公益广告中的互动评价意义分析

2018-01-20杨文姣

杨文姣

摘要:本研究建立在系统功能语言学的理论背景下,以Martin的评价理论和 Kress & Van Leeuwen的视觉语法为工具,采用定性研究方法对一则动态公益广告中的评价资源进行互动评价意义分析,探讨公益广告中的各种视觉和话语资源如何协同实现互动意义,调动观众情感并进行价值导向。

关键词:公益广告 互动意义 评价意义

中图分类号:H05 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2018)22-0061-04

随着信息和媒体技术的飞速发展,越来越多的公益广告进入人们的生活,潜移默化地影响观众态度,调动其情绪,达到与观众情感互动的效果,使其成为公益的一部分。本文将评价理论与视觉语法渗透式结合分析动态语篇,对公益广告《老爸的谎言》中图文资源进行互动评价意义分析,为语篇分析带来新视角,更好地诠释公益广告如何与观众互动,达到鼓舞、激励的效果。

一、理论框架

评价理论是对功能语言学人际意义的扩展。20世纪90年代,澳大利亚悉尼大学语言学家James.R.Martin在语气、情态系统的基础上创立了更加系统、全面的评价理论框架。随后,在其发展过程中,不断有学者对该理论加以完善,并将其应用到各种体裁的文本研究中,如新闻、演讲、广告语篇等,揭示它如何体现作者、讲话者的观点、态度和立场。Martin和White(2005)把评价系统分为三个系统:态度(Attitude)、介入(Engagement)和级差(Graduation),然后又分别将其次系统化。其中态度分为情感(Affect)、判断(Judgment)和鉴赏(Appreciation)三个子系统;介入分为自言(monogloss)和借言(heteroglass);级差分为语势(force)和聚焦(focus)。[1]情感是态度子系统的中心,判断和鉴赏属于制度化了的个体情感。情感是评价者对被评价者的情感反应,既可通过心理过程和关系过程来体现,也可以通过表示态度的词汇手段来体现。判断是对个体行为和品格的判断。鉴赏主要是对语篇、抽象事物或自然事物进行评价。介入次系统是关于“价值来源的方式和联盟读者方式”,语言使用者利用介入手段调节其对所说或所写内容所承担的责任和义务。[2]级差次系统是关于“所涉及情感的强度”。

在语言学界,活跃在多模态话语分析领域的中坚力量一直是系统功能语言学家。他们以社会符号学为视角,以功能语法为理论基础,认为非语言模态如图像、颜色、声音等在社会交流中具备同样的功能价值,它们都作为符号资源而参与意义的构建。[3]传统分析语言的理论逐渐拓展应用到非语言模态的分析当中,最具代表性的应属Kress&Van; Leeuwen的“视觉语法”。基于韩礼德系统功能语言学中的三大元功能,Kress&Van; Leeuwen(1996)提出了再现 (representational)意义、构图(compositional)意义和互动(interactive)意义来分析图像符号的语言意义。[4]公益广告中参与者与现实生活中的观众之间存在情感互动,广告激发出观众对画面中事实或背后情感的评价,本文主要研究公益广告中的互动评价意义,即广告的创作者、画面参与者以及观众之间所产生的交际意义。图像通过接触、社会距离、态度和情态四个要素来实现互动意义。[5]

二、公益广告的互动评价意义分析

公益广告《老爸的谎言》呈现了一对父女之间的通话。女儿打电话询问父亲过得好不好,父亲骗女儿说一切都好,但是画面中的父亲孤独无助,母亲生病住院,现实状况一点也不好。广告中只出现了父亲的话语和图像,但通过父亲的回答能够猜测到电话另一头女儿的话语内容。在视觉语法的框架下,本节将从图像的接触、社会距离、态度和情态四方面结合评价理论的子系统对广告中的图像和话语资源进行互动评价意义分析。广告中的部分评价来自于讲话者或广告制作者,还有些来自受视觉和语言资源触发的观众的评价。在本文的分析中,符号+表示正面评价态度;- 表示负面评价态度。[6]

(一)接触的评价意义分析

当图像参与者的目光指向观众时,目光的矢量形成了一种想象的接触(contact),向观众表达了视觉“索取”的意义;相反,当目光不指向观众时,没有形成上述接触,图像参与者成为被观看的对象,表达“提供”信息的意义。

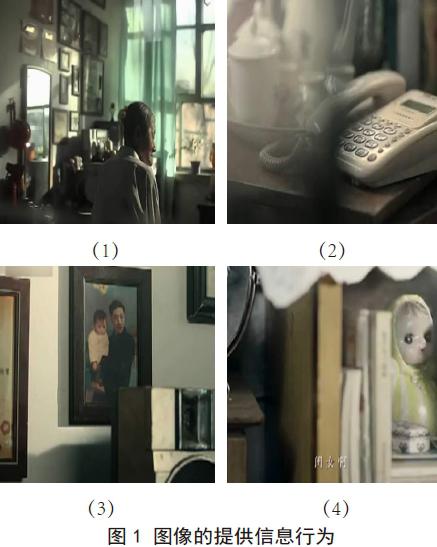

图1(1)是广告的开篇。背对镜头的父亲占据了画面的中心,引发观众思考:这是谁?发生了什么?父亲与观众之间没有直接的视觉接触,此时画面参与者本身是被观

看的对象,画面表达“提供”意义。图像的信息提供信息行为引起了观众的注意和好奇【介入】,观众似乎被带入了画面,站在父亲身后,由此拉近了观众与父亲的距离,为后文做铺垫。创作者刻意拍摄父亲的侧脸或背影,以此来模糊和泛化画面中的父亲,使观众联想到千千万万父亲的模样。父亲的背影也发挥“提供”作用,暗示了父亲的孤独,引起观众的同情与感伤[情感:+正面情感]。

图1(2)、(3)、(4)呈现的真实物件,起到“提供”信息的作用。图1(2)电话响铃时,观众必然猜到是家里女儿的来电,因为图1(3)和(4)中照片和洋娃娃为其提供了线索。创作者通过拍摄真实画面中的物品再次将观众融入画面【介入】,仿佛观众就是那个被爸爸抱着的小女孩,也曾拥有这样的洋娃娃。正是這种“接触”将观众带入画面,与广告中人物产生互动,感同身受,实现公益广告的劝说和情感功能。

(二)社会距离的评价意义分析

Kress & Van Leeuwen(2006)提出,社会距离与镜头取景框架大小有关,决定画面参与者与观众之间的亲疏关系,社会距离指参与者和互动者(观看者)间的距离。[7]在视觉图像交流中,因社会距离的不同,画面参与者与观看者之间的社会关系也存在不同。在视觉语法中,社会距离可由镜头远近决定,近景镜头对应亲近距离,指画面与观众的距离亲近;中景镜头对应社会距离,是一种公共距离;远景镜头对应客观远距离。采用不同的距离拍摄,可以反映作者想要营造的画面参与者与观众的亲疏关系。

图2(1)是中景镜头拍摄,营造了一种公共社会距离。画面中看不到父亲脸上的表情,这种公共距离让观众处于旁观者的位置,没有融入其中体会父亲的情感。随后,镜

头划过桌上的馒头和咸菜,给观众提供信息,使其产生融入感,以此实现观众的参与并引发深思【介入】。但父亲的话语又与画面形成了极大的反差,父亲谎称自己吃得饱睡得香,这样的图文不匹配成功地影响了观众的态度,甚至触发观众反思是否自己的父母也曾是这样的情况,以此实现了公益广告的感化、劝说效果。

在本则公益广告中,创作者多次使用远景镜头来突出父亲的孤单以及周围环境的凄凉【鉴赏:-反应】。图2(3)中,父亲走得如此孤独,已不如从前那般强壮与硬朗【判断:-能力】,远景镜头不仅反映了创作者的客观性,又将观众与父亲的距离拉远,勾起观众的好奇并为下文埋下伏笔。广告中,父亲用“挺忙”“一天忙到晚”【情感:+满足】来表达现状和感受,但从评价理论中情感的角度来看,“忙”属于“不满意”一类,由此分析出,父亲现在的状态并不是令人欣慰的。Martin(2005)认为,“重复”能够增强极差。因此,为安慰电话那头质疑的女儿,父亲连续重复“没问题”“没问题”【极差:+加强】来强调自己的状态,掩盖事实,广告由此激发了观众对父亲的同情,实现了观众与画面参与者的互动。接着,父亲说自己“吃得饱睡得香”【判断:+能力】,又与画面形成反差,再次触动观众的情感线,将公益广告推向一个小高潮。

图2(3)、(4)通过近景镜头建立了画面参与者与观众之间的想象亲密关系,营造了一种亲近感,直抵观众心底【介入】。图2(3)父亲哀愁又悲伤的表情【情感:-不开心】清晰可见,创作者通过镜头拉近了父亲与观众间的联系,带给其真实感受【介入】。图2(4)中两只相握的手通过近景拍摄来突出两位老人相互依靠【判断】,引发观众联想,思考自己的父母是否也如此一般。近景镜头缩短了观众与父母的距离,实现了广告的情感互动功能。通过父亲回答“你妈妈没在啊”可判断出女儿在问妈妈的去向,父亲重复“不在”,“不在”引起了观众的好奇【判断:-不正常】,想知道广告中的妈妈在哪里。虽然父亲说服了电话那头的女儿,但瞒不过观众,画面会说话,近景拍摄将观众拉到父亲身边,就好似观众能理解父亲此刻的忧伤与难言。此刻观众与父亲在情感上是相连的。因此,创作者透过镜头的变化,逐渐将观众从旁观者的身份变成了参与者,融入画面中感同身受,最终实现了公益广告的感染效果。

(三)态度的评价意义分析

图像的态度通过创作者拍摄的视角实现,包括水平视角和垂直视角。水平视角又分为正面角度和倾斜角度,前者暗示融入,后者指疏远。垂直视角可分为仰视角度、俯视角度和平视角度。仰视角度是从下往上观看,意味着画面中的参与者比观众的地位更高;俯视角度是自上而下的,暗指观众凌驾于画面参与者之上,平视角度的运用给人真实和可信之感。

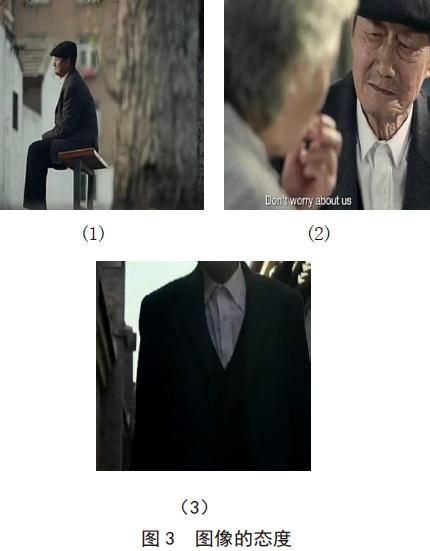

广告创作者交替使用水平视角和垂直视角实现观众与画面参与者的持续互动。当拍摄者采用倾斜视角时,他将自己置于观众的世界,与观众一同观察画面。图3(1)透过倾斜角度来凸显创作者与观众一同观望父亲,共处同一立场,共享同一感受【介入】,实现了创作者与观众的统一与联系。画面中父亲孤独地坐在长椅上【判断:-不正常】,却告诉女儿“她很好,有那么多朋友”“一点儿也不闷【极差:+加强】”,与画面形成反差,电话那头的女儿看不到父亲的状态,但画面中的父亲获得了画面外诸多观众的关注与担心。由此,父亲再次与观众联系在一起。

图3(2)采用正面视角将父亲与观众置于同一世界,建立了“平等”的社会关系。正面视角帮助观众融入广告中与画面参与者实现面对面的交流,进一步体会画面中人物的情感【介入】。透过图3(2),观众看到父亲的凝重,他还在不断安慰女儿“没事儿”“没事儿”【极差:+加强】,画面与父亲话语的不一致再次唤起了观众的难过与怜悯。画面善意地揭露了父亲的谎言,这种图文不匹配深深引起了观众的共鸣,实现了觀众与画面参与者的情感互动。

画面中的垂直视角也不可忽略,创作者通过仰视角度的拍摄来凸显父亲的伟大,间接提醒观众应该爱护老人。图3(3)中父亲起初只是一位陌生人,随着与观众的距离渐渐拉近,营造出这位父亲就在我们身边,甚至就像观众的父亲一般,实现了广告的互动效果。在广告的结尾,画外音重申了本则公益广告的初衷,再次引起观众的共鸣。创作者通过强调“别爱的太迟【极差:+加强】”“多回家看看【极差:+加强】”来提醒观众,营造一种压抑又紧迫的感觉,间接警示观众不要等到“子欲养而亲不在”。这些温暖的建议配合画面中孤独的父亲再次触动观众的情感,敦促其采取行动。

(四)情态的评价意义分析

情态是互动意义中的一个重要方面,它指对关注世界作出陈述的真实度或可信度。根据Kress&Van; Leeuwen的视觉语法理论,情态可分为三种程度(如表1):低情态、高情态和中情态。情态通过色彩饱和度、语境化等体现出来,多模态语篇中情态标记值高低影响着我们对其所传递的语篇信息的可信程度。

本则公益广告具有高情态值,具有中等饱和的颜色以及详细的客观信息,给观众带来真实感。除了高饱和度颜色能够调动观众情感,颜色饱和度较低的画面也能激发观众的同情、怜悯等情感。在整则公益广告中,画面的颜色既不是完全饱和也不是缺少色彩的黑与白,(下转第60页)(上接第63页)创作者选择了中等饱和颜色来营造一种凄凉与凝重的氛围。就语境化而言,详细的背景信息具有高情态值。细节越丰富、越接近现实的图像越让读者感到亲近,也越容易引发他们的情感投入。[8]图4中,创作者提供了真实的场景,如老照片、奖状、洋娃娃、镜子等,为观众营造真实感,增加了该则公益广告的真实性。

三、结语

在本则公益广告中,话语资源和视觉资源不是简单的叠加。有时视觉资源起到进一步解释说明的作用,有时又同话语资源一样传递各自意义。当两者结合时,互动意义的评价效果得到明显增强。在《老爸的谎言》中,大多数的话语资源与画面并不一致,形成强烈反差,引起观众好奇,将其带入广告与图像参与者产生互动,并逐渐影响观众情感,最终实现公益广告的呼吁功能。

参考文献:

[1]Martin,J.R. & P.R.R. White. The language of Evaluation: Appraisal in English[M].London: Palgrave, 2005.

[2]王红阳.多模态广告语篇的互动意义的构建.四川外语学院学报[J].2007(6):31-34.

[3]曾方本.多模态符号整合后语篇意义的嬗变与调控——兼论从语言语篇分析到多模态语篇分析转向时期的若干问题[J].外语教学,2009(11):28-32.

[4]Kress,G.& van Leeuwen,T.Reading Images:The Grammar of Visual Design[M].London:Routledge,1996.

[5]韦琴红.视觉环境下的多模态话语分析[M].北京:科学出版社,2009.

[6]陈瑜敏.奥运电视公益广告多模态评价意义的构建[J].北京科技大学学报(社会科学版),2008(3):108-114.

[7]Kress,G.& van Leeuwen, T.Reading Images:The Grammar of Visual Design[M].London: Routledge,2006.

[8]冯德正,赵秀凤.多模态转喻与图像语篇意义建构[J].外语学刊,2017(6):8-13.

责任编辑:杨国栋