改革进程中的中国潜在GDP增长率:估计及预测

2018-01-19李标齐子豪丁任重

李标 齐子豪 丁任重

摘要: 本文基于纳入制度变革、产业人力资本结构和能源投入绿色化的AK模型,计算1978—2049年中国的潜在GDP增长率,解答中国能否跨越“中等收入陷阱”和跻身中等发达国家问题。在发现这三个因素对产出均存在积极作用后,计算的潜在GDP增长率结果表明,潜在增长率与实际增长率走势不对称。这有三方面表现:一是潜在GDP增长率下滑先于实际增长率。样本期内潜在GDP增长率于1985年首次显著下跌,实际GDP增长率的显著下滑滞后4年;最近一次潜在GDP增长率的持续下跌始于2005年,早于实际GDP增长率下跌6年。二是1993—2007年的实际GDP增长率出现“U型”特征时潜在增长率却缓慢爬升。三是实际GDP增长率的降幅大于潜在GDP增长率。2010—2016年GDP实际增速降低约3.9个百分点,潜在增速仅减少约0.8个百分点,尤其是近几年潜在GDP增长率趋于零的降幅表明“L型”经济近乎触底。未来的潜在GDP增长率显示:第一,在2043年前后中国经济趋于成熟稳定,潜在GDP增长率约4%。第二,不同情景与状态组合下,中国迈入高收入国家的时间不同,但均在2045年之前。第三,以韩国为参照,2050年前中国有较大概率跻身中等发达国家行列。模型中实现这两个目标以平稳释放制度与结构红利为前提,暗示中国需要有序稳步地推进改革。

关键词: 潜在GDP增长率;改革效应;制度红利;结构红利;中等收入陷阱

文献标识码: A 文章编号: 1002-2848-2018(06)-0001-13

一、引 言

1978—2007年,中国经济总量以年均提高约9.6个百分点的速度增长,举世瞩目。2008年爆发的金融危机终止了中国的高速增长,中国政府为避免实体经济“硬着陆”推行了侧重需求管理的双扩张宏观调控政策,经济得以稳定,2010年的实际GDP增速(以1978年的价格为基准)恢复至10.6%,但此后却给出逐年下跌的“答卷”。学者们从不同角度对此现象给予回应,代表性的观点可归为两类:一是周期性的冲击。林毅夫教授在2014年“中美欧经济学学术交流会”和2016年“首届国家发展论坛”上指出,金融危机引发经济危机之后,外部环境恶化的周期性冲击是中国经济增速下滑的主要原因。二是经济体内部结构性的原因。比如,刘世锦[1]、袁富华[2]认为增长阶段转换过程中,产业结构服务化造成生产率下滑;李杏和M.W.Luke Chan[3]、蔡昉[4]则从人口结构变化加以解释;陆旸和蔡昉[5]特别强调了人口红利消失与改革红利释放的影响。充分考慮中国大力推进以“一带一路”为引领的对外开放格局建设的潜在效益,并结合联合国公布的《2018年世界经济形势与展望》显示出世界经济有所走强的利好,本研究认为“这次经济增速下降是结构性的”,主要原因在于供给方,在经济体内部结构缓慢演进的改革进程中,“潜在GDP增长率出现了下降”。因而,通过测算潜在GDP增长率把握经济增长趋势、未来可能的经济走势及中国阶段性目标的实现等经济问题,不能忽略制度变迁为代表的改革及因之衍生而来的结构调整因素。

1978年后的中国一直处于制度变革过程中,过去的经济事实已说明制度优化有利于提升实际经济增长率,对潜在GDP增长率也存在积极作用。只有通过改革清除制度障碍才有利于增加要素供给并提高生产效率,存在的制度性障碍越大,改革越彻底,对潜在增长率的正向影响就会越显著[5]。所以,在潜在增长率的估计过程中体现制度变革的红利效应极为必要,而这并没有引起前期相关研究的足够重视。本研究以众多制度变革中处于基础地位且有深远影响的产权制度变革为代表,在模型中用国有与非国有物质资本存量的变化刻画制度变迁的影响。重新安排制度衍生了产业结构、城乡结构、人口结构等结构性调整,这也会作用于潜在增长率。囿于同时考虑多种结构因素难以取得理想的实证估计效果,既有成果更多的只关注一种或两种结构。与之不同,我们将焦点集中于这些结构中最为基本且共存的劳动力因素,以人力资本在农业与非农产业之间的分布结构予以代理。采用类似“打包”处理的缘由为:首先,可直观地从就业角度反映产业结构演变;其次,能够体现城乡结构变化的效率,因为有效的城乡人口迁移是农业人口进入非农产业部门就业;再次,伴随“人口红利”的逐步消失,以劳动力素质或质量提升促进经济增长的路径不仅涵盖人口结构变化,而且侧面说明动力结构的转变;最后,人力资本可借助自身创新能力和吸收技术外溢能力的提升而作用于全要素生产率,所以该指标一定程度上也能体现技术创新对增长的潜在影响。制度演进、国际压力与趋强的资源环境约束倒逼能源投入结构变化。有研究表明能源绿色化不利于经济增长,缘由是“黑色发展模式”路径依赖下调整成本高、清洁能源技术支撑体系不完备及绿色消费尚未常态化等。当前中国正处于坚决落实绿色发展战略的新阶段,能源消费绿色化是大趋势,以绿色能源替代化石能源必对中国未来的潜在增长空间产生影响。

已有文献成果在计算中国的潜在GDP增长率时,并未充分关注上述改革发展进程中的三个因素(特别是制度变革与能源消费结构绿色化)对潜在GDP增长率的作用。因而,契合新时代的中国正着力转向高质量发展阶段背景、全面深化改革的现实以及加速积累智力资本以实现创新型国家的举措。本研究在经典的AK增长模型中同时纳入体现制度变革、产业人力资本结构和能源消费绿色化的变量,使用1978—2016年中国的时序经济数据,尝试回答三个问题:(1)1978—2016年,GDP增长率的潜在值及其走势如何?(2)伴随经济的结构性演化,2017—2049年不同时点上潜在GDP增长率的可能值和不同区间上平均潜在经济增速有多大?(3)基于预测的潜在GDP增长率,新时代的中国能否平稳跨越“中等收入陷阱”,并跻身中等发达国家队列?

二、文献综述

潜在GDP由美国经济学家Arthur M.Okun于1962年正式提出[6]。如何理解潜在产出对宏观经济决策有重要影响。学界关于潜在产出的内涵可分为两类:凯恩斯主义者侧重供给端,将潜在产出定义为价格水平稳定状态下各类资源和技术充分利用时的最大产出;新古典主义者则认为潜在产出是经济实际增长的趋势值,是剔除财政和货币政策等短期需求冲击扰动后的产出水平,实际产出围绕其上下波动[7]。基于潜在产出的概念,国内外学者估计潜在增长率的方法主要有:趋势提取法、波峰相连法、生产函数法和结构计量法。

趋势提取法将实际GDP增长率分解为趋势成分和周期成分,并视趋势成分为潜在增长率。通常,趋势成分更多地表现为随机游走的单位根过程[8],此时Hodrick and Prescott给出的滤波(HP滤波)技术有效。Hodrick and Prescott建议使用季度数据时设定平滑参数为1600,而针对年度数据并未给出说明[9]。张连城和韩蓓[10]使用中国年度数据研究发现,刻画潜在产出长期增长路径和短期波动的HP滤波平滑参数分别应设定为100和6.25。也有学者认为,HP滤波的平滑参数取10或400更合理[11-12]。HP滤波的优点是简单易操作,但由于缺乏经济理论支撑[13],难以充分体现潜在产出的供给面特征[10],致使基于HP滤波测算的潜在GDP增长率略偏乐观。

波峰相连法是一种单变量方法,由美国著名经济学家克莱因(Klein)教授提出,该方法把实际GDP增长率相邻的两个周期的峰值用直线连结起来,以这条折线作为“能力线”,也即潜在增长率[14]。如果为了初步把握潜在增长态势,可借鉴此方法,如赵昕东[15]。波峰相连法虽然能便捷地给出潜在增长的路径,但“能力线”两端的波峰是资源得到充分利用的经济波峰,且二者之间的时间跨度要足够长[9]。毋庸置疑,实证分析仅考虑一个总量增长率指标,缺乏深入观察经济现象的信息[16],确实限制了此方法在实际研究中的运用。

生产函数法的基本思想是借助经济增长函数来计算经济体的潜在增长率。具体地,根据新古典经济增长模型(索洛模型)进行要素分解,通常分为资本、劳动和全要素生产率[17]。因其拥有理论支撑和经济意义使国内外的学者或研究机构广泛运用这一方法,如OECD[18]、郭豫媚和陈彦斌[19]、PwC[20]。生产函数法虽然以经济增长理论为基础,但通常假定规模报酬不变,因而仅是估计出样本期内的平均弹性。而且,研究使用的生产函数中一般仅包含资本和劳动两个投入变量,生产函数设定形式过于简单,尤其是忽略了结构变化带来的影响[21]。

结构计量法将经济理论(奥肯定律或菲利普斯曲线)与滤波技术相结合,试图在潜在产出或增长率估计过程中体现经济与统计的双重意义。该方法的代表有结构向量自回归(SVAR)和多变量滤波法。国内学者赵昕东[14]最早使用SVAR技术估计我国的潜在产出及缺口。此后,郭红兵和陈平[22]基于菲利普斯曲线利用SVAR方法计算了1994年1季度至2008年4季度的潜在产出和产出缺口。与其它方法相比,多变量滤波技术估计潜在产出或增长率较为理想。Ozbek & Ozlale[23]、杨天宇和黄淑芬[24]、Berger & Kempa[25]、刘雅君和田依民等[26]在研究中使用了多变量滤波技术。实际上,结构计量法通常假定奥肯定律或菲利普斯曲线“天然成立”,但实际经济可能并非如此,如黄梅波和吕朝凤[27]便证伪了自然率假说在中国的适用性。

综上,本文将采用生产函数法,基于内生了前文所述三个重要因素的AK模型,测算改革开放以来的潜在GDP增长率,预测2017—2049年的潜在GDP增长率,并进一步诊断在新一轮经济下滑的背景下中国是否能成功跻身高收入国家行列,并达到中等发达国家水平。本研究可能的创新有三个:(1)鲜有文献将改革发展进程中的制度变革、能源消费结构绿色化和产业人力资本结构(特别是前两者)同时纳入增长分析框架测算潜在GDP增长率,本研究估计潜在增长率时则着重考虑了这三个因素对产出的影响。(2)考虑改革进程的影响后,1978—2016年的GDP潜在增长率与实际增长率走势在三个方面表现出极不对称的特征,而且近两年潜在增速趋于0的降幅暗示实体经济与“L型”底部愈来愈接近。这些在前期相关研究中并未给出。(3)回答了中国在未来能否成功跨越“中等收入陷阱”和能否达到中等发达国家水平的问题。实证发现:不同情形与状态的组合下,中国进入高收入国家的时间有差异,且在2050年前跻身中等发达国家行列的概率较大,但长久积累的结构性“顽疾”是实现这两个目标的潜在风险。

三、研究设计

(一)模型构建

鉴于生产函数在估计潜在GDP及其增长率方面的优越性,国内外学者及机构广泛采用此方法用于具体的实证研究,比如OECD[18]、Pritchett和Summers[28]、陆旸和蔡昉[5]、PwC[20]以及郭学能和卢盛荣[29]等。本研究依然使用这一经典方法,将契合中国国情的结构性因素纳入经济增长函数的框架中,构建一个体现转型过程的结构化增长模型。

结构化增长模型的本质是在传统增长模型中纳入经济发展过程中的结构性因素。这里将以AK增长模型为基础,考虑所有制结构、人力资本结构和能源投入结构的影响。经典的AK增长模型为:

Y=A×Kα(1)

其中,Y表示总产出,A表示不变的技术水平,K表示物质资本,α表示物质资本对产出的贡献份额。

公式(1)假定技术水平固定与既有的经济事实不符,此处视A为随时间推移而有所变化的全要素生产率,记为 A(·)。另外,式(1)仅考虑物质资本投入单一变量也过于简单,忽略了现代生产必需的其它要素,比如能源。这导致生产函數(1)难以体现绿色发展过程中利用清洁能源对产出的影响。为此,我们将能源要素(E)一并纳入生产函数,以从投入角度反映绿色发展要求,使用γ表示能源对产出的贡献份额。进一步修订的模型如下:

Y= A(·)×Kα×Eγ(2)

影响全要素生产率的因素有诸如研发创新、对外贸易、教育、制度、人力资本等。这里着重考虑具备劳动力投入规模和质量双重特征的人力资本(H)对 A(·)的作用。人力资本表现为人自身的能力和素质(人口质量),改善人口质量的投资能够极大地有利于经济繁荣。这得益于人力资本促进 A(·)提高的积极效应。人力资本主要通过增强自身创新能力和提高吸收他国技术溢出能力,实现本国的技术水平提升而最终作用于全要素生产率[30],国内学者魏下海[31]、程惠芳和陈超[32]的结论也证实了这一传导机制。此处,参考前期研究的做法[33],将 A(·)设定为: A(·)=eβ·lnH+ε。其中,β表示人力资本对 A(·)的影响力度或对产出的贡献份额;ε表示对 A(·)有影响但并未被考虑的因素。将 A(·)表达式代入(2)式有:

Y=eβ·lnH+ε×Kα×Eγ(3)

公式(3)中,α、β和γ分别解释为物质资本、人力资本和能源三个投入要素总量对产出的贡献,但难以描述改革进程中的结构性(比如,反映制度变革的物质资本产权结构、体现多重结构因素的产业人力资本分布结构以及能源消费绿色化结构)贡献。为此,我们对α、β和γ进行结构化的线性处理加以修正,有如下结构化的增长模型:

Y=e(β1·h1+β2·h2)·lnH+ε×Kα1·k1+α2·k2×Eγ1·e1+γ2·e2

进一步,上式两边同时取自然对数可得:

lnY=(α1·k1+α2·k2)·lnK+(β1·h1+β2·h2)·lnH+(γ1·e1+γ2·e2)·lnE+ε(4)

公式(4)中,k1和k2分别表示物质资本中国有与非国有的比重,α1和α2分别表示国有、非国有物质资本的产出弹性;h1和h2分别表示农业与非农产业在人力资本总量中的占比,β1和β2分别表示农业、非农产业人力资本的产出弹性;e1和e2分别指代能源消费总量中化石能源与清洁能源的占比,γ1和γ2分别指代化石能源、清洁能源的产出弹性。

结构化增长模型中,各结构成分的产出弹性可由计量模型估计。所以,本研究设定一个时间序列模型:

yt=lnYt=c+(α1·k 1t+α2·k 2t)×lnKt+(β1·h 1t+β2·h 2t)×lnHt+(γ1·e 1t+γ2·e 2t)×lnEt+εt(5)

上式中,yt表示t年GDP的自然对数;lnKt,k 1t和k 2t分别表示t年的物质资本存量的自然对数以及国有和非国有投资的比重;lnHt,h 1t和h 2t分别表示t年人力资本总量的自然对数以及农业和非农产业人力资本的占比;lnEt,e1t和e 2t分别表示t年能源消费量的自然对数与化石能源、清洁能源在能源消费量中的比重。εt为误差项;c为常数项;α1,α2,β1,β2,γ1,γ2为待估计系数。

采用1978—2016年的经济数据,使用最小二乘(OLS)方法对模型(5)加以估计后,将各参数及变量数据的趋势值代入(5)式,便得到时间窗口内每年的潜在产出([AKy^]t)。进一步,历年的潜在GDP增长率可表示为:

y*t=[SX(][AKy^]t-[AKy^] t-1[][AKy^] t-1[SX)](6)

为进一步计算2017—2049年GDP的潜在增长率,假定估计(5)式的参数系数不变[18-20],将解释变量未来时间窗口内每一年的预测值代入式子(5)便可计算同期的潜在产出预测值([AKy^]ft)。而后基于(6)式的算法,可得对应年份潜在GDP增长率的预测值(yf*t)。

(二)指标说明

本研究涉及的被解释变量和解释变量主要有:

国内生产总值(GDP,Yt,单位:亿元)。GDP是反映一定时期内某一国家或地区产出水平的国际通用指标。本研究从《中国统计年鉴》中选取1978—2016年的名义GDP数据,并使用1978年为基期的GDP平减指数予以调整。

物质资本存量(Kt,单位:亿元)。资本是经济增长的基本投入要素之一,众多经验研究表明资本存量一直是我国经济增长的主要驱动力。由于基础数据、方法选择以及统计规定调整等因素,国内学者估计的资本存量结果有显著不同。这里直接借鉴了王维等[34]学者的研究结果,他们为避免上述问题对资本存量结果的影响,基于最新的十大类资本统计数据,利用永续盘存法,采用可变折旧率计算了按1978年不变价计算的1978—2016年的资本存量数据。考虑到数据的可获得性,本研究使用国有投资与非国有固定资产投资在全社会固定资产投资中的比重测算物质资本存量中国有、非国有的占比(k 1t,k 2t,单位:%)。国有、非国有以及全社会的固定资产投资数据均来源于《中国统计年鉴》和《中国国有经济发展报告》。

人力资本(HCt)。与劳动力(L)相比较,人力资本指标具有同时体现经济增长过程中的劳动投入规模和质量双重效果。较多研究是测算国家或地区一定时间范围内的人力资本总量,本研究是从农业和非农产业的角度测算,这种处理既可以反映人力资本规模变化,也能表明不同产业人力資本的分布以及产业结构的动态调整。人力资本(HCt)通常是由就业人员总量与受教育年限加权合成计算。考虑到1990年国家统计局对就业人数进行了一次大调整,使当年的就业人员数量出现明显的异常。所以,本文在测算农业和非农产业的就业人员总量和就业比重(h 1t,h 2t,单位:%)时,1978—1990年的数据三次产业就业人员我们直接引用了王小鲁和樊纲[35]的数据,其余年份的三次产业就业人数则来源于《中国统计年鉴》。囿于统计资料中一些年份的受教育年限数据有所缺失,1978—1998年的数据来源于王金营[36],1999—2007年的数据来源于李仁君[37],2008 —2016年的数据来源于《中国统计年鉴》和《中国劳动统计年鉴》。

能源消费量(Et,单位:吨标准煤)。能源作为现代经济增长不可或缺的投入要素,不同的能源消费结构导致不同的增长模式。比如,与化石能源(煤炭、石油)消费占主导对应的是“黑色”增长模式,而在主要消费清洁能源(天然气和其他能源)情况下,经济体将呈现“绿色”增长模式。1978—2016年能源消费总量、化石能源消费量、清洁能源消费量数据来自《中国统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》。化石能源和清洁能源的消费占比(e 1t,e 2t,单位:%)由当年的化石能源消费量和清洁能源消费量除以能源消费总量得到。

上述指标在实证分析时均已取自然对数。本文的主要目标是求取历年的潜在经济增速而非实际经济增速,考虑到模型包含的要素类型较多,这些指标的时序波动将对潜在经济增速产生复杂影响,为剔除生产投入要素自身的波动冲击,我们对因变量进行平滑处理,实证分析所使用的因变量数据是经HP滤波处理的各投入要素自然对数的趋势值。

(三)统计性描述

表1报告了计量模型中各参数的主要统计信息。可见,中国GDP时序的标准差为1.08,表明随时间推移中国的宏观经济有明显的波动。物质资本存量的各项统计指标与GDP差别不大,似乎说明二者有较强的相关性和同周期特征,但物质资本存量的波动程度大于GDP。人力资本总量0.35的标准差显示,时间窗口内人力资本规模增长较为平稳,未受到显著冲击。从能源消费总量的标准差小于1但大于0.5以及最大值与最小值之间的差异能看出,样本期内能源消费规模随时间的推移有轻微波动。结构比例变量的相关统计信息为我们描述出了改革开放以来中国经济发展过程中经济结构快速调整的情景。

四、实证分析

基于前文的计量模型(5),此处利用1978—2016年的经济数据开展计量分析。首先,我们使用生产函数法估计模型(5)的参数,并计算1978—2016年中国的潜在GDP增长率;其次,在各自变量预测值的基础上,预测2017—2049年中国的潜在GDP增长率;最后,基于预测的潜在GDP增长率,推算人均GDP的未来值,进一步判断中国在2050年前是否能够跨越“中等收入”陷阱,迈入高收入国家,且达到中等发达国家水平。

(一)潜在GDP增长率的估计:1978—2016年

1.模型回归。计算1978—2016年潜在GDP增长率的第一步是得到公式(5)的参数。本文使用软件Eviews 7.0的最小二乘(OLS)方法估计(5)式,结果详见表2。首先需要说明,尽管各变量原始数据的对数没有通过单位根(ADF)检验,结合本文侧重考察自变量与因变量的长期均衡关系目的,依然使用相应指标的level值加以估计,并对回归结果的残差进行了ADF检验;为避免计量分析模型可能存在的异方差,在进行OLS回归时使用White异方差稳健标准误予以修正;回归过程中加入AR(1)以消除潜在的自相关带来的偏误。

表2中,回归方程1基于最初的AK模型只包含了国有与非国有的物质资本存量,回归方程2基于全要素生产率影响机制继续引入了农业与非农产业的人力资本变量,回歸方程3在回归2的基础上增添化石能源与清洁能源消费变量以反映绿色投入结构进一步修正AK模型。由表2可知,三个回归方程的残差均在1%显著性水平上拒绝了残差序列“有单位根”的原假设,表明被解释变量与解释变量之间存在长期稳定的均衡关系;F统计值和调整可决系数的结果显示,模型回归的整体显著性高、拟合回归的效果较好;DW统计值大于1,且逐一增添变量后方程的DW值在1.5之上,说明模型不存在自相关与伪回归现象。

回归1的估计结果显示,国有与非国有物质资本存量对总产出均有显著的正向贡献,说明改革开放以来的制度变革对经济增长的影响积极有效。回归2中,四个关注变量的估计系数均为正,显著水平为1%。产出的物质资本弹性小于产出的人力资本弹性说明,我国的经济增长已由投资拉动转向人力资本推动,而且非农产业部门人力资本对产出的正向作用优于农业部门。此外,与回归1比较,物质资本存量的产出弹性出现了不同程度的下降,国有物质资本的产出弹性降低了约0.45个百分点,非国有物质资本的产出弹性下降了约0.61个百分点。这主要是由于人力资本的产出贡献增大导致,同时也说明国有投资促进经济增长的效应较非国有投资更稳定。

回归3在回归2基础上增加能源消费绿色化变量后,不同类型的物质资本与人力资本的产出效应保持了较好的稳定性,这表现在它们对产出的作用方向、大小及显著性上。化石能源消费对产出有显著正向贡献的可能原因是,“中国工业部门的非技术结构升级与高耗能产业的粗放发展形成了能源密集型工业结构和技术结构的刚性特征,致使二者呈现正相关性。”[38]清洁能源的产出效应为正,但小于化石能源。这意味着清洁能源替代化石能源的绿色投入结构转型的良性效果已经显现,但“高碳化石能源作为中国经济增长的核心引擎下,清洁能源的使用需要支付经济成本”,[39]再加上清洁能源发展仍处于技术体系不完备阶段、非化石能源燃烧的热量值相对较低以及国家主要通过制度强推方式而非微观主体主动转变能源消费偏好等因素,致使清洁能源的产出效应低于化石能源,一定程度上也降低了其系数的统计显著性。

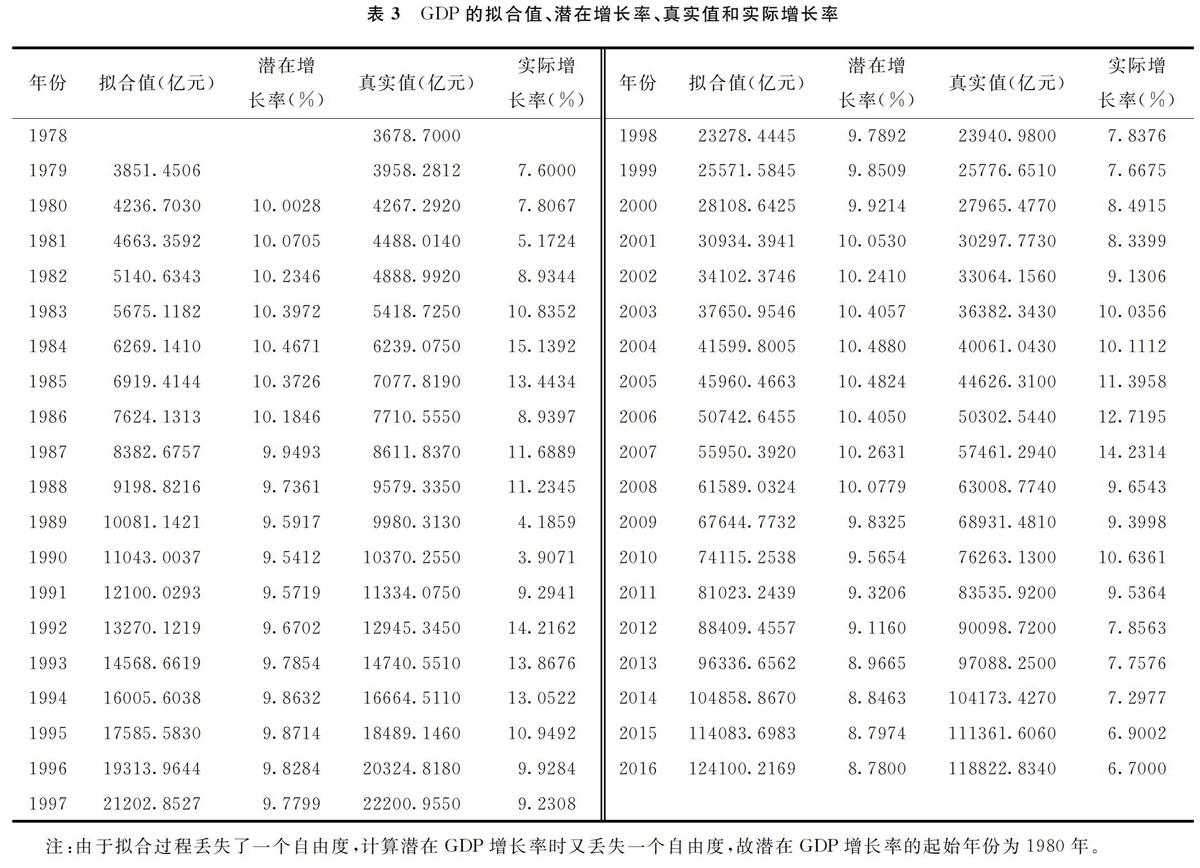

2.1978—2016年潜在GDP增长率的测算。测算1978—2016年潜在GDP增长率的第二步是将表2中回归3的参数估计系数和每一解释变量的趋势值代入公式(5)计算GDP的拟合值[AKy^]t,并根据公式(6)可得历年的潜在GDP增长率y*t。样本时间范围内的GDP拟合值、真实值、潜在增长率和实际增长率的结果详见表3,潜在GDP增长率与实际增长率的时间走势如图1所示。

三轮完整的周期波动,分别是1980—1984年、1985 —1992年和1993—2007年,而2008年至今尚未走出第四轮的周期范围。第一轮周期的前半段实际增长率低于潜在增长率,在改革开放政策的刺激下各经济主体的积极性空前高涨,促进后半段的实际增长率超越潜在增长率。1985—1992年,受改革期间制度探索的不稳定与政治事件等因素的影响,经济波动较前一轮经济周期剧烈(GDP实际增速的标准差为3.9),实际产出年均增长约9.1%,低于潜在产出年均增速0.7个百分点。第三轮经济周期的平均潜在增长率是10.1%,与10.4%的实际产出增速较为吻合,这表明市场在资源配置方面的作用得到了充分发挥。此时间窗口内GDP实际增速的标准差是2.2显示了经济波动依然较强,这与市场经济体制变革及1998年亚洲金融危机的外部冲击有关联,但其标准差比上一轮低1.7,且显著长于前两轮经济周期的时间跨度(15年),体现了国家侧重需求管理的宏观调控政策在管理经济和熨平波动中的积极作用。2008—2016年的平均潜在GDP增长率为9.3%高于年均实际经济增速0.9个百分点,该现象的主要原因是20世纪90年代以来的需求管理政策导致经济体出现“高库存和高成本”,且2010年以来偏向供给端的宏观审慎与区间调控效应尚未得到有效释放。

还可以发现,GDP的潜在增长率与实际增长率走势极不对称。一方面,GDP的潜在增长率下滑先于实际增长率。比如,第二轮经济周期波动中潜在增长率于1985年下跌,早于实际增长率4年;最新一轮的实体经济下滑始于2011年,而潜在GDP增长率则在2005年便步入下降通道。另一方面,1993 —2007年实际增长率出现“U型”走势时潜在GDP增长率却表现出稳步提升态势,表明产能利用与需求的不匹配。期初潜在GDP增长率和实际增长率分别为9.8%和13.9%,亚洲金融危机后的1999年二者的值是9.9%和7.7%,至世界金融危机爆发前的2007年GDP实际增长率达到峰值14.2%,而同年的潜在增长率为10.3%,略低于2004年的峰值0.2个百分点。不容否认,该阶段注重需求拉动的凯恩斯主义宏观调控政策以及建立社会主义市场经济体制工作的推进确实带来了十余年的“黄金增长”,以至于实际经济增速在下滑至谷底后能快速回升,乃至在潜在经济增速之上运行。然而,这同时也在不断透支经济增长潜力,使得供给端的矛盾(比如,产能持续利用不足)逐渐积累。该矛盾的初露端倪表现于2001年底加入WTO后中国逐步由过去的“短缺经济”转向“过剩经济”,所以供给端的问题没有得到有效的解决导致了2004年后潜在经济增速步入下降通道。伴随市场经济体制的初步建立,发挥市场机制调节资源配置的基础性作用,破解供需结构性失衡矛盾是一可行之举,但却遭遇了史上最为严重的经济危机冲击,国家被迫以强有力的财政与货币政策刺激实体经济,避免了国民经济“硬着陆”,但也诱使供给端的矛盾进一步激化,产能过剩、库存积压、财务与融资成本高、债务高企等问题彻底“显露人前”,由此开启了2010年经济有所反弹后的新一轮下滑。

需要指出,实体经济增速下滑与我国经济总量大、外部环境不稳定有关,但最为主要的原因在于供给端。长期隐藏于第三轮经济周期波动下的经济体内部的结构性掣肘没有被及时有效地解决最终致使潜在经济增速下降,且先于实际经济增速转入下降通道。此外,近几年潜在经济增速下降的幅度有所收窄(比如,2015年较2014年下降0.04,2016年较2015年下降0.02),实际经济增速下降幅度也有如此表征,这暗示了供给侧结构性改革确实存在明显的结构红利效应,似乎也表明在落后产能逐渐被淘汰与新兴产能不断跟进的双重刺激下,实体经济增长与“L型”的底部愈来愈近。

(二)潜在GDP增长率的预测:2017—2049年

不同于一些研究直接使用时间外推法预测未来年份的潜在产出及其增长率水平,这种方法虽然便捷,但因“打包”处理忽视了要素的自身变动情况,加大了预测误差。为避免这种负面影响,本研究预测2017—2049年的潜在GDP增长率分为两步:首先,预测各个解释变量的未来值;此后,结合表2的回归系数和公式(5)可得潜在GDP的预测值([AKy^]ft),进一步运用(6)式的算法预估未来的潜在GDP增长率(yf*t)。

1.物质资本存量及其结构的预测。世界银行的数据显示,美国等主要发达国家的固定资产投资年均增速基本在2%左右,且本文使用的中国物质资本存量的增长率自2010年以来有明显下降趋势,故而本文将2049年物质资本存量增速设定为2%,并假定物质资本存量由当前的增速下降至2%,并以此倒推时间窗口内每一年的物质资本存量预测值。另据中国的历史数据,1978—2007年以来固定资产投资中国有投资占比总体呈现显著的下降趋势,2008年以后国有投資的比重并未出现持续下降的态势,而是表现为有升有降的波动状态。2008—2016年国有与非国有投资的比例基本稳定在35[DK1]∶65。本研究将该比例作为2017—2049年的国有和非国有物质资本存量占比的预测值。需要说明的是,这并不意味着此时间段内中国不存在制度变革,而是在这一基本产权制度结构安排下对相关领域的制度进行优化,我们并未考虑这种可能的影响。一方面,未来新制度安排的出现是随机的,难以准确预估;另一方面,重新设计某一制度的目标是为了解决某一结构性问题,其效果可通过结构调整反映,比如生育政策调整会直接影响人口结构与人力资本结构,减税政策有利于增加企业收入并刺激投资增加等,而本研究则对主要关注的结构变化进行了预测。

2.人力资本存量及其产业分布结构的预测。由于人力资本存量由受教育年限与就业人口规模合成而来,计算2017—2049年的人力资本预测值将涉及受教育年限与就业人口规模的估测。分三次产业考察,2010—2016年第一、第二和第三产业就业人员的平均受教育年限年均增长0.23%、0.81%和0.48%,本研究将之视为2017—2049年三次产业平均受教育年限的增速。三次产业的就业人口总量走势有明显差异。受结构性冲击,2010年后第二产业就业人口增速明显放缓,第三产业则快速上升,至2016年二者就业人口的年均增速分别为0.86%和3.90%。本文预测2017—2049年第二和第三产业就业人口总量便以此增速为参考。相对地,在加速推进城镇化的大背景下,第一产业的就业人口向非农产业快速转移,于2003年急剧下降,至当前年均下降约3.73个百分点。若以2010年为参照,至2016年第一产业就业人口年均增速是4.13%,但考虑到国家推进的乡村振兴战略有稳定第一产业就业人口的作用,所以此处选择3.73%作为未来年份的第一产业就业人口增速。以2016年三次产业的平均受教育年限、就业人口总量数据为基础,辅以选择的相应变量增速,可得2017—2049年分三次产业的平均受教育年限和就业人口总量,进一步可得同期分三次产业的人力资本存量、总人力资本存量、农业和非农产业人力资本存量占比的预测值。

3.能源消费总量及其结构的预测。1978—2016年的中国能源消费总量增速变化趋势显示,2003年出现一个拐点(总量增加的同时增速趋于放缓),至2016年其增速年均下降约9.2%。本文基于2016年的能源消费规模及增速,按照增速年均下降9.2个百分点的标准,计算2017—2049年能源消费增速和相应年份的能源消费总量。能源消费结构的预测值与能源消费总量的方法保持一致。本研究预测的2020年化石能源与清洁能源消费的比例是75.7∶24.3,与林伯强、李江龙[40]的结果相同。2030年二者的结构是64.5∶35.5,这与国家《能源发展“十三五”规划》设定的非化石能源消费占比30%相近。进一步,2049年此结构比例将达到43.2∶56.8,与美国、欧盟等发达国家或地区进行比较(2013年美国和欧盟地区的化石能源与清洁能源消费的比例分别为56.8∶43.2和53.1∶46.8),加上中国坚持落实绿色发展战略,重视清洁能源技术及推广清洁能源消费,本文认为这一能源消费结构调整目标基本可以实现。

4.2017—2049年潜在增长率的计算。为避免变量预测值自身的波动导致预测误差增大,本文首先使用HP滤波对各自变量预测值进行趋势化处理,而后将它们的趋势值和表2回归3中相应变量的系数代入公式(5)计算 f 2017, f 2018,…, f 2049。进一步,运用公式(6)的算法可得yf* 2017,yf* 2018,…,yf* 2049。

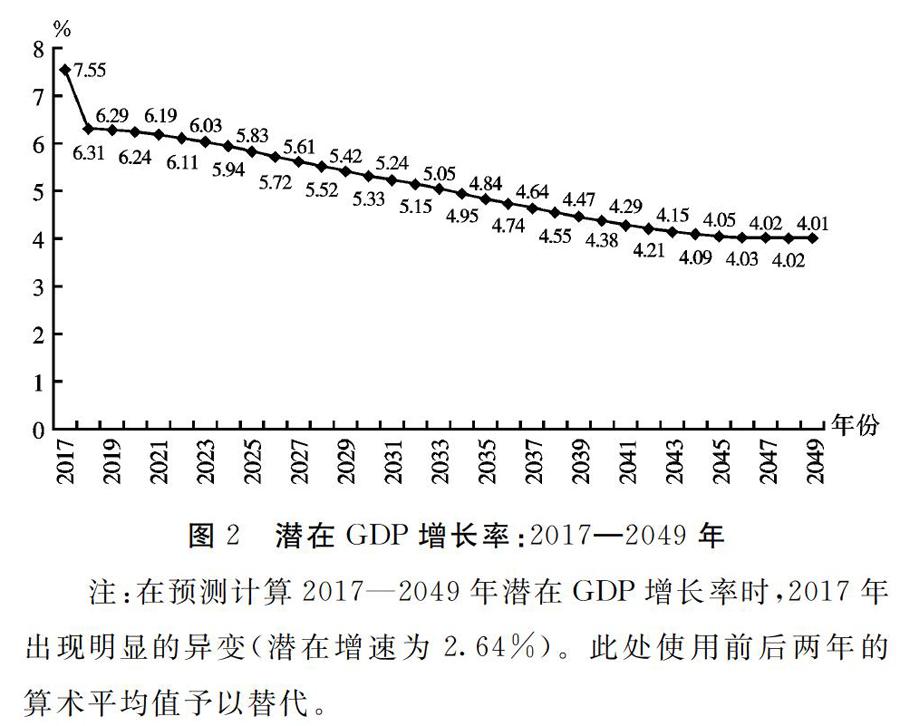

图2展示了本文预测的2017—2049年潜在GDP增长率。可见,既有的条件下,未来一段时期中国的潜在GDP增长率呈现出缓慢下滑的趋势特点。主要的原因是经济总量增大和改革红利的慢速释放。2021—2035年潜在增长率下滑幅度明显大于其后年度区间(特别是2043年之后)的潜在经济增速下滑程度。这表明,如果中国能够坚持对经济开展全面深入的结构性优化调整,全力根除“三驾马车”快速拉动增长阶段大量积累的结构性“顽疾”,促进新兴产能与高端产能快速跟进,中国的实体经济将趋向成熟穩定。

表4报告了不同时间窗口下,本文及部分文献预测的中国潜在GDP增长率的结果。从预测的整体区间看,与我们的时间跨度较为接近的有HSBC[41]、OECD[18]、PwC[20]。全时间窗口下,HSBC[41]预测中国经济增长的平均速度大约是4.58%,OECD[18]的估测结果显示为4.45%,PwC[20]预测的偏低,具体为2.6%,这与本研究的结果有一定差异。除了预测区间不完全相同的因素影响外,最主要的原因是他们的研究忽视了中国正着力消除经济体内部“结构痼疾”的行为对经济增长的积极作用,妥善解决结构性矛盾后将为中国的经济发展提供新动力。而本文模型则将改革进程中重要的结构性因素纳入分析。

分时间区间考察发现,中国社会科学院经济研究所课题组[42]、陆旸和蔡昉[5]计算的相应时间段GDP潜在增长速度与本研究计算的结果相差并不大。HSBC[41]、OECD[18]、Pritchett和Summers[28]前半段的预测结果也能与本研究保持较好的一致性,但后半段预测的平均增速则有显著差异。不考虑数据处理、经济总量增大等因素,虽然他们的模型中没有充分考虑结构调整效应,但其可能认为伴随中国经济规模提升,既有增长模式下累积的结构性问题可能会在未来一段时间内集中爆发,进而强力拉低经济增速。实际上,中国正通过各种改革手段破解供给端的结构矛盾,不容否认这是一个缓慢演化的过程,难以一蹴而就。当模型中考虑制度变革及一些结构性调整的效应后,潜在经济增速的下滑将是平缓的,直至趋于稳定,并不会像他们报告的那样出现“断崖式”下滑现象。

(三)跨越“中等收入陷阱”的可能性

以阿根廷、墨西哥、马来西亚等为代表的拉美或东南亚国家在迈入中等收入国家队列后,出现经济停滞不前、收入差距扩大、社会动荡等现象,迟迟难以进入高收入国家行列,这被学界形象地描述为“中等收入陷阱”。中国作为转型发展中的大国已成为世界第二大经济体,能否在未来的30余年中成功迈过高收入国家的门槛,成为发展中国家的“新样板”,是当前颇受关注的焦点。为给出本文关于该问题的判断,此处将基于预测的潜在GDP增长率,计算2017—2049年中国的人均GDP,作为评估依据。

1.2017—2049年中国的人均GDP。前文估计及预测潜在GDP增长率时,已经计算出相应年份的潜在GDP。对于中国未来的人口变化情况,本文直接引用United Nations[43]中的各国人口增长前景预测数据。测算出以人民币为单位的人均GDP后,使用人民币兑美元的汇率换算为美元值。考虑到各自变量的预测值是基于2016年的数据进行预测,所以我们在预测的人均GDP(美元)基础上乘以6.262(2016年中国的名义GDP与以1978年为基期GDP的比值),将其折合为2016年的现价。

限于篇幅,表5只给出不同汇率水平下主要时点的人均GDP(折合为2016年的价格水平)。情形一的换算基准为2016年的平均汇率,情形二的换算基准是1994年汇率改革以来的平均汇率,情形三的换算基准为改革开放以来的平均汇率。情形二和情形三分别对应了不确定发展趋势下(如贸易战的爆发),人民币贬值与升值的可能性。可见,伴随结构性矛盾的处理,新动能得以确立,不同情形下的中国人均GDP均出现稳步上升,与2020年相比较增幅最大的是情形三,情形二的增幅最小。结合人民币对美元的走势、全面深化改革的力度及经济发展状况,我们认为中国出现情形一、三表征的人均GDP趋势的或然率更大。

2.中国迈入高收入国家行列的判断。表6展示了基于世界银行的高收入国家门槛数据,在不同情况下进行计算的高收入国家门槛值以及与中国相邻、经济文化相近的中等发达国家韩国人均GDP的主要时点分布情况。

图3展示了表5与表6的对比结果。在情形一与状态A的条件下,中国将在2030—2035年之间迈入高收入国家;在情形一与状态B的条件下,中国的人均GDP将在接近2035年时超过高收入国家的门槛值;在情形一与状态C的条件下,中国可能于2030年前后迈入高收入国家行列。当情形二分别与状态A、B、C组合时,中国进入高收入国家的时间有所延长,在2040—2045年间。情形三与状态A、B、C的其中之一同时出现时,中国达到高收入国家水平的时间均落入2025—2030年的区间范围。此外,与中等发达国家韩国的比较发现,不同情形下中国在2050年前的人均GDP有较大概率超越韩国。中国的人均GDP超越韩国的时间区间在情形一和情形三中分别是(2045,2049)和(2040,2045),而依据增长趋势判断在情形二下中国人均GDP大于韩国的时间点在2050年前后。

综上,在新时代追求高质量发展的阶段,倘若中国能够在新一轮全面深化改革的进程中,继承和发扬改革开放40年来的宝贵经验,以持续优化的制度设计、加速提升非农部门人力资本的积累(尤其是“智力资本”的积累)和加快形成绿色化的能源消费结构为主要途径,妥善解决“黄金增长”的十余年间严重积累的供给端问题,促进现代化经济结构成功构建,那么,中国在2050年前不仅能够跻身高收入国家队列,而且达到中等发达国家水平的可能性较大。

五、结 论

在新时代的中国大力推进供给侧结构性改革,经济转向高质量发展阶段的背景下,结合大部分学者关于内部结构性冲击导致近些年经济下滑的观点,本研究将经典的AK模型进行结构化拓展,构建了同时包含改革进程中的制度变革、产业人力资本分布与能源消费绿色化三类结构性调整的生产函数,使用1978—2016年中国的时序数据估计了相应时间窗口的潜在GDP增长率,并预测了2017—2049年中国潜在GDP增长率的可能值,进一步回答了中国能否成功跨越“中等收入陷阱”并达到中等发达国家水平的问题。

样本期内中国潜在GDP增长率的结果显示:GDP的潜在增长率与实际增长率走势极不对称。这突出地表现为:一是潜在GDP增长率的下滑先于实际增长率。中国过去的经济波动中,1985年潜在GDP增长率首次出现持续的下跌,其后4年实际增长率方才显著下跌;最近一次实体经济明显下滑始于2011年,而潜在GDP增长率自2005年便持续下降。二是实际增长率出现“U型”走势时潜在增长率却稳步提升。1993年GDP的实际增速步入下降通道,1999年跌至波谷,而后强力拉升至2007年;在制度优化等因素的影响下,同期GDP的潜在增速则稳定爬升。三是实际GDP增长率的下滑速度、幅度要大于潜在增长率,比如2010—2016年实际GDP增速降低约3.9个百分点,潜在GDP增速仅减少大约0.8个百分点,尤其是近几年潜在增速趋于零的降幅表明“L型”经济走势近乎触底。二者不对称的主要原因是长期偏向需求管理的宏观调控政策致使结构性矛盾不断积累,且此模式下形成的路径依赖进一步掩藏了经济体内部的“结构性痼疾”及其对经济增长的负面影响。

基于中国潜在GDP增长率的预估分析可知:首先,预测年份的潜在GDP增长率下滑趋势明显,由期初的7.6%逐步下降至期末的4%。其次,以制度红利与结构红利为表征的改革效应是慢速释放的,这表现为2017—2035年潜在GDP增长率的降幅是2.8个百分点,大于其后的时间区间。再次,潜在GDP增长率在2043年前后趋于稳定。这预示倘若能够加速释放制度红利与结构红利,那么中国将更早出现成熟的现代经济形态。此外,在三种情形与三种状态的不同组合下,中国的人均GDP能够超出高收入国家门槛值,只是成功跨越“中等收入陷阱”的时点有所差异,但均在2045年之前。最后,以中等发达国家韩国为参照,2050年前中国跻身中等发达国家行列的概率较大。第一种情形下,中国的人均GDP超越韩国的时间区间是(2045,2049);第三种情形是(2040,2045);第二种情形下,韩国的人均GDP略高于中国,但按照增长趋势可预测中国在2050年可能与之持平甚至超出。

必须强调,2010年后中国经济一直在包含制度变革及其衍生的结构性因素的潜在增长趋势之下运行,中国顺利达到高收入国家和中等发达国家水平可能存在一定的风险。中国实现新时代发展的预设目标要以平稳释放制度红利与结构红利为前提,暗示中国必须有序平稳推进改革,着力优化资源配置,尽最大努力促进实际经济增长与潜在经济增长相协调。具体地,通过加大向新兴产业与高端产业配置资源的力度(国有企业尤其要发挥好引领与攻坚克难的作用),提升这些产业的生产效率;必须注重人力资本的结构性积累,在推动人力资本总量增加同时尤其要加速诸如“芯片研制”等关键行业、核心行业及其配套行业“智力资本”的积累,提高中国产业的现代化水平、核心竞争力与全要素生产率;提高清洁能源研发利用的技术的支撑能力和推广清洁能源使用的力度,加快形成绿色化的能源消费结构,增大潜在绿色增长空间。

参考文献:

[1] 刘世锦. 增长速度下台阶与发展方式转变 [J]. 经济学动态, 2011(5): 3-9.

[2] 袁富华. 长期增长过程的“结构性加速”与“结构性减速”: 一种解释 [J]. 经济研究, 2012(3): 127-140.

[3] 李杏, Luke Chan M W. 基于SYS-GMM的中国人口结构变化与经济增长关系研究 [J]. 统计研究, 2012(4): 81-85.

[4] 蔡昉. 认识中国经济减速的供给侧视角 [J]. 经济学动态, 2016(4): 14-22.

[5] 陆旸, 蔡昉. 从人口红利到改革红利: 基于中国潜在增长率的模拟 [J]. 世界经济, 2016(1): 3-23.

[6] Jorgenson D W, Khuong V M M. Potential growth of the world economy [J]. Journal of Policy Modeling, 2010, 32(5): 615-631.

[7] Scacciavillani F, Swagel P. Measures of potential output: An application to Israel [R]. IMF Working Papers, No. 96, 1999.

[8] Nelson C R, Plosser C I. Trends and random walks in macroeconmic time series: Some evidence and implications [J]. Journal of Monetary Economics, 1982, 10(2): 139-162.

[9] 郭慶旺, 贾俊雪. 中国潜在产出与产出缺口的估算 [J]. 经济研究, 2004(5): 31-39.

[10]张连城, 韩蓓. 中国潜在经济增长率分析——HP滤波平滑参数的选择及应用 [J]. 经济与管理研究, 2009(3): 22-28.

[11]Baxter M, King R G. Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series [J]. The Review of Economics and Statistics, 1999, 81(4): 575-593.

[12]Cooley T F, Ohanian L E. The cyclical behavior of prices [J]. Journal of Monetary Economics, 1991, 28(1): 25-60.

[13]Van Norden S. Why is it so hard to measure the current output gap? [R/OL]. (1995-06-07) [2018-01-15]. http: ∥pdfs.semanticsc holar.org/c47a/58afccd 6d69481afd18 470838b080f05f944.pdf.

[14]赵昕东. 基于菲利普斯曲线的中国产出缺口估计 [J]. 世界经济, 2008(1): 57-64.

[15]赵昕东. 财政政策方向与力度的指示器: 结构性赤字的估算及应用 [J]. 财政研究, 2000(10): 44-47.

[16]袁富华. 低碳经济约束下的中国潜在经济增长 [J]. 经济研究, 2010(8): 79-89.

[17]刘雪燕, 曾铮. 我国经济潜在增长率研究 [M]. 北京: 中国计划出版社, 2015.

[18]OECD. Looking to 2060: long-term global growth prospects [R]. OECD Economic Policy Papers, No.3, 2012.

[19]郭豫媚, 陈彦斌. 中国潜在经济增长率的估算及其政策含义: 1979—2020 [J]. 经济学动态, 2015(2): 12-18.

[20]Hawksworth J, Audino H, Clarry R, et al. The long view: How will the global economic order change by 2050? [R/OL]. (2017-02-01) [2018-05-20]. https:∥www.pwc.com/gx/en/world—2050/assets/pwc-worl d-in—2050-summary-report-feb—2017.pdf.

[21]郭晗, 任保平. 结构变动、要素产出弹性与中国潜在经济增长率 [J]. 数量经济技术经济研究, 2014(12): 72-84.

[22]郭红兵, 陈平. 基于SVAR模型的中国产出缺口估计及评价 [J]. 数量经济技术经济研究, 2010(5): 116-128.

[23]Ozbek L, Ozlale U. Employing the extended Kalman filter in measuring the output gap [J]. Journal of Economic Dynamics & Control, 2005, 29(9): 1611-1622.

[24]杨天宇, 黄淑芬. 基于小波降噪方法和季度数据的中国产出缺口估计 [J]. 经济研究, 2010(1): 115-126.

[25]Berger T, Kempa B. Bayesian estimation of the output gap for a small open economy: the case of Canada [J]. Economics Letters, 2011, 112(1): 107-112.

[26]刘雅君, 田依民. 中国经济波动率对潜在经济增长率影响的实证分析 [J]. 经济学家, 2016(8): 46-54.

[27]黄梅波, 吕朝凤. 中国潜在产出的估计与“自然率假说”的检验 [J]. 数量经济技术经济研究, 2010(7): 3-20.

[28]Pritchett L, Summers L H. Asiaphoria meets regression to the mean [R]. NBER Working Paper, No. 20573, 2014.

[29]郭学能, 卢盛荣. 供给侧结构性改革背景下中国潜在经济增长率分析 [J]. 经济学家, 2018(1): 29-40.

[30]Benhabib J, Spiegel M M. Human capital and technology diffusion [R/OL]. (2002-12-09) [2018-01-20]. http:∥www4.fe.uc.pt/mapsd/benhabib-spiegel 12-17-02.pdf.

[31]魏下海. 贸易开放、人力资本与中国全要素生产率 ——基于分位数回归方法的经验研究 [J]. 数量经济技术经济研究, 2009(7): 61-72.

[32]程惠芳, 陳超. 开放经济下知识资本与全要素生产率 ——国际经验与中国启示 [J]. 经济研究, 2017(10): 21-36.

[33]李标, 吴贾, 陈姝兴. 城镇化、工业化、信息化与中国的能源强度 [J]. 中国人口·资源与环境, 2015(8): 69-76.

[34]王维, 陈杰, 毛盛勇. 基于十大分类的中国资本存量重估: 1978—2016年 [J]. 数量经济技术经济研究, 2017(10): 60-77.

[35]王小鲁, 樊纲. 中国经济增长的可持续性——跨世纪的回顾与展望 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2000.

[36]王金营. 1978年以来中国三次产业从业人员受教育水平估计 [J]. 人口研究, 2002(3): 70-76.

[37]李仁君. 中国三次产业的人力资本存量及其指数化测算 [J]. 海南大学学报(人文社会科学版), 2010(5): 58-65.

[38]王兵, 张技辉, 张华. 环境约束下中国省际全要素能源效率实证研究 [J]. 经济评论, 2011(4): 31-43.

[39]林美顺. 清洁能源消费、环境治理与中国经济可持续增长 [J]. 数量经济技术经济研究, 2017(12): 3-21.

[40]林伯强, 李江龙. 环境治理约束下的中国能源结构转变——基于煤炭和二氧化碳峰值的分析 [J]. 中国社会科学, 2015(9): 84-107.

[41]Ward K. The World in 2050: Quantifying the shift in the global economy [R/OL]. (2011-01-04) [2018-02-15]. https:∥warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres /csgr/green/foresight/economy/2011_hsbc_the_world_in_2050_-quantifying_the_shift_in_the_global_economy.pdf.

[42]中國社会科学院经济研究所课题组. 中国经济长期增长路径、效率与潜在增长水平 [J]. 经济研究, 2012(11): 4-17.

[43]United Nations. Department of economic and social affairs, population division. World Population Prospects: The 2017 Revision [DB/OL]. 2017 [2018-04-20]. https: ∥esa.un.org/unpd/wpp/.