高等教育扩展对收入分配的影响

2018-01-19孙文远于媛媛

孙文远,陈 怡,于媛媛

(1. 南京审计大学 经济与贸易学院,南京 211815;2. 中国农业发展集团公司 党委宣传部,北京 100032)

0 引言

为了降低高等教育的区域间差异性和提高城乡入学机会的公平性,根据教育部《关于做好2016年普通高等教育招生计划编制和管理工作的通知》(教发[2016]7号),2016年,教育部对各地区的高等学校招生计划进行了一定的调整,主要考虑的是对于中西部地区招生协作计划进行了一定程度的增加,相应地减少了东部地区如北京、天津、江苏等省(市)的招生人数。高等学校招生名额的调整,在全国引起了较大的反响,根据计划,湖北、江苏两省分别需要调出4万和3.8万招生名额给中西部地区,这两个地区参与高考的家长对此质疑,这一调整政策也将地区间高等教育不平衡发展问题纳入公众视野。人们担心的表象是高等教育公平问题,但实质却是高等教育带来的收入分配问题。家长们担心高等教育招生人数的变化必将会带来未来就业、收入的影响。在现代经济生活中,教育对收入分配的影响显得越来越重要,据雅克布·明瑟对于美国情况的估算,教育对于收入不平等的影响基本达到30%。

1 国内外研究现状

基于社会整体或平均视角的分析,教育扩展对于收入分配的影响,主要有两种观点。

一是,教育水平的提高和扩展有助于收入分配的均等化。比较早期的观点是有关人力资本理论兴起时,人力资本的改善是减少个人收入分配不平等的基本因素[1],而教育的扩展正好极大地改善了人力资本,劳动力受教育程度的提高将在长期内有助于收入分配的均等化[2]。此后,一系列成果专注于各国间的比较研究,证实了教育扩展能够很好地促进收入分配的改善。Tinbergen[3]研究表明,平均教育水平的增加与教育不平等的减小有助于收入不平等现象的改善。Adelman和Morris[4]通过对于43个国家进行跨国研究发现,中、高等教育比例的提高对于底层居民收入份额增加具有显著的影响。Ahluwalia[5]针对66国的跨国研究表明,中等教育升学率提高促进最高收入组20%人口收入下降,同时促进了其他60%人口收入提高,显著地促进了收入均等化。Park[6]研究了59个国家的收入和教育水平的关系,发现随着平均教育水平的提高,收入不平等下降,而教育不平等程度越大,则收入不平等程度也越大。杨俊等[7]和郭庆旺等[8]针对中国的研究,认为教育水平的提高改善了收入不平等程度。

二是,教育扩展与收入分配之间的关系并不确定。Becker和Chiswick[9]针对美国的研究表明,美国各地区收入不平等与教育不平等之间呈现显著的正相关性,但平均受教育水平与收入不平等呈负相关关系。Marin和Psacharopoulos[10]针对美国的研究发现,高等教育扩张5%的同时,收入分配指数恶化2%,Hendel[11]研究表明,高等教育的扩展不利于劳动力市场收入的平等化。Mincer[12]研究发现平均受教育水平对于收入不平等的影响呈现一定的不确定性。Knight和Sabot[13]研究表明,教育水平和收入不平等之间存在倒“U”型的非线性关系。高学历人群规模的增大和教育水平的提高,往往会造成收入不平等恶化;同时,当高学历人群规模到达某一阀值后,由于相对过度供给和竞争的原因会造成教育收益率下降,相应地收入不平等会下降。中国部分学者也得到了类似结论,如赖德胜[14]、杨俊和李雪松[15]、白雪梅[16]。徐舒通过利用信号博弈模型分析了高等教育对于大学生收入和非大学生收入的影响,研究结果认为,高等教育扩张强化了劳动力市场的歧视效应,不利于收入差距的改善[17]。

高等教育扩展是个动态的过程,它对收入分配的影响也是动态的。整体来说,学者们对于高等教育扩展对收入分配有影响这一点基本是认同的,但是在作用的方向上存在一定的差异,作用的线性非线性、影响力的大小,不同国家不同时期可能都有一定的差异,甚至与学者所选择的指标工具都有一定的关系。并且,学者们对于高等教育扩张影响收入分配的研究越来越深入,研究视角越来越多样化,考察的重要变量越来越细致,在进行理论研究时,多以人力资本模型为基础,在进行本体性假设和技术性假设时,多把各国高等教育发展内部看作是均质和无差异的,事实是,中国高等教育是处于一个非均衡状态,其发展呈现“多元化、多技术、多层次”的显著特征,中国高等教育非均衡发展的现实状况使得高等教育扩张的收入分配效应必然存在较大的复杂性、多元性和多层次性。基于高等教育扩展对于收入分配的重要性,本文拟就高等教育扩展所带来的收入分配效应进行实证检验,研究主要关注高等教育扩展与各地区收入分配(基尼系数)之间的关系。

2 事实性描述、计量模型与变量说明

2.1 高等教育扩展

中国高等教育的发展自改革开放以来,取得了长足的进步,1978年,高校数598所,高等教育入学率1.55%,本专科毕业生数16.5万人,到1998年,高校数1022所,高等学校入学率达到9.76%,本专科毕业生人数达到82.98万人,此后就进入了高等教育发展的大规模扩张阶段,毛入学率开始进入两位数阶段,从 1999 年的 10.5%上升到了 2015年的40.0%,增长了近4倍,相应地,本专科毕业生人数从1999年的84.76万人增长到2015年的749万人;根据十三五规划,预计到2020年中国高等教育毛入学率将达到50%。同时,根据教育发展统计公报数据的公布,2015年全国所有高等教育在校生总规模共有3647万人,全国共有普通高等学校和成人高等学校2852所。从高等教育入学率指标和本专科毕业生数来看,高等教育的扩展速度非常迅速。

2.2 收入分配变化情况

从统计数据和人民的直观感受上来看,中国目前的收入不均等状况比较严重。对于收入差距的衡量,分别使用基尼系数和泰尔指数表示,其中,基尼系数测量的是城乡收入差距,泰尔指数为城镇居民地区间收入差距的泰尔指数测度值。

从趋势上来看,中国的基尼系数呈现螺旋上升再缓慢下降的过程。具体来说,基尼系数在1984年到达局部低点,在之前处于下降阶段,随后缓慢上升,1985年加速上升,1986年缓慢增长,收入不平等加重,一直到2008年达最高点0.491,然后缓慢下降,直到2014年的0.469。尽管趋于下降,但仍然高于国际一般标准0.4,表明当前中国收入差距较大。

泰尔指数作为衡量地区间收入差距(或者称不平等度)的指标显示,根据张超和陈璋[18]的研究,泰尔指数呈现螺旋上升、稳步下降的过程,其中,在1996年前,呈现急剧上升的过程,1996年和2000年分别达到两个峰值0.0348和0.0369,其后缓慢下降,显示收入分配差距有所下降,期间有所反复,由2002年的0.027上升到2005年的0. 0342,再下降到2008年的0.0266,并在2010 年后持续下降,城镇居民地区间收入差距逐步缩小,不过城镇居民地区间收入差距仍然较大。

因此,利用基尼系数测算的全国收入差距和利用泰尔指数测算的地区间收入差距,都显示收入分配差距有所缓和,但是仍然处于高位,收入分配差距有待进一步缓和。

2.3 计量模型与变量说明

2.3.1计量模型

为探究中国高等教育扩展对于收入分配的影响,选择基尼系数作为被解释变量,核心解释变量的选择使用高等教育扩展水平。控制变量的选择,主要考虑到该变量对收入分配可能会产生一定影响的变量,如资本、城市化、对外贸易状况等。此外,在进行回归分析时,解释变量中增加基尼系数变量的滞后一期项,以分析其可能的累积效应。

实证模型为

ginii,t=c+αginii,t-1+βedui,t+φZi,t+εi,t

(1)

其中,gini为各地区内部城乡收入差距的基尼系数,i代表地区,t代表年份。

2.3.2被解释变量

基尼系数(gini)。用各地区城乡总体基尼系数来表示,具体算法采用陈宗胜[19]使用的差值法进行,其中居民收入(包括城镇和农村居民)数据来源于中国统计年鉴,人口数据(包括城镇和农村居民)来源于IMFOBANK数据库。

2.3.3解释变量

高等教育扩张水平(edu)。用各省市毕业生人数占当地总人口的比重来替代各地区高等教育发展程度。数据来源于各地区统计年鉴和wind统计数据。

Z为控制变量,本文选择对外开放、资本和城市化等关键控制变量。对外开放(trade)用各省市对外贸易占GDP的比例来衡量;资本(capital)用各省市固定资产投资额占GDP的比例来衡量;城市化率(city)用各省市城镇人口占人口比例来衡量。考虑到数据的平稳性,所有变量取自然对数值进行计量回归,这样,变量前回归系数可理解为是弹性系数。

在进行回归分析时,分别按照全国层面和地区层面来进行分析。对于地区层面的分析,按照所处地理区域和地区发展程度,将大陆地区分为东、中、西部三个地区进行。东部包括广东、江苏、浙江、北京、上海、天津、辽宁、山东、河北、福建、广西、海南等12个省市区;中部包括河南、江西、安徽、湖北、湖南、山西、内蒙、吉林、黑龙江等9个省区;西部包括四川、重庆、贵州、陕西、云南、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏等10个省市区,其中,回归分析中剔除了缺乏数据的西藏,故实证分析对象一共30个省市。考察时期为2000~2013年。

3 实证结果与分析

本文主要分析的是大陆30个省市高等教育扩展的收入分配效应,在进行实证分析时,我们使用各地区的基尼系数作为被解释变量进行回归分析,实证分析时选择固定效应的面板数据模型。

3.1 全国层面数据的实证分析

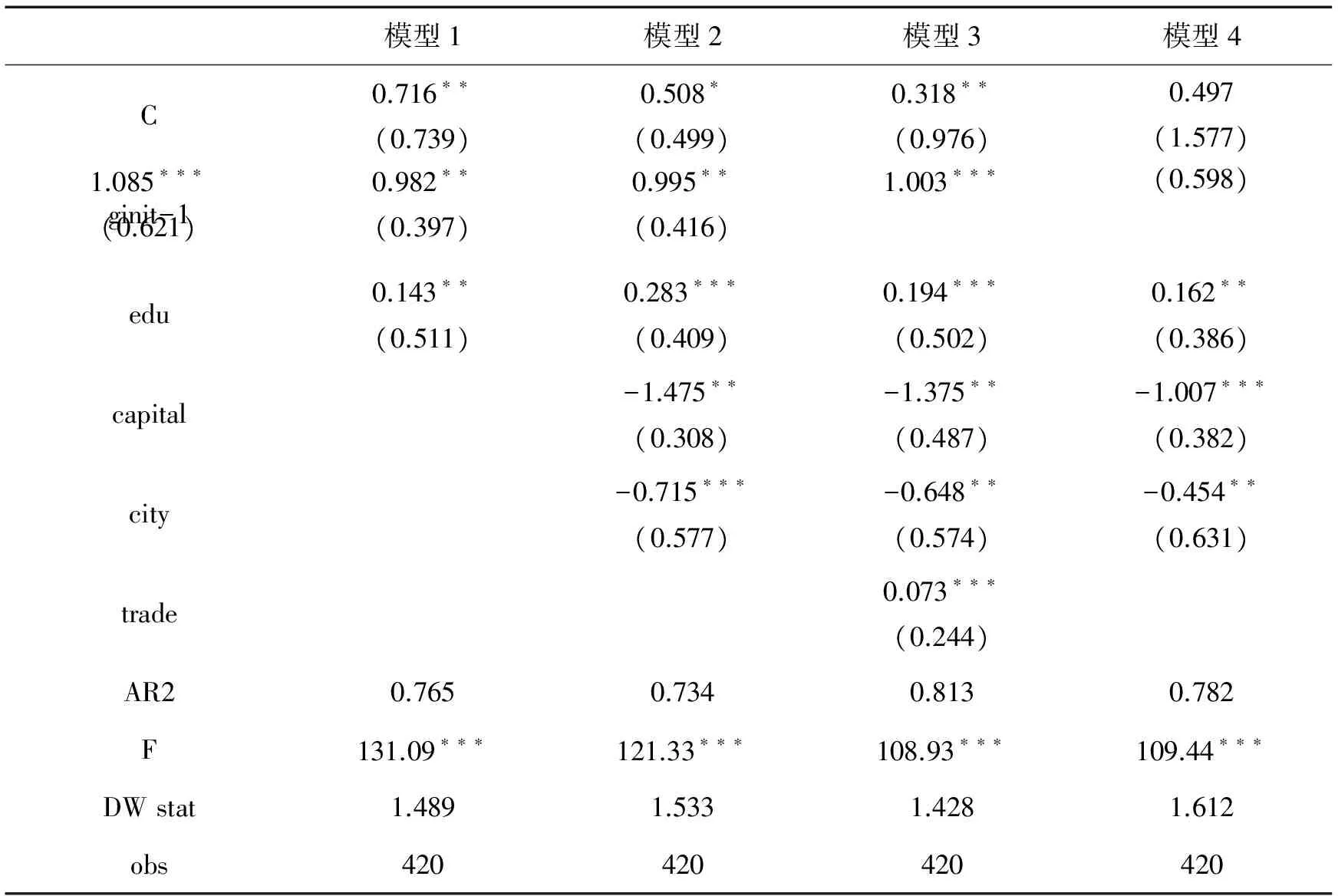

首先,从全国层面上来考察分析高等教育扩展的收入分配效应。具体分析结果见表1。在逐步加入其它控制变量进行回归检验时,发现高等教育扩展对于收入分配的影响在统计上显著,且始终为正,说明高等教育扩展对于各省区内部的城乡收入差距确实起到了扩大的作用,回归结果稳定说明该结论具有一定的说服力。对照模型4进行分析,高等教育扩展的回归系数估计值为0.162,且通过显著性检验,表明高等教育扩展程度每增加1%,当年基尼系数平均增加0.162%。回归结果表明,从全国层面来看,高等教育扩展恶化了地区内部收入分配;基尼系数滞后一期系数为1.085,表明收入分配效应具有一定的自我强化效应。

在其他控制变量中,资本对收入差距的影响具有一定的缓解效应,一个可能的原因是,资本是相对稀缺要素,其增加缩小了劳动力收入差距;城市化回归系数为负,说明城市化进程的加速会降低城乡收入差距;开放变量的系数为正,说明对外贸易的加强会加大收入分配的差距。

表1 高等教育扩展对收入差距的影响:全国层面(2000~2013年)

注:使用统计软件为Eviews6.0。括号内为标准差,***,**,*分别表示在1% 、5%、l0%显著性水平。

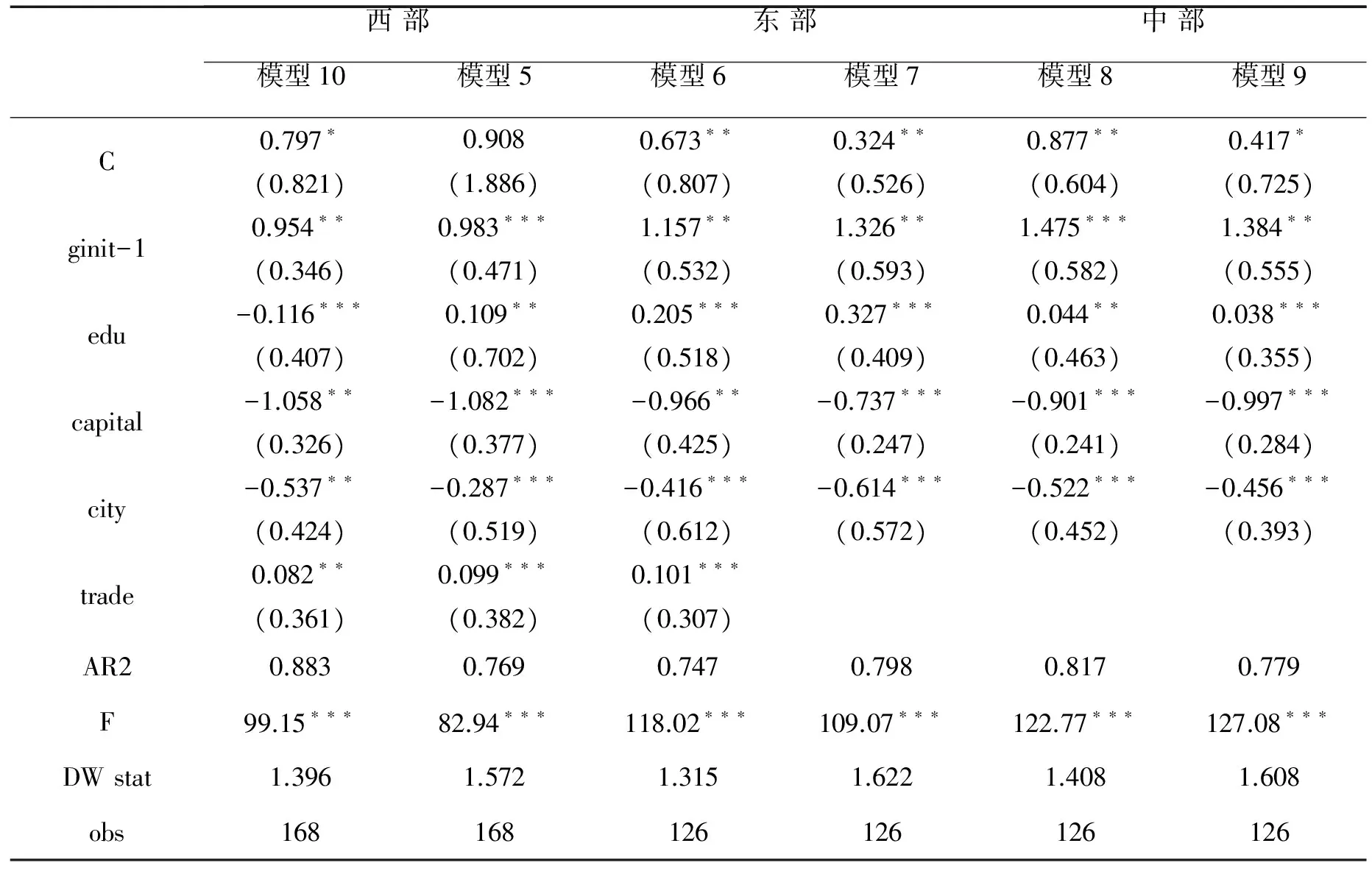

表2 高等教育扩展的收入差距效应:地区层面(2000~2013年)

注:使用统计软件为Eviews6.0。括号内为标准差,***,**,*分别表示在1% 、5%、10%显著性水平。

3.2 分地区层面数据的实证分析

考虑到中国东中西部高等教育发展的水平不同及差距,高等教育扩展的收入分配效应必定具有地区上的异质性。地区层面实证分析的结果见表2。

分地区的实证回归分析显示,高等教育扩展的收入分配效应确实存在一定的区域差异性。具体来说,在中部和西部地区,高等教育扩展导致收入分配差距扩大,而东部地区高等教育扩展却有利于平抑收入差距的拉大。这一方面体现出东部、中部和西部高等教育扩展存在层次和水平的差异;另一方面也可能是东部相对发达的地区其市场机制相对完善,因此影响效果更明显。此外,计量结果还表明,收入分配具有自我强化机制,这可能意味着收入差距在不断扩大。

3.3 高等教育发展影响收入分配效应的类型检验

为了检验高等教育发展影响收入分配效应的类型,我们建立如下计量模型

(2)

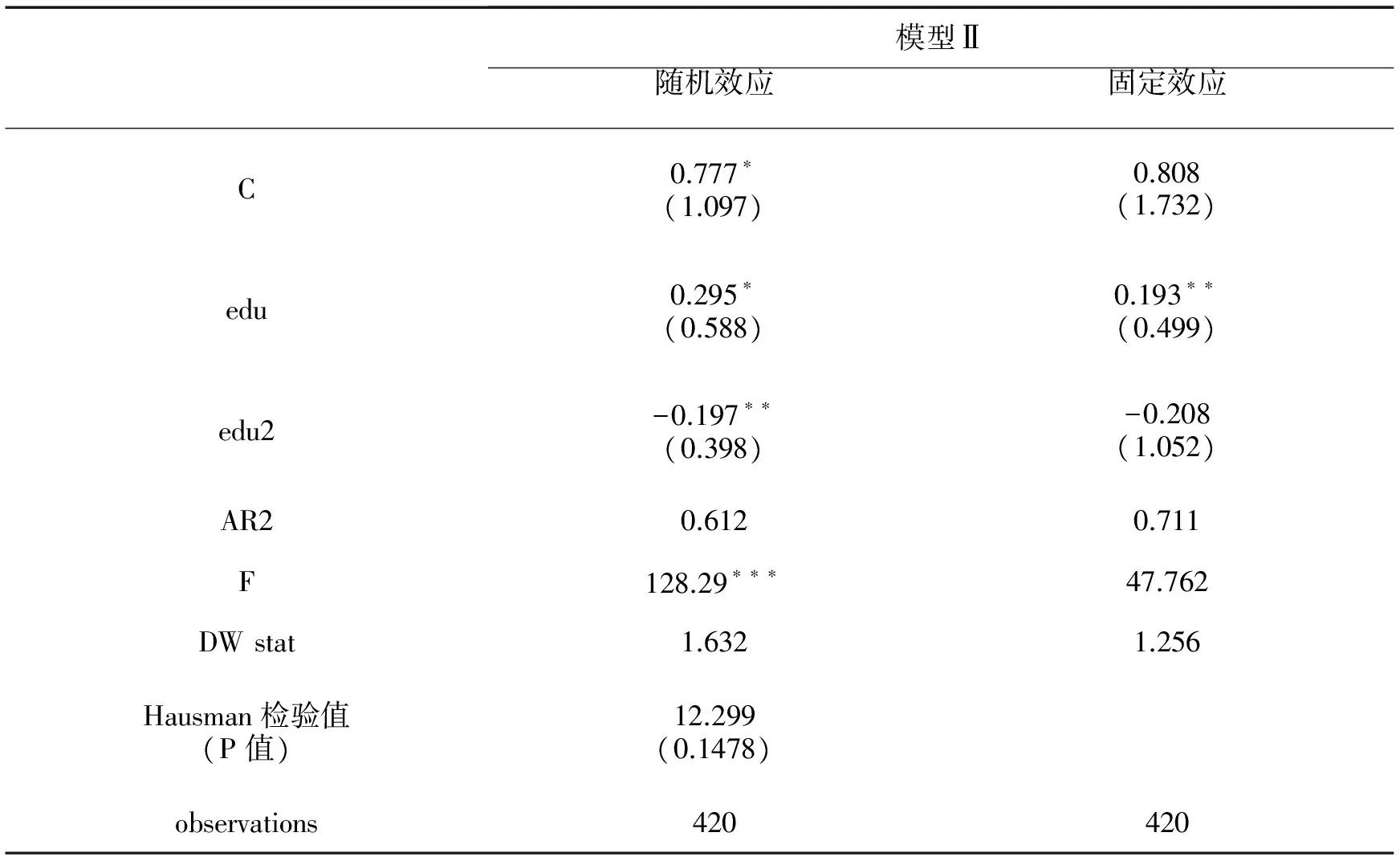

根据(2)式的估计结果,若β2>0,则符合“U”型假说,若β2<0,则符合倒“U”型假说。高等教育发展对于收入分配影响的面板数据回归结果见表3。

表3 高等教育扩展对收入差距的影响类型

注:使用统计软件为Eviews6.0。括号内为标准差,***,**,*分别表示在1% 、5%、10%显著性水平。

表3分别列出了固定效应和随机效应两种模型的结果,从实证分析的结果来看,Hausman检验拒绝了随机效应模型,采用固定效应模型较为合适。因此,我们使用固定效应模型来解释实证的结果。

由表3模型Ⅱ的估计结果发现,β1>0,β2<0,且通过统计意义上的显著性检验,即估计结果支持倒“U”型假说。因此,高等教育发展的收入分配效应符合倒“U”型假说,即随着高等教育发展的不断提高,其收入分配效应呈现出先递增后递减的态势。

4 结论与政策建议

高等教育作为影响劳动者个体的关键变量,对于一国劳动力市场结构转型、收入分配具有重要的影响。利用全国2000~2013年省级面板数据,实证考察了高等教育发展对城乡收入差距的影响,基于全国层面的分析和地区层面的分析所得到的结论具有不一致性。研究发现:基于全国层面的角度来看,高等教育扩展扩大了地区间收入差距;基于地区层面的分析却有一定的差异性,中西部地区的结论与全国是一致的,而东部地区的分析表明高等教育的发展缩小了城乡收入差距。此外,从全国层面和东中西部地区层面的分析,可以知道,收入差距具有很强的自我强化效应,说明上期的收入差距会对本期收入差距具有一定的惯性作用。从高等教育发展影响收入分配效应的类型检验角度来看,高等教育发展的收入分配效应符合倒“U”型假说,即随着高等教育发展的不断提高,其收入分配效应呈现出先递增后递减的态势。

高等教育扩展所引致的人才累积效应正在改变着劳动力市场结构。从个体角度分析,随着参与高等教育越多,其收入提高的可能性越大,但是从整个社会角度分析,从全国层面来讲,高等教育扩展拉大收入差距,从分地区角度分析,高等教育发展对收入差距的影响作用还不确定。

通过实证分析,可以得到三点政策建议。

一是,增加高等教育投入,重视教育公平。高等教育的不均衡显然是收入不均衡的一个重要原因,那么如何去均衡高等教育投入就是一个值得思考的政策因素。显然,提高中西部地区高等教育的投入是一个重要的政策措施。目前,985和211政策取消,国家实施双一流高等教育建设的同时,如何提升中西部高等教育投入是一个值得思考的问题。一方面,鼓励和呼吁政府加大对于中西部高等教育的投入,另一方面,适当引进民间资本进入中西部高等教育领域,对于特定行业或专业适当放开政策限制。政策实施过程中,注意两个公平问题:东中西部地区之间的公平问题和城市与农村的公平问题,力图实现各地区城乡高等教育入学机会的公平。

二是,建立全国统一的劳动力就业市场,鼓励毕业生到中西部地区工作。通过构建统一的全国劳动力市场,消除城乡歧视、行业歧视、性别歧视、户籍歧视和地区歧视,消除阻碍劳动力流动的障碍,促进劳动力的有序流动,确保人才到最需要的地区和行业就业。通过一定的制度安排、人事政策的制定、社会保障的统筹吸引大学毕业生到我国农村地区、中西部地区就业,实现劳动力的高效率配置。

三是,推行扩招的定向机制。现在教育部搞一些定向西部的高等教育指标,总体政策方向是正确的,在具体政策的执行环节,需要进一步细化和深入探讨。如何确保新增的西部名额能够使得这些学生在毕业之后回到原籍所在地工作。这些大学生再回到自己的所在地,提高整个高等教育人口在当地的比重,利用这些学生的个体能力,发明新产品、新技术或者采纳新技术、促进新技术的扩散,从而促进当地的经济发展,促进收入分配的合理化。

高等教育扩张作为影响收入分配的一个重要因素,这可能意味着,短期内高等教育扩张将会扩大中国内部日益加剧的城乡发展鸿沟。因此,从制度设计的政策来看,在高等教育扩张过程中,要积极化解其可能带来的收入分配恶化效应。

[1] Kuznets. Economic Growth and Income Inequality[J].The American Economic Review, 1955 (45):1-28.

[2] Theodore W. Schultz. The Economic Value of Education[M].New York:Columbia University Press,1963.

[3] Tinbergen. The impact of education on income distribution[J].Review of income and wealth,1972 (3):255-265.

[4] Adelman and Morris. Economic growth and social equity in developing countries[M].Stanford:Stanford University Press,1973.

[5] Ahluwalia, M.Income Inequality, Some Dimensions of the Problem[M].In Chenery, H. et al. (Eds.), Redistribution with Growth. New York: Oxford University Press,1974.

[6] Park, K. H. Education Expansion and Educational Inequality on Income Distribution[J].Economics of Education Review,1996(15):51-58.

[7] 杨俊,黄潇,李晓羽.教育不平等与收入分配差距:中国的实证分析[J].管理世界,2008(1):38-47.

[8] 郭庆旺,贾俊雪.公共教育政策、经济增长与人力资本溢价[J].经济研究,2009(10):22-35.

[9] Becker G. S. Chiswick B. R. Education and the distribution of earnings[J].American Economic Review,1966(56):358-369.

[10] Marin A. Psacharopoulos G. Schooling and Income Distribution[J].The Review of Economics and Statistics,1976(3):332-338.

[11] Hendel,Shapiro Willen. Educational Opportunity and Income Inequality[J].Journal of Public Economics,2005(56):841-870.

[12] Mincer. Schooling,Experience and earnings[M].Cambridge:Cambridge National Bureau of Economic Research,1974.

[13] Knight J. B. Sabot R. H. Educational Expansion and the Kuznets Effect[J].The American Economic Review,1983(5):1132-1136.

[14] 赖德胜.教育扩展与收入不平等[J].经济研究,1997(10):46-53.

[15] 杨俊,李雪松.教育不平等、人力资本积累与经济增长:基于中国的实证研究[J]. 数量经济技术经济研究,2007(2):37-45.

[16] 白雪梅.教育与收入不平等:中国的经验研究[J]. 管理世界,2004(6):53-58.

[17] 徐舒.劳动力市场歧视与高校扩招的影响:基于信号博弈模型的结构估计[J]. 经济学,2010(7):1519-1538.

[18] 张超,陈璋.城镇居民地区间收入差距的演变与成因:基于引进式技术进步的视角[J].中央财经大学学报,2016(5):70-79.

[19] 陈宗胜.经济发展中的收入分配[M].上海:上海三联书店出版社,1991.