从乐器看隋唐胡乐、俗乐之融合

2018-01-19张晨婕

张晨婕

前 言

我国古代雅乐与俗乐的对峙及展开一直在极为复杂的状态中演进。汉代丝绸之路开通后,胡乐的引进令古代中国的整个音乐发展局势更为庞杂、丰富。自此,雅、俗、胡三乐便以各自独具个性的方式闪耀于我国的音乐历史舞台。其中,更具渊源的胡、俗两乐,其各自的特点,以及它们怎样对立,又如何交汇,一直以来都是存在争议的话题。

就国内目前的研究现状而言,以中国古代胡俗乐之鼎立与融合为核心主题的著作或文献尚不多见,而其中以乐器为主要视角来探析两乐间演变关系的则更为稀少。但涉及中国古代胡俗乐,或是整个胡俗乐发展背景等的著述却琳琅满目。著作方面,如岸边成雄的《唐代音乐史的研究》*[日]岸边成雄:《唐代音乐史的研究》,梁在平、黄志炯译,台湾:中华书局,1973年。《古代丝绸之路的音乐》*[日]岸边成雄:《古代丝绸之路的音乐》,北京:人民音乐出版社,1988年。、任半塘的《教坊记笺订》*任中敏笺订,喻意志、吴安宇校理:《教坊记笺订》,南京:凤凰出版社,2013年。等都是具有代表性的成果。而期刊文论、学位论文方面,如赵维平的《内教坊、梨园在唐代音乐中扮演的角色与历史作用》*赵维平:《内教坊、梨园在唐代音乐中扮演的角色与历史作用》,《星海音乐学院学报》2012年第1期。《宋教坊的形成、内容及与唐教坊的关系考》*赵维平:《宋教坊的形成、内容及与唐教坊的关系考》,《音乐艺术》2014年第2期。、秦序的《唐九、十部乐与二部伎之关系》*秦序:《唐九、十部乐与二部伎之关系》,《中央音乐学院学报》1993年第4期、郑祖襄的《〈唐会要〉“天宝十三载改诸乐名”史料分析》*郑祖襄:《〈唐会要〉“天宝十三载改诸乐名”史料分析》,《中央音乐学院学报》2008年第3期。等同样是此领域的重要著述。

本文欲将焦点对准中国古代俗乐与胡乐的鼎立与融合,试图以乐器的分属及编制为核心视角,结合乐舞名称、性质和音乐机构等,分析中国古代的胡、俗乐从并立走向融合的成因与过程。

一、胡乐、俗乐的并立——隋唐九、十部伎中的乐器

隋唐时期是中国古代俗乐与胡乐发展最为兴盛的高峰阶段,它们共同汇聚在宫廷音乐之中,形成空前的宴乐盛会。其时,俗乐和胡乐的演进及变化体现出清晰的自并立走向融合的趋势。

在隋唐期间成形的七、九与十部伎,是用于我国古代宫廷宴会中的俗乐,也即“燕乐”(“宴乐”)。这些乐部大都以地区及国别来命名,代表了大唐宴乐的主流,同时反映出当时中国文化高度的权威性,及其对周边国家的辐射力。

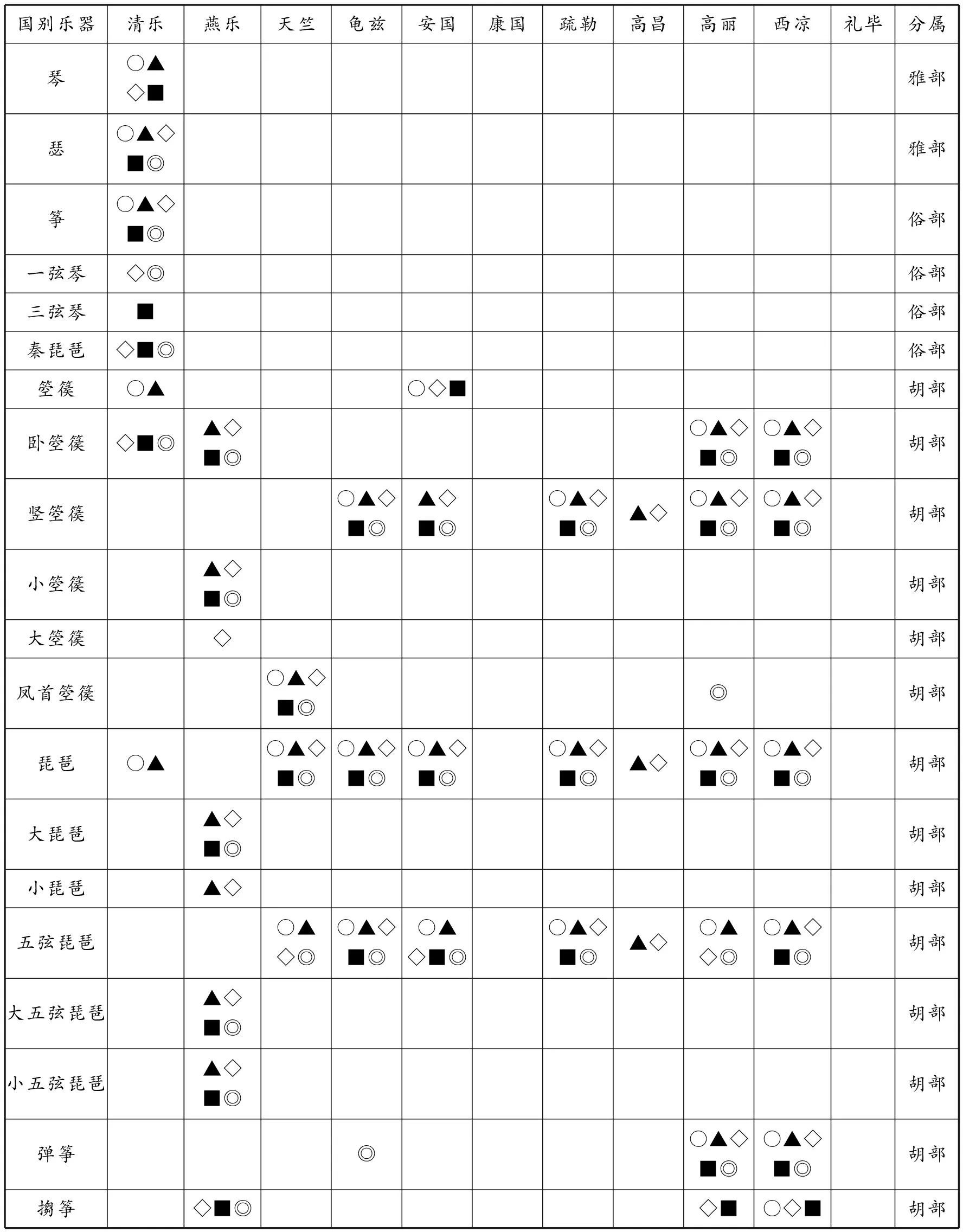

俗乐与胡乐的并立和发展,正清晰地体现于这七、九、十部伎当中,而在其乐部内所使用的乐器,以及这些乐器在隋唐不同阶段运用的变化,显然是胡、俗乐之并立及演变情形的有力证明。因此,笔者以乐部中出现的乐器为核心视角,将其根据表演形式分为旋律性击奏乐器、非旋律性击奏乐器、吹奏乐器及弹奏乐器四类*此分类法依据刘洋:《唐代宫廷乐器组合研究》,中国艺术研究院2008年博士论文,第12页。,考察其在《隋书》*[唐]魏征:《隋书》,北京:中华书局,1997年。《唐六典》*[唐]张说、张九龄等:《大唐六典》,北京:中华书局,1992年。《通典》*[唐]杜佑:《通典》,北京:中华书局,1988年。《旧唐书》*[后晋]赵莹,等:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年。《新唐书》*[宋]宋祁、欧阳修、范镇、吕夏卿等:《新唐书》,北京:中华书局,1975年。中的流变,归为以下四表,进而阐释胡、俗乐之并立情形(由于在可考的文献中,未能找到隋朝七部乐所使用的乐器,故笔者主要以九部伎和十部伎为例进行考察)。

需要说明的是,表格的分属一栏主要以陈旸《乐书》*[宋]陈旸:《乐书》,网络版:http://www.guoxuedashi.com/guji/3683n/。一百十五至一百五十卷的内容为参考标准。另外,在这五部典籍中所出现的绋、铃槃、鞞和小律这四件乐器,由于未能找到较为详尽的史料记载,所以暂未列入表格中。

表1 隋唐九、十部伎乐器在《隋书》《唐六典》《通典》《旧唐书》《新唐书》中的

表2 隋唐九、十部伎乐器在《隋书》《唐六典》《通典》《旧唐书》《新唐书》的

表3 隋唐九、十部伎乐器在《隋书》《唐六典》《通典》《旧唐书》《新唐书》的流变表(吹奏乐器)

表4 隋唐九、十部伎乐器在《隋书》《唐六典》《通典》《旧唐书》《新唐书》的流变表(弹奏乐器)

上述4个表格中所涉及到的乐器总共为71件,包含旋律性击奏乐器5件、非旋律性击奏乐器22件、吹奏乐器24件以及弹奏乐器20件。其中,旋律性击奏乐器包括雅部乐器3件与俗部乐器2件;非旋律性击奏乐器包括俗部乐器6件和胡部乐器16件;吹奏乐器包括雅部乐器9件、俗部乐器6件及胡部乐器9件;弹奏乐器则包括雅部乐器2件、俗部乐器4件与胡部乐器14件。

综合上述4表,共有雅部乐器14件,俗部乐器18件以及胡部乐器39件。从整体比例来看,胡部乐器占到总数的55%,远超雅部及俗部乐器,足见胡人音乐文化在当时的“入侵式”影响。同时,我们也可以看到,胡部乐器主要集中在非旋律性打击乐器与弹奏乐器当中,富有强烈、丰富的节奏感和色彩性。

《隋书》中所出现的九部伎乐器分别为:钟、磬、筑、击琴;节鼓、腰鼓、铜钹、答腊鼓、齐鼓、担鼓、铜鼓、都昙鼓、毛员鼓、鸡娄鼓、羯鼓、和鼓、正鼓;笙、箫、篪、笛、埙、长笛、贝、桃皮筚篥、筚篥、大筚篥、小筚篥、双筚篥、横笛;筝、琴、瑟、箜篌、卧箜篌、竖箜篌、凤首箜篌、琵琶、五弦、弹筝、搊筝。

其中,《清乐伎》以雅部及俗部乐器为主,仅有琵琶与箜篌两件胡部乐器。尽管如此,在代表本国俗乐之一伎中存在两件极具代表性的胡乐器,便足以看到胡乐地位的突出。《礼毕伎》同样以雅部乐器为主,但在太宗时期被去除。而以龟兹伎与清商伎相结合,代表胡俗乐交融的《西凉伎》,事实上也以胡部乐器为核心主体,但由于钟、磬、笙与箫这4件典型汉族乐器的存在,该伎才可谓是胡俗融合的范例。除此之外,其余六伎皆来自西域各地,每部都只有1—3件(最多不超过3件)雅部乐器或俗部乐器,其他均为胡部乐器。

在《唐六典》中,十部伎已经完整呈现——《燕乐伎》《高昌伎》加入,《礼毕伎》则被剔除。值得注意的是,新进的《燕乐伎》与《高昌伎》(尤其是前者)在乐器使用方面恰好体现出胡、汉并立的情形。

《唐六典》所载《燕乐伎》乐器分别为:玉磬、筑、方响;连鼓、鼗鼓、桴鼓、正铜钹、和铜钹、答腊鼓;大笙、小笙、大箫、小箫、吹叶、长笛、尺八、贝、大筚篥、小筚篥;卧箜篌、小箜篌、大琵琶、小琵琶、大五弦、小五弦。可以看到,该乐部包含雅部乐器6件、俗部乐器8件以及胡部乐器11件。虽说胡部乐器仍然占比最重,但从《燕乐伎》的乐器分布中,还是可以清楚地看到以胡为中心的雅、俗、胡乐器鼎立局势。同时,因由太宗收复高昌而被纳入十部伎之一的《高昌伎》,于《唐六典》所载的乐器为:腰鼓、鸡娄鼓;笙、箫、铜角、筚篥、横笛;竖箜篌、琵琶、五弦,包括雅部乐器2件、俗部乐器2件及胡部乐器6件,亦显现出并立态势。

从《隋书》到《唐六典》,最值得关注并体现出变化共性的两件乐器是横笛与铜钹,两者皆属胡部乐器。《唐六典》中,于《天竺伎》《高丽伎》《龟兹伎》《安国伎》和《疏勒伎》所记录的乐器,较《隋书》都去除了笛,并代之以横笛。也即,它们都去掉1件雅部乐器,并将其替换为1件胡部乐器。而在《隋书》的《西凉伎》《天竺伎》《龟兹伎》《安国伎》《康国伎》中所记录的“铜钹一”,到了《唐六典》都增至“铜钹二”。不难发现,大多西域乐部的乐器分属都具有走向专一化的趋势,尤其是《天竺伎》,自《唐六典》开始就已全部使用胡部乐器。

从《唐六典》至《通典》间的《十部伎》乐器变化,亦能从细节处窥探音乐形势。《通典》所载《燕乐伎》乐器为:玉磬、筑、大方响;连鼓、桴鼓、鞉鼓、正铜钹、和铜钹、答腊鼓;大笙、小笙、大箫、小箫、吹叶、长笛、尺八、短笛、大筚篥、小筚篥;卧箜篌、小箜篌、大箜篌、大琵琶、小琵琶、大五弦琵琶、小五弦琵琶、搊筝。此处包含雅部乐器6件、俗部乐器8件以及胡部乐器13件,与《唐六典》所载之区别主要在于加入了搊筝、大箜篌、短笛、大五弦琵琶以及小五弦琵琶。可见,《通典》中的《燕乐伎》乐器依然反映出鲜明的胡、汉对立局面,但从整体来看,只有胡部乐器的总数有所上升。

此外,《通典》所载西域部伎较《唐六典》亦大都有了胡部乐器的增加。例如,《高丽伎》中增加了搊筝、义觜笛、大筚篥;《天竺伎》里加入了筚篥、羯鼓;《高昌伎》中加进了答腊鼓、羯鼓,等等。

而《清乐伎》在《通典》中所记录的乐器,却较先前“汉化”(也可谓“俗化”)了。《通典》载《清乐伎》乐器分别为:钟、磬、筑;节鼓;笙、箫、篪、笛、吹叶;一弦琴、秦琵琶、琴、瑟、筝、卧箜篌,包括雅部乐器9件、俗部乐器5件及胡部乐器1件。《清乐伎》乐器在《隋书》《唐六典》的记录中都只含有2件胡部乐器,即琵琶和箜篌。而至《通典》,《清乐伎》以卧箜篌代替箜篌,以秦琵琶代替琵琶,纯胡部乐器被减至1件,俗乐一伎中的“胡乐性”降到最低。

在《旧唐书》与《新唐书》中,《天竺伎》《龟兹伎》《安国伎》《康国伎》《疏勒伎》《高昌伎》《高丽伎》和《西凉伎》的乐器记载基本没有非常突出的变化。相对而言,引起笔者关注的是《旧唐书》中《燕乐伎》以及《新唐书》中《清乐伎》的乐器变化。

《旧唐书》所载《燕乐伎》乐器为:玉磬、大方响;连鼓、桴鼓、鞉鼓、正铜钹、和铜钹、揩鼓(即答腊鼓);大笙、小笙、大箫、长笛、短笛、大筚篥、小筚篥;卧箜篌、小箜篌、大琵琶、大五弦琵琶、小五弦琵琶、搊筝,包含雅部乐器5件、俗部乐器5件和胡部乐器11件。较之《通典》,《燕乐伎》的乐队编制都略为缩小,胡部乐器的影响稍有减弱,但整个胡、汉并立的局面仍一览无遗。

《新唐书》所载《清乐伎》乐器为:编钟、编磬、筑、击琴、方响;节鼓;笙、箫、笛、吹叶、跋膝;一弦琴、秦琵琶、瑟、卧箜篌,即包括雅部乐器8件、俗部乐器7件和胡部乐器1件。可以看到,与《通典》《旧唐书》相比,《清乐伎》的俗部乐器明显增多,雅部乐器则略有减少。

通过对隋唐九、十部伎在《隋书》《唐六典》《通典》《旧唐书》《新唐书》成书先后中乐器的历史流变考察,大致可以得出以下几点结论:

第一,《燕乐伎》与《西凉伎》中的乐器最能够体现雅、俗、胡之鼎立形势。事实上,无论从乐器种类还是乐器数量分布来看,《燕乐伎》都比《西凉伎》更反映出三者鼎立的局面。很重要的一点在于,《西凉伎》所用俗部乐器在上述五部典籍的记录中,基本都只有“腰鼓”一件,其余均为雅部与胡部乐器,且以胡部乐器为最盛。故而在笔者看来,《燕乐伎》相比《西凉伎》更能突出胡、俗并立的特点。

第二,《十部伎》中具有鲜明国家特色的乐部,也即《清乐伎》《天竺伎》《龟兹伎》《安国伎》《康国伎》《疏勒伎》《高昌伎》与《高丽伎》,其乐器变化都呈现出一种向着自身风格“专一化”的态势。也就是说,中国的乐部更加“汉化”,而西域的乐部更加“胡化”。典型的范例就是俗乐伎中的《清乐伎》,其所用乐器中,胡部乐器慢慢减少,俗部乐器则逐渐加进新的品种。同样,西域乐伎也常常表现出一致的变动,如《天竺伎》《龟兹伎》《安国伎》等就是如此。

第三,胡部乐器的大面积渗透及影响始终贯穿《十部伎》的发展。除《清乐伎》以外,《十部伎》的其余九部伎,几乎每一部都以胡部乐器为主体,且胡部乐器往往超过乐部乐队编制的一半。同时,即便是代表了俗乐的《清乐伎》,都没有完全摒弃胡部乐器的存在,直至《新唐书》还保留了一件卧箜篌(关于卧箜篌这一乐器暂存争议,但在此笔者认为该乐器为传来的胡乐器)。

所以,从隋唐整个九、十部伎内的乐器流变中,能够很清晰地看到雅部、俗部与胡部乐器的鼎立,进而反映出胡、俗乐的并立局面。当然,即使从不同乐部的命名里,就能感受到俗乐与胡乐的对立,但从乐器视角进入,亦能自更细节处观察到该种形势。

二、坐、立部伎的曲名及乐器编制

成熟并盛行于初唐的十部伎,在代表了我国古代文化高度的自信及权威的同时,亦鲜明反映出雅、俗、胡(尤其是胡、俗)之鼎立局面。然而,以十部伎为核心所体现出的并立态势,却在唐朝中叶发生了改变:

唐代宫廷音乐,于唐朝中叶,达于顶点。当时情形,一言蔽之,即胡俗两乐之融合。乐制方面,成立二部伎与太常四部乐,并设置教坊与梨园。*[日]岸边成雄:《唐代音乐史的研究》,梁在平、黄志炯译,台湾中华书局,1973年,第36页。

足见,此时新兴的宫廷乐舞坐、立二部伎,以及新设的教坊等,皆令十部伎的上演机会减少,光彩渐次消退。而原先处于并立的俗乐与胡乐,便随之走上交融之道。

在这一部分当中,笔者仍将以乐器为主线,同时结合对各乐种、音乐机构性质和曲名等的探究,进而论述胡、俗乐何以自并立趋于融合。

坐、立部伎为大唐宫廷歌舞乐,其内容、表演形式、乐队编制、规模大小等都有所不同。坐部伎的歌舞较庄重、典雅,包括《燕乐》(含《景云乐》《庆善乐》《破阵乐》《承天乐》)、《长寿乐》《天授乐》《鸟歌万岁乐》《龙池乐》与《破阵乐》,共六部;而立部伎相较之下更为宏大、壮丽,包括《安乐》《太平乐》《破阵乐》《庆善乐》《大定乐》《上元乐》《圣寿乐》及《光圣乐》,共八部。

九部伎与十部伎自唐朝中叶武后、中宗开始渐告衰退,失却上演机会。按中唐玄宗时期,唐初新形式之宴飨音乐渐次盛行,立坐二部伎制度完成……十部伎在二部伎、教坊、梨园三种制度成立以后,尽失光芒。*[日]岸边成雄:《唐代音乐史的研究》,梁在平、黄志炯译,台湾中华书局,1973年,第488页。

可见,在玄宗时期,二部伎的地位已然超出十部伎。

不过,在具体探析胡、俗融合如何体现于二部伎之前,必须先将其与十部伎的关系进行梳理。事实上,诸多较为重要、关于唐代的史料中(如《通典》《旧唐书》等),对坐立二部伎之产生、具体性质的记录都略有模糊。例如,《通典》对二部伎的产生记为:“至贞观十六年十一月,宴百寮,奏十部。先是,伐高昌,收其乐,付太常。至是增为十部伎,其后分为立坐二部。”这样的记述其实具有很明确的导向性,即:二部伎直接承于十部伎,完全以十部伎为基础而形成。也因此,学界便对上述两者的关系产生了不同意见,基本归为两类:一种认为二部伎是九、十部伎的改变和替代,另一种则否认这样的关系*两种观点取自秦序:《唐九、十部乐与二部伎之关系》,《中央音乐学院学报》1993年第4期,第52页。。

秦序在《唐九、十部乐与二部伎之关系》*秦序:《唐九、十部乐与二部伎之关系》,《中央音乐学院学报》1993年第4期。中,较详细地阐释了十部伎与二部伎的区别。作者以《太乐令壁记》中的《玉海》卷为例,表明二部伎属于“正乐”(雅正之乐),而十部伎除清乐、西凉乐以及同二部伎重叠的燕乐外,均属“四夷乐”,两者首先在性质上就有所不同。接着,作者又从两者的内容、表演形式等方面,进一步阐明它们之间平行和并列的关系。而这,也是笔者比较赞同的观点。

其实,光从十部伎和二部伎的曲名上来看,就已经能够发现它们各不相同且十分清晰的倾向性:十部伎中除本国的俗乐二伎及西凉伎以外,其余六伎皆以各自的国名命名,鲜明地映照出胡、俗的并立;但反观坐立部伎的曲名及内容,几乎都是以歌颂帝王功德为核心,显示出对大唐、对“汉”的极力强调。不过,不可否认的是,二部伎在一定程度上具有对十部伎的继承(或者说保留),这一点,从燕乐部可以看出。

故而,首先在曲名上,我们就能够略微窥见胡、俗融合的影子,更确切地说,是胡融进俗的影子——二部伎乐部名称不同于十部伎以国别命名,而是以汉族帝王功绩为主题进行命名;但二部伎中,坐部伎依旧保留了同时具胡、俗特征的燕乐,并在乐队编制中使用胡乐器。

在可考文献中,对于二部伎乐器编制的记录都未详尽,基本只有一些概括性的记述,且二部伎乐器在各典籍(《通典》《旧唐书》《唐会要》《新唐书》)中的描述亦不具有明显、关键性的差异。故笔者选择以《通典》为标准,对其所载坐立部伎乐器部分内容进行分析。

《通典》卷一四六“坐立部伎”载:

自安乐以后,皆雷大鼓,杂以龟兹乐,声振百里,并立奏之。其大定乐加金钲,唯庆善乐独用西凉乐,最为闲雅。旧破阵、上元、庆善三舞,皆易其衣冠,合之钟磬,以飨郊庙。……自长寿乐以下,皆用龟兹乐,舞人皆着靴,唯龙池乐备用雅乐,而无钟磬,舞人蹑履。

上述记载中,最先引起笔者关注的是两件明确、单独提出的乐器(且未曾在九、十部伎中出现):立部伎中的大鼓和金钲。

大鼓,即“形制较大之鼓,用木或金属做鼓框,蒙皮,以槌打击发声。”*“大部,大,[丑299]”条目,《辞源》(第三版),上海:商务印书馆,2015年,第923页。在北宋陈旸的《乐书》中,将大鼓分于八音革之属下,并将其归为俗部乐器。

而金钲这件乐器,则未有一个绝对明晰的定性。经过考察,对该乐器的描述基本可总结为以下三种。其一,为“金属乐器,军中用代号令。”*“金部,金,[戌008]”条目,《辞源》(第三版),上海:商务印书馆,2015年,第4156页。其二,即“锣。形如铜盘,边穿孔,缀于木框,框左右施铜环,系绳悬项以击之。”*“金部,五画,[戌030]”条目,《辞源》(第三版),上海:商务印书馆,2015年,第4178页。其三,为刘洋在其《唐代宫廷乐器组合研究》中亦对金钲这一乐器所作较详细的探寻和论述。笔者在《通典》卷一四四“八音·金”的条目中看到:“镯,钲也。形如小钟,军行鸣之,以为鼓节。周礼‘以金镯节鼓’。近代有如大铜叠,悬而击之以节鼓,呼曰钲。”由此得出“金钲”是形制较小的钟,又称“镯”,唐时如“大铜叠”,用以击奏配节乐*刘洋:《唐代宫廷乐器组合研究》,中国艺术研究院2008年博士论文,第62页。。但无论如何,金钲毋庸置疑是一件充满军中色彩的金属制打击乐器,自当为军乐器之属。而陈旸在《乐书》中,将钲类乐器都归于俗部。

自安乐以后,皆雷大鼓,杂以龟兹乐……其大定乐加金钲,唯庆善乐独用西凉乐,最为闲雅。

也就是说,除《庆善乐》之外,《安乐》《太平乐》《破阵乐》《大定乐》《上元乐》《圣寿乐》及《光圣乐》的乐队编制都是大鼓加之诸龟兹乐器的形式。在乐舞的内容上,大鼓和金钲的加入在很大程度上显现出与之较高的契合度——八部立部伎基本都以对帝王的歌功颂德为核心,如描绘秦王李世民破叛将刘武周的《破阵乐》、象征着高宗平辽东而边隅大定的《大定乐》等等,故增加富于军乐色彩的两件乐器无疑是十分符合主题的。在乐器的配置上,大鼓和金钲皆为俗部的打击乐器,作为为数不多的新进乐器,此二者的加入其实体现了宫廷对俗乐的重视。

那么,除了单独提出的金钲和大鼓以外,其余有关二部伎乐器的内容则包括“杂以龟兹乐”“独用西凉乐”“合之钟磬”以及“而无钟磬”。

所谓“杂以龟兹乐”,可被理解为以下两种含义:一种是指用带有龟兹风格的音乐(旋律、音调或乐调体系)与二部伎杂奏,另一种是指用龟兹乐器与二部伎合奏*两种意义来源参见刘洋:《唐代宫廷乐器组合研究》,中国艺术研究院2008年博士论文,第61页。。但在这里,笔者认为还存在一种可能性,即以十部伎当中《龟兹伎》所用乐器与坐立二部伎合奏。

《通典》所载《龟兹伎》乐器为:腰鼓、铜钹、答腊鼓、毛员鼓、鸡娄鼓、羯鼓;笙、箫、贝、筚篥、横笛;竖箜篌、琵琶、五弦琵琶,包括雅部乐器2件、俗部乐器1件和胡部乐器11件。若“杂以龟兹乐”中的“龟兹乐”所指为龟兹乐器的话,那这无疑体现出二部伎在以俗部乐器为主的基础上,加进些许胡部乐器的情形。实际上,上述三种可能性,无论是关乎音乐风格、乐调还是所用乐器,都在一定程度上呈现出胡、俗逐渐相融之局面。

如此一来,“独用西凉乐”应亦可作类似解读,或指《庆善乐》主要运用了西凉乐的音乐风格,亦或指《庆善乐》的乐队编制包含了《西凉伎》所用乐器。《通典》所载《西凉伎》乐器为:钟、磬;腰鼓、铜钹、齐鼓、担鼓;笙、箫、贝、长笛、大筚篥、小筚篥、横笛;卧箜篌、竖箜篌、琵琶、五弦琵琶、弹筝、搊筝,包括雅部乐器4件、俗部乐器2件和胡部乐器13件。或许,正是因为钟、磬两件雅部乐器的存在以及以管弦为主要编制的因素,才使得《庆善乐》“最为闲雅”。而“合之钟磬”与“而无钟磬”则是对雅部乐器及雅乐性的描述,表现出不同乐舞的风格倾向。

因此,通过对坐立二部伎相关乐器的考察,可以看到:

当坐、立部伎产生后,十部伎的光芒日渐黯淡。首先,从两者的曲名就能够看出当时明显以强调大唐、突出“汉”为核心的政治倾向,二部伎不再如十部伎一般以各国家名称来命名,而是代之以歌颂帝王英雄事迹为核心来命名。但与此同时,二部伎又较完整地保留、纳入了兼具胡、俗特征的《燕乐》,并在乐队方面适当加进《西凉伎》(胡、俗交融之伎)、《龟兹伎》所用乐器*此处的前提为上文提到的,“杂以龟兹乐”即指是以《龟兹伎》乐器杂奏的这种可能性。——包括坐部伎中的《天授乐》《鸟歌万岁乐》《龙池乐》《破阵乐》四部,和立部伎中的《太平乐》《破阵乐》《庆善乐》《大定乐》《上元乐》《圣寿乐》《光圣乐》七部,其中,除《庆善乐》运用了《西凉伎》乐器之外,其余都多少加入了《龟兹伎》所用乐器。而此种种现象都突显出了一个极为鲜明的趋势,即胡、俗乐已逐渐开始自并立走向融合。

三、太常四部乐中的乐器

除二部伎之外,太常四部乐同样是运用于大唐宫廷的一种音乐制度。作为唐代重要的宫廷乐制之一,“太常四部乐”一词最早出现于南宋王应麟《玉海》卷一零五中:

玄宗先天元年八月乙酉,吐蕃遣使朝贺,帝宴之于武德殿,设太常四部乐于庭。

亦即,在先天元年(712)之际,玄宗为宴请吐蕃使者,因而设立了太常四部乐,是为其最初的产生缘由。然而,关于太常四部乐的具体性质,及其所谓的“四部乐”为哪四部,皆因缺乏明确的史料记载而一直存在争议,岸边成雄、王小盾、刘洋等学者都曾针对这些方面进行过探究和讨论。

在太常四部乐的性质方面,笔者比较赞同刘洋的观点,即“太常四部乐不仅具有一定乐器分类的意义,还具有音乐表现的功能。换言之,太常四部乐不仅为四种乐器类别,亦是以这四部类为基础而形成的四种不同风格、类别的乐队组合形式。”*刘洋:《唐代太常四部乐考》,《中国音乐学》2010年第2期,第78页。而对于太常四部乐究竟为哪四部,以及这些乐部中运用了何种乐器,笔者将以岸边成雄《唐代音乐史的研究》第三章第一节中“太常四部乐之成立”*[日]岸边成雄:《唐代音乐史的研究》,梁在平、黄志炯译,台湾:中华书局,1973年,第43页。的论述为基础,加以阐释分析。

太常四部乐包括龟兹部、胡部、大鼓部以及鼓笛部,而此四乐部所使用的乐器分别为:

龟兹部:羯鼓、揩鼓、腰鼓、鸡娄鼓;笛、筚篥、箫;方响、拍板、铜钹;

胡部:筝、箜篌、五弦、琵琶;笙、笛、筚篥;方响、拍板、铜钹;

大鼓部:大鼓(多数);

鼓笛部:笛、杖鼓(腰鼓)、拍板;

首先,仅从四个乐部名称来看,就能窥见这一历史阶段中胡、俗乐的基本关系:龟兹部、胡部很显然具有突出的胡乐色彩,而大鼓部和鼓笛部则呈现出鲜明的俗乐倾向,胡乐部与俗乐部各占到整体中的一半,胡、俗二者之地位可谓势均力敌。

其次,细观各个乐部中的乐器运用,更是能够看到当时整体音乐局势的演变趋势。根据上述所列太常四部乐乐器,可以看到:龟兹部包括雅部乐器2件、俗部乐器3件及胡部乐器5件;胡部包括雅部乐器2件、俗部乐器3件与胡部乐器5件;大鼓部以大鼓等俗部乐器为主;鼓笛部包含雅部乐器1件和俗部乐器2件。

无论是与唐初之十部伎还是玄宗时期的坐立二部伎相比,在太常四部乐所用的乐器当中,雅部、俗部及胡部乐器的使用数量都不再如先前那般相差悬殊(如十部伎中《西凉伎》包含雅部乐器4件、俗部乐器2件、胡部乐器13件),其各自分别使用数量的差距正在慢慢缩小。

与此同时,非常值得关注的是方响在四部乐中的运用。依据笔者在前文中整理的十部伎乐器之旋律性击奏乐器(表1),可以清楚地看到,在所考范围内,俗部乐器方响仅会在具有俗乐风格的乐部(《清乐伎》《燕乐伎》与《西凉伎》)中使用,而未在西域六伎的乐队配置中出现。并且,在已有的文献记载内,也未曾在二部伎的乐器编制里看到方响在胡乐部中的应用。但是,在太常四部乐中,方响却首次出现在了拥有明确胡乐性质的龟兹部和胡部的编制里,实为胡、俗乐于乐器方面的交融标志。

故而,从太常四部乐的乐队编配当中,胡乐与俗乐的融合已然趋于明朗。其中,尤以俗部乐器方响在龟兹部、胡部内的出现为重要依据之一。

四、教坊、梨园、太乐署中的曲名

如果说坐立二部伎与太常四部乐的产生及设立,在各方面呈现出胡、俗乐自并立走向融合的鲜明趋势,那么教坊与梨园的设置、活跃则映照出胡俗两乐的交融盛况。

教坊,作为唐代最重要的音乐机构之一,其所掌乐舞、乐曲的曲名亦在很大程度上反映出俗乐与胡乐的交汇。

唐宫廷音乐的体裁、乐种、乐人、组织机构都向着一个时代的巅峰发展。特别是胡俗乐达到了从未有过的兴盛时期……玄宗开元二年(714)又设置了内教坊和左右教坊,将从雅乐与宫廷燕乐中分离出的胡俗乐置于教坊。*赵维平:《内教坊、梨园在唐代音乐中扮演的角色与历史作用》,《星海音乐学院学报》2012年第1期,第74页。

事实上,单是教坊这一机构的出现,就已很明晰地显现出了胡俗乐的发展状况——正因两者迎来了前所未有的交融盛期,故设立教坊,专门管理既非雅乐,又不等同于燕乐的胡俗乐。

依据崔令钦成书于宝应元年(762)的《教坊记》,可以看到作者所记录的278首教坊曲子,这些曲目集合了唐代器乐、歌舞、百戏等的精华,是大唐音乐文化达至顶峰的象征。而任半塘在《教坊记笺订》*任中敏笺订,喻意志、吴安宇校理:《教坊记笺订》,南京:凤凰出版社,2013年。中对教坊曲目的性质、源流等依次作出考证,经考察,作者判定在教坊曲目中确定为清乐的曲目共80首(包括曲名69首、大曲11首),确定为胡乐的曲目共35首(包括曲名21首、大曲14首)。

不难发现,至少在已经明确的范围内,俗乐曲目的总数远超于胡乐。但这并不是说此时俗乐已将近取代胡乐,而是更多地呈现出俗、胡相融的格局。就拿先前太乐署所改供奉曲名与教坊曲目进行比较,能够看到,二者在曲名上直接重合的有《感皇恩》和《濮阳女》。其中,于太乐署供奉曲中改名自《苏莫遮》的《感皇恩》,在《教坊记笺订》中被划入清乐范围内,这在一定程度上即为胡乐融进俗乐的典型范例。而这样的情况必然不会只有寥寥几例,若要具体到更多的曲目中,则需更加深入、广泛的探析。

而梨园,作为在盛唐时期与教坊一同活跃于宫廷的音乐机构,其所演乐舞亦能在各方面体现出多乐融合的态势。

根据左汉林在《唐代梨园法曲性质考论》一文中所整理的“唐梨园法曲情况表”*左汉林:《唐代梨园法曲性质考论》,《中央音乐学院学报》2007年第3期,第52页。,笔者借鉴该表部分内容,并加入个人的考察和理解,将梨园法曲以乐名为核心视角梳理为下表:

表5 唐代梨园法曲乐名及其与太乐署、教坊的比照

从表格中可以看到,唐代梨园中的法曲,事实上都或多或少具有一种多乐交融的特征。尽管在大概念下,这些乐舞都被归为法曲,但它们各自又往往具有清乐、俗乐、胡乐、道曲等多种性质及倾向,想必这也是一直以来学界无法对“法曲”判以一个明确定义的原因。

教坊、梨园的兴盛,让俗乐与胡乐迎来相融之高峰时期,而标志着胡、俗乐在真正意义上走向融合的,无疑是载录自《唐会要》中的“天宝十三载七月十日。太乐署供奉曲名。及改诸乐名”这一事件。“《唐会要》‘天宝十三年太乐署供奉曲及改诸乐名’的记载所反映的音乐史实,虽然是这一年中某一天的记录,却是唐代开国以来150多年音乐历史发展的结果。”*郑祖襄:《〈唐会要〉“天宝十三载改诸乐名”史料分析》,《中央音乐学院学报》2008年第3期,第12页。的确,正如郑祖襄所言,胡乐自传入后经由一系列的变迁与演进,从最初与雅、俗乐相互对立,至逐渐在乐器、乐舞、音乐形式等方面潜移默化地与雅乐和俗乐互相影响,最终在天宝十三年(754)迎来了它最终的归宿——与俗乐融合。

《唐会要》所载“改诸乐名”的太乐署供奉曲名共有59首,涉及宫调11个,笔者将其归纳整理为下表:

表6 《唐会要》载太乐署所改供奉曲名

从上表中,可以很清晰地看到,所有“被改名”的乐曲皆为外来乐,其原先的曲名都具有极为鲜明的胡乐色彩,如《龟兹佛曲》《舍佛儿胡歌》《苏莫遮》等等。而经改名后,这些曲名则对应变为了《金华洞真》《钦明引》《感皇恩》等,全然成为了色彩浓郁的汉文化名称。

毫无疑问,天宝十三年改诸乐名的这一举措,是胡、俗乐真正融合的标志,也是胡乐自传入以后所行发展道路的终点。

可以肯定的是,无论是太乐署、教坊,还是梨园中的曲名,胡、俗交融的情形都是明确存在的。以“天宝十三载改诸乐名”为真正标志,俗乐与胡乐的融合在曲名、音乐机构等各个方面都极尽展现。

结 语

在汉朝以前,古代中国的音乐舞台一直被雅、俗两乐占据,且具有极为复杂的发展历程。但随着汉代张骞的西征及丝绸之路的开通,胡乐开始大量地传入中国,与中国固有的雅乐和俗乐共同经历了一系列纷繁交错的演变。其中,尤以胡、俗乐的并立与融合最为突出。

笔者原是以乐器为核心视角,试图对中国古代胡、俗乐何以自并立走向融合进行分析与阐释,但后期的一系列探究及考察,都显示出胡俗两乐的融合脉络不仅能够从乐器上得到反映,其在曲名、音乐机构等方面同样拥有极具说服力的映照。

因此,笔者最终将中国古代胡、俗乐之交融脉络分为三个阶段,分别为:

第一阶段:以隋唐九、十部伎为代表,胡、俗乐于唐初的音乐舞台上各自绽放,独具特色,相互并立。

第二阶段:以坐立二部伎、太常四部乐为代表,方响在胡乐部中的出现为重要依据,胡、俗乐开始在曲名和乐队编制上出现融合迹象,并逐步呈现明晰的交融趋势。

第三阶段:以教坊及梨园之设立为代表,以“天宝十三年改诸乐名”为标志,胡乐融入俗乐,胡、俗乐在真正意义上实现交融,并迎来前所未有的盛况。

从乐器切入,并以音乐机构、曲名相呼应,隋唐胡、俗乐的演变过程以其独有的姿态展现在人们眼前。这些错综复杂而又繁盛多彩的发展历程,事实上代表了胡乐自进入中国后历经种种变化所迎来的最终归宿,以及整个唐代音乐历史的演进结果——胡乐融入俗乐,胡、俗走向融合。