明代前期里甲赋役制度下的徽州社会*

——祁门县文书《百户三代总图》考析

2018-01-19黄忠鑫

黄 忠 鑫

明初里甲制度与黄册登记相配合,具备户籍管理和赋役征派的功能。里甲黄册的编排,以“丁粮多寡”为依据,确立起一种等级性的秩序。地方政府对个体家庭(户)进行直接控制*刘志伟:《在国家与社会之间——明清广东地区里甲赋役体制与乡村社会》,北京:中国人民大学出版社,2010年,第51页。。以往关于里甲户籍登记情况的研究,主要依据正史、实录和政书的一般性记载,以及族谱、文集回溯式的描述*江士杰:《里甲制度考略》,上海:商务印书馆,1944年;前田司:《里甲制成立の過程にっいて》,收入早稻田大学文学部东洋史研究室编:《中国前近代史研究》,东京:雄山閣,1980年;刘伟:《明代里甲制度初探》,《华中师范学院学报》1982年第3期;李晓路:《明代里甲制研究》,《华东师范大学学报》1983年第1期;山根幸夫:《明代徭役制度研究》,东京:同朋舍,1986年;夏维中:《洪武初期江南农村基层组织的演进》,《江苏社会科学》2005年第6期,《洪武中后期江南里甲制度的调整》,《江海学刊》2006年第1期;栾成显:《明代里甲编制原则与图保划分》,《史学集刊》1997年第4期。。迄今为止,最接近里甲黄册推行初期的文书原件几乎都来自于祁门县,除了数量极为有限的户帖之外,就是永乐至宣德间的李务本户黄册抄底。这些文书都集中在该县的十西都。此外,笔者还发现这一地区尚存有《百户三代总图》,也应是明代前期里甲制度推行的重要文书。

一、关于《百户三代总图》

《百户三代总图》(以下简称《总图》)系安徽师范大学图书馆藏徽州文书善本*周向华编:《安徽师范大学馆藏徽州文书》附录《安徽师范大学馆藏徽州文书总目》,合肥:安徽人民出版社,2009年,第281页。。由于种种原因,该文书的地域归属未能确定,致使其长期未被学界所重视与利用*管见所及,在2013年11月的“明清契约文书与历史研究”国际学术研讨会上,江苏社会科学院王裕明先生提交《真伪之间:明代〈十甲百户三代总图〉质疑》一文,对此文书的真伪和若干细节提出讨论。。本文试图通过确定该文书的所在地域、辨析其文本内容与性质,进而展示其重要的史料价值。

《总图》共二纸,周长均为52×49.5厘米,中部折叠处有较大破损。第一页页眉上书“百户三代总图”字样。两页文书皆用红线分为10列、7行的表格,共计140格。第一页页眉还标有“一甲”至“十甲”,“一甲”边上还书有“谢得廷”的名字。每页每列下各有7行,每栏代表1户。表格中每一栏都记载了各户户名的情况,包括更替年代与姓名,其中特殊情况有标注说明。仔细观察第一纸下端和第二纸上首,可以发现两纸的五甲和七甲部分是可以重合的,尤其是七甲,洪武廿四年的“谢积祖”户缺少“祖”字,而第二纸七甲上首处即为“祖”字下端。这就说明了当时第二纸是粘贴在第一纸之下的。第二纸下端“黄得受”户的书写样式又表明其为第二纸终端,该纸的红线表格也没有继续延伸。可见,这两纸是完整的整体,第二纸之后应无更多记录。《总图》的总户数应当就是140户。

就内容而言,文书所载各户的更替年代大体固定:皆为洪武四年(1371)、洪武十四年(1381)、洪武廿四年(1391)、永乐元年(1403)、永乐十年(1412)、永乐廿年(1422)、宣德七年(1432)、正统七年(1442)、景泰三年(1452)和天顺六年(1462)十个年份。第一纸第一甲第一户“谢得廷”户下有立户说明:洪武四年谢显祖关领民由。此后几户或户名下标注“民由”,或直接省略。这里的“民由”便是洪武三年创立并开始推广的户帖制度。洪武十四年向全国实施黄册登记和里甲编排,十年一轮。除“靖难之役”特殊情况以外,恰好正是这九个年份*即便没有发生户名更替情况,《总图》也会将每个年份下的户名一一开列,个别情况下有所省略。如,第一纸六甲“江云”户下,宣德七年至景泰三年户名皆为“江得”,文书将三个年份合记为一处。凡是洪武四年之后立户的,往往会有小字说明立户缘由,但有的户未必如此。如,第一纸二甲“盛福”户下,最早的户名是洪武廿四年的“盛祖”,不过,该户又列出洪武四年和洪武十四年,年份之下没有填写户名。这里存在两种可能:一是“盛祖”于洪武四年立户,由于文书省略,仅在洪武廿四年下标注;二是洪武廿四年“盛祖”得以立户或从带管畸零户正式编为里甲正户。这种情况在文书中出现多处,由于《总图》表述形态的简略,这里只好存疑。。可见《总图》是与明代户籍制度关系极为密切的一种文书。由此,我们可以尝试推断该文书的性质。

明代黄册制度有“编次格眼”“里甲格眼”之说。栾成显的解释是根据丁产情况确定各个人户在里甲差役中的身份,预先编定正管一百一十户的轮充年份和顺序,在黄册之上一一写明*栾成显:《明代黄册研究(增订本)》,北京:中国社会科学出版社,2007年,第29、182,95,209页。。李新峰则在讨论明初里甲轮役方式中,指出南方地区多流行“穿甲”(每甲按丁粮次序依次出一户)的方式*李新峰:《论明初的里甲轮役方式》,(台北)《明代研究》第14期,2010年,第31页。。这些研究都说明了“编次格眼”是一门极为精细、严密的文本制作。《天启元年祁门一都三图叶惟盛等立攒造黄册合同文约》提及黄册修成之后,应当给每个排年颁发的文件情况:

其册完之日,书算手每排发与百眼图一张,实征册一本,及各甲甲[册]草底一本,俱不许少。*栾成显:《明代黄册研究(增订本)》,北京:中国社会科学出版社,2007年,第29、182,95,209页。

这三样文书中,实征册比较明确,栾成显的辨析已经非常详实,而甲册草底似应属于黄册草册范畴,皆不赘述*栾成显:《明代黄册研究(增订本)》,北京:中国社会科学出版社,2007年,第29、182,95,209页。。唯所谓的“百眼图”不易理解。黄册里甲制度强调的是以110户编为一里(图),以保证里甲制下等级性、轮流亲身赴役的基本运作。顾名思义,“百眼图”或许是将110户的简要情况以一览表的形式展现出来,便于里甲长按图索骥,明确各甲户所处位置。尽管各地编造黄册的事体有所差别,但这份合同恰恰反映的也是明代祁门县的情况。而《总图》在张数(两纸粘为一份)、形式和内容上,都符合“百眼图”的要求。至于《总图》何以有两页、共140户,下文将进一步讨论。

又据万历年间休宁县的《茗洲吴氏家记》关于弘治五年(1492)攒造黄册的记录:“兵部奏行,勘合天下,查造军民,洪武十四年起弘治五年止,十二眼册,各乡查理,难以造报。”*转引自[韩]权仁溶:《从〈茗洲吴氏家记〉看明中期徽州的里甲制》,《江南社会历史评论》第1辑,北京:商务印书馆,2009年,第199页。所谓的“十二眼册”是指洪武朝至弘治朝共计十二次的黄册造报,这里“眼”与前述“百眼图”的涵义是有所差别的。但是这条记录却提醒我们,明代曾有定期整理历次军民黄册户籍信息的惯例。《总图》在标注各户位置的同时,还注重历次黄册编审户名演变的编制格式,这与“十二眼册”也有一定的关联。

因此,《总图》是反映明代里甲具体编排信息的重要文书,大致属于“百眼图”一类范畴。至于《总图》的地域归属,主要通过两个渠道进行考辨。

其一,根据文书所列户名与现有研究成果及所披露史料对照。韦庆远先生《明代黄册制度》一书所介绍的“洪武户帖”实物,便是洪武四年祁门十西都谢允宪户户帖*韦庆远:《明代黄册制度》,北京:中华书局,1961年,第18页。又见《洪武四年户帖》,《历史档案》1983年第2期,封2。。而本文书第一页所载二甲“谢文彬”户下即有“谢允宪民(由)”字样。该户名只使用了两个年度,即洪武四年与十四年,随后即更替为“谢允安”。至于栾成显先生根据祁门十西都谢氏文书考辨的谢能静户*栾成显:《明初地主积累兼并土地途径初探——以谢能静户为例》,《中国史研究》1990年第3期。,也在第一纸十甲“谢文显”户下,从永乐十年一直使用至景泰三年。户名的使用年代也与相关文书极为吻合。可见,第一纸所载户名皆属于祁门十西都里甲。

其二,根据特殊户名进行考察。第二纸载有一个僧户,即八甲的“松山庵”户。该户名没有更替,始终如一。显然,这是以寺院名义登记的户名,主要用于庙产,为寺院僧众所共有。根据万历《祁门志》载:“松山庵,在西都双溪。”*万历《祁门志》卷4《人事志·寺观》,合肥:合肥古旧书店,1961年石印本,第57b页。不过,万历时清理户口,已无僧户;同书卷4《人事志·赋役》,第25b—26a页。当时十西都也仅有一处寺观。可见,第二纸所载也皆为祁门十西都里甲户。

图1 祁门县十西都地理形势示意图*本图综合《祁门县地名录》乔山乡附图和周绍泉《透过明初徽州一桩讼案窥探三个家庭的内部结构及其相互关系》论文所附《明清祁门乡都复原图(部分:十西都)》而绘制。

十西都形成于元代,析分于原有十都。根据明清祁门各方志记载,十西都之下共有九个村落名:旸源、大岭下、倒湾、安山、板溪石、魁溪、大山、乔山、严源。其中,倒湾即安山别称、旸源即王源(或称阳源、阳坑)、大岭下系谢氏宗谱所载的传说地名、大山即今谢村,而板溪石无考。对照《安徽省祁门县地名录》的记录,可以确定十西都的地理范围大致在1980年代乔山乡的全部以及洪村乡的一小部*祁门县地名委员会办公室编:《安徽省祁门县地名录》,内部出版,1987年,第10—12、17页。。在图1中我们可以看到,十西都覆盖的地理范围以今阳源河谷为中心、包含了北部湾口一带的支流区域;魁溪一带则属于金东河流域。总体而言,十西都和十东都相隔一道分水岭,西都属于昌江上游支流,而东都主要河流为率水,汇入新安江。从土地管理角度来看,将十都一分为二,基本符合山川形便原则。

1357年,朱元璋大军攻占徽州之后,强调田地清理,以地系人,作为战时赋役的征派标准,并不断确立明代税制。1361年徽州黟县设立营田司进行田地清理,从而确定赋役征派。这被认为是“明代田赋制度化的开端”*唐文基:《明代赋役制度史》,北京:中国社会科学出版社,1991年,第5页。。三年之后,祁门县也通过自实田土、确定佥业业主,至今尚能见到几份龙凤十年(1364)十西都的鱼鳞册实物。弘治《徽州府志》则将该措施视为本朝第一次土地经理。次年的“乙巳改制”是徽州地方重要的税制改革,正式废除了元代旧税制*栾成显:《龙凤时期朱元璋经理鱼鳞册考析》,《中国史研究》1988年第4期,第49—63页;栾成显:《徽州府祁门县龙凤经理鱼鳞册考》,《中国史研究》1994年第2期,第102页。。明王朝正式建立以后,颁行户帖,再到编制黄册里甲,从土地经理到户籍管理,逐步完成了明王朝的基层制度推行。同时,就具有都保制度传统的地区而言,“务不出本都”与其说是里甲推行过程中的原则,倒不如说是进行里甲编排的前提条件之一。

附带提及,洪武十四年以后,导入里甲制的十西都一直只编有一图,几乎历代祁门县志、徽州府志中皆如是记载。无疑,十西都属于都、图合一的情况。不过,在《总图》中却出现“本图”和“李图”的字眼。前者主要有以下几例:第一纸七甲第一户李纲户“系本图李魁原侄析出立户”,李魁原即在第一纸该甲第二户;第二纸第一甲谢崇礼户为“本图谢学礼弟析出立户”,谢学礼则出现在第一纸第一甲;第二纸第二甲谢文质户“系本图谢乞安男,赘本图项应为婿”。谢乞安在第一纸第二甲;第二纸第三甲朱初得户“系本图朱得侄析出立户”,但“朱得”之名在《总图》中未见。而后者仅有一例:第二纸第三甲谢彦方户“系李图谢震安男析出立户”。谢震安户在第一纸第三甲第一户。从前一情况来看,无论第一纸,还是第二纸,都是同一图。而后者则将第一纸称为“李图”,似乎两纸有所区别。

对此,笔者提出两种解释:其一,“李”为“本”的笔误。这样一来,所有“本图”的例子便变得顺理成章。但是,《总图》经过反复修订,留下不少修改的痕迹,“李”字作为“本”字之误,似难以令人信服。其二,万历《祁门志》称:“洪武二十四年析都为五十一里,后并为四十六里,三里在城,四十三里在乡。万历元年知县廖希元以城及一都、七都户口众多,各增一里,为四十九里,里即图。”*万历《祁门志》卷4《人事志·乡市》,第16b页。可见,在洪武二十四年至万历元年之间,全县图数是经过兼并的,但被合并的五个里位于何“都”,尚无法考证。或许,十西都在洪武年间未必只辖有一个图。“李图”与“本图”之别,可能暗示了十西都正是被并图的“都”之一。由于永乐《祁阊志》等明清方志记载以及有关文书记载的缺失*祁门县地方志办公室整理:《祁阊志(外四种)》,内部出版,2010年。,仅提出假设,有待于今后继续探索。

二、族姓构成与相互关系

从前人对于祁门县十西都的相关研究可以了解到,该地域留存的民间文献多达十余种,涵盖了家谱、契约、合同、黄册、鱼鳞册、清单、税单、帖文、讼状等等*主要成果,参见栾成显:《明初地主积累兼并土地途径初探——以谢能静户为例》,《中国史研究》1990年第3期;栾成显:《徽州府祁门县龙凤经理鱼鳞册考》,《中国史研究》1994年第2期;栾成显:《元末明初祁门谢氏家族及其遗存文书》,收入《’95国际徽学学术讨论会论文集》,合肥:安徽大学出版社,1997年;栾成显:《明代黄册研究(增订本)》第四章《明初黄册抄底》,第133—159页;周绍泉:《透过明初徽州一桩讼案窥探三个家庭的内部结构及其相互关系》,《徽学》2000年卷,合肥:安徽大学出版社,2001年;[日]中岛乐章著,郭万平等译:《明代乡村纠纷与秩序:以徽州文书为中心》,南京:江苏人民出版社,2010年;[韩]权仁溶:《明末徽州的土地丈量与里甲制——以祁门县“谢氏纷争”为中心》,《历史研究》2000年第1期;卞利:《明代徽州一个家庭和家族的财富积累与社会变迁——祁门谢村谢琏家庭和家族个案剖析》,收入氏著《明清徽州社会研究》,合肥:安徽大学出版社,2004年,第103—135页;赵尔波:《明清时期祁门谢氏宗族及其遗存文书研究》,安徽大学2011年博士学位论文。。由于分散在不同的收藏机构和个人,其数量更是难以具体统计,粗略估计将超过500件(册)。但这批文献较为集中在谢、李两个姓氏,可以为明代前期地方社会状况的探索提供绝佳的线索。而《总图》坐落与性质的辨明,尤其是该文书具有全都(图)范围的记载,可以将先前发掘的各类文献有机地贯穿起来,从而使我们跳出宗族、社区的框架,从区域角度进行观察。由此,可以发现大姓背后其他姓氏在地方社会的存在,并结合其他文献,梳理里甲制度中的大姓与其他姓氏、大姓内部之间的关系。

(一)族姓构成

据明人王士性的记载,“江右俗以门第为重,其列版籍以国初黄册为准,其坊厢乡都里长,咸用古册内祖宗旧名,子孙顶其役不易其名也”*王士性著,周振鹤点校:《广志绎》卷4《江南诸省》,北京:中华书局,2006年,第275页。。同样是将里甲户名视为门第高低的标志,《总图》反映出的是户名不断更替的事实,而不是沿用“旧册”(即明初的黄册登记)户名。尽管存在一定的地区差异,但可以肯定无疑的是,户名族姓是否更替才是我们把握地方社会人群变动的重要标志。

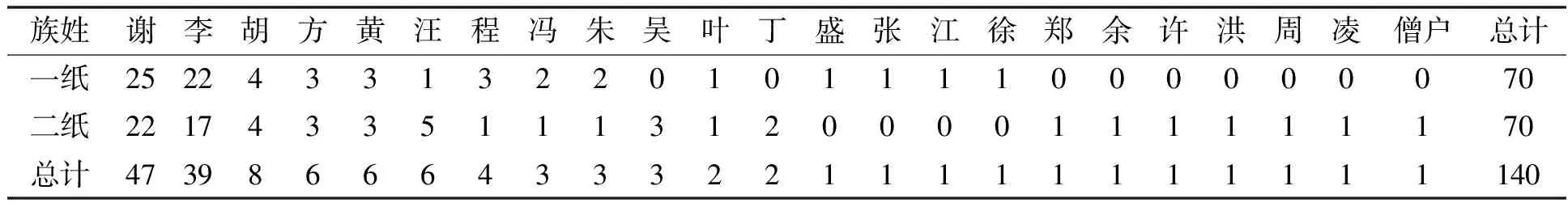

尽管《总图》有所残缺,未必能够完全展示这一区域的族姓情况。但根据其所载的信息,能够初步复原出明前期十西都的族姓构成(参见表1)。

表1 《百户三代总图》的族姓构成

本表仅统计天顺六年的现有户名,而不计异姓户名的更替情况。从表中可以清楚地看到,谢姓和李姓所立户名最多,两者共占总户数的61%。两姓数量大体相当,谢姓略多一些。其后,胡、方、黄、汪等姓也有一定数量;还有十多个仅有一两户的小姓。那么,这些数量较多的小姓与谢、李两个大姓间是什么关系?*本文所指大小姓的差别,主要是指《总图》所载的族姓数量,而不一定是主仆关系。

第一,从户名继承记录来看,有一部分小姓与谢、李两个大姓是有联姻关系的,互有户名承继*继承与承继的不同在于前者是亲子继承,后者是非亲子继承。参见周绍泉、落合惠美子、侯杨方:《明代黄册底籍中的人口与家庭——以万历徽州黄册底籍为中心》,收入张国刚主编:《家庭史研究的新视野》,北京:生活·读书·新知三联书店,2004年,第260页。。主要有以下四例:一纸四甲,方远户承妻父谢来道户;二纸二甲,谢文质户是谢乞安男,出赘项应户为婿而立;二纸四甲,黄舟来户收本图谢希昇为婿,从而谢姓承继黄姓;二纸六甲,汪兴收本图谢用政男谢仕美为婿,谢姓由此承继汪姓。

第二,小姓之间亦有相互承继的关系。如第一纸六甲“江保承外祖汪相户”、“程祖德承妻父叶絃右”,八甲“朱伍(承)妻父项幸”、“黄社保承妻父(吴胜祖户)”,九甲“程文得(承)妻父(项保户)”;第二纸四甲“黄舟来承妻朱阿张”,十甲“凌麦系本图黄远祖妹夫析出立户”。这其中的个别承继关系在契约中可以得到印证。如“永乐十八年祁门江月得卖山地赤契”便称:“十西都江月得承祖汪相户”*王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书》(宋元明编)第1卷,石家庄:花山文艺出版社,1991年,第84页。。这里的汪相户便存在于第一纸六甲。不过,汪相户是洪武二十四年为江保所承继,汪相是江保的外祖父,而江得于永乐二十年继承江保户。这里的江得似乎便是江月得,而其自称“承祖汪相户”,似与江保为兄弟关系。而江得在正式立户之前,便能够独立进行土地买卖,似说明了江保已经离世,而江得实际上承当了江保的户名,在下次大造之年正式立户。

从以上各例可以窥得,明前期的小姓多以承继妻系(多为妻父)户名,甚至还有直接承继妻子户名。这与诸小姓同谢、李大姓户名承继之情况相似。不过,对比黄册之于人户承继全部都予以记载之情况,《总图》仅特别标注出非父系继承,而没有一一指出承父、兄、伯父、叔父等。这说明了尽管异姓承继在徽州社会普遍存在*栾成显:《明清徽州宗族的异姓承继》,《历史研究》2005年第3期。,但在户籍登记方面,尤其是简明扼要的《总图》,非父系继承仍被视为特殊现象而着重标出,因为这涉及到了族姓更替。

第三,虽然一些小姓都已经登记立户,编入里甲系统,但是他们没有与谢、李联姻,且产业稀少,甚至就是佃户。《李务本户黄册抄底》即记录该家族的佃户姓名。土名梨木坞的1326、1327两号,共山场一片,是宣德五年雇请本都汪辛定、冯有民等發刂作种苗;而土名吴坑山的1960号的三亩山场,则是在更早时候的永乐十六年雇请汪寄佛、程文得等發刂作;土名流土太的1603号山场,于宣德二年雇请汪辛定發刂作*② 王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书》(宋元明编)第1卷,第54—56,25页。。这些人名在《总图》中皆有记载。分别是二纸十甲汪辛定,一纸二甲汪寄佛,一纸九甲冯有民、程文得。《徽州千年契约文书》中还收录了洪武四年汪寄佛户帖。从中可以看出,汪寄佛户在洪武初年“应当民差”,但只有成丁二口,在“事产”一栏中登记的是“田地无”②。直到洪武二十四年,才发现汪寄佛与胡胜保合伙购置了一处十东都的山产*王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书》(清民国编)第12卷,石家庄:花山文艺出版社,1991年,第59页。。

有的佃户由于没有田产或者田产无多,一方面以成年男丁应付官府差役,另一方面则需要依靠佃种谢、李等大姓山场、田产维持生计。长期以后,他们便有投身大姓为仆的趋向,冯有民后代冯腊梨便是一例。首先,在嘉靖七年(1528)十月,冯腊梨等冯姓共同租佃谢姓的山地。

十西都冯腊梨、冯右得、冯迟得、冯初保今租到房东谢绞、谢纬、谢纹三大房承祖山地一号,坐落本保,土名七公坞,系经理唐字一千七百七十九号,计地一亩三角、山二角,东岭西田,南溪北降,内除山不租外,其余地坦,腊梨等四大房凭中租去种菜、杂粮等物,每年议还豆租二斗,每年依期照数交还,不敢拖欠。如短少,听自理治。今恐无凭,立此租批为照。(后略)*王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书》(宋元明编)第2卷,第49页。

从“房东”、“租去”等字眼判断,冯腊梨等人已经住主屋,佃种主田,具备了佃仆特征。以下这份文书更是证实这一点:

十西都冯腊梨承太祖冯友[有]民以来,向在房(东,此处缺一字)谢绞、谢纬、谢纹三大房等坳下地上住歇流传,应副[付]使唤。不料,于正德年间被火烧毁房屋,各自四散暂歇。今房东着身令[另]造屋,同弟冯右儿俱到地名梨木坞基地上住歇。身与弟右儿不和,愿暂另至谢绣地上安歇,情愿立还文书曰:后子子孙孙照以旧听房东谢绞三大房等永远叫唤使用,不致抗拒触(此处似缺一字)。如违,听自理治,自行拆移房屋,仍至梨木坞地上居住无词。今恐无凭,立此文书为照。

嘉靖十四年十月廿一日立文书人冯腊梨,代书人谢旸*《明嘉靖十四年十月二十一日冯腊梨投身为仆文书》,周向华编:《安徽师范大学馆藏徽州文书》,第70页。

早在冯有民户之时,冯姓便是谢姓的佃仆了,定下了子子孙孙需要“听房东谢绞三大房等永远叫唤使用”的规矩。恰是因为正德年间的火灾,使得冯姓房屋无存,冯腊梨又不愿意接受与弟弟冯右儿同居梨木坞,方才立下文书,强调自己虽在住址安排上没有听从主人命令,但保证其为主人服役的义务没有改变。

不过,就《总图》而言,冯有民户始终属于里甲民户,并没有因为投身为仆而改变身份地位。该户是从永乐十年开始设立,止于景泰三年,此后为冯胜周户所继承。倘若冯腊梨投身文书没有讹误,那么冯有民便是既具有里甲身份,又属于佃仆阶层。至于冯腊梨户的情况,则由于资料缺失,不能妄下断言其已完全丧失里甲户籍。但在嘉靖初年,冯腊梨已经彻底沦为奴仆是可以确定的。

又如,朱姓在《总图》中共有三户。而清代康熙四十七年(1708)谢氏订立的合同中,该姓亦有成为佃仆的记录。

立议合文人安山谢崇居、乐善等,今因朱添住基历来无异,因朱仆丁稀,应役者广,难以应副,且尔变卖多家,更难应副,今二门众议,卜居另迁黄砂垃上厂并蕉坦河北,因地股份不均,以照老例。婚姻、丧祭、迁坟、造宅、□年、辞岁,仍不得使唤,递年议定,照每步交谷一斤,所有地步数多寡不均,照步数收租。其地有步数者,无许变卖他人,或卖本山亦可。如有卖出本山者,二门众执文逐出祠外,仍仆永不得使唤。是二门人等众议合文六纸,各收一纸,永远存照。(后略)*《康熙谢氏誊契簿》,南京大学历史系资料室藏。

在这份合同的前一年,谢、朱两姓还订立一份合同,其中声称 “(安山谢氏)二门将仆人(即朱姓)八房品搭,对半阄分”,说明朱姓人群亦有一定的规模。只是此后朱姓仅被要求缴纳地租,而不需要服役,且谢氏拥有对土地的控制权,不许朱姓私自变卖。

另外,第二纸第五甲从景泰三年开始,还出现了“洪侮宗”这样的名字,显然属于贱民阶层,但仍以这样的户名被登记在里甲序列。中岛乐章也指出:“在某种程度上,拥有土地的佃仆具有自己的户籍,有时还担任里甲制下的甲首职务。”*[日]中岛乐章著,郭万平等译:《明代乡村纠纷与秩序:以徽州文书为中心》,第251页。那么,佃仆必然被排除在黄册户籍之外的说法*栾成显:《赋役黄册与明代等级身份》,《中国社会科学院研究生院学报》2007年第1期,第94页。,便有了进一步商榷的余地。十西都的例证表明,有的佃仆未必拥有土地,也会被登记入黄册之中。他们被“排除”出黄册里甲系统是经过一定阶段的。

(二)户名登记:从里甲到图甲

尽管小姓始终存在,但是随着图甲制度的形成,往往湮没于图甲户名之后。在记录了全县花户名的乾隆《祁门修改城垣簿》之中,十西都的所有户名只有谢、李两姓,分别是:一甲谢胜茂户和谢有贵户、二甲谢同仁户、三甲谢震新户、四甲谢茂盛户、五甲谢永达户、六甲谢复初户、七甲李邦宁户、八甲谢禄永户、九甲李德茂户、十甲谢富有户*乾隆《祁门修改城垣簿》,1771年刻本,上海图书馆藏,第28b—29a页。。在这些大姓户名背后,定然存在若干小姓依附其中交纳钱粮。在图甲“花户—户丁(寄户、甲户)”(或为“总户—子户”)体制下,我们更难以通过官府册籍了解这些小姓在清代的发展状况。

有证据表明,在清初,已有一些小姓逐渐消亡,其产业被谢氏大姓所处置。

立推单山税文约人谢上材,今有本排甲首胡复兴户,向来故绝,有粮米一斗,官丁一口,迭年编粮遗累,赔貱无措。今查得户内三亩七分,内将山税并山骨一半,计土名吊字小公坞、朱家堨及各等处山场,系胡姓佥业并买受,一概推卖一半与同都三甲谢名下永远入山管业。三面议定,代纳山价二钱整,价契当日两明。未卖之先,即无重复交易,倘有胡家买受山契,并批文约,眼同悉听买人照分数管业,本保经理为准,前山税买人合得一半,该收税一亩八分五厘,听至四甲胡复兴户起割,入买人三甲谢日新户供解,毋词不及,另立推单。今恐无凭,立此推卖文约存照。

再批:四甲本管倘有异说者,系材承管,不累买人之事,再照。

顺治十一年四月二十二日 立推单文约人谢上材 号

中见人谢正祥 号*《康熙谢氏誊契簿》,南京大学历史系资料室藏。

《总图》中的四甲有胡姓二户。顺治时,胡复兴户已经“向来故绝”,表明其绝户的时间已经较为久远。谢上材或利用担任里长或册书的便利,将这一异姓绝户的半数产业划入同族名下。这也体现了谢氏在十西都图甲的优势地位。

不过,在前述考订的十西都范围之内,对照当代地名志所载信息,可以清楚地看到仍有大量小姓生活其中。除了明清方志所载的地名之外,当地尚有不少以姓氏命名的地名。这其中,除开带有“棚”字地名为清代棚民村落之外,又有诸如上下盛村、上下程村、冯家等村落名。这些姓氏又大多存在于《总图》户名之中。那么,从空间分布格局来看,这些小姓与谢、李两个大姓存在一定差异。大姓往往分布在主要的河谷地带,而小姓以支流河谷、溪谷为主要居住点,清代迁入的棚民则住在更为偏远的深山区中。这样,在微观层面上,族姓分布、流域地理与赋役户籍编排三者形成了一种相互对应的形态。这种空间形态又决定了大小姓之间的关系:靠近乔山、阳源谢氏的冯姓便出现了投身为仆的现象,而相对距离较远的盛姓似乎一直保持独立发展的态势*2013年秋季,笔者在十西都各村落实地调查时,发现盛村尚有数座清代民宅。据当地老人称,清末时有不少村民曾在江西从事木材生意。。

从较长时段观察,明中后期以来的都图文书,已经很难准确反映小姓的发展概况,需要通过族谱、地名录等文献寻觅线索。与之形成鲜明对比的是,《总图》却展现了大小姓在户名承继上的互动以及小姓与国家制度的直接接触,凸显了里甲制与图甲制在户籍登记上的差别。这一情况的发生,可追溯到明代中后期。嘉靖时期的合同或能提供关键线索。

十西都排年谢公器、谢昔、谢汝任、谢德遗、谢玉、谢邦、李仲齐、谢伯济、李以隆、谢元等条立乡约、敦笃风化。切照额设里排,上为催征国税,下纠乡民善恶。迄今人心不古,但遇钱粮催征,间有恃顽、贻累当年赔貱。今集众议:弊宜更革,义由当兴,休戚相关,依时称付完官。或遇排年讼事,体勘供结,当年毋得需索,其盘缠夫马,不在此项。近因上司例行借办均徭,须先一年议定,仍照旧例对甲,各管各排,毋许见年攘夺包纳。或有小户均徭,甲首人丁辖在大户,毋得占恡霸阻,躲避差役,从公照派。(后略)*《明嘉靖四十一年十一月祁门县十西都谢公器等议约合同》,南京大学历史系资料室藏。

这份合同虽然题为“乡约”,但并未见到乡约组织的出现,而是十西都各排年关于里甲赋役的地方性规约。

首先,合同订立人是十甲的里长户,谢、李两姓分别有8个和2个,与乾隆朝图甲户名的族姓构成一致。第七和第九户都是李姓,说明此时图甲格局已形成。

其次,各里长户“仍照旧例对甲,各管各排”。而此处的“旧例”或始于推行均徭法,即合同所谓的“近因上司例行借办均徭”。据赖惠敏考证,南直隶推行均徭的时间是天顺年间(1457—1464)*赖惠敏:《明代南直隶赋役制度的研究》,台北:台湾大学出版会,1983年,第65页。,恰为《总图》的截止时点。而直到嘉靖四十一年(1562)仍在反复强调均徭,可见这近一百年间均徭对里甲体系的影响。均徭是将以“户”为单位的杂泛差役转变为以“甲”为应役单位,由排年里甲轮编。“对甲”便是按照“甲”进行赋役分配。

再次,合同要求均徭“毋许见年攘夺包纳”,可推测当时现年里甲,即里长户包揽均徭的情况是常见的。而小户“甲首人丁辖在大户”的状况亦非罕见,小姓户名逐渐衍变为子户名。谢、李大姓要求小户从公照派,以免给自身增添负担,表明他们对甲内各户有一定的掌控。这是在“甲”之下各户间的统辖关系,具备了图甲制的“总户—子户”的特征。

综上所述,如果说《新安大族志》《新安名族志》彰显的是大姓望族的地位,那么明前期《总图》的族姓记录,则体现了望族之外尚有一大批规模不大,但又具有编户齐民身份的家族群体存在,可为我们更全面了解徽州地域社会提供重要的线索。同时,根据这些小姓的发展轨迹,反观谢能静户在从永乐到宣德年间不断置产的事实,更能体会到谢能静何以在谢氏宗谱中被称为“伟人”的缘故*栾成显:《明初地主积累兼并土地途径初探——以谢能静户为例》,《中国史研究》1990年第3期。。正是他的土地经营,使得谢氏在十西都人数、户数占优的情况下,土地财产大大扩充,为谢氏宗族的形成奠定了经济基础。同时,一些小姓在卖出田产,成为谢氏佃户。洪武以来十西都的社会格局、族姓地位也逐渐发生变化,进而影响到以后的图甲赋役体系。

三、宗族谱系与户名承继

在十西都各姓之中,留存至今最为完整的文书,当属谢氏。谢氏是祁门县南部的强宗望族。早在成化年间,十西都谢氏即有此称誉:“谢姓望于祁,而王源为最著。”*王珦:《双寿堂记》,收入嘉靖《王源谢氏孟宗谱》卷9《记》,第11a页。该姓的各类文书的留存,尤其是宗谱、契约中的相关信息,可与《总图》互相比较,有助于我们了解明代前期地方家族与赋役制度之间的关系。

谢氏现存的明代族谱有两种:一是嘉靖九年的《祁门金吾谢氏宗谱》(以下简称“金吾谱”)*收入《北京师范大学图书馆藏明刻孤本秘笈丛刊》第12册,桂林:广西师范大学出版社,2010年。。这是谢氏统宗谱,包括了十西都王源孟宗、谢村仲宗和县城季宗三个分支;一是藏于上海图书馆,嘉靖十六年的《王源谢氏孟宗谱》(以下简称“王源谱”)。该谱专记王源谢氏,内容较之前者更为丰富。仲宗由于宗谱无存,其谱系记载主要有赖于金吾谱,而孟宗则以王源谱为主要依据。由此,对照《总图》与谢氏谱系,可以发现以下几个现象。

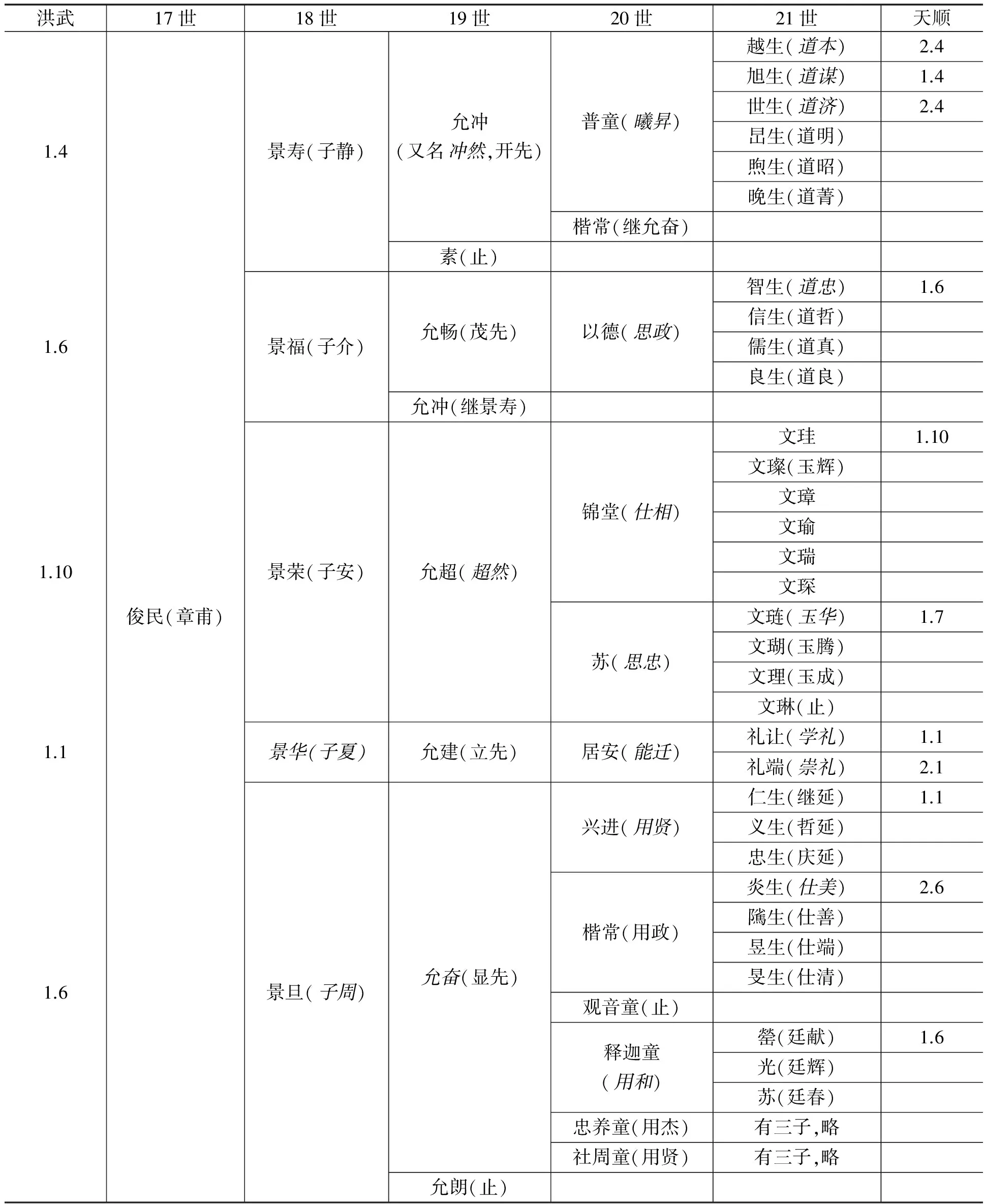

(一)户名的不确定性

以王源谢氏谱系中的松年派19世为例,该世共有11人,其中载于《总图》的有8人,皆在第一纸,且多在洪武四年前后立户(考虑篇幅,本文仅以其中的谢俊民之后制作成表2,以便查阅)。这8人在谱系中的名字较为统一,皆为“允”字辈(在很多场合中又作“尹”),字号都带有“然”“先”,但他们载于《总图》的户名形式也有所差别。

表2 王源谢氏谱系松年派俊民之后的户名对照

说明:1.“洪武”“天顺”为户名在《总图》不同年份中的位置; 2.统一使用“名(字)”样式,斜体部分为被登记的里甲户名; 3.1.1意为第一纸第一甲,其余皆同; 4.根据王源谱卷5,第1a—3b、11a—30a页整理。

其一,以姓名作为户名。二甲谢允宪、六甲谢允奋、十甲谢尹护即为代表。

其二,以字作为户名。四甲谢允冲(字冲然)的户名为谢冲然,十甲谢超然户也是以谢允超的字立户。

其三,以亲属姓名、字辈作为户名。谢允畅即没有户名,而是以其妻子谢阿李作为六甲户名。谢允建也没有户名,而以其父、其孙作为户名。其父的户名则是综合了姓名和字辈名。一甲谢景夏户,在谱系中为谢景华,字子夏。其孙为谢居安(字能迁),以谢能迁户明确载于《总图》之中,故确定所谓的谢景夏户,就是谢景华*户名为姓名和字号组合的情况,广东亦有类似的例子。如万历年间顺德县的李天植户,即为李天禄(号存直)。参见刘志伟:《在国家与社会之间——明清广东地区里甲赋役制度与乡村社会》,第197页。。而其子谢允建则完全没有列入《总图》。这种情况,或许是该人在洪武四年颁行户帖之前去世,但是已经成年,留有子嗣,故以父辈或妻子作为户名。当然,也不排除谱系记载出现错误的情况。

至于没有载有户名的3人,在谱系中皆为绝户。其中,谢允赞在其子谢福振时才绝户,而谢允朗、谢允素由于早年夭折,天然绝户。由此可知,凡是洪武四年成年男丁,都已经立户,纳入朝廷的户籍管理体系;只是在户名登记方面,存在较为随意的情况,同一系列的姓名、字辈,登记在官府的户名是有所差别的。

此外,尚有专门用于登记的户名。“谢得兴”这一名字在《总图》中确有其人,在第一纸第八甲之中。不过,谢氏谱系中确有另外一个谢得兴。据《洪武二十三年祁门谢得兴过继文书》称:

在城谢阿黄氏观音娘有二男,长男宇兴,次男得兴。曾于洪武十年间将长男宇兴出继十都叔谢翊先为子,为因长子不应,回宗了毕,未曾过户。后叔翊先自己生亲子淮安。至十九年,次叔文先病故无后。有翊先体兄弟之情,与一族众嘀议,再来凂说。今黄氏愿将次男得兴、户名谢乞出继文先为子,实乃昭穆相应。自过门之后,务要承顺翊先夫妇训育,管干事门家务等事,不许私自还宗。其文先户内应有田山陆地、孳畜耕物,并听继人得兴管业,家外人不许侵占。所是翊先原嫡长男寄兴文书,比先系大姑父汪仲达收执,一时检寻未见,不及缴付,日后赍出,不再行用。(后略)*王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书》(宋元明编)第1卷,第31页。

文书中的“在城”,当为谢氏季宗一派。谢允护(字翊先)是孟宗松年派之后,其弟为谢允宪(字文先),出继与同派支下谢子以为嗣。不幸的是,谢允宪无子嗣,又将季宗谢得兴招入继承本户。而谢得兴入户之时,登记在官府册籍的户名是“谢乞”。与《总图》比较,谢允宪之后的户名是谢允安,从洪武二十四年立户,止于正统七年,由谢文彬继承。而在王源谱中,谢文彬恰为谢得兴之子,却根本没有谢允安之名。可见,谢得兴(谢乞)即为谢允安,只是同甲另有“谢乞”的户名,故将其户名再次更改。

需要注意的是,这份过继文书的订立时间是洪武二十三年。据阿风的研究,洪武二十四年这一黄册年份之后,宋元时代的旧户名,包括拟制户名(即所谓“诡名”)一律停止使用,而是以实在人名进行登记*阿风:《明代宗族墓产拟制户名考》,收入中国社会科学院历史研究所等编:《第三届中日学者中国古代史论坛文集》,北京:中国社会科学出版社,2012年。类似的例子还有很多。如休宁《璜源吴氏新谱》附录《记略·容斋公修谱(康熙六十年)附录》(1882年木活字本,上海图书馆藏,第19a页)称:“谱以正名为先。昔竹埜公因其故祖达公以其字‘义夫’请给军由,故编谱乃以‘义夫’冒作两房,共祖之字入谱,为并籍也。今籍并已定,百世不易,殊不须此为轻重,但父子名义在所当正。君仪公殁于元丙戌,至辛卯年分析田产,又越至洪武经理田土,定簿籍,凡达公所业者,曰‘义夫’。我祖所业者,曰‘梅轩’。若以‘义夫’为两房共祖,则其所业之产,皆当两房共之,梅轩房毫无所得也。今若仍冒作冕公之字,不免启后人之异议者,若直为达公之字,又恐不欲者之生疑,莫若两缺不书,庶得事体之宜。”这一例子不仅反映出明初户名登记的随意性以及地方社会对明初赋役的应对,亦可以表明,户名真伪的清理甚至直至清初都难以彻底解决。。那么上述谢乞户名的停用,似也与这次重要调整有关。这提醒我们,《总图》洪武二十四年之前的户名,未必皆为实在人名,定有一些沿用宋元拟制户名的情况。这就部分解释了仍有大量户名未能与谱系对应的情况之原因所在。

《总图》两纸,除去五甲和九甲未载有谢氏户名之外,共有谢氏户名46列,尚有14列未能与谱系对应。而已经对应的32列中,又有部分户名在谱系中难以确认,如第一纸第一甲谢显祖,即在金吾谱和王源谱中无载。巧合的是,《总图》洪武二十四年前后的户名中,有大量的“祖”字户名,如“谢祖”“盛祖”“黄胜祖”“吴振祖”等。我们不能完全断定这些户名皆为拟制户名,但是考虑到宋元时代很多祖茔户、膳茔户仍在洪武初年继续沿用,那么作为天顺年间整理汇总的《总图》,或许正是以“祖”字户名进行替代(或者洪武四年即以旧户名登记户帖),制造出我们所见的“百户三代”之完整序列。

另外,还有户名重叠的情况。如第一纸第一甲和第三甲皆有“谢志”名,而《总图》中还出现两个谢胜宗:其中一个是谢福庆之第二子,字荣祥,“承有庆户”,当在第一纸二甲;另外一个谢胜宗是在第一纸三甲,似乎属于《金吾谱》中的乔山派*《祁门金吾谢氏宗谱》,第469—470页。。这些都展示了户名登记的复杂性。

从基层土地区划“都—保”的地理分布来看,能够对照谢氏宗谱的户名几乎都位于十西都的七保和八保,而未能确定的谢氏户名,似乎不在这两保之内。如第一纸第七甲谢积祖、第一纸第二甲谢玄保,都出现在洪武二十五年“祁门县谢芳卖地赤契”*安徽省博物馆编:《明清徽州社会经济资料丛编》第1集,北京:中国社会科学出版社,1988年,第237页。之中,但他们住地都在十保。考虑到王源谱称有不少谢氏支派无考*《王源谢氏孟宗谱凡例》称:“惟吾孟支自德善公以来,凡六七修谱,世次赖以不紊。仲、季二支去难免夫失次之虞者。”第1a页。,以及祁门南乡谢氏广泛分布*据民国《祁门县志·氏族考》记载,当时祁门县除了金吾谢氏以外,尚有高田山、十西都北源、舟溪、弓坑(上村)等地的谢氏(第42b—44b页)。其中,北源、上村等地似乎位于十保。,未必所有谢姓都被记录到聚居于祁门七八两保的金吾谱、王源谱之中。换一角度来看,正是《总图》对没有宗谱留存(或迄今尚未发现)的小姓和其他谢姓的系统记录,反映出里甲户籍登记的广泛性,也充分证明了其作为地方族姓构成之文本载体的重要价值。

(二)户的承继与谱系继承的差别

刘志伟最早将黄册户名与宗族谱系进行对照研究。他利用顺德《李氏宗谱》勾勒出洪武十四年至顺治九年户名与谱名的差异,指出嘉靖万历时期是图甲户名形成的关键时期,同时,这一案例也体现了宗族内部房支势力更替和户名承继的关系。不过,诚如作者所指出的,由于该族在五世以前四代单传,即天顺六年以前,故而在相关问题的讨论中,“在典型性上稍有欠缺”*刘志伟:《在国家与社会之间——明清广东地区里甲赋役制度与乡村社会》,第196—197页。。而本研究在时段上恰好可以衔接,且在该时段中,谢氏家族已具备相当规模,可弥补明前期里甲制度与地方家族互动研究之不足。

如前所述,一甲谢景夏户和谢能迁户存在直接继承关系,但在谱系中为谢景华与谢能迁是祖孙关系。类似的情况出现在著名的“李务本户黄册抄底”与《总图》的比较之中。从黄册抄底内容来看,李务本户的继承关系是李舒(父)—李务本(永乐元年)—李景祥(弟,永乐十年至永乐二十年)—李阿谢(母,宣德七年)*栾成显:《明代黄册研究(增订本)》,第125页。。不过,《总图》的继承则有所不同,分别是李舒(洪武十四年至永乐元年)—李景祥(永乐十年至永乐二十年)—李善庆(宣德七年)。这里,则将李务本和李阿谢排除在户名登记之外。从李务本具有遗嘱性质、自述家世的契约内容来看,其死于永乐四年,时年14岁,也就是说,他是在10岁之时继承户名*王裕明在《真伪之间:明代〈十甲百户三代总图〉质疑》中提及,“李务本卖田地山场山契”存在永乐四年和永乐八年多份红契和白契,内容完全一致。应以永乐四年李务本“年一十四岁”为准。笔者同意这一看法。。按照明代制度,16岁方为成年男丁,但是李务本至死都没有符合这一标准。那么,李务本的承户,或许只是在父亲、义父双亡,二妹年幼的情况下的权宜之计,该户也没有完整地存在十年。至于李景祥户,是在李舒死后,李氏家族不欲土地财产落入其妻谢姓家族一方,由年仅两岁、同宗兄弟李景祥承户。但李景祥并未履行赡养李阿谢的义务,故以“兄弟相继,昭穆不应”为由,于宣德十年改为李阿谢为黄册户名*栾成显:《明代黄册研究(增订本)》,第140—141页。。值得注意的是,在“李务本户黄册抄底”中,李阿谢立户时间被记录为宣德七年,与实际不合。这说明这份黄册抄底在保持十年一造的格式同时,将一些细节作了修改。由此推断,《总图》对于一些“细枝末节”的事实,也是作出了一定的改动和取舍,造成了我们现在所见的契约、讼状等文书实物与《总图》户名信息不合的现象。

李务本户的情况也有助于解释汪寄佛户的疑难问题。汪寄佛的户帖是迄今保存完整的户帖实物之一,已经被广泛地介绍和利用。然而,《总图》中汪寄佛户,直至永乐年间才被记录,即编入里甲体系,为第一甲第七户,该户之前为汪进德和汪昱。这是因为他在洪武四年登记户名之后,长期处于“田产无”的状态,而被编为带管户,永乐时才得以替补进入正管。据洪武四年户帖的记录,汪寄佛时年37岁。而在《总图》中,该户一直到景泰三年才被汪进保户替代,此时汪寄佛已经超过110岁。前述李舒在死亡后仍被记为永乐元年户名,是因其继承人不符合《总图》汇总的某些标准,而汪寄佛户名信息所体现出的寿命过长现象,应该不是明中叶以后户名长期沿袭不变的情况,更可能是《总图》在对黄册户名汇总时,为了保持固定格式,对某些信息进行改造的结果。

从上述分析也可以了解,黄册抄底和户帖在分析家庭、人口方面的价值是《总图》难以取代的。同时,具有一图规模的黄册抄底也有留存,如休宁县二十七都五图,可为讨论整个图的户役继承与立户、“总户—子户”结构的普及情况等方面提供绝佳的素材*主要成果有:栾成显:《明代黄册研究(增订本)》,第232—253页;周绍泉、落合惠美子、侯杨方:《明代黄册底籍中的人口与家庭》;伊藤正彦编:《万曆休寧県27都5図黄冊底籍の世界》,2009—2011年度科学研究费补助金基盤研究(C)研究成果報告書,2012年。。但换一角度来看,黄册抄底只是简单记录“承父”“承叔父”等,而《总图》则可与族谱相比较,看出户名与谱系之间的差异,尤其是黄册抄底所不能反映的一户多子是如何继承里甲户的情况。

关于户名继承与析户,一般而言,似乎应该是长子继承父户,次子分析立户。如第一纸第一甲谢能迁户即是如此。其长子谢学礼于景泰三年继承该户,而次子谢崇礼则在同年另立一户,在第二纸第一甲,《总图》标为“本图谢学礼弟析出立户”。

但是,在所有能够辨认出来的谢氏谱系与户名之间,这样的情况反而是少数,相当一部分长子未能直接继承父名。如第一纸第四甲谢冲然户,由长子谢曦昇继承,而曦昇户的继承人是次子谢旭生(字道谋),其长子越生(字道本)、三子(字道济)则析出立户,记录于第二纸第四甲。谢冲然次子谢楷常出继给谢允奋为次子,但第一纸第六甲谢允奋户的继承人是其第四子谢用和,而其长子谢用贤和次子谢楷常则继承其他谢氏房支户名,分别是第一纸第一甲谢显祖户和第一纸第六甲谢原美户。类似情况还见于第一纸第十甲谢能静户和谢允晓户、第一纸第二甲谢乞安户等等。如此一来,家族血缘继承与里甲户名继承便存在较大的差异。针对万历休宁二十七都五图黄册底籍的研究表明,异姓承继是极为普遍的现象,包括义父在内的直系亲属继承不到一半,这样在应对前户主死亡这样的突发事件,则可以采用旁系亲属的承继策略,才有余地选出适龄新户主*周绍泉、落合惠美子、侯杨方:《明代黄册底籍中的人口与家庭》,第255—256页。。而本研究表明,在谢氏宗族内部,承继同姓但非直系也一直存在,这是将本家族内的人丁承继其他族内分支,以获取财产继承权的策略*西方学者则认为这一现象当作拉平家族内部资源分配的机制。[美]安·沃特纳著, 曹南来译:《烟火接续:明清的收继与亲族关系》,杭州:浙江人民出版社,1999年,第82页。。然而,在人丁事产为准则的里甲体制中,这一做法却也保证了谢氏户名的继续存在,使得大型宗族在里甲体系中得以维持一定数量的本姓户名。

还有一种情况,即父户户名与子户户名并存。如第一纸第六甲谢用政户,从宣德七年开始,一直到天顺六年尚未结束。其长子谢仕美于正统七年承继妻父汪兴户,这自然是继承财产的举措。但是,其第三子谢仕端则是在景泰三年,以第二纸第八甲“谢庆延弟”身份析出立户。查王源谱,谢庆延乃是谢用贤第三子,但用贤只有三子。谢用贤和谢用政是兄弟关系,称谢仕端是谢庆延弟,就谱系而言,是不准确的。当然,在黄册记载中,这种承自何户的亲属关系本身就带有混乱。“诸如此类的现象与其说是表示了记载的不正确性,也许还不如说是表示了亲属关系的某种灵活性。”*周绍泉、落合惠美子、侯杨方:《明代黄册底籍中的人口与家庭》,第258页。

不仅因为人丁众多的缘故,还由于户役繁重,徽州社会往往出现分家析户的情况,“将家分析,各便解纳”*《嘉靖四十五年汪于柞户分业合同》,王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书》(宋元明编)第2卷,第385页。。自称为旁支之弟,或可认为是谢用政父子积累了较大规模的产业,为了明晰税责,便于缴纳赋税,而以复杂交织的亲属关系为名义应付里甲赋役。无论如何,以上这些事实都表明,在天顺朝以前,分家与析户大致是同时出现的,尚未普遍出现分家后户籍仍登记为一户的情况。同时,尽管承继关系复杂多样,但是谢用政父子三户不约而同地都被编在第六甲,也体现了当时里甲编制兼顾血缘和地缘的特征。

至此,《总图》中共有140户的现象,似乎可以作出一个合理的解释:根据黄册制度,大造之年新立户者,多附载于每甲末尾,至下次大造,按正管户对待。这样,随着人口的增多,同时为了满足正管110户的需要,越来越多带管户便附在其后。带管户数量多于里长户与正管户(甲首户),也包括了军户*十西都存在军户。如十保的谢芳户,在订立契约时明确说明自身属于军户。参见安徽省博物馆编:《明清徽州社会经济资料丛编》第1集,北京:中国社会科学出版社,1991年,第237页。又据《王源谢氏孟宗谱》卷7《谢氏孟宗事略·俊民公》(第7b—8a页)所载故事:“国初,给军、民户徭。竖二旗,令民之愿从军者趋红旗下,愿为民者趋白旗下。是时,人经凋弊,见军强民弱,盖趍红旗者过半,自余莫知所适,视公,公寓言于众曰:‘晴日多,雨日少,诸君何不自定,致烦官长之讯乎?’众悟,多给民徭,人至今德公。”由这条资料可知,十西都的军户或有半数左右。而这条资料还显示了王源谢氏在明初就在地方上具有一定的领袖地位,并在编立户籍方面发挥了重要作用。、匠户、杂役户等等,不仅仅只有里甲编排的“剩余户”以及“丁粮绝少不任役”之户。这样,当里长户与正管户成为绝户之时,可以由带管户填补*刘志伟:《在国家与社会之间——明清广东地区里甲赋役制度与乡村社会》,第50—51,246—249页。。排除洪武二十四年以后析立新户以及洪武二十四年之前户名空缺的序列,《总图》共有111户,这非常接近110户的编排体制。既然《总图》是天顺年间的户名汇总,我们不能完全认定这111户皆为洪武年间的编户,其中定有诸多变动我们尚不能了解。不过,可以肯定的是,在天顺年间,由于人口增殖、规避赋役等各种因素,还有可能是上述提及的并里,110户的规制已经开始发生变异。

结 语

《总图》展示了明代前期徽州一个小区域社会状况与里甲编排情形,展现了其中的社会人群的应役实态。

就宋元时代即已形成一定规模的十西都谢氏家族群体而言,黄册里甲的推行,只是强加于其上的一种外部制度。因此,谢氏不存在诸如华南地区建构的明初“入籍祖”“开户族”现象*刘志伟:《在国家与社会之间——明清广东地区里甲赋役制度与乡村社会》,第50—51,246—249页。,而是多名实在人物同时被编入里甲体系之中,留存的多件明初契约文书可以佐证。对于这样一种入籍状态,谢氏主要通过家族内部的协调,不同支派互相继承户名,维持在里甲体系中的多数地位,尽量不致财产流失和绝户。

当然,由于明代赋役制度沉重,上述行为只是其中一种目的,还存在着规避赋役,将大户分小,由异姓继户承役的现象。类似的策略,也存在于小姓之中。而一些小姓则以游离于民户和佃仆之间的策略,达到维持自身生存的目的。明中后期之后,谢、李两个大姓才依靠人户数目的优势,完全垄断十西都的花户名,其余各姓依附其下。因此,图甲体制的形成原因,除了赋役变革的原因之外,也应考虑特定地域的基层社会实际发展情况。