中小学数学教学衔接的实践与思考

2018-01-18曾莲秀

曾莲秀

摘要:中小学数学教学衔接的问题是一个重要的实践课题,目前的九年制义务教育教材在内容编排方面已有所考虑,但在教学要求、教学方法等方面还存在较明显的断层现象。中小学数学教师要熟知教材编排的衔接内容,了解相关的教学要求与方法,加强学习,多向交流,真正体现出九年一贯制办学的优势,以促进学生在数学学习及数学素养方面的和谐、持续发展。

关键词:中小学数学;教学衔接;教研交流

中图分类号:623.5 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2017)11B-0027-03

九年一贯制义务教育学校,承载了基础教育教学的三个阶段:一、二、三年级为第一学段,四、五、六年级为第二学段,七、八、九年级为第三学段,从学制上进行了中小学教育教学的衔接,教材在内容编排方面也考虑到了这种衔接,但在中小学教学要求、教学方法等方面还存在较明显的断层现象。作为一名数学教师,关注中小学数学教学衔接,实现中小学数学教学的连续性和统一性,是一项顺应时势的重要任务。

如何让小学生顺利地过渡到中学的数学学习?如何实现中小学数学教学的有效衔接?笔者认为可以从几个方面进行思考与实践。

一、熟知中小学数学教材的衔接内容

新的人教版义务教育数学教材将九年的教学内容统筹编排,关注了内容衔接,这就要求中学数学教师“瞻前”,熟悉小学数学教材的内容,了解《义务教育数学课程标准》(2011版)中4—6年级的课程目标,也要求小学数学教师“顾后”,熟悉中学数学教材的内容,了解《义务教育数学课程标准》(2011版)7—9年级的课程目标,同时中小学数学教师都必须清楚各学段相关内容的衔接点。

1.从算术数到有理数、实数,从算术运算到代数运算,是中小学数学数与代数知识领域的过渡特点

比如,五年级上册学习的“用字母表示数”是算术运算到代数运算的衔接点,六年级上册学习的“负数的初步认识”是算术数到有理数的衔接点。在数量关系方面,六年级下册学习的“正比例、反比例”是小学认识的常见数量关系与中学较系统地学习函数知识的衔接点。

我们在教学循序渐进、螺旋上升的系列知识时,要特别关注这类的衔接点。比如,中学教师教学正反比例函数时,就要思考:学生在小学阶段学习了正反比例的量,现在要学习正反比例函数,这两者之间有什么关系?要设计衔接的环节,进行复习与铺垫,再引出新知,既可以给学生以亲切感,又能激起学生探究新知的学习兴趣。

2.由直观几何、实验几何向论证几何逐渐过渡,是中小学数学图形与几何知识领域的过渡特点

初中、小学数学在图形与几何领域最大的区别,我个人认为是初中课程里有了图形与证明的内容。小学数学教师要注意为图形与证明的知识教学做好能力上的铺垫,更多地关注说理和表达。教师要引导学生有条有理地说、有根有据地说、合乎逻辑地說。在教学过程中,可以抓住时机对一些实验操作得出的结果进行适当的论证,帮助学生领悟所得结论的必然性,体会数学的严密性。

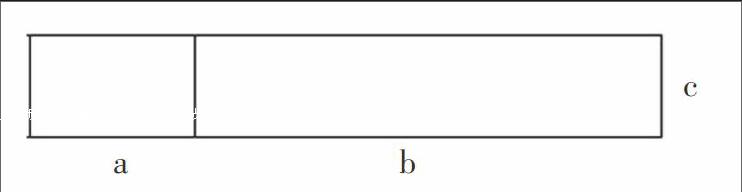

数与代数,图形与几何两大领域数形结合、数形转化的内容,也要求我们注意前后知识的联系,既能贯通前面的,又能孕伏后面的。例如,新的人教版小学数学四年级下册“乘法分配律”配套练习与五年级上册“字母表示数”拓展练习中均有这样的题目:下图整个图形的面积是多少?你会怎么列式?

这看似一道有关面积计算的问题,其实是乘法分配律的典型几何模型,而字母表示的乘法分配律,又为七年级上册“合并同类项”的理解提供了支撑。

3.以统计为主、概率为辅到概率、统计基本均等,是中小学数学统计与概率知识领域的过渡特点

新的人教版义务教育数学教材里编排的统计内容丰富,形式多样,分布广泛,并注重数据分析观念的培养,又将“不确定现象的描述”后移到第二学段(学生在第一学段不再学习概率),降低了概率教学的要求,概率的学习主要安排在初中阶段。

例如,现五年级上册“随机现象发生的可能性”就是七年级学习“事件的概率”的衔接点。我们在教学“概率”这方面的内容时,要控制好教学难度。学生描述事件发生的可能性大小时一般只需要进行定性描述(如“摸出的红色棋子的可能性大”)就可以了,不需要用分数进行定量描述。用分数描述事件发生的概率,已是七年级“事件的概率”的学习内容了。

二、了解中小学数学解题方面的教学要求

1.对学生解答过程中书写格式的要求

例如,代入求值解答书写。已知A=4,求3A-2的值。以前在小学的书写格式是:3×4-2=12-2=10。中学的格式有所变化,解:当A=4时,3A-2(原式)=3×4-2=12-2=10。学生熟悉了小学阶段简略的写法,步入初中后往往难以更改已经习惯的写法,中学数学教师要规范学生的书写格式,往往要费九牛二虎之力。

对于一些解答过程中的书写格式,中小学教师应达成共识。一是要精准示范,教师在规范解题上应该为学生做出正确的示范。二是要严格要求,采取各种形式使学生认识规范作业的重要性,对一些不规范的书写现象则及时纠正。

2. 对学生解题方法的要求

以前小学阶段更多地运用加、减、乘、除各部分之间的关系来教学解方程,为了实现中小学数学教学的有机衔接,新的人教版小学数学教材五年级上册中的解方程例题,均用等式的基本性质示范求解。虽然一些简易方程用等式的性质解方程,书写过程冗长,且容易与脱式计算书写过程混淆,但小学数学教师应坚决要求学生应用等式的基本性质来解方程,并严格规范书写过程。相应地,解决实际问题时,教师也要积极引导学生体会用方程思想解决问题的优越性。

三、加强中小学数学教师的教研交流

1.加强中小学教材的学习交流

建议中小学数学教师人人准备一套数学义务教育教材,了解整个义务教育阶段的教材编排体系。一方面可以促进我们对知识体系的整体理解和深入掌握,建立起立体的知识与技能的坐标系。小学教师要知道该为学生的后继学习作好哪些方面的准备(包括知识、策略和思想方法等诸多方面),初中教师要知道学生已经掌握了哪些知识,还有哪些知识没有学到,学过的可以直接承接,温故知新,少走弯路,没有学过的则扎实教学,从头引入。endprint

2.加强中小学课堂教学方式方法的交流

在小学阶段,数学教学强调直观与形象,而初中数学教学则抽象得多,内容侧重于推理与分析。小学数学教师非常重视学生的生活经验,常常设计生动有趣、直观形象的数学教学活动,故在小学数学课堂上更多地采取实验操作、直观演示、模拟表演等教学形式。而初中数学教学活动常常按“问题情境—建立模型—解释、应用与拓展”的程序展开,注重抽象的数学模型的建立,教学节奏也相对较快。

由于初中数学教学的抽象性与快节奏,很多小学生步入初中后不太适应。因此,建议中小学数学教研组组织小学毕业班和初一年级的教师进行听课交流,以感受和学习对方的课堂教学方法,进行有机的融合,使学生步入初中后不至于感到课堂学习非常陌生。通过双方的课堂教学交流,中学数学教师扎实、严谨的教学风格,会给我们小学数学教师很大的启发,而小學数学教师的细腻生动、循循善诱的教学风格,也会给中学数学教师以一定的思考与借鉴。

总之,中小学数学教学的有效衔接是一个大课题,我们应携起手来,走进课堂,走近学生,多向交流,潜心研究和解决中小学数学教学的衔接问题,真正体现出九年一贯制办学的优势,实现学生在数学学习以及数学素养方面和谐、持续的发展。

责任编辑:宣丽华

Abstract: The issue with mathematics teaching connection between primary and secondary schools is an important practical project. Currently, nine-year compulsory educational teaching materials have considered the problem to some extent, yet more obvious fault phenomena still exist in teaching requirements and methods. School teachers should be very familiar with the connecting contents, have a knowledge of teaching requirements and methods, and intensify learning and multi-way exchanges to promote the harmonious and sustainable development of students mathematics learning and accomplishments.

Key words: connection between primary and secondary schools; content; requirementendprint