转型与重塑:新型城镇化进程中传统年俗文化的走向*

——以山西省G市为例

2018-01-18康永征

康永征

(中央民族大学 民族学与社会学学院,北京 100081;太原科技大学 人文社会科学学院,山西 太原 030024)

在党的十八大提出新型城镇化的发展战略后,中国城镇化进程明显加快。截止2016年底,中国人口城镇化率已经达到了57.35%。新型城镇化的核心是人的城镇化,城镇化进程已经不单单是注重追求城市规模的扩大、空间的扩张,而更主要致力于文化和公共服务等内涵的提升。在这种结构性转型推动下,中国社会正在发生系统性的变迁,源于乡土社会的乡村传统文化也因失去了所依赖的社会基础而面临生死存亡的选择。年俗因其集丛性特征形成了具有中国传统特质的代表性文化,从年俗文化的变迁可以窥探整个乡村传统文化的走向。本文试图通过对山西省G市年俗文化的变化进行描述,来探寻传统年俗文化在新型城镇化过程中的发展趋势。

一、城镇化进程中传统年俗文化的淡化

随着城镇化的推进,中国的乡村正在逐渐消逝,以其作为生存基础的乡村传统文化随之呈现淡化的趋势。

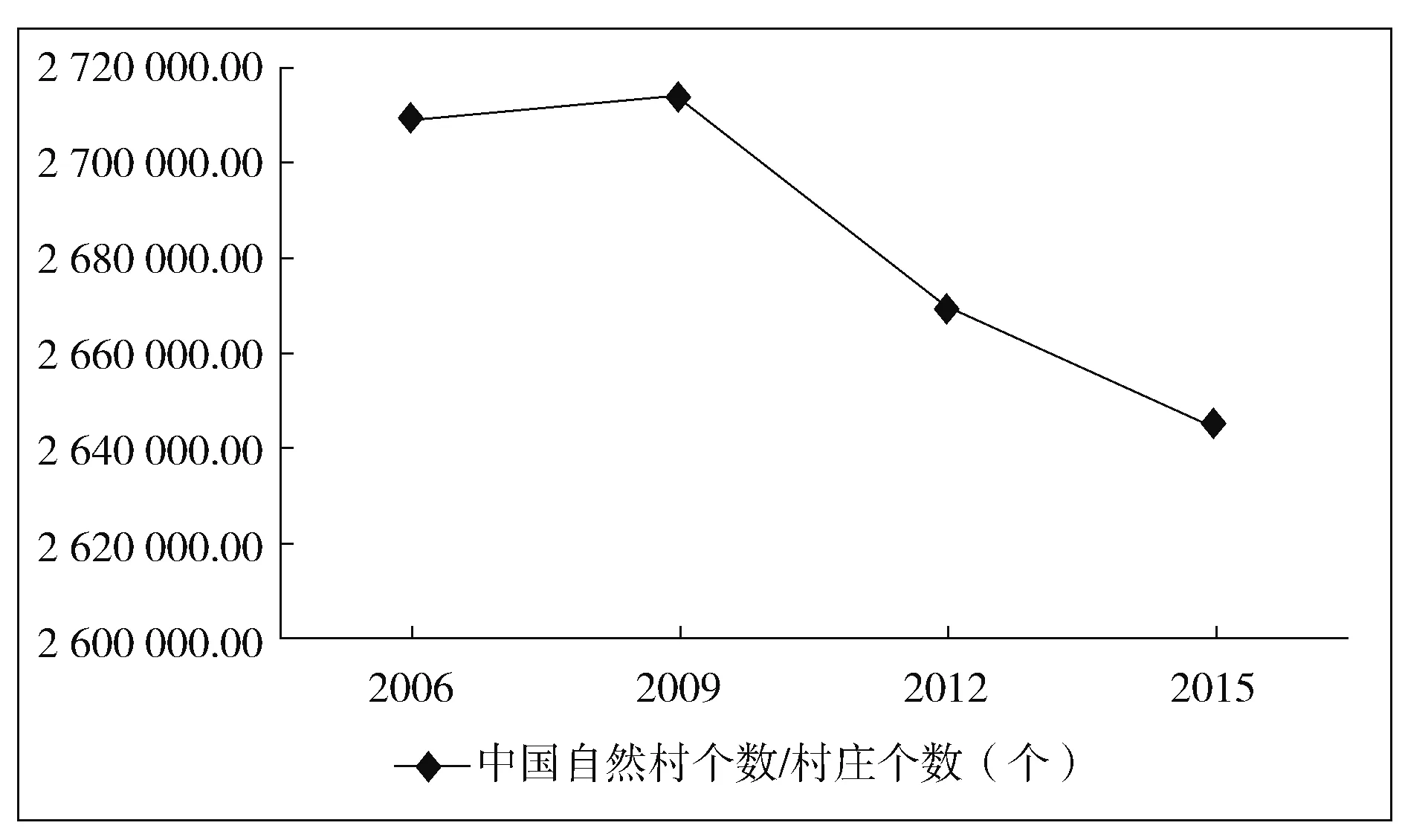

(一)乡村的消逝

城镇化,是指人口向城镇集中的过程。伴随城镇化的推进,我国乡村的数量正逐渐减少。“在1990年到2010年的20年时间里,我国的行政村数量,由于城镇化和村庄兼并等原因,从100多万个锐减到64万多个,每年减少1.8万个村落,每天减少约50个。”[1]这说明,在中国这个曾以农业文明兴盛的广袤大地上,行政村正在减少。如果说行政村的数量在某种意义上受政府机构裁撤与设立的影响,那么自然村个数的整体下降则更加说明,我国的乡村正在逐步走向消亡(见图1)。

图1 2006—2015年中国自然村个数变化图

G市作为山西省太原市下辖的一个县级市,与全国各地一样,乡村消亡的进度一点也不慢。“有点文化的年轻农民都到城里头打工去了,村里剩下的全是老弱病残”,这种情况非常普遍。村里人越来越少,自然村在不断地消亡。同时,随着人口的结构性变迁,在政府的主导下,部分农村正在进行“整体搬迁”。例如G市东曲街道X村位于G市区以东15公里处,前后都是山,全村仅有162户、786口人,耕地面积较少。根据全市地质灾害防治规划,全村整体搬迁到H村的福康苑小区。整个小区占地面积60亩,建设住宅楼12栋,文化、教育、体育、医疗等设施齐备。搬迁后的X村整体并入了H村,现代化的住宅环境中再也看不到X村的影子;加乐泉乡Y村,位于G市大山之中,原有人口400余人,整村拆迁后多数村民搬入政府兴建的红梁山住宅小区,如今全村仅剩30多人。类似于X、Y村的情况在G市并不罕见。

乡村的消逝是城镇化发展的必然结果,从社会发展的长远来看,由传统走向现代,由农村走向城市,是社会现代化发展的必然。但是对于生于斯长于斯的传统文化而言,却无异于塞源绝流。

(二)传统年俗文化的淡化

G市传统的年俗活动热闹而隆重,每一项活动中都蕴含着G市人对新年的美好祝愿和期盼,活动中的一些约定与“忌讳”在旁人看来,可能过于冗余甚至带有迷信的成分,但通过某种对信仰的敬畏,却发挥着社会规范的作用,约束着人们的行为,对整个社会秩序也有一定的维护作用。然而,随着城镇化的逐步推进,源远流长的乡村传统文化正在走向消失,G市传统的年俗文化也渐淡化和“变味”。

年俗文化的淡化主要体现在仪式的消亡上。

1.“小年”记忆的消亡。“小年”是春节的序曲,但现在人们对于小年的记忆已经变得模糊。

G市Y村74岁的邢某说:

传说腊月廿三这一天,灶王爷要骑马上天向玉皇大帝汇报这一家一年来的善恶,玉皇大帝会根据汇报来决定这一家人来年的吉凶祸福,所以古代的人要谢灶,除了感谢灶王爷赐福,还为了让他能多说好话,有的人家在贡品中直接摆上糖瓜,目的就是为了糊住灶王爷的口,让他不能乱说,灶王爷画像的两边还要贴上“上天言好事,回宫降吉祥”的对联来达到祈福的目的。但现在的年轻人包括一些中年人都不知道这个讲究,小年都不过或者是瞎过哩。

G市Y村56岁的女性刘某也说:

我们对这个也不甚了解,有老人在办,虽说每年都见,但都习以为常,为啥要弄,也不清楚,反正大家都这么过呗,家里的年轻人就更不用说了,根本不了解甚是个打发灶王爷上天,很多人都躲得远远的。

俗语称:“过了腊月二十三,马上就是年。”腊月二十三的小年即便是在乡村,也逐渐淡化了,在城市或者搬迁到城市的村民,则对于这个记忆更加淡化。

2.除夕气氛的衰退。春节的高潮是除夕,但除夕的气氛却日益衰退。

G市X村70岁的张某说:

现在过个年,简单多啦。以前我们小时候,要准备一个月还要多哩。你看,现在还有几个人写对联哩?外头的商场为了促销将春联作为广告的一种方式,于是人们也不再去管春联是否贴切,贴上只图个喜气。过去在村里的时候,一到过年,全村张灯结彩、盖柏叶门厅、垒旺火、架秋千。你看,住到这个地方,到了晚上,就只能看见对面这高层住宅楼各家阳台玻璃上星星点点的彩灯了。

G市H村36岁的常某也说:

虽然说是不像以前那么累了,可是也没有以前那么有意思了,我记得小时候在村里的时候,家家院子里堆的塔塔火,年三十晚上,炕上摆个四方桌,一家人围着,嗑嗑瓜子,吃吃饺子,看着电视,聊着家常,一起守夜;另外,老人们挺注重祭祖,常常把已经逝去的先辈们的照片请出来,摆起一个供桌,还要用红纸写上一个牌位,我们这里叫“神子”,让先辈和我们一起过年。现在谁还记得这些,要在客厅里摆上这些,还让来家里的客人笑话呢,小孩看了也怪瘆人的。

传统乡村的除夕之夜,年味汇成了一个点,各种文化蕴意通过形形色色的方式展示了出来。随着乡村的消逝,春联已经找不到传统文化的美,不仅写春联的人越来越少,春联所具有的文学底蕴更是荡然无存。除夕时一家人围炉坐、道家常、发红包、守年夜的美好景象在多数人的现实生活中已不复存在。旧时整个村庄喜庆而热闹的场面也沉入旧梦,再加上雾霾天气的影响,春节中最重要的放鞭炮也开始趋淡,更让除夕的气氛大打折扣。

3.拜年习俗的变味。春节是走亲访友沟通感情的好时光。乡村有“初一走、初二郎、初三初四拜姑娘……”的说法,意思是说初一到乡里乡亲家拜年,初二拜岳父母,初三给姑姑姨妈家拜年。但随着科技的发达,春节拜年逐渐被电话、短信、QQ、微信等软件所取代,拜年的内容成了千篇一律的“群发”,多数年轻人喜欢“宅”在家中,上网、打游戏、看韩剧成为了春节期间青年人的最爱,而走出家门去拜年已经成为一种负担,传统的拜年形式虽说尚存,但已不再是主流。

4.社火活动日渐式微。过去乡村从初一到十五,天天耍狮子舞龙灯,像G市还有具有山西地方特色的跑旱船、踩高跷、背棍、拗棍等传统项目,正是因为有这样的活动习俗,才将这些传统文化传承了几千年。如今,这些活动已经基本消失,一方面是因为社火活动已经失去了传统文化的支撑,开始成为奢侈的庆祝活动;另一方面,一些传统技艺失去了传承人,很多活动已经无法进行。

除了传统文化的淡化,还有就是传统文化的变味。例如:祭祖活动变成了家族势力的凝聚,成为权钱交易的平台;游艺活动变成了赌博;拜年压岁钱变成了炫富和攀比;年文化变成了商业活动;等等。事实上,春节已经越来越成为一种符号。

二、传统年俗文化淡化的原因与结果

(一)原因

乡村传统文化的淡化,一方面是由于生活方式的变化,另一方面是因为物质水平的提高。

随着城镇取代农村,市民代替了农民,城市中日益加快的生活节奏、日趋变大的生存压力,再加上宗族家庭观念的淡化,人口流动的频繁等因素,使每个人都无暇自顾,人情、亲情的地位日渐衰微即是自然而然的事了。本以拢聚人心为目的的节日,也就自然提不起人们的兴趣,节日的感觉就会走向淡化。

同时,随着经济发展,物质水平迅速提高,生活明显改善,过去逢年过节才有的衣服、食物、礼物、零花钱在每日都可信手得到。缺少了这种企盼,每天都像过年,自然人们就不再重视,对于节日的向往相对减少了。

此外,传统年俗所建立的社会基础是社会物质基础的极度匮乏,人们生活水平的极度低下,由此而产生的人们对于美好未来的追求就成为了年俗文化形式所隐喻的真实含义。现在,人们这种需求没有了,很多文化传承所需要的环节也就随之删减,当文化失去了赖以存在的形式载体时,文化的淡化也就成为了必然。

(二)结果

传统的年俗反映的是农民长期以来所形成的固化的思维模式和行为习惯,反映的是中国几千年来所形成的传统文化,这种文化直接影响着农民的生存状态和生活方式。年俗的淡化与整个社会的变迁密不可分,淡化将会带来以下结果。

一是文化的丧失。传统乡村文化的丧失必然带来农民行为的失范,行为的失范会造成农民思想和行为的不稳定。

二是文化的转型。当传统乡村文化遭遇断裂时,会主动接受社会的调节,与社会发展适应。传统文化寻求转变成为现代文化,乡村文化寻求转变成为都市文化。在文化的转型中,不可避免会带来文化主体(即农民)思想的震荡,导致在文化的转型衔接环节产生短期的文化真空(也即短期丧失)。

三是文化的重塑。重塑是通过一种外在的力量对文化转型进行干预的过程,通过保护、引导、规范等一系列文化建设措施,规避文化丧失和文化转型环节中的文化真空,促成转型社会的健康整合。

三、新型城镇化中乡村年俗文化的转型

所谓转型,是指事物的结构形态、运转模型和人们观念的根本性转变过程。文化的转型反映的是某一文化自身的状态与变迁的社会环境的适应,是文化自身在环境影响下求新求变的过程。新型城镇化进程中,随着农民向市民的转变,生活环境和物质条件均在短期内发生转变,传统的社会角色也随之发生变化,但现代市民的观念和思维方式却由于文化本身的堕距而无法在短期内形成,农民在传统农村中长期所形成的社会交往和文化心理特征,在面对变化后的城市环境时,必然会遭遇文化的断裂与重组,身份的认同和文化的认同均会产生危机。在这种情况下,深深烙在农民身上的传统乡村文化开始寻求向现代城市文化的过渡,即传统乡村文化的转型。年俗文化作为乡村文化的代表,其转型也成为一种必然。

(一)转型的原因与可能

首先是年俗文化赖以存在的基础发生了变化。中国传统乡村文化的形成有两个重要的基础;一是小农自给经济的生产方式;二是家国一体的宗法社会政治结构[2]。在这两个基础上产生的必然是以伦理道德为核心的文化价值系统。传统年俗文化的形成也基于这两个基础。G市年俗文化中祭祖、拜年、对神的敬畏以及一系列“讲究”(忌讳),其实质正是源于乡村长期所形成的文化范式。正如费孝通所指出的:“乡土社会中,乡民都遵循着一套稳定的文化规范,以礼来约束自身,在缺乏变动的文化范式中,人生下来就被禁锢在早已设定的传统中接受教化,社会的传统习俗、观念对人的影响根深蒂固。”[3]36建立这种文化范式的基础是家族伦理,而家族伦理关系是调节社会生活模式的基本前提,也是个体安身立命的重要基础。同时,由此而衍生出来的家国一体的宗法社会政治模式构成了整个社会的组织系统,村落是放大后的家族,乡村传统文化的精神源头是家族,其次是宗族,最后是民族。因此,家族的中心地位使得伦理在社会生活秩序的建构和调节中具有至关重要的意义。在传统社会中,人们社会生活是严格按照伦理的秩序进行的,服式举止、洒扫应对、人际交往,都限制在“礼”的范围内,否则便是对“伦理”的僭越。随着城镇化的推进,农民的身份已经发生转变,年俗文化赖以存在的这两个基础均发生了解体,失去浸润源泉之后,传统年俗必然发生萎缩直至消亡。

其次是城市文化中现代性发出的召唤。自城市开始兴起,“其社会结构就与农村有着极大的不同,城市的出现被视为人类进入文明社会的标志之一”[4]。城镇化是农民获得现代性的必经路径,在这一过程中,传统乡村文化与现代城市文化遭遇,两种文化的差异引起了文化的冲突。在这个新的世界里,最普遍、最重要的和危险的冲突不是社会阶级之间、富人和穷人之间,或其他以经济来划分的集团之间的冲突,而是属于不同文化实体的人民之间的冲突[5]。美国人类学家福斯特说:人们知道的新生事物越多,他们接受新的生活方式的可能性就越大,不同社会间的接触乃是决定文化变革的最重要的单一因素[6]19。正是城镇化的到来,使农民结识了城市文化中透出的现代性气息,并被这种气息所吸引,传统乡村文化封闭的系统慢慢打开,使其自身的转型不仅成了必然,也具有了可能。现代化生活中的方方面面都对传统的年俗文化具有冲击,传统的年俗讲究“有钱没钱,回家过年”,而现代生活方式则正好相反,春节七天假给了许多人一个彻底放松的时间,出国旅游、外出度假等形式正在逐渐颠覆着传统的年俗习惯。这种现代性的召唤,是传统乡俗难以抵制的。

(二)转型的过程

列维·斯特劳斯指出,在社会活动和社会生活中深藏着一种内在的、支配表面现象的结构,这种深层的结构即人类的思维,而人类思维的基本结构则是 “二元对立”。新型城镇化进程中,传统乡村文化在城市文化的影响下,原本封闭的系统被打开,一些过时的文化传统因为失去存在的基础而逐渐消亡,现代性逐渐渗入,不同文化互相影响、重组,慢慢形成了过渡时期特殊的“转型文化”。这一文化的基本特征是“二元性”,年俗文化也不例外。

一是文化价值体系的“二元并存”。城镇化的结构性推进,使传统乡村社会封闭的壁垒被打破,农民的认知得到了拓展,更多新的文化观念被接受。传统乡村文化遭到了城市文化的冲击,而难以割舍的传统记忆又无法在短期内磨灭。二元价值体系构成了城镇化中人们矛盾的精神信仰。在G市的年文化里,传统“讲究”与现代观念的冲突表现得尤为突出。

二是生活方式的“二元共存”。正如费孝通所言,传统乡土社会本质上是熟人社会,它以情感为纽带,以彼此互助为特征,以熟人网络为信息渠道……然而,随着城镇化的兴起,这种特征逐步模糊,城市的现代化生活方式逐渐走入人们的日常生活中。让很多G市人在过春节时出现了选择外出旅游还是选择在家团圆的难题,正是这种二元生活方式的真实反映。

三是角色认同方面的“二元对立”。农民具有根深蒂固的乡土情结,浓厚的乡土观念构筑了农民的社会基础[3]9,长期所形成的生活习惯,让农民对乡土气息充满了留恋,也使其本能地产生了一种对城市生活的疏离感。按米格代尔的说法,农民认为“那些所谓的进步可能会把他们带入比现在还糟糕的地步”[6]42-43。而“远离土地,跃出农门”又是不止一代农民的美好向往。城镇化在一夜之间改变了农民的身份,而在思维的深处,他们仍在纠结自己到底是“农民”还是“市民”。

事实上,这种二元性在较长一段时间里必将存在,正如刘守英为了区别于费孝通的“乡土中国”而把当前中国看成是“城乡中国”一样,城乡二元文化交织正是这一时期乡村传统文化转型的特征。

四、传统年俗文化的重塑

人的城镇化最终要实现的是文化意义上的“农民城镇化”。这一目标的实现需要在新的时代条件下建立文化依托的社会基础,需要重新构建适应城镇化的新型生活方式,还需要完成农民向市民身份的成功转型。传统乡村文化的转型只是文化被动寻求与社会环境相适应的一个过程,仅靠这种被动的、文化自身的转型对于解决“人的城镇化”而言是缓慢的,也是难以实现的。“人类社会发展的规律也表明,越是多样化的社会,就越需要重塑与整合。”[7]因此,必须借助外在的干预,即重塑来加快城镇化的步伐。

(一)年俗文化基础的重塑

传统乡村文化随着城镇化进程的推进,其基础正走向解体。一些受农村相对落后的生产力发展等因素影响的落后的文化传统在现代文明的冲击下,正逐渐走向消亡。而传统文化中一些优秀的内容如果不能找到依附的基础,也将随之而丧失。所谓“二元性”特征鲜明的“转型文化”并不是文化发展的最终结果,传统文明的延续和继承将决定着中华民族存在与发展的前途。

传统乡村文化赖以存在的基础——小农经济和家国一体——虽然解体,但基于现代社会生产生活方式的社会主义核心价值观不仅可以支撑优秀传统乡村文化,也可以支撑现代城市文明。24字社会主义核心价值观是在党的十八大上提出来的,其内容是“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”。这一价值观不仅是对中国传统文化的高度概括与总结,也是对现代文明的深度理解与阐释,无论是农民还是市民,都能找到认可和遵从的依据。因此,在城镇化进程中,通过弘扬社会主义核心价值观,让传统乡村文化融入现代城市文化,可以重筑现代文化的价值观念。

随着人们生活水平的提高,人们不需要再为了过去一些“穷”讲究而受到禁忌的制约,年俗中的规范逐渐衰落,但是现代价值观却未能与传统年俗进行有效的结合,以致于出现了一些病态的发展,例如在G市过年期间出现了酗酒滋事、聚众赌博等一系列社会丑态,这些问题的造成不得不引起我们的警醒,文化不能呈现真空,需要从基础上进行重塑。

(二)生活方式的重塑

“村落文化的一个特质就是信息共有。”[8]传统的乡土社会,由于农民社会流动性小,人们被限制在一个相对稳定的空间中,人们对其他成员的情况相对熟悉,熟人社会的特性决定了农民的“信息共有”。在城镇化进程中,农民受这种传统人际交往格局的影响,对现代人际交往持有恐惧,形成了走向现代生活方式的藩篱,“需要营造积极的社会支持网络,引导和帮助农民与城市不同的社会集团或阶层交往,促进农民向这些集团或阶层的流动”[9],帮助其确立现代化的生活方式。传统年俗中不乏有一些习俗已经被社会发展所淘汰,习俗本身就是生活方式的一种体现,因此随着现代化生活方式的确立,年俗的变迁势在必然。

从政府和社会角度来看,农民生活方式的重塑首先要构建社会公平保障体系,努力营造公平的社会环境,促进城镇化进程中农民的合理流动;其次是搭建城乡文化的共生平台,打破城乡文化交流壁垒,使其具有时代气息的城市文化与透着乡土气息的农村传统文化能够互联互通,推动农民更好地理解城市文化;最后是创设和谐的新型社区文化,维系社区良好的人际关系,增强社区居民的归属感和对城镇生活的亲近感,从而引导农民融入城镇生活方式当中。随着这种生活方式的重塑,新的风俗习惯终将形成,传统的年俗将会在改造中得到重塑。

(三)角色认同感的重塑

城镇化进程中,农民向市民的转化在学界被称之为“市民化”。郑杭生认为,市民化主要是指作为一种职业的“农民”(Father或cultivator)和作为一种社会身份的“农民”(Peasant)在向市民(Citizen)转变的进程中,居住空间、身份和职业的转化过程,同时也是发展出相应的思想观念和行为模式,学习并获得市民的基本资格、适应城市并具备城市市民基本素质的过程。

新型城镇化作为一种由政府推动的结构性社会变迁,农民的居住空间和身份都已经得到了转化,而通过加强民生建设,又让城镇化中的农民获得了平等的经济、政治、社会身份与地位,减小了农民对城镇的疏离和对现代生活方式的恐惧与排斥。如果能够从文化的融合和建设上寻找一种积极有效促进农民观念整合的路径,就可以更好地避免农民在向市民角色转化中的认同危机,顺利完成身份的转变,真正实现“人的城镇化”。

过去,乡村习俗呈现“十里不同风,千里不同俗”的景象,而人与人之间也借此来进行地域区分,每当听到其他区域的社会群体与自己的风俗相同或者相近时,总是油然而生一种亲近感,这种亲近感本身就是一种角色的认同。在农村走向城市的过程中,城市文化取代乡村文化不应该是一种断裂,而应该是一种渐变。正如在美国,每当中国的传统春节到来之时,身在美国的西方人也带着一种好奇和参与的热情,身着唐装,摆龙舞狮,同食饺子,喜贴春联,共同庆祝中国年。事实上,这不仅仅是一种中西文化的交融,也是一种传统与现代的交融。正是在这种承递与交融之中,人们获取了对现代性角色的认同感。

中国乡村传统文化与中华民族几千年文明的积淀密不可分,在政府推动的结构性的新型城镇化影响下,这种文化的变迁呈现出了变异、转型等一系列新的特征。推动这种变化中的文化与现代城市文化的融合,有助于促进新型城镇化的健康发展。当然,年俗文化仅仅是传统文化中具有代表性的文化形式之一,从乡村年俗文化的变迁虽然可以窥探到传统文化在城镇化进程中的走向,但文化的裂变与重塑仍将取决于整个社会转型的进程。

[1] 李培林.从农民的终结到村落的终结[J].传承,2012(15):44.

[2] 朱民强.毛泽东哲学思想的“中国风格”分析[J].哲学文稿,2013(12):17.

[3] 费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,1998.

[4] 吴存浩.城市民俗文化与农村民俗文化差异论[J].民俗研究,2004(4):33.

[5] 塞缪尔·亨廷顿.文明的冲突与世界秩序的重建[M].周琪,刘绯,张立平,等译.北京:新华出版社,2002:7.

[6] J.米格代尔.农民、政治与革命:第三世界政治与社会变革的压力[M].李玉琪,等译.北京:中央编译出版社,1996.

[7] 宫敏燕.论城市化进程中农民认同危机的重塑与调适[J].青海社会科学,2012(3):21.

[8] 李银河.生育与村落文化[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2009:217.

[9] 彼特·布劳.不平等和异质性[M].王春光,谢圣赞,译.北京:中国社会科学出版社,1991:106.