乡土保护视角下乡村民宿空间的营造策略

——以浙江省传统村落民宿为例

2018-01-16聂紫阳

丁 奇,聂紫阳

(北京建筑大学,北京 100044)

1 传统村落民宿发展现状

关于传统村落的概念,在住房和城乡建设部、文化部等印发的开展传统村落调查的通知中明确提出:“传统村落是指村落形成较早,拥有较丰富的传统资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落。”如果不注重保护,传统村落所蕴含的文化就会断层、消失。为了更好地传承传统村落文化形态,复活传统村落的优良文化基因,2014年4月,住房和城乡建设部、文化部等联合发布《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》,对如何保护传统村落中的文化遗产作出新的要求:要全面保护传统民居等传统建筑,重点修复传统建筑集中连片区,保护古路桥涵垣、古井塘树藤等历史环境要素,保护非物质文化遗产以及与其相关的实物和场所。与此同时,要挖掘社会、情感价值,延续和拓展传统村落的使用功能,通过发展传统特色产业和旅游,挖掘传统村落的经济价值。2017年1月,中共中央办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》指出,传承发展中华优秀传统文化是全体中华儿女的共同责任,通过全社会参与,把中华优秀传统文化传承发展的各项任务落实到农村、企业、社区等城乡基层。

随着近些年来乡村旅游业的迅猛发展,旅游服务空间和设施的需求也不断增加,村落空间不断向外拓展,大肆侵占了周边的生态环境。传统村落由于特定的历史发展原因,一般呈现出与自然契合的小而精的空间尺度特征[1]。然而无序的建设不断地破坏村落环境的整体性和与自然的和谐性,对传统村落的独特空间和文化内涵造成了巨大冲击和破坏。

传统村落拥有独特的历史文化,而民宿是个文化产品,它并不是孤立存在的,是文化的一个传播媒介。历史文化积淀是传统村落发展民宿的内涵所在,没有历史故事,没有文化呈现,就无法激活民宿的内在生命力。乡村民宿的蓬勃兴起,可以让乡村原有的一切自然属性的物体,如空气、河流、山峰,一草一木一花,最大限度地成为改变山村的最大原动力。

然而,在旅游市场化严重的今天,独具特色的民宿却凤毛麟角。大量的乡村民宿在各地崛起,同质化、城市化的乡村与淳朴的民风相悖。还有一些乡村民宿片面强调乡土化,而这种虚假的乡土表象却体现不出真实的乡土淳朴的内在气质。

所以,如何在民宿趋同性、文化缺失性的旅游大背景下,以保护传统村落为前提,营造乡村民宿的空间环境,还原历史,塑造具有乡村淳朴特色的民宿形象是亟须解决的问题。

2 浙江省传统村落民宿空间营造案例分析

2015年5月,浙江德清发布了中国首部县级乡村民宿地方标准规范《乡村民宿服务质量等级划分与评定》(以下简称《评定》)。《评定》对民宿进行定义:指经营者利用乡村房屋,结合当地人文、自然景观、生态环境及乡村资源加以设计改造,倡导低碳环保、地产地销、绿色消费、乡土特色,并以旅游经营的方式,提供乡村住宿、餐饮及乡村体验的场所。并将乡村民宿依次划分标准民宿、优品民宿、精品民宿3个等级。2016年12月,浙江省人民政府办公厅《关于确定民宿范围和条件的指导意见》中指出,民宿经营规模为:单栋客房数不超15间,建筑层数不超4层,总建筑面积不超800 m2。

参考住房和城乡建设部第一批到第四批的传统村落名录,浙江省共有401个传统村落,大部分村落都未经开发,是潜在的旅游开发对象。而丽水市松阳县多达71个传统村落,数量之庞大,文化之雄厚,民 宿发展之迅速,促使优秀的民宿作品在这里诞生。本文选择3个传统村落的民宿进行研究探讨,分别是丽水市松阳县四都乡西坑村的“过云山居”、四都乡平田村的“木香草堂”以及杭州市桐庐县莪山畲族乡新丰民族村戴家山村的“云夕戴家山”。

2.1 选址与设计理念

地域文化特质和生活体验感的设计是当前传统村落民宿设计的重要趋势——地域性[2]。可以说,乡村民宿的选址与其设计理念是密不可分的。

3个民宿分别位于村中,村缘和村外,在不同的地理条件下,设计理念以尊重自然、保护传统为前提,提取出具有地域特色的自然因素和乡土因素,充分融入到民宿空间营造之中。

木香草堂(图1)位于平田村中高处,改造前是一座石块垒砌、灰瓦覆顶的老土房,是典型的普通民房改造成民宿的案例。

过云山居(图2)位于西坑村500 m耸立悬崖之上,改造前是两栋典型的浙西南夯土民房,两层。站在民房的阳台上,能清晰地看到前面两座山间的一个豁口,有大量的云堆积在那里,云雾散了之后,可以清晰地看到很远的松阳县城。

云夕戴家山(图3)位于戴家山村,改造前是游离于村庄之外的一个闲置农舍,由背靠缓坡朝向山谷的一栋南北向黄泥土坯房屋和一个突出于坡地平台的石砌平顶小屋构成。

图1 木香草堂地理位置(来源:笔者自绘)

图2 过云山居地理位置(来源:笔者自绘)

图3 云夕戴家山地理位置(来源:笔者自绘)

根据3个民宿的选址、特色和设计理念的特点,绘制成表1。由于木香草堂选址于高处,远眺可看到层层屋脊,再远则是白云和大山。视域辽阔,景色优美,意在打造温馨古朴的乡村民宿,重在乡情和乡愁。

表1 民宿选址与设计理念的关系

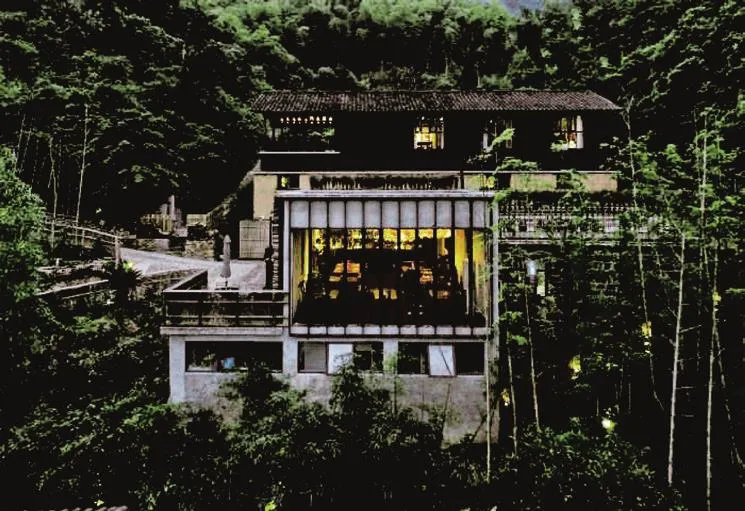

过云山居的设计目的是为了打造一个安静休闲的居住地,拉近人与人、人与自然的距离。悬崖之上,云海之中,独特的地理特征和气候条件为设计师提供了无限创新的可能。白色的云朵、高耸的悬崖都与简约中式、宁静修禅的理念相契合(图4)。

而云夕戴家山的理念主要体现在3点: 一是对地域文脉的尊重,避免人为设计破坏,主张“非专业”“反设计”,将现代的设计手法消隐于乡土间[3];二是就地取材,传统材料的现代再现,传统村落民宿设计材料强调在地性,重视材料的表达;三是充分发掘地方文化,创新民宿功能[4](图5)。

图4 过云山居整体风貌(来源:https://www.douban.com/note/573084325/)

图5 云夕戴家山整体风貌(来源:http://wx.miot.cn/i-42124)

2.2 建筑空间营造

改造后的木香草堂,建筑面积约400 m2,8间客房。保留建筑外立面,对建筑的内部结构重新梳理,创造更多的公共空间。细节设计以乡土材料为主,如房间的灯罩是竹筒,窗帘则是采用棉纱布,将乡村的生活细节融入到了民宿空间设计之中。

改造后的过云山居,建筑面积约450 m2,8间客房。设计保留了建筑原始结构,利用通透隔离形成多样的空间形态;建筑主体的二层走廊,铺装仿造园路,体现自然与建筑的融合;走廊墙壁一面仿古,一面现代,实现了传统村落新与旧的对话。茶道、禅道也在室内的装饰与设计中体现。

改造后的云夕戴家山,建筑面积约1 000 m2,共有17间客房,包括1栋拥有8间客房的夯土主楼,3栋独立别墅以及2栋三房并联别墅。柴火立面、竹篱笆围墙和扫把栏杆这些构造要素,都是经典建筑纪念性、永恒性的反面,却延续了乡土聚落独特活力的物质循环方式,将民宿融入乡土文脉。3个民宿建筑改造前后对比如表2所示(图6~图11)。

表2 民宿建筑改造前后对比

2.3 景观空间营造

木香草堂通过框景、透景的手法,将村落风貌、乡村生活气息引入民宿。

云夕戴家山位于山林之中,竹林环抱,依托自然景观营造清幽、安宁的环境。柴火墙面、竹篱围墙、扫把栏杆都是具有乡土特色的景观,建筑入口的白色置石点缀在金黄的篱笆之外,给人一种世外桃源的感觉(图12、图13)。

过云山居共有两处观景平台:一处位于入口玄关之处,可瞭望峡谷与云海;另一处位于悬崖之上,并设置了户外餐桌。从接待处进入庭院,空间细节丰富而有趣。通过借景、框景、透景、点景的手法,将周边的远山、云雾等自然景观融入到了民宿空间。

图12 云夕戴家村建筑入口(来源:http://www.360doc.com/conte nt/16/0303/20/10025910_539173356.shtml)

图13 云夕戴家村屋顶扫帚栏杆和柴火墙(来源:http://www.360doc.com/conte nt/16/0303/20/10025910_539173356.shtml)

3 传统村落民宿的空间属性

3.1 空间结构的层次性和叠加性

由于乡村民宿所处地理位置的不同,可将民宿空间分为近景空间、中景空间和远景空间3个层次。近景空间主要指建筑空间和庭院空间,人可以直接接触和感受的空间,注重空间的实际性;中景空间如过山云居的云海、木香草堂周边的民居,是营造民宿主题特色的关键;远景空间如过云山居的峡谷、云夕戴家山的农田山峦,是传统村落的大环境,营造乡村民宿的自然生态的氛围。而远、中、近的结合,构成了完整的乡村民宿空间。

近景空间是由建筑和庭院在水平方向和垂直方向交叠而成。建筑与庭院的参差错落,通过建筑构件或景观手法将自然引入室内,或从室内眺望自然景观。

3.2 空间功能的多样性和过渡性

乡村民宿是一个复合空间,除了解决最基本的住宿外,还隐含着体验当地人生活传统和民俗文化的意义,不仅“宿人”更“宿心”的情怀,而且生活体验感得到了越来越多的人重视,这也促使各种各样的空间类型形成。

乡村民宿的蓬勃发展给传统村落的发展带来了契机。传统村落的贫穷和破败是表面原因,深层原因是乡村遗产日渐脱离了生活,尤其是和现代生活的距离越来越远,从而让人产生了疏离感。而乡村民宿是乡村遗产与现代生活的连接纽带,是将乡村遗产与文化过渡到现代生活的点滴之中,并逐步将遗失的传统文化找回来的物证。

4 传统村落民宿空间的营造策略

传统的乡村民宿大多以乡村聚落中的民宅建筑等为依托发展起来,随着乡村旅游业的快速发展,利益驱动下的旅游资本大多采取“拆旧立新”等毁灭性的发展方式来进行乡村旅游开发,乡村聚落的文化结构和景观格局却遭到巨大的破坏。因此,乡村民宿必须建立在维护地方传统文化结构的视野下,突出“地域性”,如此才能获得持续发展[5]。

传统村落民宿的选址要充分考虑地域特征的影响,合理利用自然资源并结合乡土文化的再生性创造,提炼出民宿空间的设计理念。打破原生建筑的封闭性和防御性,创造通透开放的建筑空间,使自然景色、村落风貌透进建筑,融入建筑;改建的民宿要做到质朴且精致,在保留具有地域、乡土、人文等特色因素的条件下,实现新与旧的对话,营造民宿的历史感和时空感。而景观空间的营造既包括对庭院空间的精心设计,也包括对视域空间资源的利用。将自然融入民宿,民宿融入乡村,最终把乡村归还自然。挖掘传统村落的文化遗产、历史痕迹,用最简单的新事物,新手段突出具有年代感的旧事物,老回忆,存乡土情怀于细节。

乡村民宿在保护乡村历史建筑、维护乡村聚落形态上具有特别的意义,应该作为保护与传承乡土文化的载体,从而挽救正在日益减少的乡村意象和日益衰败的乡土文化。

[1]李易繁,钱洋,胡国华.旅游背景下藏族传统村落的保护性发展探析:以大香格里拉地区稻城亚丁卡斯村为例[C]//2016中国城市规划年会论文集.北京:中国城市规划学会,2016:963-973.

[2]王铠,张雷.全球化潮流下的地域性民宿:云夕戴家山乡土艺术酒店[J].建筑学报,2016(3):46-47.

[3]赵茜,王铠.新旧之间:云夕戴家山乡土艺术酒店[J].室内设计与装修,2016(4):112-117.

[4]徐迪,王诗超,丁继军.建筑师张雷的民宿设计作品研究[J].设计,2016(23):155-157.

[5]黄其新,周霄.基于文化真实性的乡村民宿发展模式研究[J].农业经济与科技,2012(12):68-69.