浙西南深垟畲族民居的乡土田野调查

2018-01-16范霄鹏王天时

范霄鹏,王天时

(北京建筑大学建筑与城市规划学院,北京 100044)

畲族,自称“山哈”,意为住在山里的客人,是我国典型的散居民族之一,多聚居于江南丘陵地带,广泛地分布在我国的福建、浙江、江西、广东、安徽等省。本次田野调查的目的地为深垟村,它位于我国唯一的畲族自治县——浙江省丽水市景宁县境内,深垟畲寨是我国传统畲族民居的典型代表。

1 资源生境

1.1 民族生境

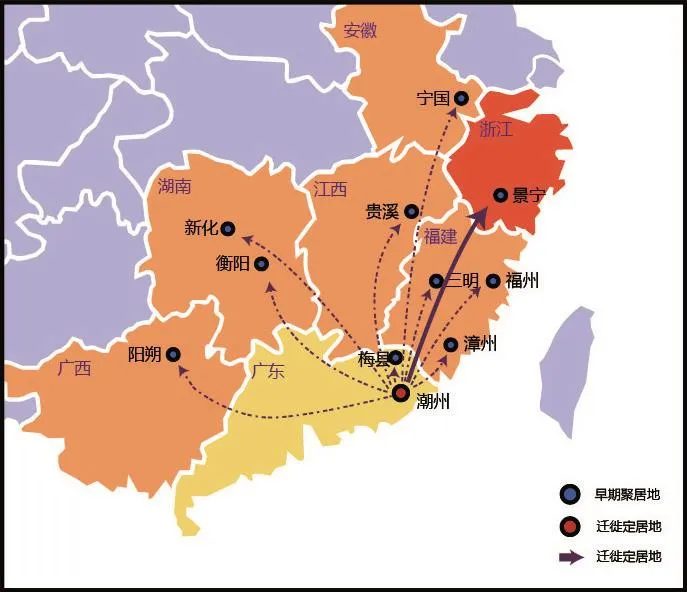

浙江在古代属于百越之地,生活在此的各族先民统称为百越族。据文献记载,畲族自汉代就已出现,早前居于广东潮州凤凰山地区,随后迁徙,汉唐时期,畲民迁徙至闽、赣等地区,随后从粤、闽、赣入浙,一直活动于我国的东南山区腹地,浙南畲族极有可能是当时百越族的一支(图1)。进入宋代,汉文史书上开始有了“畲或輋民”的畲族名称记载。“畲”字通“輋”,意思是山间搭棚而居的人,根据光绪《龙泉县志》中所载:“民以畲名,其善田者也。”可见畲族正是因其擅长农耕而得名。在长期的辗转迁徙中,畲族创造了灿烂多彩的民族传统文化并留存至今。

图1 景宁畲族的迁徙路线(来源:作者自绘)

1.2 环境生境

景宁地处浙西南山区,属武夷余脉的洞宫山脉,海拔约700 m,多为沟壑深切山地,呈现出“九山半水半分田”的地貌形态,夹峙的狭长山地发育出瓯江和飞云江的支流小溪,自西南向东北贯穿整个地区。此地气候湿热,雨量充沛,水雾氤氲,溪涧贯流,周边青山环抱,竹林茂密,其森林覆盖率高达70%。正因其水资源充沛、土质肥沃,擅长稻米耕作的畲族便迁徙到此处聚居。深垟村就坐落于这群山环抱的山间谷地之中(图2),以深垟自然村为中心,另包含叶源垟、中心垟和黄山头3个自然村。

图2 深垟村村落风貌(来源:作者自绘)

畲民的迁徙往往穿过密集的汉族村落向人烟稀少的山区寻找一块落脚之处,畲族村落镶嵌于汉族村落之间,形成“大分散小聚居”的分布格局。据考,深垟村最初为东吴孙权之后裔于宋末迁入而建,距今已有700多年历史;而后距今340多年,畲族雷氏于清康熙年间在此“开基立族”,从此汉畲两族居民在此混居,世代相处和睦。现全村共有村民216户764人,其中畲族48户198人,其余均为汉族。

深垟因地处山谷溪边,田垟土浅,旧名“浅垟”。畲族先民在此以石筑堤,垒墈造田,刀耕火种,深耕细作,为盼得丰收,反其意取名为“深垟”。受人力和物力的限制,在此世代生活的村民因地制宜地,以山间沟谷里富积的石块垒砌出石制民居与村寨。在绿荫和竹影婆娑的映衬下,村内由各种打制的石块、粗制的石料和大小不同的鹅卵石砌筑出的石屋、石墙、石路、石渠,沿着山坳、顺着溪流、锲入地形,村庄整体呈现出厚重朴实的形态,由此也有了“石头城”的美称。石制民居加之其地处偏远而较少有人为破坏,使得深垟村的整体村落形态得以留存,现存民国时期民居6幢,其中以孙氏宗祠、畲族雷氏宗祠保存最为完好。

2 村庄结构

2.1 村落空间

深垟村位于上头山西麓,东北侧为山坡,地势较为平坦的地方通过平整作为耕田(图3),西侧一条小河沿着公路从村庄中穿过。与景宁境内的其他畲族村落布局比较相似,择址时重视风水但不讲究朝向,而更看重农田日照和水流灌溉。对应选址处山谷自然空间的旷奥,深垟村沿外部路临溪流展开,顺延山势上升,布局紧凑、工整,整体上宽下窄,呈半个漏斗型扇面形态。村寨内房屋总体呈坐北朝南分布,其宽度、形状皆随地势形态呈现出不规则变化,错落分布在人工平整的小片土地上。村内骨架道路跨溪后沿等高线逐渐向山麓上延伸,道路系统不仅有水平方向的曲折、蜿蜒,更有竖向界面踏步连接的起伏,形成曲折流畅变化丰富的村庄街巷结构(图4)。

图3 深垟村内经过平整形成的耕田(来源:作者自摄)

图4 村落民居与道路空间形态(来源:作者自绘)

2.2 村落街巷

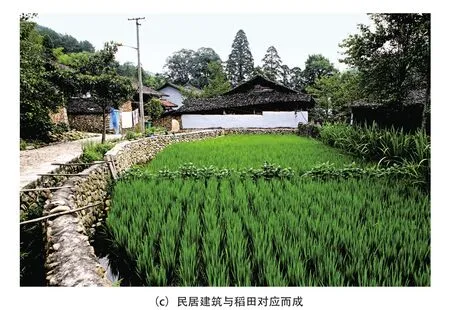

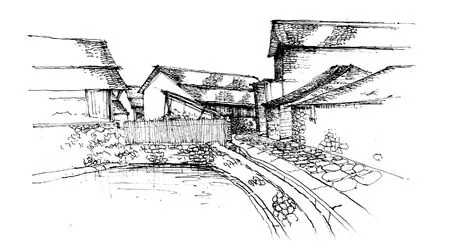

村庄的街巷主要以石板和卵石铺砌(图5),顺小规模的平整台地接入小道连接宗祠和各宅院,并连通周边耕作梯田,构成生产生活的空间骨架。村庄内街巷空间形式丰富:有两侧建筑夹立而成;有民居院墙夹峙而成;有民居建筑与稻田对应而成,形成空间界面不一且旷奥变幻的形态特征(图6)。村内由水井、水车等公共设施使用空间,以及岔道路口处的相对宽阔的空间等,构成了村庄街巷结构上重要的交往空间;整个街道空间因地形环境变化而蜿蜒,相较于铺砌卵石的道路,铺设的石板部分在街巷空间中曲折摆动增加了界面肌理的灵动。

图5 以石板和卵石铺砌的街巷道路(来源:作者自摄)

图6 多种村庄街巷空间形式(来源:作者自摄)

2.3 村落水系

沿骨架道路开设有石砌渠道的溪沟,砌筑的渠道壁宽约0.4 m,沟渠随着地形的起伏而或挖或砌,通过巷道旁边的水圳联接各民居院落,排水溪沟与外部环绕村庄的河流水系相贯通,畲民用毛竹引到水池,成为生活用水,当地人戏称为“真正的自来水”。同时生活废水也通过水沟排走,构成了完备的生活给水排水以及村庄防涝系统(图7)。此外,渠道根据村内稻田的分布而开设引入口并设置木质闸门,作为稻田的灌溉设施。

图7 石砌溪沟形成的村落水体结构(来源:作者自绘)

3 民居建造

3.1 民居型制

畲族语言中把房屋称作“竂”,景宁地区的畲族民居以四扇三间为单位的“一字型”寮为主(图8),这是由于村落依山而建,因地基受限,多较为狭长,故寮往往向左右延伸,形成“一字型”。院落空间形制上多为二层楼居,围以院墙构成前庭后院的格局(图9),前部的庭院为保证居室光照充足,相对开阔通透;后院为保证房屋安全而利用天井采光,显得昏暗幽深。景宁地区畲族村落的“一字型”寮普遍以木梁柱穿斗架为主体结构,两侧为山墙,前后无墙,除楼梯位置外,在功能布局上多大同小异,一楼住人,二楼储物。房屋正中一间为堂屋,开敞无门,后一步柱间有照壁,左右各开一扇门。照壁后无天井,一直盖到底,作为厨房。堂屋左右为两次间,次间的前一丈间为暖间(畲民称“堂前”)兼做餐厅,后一丈间为卧室。香火龛位于二层正厅的照壁上,楼上楼下空间布局基本一致。楼梯的位置有的在一楼堂屋照壁的后面,有的在厨房两侧等,根据布局的大小位置也有所不同[1]。由于二层的楼居开间数多、进深较大且多设外部挑廊,因而畲族居民基本放弃了传统民居茅草屋面的做法,逐渐转变为覆以冷摊瓦的长坡屋面或外加长披檐(图10)。当建筑进深较大时,则通常在屋面上设亮瓦,以解决室内空间的采光问题。

图8 景宁地区常见的“一字型”寮立面(来源:作者自摄)

图9 景宁地区典型的“一字型”寮平面图(来源:作者自绘)

图10 长坡屋面外加披檐的做法(来源:作者自摄)

3.2 材料建造

不同于其他畲族村寨房屋所采用的木构泥墙,深垟村村民吸收了汉畲两族民居特点,结合当地环境中山地河滩多林多石的特点,民居建筑多以石头垒砌围护的方式建造。村庄内民居建筑的墙体和院墙虽同为石头材料,却有着多种垒砌方式(图11),有以一块块山石自然拼接而成的整体蛮石墙体、有用经过加工之后的料石砌筑而成的墙体、有仅用料石砌筑门洞的蛮石墙体、也有料石与鹅卵石垒拼而成的墙体、还有卵石墙基上砌筑空斗砖的墙体。

民居附属建筑的结构多采用木质屋架直接搁置在石质山墙之上的方式搭建,墙体多为蛮石整体垒砌而成,檐墙通常以不到顶的半截墙方式垒砌,以此解决建筑的通风散湿。门洞采取两层木质过梁的方式建造,上层采用较大较长木梁以承担上部石墙的荷载,而门头之上的下层过梁则断面较小,与两侧门框和门槛嵌入石墙,用以形成整体稳固结构(图12)[2]。畲族的房屋的出入口位置结合山区地形,选择多根据环境因素随机应变,通常大口设在侧面院墙之上,方便出入(图13)。在结构上,当地门楼形态多采用木梁柱穿斗架的双坡,其轻巧灵动的造型与厚重石质形成整面院墙虚实互衬,独具特色。

图11 建筑维护墙体的多种垒砌方式(来源:作者自摄)

图12 蛮石墙门洞的构造形态(来源:作者自摄)

图13 民居入口大门(来源:作者自绘)

4 结束语

当前,随着城市化进程的不断推进,少数民族村落出现衰落和空心化,许多能体现中国少数民族优秀传统文化和独具特色的民风民俗正在慢慢消失[2]。长期以来,总有言论宣称景宁的畲族民居已经“汉化”,已经“无特色”,在客观上对畲族民居建筑、畲族文化的研究产生极为消极的影响。畲族本身人口较少、聚居地又相对偏僻,长期处于自给自足的生活状态,有些本民族自身的文化和传统并不为外界所知,畲族优秀的文化遗产的价值不仅远远没有被充分认识,反而在快速、大规模地破坏,正面临着即将失去的命运[3]。

畲族传统民居建筑是一种源于当地生活和劳动的产物,畲族人民依据地形、气候、生产条件等,探索出适合居住生活的建筑形式和建造方法,在建造、使用过程中,体现出对环境的尊崇,对自然的依恋,表现了一种天然质朴的美。但随着现代生活方式的引入,畲族人民迫切期望生存条件的改善,浙西南诸多畲族村落都面临着村庄民居更新的问题,如何根据畲民族传统文化的要求取舍和改变,进行畲族传统民居的保护、传承与开发,已经成为当前畲族村寨保护与更新的重中之重[4]。当代畲族民居建筑的更新只有从当代的社会形态入手,结合建筑进步的同时,兼顾畲民文化精神的内容,以畲族民族文化为村寨和民居建筑更新的驱动力,延续畲族民族文化,才能从根本上完成畲族村寨保护与更新的时代使命[5]。

[1]赵圣洁.浙江省景宁县东弄村畲族民居初探[D]. 南京:南京工业大学,2013.

[2]范霄鹏,郝文璟.论民族人文要素与地区自然要素在建构中的作用[J].华中建筑2012(3):160-162.

[3]朱凌,朱宇恒.畲族民族文化影响下的民居建筑研究[J].建筑与文化,2012(7):78-79.

[4]汤书福,严力蛟,雷华国,等.畲族传统聚落形态及文化传承对策研究[J].科技通报,2014(3):79- 86.

[5]徐坚.浅析中国山地村落的聚居空间[J].山地学报,2002(5):526-530.