超早期静脉溶栓用于脑梗死患者的临床急救效果分析

2018-01-15李光伟

李光伟

(昌平区医院 神经内科,北京 102200)

脑梗死分为急性脑梗死与慢性脑梗死,患者往往由于高血压、高血脂等疾病发病,患者的脑梗死发病后,会出现脑部组织缺血、缺氧死亡,并影响患者该部分的神经功能,造成患者出现偏瘫、失语,严重时造成不可逆的残疾,对患者的未来生活产生巨大的影响,对脑梗死发病后患者的溶栓治疗,是提高患者脑组织修复效果,减少患者缺血半暗带影响范围的关键,对患者的临床治疗与远期预后,均有巨大的影响和价值[1]。超早期静脉溶栓在临床上已经得到近20年的研究和应用,并且取得了较高的应用效果,已经成为世界范围内首先的治疗手段,美国研究所研究显示,患者出现脑梗死3 h内即进行静脉溶栓,能够在治疗24 h后明显改善患者的卒中量表评分,评分效果提高47%左右。可见超早期静脉溶栓的临床治疗效果显著,且患者的治疗时间越早,对患者的治疗效果越高。本文对所选128例脑梗死患者采用超早期静脉溶栓的临床资料进行对比,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取我院2015年6月至2016年6月所收治的128例脑梗死患者,将其随机分为实验组与对照组,每组各64例,实验组男32例,女32例,年龄45~86岁,平均年龄(67.58±10.33)岁,就诊时间0.8~6 h,平均就诊时间(4.56±1.08)h,对照组男30例,女34例,年龄42~85岁,平均年龄(67.56±10.23)岁,就诊时间1~6 h,平均就诊时间(4.36±1.07)h。患者均在我院通过影像学CT或磁共振成像确诊且均为高血压患者,排除具有神经功能障碍、心脏、肝肾等器官合并症,并排除具有凝血功能障碍的患者,两组患者均在治疗前签署相关同意书,复合相关医学伦理学规定,两组患者的一般资料无明显差异,不具有统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法:两组患者均采用常规溶血方法进行治疗,常规溶血方法主要包括尿激酶的静点、甘露醇的静点等。尿激酶则50~100万单位进行注射治疗,溶媒为0.9%氯化钠溶液,滴注方法为快速滴注法,滴注时间在30~60 min,甘露醇选择250 mL,利用快速滴注方法进行滴注,溶媒为0.9%氯化钠溶液,常规溶栓治疗的治疗频率为8~12小时/次,对照组采用低分子肝素进行治疗,药物选择低分子右旋糖酐进行静脉滴注。实验组则在此基础上加用超早期溶栓进行治疗,在患者就诊时立即采用尿激酶进行治疗,药物剂量、使用方法与常规方法相同,超早期溶栓治疗为患者发病6 h内采用,超过6 h即不属于超早期溶栓治疗。两组均以2周为1个疗程,对比两组患者1个疗程后的临床治疗效果差异。

1.3 疗效判定:分为痊愈、显效、有效和无效。痊愈:患者的临床症状消失,神经功能缺损降低90%以上;显效:患者临床症状基本缓解,且神经功能缺损降低50-89%;有效:患者的临床症状部分缓解,神经功能缺损降低50%以下;无效:患者神经功能未见好转,临床症状未见明显变化,甚至出现加重。对比两组患者治疗前后的卒中量表评分,选择NIHSS量表进行评价,在患者治疗前与治疗后分别进行评价,对比两组治疗前后神经功能恢复效果。

1.4 统计学分析:采用SPSS19.0的统计学软件对数据进行分析处理,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

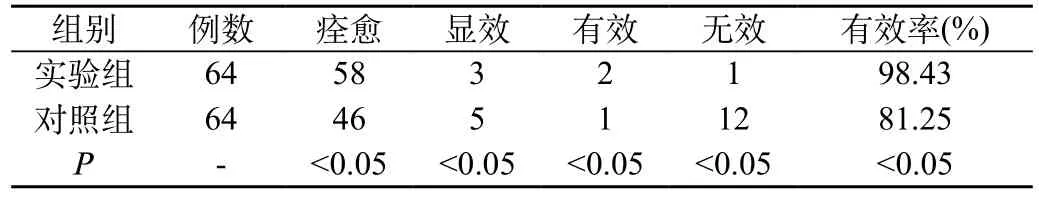

2.1 实验组治疗有效率98.43%,对照组治疗有效率81.25%,差异明显具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗效果对比分析

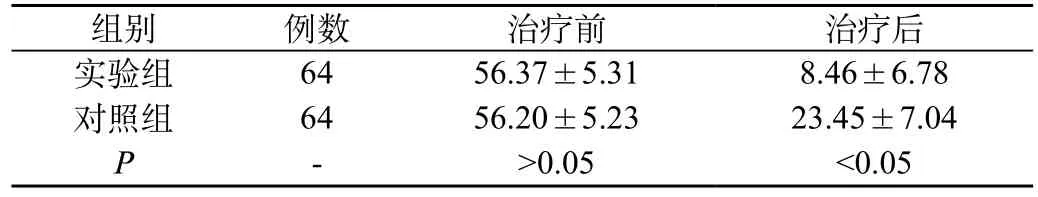

2.2 治疗前实验组NIHSS量表评分(56.37±5.31)分,对照组NIHSS量表评分(56.20±5.23)分,治疗后实验组NIHSS量表评分(8.46±6.78)分,对照组NIHSS量表评分(23.45±7.04)分,两组治疗前NIHSS量表评分无明显差异,治疗后差异明显具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组NIHSS量表评分对比分析(±s)

表2 两组NIHSS量表评分对比分析(±s)

组别 例数 治疗前 治疗后实验组 64 56.37±5.31 8.46±6.78对照组 64 56.20±5.23 23.45±7.04 P - >0.05 <0.05

3 讨 论

脑梗死患者的主要发病原因,是患者的脑组织由于血栓影响,出现长期缺血、缺氧,并在血栓积聚到一定程度后出现出血症状导致发病[2]。患者发病后,除出血、缺血的病灶部位外,其周围神经组织也会受到影响,周围病灶被称为缺血半暗带区,缺血半暗带与病灶部位不同,能够通过有效的血氧供给,有效挽救患者缺血半暗带的脑神经组织,对挽救患者的神经功能,减少患者的预后残疾发生率。随着临床对缺血半暗带区研究的不断深入,临床发现,患者的缺血半暗带恢复效果,与患者接受治疗的时间有一定的关联,如果患者能够在发病后及时就诊,在发病6 h内进行治疗,患者的缺血半暗带区能够得到较好的恢复,保证脑细胞离子平衡和结构的完整性,能够有效改善患者的脑梗死预后效果[3]。临床除采用常规溶栓、止血等治疗手段外,利用时间窗指导超早期静脉溶栓治疗,在我国临床上的应用十分广泛和成熟,利用时间窗进行超早期静脉溶栓,患者能够通过早期的静脉溶栓治疗,提高患者的临床治疗效果,有效恢复缺血半暗带的血液供应,帮助正常脑组织恢复其血氧供应,恢复脑细胞的活力,改善缺血半暗带区神经细胞存活效果,达到减少患者神经功能障碍的发生率[4]。在远期疗效方面,由于患者通过超早期静脉溶栓进行治疗,患者的脑组织神经不可修复的部分面积降低,受累神经减少,患者在超早期静脉溶栓后,肢体、语言功能的恢复效果较好,患者通过科学的功能修复与功能锻炼,提高肢体功能、语言功能的修复效果,从根本上减少患者残疾的发生,提高患者的远期疗效。本次实验中,实验组治疗有效率98.43%,对照组治疗有效率81.25%,治疗前实验组NIHSS量表评分(56.37±5.31)分,对照组NIHSS量表评分(56.20±5.23)分,治疗后实验组NIHSS量表评分(8.46±6.78)分,对照组NIHSS量表评分(23.45±7.04)分,患者能够通过超早期静脉溶栓治疗患者的临床症状,有效挽救患者病灶周围的缺血半暗带区神经组织的功能,降低患者功能障碍的发病率。此外,患者治疗前后的NIHSS评分差异明显,且实验组患者的NIHSS量表评分改善效果更高,可见超早期静脉溶栓能够帮助患者有效降低神经受损程度。

综上所述,超早期静脉溶栓方法对脑梗死患者的临床症状效果显著,能够有效减少患者缺血半暗带的脑组织受损程度,值得临床推广。

[1] 赵丽艳.急性脑梗死患者早期静脉溶栓的综合护理[J].航空航天医学杂志,2015,26(8):1029-1030.

[2] 吴伟莉,颜顺荣.急性脑梗死早期阿替普酶静脉溶栓治疗的护理体会[J].淮海医药,2015,33(6):617-618.

[3] 肖淑英,孟繁花,魏建朝,等.急性脑梗死患者静脉溶栓后早期神经功能改善的相关因素分析[J].北京医学,2016,38(3):218-221.

[4] 韩金玲,王传明,李巷,等.偏低剂量rt-PA静脉溶栓治疗不同分型超早期脑梗死的临床分析[J].中国生化药物杂志,2016,36(5):198-200.