基于人体压力分布的座椅形面优化设计∗

2018-01-15徐伯初

李 娟,徐伯初

(1.西华大学工业设计产业研究中心,成都 610039; 2.西南交通大学人机环境系统设计研究所,成都 610031)

前言

座椅舒适度主要有主观和客观两种评价方法。文献[1]中指出主观测试具有预测效度,带有主观性的人类判断实际上是有序的,且能与带有间隔的量表相匹配。也即主观评价可作为舒适度问题研究的直接参考因素。客观评价是结合相关生理或物理指标来进行推断分析,是舒适度间接且客观的参考因素。客观评价指标研究主要包括坐姿行为分析[2-3]、表面肌电[4-5]、体压分布[6-7]和脊椎负荷[8]。其中,体压分布是座椅舒适性研究的重要评价指标[9-10]。文献[11]中对人 椅接触面上的体压分布指标及其表征展开了详细的分析及实验研究。文献[12]中提出体压分布指标与主观评价关系显著,且压力分布均匀和腰部支撑是座椅舒适的重要因素。文献[13]中通过研究舒适度与体压分布的关系,指出臀部为影响座椅舒适度最重要的身体部位之一。

另外座椅形面是影响乘坐舒适性的重要因素[14-15]。文献[16]中通过实验研究表明,腰部支撑量和支撑位置需要相互协调才能提高座椅舒适度。文献[17]中采用腰靠可调实验装置展开实验研究,分析不同被试者对最佳支撑的特征,包括腰靠高度和凸起程度。目前的研究还缺少具体座椅靠背及坐垫形面特征与舒适度影响关系的详细分析;且大多座椅形面的舒适度研究是基于现有座椅产品形面或比较单一的造型形面进行对比研究。

本文中基于人 椅接触面的体压分布指标,结合主观舒适度评价研究方法,以静态坐姿下人体关键部位与座椅接触面的支撑点为依据,将座椅的靠背和坐垫进行了形面分解,制作座椅模型,以探讨座椅坐垫和靠背造型形面对舒适度的影响关系,最终提出座椅造型形面的舒适性设计建议,为座椅舒适性的设计与研发提供参考依据。

1 座椅形面分解

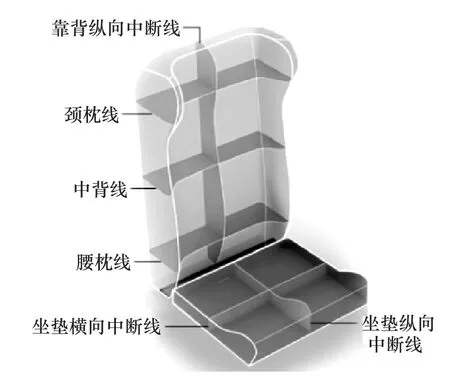

形面分解的目的是便于分析形面关键点与压力分布指标和舒适度评价之间的关系。座椅形面的分解是以坐姿下对人体关键部位起到支撑接触的关键点为根据。靠背分解形面包括:纵向中断线、横向颈枕线、中背线、腰枕线;坐垫分解形面包括纵向中断线和横向中断线,如图1所示。

图1 靠背及坐垫形面分解

2 实验研究

2.1 实验方法

主要采用主客观相结合的舒适度评价分析方法。首先根据座椅形面分解模块,制作具有不同典型形面特征的坐垫和靠背模型。征集被试者对静态坐姿下人体各部位的舒适程度进行评分,并进行体压分布指标测量,对舒适度评分和体压分布指标进行综合分析,探讨静态坐姿下座椅形面特征与舒适度的关系,从而为座椅形面的舒适性设计提供参考。由于体压与人的体征有密切的关系,故体压分布测量选取不同体质量身材的实验被试者。相关压力分布指标的测量采用美国的Tekscan人体压力分布测量系统。

2.2 实验模型

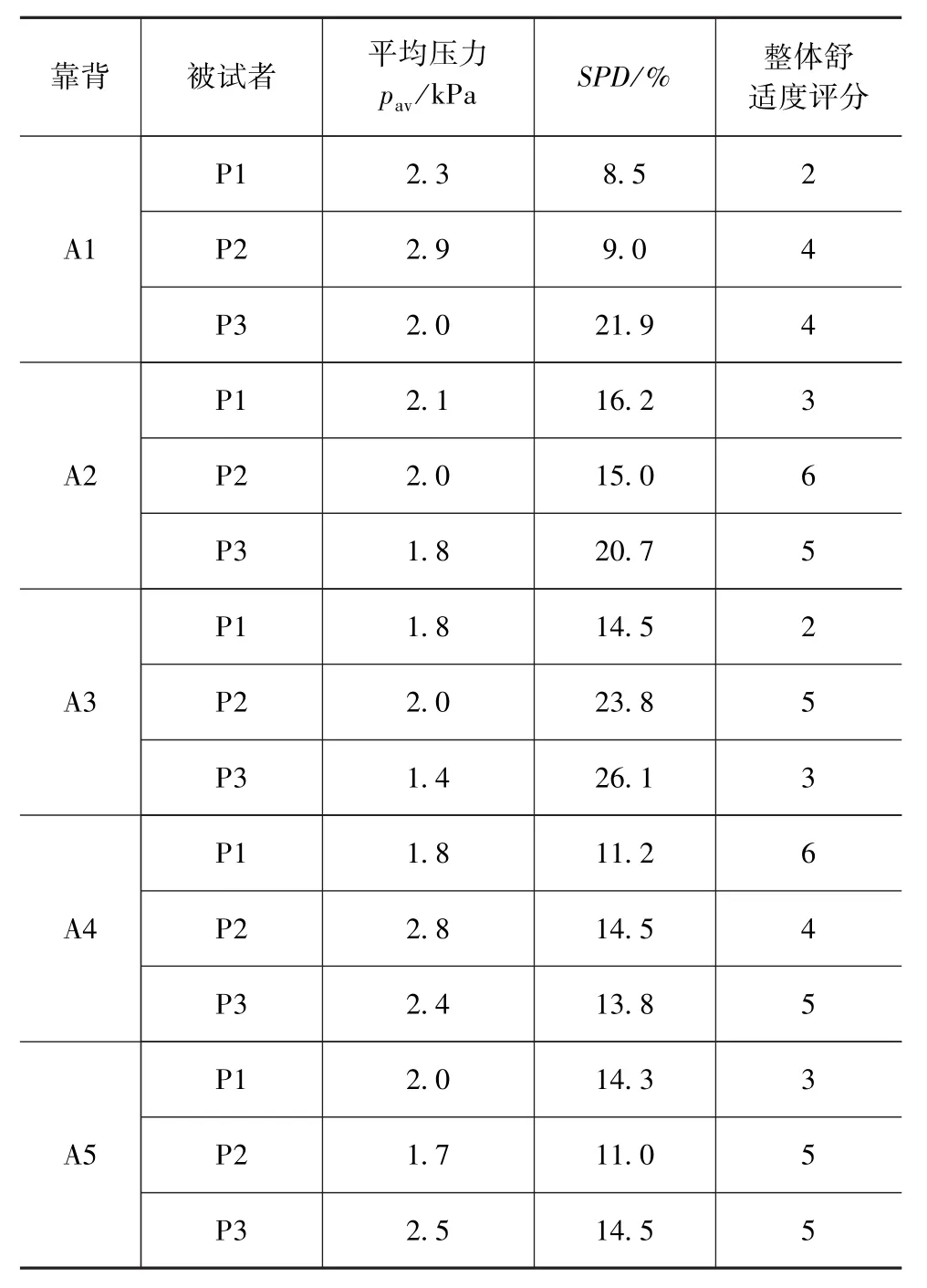

收集典型座椅并归纳其形面特征和人机尺寸,最终得出不同的5种靠背和6种坐垫形面造型,实验座椅模型几何尺寸参数一致,分别为座深40cm、座宽 45cm、靠背高 78cm、靠背宽45cm、靠背倾角15°;模型材料为聚氨酯泡沫,硬度统一为45度;模型表面绷布成形。2.2.1 靠背形面

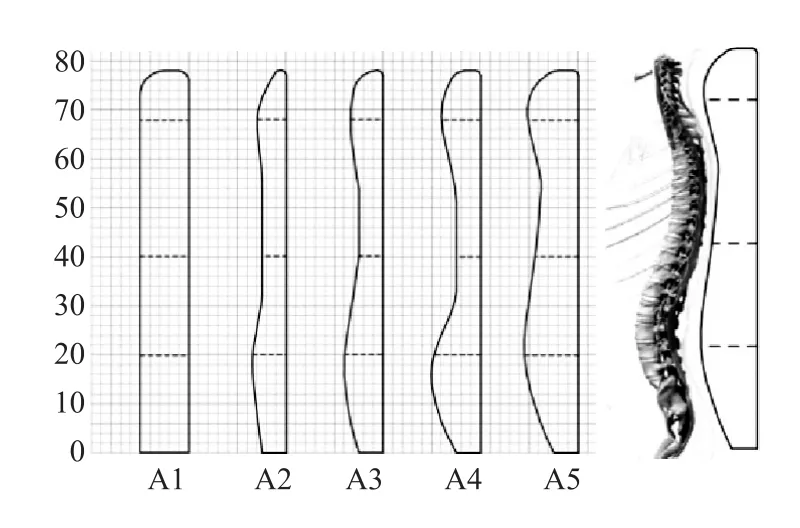

5个靠背纵向中断线如图2所示,A1为平面形态,A5根据人体后背曲线而生成,A2,A3和A4颈枕和腰枕向前凸出程度从小到大依次不同,本文中有关靠背形面凸出高度是指相对于中背断线中点位置的凸出高度,颈枕凸出高度分别为1,2和3cm;腰枕凸出高度分别为2,3和4cm。

图2 5种靠背纵向中断线(单位:cm)

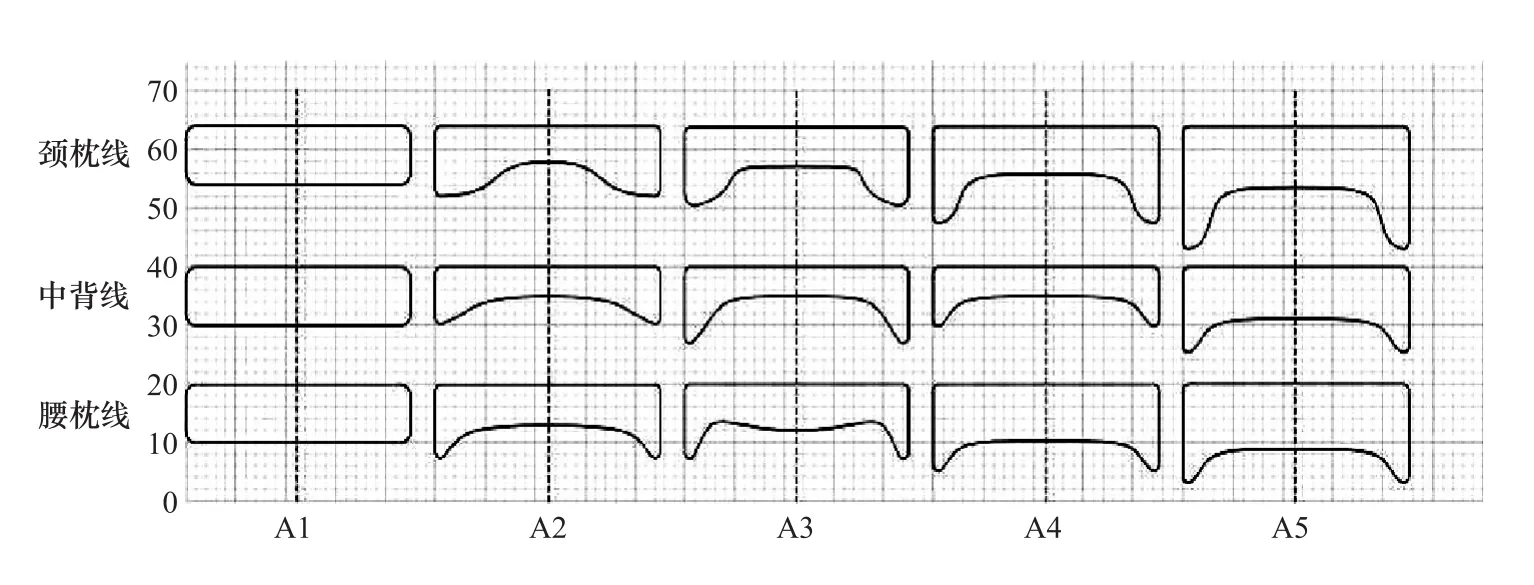

靠背横向颈枕线、中背线和腰枕线如图3所示,A2,A3,A4颈枕线内侧宽度从小到大依次不同,A5与A4相同,但A5侧枕较A4凸出4cm;中背线A2为圆弧形,A3,A4,A5为平直形,但两侧包裹凸出高度依次不同,A3较A4,A5向前凸出3cm;腰枕线A2为圆弧形,A4,A5为平直形,A3腰部的中点位置向前凸出。

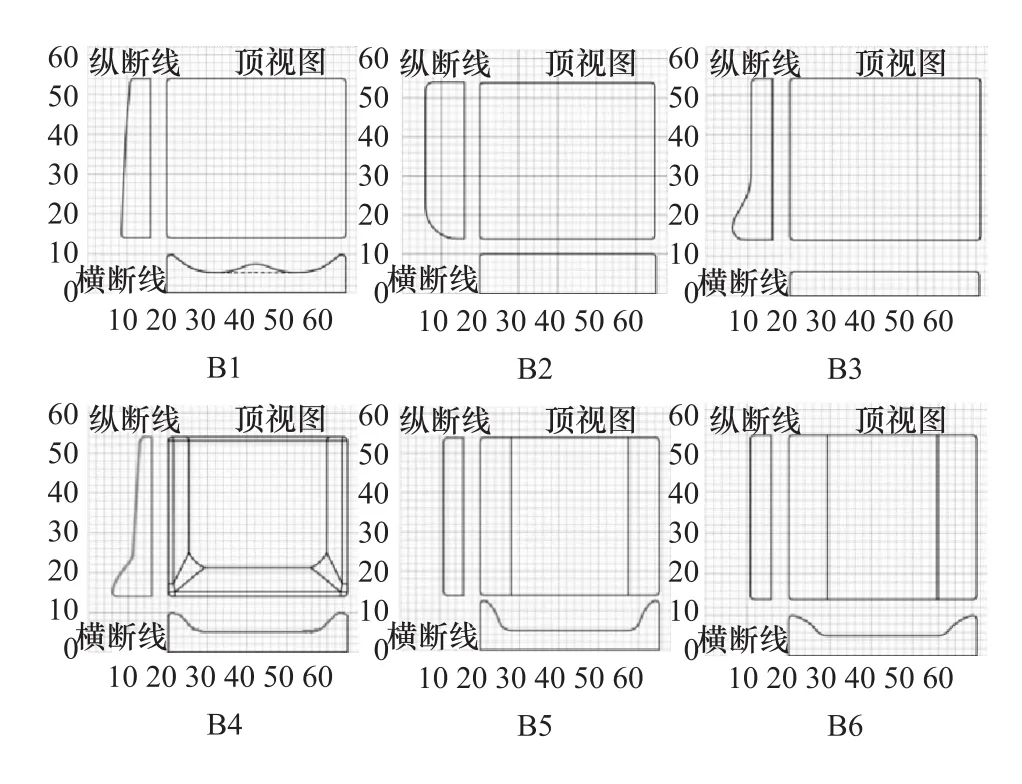

2.2.2 坐垫形面

坐垫形面三视图如图4所示,B1为与人体臀部、腿部近似贴合形;B2,B3为平面形,而B3前缘向上凸出5cm;B4为中部下凹形;B5,B6为两侧包围形,而B5较B6向上凸出2cm。

2.3 实验被试者信息

主观舒适度量表评价实验遴选的被试者具备两点特征:一是人体数据涵盖广泛且符合正态分布;二是样本量能反映总体,通过简单随机抽样的方法计算最小样本量为96人。本研究征集有效被试者共97人,其中女性51人,男性46人;平均年龄为24岁;来自高校大学生以及周边社区青年人群;身高和体质量范围从第10百分位至第95百分位,符合正态分布。座椅表面压力与人体体质量关系密切,因此客观评价中的体压分布测量被试者的遴选选取典型的小样本即可,本研究中选取了不同身高体质量的典型身材被试者共3人,被试者P1,29岁,身高179cm,体质量85kg;被试者 P2,29岁,身高174cm,体质量65kg;被试者 P3,28岁,身高172cm,体质量56kg。舒适度量表评价和体压分布测量实验皆在秋季进行,室内温度为20℃左右,着装多为单衣,不穿外套,以减少被试者对体压实验和主观评价的影响。被试者在过去一年中无颈椎脊椎等健康问题。

2.4 舒适度量表

实验量表的设计转换为人体关键部位的舒适度评分。舒适度评价量表为7级量表,从低到高依次为1~7分,1分代表非常不舒适,2分代表不舒适,4分代表一般,依次到7分代表非常舒适。靠背评价部位包括头部、颈部、后背、腰部和靠背整体舒适度;坐垫评价部位包括臀部、坐骨结节、腿部和坐垫整体舒适度。被试者坐于实验椅上,调整好坐姿后,根据人体部位示意图对各部位舒适度进行评分。人体部位示意图中具体标出头部、颈部、后背、腰部、臀部、坐骨结节和腿部位置,以便被试者能快速且准确地理解量表问卷中的各人体部位。

图3 5种靠背横向颈枕线、中背线、腰枕线(单位:cm)

图4 6种坐垫形面(单位:cm)

3 实验数据分析

3.1 靠背形面主观评价分析

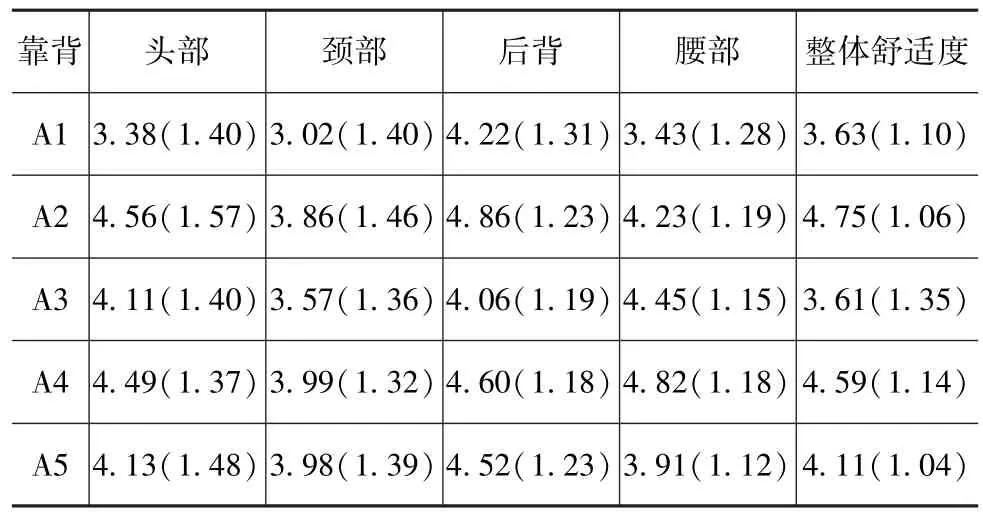

统计计算得出靠背各部位及其整体舒适度评分均值,如表1所示。整体评价从高到低的靠背依次为 A2,A4,A5,A1,A3。 其中平面形的 A1 人体部位及整体舒适度评价都较差;与人体背部曲线近似贴合的A5整体舒适度评价一般。

表1 靠背人体各部位舒适度评分均值

头部区域A2舒适度评价较高,该形面与人的头部形态较为贴合,带有侧枕且高度适中,并具有充足头部活动空间;A5侧枕凸出过高遮挡视线,A4较A3活动空间充分。颈部评分较高的A4,A5与颈部贴合,有良好的支撑,靠背颈部区域形面适当凸出3cm。后背评分较高的A2中背线为圆弧形,后背两侧略有支撑;评分最低的A3后背两侧凸出过高,有拥挤感。腰部舒适度评价从高到低的靠背依次为A4,A3,A2,表明对腰部具有足够支撑的形面舒适度良好,腰部凸出高度以5cm为宜。A5形面虽然与人体背部相贴合,但在坐姿状态下并不能给腰部以足够的支撑。

因此,从整体上来看,舒适度较好的靠背形面特点为:头颈部有充分的活动空间;颈、腰部能得到良好支撑,靠背颈部、腰部区域向前凸出高度依次以3和5cm为宜;靠背横向颈枕线、中背线和腰枕线内侧以平缓的圆弧形为佳。靠背应避免的形面特征为:避免平面形以及对颈、腰部无支撑的形面;侧枕凸出高度不宜超过6cm;背部两侧凸出高度不宜超过

5cm。

3.2 靠背体压分布指标分析

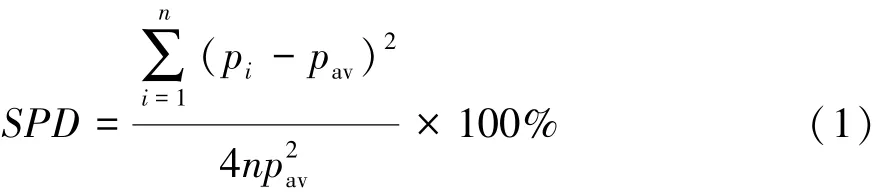

根据体压测量得到平均压力pav,算出静态座椅压力分布SPD值[18]:

式中:pi为第i个单元上的压力;n为非零值的压力点总数。

SPD值反映座椅上压力分布的均匀程度,SPD值越小,表明压力分布越均匀。

计算结果如表2所示,分别对每个被试者对5个靠背的SPD值和整体舒适度评分进行归一化计算,并进行两者间的双变量相关性分析,P=0.613>0.05,表明SPD与靠背整体舒适度无关,SPD不能表征靠背的舒适度。

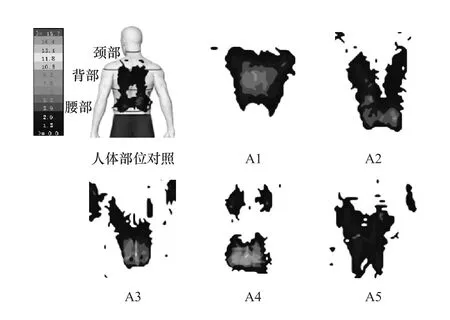

图5为P2对5种形面靠背的体压分布云图,从图中可快速了解到形面对人体后背各部位的支撑情况,如A2,A3,A4对腰部有所支撑,A1对腰部区域无任何支撑。

表2 不同形面靠背的体压数据和舒适度评分

图5 被试者P2对5种形面靠背的体压分布图

图6 坐垫各部位和整体舒适度评分折线图

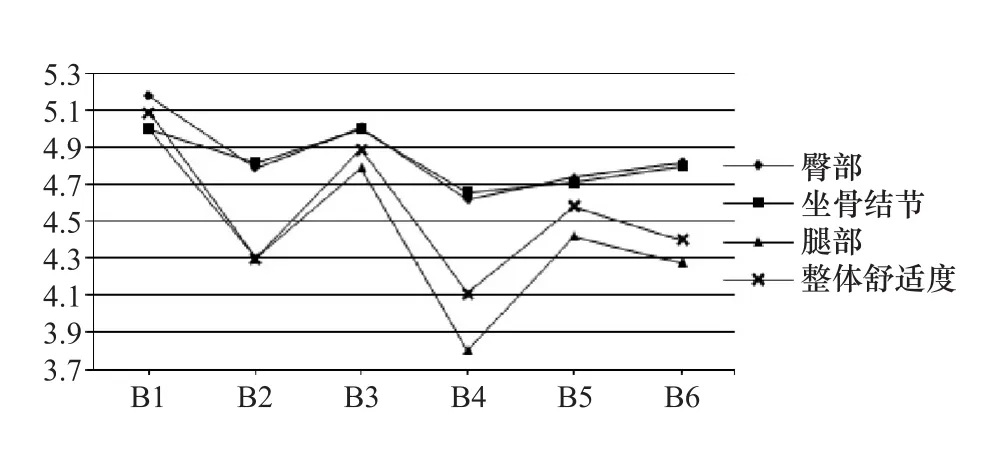

3.3 坐垫形面主观评价分析

图6示出坐垫各部位和整体舒适度评分均值。整体评价从高到低的依次为 B1,B3,B5,B6,B2和B4。被试者对6种坐垫的整体与各部位舒适度评价趋势基本一致。与人体臀、腿部贴合的B1臀部、坐骨结节和腿部区域舒适度评价都较高;平面形态的B2评价相对较差;B3,B4前缘都是凸起形面,然而二者舒适度却相差较大,原因是B3前缘为平缓圆弧凸面,人体坐姿下,腿部与坐面间相贴合、无空隙,并能对腿部起到良好的支撑作用,而B4前缘则凸面较为尖锐,腿部有被向上顶起的压迫感;B5整体舒适度和腿部舒适度优于B6,但臀部的舒适度劣于B6,表明坐垫形面可适当对腿部两侧有所包围,但对于臀部应给于充分的尺度空间,臀部两侧不宜产生被包裹的拥挤感。

3.4 坐垫体压分布指标分析

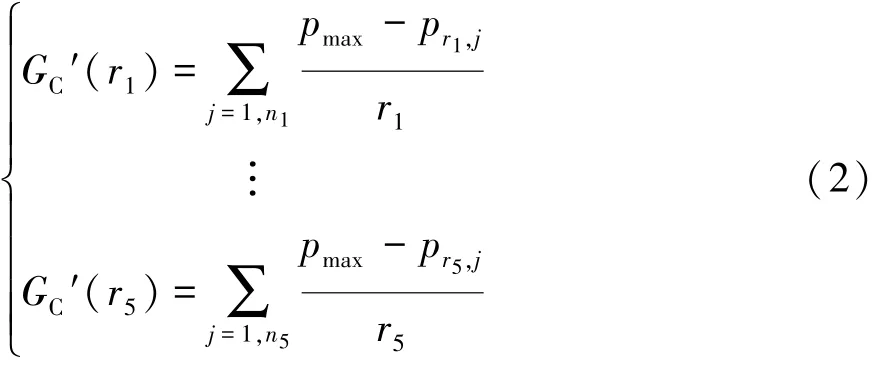

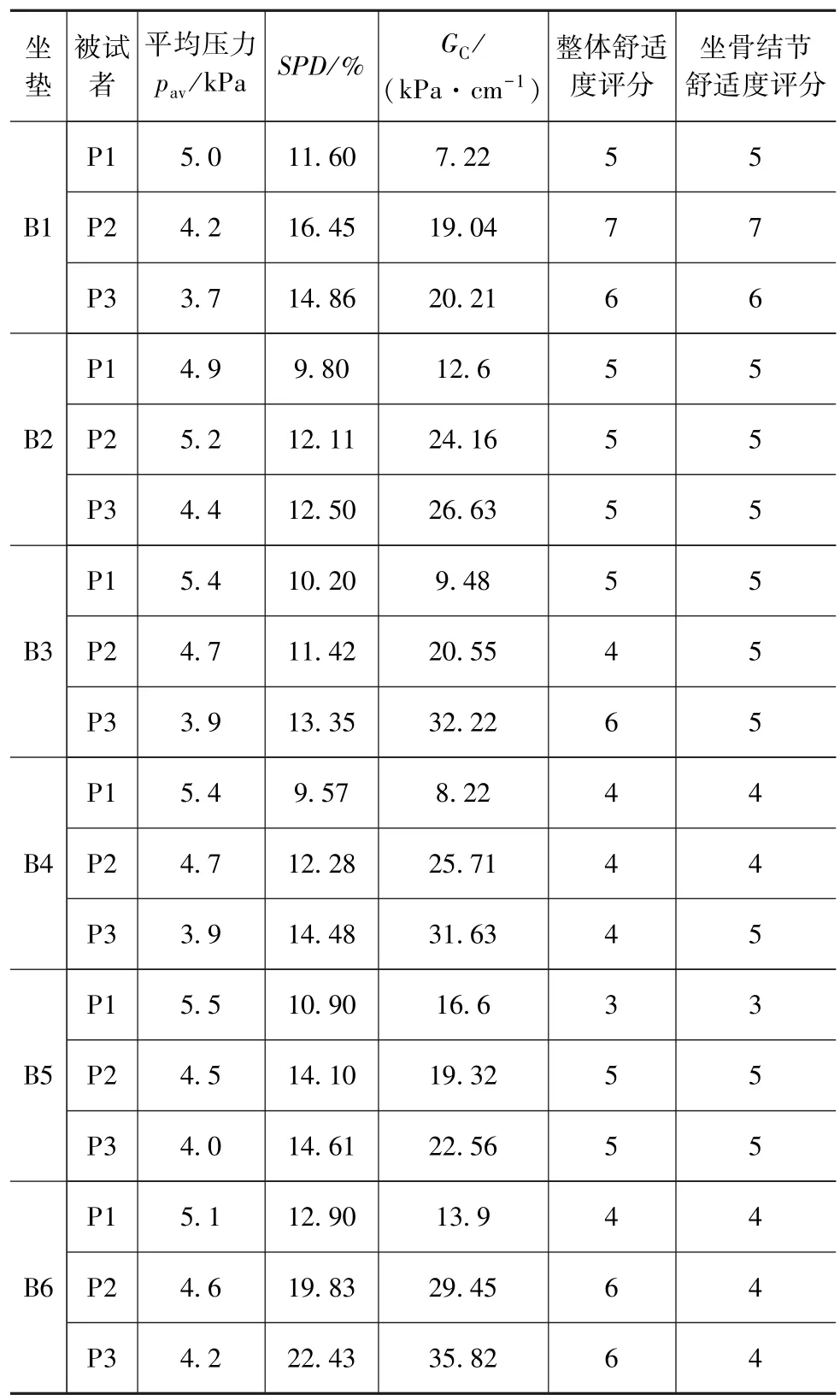

通过测量得出平均压力pav,根据式(1)算出坐垫的静态座椅压力分布SPD值,根据式(2)和式(3)(公式推导详见文献[19])得出坐骨结节处的圆形压力梯度GC值,结果如表3所示。

式中:pmax为最大压力值;nj为相应圆上压力点的个数。坐骨结节处的压力梯度GC为5个圆型压力梯度的平均值:

分别对每个被试者在6个坐垫上的压力分布SPD值和整体舒适度评分进行归一化计算,并进行二者间的双变量相关性分析,P=0.249>0.05,说明两者之间没有关系。这与文献[11]中的分析结果有差异。原因是本实验模型的坐垫形面是选取典型的、但无明显规律的曲面特征,而文献[11]是对不同程度下凹尺寸的单一坐垫形面的SPD与整体舒适度进行比较,坐垫形面变量单一且具有规律性。因此,座椅压力分布指标SPD在坐垫形面无规律且变量复杂的条件下,不能表征整体舒适度的情况。

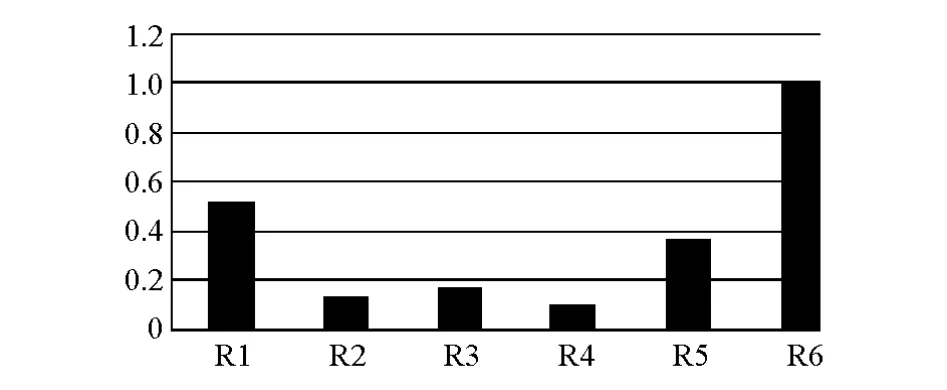

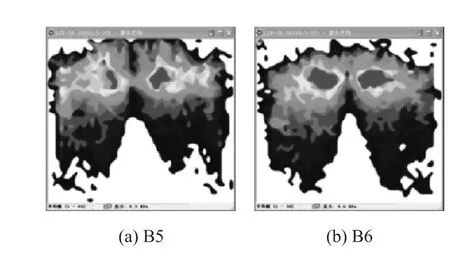

图7为3个被试者对各个坐垫形面的SPD值归一化后平均值的直方图。由图可见,与人体贴合的形面B1的整体压力分布相对不均匀;平面形的B2,B3和中部下凹形面B4压力分布较为均匀;坐垫侧边有凸起形面的B6整体压力分布最不均匀;B5侧边凸起高度较B6高出3cm,对比图8的压力分布云图,B5臀部两侧具有支撑压力,从而使整体压力分布比B6均匀很多。

表3 不同形面坐垫的体压和舒适度评分数据

图7 3个被试者对6种坐垫形面的SPD值归一化后的均值

图8 P2对坐垫B5,B6的压力分布云图

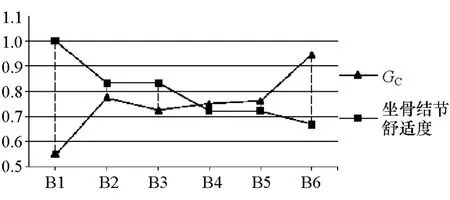

分别对被试者在6个坐垫上的圆形压力梯度GC值和坐骨结节舒适度评分进行归一化计算,并进行两者间的双变量相关性分析,P=0.001<0.01,说明两者之间具有显著关系。因此,无论坐垫形面指标是否复杂,有无规律,GC指标都能反映坐骨结节处的舒适度情况,即GC值越小,坐骨结节处(臀部区域)的舒适度越高。图9为归一化后的GC与坐骨结节舒适度的关系。由图可见,与臀、腿部贴合的形面B1坐骨结节处的压力梯度最小,舒适度评价也最高;B6坐骨结节处的压力梯度最大,舒适度评价也最差;平面形坐垫B2,B3的GC值处于中等水平,舒适度评价一般。

图9 归一化后的G C与坐骨结节舒适度关系

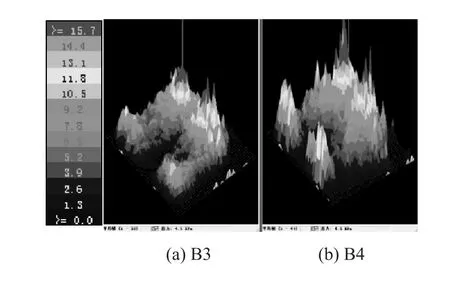

人体对坐垫的压力分布云图可直观推断形面对人体各部位的压力作用情况。图10给出了被试者P3对坐垫B3和B4的压力分布三维云图。从图中可以看出,B4前缘凸起形面尖锐,腿部位显示出较高的压力值,而前缘圆弧凸出B3的压力值则较为缓和,舒适度良好。因此,通过压力分布云图观察法可直观地分析坐垫舒适度情况。

图10 P3对B3和B4的压力分布三维云图(单位:kPa)

4 讨论

以一般静态坐姿下人体关键部位与座椅接触面的支撑点为依据,将座椅的靠背和坐垫进行了形面分解,并按照形面分解结果制作了不同曲面形态的5种靠背和6种坐垫模型,开展了客观座椅接触面体压分布特征实验和主观舒适度量表调查,研究不同座椅靠背和坐垫造型形面的体压分布及舒适度评价特征,提出了座椅靠背和坐垫形面人机优化设计建议,可为汽车座椅及其他领域的座椅舒适性设计与研发提供参考。

体压分布的主要关键指标是静态座椅压力分布SPD值和圆形压力梯度GC值。SPD值是反映座椅上压力分布的均匀程度,通过实验研究发现该指标不能表征座椅的整体舒适度,也即并不是各个压力点与平均压力的数值差越小,整体舒适度就越好,而是为提高舒适度座椅形面对人体关键部位应给予合适的支撑量,并避免对某些部位产生不必要的压力。GC值表示坐骨结节处的压力变化率。人体主要质量集中于坐骨结节,该处的压力变化越缓,则表示坐骨结节的周围组织分担了部分压力,提升了坐骨区域的舒适度。这与本文中的实验研究相吻合,即GC值越小,坐骨结节处的舒适度越高。具有与臀、腿部贴合特征的形面,能有效减小臀部区域的压力变化率,舒适度较佳。

在主观评价良好的靠背形态中,有足够支撑作用的腰靠形态具有明显优势,其次是颈部,因此在座椅整体舒适度的评价体系的研究中,须确定座椅形面对人体各关键部位舒适度影响的权重系数,结合体压分布特征与舒适度的关联性,提出能反映座椅整体舒适度的评价模型。

影响座椅舒适度因素较为复杂,由于实验条件的限制,实验室制备的多种靠背和坐垫模型尽管已基本满足测试需求,但若进一步增加座椅形面造型尺寸的变化范围,或研制出座椅形面关键部位尺寸可变化调节的装置,将有助于对座椅舒适度进行更深的研究。另外,本文中仅探讨了静态乘坐条件下,不同座椅形面的舒适度评价和体压分布特征,但在实验中还发现,久坐、姿态调整也会对疲劳或乘坐舒适度产生影响,因此在今后的研究中还须针对例如乘坐时长、动作变化等动态因素展开综合分析。

5 结论

(1)与人体背部曲线相贴合的靠背形面不是最优形面,整体舒适度评价一般。舒适度较好的靠背造型形面特征为:头颈部有充分的活动空间;颈、腰部能得到足够的支撑,靠背纵向中断线的颈部、腰部区域向前凸出高度依次为3和5cm为宜;靠背横向颈枕线、中背线以及腰枕线内侧以平缓的圆弧形态为佳。靠背应避免的形面特征为:避免平面形态;侧枕凸出高度不宜超过6cm;背部两侧凸出高度不宜超过5cm。

(2)与人体臀部和腿部贴合的坐垫造型形面舒适度最佳,其臀部、坐骨结节处和腿部舒适度评价较高。舒适度较好的坐垫造型形面特征为:与人体臀、腿形态贴合;坐垫前缘圆弧凸起,对腿部有所支撑。坐垫应避免的形面特征为:避免平面形态;前缘凸起形面避免过度陡峭或尖锐形态;臀部两侧不宜有包围形面。

(3)反映压力分布均匀程度的静态座椅压力分布SPD值不能表征靠背的整体舒适度情况。在坐垫形面无规律且变量复杂的条件下,SPD不能表征坐垫的整体舒适度;圆形压力梯度GC值不受坐垫形面特征的影响(即在坐垫形面无规律且变量复杂的条件下),能反映坐骨结节处的舒适度情况,GC值越小,坐骨结节处(臀部区域)的舒适度越高,且实验结果表明与人体臀、腿部贴合的坐垫形面GC值较小;通过压力分布云图观察法可直观地分析靠背和坐垫对人体相关部位的支撑情况。

[1] ANNETT J.Subjective rating scales:science or art?[J].Ergonomics,2002,45(14):966-987.

[2] CHEE F T,WEIC,FLORISK,et al.Sleeping in sitting posture analysis of economy class aircraft passenger[J].Electronic Engineering and Computing Technology,2010,60:703-713.

[3] LIESBETH G,SUZANNEH M,CEDRICG,etal.Activities postures and comfort perception of train passengers as input for train seat design[J].Ergonomics,2014,57(8):1154-1165.

[4] DEDERING A,ODDSSON L,HAMR R K,et al.Electromyography and ratings of lumbarmuscle fatigue using a four-level staircase protocol[J].Clinical Biomechanics,2002,17(3):171-176.

[5] 罗仕鉴.基于生物力学反应的驾驶舒适度研究[D].杭州:浙江大学,2005.

[6] ZEMP R,TAYLORW R,LORENZETTIS.Seat pan and backrest pressure distribution while sitting in office chairs[J].Applied Ergonomics,2016,53:1-9.

[7] KILINCSO U,WAGNER A,VINK P,et al.Application of ideal pressure distribution in development process of automobile seats[J].Work,2016,54(4):895-904.

[8] ZENK R,FRANZM,BUBBH,etal.Technicalnote:apine loading in automotive seating[J].Applied Ergonomics,2012,43(2):290-295.

[9] KAZUSHIGE E,MICHAEL J GRIFFIN.Factors affecting static seat cushion comfort[J].Ergonomics,2001,44(10):901-921.

[10] KYUNG G,NUSSBAUM M A.Driver sitting comfortand discomfort(part II):relationships with and prediction from interface pressure[J].International Journal of Industrial Ergonomics,2008,38(5-6):526-538.

[11] 李娟,徐伯初,连继峰,等.座椅舒适度的人 椅界面体压分布表征[J].机械科学与技术,2014,9:1298-1303.

[12] DE LOOZE M P,KUIJT-EVERS L F,VAN D J.Sitting comfort and discomfort and the relationships with objectivemeasures[J].Ergonomics,2003,46(10):985-997.

[13] ZACHARKOW D.Posture: sitting, standing, chair design, and exercise[M].Springfield, IL, USA: C.C.Thomas,1988.

[14] 张鄂,洪军,梁建,等.汽车人机接触界面体压分布的实验与评价研究[J].西安交通大学学报,2007,41(5):538-542.

[15] LIU Y,ZHANG X F,MA Y.Experimentsand evaluation of body pressure distribution on wheelchair cushion[J].Applied Mechanics and Materials.Trans Tech Publications,2014,529:317-320.

[16] 刘涛.基于压力分布的座椅舒适性设计方法研究[D].长春:吉林大学,2015.

[17] 王波,金晓萍,成波.腰靠在驾驶员脊柱上最佳支撑的研究[J].汽车工程,2012,34(12):1081-1084.

[18] AHMADIAN M,SEIGLER TM,CLAPPER D,etal.Alternative testmethod for long term dynamic effects of vehicle seat[C].2002 SAE International Truck and Bus Meeting and Exhibition,2002.

[19] NIELSC C M.Pressure distribution and ergonomics shape conceptualization[C].International Design Conference-Design 2000,Dubrovnik, May 23-26,2000.