20世纪花鸟画的演变脉络及文化观念的转换

2018-01-14主讲人美术杂志社社长兼主编

主讲人:尚 辉(《美术》杂志社社长兼主编)

20世纪中国花鸟画的演变,重要的不是语言而是隐藏在语言背后的文化观念。这种文化观念的转换,才是隐藏在百年花鸟画变革中更深层的东西。

一、笔墨个性化的人格象征

“写”和“意”是传统花鸟画的两大重要特征。由天人合一的中国哲学观念而生发的“民胞物与”的观照方式,必然会形成中国花鸟画用自然形象比拟人的品格与情感的文化心理。所谓“意”就是通过花鸟题材的选取,立文人精神操守的“意”,呈主观个性才情的“意”。文人画的题材就是人格对象化的题材。比如,竹子寓君子之节,幽兰拟隐士之操,梅花比骚人之格,秋菊喻墨客之骨。这些比拟所形成的文化指代,既是文明教化的结果又是文化训练和熏陶的产物。因此,传统花鸟画的花鸟题材是历经传统文化审美心理的筛择,并受其制约的,并非所有的自然花鸟都能纳入画家的笔下。这种具有固定文化指代的寓意载体与人格象征,无疑决定了花鸟题材的不断重复性,它是一个不断被程式化的文化符号过程,至于审美的自然属性那一面反退而居其次。所谓“写”,就是通过个性化的笔墨去阐释程式化的题材,让不断重复的共性化的文化符号转换为由笔墨个性化带来的艺术形象的独特性,这恰恰是对程式的修正和弥补。比如,明徐渭的《葡萄图轴》,既用长于疏斜历乱中的野葡萄来隐喻他怀才不遇的身世,又通过狂放淋漓的笔墨呈现他磊落不平、落拓不羁的个性情怀。这里,野葡萄的隐喻和狂放不羁的笔墨互为统一、互文共义。

吴昌硕是从19世纪跨越到20世纪的大师,当他把传统写意花鸟画推到一个新的境界时,无疑也为20世纪写意花鸟画确立了一个新的制高点。他从书法走向绘画的典型性正反映了世纪初年,用碑派书学所形成的笔墨审美特征为花鸟文化符号带来的新气象。吴昌硕花鸟画所谓的古朴、苍辣、凝重、厚拙的审美特征,实是以行草运笔移用于花鸟画的表现,是他的书法个性决定了花鸟画的个性,是他的书法成就最终决定了他绘画的高度。而另一方面,他的花鸟又是他人格的写照,充满了文人忧患的情怀。“写梅取有出世姿”,他像一般的文人那样喜欢梅花的超然尘外,自称“苦铁道人梅知己”。他对于梅花的观照,实是一种忧患意识的对象化。这是他在个人抱负不能实现时,由愤懑和孤愤转换成的“忧以天下”的意识。因此,吴昌硕的花鸟画是典范的文人画,他把自己的人格、心境、寄寓,完全通过传统文化审美心理选定的花鸟形象折射出来。

20世纪初年的花鸟画因吴昌硕雄浑、朴厚的笔墨个性而完整体现了文人花鸟画的文化意蕴,也开启了新的百年花鸟画之路。这个世纪,人们对于传统写意花鸟画的认知,无疑是从可以切身感受的吴昌硕的笔墨开始的。因此,吴昌硕具有了双重的意义:一方面他继赵之谦之后将碑派书学融入花鸟画而将传统推向一个新的峰巅,另一方面他成为20世纪最主要的传统资源,20世纪写意花鸟画的语言变革与文化观念的转换都以他为起点、为参照。直接接受他影响的陈师曾、齐白石、陈半丁、潘天寿以及海派诸家王一亭、王个簃、吴茀之、诸乐三、来楚生、朱屺瞻等,几乎构成20世纪的大师名家系列。而更重要的是,如果说吴昌硕是以人格载体与个性笔墨相统一的传统花鸟画的代表,那么除了下面涉及的处于推动花鸟画演变的那些链环中的人物以外,占有这个世纪绝大部分比例的花鸟画家都可以归于这个传统的体系(这个比例给人造成的印象是,花鸟画在这百年的变革不像人物和山水画那样鲜明)。这些画家都因自己独特的笔墨风格而显出个性上的区别,并影响一地一时花鸟画的发展,尽管他们师承、笔法、套路各个不同。

二、走出文化隐喻的世俗精神

尽管曾师从吴昌硕的齐白石,也是从碑学的书路进入花鸟画,甚至和乃师一样都把篆刻的金石之趣融入绘画中,但他却不是吴昌硕那种孤芳自赏愤世嫉俗充满悲怆情怀的文人画家。

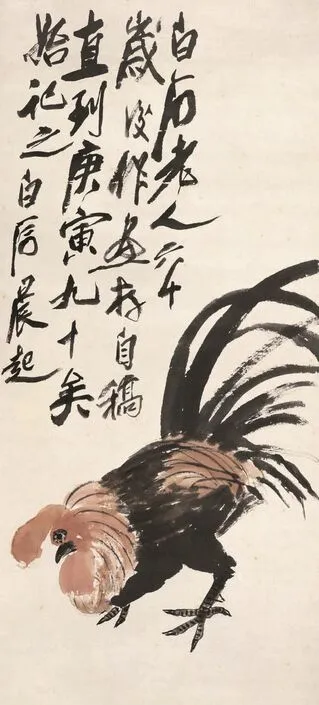

齐白石完全从自己乡间民居的生活经历出发,睹物追思。齐白石的画意完全没有吴昌硕那种孤高清逸的伤感与自怜。齐白石的蔬菜果实,则更突出地表现了他的乡村生活经历和世俗情感。淡化花鸟画的人格寓意,不仅是齐白石和吴昌硕的区别,也是他和文人画的区别。因此,齐白石突破了文人花鸟画受制于文化心理而锁定的题材范围,在其一生中,他涉及的题材极广,“为万虫写照、百鸟传神”,几乎没有什么题材不能纳入他的画面。而另一方面,他笔下的花鸟、草虫、蔬果又是他经历感受过的某种生活和境界,他的画因而都有一种特别的熟悉感和亲近感。

如果说在吴昌硕那座峰巅中我们看到的是笔墨高度的个性化与文化寓意、人格象征的统一,花鸟的形象也因文化指代、文化隐喻而符号化,外师造化注重感觉的第一性反而受到了冷落。那么,齐白石则以其闻见的丰富及真切细微的描绘而充满了活力和情趣。比如,他知道玫瑰的刺多是向下长,南方的紫藤花叶齐生,北方的紫藤先花后叶;知道鹰尾有9根羽,鸽尾有12根羽;他甚至能根据鲫鱼腮旁至尾部的灰白线算出鳞片的数量,清楚棉花瓣里面的细小纹路。他的虾能够画活,是以他细微的观察为基础的。因此,他作品的世俗精神又是他这种精审于物、注重体察的体现。齐白石未必懂得写实主义,但他却是通过自己实践走现实主义道路的画家,这和20世纪现实主义美学思潮的主流不谋而合。他注重从自己的感性经验出发,注重感觉感受的第一性,这是使他走出文化隐喻而追求花鸟虫鱼生命感受的关键。

齐白石花鸟画的世俗性与亲近感,也是他笔墨个性气质的一种直呈。他的花鸟用笔和其书法篆刻一脉相承,以苍劲的斜势出笔,形成了他率真遒劲、平直刚健、痛快爽利的用笔特征。正是这种用笔特征才彰显出他明朗、晓畅、亲切、平朴的艺术个性。当然,所有这一切都缘于他的实际、朴素、乐观、执著和对乡村的一往深情,都缘于他农民的身世以及这种身世所建立的入世态度。只有这样,他观照自然的方式才是感性的,才会更关注对象自身的生命特征,他描绘的一切,才会远离忧郁、悲伤、颓废,而充满生命与生活的活力和情趣。如果说齐白石从吴昌硕、甚至吴昌硕以前的徐渭、朱耷、石涛、金农那里接受了文人画的影响,那么这种吸取也只限于中国画形式、语言、格调方面的营养,形成齐白石艺术风貌的主体,则是他世俗式的拥抱生活的现实态度,而这恰恰是隐藏在题材、语言背后的体现20世纪花鸟画人文精神的一种文化观念。

吴昌硕 岁朝清供 151.6×80.7cm 纸本设色 故宫博物院藏

齐白石 公鸡 纸本设色

齐白石1919年起定居北京后才真正形成他自己的艺术风貌。当他把劳动农民的气质自然而然地融入艺术之中时,实际上已转换了传统文人画的出世理念,开始了20世纪亲近自然拥抱世俗的现代花鸟画之路。而从他定居北京的20年代至逝世的50年代,也恰恰是吴昌硕之后他引导花鸟画坛的另一个时期。

不能忽略的是,写意花鸟的齐白石同样精审于工笔草虫,“工”与“写”至少在他的艺术个性里是统一的,这种统一正在于世俗的精神,而这恰恰意味着工笔画在20世纪的一种特殊机遇。写意花鸟,笔写而意工;工笔花鸟,笔工而意写。因此,在总体审美精神上,工笔花鸟并没有偏离“同胞物与”的观照方式,只不过它的肖似与工谨的笔法多少有悖于主体个性的直呈。这是它几个世纪受到文人画冷落、不尽符合用个性化笔墨揭示人格独立审美方式的个中原由。20世纪为工笔花鸟画复兴创造的历史机遇,就在于工笔的实写所夹杂的世俗性成为整个社会求真精神和民主意识的体现。

20世纪工笔花鸟画的起点要推迟至30年代刘奎龄、于非闇、陈之佛相继完成各自的艺术新变之后。刘奎龄以造型精谨见长,他并非不重视“神”,只是不以“不似”之笔而以极似之形去捕获对象的“神”,传达他的情感和意趣。以瘦金书入画、以厚实丰艳的色彩取胜的于非闇,本身就无多孤高的寄寓。而陈之佛的雪梅、雪雁、雪翁,倒颇能体现文人不同流合污的雪操,他的作品也总散逸着孤寂、淡泊、哀怨的情调。当他用没骨、渍水、撞色去追求色彩充盈、富有装饰意趣的画面表达时,显示的却是走出文化隐喻的世俗口味。

三、生活的寓意

当传统花鸟画形成用笔墨个性去充实具有文化隐喻共性的花鸟题材时,笔墨语言的价值也空前提高了,而且这种笔墨强调的是建立在语言规范(如屋漏痕、如锥画沙、如折钗股、如虫蚀木)之上的体现主体气质、学养、才情的个性化。相反地,它也在相当程度上削弱了外师造化的作用。由于缺乏来自感性直观的新鲜与活力,创造新形式、新趣味的动力便日趋衰退。齐白石的成功在很大程度上取决于他的现实主义态度,取决于他对生活的体察入微。感受生活的独特点,才是避免一般化的前提,也才能避免将生活现象作观念化的反映。问题是,当以花鸟为生活审美的诉求时,花鸟画传统的文化隐喻也就转换为生活的寓意。

在20世纪五六十年代,传统艺术面临的最大挑战就是怎样面向生活、反映时代精神的课题。尽管它带着极强的政治强迫性,甚至不够尊重一些艺术规律的特殊性,但客观上促进了传统文人画的现实主义转化,促进了传统花鸟画的文化隐喻向生活寓意的转化。

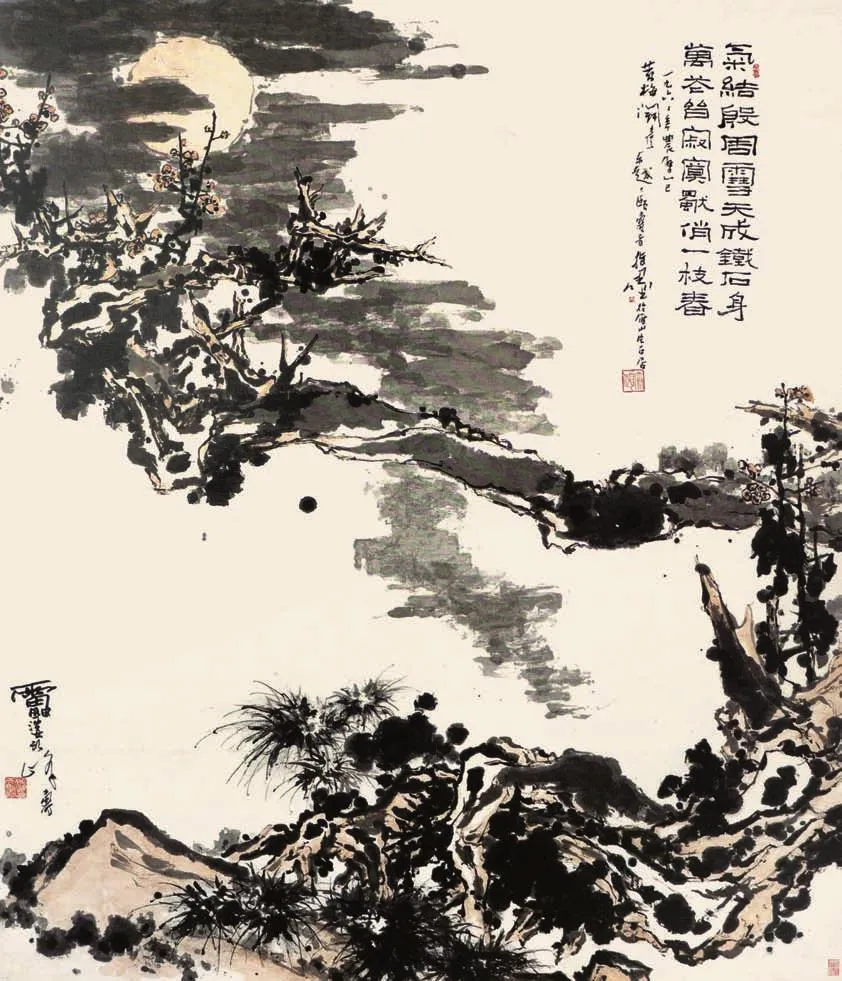

潘天寿无疑是20世纪花鸟画的第三座高峰,他的艺术创造所携带的信息,更具有这个世纪的特征。比如,中与西、传统与现代、笔墨与生活,都是这个时代必须面临也必须回答的问题。因此,他的艺术个性、艺术成就也就包含了对这些问题的认识,或者说,这些问题的解答也成就了他的艺术风貌。比如,坚持民族艺术的他一贯倡导拉开中西距离,“中国绘画应该有自己独特的民族风格,中国绘画如果画得同西洋画差不多,实无异于中国画的自我取消”。富有意味的是,潘天寿虽然和当时的西洋写实绘画拉开了距离,但并没有和讲求内在表现与形式意味的西方现代主义拉开距离。他奇异的章法、严谨的构成、化圆为方的造型乃至遒劲古涩的大线,这些他风格的表征都和西方现代主义不谋而合,他是前无古人地最富有构成意识、最讲究形式意味的画家。从这个角度讲,他包融了中西,也正是这一点,他成为20世纪后半叶探索花鸟画视觉形式意味的开创者。再比如,他的艺术成就并不仅仅在于他出入隶书、化圆为觚的书学历程所形成的雄奇博大、奇峭险绝的笔墨个性,没有从造化中寻求新鲜的感受,没有现实主义的生活态度,也就不能赋予他的笔墨以时代色彩和现代精神。他不像人们印象中的只强调笔墨、只强调传统的画家,他在尊重生活感受上,同样令人敬佩。他在《雁荡写生图卷》中落款:“一夜黄梅雨后时,峰青云白更多姿。万条飞瀑千条涧,此是雁荡第一奇。六一年菊花候写雁山所见。”生活是艺术的根本财富,对生活的拥有和感悟程度是艺术家得以提高、升华自己创作的前提条件。因为艺术家对于生活,不仅从中获取新颖、生动的创作素材,更重要的是对其加以过滤、升华、结晶为客观世界的哲理和规律性的认识。就潘天寿的艺术成就而言,无论他是受现实主义精神的影响还是弘扬花鸟画“写生”的传统,强调对山涧花木的感受性、强调对生活气息的把握,才是他创作《小龙湫下一角》《记写雁荡山花》这些最能代表他艺术水准作品的关键。

生活感受的独特性,的确会改变艺术构思的经验及语言手段。在潘天寿晚年的作品中,实境的感受在不断修正他那奇崛峭拔的笔墨,山水与花鸟的融合也在不断增添他艺术构思的平实感。值得注意的是,花鸟与山水的融合不仅复现了花鸟的自然生态环境,而且显现出实境之美的重要性。这种花鸟实境一方面是平凡素朴的,需要“发现”的眼光去提纯;另一方面又是生活的场景,充满生活的诗意。如果说生活感觉为潘天寿的花鸟增添了清新的山水景观,他是用独特的眼光发现山涧花木的素朴之美,讴歌花花草草至纯至真的生命,那么现实感受则为郭味蕖的花鸟画带来生活的寓意。从篱笆、鸡舍到背篓、麦垛,乃至散置的农具、屋檐的辣椒玉米,都提示着花鸟与人、与生活的关系。也可以说,郭味蕖的创作高度,在于“花”与“鸟”的生活化,他作品的清新意境、扑面而来的生活气息,都来自于与劳动生活密切相关的花草与什物。他是进一步推动由文化花鸟向生活花鸟转换的一个举足轻重的人物,他的作品里充满了生活的主题。比如,他爱画乡间的山丹丹花,在《归兴》《秋熟》和《麦忙时节》等脍炙人口的名作中,它既是画面的主角又是柳筐、背篓、锄头、镰刀的配角。与其说它是劳作的点缀,毋宁说它是生活的诗篇,它传递的不是文化人的忧患意识与自我遣兴,而是完全出于对劳动人民素朴之美的颂扬。

自觉接受新文化启蒙而研习西画的郭味蕖,是真正把西方写实主义精神与写实主义的某些技巧运用、贯穿到自己创作中的花鸟画家。他不仅注重生活诗意的阐发、贴近劳动人民的情感,而且以美的客观性为审美出发点。只有这样,主观的“我”才有可能去寻找和发现客观的“美”。因此,在郭味蕖那里,是“写意”还是“工笔”、是“白描”还是“点染”、是“泼墨”还是“重彩”都不重要,重要的是捕捉和传达他对生活的感受。因此,在郭味蕖那里,他有着比潘天寿更为浓重的实境感,他的作品中甚至出现明显的焦点透视现象以及因视角和视点的俯仰给画面构图带来的变化。他运笔挥墨中也无形寻求着对象的质感、量感及体面关系的转折,从而形成了自己以线结构和平面化处理为主辅以层次深度表现,以笔墨为主辅以单纯敷色的造型语言系统。虽然,就笔墨个性而言,他不如吴昌硕、齐白石、潘天寿那么强烈鲜明,但他包蕴生活的丰富性、生动性却是独特的,因而“清新”始终充盈着他的每幅画面,他也因而是最少受程式束缚的画家。

潘天寿 气结殷周雪 182×152cm 纸本设色 1966年

实际上,当人们注重发掘生活也即客体的审美特征时,总是以削弱主观的个性为代价的。画大写意的潘天寿却在雁荡山组画中用弱化笔墨个性的小写意。借鉴写实技巧的郭味蕖,实是兼工带写。以小写意著称的王雪涛,在观察和写生中炼就了捕捉对象特征和瞬间情态的能力,他对于各种花鸟生理特征和审美意趣的研究,是形成他形神兼备艺术个性的关键,是自然世界的美赋予他潇洒灵动的笔墨和鲜明的色彩,是自然花鸟世界的生命赋予他的作品以生机和明丽的境界。半工半写在50年代之后所受到的青睐,实是审美客体地位提升的反映,它揭示了笔墨个性不再主宰花鸟画价值判断的普遍意义。

四、自然生命的观照

郭味蕖 银锄 136×99cm 纸本设色 1963年 郭味蕖美术馆藏

“再现生活是艺术的一般性格和特点,是它的本质。”现实主义美学思想,的确影响了20世纪下半叶一大批花鸟画家去开拓新的疆界,而只有以美的客观存在为基本观念时,原来被文化选择所遮蔽的千花万木才能真正进入画家的视线。当80年代初以写真实而兴盛的乡土美术成为人们再度认识生活的方式时,神秘瑰丽的热带花木也开始成为花鸟画家开垦的一片乡土,南国花木从而也成为20世纪花鸟画史上最具有地域特色的表现对象,尽管表现的画家并非都集居南疆边陲,但他们以表现热带、亚热带雨林花木为题材,因花木浓郁的地域性而显现出繁复、瑰丽和厚实的艺术风格并体现出生动的自然精神和活跃的生命意识却是共同的。这和20世纪最初表现南国花木的高剑父、高奇峰、陈树人并不相同。虽然他们在师造化参以西法上颇为相似,但岭南画派是在文人画上加入日本画法的写生,并没有也不可能完全以观照自然生命的方式发掘热带雨林的自然特征和人文特征。

作为热带雨林花鸟画的代表,王晋元探索着用中国画的语言去表达他对于雨林植物野、奇、繁、艳的感受,他将茂密浓郁的雨林转换成泼墨、线条和色彩的世界,他大胆地采用“截断法”来画密体,将花、草、树、石剪头去尾地移入画面,由此形成他野、乱、满、厚的风格。所谓“野”就是和冲和雅淡的传统花鸟画迥然不同的审美意趣,是基于对象特点而在作品中表现出来的极富生命力的自然原始野性。所谓“乱”则表现了大自然的繁杂、丰茂。既是物象结构穿插之美,也是笔墨的自由表现,更是创作激情的抒发。所谓“满”,就是基于那种遮天蔽日、无天无地的自然景观而形成的构图特征。而“厚”则是突破传统花鸟画那种疏朗单薄的层次,追求画面整体的丰厚多彩。

90年代后才开始热带雨林花鸟创作的金鸿钧,在表现花鸟的审美基点上也发生了类似的转换。金鸿钧不像一般花鸟画家那样只把雨林作为衬景,而是把雨林中的根藤作为描绘的主体,他发现了老根苍厚嶙峋与嫩藤娇娆飞舞的生命对照之美,在莽莽丛林中新老更替、生生不息的自然规律,宣示着不可抗拒的生命本原精神。在这些作品中,他淡去了花,也不把鸟作为主体,而直呈着大自然生命本原的一角。土生土长的陈永铿,爱画芭蕉、木棉、大地,爱画浓绿的叶子、红色的乡径、黑色的沃土,他的南国花木渗入了更为浓郁的乡土意识。他的画始终流露着细腻的情感和蕴藉的思想,注重在整体和概括的写实造型中产生亲切感,并有意识吸取画像石中的平面构成方式,将山水画的积墨和破墨之法移用为浑厚华滋的花鸟表现效果。

在热带花鸟画中,郭怡闇是最注重语言表现的画家。他承继了乃父郭味蕖将山水和花鸟结合起来的理念,提出“大花鸟”意识,将小花鸟的形式感融入原始生态的山花野草之中,这无疑强调的是尊重审美环境的重要性,也是热带雨林花鸟画具有浓郁地域色彩的理论依据。这个用现代人的审美情趣去整合热带花鸟形象的画家,从一开始就表现出在平面上追求色彩丰富性的努力。他的画并不刻意追求深远的感觉,而是通过色平面的叠置来显现层次。他的用墨被减少到最低的程度,花的轮廓、叶的筋脉、树的枝干和背景山石上的墨线,几乎构成了他画面的骨架。像争芳斗艳的热带花卉那样,他几乎用纯色在纸上直接冲撞,最大限度地发挥了色彩的作用,色彩通过覆盖、流漾、集结、沉积,既保持纯度的清新和稳定,又互相融合渗透,产生类似釉色窑变的偶然效果。而他减少用墨、提高色纯度,都可以说是热带花木自然特征的一种反射。

“生命意识”既是热带雨林花鸟画表现的主题,也是传统花鸟画在20世纪末身处高度物质文明的社会观照自然的主题。毕竟自然的花花草草离现代文明太遥远了,毕竟被现代文明阉割的自然生态一去不复返了。观照自然生命,就是这种既夹杂着丧失自然的痛惜和回归自然的渴望,又夹杂着现代社会对于生命脆弱的焦虑和呵护的一种文化态度。郭怡孮的所谓“大花鸟”意识,其实就是尊重自然生态的文化意识。因此,从文化的视点上,它既不同于文人自赏的花鸟,也不同于富有生活诗意的花鸟,而是对人类自身生存充满忧患的生命的花鸟。

结语

20世纪花鸟画的演变是波澜不惊的,从文化锁定的题材范围不断扩充到触目所及的平凡风物乃至丰茂的热带雨林花木,最富探索意义的语言演变脉络则依次是大写意、兼工带写和工笔重彩,但题材和语言变化的背后都蕴含着文化的深意。人格是中国古代文人士大夫独善其身的一种精神操守,它最典型地反映了君主社会知识分子的精英们,在遭受政治挫折时坚守品行独立性的道德文化态度。在某种意义上,中国文人花鸟画的形成与发展都是知识精英独善其身的结果。因此,人格载体是掩蔽在文人花鸟画审美价值背后的一种文化意识,这是“文化花鸟”或“精神花鸟”表现的主题。从世俗精神到生活的寓意,反映的是寻常百姓的生活态度,是现实主义美学观的基本思想,也是民主社会在艺术领域最有时代特征的文化观念。美在于生活本身、在于对生活的发现,实是艺术对于平凡、质朴生活的认同与尊重,它体现的正是民主社会对普罗大众的人文关怀。显然,只有生活的民主文化意识,花鸟画才能从自我独立的人格载体转向对自然与生命外在世界的颂扬,缤纷多彩、争奇斗艳的热带雨林才能成为人类观照自然生命与生存环境的对象。这已从“文化花鸟”转入“生活花鸟”或“生命花鸟”。消费是市场经济最典型的生活理念,毫无疑问也是一种文化理念。在市场经济物竞天择的时代,任何一种需求包括精神、情感与审美都被转换成营销和消费的关系。正是这种眼球文化的消费特征,花鸟画陷入纯粹视觉形式的探索。从自然生命的观照到眼球文化的消费,花鸟画文化观念转换的,不仅是一种生活方式,而且是物欲利益取代理想主义的精神维度,这是透现在“视觉花鸟”或“经济花鸟”背后的本质。■

李苦禅 濠上之兴 112×46cm 纸本水墨