福利多元理论视角下高龄农民工养老困境及治理对策研究

——基于郑州市实证分析

2018-01-10

关于高龄农民工学术界一直没有统一定义,对其界定主要是根据国家统计局对农民工群体年龄结构的划分。国家统计局发布的农民工监测调查报告中,将其分为5个年龄组。即16-20岁、21-30岁、31-40岁、41-50岁、50岁以上。陆淑珍则通过身份对超龄农民工进行划分。其指出超龄农民工是指男年龄60周岁以上,女年龄55周岁以上离开户籍所在地到城市工作的群体。本文对于高龄农民工的界定是年龄超过60周岁的群体,这一群体未来养老地并不作为高龄农民工的界定点,而是以此群体现存的养老现状进行分析,并提出治理对策。

一、问题的提出

农民工是我国专有名词,既是一种身份的象征,也是一种制度安排。他们吃苦耐劳,低成本、低诉求,为我国的经济建设释放着巨大的人口红利。但是,郭晓鸣认为他们艰辛的工作,并没有改变其“农民”身份,不公平的劳动就业制度和社会保障制度,导致老一代农民工自我储蓄不足,再就业能力较弱,生活状况令人堪忧。从国家统计局发布的《2016农民工监测调查报告》中可知,50岁以上的农民工群体2011年为14.3%,2016年达到19.2%,上升4.9%。随着老龄化进程的加快,农民工养老问题被提上议事日程。就现实情况而言,农民工养老资源仍以农村为主,但农村养老服务体系仍处于一种“残缺型”的福利状态,重视程度不足、保障水平较低,加之农村空巢化、养老资源匮乏等使得农民工养老问题日益严峻。

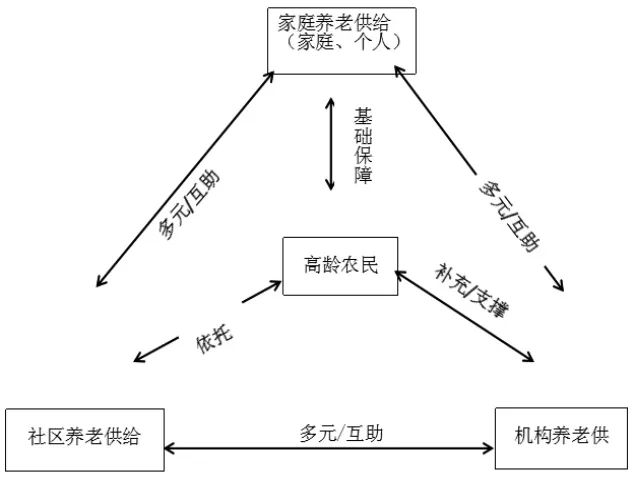

本文以福利多元理论为基础,构建出一个三维表格(如图1),从供需角度出发,衡量高龄农民工养老困境,以期对改善高龄农民工乃至农村老年人的养老现状提供借鉴意义。

图1:高龄农民工养老供给及需求关系

二、高龄农民工养老现状及困境调查分析

1.调查数据来源

选取郑州农民工较为聚集的北环建筑工地、火车站、二七广场、高新区等地点以及郑州市附近的新密曲梁乡为调研地点。调查对象的年龄为60周岁以上,仍在就业或已返乡的高龄农民工。本次调查发放问卷162份,有效回收120份。

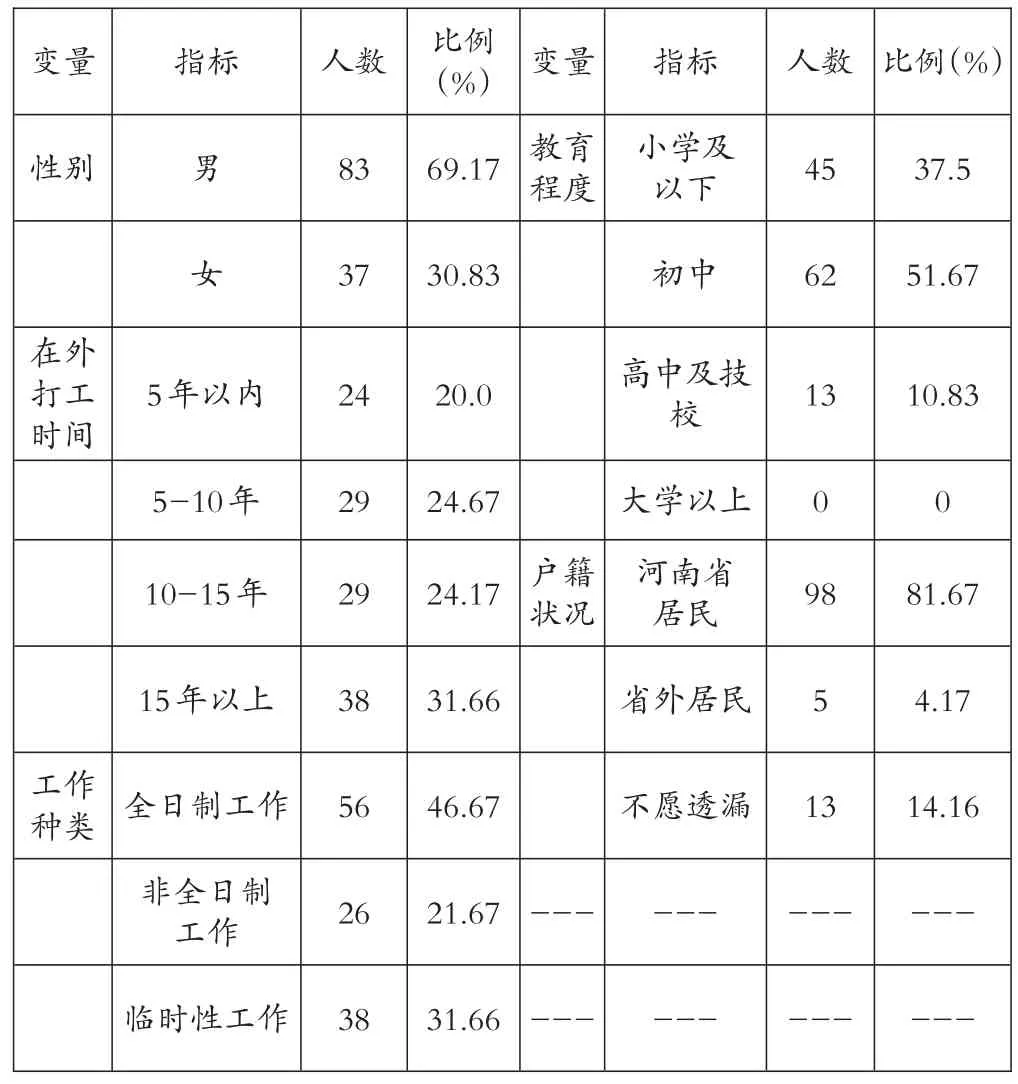

2.样本的基本构成

表1:调查样本的基本情况

3.高龄农民工养老现状分析

(1)养老状况堪忧,需求较大。首先,高龄农民工仍没有退出劳动力市场。在对高龄农民工进行调研之时,发现这一群体仍没有退出劳动力市场且工作性质较差、更换工作频率较高。其中,就业状况方面,高龄农民工多从事服务业、制造业类工作,比例达94.2%;更换工作频率方面,高龄农民工经常换工作的频率达到32.5%,稳定的就业状况对于处于就业劣势的高龄农民工而言,相当重要。但从比率来看,高龄农民工更换工作的频率仍较高。其次,高龄农民工收入总体处于较低水平。在对高龄农民工过去三个月的平均工资水平进行调研时发现,高龄农民工收入在1500元以下为12.5%,1500-2500元为40.9%,2500-3500元为18.3%,3500元以上为28.3%。表明高龄农民工的收入为1500-2500元之间的比率仍较高。通过对高龄农民工家庭主要收入来源再一次确认高龄农民工收入水平发现,高龄农民工家庭主要收入来源仍为外出务工,其比率达到88.3%,依靠土地、低保、政府补助的比例分别为3.3%、0.8%、0.8%。这表明,打工仍为高龄农民工的家庭主要收入,而这份主要收入只能够勉强维持现实生活,最后,高龄农民工用于养老的可支配收入不足。可支配收入主要通过高龄农民工剩余收入分配状况及高龄农民工养老能力进行分析。就剩余分配状况而言,高龄农民工除维持日常生活之外,其剩余分配贴补家里比例为48.33%,基本没有剩余为27.5%,储蓄比例为17.5%,消费比例为5.83%,投资比例为0.84%。就自身养老能力评价而言,高龄农民工认为可以养老的为18.33%,基本可以养老的为15.00%,不可以养老的为43.33%,不清楚的为23.34%。综合两项指标,假设储蓄状况为负担养老做准备,那么只有17.5%的高龄农民工拥有可用于养老的实际收入,27.5%只是维持现实生活。同时,高龄农民工对自己的养老能力的认知也清楚反映出高龄农民工养老状况堪忧。

(2)养老资源短缺,供给不足。首先,家庭养老功能淡化。家庭养老供给与社会经济结构息息相关。随着社会经济结构的改变,农村家庭养老供给模式发生改变。在询问高龄农民工子女相关状况及未来养老负责主体时发现,子女就业状况和高龄农民工相同处境的为74.17%,子女上学的占据16.67%;就养老负责主体而言,高龄农民工选择子女负责为77.50%,由自己负责为11.67%,由政府、老人、子女均摊的为6.66%,由政府负责为4.17%。这表明,在未来养老问题方面,被调查对象仍寄希望于家庭养老,但是随着家庭结构的改变,农村的空心化,依靠家庭养老无疑是困难的。其次,社区养老供给不足。随着家庭养老功能的弱化,社区养老起到一定辅助、补充作用。但在对高龄农民工进行问卷调查时发现,对于现在的养老难题,16.67%的高龄农民工表示农村空巢化、农村养老服务体系较差、社区养老不现实。同时,农村社区养老服务床位供给、服务人员、基础设施都存在着一定匮乏。最后,机构养老供给不匹配。从理论上讲,机构养老在成本上要远远低于家庭养老,具有比较优势和规模效应。在对高龄农民工是否选择民办机构养老这一问题进行调研时发现,高龄农民工普遍以太贵、很少、不愿接受为理由拒绝机构养老。在对高龄农民工是否了解集体机构养老时,40.00%表示完全不了解,40.00%表示不太了解,16.70%表示比较了解,3.30%表示非常了解。国家民政统计年鉴的数据也可以说明,到2014年底,农村养老服务机构个数为32995家,这与我国庞大的农村老年人数量相差很大。

4.高龄农民工养老困境分析

(1)就高龄农民工养老困境而言,供给不足、需求较大仍是高龄农民工面临的主要养老难题。首先,高龄农民工的养老资源与其相应的生产、生活方式紧密相连。由于地域经济发展不平衡,使得大多数农村养老方式仍寄托于自给养老与家庭养老模式。自给养老与家庭养老又可归结为家庭养老资源。其次,随着农村中青年劳动力的转移,农村多以留守老人和儿童为主。农村的空巢化使得社区养老在农村并不现实。同时由于农村经济发展水平的差异化,即使存在社区养老,基础设施、供给量及人员素质仍是一大难题。最后,一种制度之所以可以向另一种制度变迁,取决于制度外的可获益性,其结果便是制度外的获益内在化。机构养老方式对于农村老年生活无疑是一种较好的选择。但是由于费用高昂、价值观念等缘由与高龄农民工的实际需求不匹配,在农村并未起到较好的作用。

(2)就高龄农民工养老困境原因而言,公民权不平等、社会养老服务体系落后、社会互助养老不足等仍是造成这一群体养老困境的主要缘由。首先,公民权不平等。公民权是对社会成员身份或资格的认同,也是对社会资源的分配。在对高龄农民工进行调研时发现,其在城市流动的同时,存在着不同程度上的就业排斥、福利排斥等,而这些排斥正是公民权缺失的真实写照,也是高龄农民工养老问题产生的缘由之一。其次,社会养老服务体系落后。由于政治、经济、社会文化等因素,我国广大农村地区仍存在着居家养老服务不足,社区养老服务匮乏、机构养老服务供需不匹配等现象。最后,社会互助养老不足。社会互助养老是一种新型养老模式,不同于家庭、社区、机构养老,立足于农村空心化、人口老龄化、家庭空巢化的实际情况,对于破解农村的养老难题具有一定的效用。但是由于政府重视程度不足、资金难以保障、养老服务单一、互助技术落后等缘由,使得社会互助养老在农村实施情况并不理想。

三、改善高龄农民工养老困境的对策

1.推进养老保障制度建设

长期以来,农村养老主要依靠家庭、集体和土地保障。但随着社会经济结构的转变,家庭保障和土地保障已发生改变,而城镇职工养老保险的缺失、新农保保障水平低、商业养老保险供给不匹配等现象,使得高龄农民工养老问题日益严峻。

首先,加强顶层设计,推进养老保障制度建设。顶层设计应以城乡养老一体化为方向,这既是破解农村养老问题的根本出路,也是破除城乡二元结构的必然选择。其次,结合农村现状及高龄农民工实际情况,推进养老保障制度建设。高龄农民工不同于长期生活在农村从事农业工作的群体,其可能涉及到城镇职工养老保险。因此,应根据农村实际情况及这一群体的特殊情况,推进农村养老保障制度建设。最后,政府、市场、社会、家庭共同参与,推进养老保障制度建设。

2.健全社会养老服务体系

首先,健全现有的社会养老服务体系基本框架。对于居家养老而言,虽然农村家庭养老功能相对弱化,但依据农村现实情况来看,居家养老不论是在应对高龄农民工养老问题,还是保证老龄社会的可持续发展及代际和谐方面,都发挥着关键作用。因此,应将家庭养老纳入基本福利对象,为承担相应养老的家庭,提供政策支持以发挥家庭养老的基础保障作用。对于社区养老,应提高社区养老重视程度,加强基础设施建设,提高养老服务人员素质,以更好地发挥社区养老的依托作用。对于机构养老,应结合农村养老需求,降低入住机构养老成本,加强对机构养老服务质量的监管。其次,可将机构养老“去机构化”与社区相结合,融入社区,从而更好地推动养老服务。最后,完善社会养老服务体系运作机制。社会养老服务体系是一个多元参与的过程,由政府、市场、社区、家庭共同构建。因此,各主体需要积极参与、吸纳互补,完善社会养老服务体系的运作。

3.增加养老服务供给水平

首先,结合农村养老需求,丰富养老服务内容。由传统的低层次的日常生活服务照料向复合型的日常生活照料、精神慰问、心理咨询等方面发展。具体做法如建立老年人活动中心、发展文娱活动、设立体检和心理健康咨询室,对于不同生活能力的老人提供不同层次养老服务。其次,规范管理、提升养老服务水平。随着农村人口老龄化、空巢化现象日益严峻,农村对养老服务水平需求日益提升。因此,应规范养老服务管理,加快社会化、专业化的养老服务人员队伍建设,以提高农村养老服务供给水平。最后,加大资金引导作用,提升养老服务社会化水平。农村养老服务供给仍以政府和家庭为主,社会力量参与不足。因此,应加大相应的财政补贴,引导社会力量积极参与农村养老服务供给,提高养老社会化服务水平。

4.推行政府购买养老服务

首先,扩宽筹资渠道,保证政府购买养老服务资金来源。政府购买养老服务是一项复杂的系统工程,若想实现预期的效果,则离不开稳定、持续的资金投入。因此,除政府的专项资金之外,还需要扩宽融资渠道,以保证养老服务的资金来源。其次,区分不同养老需求,精准购买养老服务。农村养老模式可以分为难以维持生活型、维持基本生活型、较好生活型,政府在购买养老服务时,应根据农村基本情况,有层次、有重点地购买养老服务。最后,培育养老服务机构,构建评估和监管体系。政府在构建养老服务时往往面临着非政府组织无力承担或可承担机构较少易形成垄断等局面。因此,政府应培育养老服务机构的建设,如社区居家养老服务机构,以更好地提供养老服务产品。另外,政府还应对所购买的养老服务进行定期的监管与评价,这里的监管与评价不仅包括供给者的监管与评价,也包括对政府购买行为的监管与评价。

[1]陆淑珍,卢璐:《“养”与“工”——超龄农民工养老模式的探索性研究》,《南方人口》2015年第6期。

[2]郭晓鸣,周小娟:《老一代农民工:返乡之后的生存与发展——基于四川省309位返乡老一代农民工的问卷分析》,《中国农村经济》2013年第10期。

[3]张世青,王文娟,陈岱云:《农村养老服务供给中的政府责任再探——以山东省为例》,《山东社会科学》2015年第3期。