主管支持感与员工创造力关系研究

——以情绪智力为调节变量

2018-01-09李会敏刘绍权

宋 晶,李会敏,刘绍权

(东北财经大学 工商管理学院,辽宁 大连 116025)

主管支持感与员工创造力关系研究

——以情绪智力为调节变量

宋 晶,李会敏,刘绍权

(东北财经大学 工商管理学院,辽宁 大连 116025)

拥有创造力的员工是企业保持竞争优势的制胜法宝,因而员工创造力备受企业和学者的关注,如何激发员工的创造力亦成为企业面临的首要问题。员工创造力受诸多因素影响,其中较为重要的一个方面就是员工的直接主管。本文以问卷调查数据为基础,运用实证研究方法,探讨主管支持感对员工创造力的影响,并检验情绪智力对此关系的调节作用。研究结果表明,主管支持感对于员工创造力具有显著的正向影响,并在情绪智力的调节作用下得到了进一步加强。此外,情绪智力的四个维度,包括自我情绪评价、情绪使用、情绪管理以及他人情绪评价均正向调节了主管支持感与员工创造力的关系。在此基础上,笔者提出了提高员工的主管支持感及情绪智力、进而提高员工创造力的管理建议。

主管支持感;员工创造力;情绪智力;调节作用

一、文献综述与假设提出

(一)主管支持感与员工创造力

Eisenberger等[1]于1986年提出“组织支持感”这一重要概念,即员工所感受到的组织关心员工福利和重视员工贡献的程度。但是由于组织的概念较为抽象,并且员工直接主管与员工互动较多,因此Kottke和Sharafinski[2]在组织支持感概念的基础上提出了“主管支持感”这一概念,即员工感受到主管重视自己的贡献和关心自己福利的程度。由此定义可以发现,主管支持感重点关注员工心理感受到的主管支持的程度,而不是客观事实。主管支持感这一概念启示管理者关注由上而下的组织对员工的承诺,主管支持感对于员工的工作行为和工作态度有很大影响,并且大多是积极影响,基于社会交换理论,员工获得主管支持,会以积极的工作态度和行为作为回报。

Amabile等[3]认为,员工创造力是指员工在工作中产生新颖的想法、产品、服务以及管理流程,而员工创造力不仅仅受到员工自身思维、心理等方面的影响,还受周围环境的影响,如果员工处在一个多元化、开放性或者支持性的氛围中,员工创造力水平则会提高,而主管支持则会营造出一个支持性的氛围,那么主管支持感与员工创造力之间会不会有联系呢?Jeong[4]研究发现,组织支持感对于员工的创新行为有显著的正影响。尤树洋等[5]以团队为研究对象,发现主管支持感通过激发团队员工的知识共享行为来激发员工的创新行为,而创新行为的发生与员工所具有的创造力密不可分。顾远东等[6]通过对248名研发人员进行问卷调查发现,组织支持感通过增加研发人员的创造力自我效能感以及调动员工的积极情绪,从而引发员工的创新行为,并认为组织支持感是多维变量,而其中的主管支持感这一维度对员工创新行为的影响最为显著。Skerlavaj等[7]研究发现,主管支持感可以促进员工在工作中产生新的想法,并帮助员工获得相应的资源以及支持将这些想法付诸于行动。因此,笔者认为主管支持感对于员工创造力有正向影响,据此提出如下假设:

假设1:主管支持感对于员工创造力有正向影响。

(二)情绪智力的调节作用

“情绪智力”(EI)由美国心理学家Salovery和Mayer[8]在1990年首次提出,1995年Goleman[9]出版《情绪智力》一书,使得“情绪智力”这一概念被大众熟知。但是关于情绪智力的概念至今没有一个统一的答案,主要有以下三种定义:Salovery和Mayer[10]认为,情绪智力是一种认识情绪意义和它们关系的能力、利用知识推理和解决问题的能力以及使用情绪促进认知活动的能力,并且认为情绪智力是横跨认知系统和情绪系统的操作,通常以整体的方式进行操作。Goleman等[11]则认为,情绪智力是识别自己和他人情绪的能力、自我激励能力、管理自身情绪及人际关系中情绪的能力。Bar-On[12]认为,情绪智力是影响人应对环境需要和压力的一系列情绪的、人格的和人际能力的总和。Davies等[13]在Salovery和Mayer[10]定义的基础上,把情绪智力划分为四个维度,包括自我情绪的评估和表达、运用自身情绪提升绩效、自我情绪管理以及他人情绪的评估和识别。 Wong和Law[14]以Davies等[13]的情绪智力四模型为基础,开发出了以中国情境为背景的情绪智力量表,为以后情绪智力的研究奠定了坚实的基础。在Wong和Law[14]的研究中,情绪智力的四个维度为自我情绪评价、情绪使用、情绪管理以及他人情绪评价。现阶段对于情绪智力的研究大多集中在教育及心理两个领域,在组织行为领域的研究比较少,并且情绪智力大多作为自变量进行研究,关于情绪智力调节作用的研究就更少。高情绪智力的员工较低情绪智力的员工更能够识别和把控自身以及他人情绪,并且高情绪智力的员工能够延长积极情绪对工作的正向影响,减少消极情绪对工作的负面影响。

主管支持感是员工感知主管支持的变量,当员工主管支持感较高时,毫无疑问有利于鼓励员工积极工作,激发员工创造力。然而,当员工的主管支持感较低时,员工情绪较为低落,工作可能会受到影响。众所周知,高情绪智力的员工较低情绪智力的员工把控自身情绪以及感知他人情绪的能力更强。刘玉新等[15]研究表明,情绪智力高的员工可以强化积极情绪对工作的影响,同时也可以减少负面情绪的消极影响。当员工主管支持感较高时,员工工作热情高涨,高情绪智力的员工更能够利用这一积极影响努力工作;当员工主管支持感较低时,员工工作情绪较为低落。高情绪智力的员工能够及时调整好自己的情绪,减少负面影响,从而降低由于主管支持感较低对自己工作的不利影响,据此提出如下假设:

假设2:情绪智力对于主管支持感与员工创造力的关系具有正向调节作用。

假设2a:自我情绪评价对于主管支持感与员工创造力的关系具有正向调节作用。

假设2b:情绪使用对于主管支持感与员工创造力的关系具有正向调节作用。

假设2c:情绪管理对于主管支持感与员工创造力的关系具有正向调节作用。

假设2d:他人情绪评价对于主管支持感与员工创造力的关系具有正向调节作用。

二、研究设计

(一)样本选择与数据收集

本文问卷调查对象主要来自北京、大连以及石家庄等城市企业员工,涉及民营企业、外资企业以及国有企业的员工,时间间隔数月,问卷的发放主要是纸质和电子问卷,共收集到372份问卷,在回收到的问卷中剔除漏选和存在错误的问卷,最终获得有效问卷289份,有效率为78%。在289份有效问卷中,员工基本情况如下:在性别分布上男性占比为30.400%,女性占比为69.600%;年龄在25岁及以下的占比为45%,25—30岁的占比为48.400%,30岁以上的占比为6.600%;在学历分布上,大专及以下的占比为26.600%,本科占比为51.200%,硕士及以上占比为22.100%;在工作年限分布上,工作一年以下的占比为31.800%,工作1—3年的占比为43.900%,工作3—5年的占比为11.500%,工作5年以上的占比为12.800%;在员工工作企业性质的分布上,民营企业占比为49.800%,国有企业和事业单位占比为20.900%,外资企业占比为12.500%,其他企业占比为17%;员工的职位情况分布为普通员工占比为73.700%,基层管理者占比为18.700%,中高层管理者占比为7.600%,一线员工占比较大。

(二)研究工具

主管支持感量表采用的是Kottke和Sharafinski[2]等将组织支持感量表中“组织”替换为“主管”,其他表述完全相同,形成“主管支持感问卷”,共有15个题项,为单维量表;同时采用Likert 5点量表,从1—5分别表示完全不同意、不同意、一般、同意、非常同意。量表的内部一致性系数为0.894,大于0.700,表明量表具有良好的信度。

员工创造力量表采用的是George和Zhou[16]的创造力量表,共有13个题项,为单维量表;同时采用Likenrt 5点量表,从1—5分别表示完全不同意、不同意、一般、同意、非常同意。量表的内部一致性系数为0.896,大于0.700,表明量表具有良好的信度。

情绪智力量表采用的是Wong和Law[17]的量表,此量表是基于中国情境开发的自陈式量表,具有稳定的信度、因子结构和预测效度,对中国员工的客观工作绩效的预测效果较好,共16个题项,将情绪智力分为四个维度,分别为自我情绪评价、情绪使用、情绪管理以及他人情绪评价,每个维度对应4个题项;同时采用Likert 5点量表,从1—5分别表示完全不同意、不同意、一般、同意、非常同意。量表总体内部一致性系数为0.874,各维度的系数为0.811、0.822、0.778以及0.875,各维度系数均大于0.700,表明量表具有良好的信度。

三、数据分析

本文的数据分析分为四个步骤:一是进行同源方差分析,采用单因素分析法,确定数据是否存在同源方差问题;二是进行变量的验证性因子分析,根据绝对指标和相对指标检验模型的拟合程度;三是相关性分析,采用Pearson系数法,检验各个变量之间的相关关系;四是回归分析,验证变量之间的因果关系,以考察主管支持感对员工创造力的影响,以及情绪智力的调节作用。

(一)同源方差分析

同源方差是指文章数据来源相同,而导致变量之间即使没有理论关系也会相关。由于本文的数据是采用问卷调查获得的,在进行数据分析之前有必要检验数据是否存在同源方差情况。笔者采用Harman单因素分析法,在没有旋转的情况下提取出9个公共因子,最大的因子解释力为23.857%,收集到的数据并不存在只析出一个因子的情况,也不存在某个因子解释力非常大的情况,因此,数据并不存在严重的同源方差问题。

(二)验证性因子分析

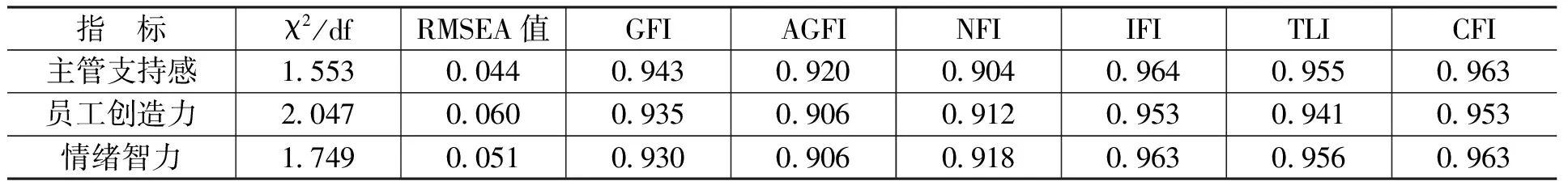

基于289份有效问卷数据,采用AMOS21.0对主管支持感、员工创造力以及情绪智力进行验证性因子分析,以验证各量表效度和模型拟合程度。各变量的效度分析结果如表1所示,各指标的验证性分析结果如表2所示。

表1 效度分析结果

由表1可以看出,各变量的验证性因子指标值良好,其中,χ2/df的值均在3以下,RMSEA值均在0.080以下,GFI、AGFI、NFI、IFI、TLI、CFI值均在0.900以上,并且主管支持感量表各因子载荷在0.505—0.664之间,员工创造力量表各因子载荷在0.577—0.689之间,情绪智力量表各因子载荷在0.604—0.868之间,表明主管支持感、员工创造力以及情绪智力各量表效度良好。

表2 验证性因子分析结果

注:一因子模型:主管支持感+员工创造力+情绪智力;二因子模型:主管支持感,员工创造力+情绪智力;三因子模型:主管支持感,员工创造力,情绪智力;六因子模型:主管支持感,员工创造力,自我情绪评价,情绪使用,情绪管理,他人情绪评价。

由表2可以看出,和一因子模型、二因子模型、三因子模型相比,六因子模型的各个指标均符合可接受水平,χ2/df的值为1.431小于3,RMSEA值为0.039小于0.080,IFI值、TLI值以及CFI值均大于0.900,说明六因子模型拟合度较好,六个因子是不同的概念。

(三)相关性分析

为了探讨主管支持感和情绪智力与员工创造力的关系,笔者将采用Pearson系数法对各变量及情绪智力各维度进行相关性分析,分析结果如表3所示。由表3可以看出,各变量之间相关系数显著,调节变量情绪智力及其各维度与主管支持感与员工创造力均显著,根据温忠麟等[18]的研究,此模型可以继续做后续研究。

表3 各变量相关性分析

注:*表示p<0.05;**表示p<0.01;***表示p<0.001,下同。

(四)回归分析

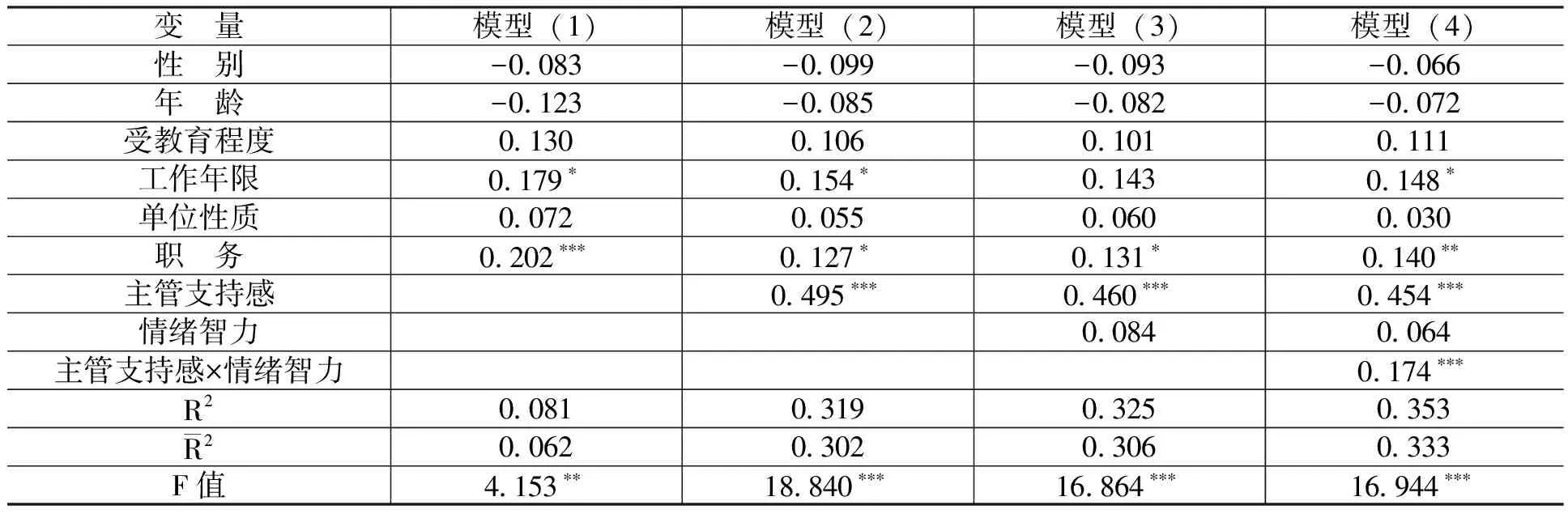

笔者采用层级回归分析法,分层级检验不同变量对员工创造力的影响。首先对自变量和调节变量进行去中心化处理,然后进行层级回归分析。第一层为控制变量对员工创造力的影响作用,即模型(1),模型(1)是之后模型的参考标准;第二层加入自变量对员工创造力的影响作用,通过模型对比,分析自变量对员工创造力的影响程度,即模型(2);第三层加入调节变量,分析调节变量与自变量对员工创造力的影响,即模型(3);第四层加入自变量与调节变量的交互项,检验交互作用是否存在,验证调节变量对自变量与因变量的调节方向与影响程度即模型(4),具体分析结果如表4所示。

表4 主管支持感与员工创造力回归分析

注:因变量为员工创造力,下同。

1.主管支持感对员工创造力的预测作用

将主管支持感作为自变量,将员工创造力作为因变量进行回归分析。可以看出,控制变量对员工创造力的解释力仅为8.100%,调整后的R2值仅为0.062,基础模型虽有解释力,但不足以支撑员工创造力的解释,笔者在以往研究基础上构建了主管支持感对于员工创造力的模型。而加入自变量之后,解释力变为31.900%,调整后的R2值为0.302,说明模型(2)的拟合优度可以接受。而且主管支持感与员工创造力的相关系数为0.495,且在p<0.001水平下显著,表明主管支持感对于员工创造力具有正向预测作用,即员工主管支持感越高,员工创造力水平越高。假设1得到验证。

2.情绪智力的调节作用

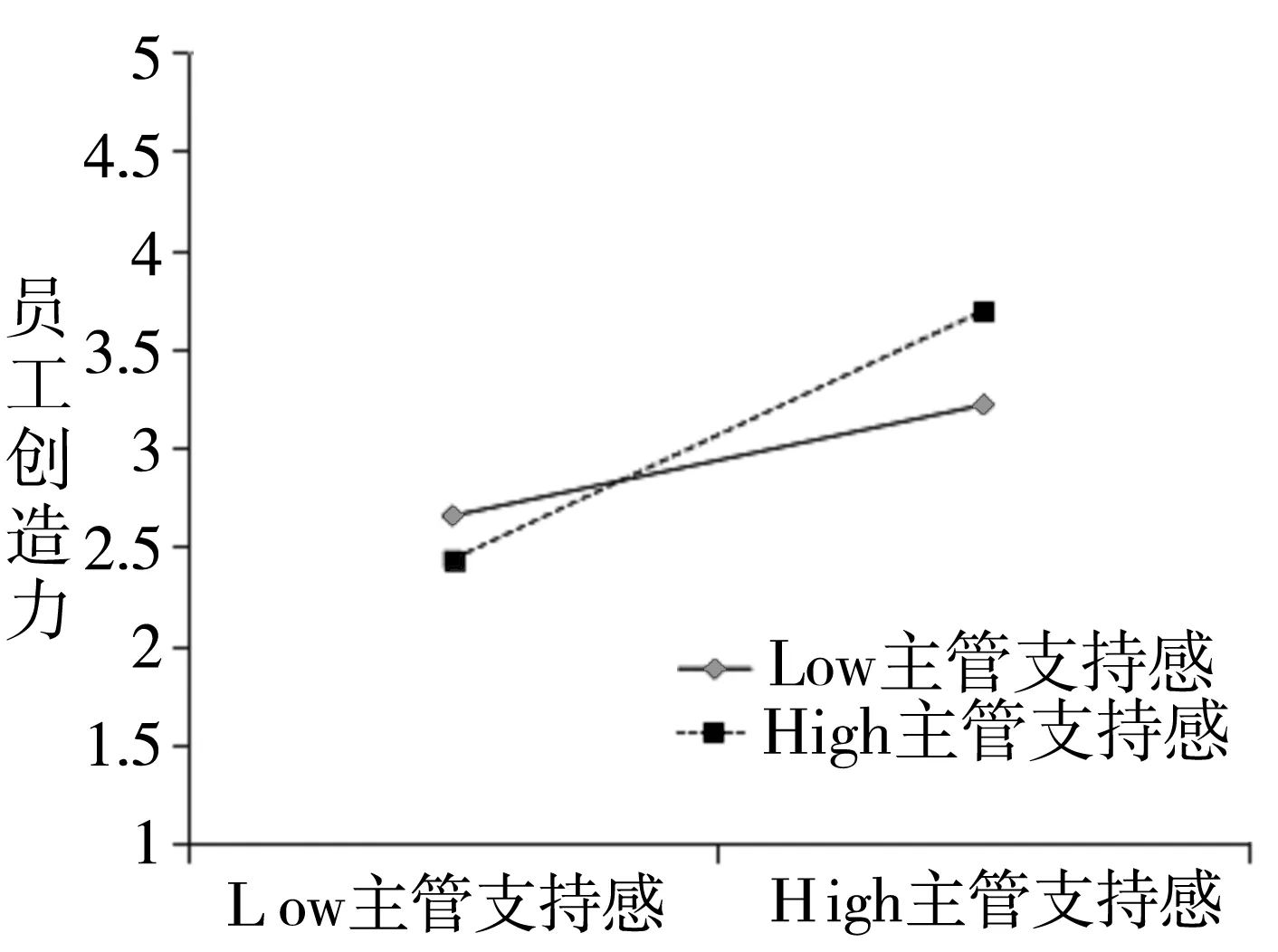

笔者采用温忠麟等[18]的方法进行调节效应的检验,即验证某种特定关系在不同条件下是否会有变化以及变化的显著性。因而,笔者需要验证在调节变量情绪智力的作用下,主管支持感对于员工创造力的影响。模型(3)引入调节变量情绪智力,模型(4)中加入主管支持感与情绪智力的交互项,由前述表4可以看出,主管支持感与情绪智力的交互项系数为0.174,且在P<0.001的水平下显著,表明情绪智力正向调节了主管支持感与员工创造力的关系,即员工情绪智力越高,主管支持感对员工创造力正向影响越强,而图1也表明了情绪智力的调节效应,即与低情绪智力作用相比,在高情绪智力的作用下,高主管支持感对于员工创造力的影响更加显著,并进一步验证了情绪智力的调节作用。由此,假设2得到验证。

图1 情绪智力调节效应图

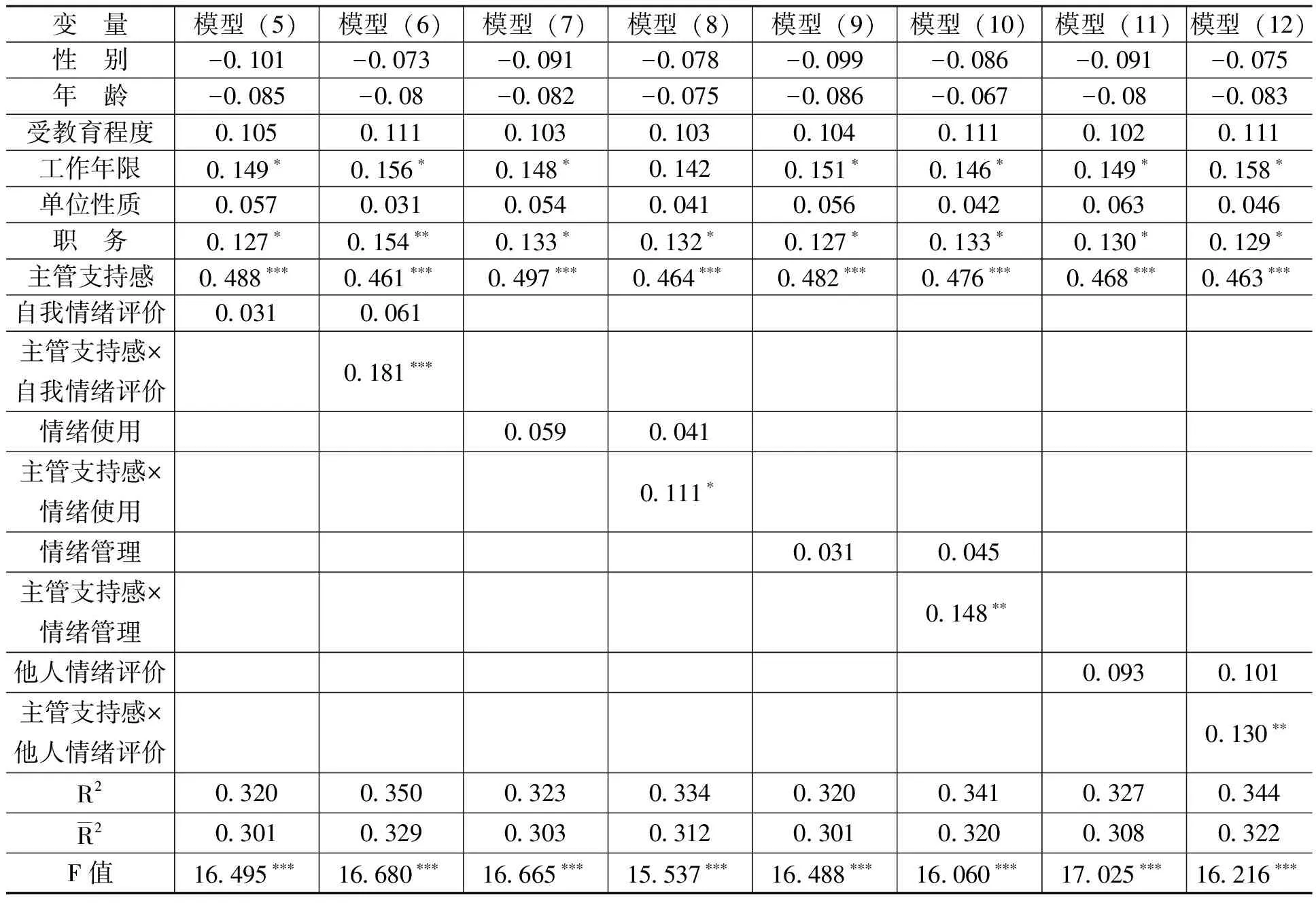

按照层级回归分析法,情绪智力四个维度自我情绪评价、情绪使用、情绪管理以及他人情绪评价分别加入到模型中,分析结果如表5所示。

表5 情绪智力各维度回归分析

由表5可以看出,情绪智力的四个维度均对主管支持感与员工创造力之间关系有正向的调节效应。具体地,自我情绪评价对于主管支持感与员工创造力关系具有正向调节作用,也就是说,员工对自身情绪评价越准确,主管支持感对于员工创造力的影响越强,其中主管支持感与自我情绪评价的交互项系数为0.181,在P<0.001水平下显著。由此,假设2a得到验证;情绪使用对于主管支持感与员工创造力关系具有正向调节作用,也就是说,员工情绪使用能力越强,主管支持感对于员工创造力的影响越强,其中主管支持感与情绪使用的交互项系数为0.111,在P<0.05水平下显著。由此,假设2b得到验证;情绪管理对于主管支持感与员工创造力关系具有正向调节作用,也就是说员工情绪管理能力越强,主管支持感对于员工创造力的影响越强,其中主管支持感与情绪管理的交互项系数为0.148,在P<0.01水平下显著。由此,假设2c得到验证;他人情绪评价对于主管支持感与员工创造力关系具有正向调节作用,也就是说员工他人情绪评价能力越强,主管支持感对于员工创造力的影响越强,其中主管支持感与他人情绪评价的交互项系数为0.130,在P<0.01水平下显著。由此,假设2d得到验证。

四、研究结论及管理建议

(一)研究结论

笔者以国内外相关文献为基础,较为系统地回顾了主管支持感、情绪智力以及员工创造力三者的研究成果,并以此为理论基础提出本文的研究模型与假设,采用成熟量表对三个变量进行数据收集,共收集到289份有效问卷,并用AMOS21.0以及SPSS18.0对收集到的数据进行分析,得出如下结论:

1.主管支持感对于员工创造力有正向影响

通过实证分析,笔者提出的假设1得到验证,即主管支持感对于员工创造力有正向影响,具体来讲,员工的主管支持感越高,基于社会交换理论,员工则会以更加积极的态度工作,而这一过程极有可能激发员工的创造力。笔者提出的主管支持感与员工创造力关系的研究成果与以往学者的相关研究结论基本一致,表明主管支持感是影响员工创造力的重要因素。

2.情绪智力及其各维度正向调节主管支持感与员工创造力的关系

通过实证分析,笔者提出的假设2得到验证。由前述可知,主管支持感对于员工创造力有正向影响,而情绪智力对于这一过程具有正向调节作用,具体来讲,情绪智力增强了主管支持感与员工创造力的关系,即员工情绪智力越高,主管支持感对于员工创造力的正向影响越强。主要在于员工情绪智力越高,调节自身情绪的能力越强,当员工主管支持感较高时,员工工作态度积极,情绪智力高的员工能够运用和延长积极情绪对自己工作的影响,提升创造力水平;当员工主管支持感较低时,员工工作态度较为消极。高情绪智力的员工能够及时调整好自己的情绪,减少对工作的不利影响。而对于情绪智力的四个维度——自我情绪评价、情绪使用、情绪管理以及他人情绪评价正向调节了这一过程,假设2a、假设2b、假设2c和假设2d得到验证。

(二)管理建议

由上述研究可知,主管支持感对员工创造力有正向影响,即员工所感受到的主管支持感越高,员工的创造力水平越高,并且这一过程受到员工情绪智力的正向调节作用。因此,如果企业想要提高员工的创造力可以从以下两个方面着手:

1.提高员工的主管支持感

主管支持感对于员工的创造力具有正向影响,换言之,员工的主管支持感越高,员工创造力水平也会相应提高。至于如何提高员工的主管支持感,可以从组织、管理者以及员工自身三方面入手:首先,组织可以营造出一种管理者为员工提供支持的氛围,鼓励管理者为员工提供支持。其次,管理者可以从多方面来为员工提供支持,不仅仅是工作上、物质上的,还可以是生活上、精神上的,可能效果会更好;另外,管理者也要注意对员工实行个性化管理,不同员工需求不同,管理者要“投其所好”。再次,加强员工与主管之间的沟通,包括信息上的沟通及情感上的沟通,主管及时了解员工遇到的困难,帮助员工解决。最后,由于主管支持感受员工主观感知影响较大,一方面管理者可以观察员工对自己支持行为的反应,了解员工对自己支持行为的感知,有针对性地对员工提供不同程度的支持行为;另一方面,员工也要提高自己的观察和感知能力,有效地识别主管对自己的支持行为,提高主管支持感,激发自己的工作动机,提高创造力水平。

2.提高员工的情绪智力

企业提高员工创造力的另一有效途径是重视员工情绪智力的培养。随着教育水平的提高,职场人员的技能差异逐渐缩小,员工的职业抗压能力、人际协调能力显得尤为重要。显然,对于员工的情绪智力的培养有助于员工获得更大的发展,而且与传统意义的智力相比,情绪智力最大的优势在于可以通过后天培养来提高。具体来讲,首先,企业在选拔人才时,可以根据企业所处行业以及岗位特点增加对员工情绪智力方面的心理测试,并将心理测试结果合理运用到选取人才的过程中,为企业招到合适的候选人。其次,企业管理者应多多关注本企业员工,了解企业员工的情绪智力水平,并结合员工岗位的特点,有针对性地对其进行培训,在培训时注重员工心理建设方面的培训,并给予表现优秀的员工一定的奖励,积极引导员工参加培训。最后,员工情绪智力的提高也需要自身的努力,员工需摆正心态,注重自身情绪智力的提高。

[1] Eisenberger, R., Huntington,R., Hutchisom,S.,et al.Perceived Organizational Support[J]. Journal of Applied Psychology, 1986, 71(3): 500-507.

[2] Kottke, J.L., Sharafinski, C.E. Measuring Perceived Supervisory and Organizational Support[J].Educational and Psychological Measurement, 1988, 48(4): 1075-1079.

[3] Amabile, T.M., Conti, R., Coon, H., et al. Assessing the Work Environment for Creativity[J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(5):1154-1184.

[4] Jeong, M. K. The Influence of Perceived Organizational Support on the Outcome of Innovative Behavior: Focused on the Moderating Effect of Affective Commitment and Supervisor Trust of the Employees of the Pocheon City Regional Agricultural Cooperatives[J].Journal of Creativity and Innovation,2013,3(6):203-246.

[5] 尤树洋,贾良定,蔡亚华.主管支持感差异性、知识分享与创造力——基于团队层面的研究[J].经济管理,2013,(1):70-79.

[6] 顾远东,周文莉,彭纪生.组织支持感对研发人员创新行为的影响机制研究[J].管理科学,2014,(1):109-119.

[7] Skerlavaj, M., Cerne, M., Dysvik, A. I Get by With a Little Help From My Supervisor: Creative-Idea Generation, Idea Implementation, and Perceived Supervisor Support[J].Leadership Quarterly,2014, 25(5):987-1000.

[8] Salovery, P., Mayer, J.D. Emotional Intelligence[J].Imagination, Cognition and Personality, 1990,9(6): 185-211.

[9] Goleman, D. Emotional Intelligence: Why It can Matter More Than IQ[M].New York:Bantam Books,1995.217-236.

[10] Salovery, P., Mayer, J.D. What Is Emotional Intelligence[A].Salovery,P.,Sivuyter,D.Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators[C].New York:Basic Books,1997.10.

[11] Goleman, D., Boyatzis, R., Mekee, A. Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence[M].Boston: Harvard Business Sehool Press,2002. 89-90.

[12] Bar-On, P. Handbook of Emotional Intelligence: Theory, Development, Assessment, and Application at Home, School and in the Workplace[M].San Francisco:Jossey Bass, 2000.209-210.

[13] Davies, M., Stankov, L., Roberts, R. D. Emotional Intelligence: In Search of an Elusive Construct[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1998, 75(4):989-1015.

[14] Wong, C.S., Law, K.S. The Effects of Leader and Follower Emotional Intelligence on Performance and Attitude: An Exploratory Study[J].The Leadership Quarterly, 2002, 13(3):243-274.

[15] 刘玉新,张建卫,彭凯平.职场欺负、人际冲突与反生产行为的关系:情绪智力的调节效应[J].预测,2012,(5):1-8.

[16] George, J.M., Zhou, J. When Openness to Experience and Conscientiousness are Related to Creative Behavior: An Interactional Approach[J].Journal of Applied Psychology, 2001, 86(3):513-524.

[17] Wong, C.S., Law, K. S. The Construct and Criterion Validity of Emotional Intelligence and Its Potential Utility for Management Studies[J].Journal of Applied Psychology, 2004, 89(3):483-496.

[18] 温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005,(2):268-274.

[19] 王艳子,白丽莎.服务型领导对团队创造力的影响机理研究[J].广西财经学院学报,2017,(2):29-35.

2017-09-20

辽宁省教育厅人文社会科学研究一般项目“企业工资增长机制及完善对策研究”(W2014216)

宋 晶(1965-),男,辽宁铁岭人,教授,博士,主要从事工资理论及政策研究。E-mail:song827@dufe.edu.cn李会敏(1984-),女,黑龙江伊春人,博士研究生,主要从事人力资源管理研究。E-mail:huimin_jacky@163.com刘绍权(1990-),女,河北石家庄人,硕士,主要从事人力资源管理研究。E-mail:1553958533@qq.com

F272

A

1000-176X(2017)12-0131-07

于振荣)