论我国网络文学的内容组织模式

2018-01-06孟隋

孟 隋

论我国网络文学的内容组织模式

孟 隋

关于“网络文学”的定义一直存在争议,经过探析可知:网络文学在作品创作理念、文本形式上与纸媒作品相比,并未产生“根本性”变化,“网络性”并没有深刻地卷入网络文学本身;网络文学其真实所指显然是某类特定的“大众文化文本”,因此,作为高雅文化研究概念的“文学性”并非网络文学要追求的目标。基于此,本文提出“内容组织模式” 这个概念以应对我国网络文学的特殊性。从内容组织模式来看,我国网络文学最常见的有两类,即“线下出版”模式和“收费阅读”模式。

网络文学 网络性 文学性 内容组织模式 线下出版 收费阅读

如果某事物的命名本身就包含谬误,那么该名称本身会在近乎无意识的层面上影响我们对该事物的认知和判断。“网络文学”在很大程度上就是一个内含误导性的命名,干扰着我们对“网络文学”的认知。本文认为,“网络文学”本身既不具有显著的“网络性”,也不以“文学性”为目标(但是它偏偏被称为“网络文学”)。网络文学的独特性既不体现在“网络性”上,也不体现在“文学性”上,而是体现在其“内容组织模式”上。

如不加特殊说明,本文所论述的“网络文学”是指作为文化产业实践对象的网络文学,它以大众文化商品的形式被广泛生产、传播、接受(而这正是“网络文学”一词在日常生活中约定俗成的所指)。笔者提出“内容组织模式”这个概念指代一部作品的类型归属、情节构造、人物设定、贯穿文本的世界观、对相邻文化作品的使用等内容方面的特征。提出“内容组织模式”这个概念,是为了解释中国网络文学的特殊之处。

有了这个概念之后,一些关于网络文学的争议有望得以避免。例如,属于纸质文学组织模式的文本,即使数字化、上了网仍是传统纸质文学,如互联网上的《红楼梦》;而属于网络文学内容组织模式的《斗破苍穹》,即使出版了30本实体书,依然算是“网络文学”。一部作品是否被归于“网络文学”,既不是被文本形式决定的(如《斗破苍穹》与《红楼梦》的文本形式是相同的,都是文字线性排列形成的),也不是被传播媒介决定的(如有些作品虽然利用互联网传播,然而它完全是传统内容组织模式,这样就不能认为它是“网络文学”)。

一、未被“网络性”感染的网络文学

就笔者所见,被引用最多的“网络文学”的定义可能是由欧阳友权教授提出的。他给网络文学下的定义是:“所谓网络文学,是指由网民在电脑上创作,通过互联网发表,供用户欣赏或参与的新型文学样式,它是伴随现代计算机特别是数字化网络技术发展而来的一种新的文学形态。”*欧阳友权主编:《网络文学概论》,北京大学出版社,2008年,第4页。定义提出者可能也意识到了这个定义不完善,所以自称这是一个“宽泛”的定义。实际上,这个定义并不符合我国网络文学的实际情况。固然确实有“新型文学样式”的网络文学,但目前我国主流的网络文学根本就不是什么“新型文学样式”。多数网络文学仍是文字的线性排列,在文本结构和形式上与纸媒文学毫无差别。

有些网络文学具有浓厚的实验色彩,进行了基于媒介形式的文学形式创新,这些才属于“新型文学样式”。比如美国诗人Rick Pryll写的超文本小说《谎言》(Lies,1994),每一个情节都有Truth、Lies两个链接供读者选择进入下一情节。*该网络小说在线版本仍可访问,网址是:http://www.rickpryll.com/lies/lies.html。《谎言》的情节发展是可由读者选择的。这种“新型文学样式”体现出电子媒介产生的文学形式革新。还有一些实验诗歌采用多媒体形式,将文字、音频、图片、视频结合在一起,也算是“新型文学样式”。从文本形式的角度看,这种采用超链接、多媒体形式的网络文学确实不同于纸媒文学。

不过,源自西方且带有先锋实验性质的网络文学,在中国(乃至中文语境中)一直非常边缘化。海外研究者贺麦晓(Michel Hockx)认为,“也许中国大陆文学网站最显著的特性,就是他们发表的作品极少进行形式上的文学实验。鉴于世界其他地方的网络文学创作者对数字化写作的创新可能性表现出浓厚的兴趣,……中国的文学网站却几乎一边倒地关注网络技术带来的交流功能。”*贺麦晓:《链接过去:中国大陆网络文学社区及其先声》,颜浩译,《网络文学评论》(第二辑),花城出版社,2012年,第31页。还有其他学者也注意到,“中国网络小说的内部我们很难发现所谓‘超文本性’”*崔宰溶:《中国网络文学研究的困境与突破:网络文学的土著理论与网络性》,北京大学博士论文,2011年,第71页,第72页。。中国网络文学对基于媒介变革可能产生的文学形式创新,似乎并无兴趣。有研究者征引西方研究的一些成果,将此类拥有文本形式创新的网络文学称为“数字文学”(Digital Literature,或译为数码文学)或“电子文学”(Electronic Literature),并指出目前中国所谓的“‘网络原创文学’不过属于不典型、不充分的网络文学,即‘网络传播的平面文学’”*单小曦:《网络文学的美学追求》,《文学评论》2014年第5期。。

虽然中国互联网上生产、传播、接受最多的,仍旧是传统文学样式的文本形式,但仍有学者关注网络文学的“网络性”问题。韩籍学者崔宰溶认为,超越具体的“作品”才能认识“网络性”,“网络文学的超文本性或网络特征主要不在于个别小说作品或超文本之内”,而是“只有我们考虑整个网络的结构时才能够看到的”。*崔宰溶:《中国网络文学研究的困境与突破:网络文学的土著理论与网络性》,北京大学博士论文,2011年,第71页,第72页。

网络文学的“网络性”当然不容否认,但是“网络性”对网络文学本身产生了多大影响则是另一个问题。崔宰溶主张超越具体作品去认识网络文学的网络性,这与网络文学实践相背离。在主流的网络文学实践中,“作品”的概念并未被媒介变革“解构”。网络文学领域最重要的仍是“作品”,好作品、优质作品是一切的源头。作为“内容产业”的网络文学实践始终坚持“内容为王”的标准,“内容”也构成了作者、读者、市场评价某部作品的基础。网络文学的价值内在于作品(产品),是作品(产品)创造了价值,因此离开作品就无法认识网络文学的价值。除了“‘网络’或‘网站’优先于‘作品’”*崔宰溶:《中国网络文学研究的困境与突破:网络文学的土著理论与网络性》,北京大学博士论文,2011年,第76页,第76页。这个观点之外,笔者认同崔宰溶的判断,即网络文学的内容本身并不具有显著的“网络性”。“网络性”是外在于内容的,应该把“网络性”理解为网络文学存在的环境或空间,这样更为准确。

说网络文学的内容没有受到明显的“网络性”感染,绝不是说媒介力量毫无建树,而是说我们无法从媒介形态上区分网络文学与非网络文学。可能会有人很困惑:互联网给作者提供了作品发表阵地,搭建了更紧密的作者—读者、作者—作者、读者—读者的联系途径,让网络文学以庞大的数据库结构存在等,这难道不是互联网带来的显著变化吗?笔者并不否认,媒介变革必然会影响到网络文学的文本组织层面,但从实际情况看,“网络性”对网络文学的影响似乎又不宜高估。在网络文学中,作品创作观念、文本形式与纸媒(通俗)文学相比,并未产生“根本性”变化。原因如下:

首先,主流的网络文学多数由作者单独创作,不少作者发文之前都会提前“存稿”几万、十几万字,此时故事的模型、情节走向(以作者提前写好的大纲或草稿形式呈现)已基本确定,“网络性”的影响只可能在小范围内发挥作用。可能有人会反驳说,网络文学构思本身就是在参照一个庞大的网络文学“数据库”的情况下形成的,这难道不是“网络性”吗?大众文化的创作从来都喜欢参考畅销作品范例以保障商业成功,但这种参考同侪作品的行为,在互联网之前的大众文化中就有了。比如,好莱坞电影遵循好莱坞“经典叙事”原则,港台武侠、言情小说作者也会参考同侪作品(也因此,才产生了大众文化“千篇一律”的印象)。

其次,网络的互动性让作者—读者、作者—作者、读者—读者的联系途径增多。确实无可否认,多种互动必然会在一定程度上影响网络文学的品质。比如,网络作者会比纸媒作者更及时地接触到读者反馈,从而对故事、人物、情节作出一定的修正,有时甚至会偏离原来的故事主线。但是无论怎样,作品的主体是事先由作者给定的,即使主体部分所有调整,也主要是“作者”在进行创作。也就是说,尽管网络文学互动途径在增多,但是传统意义上的“你写我读”的作者—读者关系并未发生“根本性”扭转,网络互动性也只是在一个极有限的层面上发挥作用。在传统的大众文化中,内容生产者也有迎合受众的传统,有些经典大众文化作品也会根据各种反馈不断修正自身,比如金庸的小说就经历了多次修正。

最后,网络文学以庞大的数据库结构存在,也是不争的事实。在传统的大众文化生产过程中,“数据库”也是存在的,比如类型文学、类型电影,在还没产生“数据库”这个词时,类型的概念就流行开来,类型既是分类又是确定某部类型作品地位的参照。从这种意义上来说,“类型”这个概念指向了“数据库”方式。因此,数据库结构不是网络文学独有的特征,也非只对网络文学产生影响。

崔宰溶指出,“网络性当然不是网络‘文学’独有的特征,它在任何以网络技术为背景的社会活动当中都能够存在。”*崔宰溶:《中国网络文学研究的困境与突破:网络文学的土著理论与网络性》,北京大学博士论文,2011年,第76页,第76页。“网络性”作为不够典型的特征,恐怕无法成为支撑网络文学的关键概念。当然,研究网络文学的“网络性”没有问题,但是“网络性”并非构成网络文学的基础概念,“网络性”并没有深刻地卷入网络文学本身。

二、不为“文学性”挟持的网络文学

“网络文学”这个称号的中心词显然是“文学”,但是作为网络文学却不以“文学性”为追求,读者也不会以“文学性”作为重要的评价标准。毋宁说,网络文学是一种以娱乐为追求的“大众文化”。国外的研究者,如皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)、约翰·费斯克(John Fiske)已经证明,大众文化和高雅文化遵循不同的审美原则,大众文化是功能性的(满足读者某方面的实际需求)、实用主义的;而高雅文化则拒绝感官享乐,强调“审美距离”、推崇对日常生活的疏离。*请参阅约翰·费斯克:《理解大众文化》,王晓钰、宋伟杰译,中央编译出版社,2001年;皮埃尔·布尔迪厄:《区分:鉴赏判断的社会批判(上册)》,刘晖译,商务印书馆,2016年。“文学性”显然是源自高雅文化研究的概念,不可能是作为大众文化的网络文学追求的目标。

韦勒克、沃伦在《文学理论》中把叙事性小说分为两类:“传奇”和“小说”,并用一句话说明“传奇”和“小说”的区别:“小说是真实生活和风俗世态的一幅图画,是产生小说的那个时代的一幅图画;传奇则以玄妙的语言描写从未发生过也似乎不可能发生的事情”*雷·韦勒克,奥·沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,生活·读书·新知三联书店,1984年,第241页。。这句话也呈现了“严肃文学”和大众文化的差异。中国的大多数网络文学正是“以玄妙的语言描写从未发生过也似乎不可能发生的事情”,它本来就不是正统文学研究的适用对象,这类作品是以“娱乐性”而非“文学性”为存在价值的。

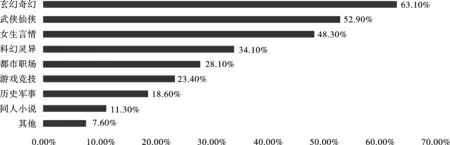

判断一种事物是什么,取决于我们用它来干什么。多数读者阅读网络文学,正是因为它能够取悦读者,让读者获得娱乐。网络文学绞尽脑汁满足青少年读者的娱乐需求。读者的阅读偏好集中在娱乐性较强的“玄幻奇幻”、“武侠仙侠”、“女生言情”板块,见下图*速途研究院:《中国网络文学行业研究报告(2015版)》,http://www.chinaz.com/news/2016/0608/539006.shtml,2016年6月8日。:

无法否认,我国主流的网络文学采用了小说的文学形式,用“文学技巧”进行表达,但是这不能说明其目标是文学价值。这就好比商业电影也会吸纳来自艺术电影的表达方式(如长镜头、跳剪等手法),但是它的目的并非要把商业电影变成艺术电影。

网络文学之所以在中国结出硕果,不是因为中国读者有特别的文学爱好或追求,而是因为相较中国传统娱乐渠道,互联网上的娱乐更加自由些罢了。中国网络文学的崛起根源不在于文学,而是中国受限制的、不发达的娱乐行业无法满足青少年需求的产物。*《时代周刊》一篇报道指出,“(中国)网络出版的成功直接与中国对图书生意的限制相关”,详见:Beech, Hannah,Jiang, Chengcheng,Jiang, Jessie,“The great scrawl of China”,Time International (Atlantic Edition),Feb.13, 2012.这就能解释为什么只有中国大陆地区的青少年最先而且人数最多地将“网络文学”作为娱乐。当前明明有着各种媒介提供娱乐,多数媒介的娱乐体验都比抽象的文字形式好得多,为何要选择文字呢?答案可能有两方面:一是靠个人的力量就可以驱动文字,文字表达的自由度更大,而需要投入的成本却最低;二是海量字数让官方的“审查”和以知识分子审美偏好为依据的社会主流的“批评”变得异常艰难。网络文学拒绝现实主义、实用主义的美学观念,而这些观念却支配着我国除互联网以外的主流文化传播渠道。*可参阅孟隋:《作为娱乐产业的网络文学——论国内网络文学发展历程及其启示》,《文化与诗学》第20辑,生活·读书·新知三联书店,2017年。

网络文学创作者以“集成”的方式组织作品内容,非常明确地以娱乐为导向。*参阅孟隋:《我国网络文学的低版权优势》,《教育传媒研究》2017年第1期。网络文学广泛融合了其他娱乐文化的成果(如吸纳了网游、动漫、影视剧、古代神话故事中的娱乐性元素),更“集成”了大量同类型网络文学作品的经验智慧。国外有研究者将“随着数字媒体的出现,我们可以把分散的个人资源、技能、观念等汇集到一起”的现象命名为Collective Intelligence,即“集体智慧”。*亨利·詹金斯:《融合文化——新媒体和旧媒体的冲突地带》,杜永明译,商务印书馆,2012年,第30-32页。我国主流的网络文学是娱乐的大杂烩,如何让内容更吸引人是它所遵循的内容组织原则。催生网络文学的可能并非什么“文学传统”,而是读者的娱乐需求。

网络文学以幻想类小说为主,多数作品没有明确的审美或社会性诉求,为娱乐而娱乐的网络文学占据了主流。当然,大众文化的“娱乐性”也可以生产社会意义,也可以提供一定的审美表达,但是这应该被放入大众文化的框架中去理解,而不是放进文学审美的框架中。费斯克认为,与高雅文化强调“审美距离”不同,大众文化则与读者的日常生活紧密“相关”:“大众意义从文本与日常生活之间的相关性中建构出来,大众快感则来自人们创造意义的生产过程,来自生产这些意义的力量”。*约翰·费斯克:《理解大众文化》,王晓钰、宋伟杰译,中央编译出版社,2001年,第153页。例如男频网络小说中最常见的“废材少年”成长为“逆天强者”的情节,它通过想象和娱乐的方式为读者重建“社会身份”提供了文本资源,读者创造性地提取小说中的相关文本,进而基于自身生活经验生产出相应的“社会意义”并获得心理满足。这个过程采用的主要是大众文化的框架,文学审美性的内容远远居于次要位置。

中国主流网络文学是以娱乐性为追求的大众文化。很多学者也讨论了“网络文学到底是不是文学”的问题。《文学报》在2014年组织了一个关于“网络文学是不是文学”的论坛,批评家就这个问题产生了较大争议。在这个论坛上,南京大学的王彬彬教授、上海批评家吴亮先生倾向于认为网络文学不是文学。王彬彬说:“网络文学从当下看主要还是一个商业行为而不是文学行为”,“文学应该是好的、是精美的,创作过程应该是认真的”。*傅小平,郑周明:《〈文学报·新批评〉第三届论坛热议——网络文学到底是不是文学》,《文学报》2014年6月5日。王彬彬教授确实抓住了文学的特殊之处。文学的特殊之处就在于它承载着更高的价值。同样是叙事性的艺术,电影的待遇就不同于文学,因为电影从一开始就被当做“娱乐工业”、“大众文化”来对待,学者们讨论电影的“商业美学”,大家觉得很自然;但是文学一般被当做“严肃的艺术”来对待。在这个传统中,衡量文学价值的标准是美学标准,而非商业标准。而中国网络文学显然是一门娱乐生意。那么,如果将网络文学定性为大众文化或通俗文化,那么仅仅依靠“文学研究方法”对之进行研究便是行不通的。众所周知,“文学研究”更多地适用于“严肃文学”,而非大众文化。单纯用“文学研究”的方法,恐怕就会遮蔽多数网络文学“文学性”稀缺的真相。

网络文学实践也告诉我们,它是一种与文学相关的流行文化现象,其本质是特定类型的“大众文化文本”。网络文学按照娱乐的规律组织自身的内容,按照大众文化的方式产生社会影响,“文学性”并非网络文学要追求的目标。

三、从“内容组织模式”重新认识网络文学

由上面两节可见,中国网络文学的独特性不是体现在“网络性”上,也不是体现在“文学性”方面,它的本质是特定类型的“大众文化文本”。网络文学不同于纸媒文学的独特之处,在于它的内容组织模式。网络文学在类型化、素材来源、人物和世界观设定以及情节推进模式等内容层面上,与传统纸媒文学形成了显著的差异,正是这些因素让读者很容易判定一部小说是否为“网络文学”。因此,“内容组织模式”这个概念可以终结“网络文学”的定义纠纷(即“传统文学上了网是否也算网络文学,网上的原创作品被实体出版还算不算网络文学”这类问题)。此外,“内容组织模式”这个概念能够让我们对网络文学进行有效的分类,评定作品质量、价值以及属性,因此它还是理解和认知网络文学的关键概念。

黄发有教授从“内容”的角度对网络文学进行分类,对本文有很大启示。黄发有将中国的网络文学划分为三种模式:榕树下的网络沙龙模式、天涯社区的啸聚江湖模式、起点中文网的娱乐资本模式。*黄发有:《中国当代文学传媒研究》,人民文学出版社,2014年,第454—462页。基于内容组织模式上的差异,笔者认为黄发有教授概括的三种模式可以化约为两类——“线下出版”模式、“收费阅读”模式。这是中国网络文学中最常见的两类内容组织模式。

“榕树下”是网络文学“线下出版”模式的代表。“榕树下”是创立于web1.0时代的文学网站,那时候电脑硬件成本较高,互联网还不是草根的天下,使用者一般有较高的收入和文化素养,因此“榕树下”的网络文学有较强的文学追求。从内容上看,这时期的网络文学精英写作的姿态很明显,审美追求也近乎传统文学。有相当一些研究者相信,这时是网络文学最好的时期,打破了精英权威对文学的垄断,任何人都可以“自由”、“无功利”地写作。上述主张显然过于理想化地描述了web1.0时代。其实,那时候互联网也是一个获取注意力、争取身份认同的场所,很多人上网写作是为了获得认可,乃至吸引人气进而引起出版社的注意,从而冲击线下出版以得名获利。当时的代表作家安妮宝贝、今何在(他活跃在新浪“金庸客栈”)等人就是从线上成功聚集人气,通过线下出版大获成功的。

“榕树下”模式过气后,天涯社区便成为“榕树下”模式在web2.0时代的延续,因为它走的也是在线上获得人气,然后打通线下出版之路。这与“榕树下”模式并无明显区别。慕容雪村的小说、当年明月的历史散文、天下霸唱的盗墓小说《鬼吹灯》(先发布于天涯社区,有了“人气”后才进驻起点中文网)比较能代表天涯社区的作品风格。值得注意的是,无论是“榕树下”时代安妮宝贝、今何在,还是“天涯社区”时代的慕容雪村、当年明月、天下霸唱,他们在获得个人名气后,主要靠线下出版发布作品,可以说“线下出版”才是此类作品的归宿。因此,不妨将“榕树下”和“天涯社区”为代表的网络文学统一归类为“线下出版”模式。

网络文学的“收费阅读”模式兴起于2003年10月。起点中文网创立和完善了这一模式,极大地改变了中国网络文学的状况。从此以后,在商业利益的驱动下,类型化、套路化的长篇小说成为中国网络文学的主流(值得注意的是,这类小说也是处于一个“自我进化”的进程中,越是后来的小说,其作为大众文化文本的品质便会越高)。现在人们提起网络文学,如果不加特指的话,毫无疑问指的正是“收费阅读”模式的网络小说。

从内容组织模式看,“线下出版”模式的网络文学比较接近于传统纸质文学,只不过先在网上发表,在写作的过程中可以提早收到一些读者的即时反馈、在尺度上可能会比传统出版要大一些,不必经过出版社就有望提前“暴得大名”,仅此而已。这类作品在类型化、素材来源、人物和世界观设定以及情节推进等方面与传统纸媒文学或传统大众文学非常接近,没有形成显著的差异。

“收费阅读”模式的小说则不同,它与传统纸媒文学、纸质通俗文学形成了显著的差异。这类小说从内容组织模式看,一般多数属于奇幻类型,其内容的特征是回避现实、故事新奇刺激、情节模式化,以娱乐为主要目标。这类网络文学特别注重对娱乐性的建构,熟练使用一套常用的内容组织方法给读者提供娱乐,比如集成其他通俗文化(影视、游戏、动漫等)的内容;再如密集的情节冲突,不断设置的悬念,较强的“代入感”。普通读者正是通过这些特征来“识别”某部作品是否为“网络文学”。这类网络小说与严肃文学的关系很远,但是与大众文化产品(如影视、游戏)关系很近。

“收费阅读”模式的小说似乎是传统“类型文学”的延续和激进化,从人物、情节、故事背景等多角度看,均显得非常“套路”,可以说是“极端类型化”。提起网络小说,一般人第一时间想到的便属此类,像天蚕土豆的《斗破苍穹》《大主宰》,我吃西红柿的《星辰变》《吞噬星空》等代表性网文都是以“爆装备”、“打怪”、“升级”、“换地图”的情节主线组织起来的,更细的情节也非常依赖类型文学共享的“梗”。很多作品都共享同样的“梗”,如“扮猪吃老虎”、“金手指(开挂)”、“副本(秘境夺宝)”等等。“收费阅读”模式小说“套路化”已为人诟病很久,连有些“大神级”作者也是“一个套路用十年”。也就是说,这些作品是用一套有规律可循的方法组织起来的,而且这些作品体现了比较恒定的价值观。

网络文学作者非常重视“学习”(这与传统文学强调“天才”、“创造力”不太相同)——要想写好网络小说,必须有大量的阅读经验为基础。通常情况下,一个优秀的作者同时也会是勤奋的读者,比如我吃西红柿、梦入神机都自曝曾阅读过大量“榜单作品”。

“线下出版”和“收费阅读”两种模式的网络文学的区别主要体现在内容层面上。尽管“线下出版”模式也有属于奇幻类的作品,但多数具有一定的现实主义倾向。“线下出版”模式虽然不是中国网络文学的主流,但它仍旧存在,业界称其为“出版文”。在女性文学网站表现更明显,如晋江文学城的顾漫、辛夷坞、匪我思存等女作家并不靠“收费阅读”盈利,她们在线上写作的主攻方向是线下出版和影视改编。随着IP影视改编流行,也许未来“线下出版”模式会反超“收费阅读”模式,但是目前还远远做不到。

总体来看,网络文学的“线下出版”模式因其现实主义倾向,更容易被社会主流人群接纳,影视改编的成功率较高。“收费阅读”模式的小说因为情节套路化、题材远离社会现实,影视改编成功率就普遍较低。这是因为,收费阅读模式小说因都过于“奇幻”,离现实生活较远,并不为奉行现实主义、实用主义美学风格的主流社会认可。

尽管网络文学的“IP开发”(或曰全版权运营)在2010年以后一直火爆,但目前“收费阅读”模式仍是网络文学营收的主力。从产业实践的角度看,能代表中国网络文学主流的,显然是“收费阅读”模式的小说。网上被阅读最多、影响力最大的正是 “收费阅读”模式的小说。占行业龙头地位的阅文集团CEO吴文辉表示:“(2015年)我们的营收主要还是靠电子付费,这一块发展很快。版权市场看起来很热门,价格炒得非常高,但是成交量并不大。”*陶力:《IP收入仅占10% 阅文集团力拓文学产业链》,《21世纪经济报道》2016年6月7日。“收入占比接近90%”的“收费阅读”模式才是中国网络文学中的主流。尽管这种模式看起来不那么“文学”,属于标准的“文化产业”。

上述两种模式网络文学的内容组织方式不同,与传统纸媒文学的亲疏关系也不同。由于对网络文学的分类不清(根源是误以为通过互联网传播就算“网络文学”),在媒体报道和学术研究中,常把网络文学的“线下出版”模式和“收费阅读”模式放在一起讨论,例如,有研究者列出的一长串网络小说书名中,既有“线下出版”模式的,也有“收费阅读”模式的。两种模式在内容组织方面遵循完全不同的原则,岂能一概而论?

本文认为,“收费阅读”模式才是中国网络原创文学的主流。这类“文学”的目的不是提升读者的审美境界和艺术修养,更多的是给读者提供一个逃避现实的娱乐空间(如前所述,逃避现实并不意味着它无法产生社会意义)。

四、结论:内容组织模式是评价网络文学最清晰的标准

首先,我国网络文学在作品创作理念、文本形式方面并未发生“根本性”转变,“网络性”并没有深刻地卷入网络文学本身。其次,一般读者接触和理解的网络文学,其本质是特定种类的“大众文化文本”,它与高雅文化研究概念“文学性”有一定距离。因此,“网络性”和“文学性”不应成为理解和认识网络文学的关键概念。在这个“内容为王”的行业,“内容组织模式”这个概念可以应对中国网络文学的特殊性——既可以避免“网络文学”定义上的争议,也可以通过这个概念判断、评价网络文学作品的质量、价值以及属性。

本文系山东省高等学校人文社会科学研究项目“我国网络文学的‘泛娱乐’潜力研究”(编号:J16YC01)阶段性成果。

2017-08-14

孟隋,文学博士,济南大学文学院讲师,研究方向:文化研究。 山东济南 250022

邝彩云)