混合教学模式在《教育学》教学中的实践与反思

2018-01-05吴霞飞

吴霞飞

(遵义师范学院教师教育学院,贵州遵义563006)

教育学作为教育科学领域的基础课程,是高等师范学生系统地理解和掌握教育基本规律、树立正确教育观念、增强从事教育实践能力等的必修课程。基于现代信息技术,从提高学生思维能力、给学生更多主动学习的时间和机会为切入点,笔者在《教育学》教学中尝试使用混合教学模式,取得了较好的教学效果。

一、混合教学模式概述

混合教学模式是指在混合教育思想、学习理论和教学理论指导下,在混合教学环境中,运用不同技术手段,以及不同方式来实施教学的一种策略。[1]混合教学形式上是课堂讲授、课下自主内化学习和线上教学等多种形式的混合。究其根源是包括基于认知主义、行为主义、建构主义等多种不同的教学理论的教学模式的混合。“以学生为中心”的混合教学模式,核心是强调教师的主导作用和学生的主体地位的有机统一。

二、实践内容

混合教学包含传统课堂与在线学习、非结构化模拟与结构化课程等方面的混合。在《教育学》混合教学实践中,主要从以下几方面开展研究:

学科基本知识和扩展知识的混合。对于高校师范学生而言,《教育学》的学习,一方面要通过系统的理论学习,掌握教育基本概念、原理、规律,形成正确的教育教学观念,增强从事教育实践的能力,在教育改革与发展的基础上具备不断创新和发展的事业心和责任感,提升其加强师德和业务修养的自觉性等;另一方面,学生还要通过此课程的学习,有效地应对国家对中小学教师资格考试的认定。因此,《教育学》教学内容在形式上体现为多媒体的呈现方式和教材的混合,知识结构上从固定的、以课程大纲为准绳的结构化知识变成包含静态结构化和动态非结构化的各类知识的混合。

学科目标与信息素养的混合。培养优秀的大学生,是我国大学教育的必然选择。我们知道“批判性思维能力是获取知识,提高创新意识的首要能力”,“而我国大学毕业生最缺乏的就是思辨能力,只有知识,没有能力,不会思考。”[2]在大数据时代的背景下使用信息技术进行教学,学生能通过新式的数字化媒体和工具来探究、表达和交流思想,并在达成学科目标的过程中提高自身的思辨能力和信息素养。

主导与主体混合的教学结构。师生在学习中是一个共同体,教师在混合教学中起到主导作用,通过课堂教学、组织教学活动、参与网络讨论等组织、指导学生学习,控制教学过程,保证学习的有序和效率,避免学生陷入无休止的讨论和在不必要的问题上投入过多的精力。学生可以通过解决教师设定或自己设计的问题,自主探究,协作交流,充分发挥其主体性。

自主学习与合作学习、探究学习与接受学习的混合学习模式。新课程强调自主学习、合作学习、探究学习等新学习方式,但实现教学中自主学习和合作学习、探究学习和接受学习的矛盾往往难以解决,而混合教学模式可以发挥多种学习方式的优势,解决它们的矛盾。

课堂教学与网络学习的混合教学组织形式。将传统课堂教学和网络教学的各自优点充分发掘出来是课题研究的重要内容。

三、实践的环境与设计

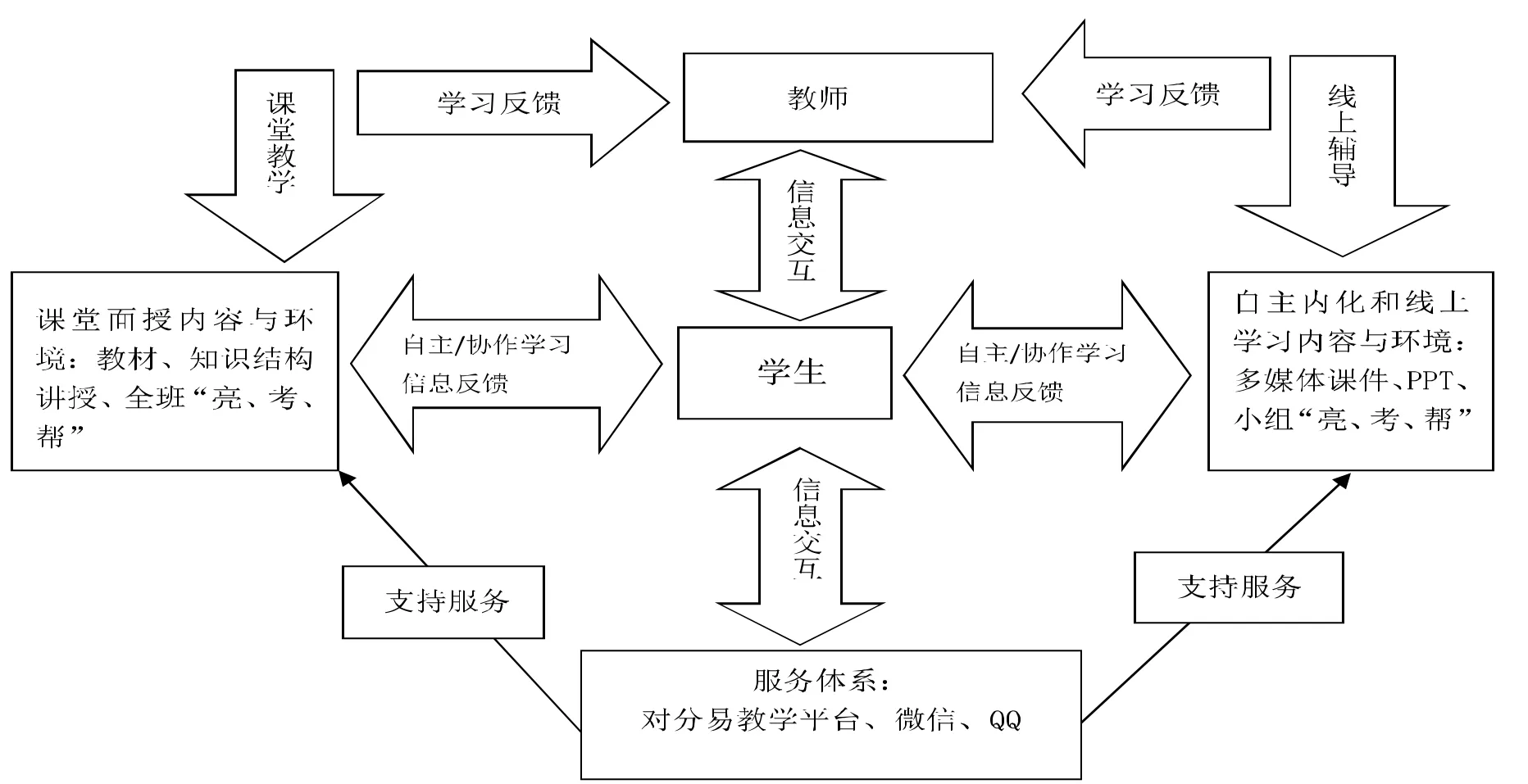

(一)构建混合教学的实施环境

教育学混合教学的实施,需要构建一定的环境。这个环境根据不同的授课形式而不同,整体来说由两大环境混合而成:一是物质技术环境,如校园网络、数据中心、网络信息服务、网络管理、多媒体教室以及支持混合学习的教学软件;二是心理环境,即教师和学生所能感受到的人际环境,包括一个班级的同学关系、师生关系、学风、班风和课堂气氛等。良好的教学心理环境有利于师生教学信息的沟通,有利于学生产生主动学习的愿望和强烈的学习动机,促使其智力和非智力因素处于更好的状态,促进教学活动有效开展。为了混合教学的实施环境得以实现,最大可能地发挥移动学习的作用,使教师积极介入学生学习活动成为可能,笔者选择了“对分易教学平台”,通过手机短信、微信、QQ等平台,将教学信息分享给学生。同时,将包括教学内容在内的教学建议直接动态地推送到学生手中,使学生准确及时地获得教学信息,从而积极参与教学活动,保证混合教学的顺利进行。《教育学》混合教学实施环境如图1。

(二)教学流程设计

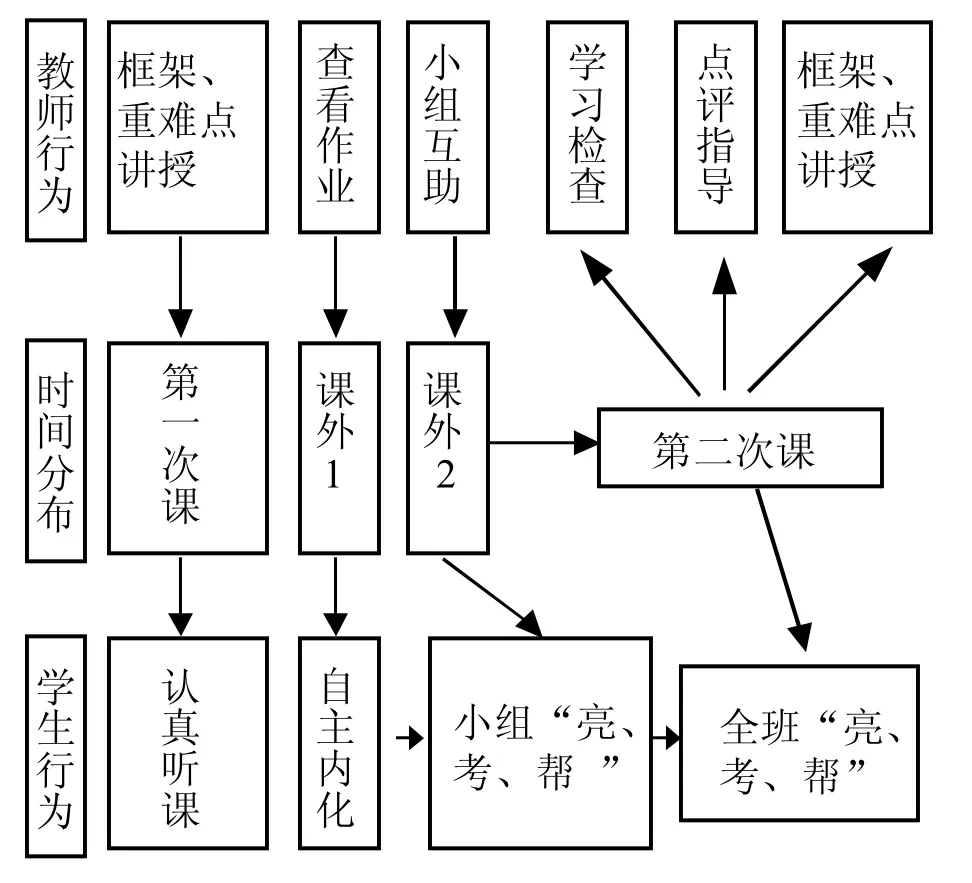

《教育学》混合教学的一个重要环节就是学生个性化的自主内化学习和互助学习,也是影响其效果的关键。这对教师的要求是很高的,需要教师认真备课,既要吃透教材内容,把握每个章节的知识框架、重难点所在,还要假设学生可能存在的问题以及如何解决这些问题。

图1 《教育学》混合教学实施环境

教育学课程的课堂教学为16周,每周2节课。在课堂教学时数减少,而教学内容增加和要求提高的情况下,完全依靠课堂讲授显然难以完成教学任务。混合教学模式能较好地解决这个问题。笔者所教班级48人,将其分为六组,每组8人,在分组时要考虑学生的性别、宿舍、课堂学习座位等因素,确定一名组长,通过对分易教学平台建立教学群,同时老师加入该班级的QQ群,以便进行交流互动。

在第一次教学课上,教师就《教育学》的知识框架、重难点进行讲授,学生认真听讲(也可以提供教学课件、授课视频供学生观看),然后就重难点提出问题,要求学生课下认真阅读教材和相关教学资源,把教师讲解的知识内化,并确认自己的掌握程度,存在的困惑可以提问。在个人自主内化学习活动结束后,小组长组织小组成员进行互助学习,在小组内进行“亮、考、帮”活动:每个同学总结出学习过程中自己感受最深、受益最大、理解最透彻的内容,这叫“亮闪闪”;自己弄懂了,但是觉得别人可能存在困惑的地方,用问题的形式表述出来,来挑战别人,叫“考考你”;把自己不懂、不会的地方或想要了解的内容,用问题的形式表述出来,在讨论时求助同学,称为“帮帮我”。小组成员在“亮、考、帮”的基础上,总结出小组的“亮闪闪”“考考你”“帮帮我”的问题。第二次课的第一课时,教师首先进行“学习检查”,然后以小组为单位,在全班进行“亮、考、帮”活动,对学生提出的问题有争议的,组织学生讨论,或答疑,或点评。为了提高学生分析并解决问题的能力,或应对国家教师资格考试,教师还可就章节内容进行问题精选,创设情境,进行模拟实训;第二节课,教师进行新内容的知识框架、重难点的讲授。这样在整个教学过程中,学生通过不同的学习方式、教学组织形式的混合和教师不同的课程内容、教学方法的混合,实现教师的主导作用和学生主体地位混合,帮助学生完成这门学科的意义建构。《教育学》混合教学程序如图2。

图2 《教育学》混合教学程序

(三)学生学习成绩的考核

在日常教学中,为了加强评估所占比重,对学生的学习过程进行科学考查、督促和评价,从而改善学习效果,培养学生自主学习能力。考核成绩由平时成绩和期末考试成绩两部分构成,平时成绩占总成绩的50%。平时成绩由三部分组成:考勤、作业和课堂表现。课堂考勤(占平时成绩的20%)主要考查学生的出勤情况,由任课老师上课时随机进行(至少考勤5次)。得分标准为:全勤得20分;旷课一次扣4分,迟到或早退一次扣2分;请假(有假条)不扣分。学生作业(占平时成绩的30%)分为口头作业和书面作业,考核的内容包括个人的读书笔记、线上作业,小组“亮、考、帮”活动参与度、全班课堂讨论参与度。其中,两种作业形式由任课老师根据书面批改和课堂检查的完成质量情况决定每次作业分数。课堂表现(占平时成绩的50%),课堂表现主要考核学生参与课堂活动及遵守课堂纪律情况,包括学生课堂讨论及提出问题的主动性、陈述观点的能力、归纳能力、分析能力等;学生遵守纪律的情况包括学生的行为规范及学习态度。任课老师对每一个学生课堂回答问题及提出问题的不同情况进行计分,尽量给每个学生至少二次的表现机会。如果某个学生一学期上课经常出现睡觉、玩手机、吃东西、不听讲等现象,则课堂表现成绩为0分。

四、实践效果与反思

(一)实践的效果

经过一个学期的教学改革,混合教学模式在课程教学中有很多方面的优势。

1.课堂气氛热烈

在过去传统的以讲授为主的课堂教学中,老师也许会把教学内容处理得逻辑严密,有条不紊,甚至讲得也比较精彩,学生对《教育学》知识的理解也没有问题。但是,仅靠两节课讲授,并不能引起学生的深入思考,课堂气氛也容易沉闷、单调。而在混合教学模式中,由于教师在课堂上以评促教,运用了对分教学、讨论、辩论等多种教学方法,给学生以思考的时间和空间,学生能非常积极地思考、踊跃发言。学生睡觉、玩手机的现象少了,即便是摆弄手机,也是为了搜索信息,解答问题。所以,课堂教学的气氛较之以往更加活跃,学生情绪更加高涨,有时学生为了能获得发言的机会,前一位同学话音刚落,立马会有几个同学站起来抢着发言。

2.学生角色的变化

由于混合教学模式的教学任务在不同时间段的要求和互动方式不同,因此学生与教师在不断转换中变换着不同的角色。在教师对《教育学》知识框架、重难点进行讲授时,学生是知识的接受者。在这个环节中,他们只需通过听讲和记忆对老师讲授的内容进行了解和熟悉,形成知识框架,把握其重、难点即可。当教学转换到课外,即个人自主内化环节时,学生就是知识的发现者。在这个环节,学生通过阅读教材、查阅相关的教学资源,结合老师的课件,对所涉及概念、原理进行探索和发现,将其内化成自己的知识。在自主内化过程中,还要把自己没有理解的内容都以问题的方式提出来。这一环节有助于提升学生自主学习和创造性思维的能力,培养学生的质疑精神和慎思的学习态度。当教学转换到小组及全班的“亮、考、帮”环节时,学生又变成了知识交流的分享者。学生是存在个体差异的,怎样实现学生个体差异的融合与互补?建构主义主张采用小组合作学习的方式。在小组合作学习过程中,学生通过交流分享,一方面展现每一个人的正确思维方式,给别人以示范;另一方面也暴露和挑战彼此的错误概念,形成质疑的思维品质。在交流的过程中,学生交流思想的需求得以满足,语言表达能力得以提高,成就感得以提升。通过调查,62%的学生认为“这种模式教学《教育学》,对我们的语言表达能力和合作互惠学习是很有帮助的”。

3.教师自身的发展

教师是教学模式改革的实践者,要改变多年来的教学模式与习惯,对教师而言是一次巨大挑战。首先,教师要将每次的课程内容简化成清晰的知识结构,在较短时间里引导学生抓住重难点;第二,教师要合理组织教学,设计好每一堂课的各个环节,营造良好的“亮、考、帮”氛围;第三,面对学生提出的有创意的问题、假设或疑问,教师要能够机智、及时地应对处理,对学生学习状况要及时地反馈;第四,混合教学模式的运用需要学生进行更多探究,这种探究性学习必须拥有更广泛的研究性学习课程资源,这就要求教师不再是简单地讲授教材,而应该将教材拓展,要有开发利用课程资源的意识和能力。凡此种种,均要求教师转换角色,由传道授业解惑者转变为教学的引导者、学生学习的辅导者和评价者,课程资源的开发利用者和课程改革的研究者。要很好地实现角色转换,就要紧跟时代前沿不断学习,通过教而促进自身的学,从能获得专业上的成长。

4.教学效果良好

学期结束后,笔者就混合教学在课堂教学中的使用情况进行了问卷调查。总体来看,授课班级学生还是比较认同这种教学模式。70%的学生“对分课堂试图通过学习老师的授课、作业,促进学生内化吸收,为分组讨论做好准备”表示认同;65%的学生认同“对分课堂试图通过分组讨论,使学生互相促进、化解疑难,达到对教育学知识的吸收和运用”和“对分课堂试图采用平时作业、课堂学习检查、全班分享、闭卷与开卷考试相结合的考核方式,来更准确、更公平地评估学生的学习成绩”;68%的学生认同“对分课堂试图通过观看教学视频、阅读教材及教学参考资料这种宽松开放的形式,让学生可以根据个人时间和安排,在掌握《教育学》的知识的基本结构的基础上实现高度个性化学习,从而实现对《教育学》的理解、掌握和运用这个目标 ”;64%的学生认同“小组讨论中,‘亮闪闪’‘考考你’‘帮帮我’三个环节都能顺利进行”和“运用对分易的作业、学习资源等平台对我的学习帮助很大”。从期末考试成绩来看,授课班最高95分,最低61分,平均79.56分,及格率100%。

(二)实践的反思

混合教学模式在教育学课程教学中的运用毕竟是一个新的尝试,在实践过程中必定存在一些问题。首先,这种教学模式的运用对教师要求较高,需要有丰富的知识储备和把握课堂节奏的能力以及课堂应变的能力;其次,从学生方面来看,因为需要自主内化,学生容易产生疲劳感,且由于相当一部分学生的学习缺乏自主性,会以各种借口推诿学习的责任,交流较少,致使课外小组的“亮、考、帮”活动开展得不圆满;第三,对学生学习过程形成的评价不够科学,还有待进一步研究;第四,混合教学模式的运用对网络环境和技术等基础条件的要求高,因此,学校是否拥有这种教学资源环境,也会影响到课程实施的效果。

总之,在大数据的背景下,教学模式的改革是必然的。混合教学模式通过改革课堂教学,打破传统灌输式教学的固有模式,使教学活动成为教师自我发展,学生自我实现的舞台,是值得我们大家继续实践和探索的。

[1]韩锡斌,王玉萍,张铁道等.迎接数字大学:纵论远程、混合与在线学习[M].北京:清华大学出版社,2016.

[2]吴霞飞,韩天寿.大学生研究性学习课程资源开发利用障碍及途径探析[J].高教探索,2016,(S1):42-43.

[3]杨梅,郑枫.“国考”背景下高师公共教育学教学改革路径探析[J].遵义师范学院学报,2016,(3):115-117.

[4]刘明秋.“对分课堂”教学模式在微生物学教学中的运用[J].微生物学通报,2016,(4):730-734.

[5]林丽.师范院校教育统计学课程与教学模式新探[J].遵义师范学院学报,2011,(1):66-68.