西汉早期半两钱生产与管理的初步考察

2018-01-05天津博物馆

黄 娟 (天津博物馆)

西汉早期半两钱生产与管理的初步考察

黄 娟 (天津博物馆)

铸币是国家极其重要的手工业部门,包括从钱币的生产到流通使用等一系列的环节,其中钱币的生产和管理是铸币业研究中的重要内容。作为商品经济发展的产物,钱币的生产、管理和流通状况反映了商品经济水平的高低,与国家经济发展状况密切相关。西汉早期是中央集权国家建立和初步发展时期,政治和经济方面的建设处于中央政府适应时代和现实的需要,不断改革调整和逐步确立完善的过程中。西汉早期钱币生产和管理的问题实际上表现为铸币权的问题。铸币权事关国家的经济命脉,政府一直在试图通过币制改革的手段将铸币权收回到中央,以便从经济上巩固和保障中央集权。西汉早期铸币权虽然没能成功收回到国家,但这一阶段的各种措施,为后来的实现积累了重要基础。因此,西汉早期钱币的生产和管理问题非常值得深入研究,而目前也具备了一定的研究条件。从文献资料来看,有关西汉早期钱币生产和管理的问题有一些相关记载;考古学上,与此直接相关的铸钱遗址和钱范也有了较多的发现;此外,一些钱币收藏者也公布了不少珍贵的材料,这些都为研究西汉早期半两钱的生产和管理问题提供了可能和基础。

在讨论铸币管理的相关问题前,文中有几个概念需要事先解释。官铸,即铸币权由国家控制,只允许官方铸造钱币,官铸钱币的实现方式一般有两种,一种是中央设立专门的部门铸造钱币,即中央专铸,地方政府和民间不允许铸钱,如汉武帝时期的上林三官专铸五铢钱;另一种是中央和地方政府都可以铸造钱币,实行中央统一管理、地方分铸的政策,如新莽时期的铸币。私铸,是国家不再将铸币权控制在官方政府,而是允许民间作坊或个人等多种形式的铸币。理论上来讲,在允许私铸的情况下,只要具备条件者均可铸币,但是私铸的钱币须符合国家规定的基本要求,并不可恣意妄为,文帝时期“与民放铸”的政策便是例子。盗铸是相对于官铸而言,即在国家法律不允许的情况下,民间私自铸币即属盗铸行为。盗铸不可与私铸混为一谈,私铸是合法的,盗铸则是违法行为。

一 文献、简牍资料所见西汉早期半两钱的生产与管理

从文献资料来看,西汉早期半两钱的生产情况可以分为以下四个阶段,再结合出土的相关简牍材料,可以对这一时期半两钱的生产管理问题得出一些初步认识。

1.汉高祖时期

《汉书·食货志》:“汉兴,以为秦钱重难用,更令民铸荚钱”。[1]从这条文献可以看出,西汉建立之初,是明确规定允许民间铸钱的。[2]高祖时期,由于战争,社会生产遭受很大的破坏,经济凋敝,政治上也还有不稳定的因素,应是迫于无奈才实行民间铸钱的政策,一方面是希望社会经济能迅速恢复,另一方面政府恐怕无暇也无力关注铸币权的问题。

2.高后时期

文献中并无高后时期关于铸币管理问题的明确记载,但是从汉文帝时期的几条文献以及张家山汉简的相关资料可以进行适当的推测。

《史记·汉兴以来将相名臣年表》:“(文帝五年)除钱律,民得铸钱。”[3]《汉书·文帝纪》:“(五年)夏四月,除盗铸钱令。更造四铢钱。”[4]《汉书·食货志》:“孝文五年,为钱益多而轻,乃更铸四铢钱,其文为‘半两’。除盗铸钱令,使民放铸。”[5]这几处文献中的“除钱律”“除盗铸钱令”“使民放铸”等内容,都说明汉文帝在改铸四铢半两钱的同时,对高后时期钱币铸造管理的政策也进行了变革,即废除了之前不允许民间铸钱的规定而“使民放铸”。因此从这里可以推测,高后时期铸币权可能由国家控制,民间铸钱属于违法行为。

另一个证据来自张家山汉简资料。学术界一般认为张家山汉简的《二年律令》是高后二年的法律条文。在《二年律令·钱律》中有60%的内容都是关于对盗铸钱币进行处罚的规定,摘要如下:

盗铸钱及佐者,弃市。同居不告,赎耐。正典、田典、伍人不告,罚金四两。或颇告,皆相除。尉、尉史、乡部、官薔夫、士吏、部主者弗得,罚金四两。

智人盗铸钱,为买铜、炭,及为行其新钱,若为通之,与同罪。

捕盗铸钱及佐者死罪一人,予爵一级。其欲以免除罪人者,许之。捕一人,免除死罪一人,若城旦舂、鬼薪白粲二人,隶臣妾、收人、司空三人以为庶人。其当刑未报者,勿刑。有复告者一人身,毋有所与。诇告吏,吏捕得之,赏如律。

盗铸钱及佐者,智人盗铸钱,为买铜、炭,及为行其新钱,若为通之,而能颇相捕,若先自告、告其与,吏捕,颇得之,除捕者罪。

诸谋盗铸钱,颇有其器具未铸者,皆黥以为城旦舂。智为及买铸钱具者,与同罪。[6]

从上述律文可知,政府对盗铸钱币的打击力度很大,对盗铸钱币的各种情况都有不同且严厉的处罚,而且律文中“盗铸”一词的使用,本身也说明此时的钱币铸造应该是官铸。此外,在《二年律令·钱律》中对流通钱币的形制也有明确规定:“钱径十分寸八以上,虽缺铄,文章颇可智,而非殊折及铅钱也,皆为行钱。金不青赤者,为行金。敢择不取行钱、金者,罚金四两。”[7]可以看出,此时国家控制下的铸币较秦代有了一定的进步,如明确规定了钱形大小,钱文须清晰以及钱币质地等。不过这些规定对纪重体系下的金属钱币而言,作用有一定的局限性,因为对钱币的重量这一核心没有明确规定,这也许就解释了为什么吕后时期仿秦制铸造的八铢半两钱在大小上与秦币相仿,但重量却相差较远。

高后时期在国家控制铸币权的政策下,共进行了两次币制改革。第一次是:“(二年)秋七月,恒山王不疑薨,行八铢钱。”[8]这次改革是为了改变汉初以来,荚钱越来越多且质量越来越差的状况,所以政府决定重新铸造重量较重的八铢钱。然而四年之后的第二次改革:“(六年)行五分钱”,据应劭注,“所谓荚钱者”。[9]减重的五分钱的铸行标志着八铢钱改革的失败。从 “至孝文时,荚钱益多、轻”的记载看,第二次改革也不能挽救半两钱持续地减重和劣质的面貌。高后时期,将铸币权短暂收回到国家,并对流通钱币的基本形制作了规定,不过此次政府针对半两钱减重问题的两次变革均以失败告终,可以看出此时政府还不能有效控制铸币权。

3.文景时期

汉文帝即位后,当时社会上是荚钱多且轻的局面。他借鉴高后时期的教训,顺应当时社会的现实,又将铸币权归于民间,但与高祖时期的放铸政策不同的是,政府对钱币的质量实施了严格的市场监督。《史记·平准书》:“至孝文时,荚钱益多,轻,乃更铸四铢钱,其文为‘半两’,令民纵得自铸钱。”[10]文帝除盗铸令,令民放铸,并采取市场检查的办法来保证半两钱法重四铢的执行。1975年湖北江陵凤凰山168号墓(墓葬年代为文帝十三年,前167年)中与101枚四铢半两钱同时出土的称钱衡就是证明。称钱衡为长方形竹片,正中上侧有一小铜环,一端下侧与另一端的正面各有一竹钉。正、背和侧面均有一行文字,背面:“正为市阳户人婴家称钱衡以钱为累刻曰四朱两疏第十”;正面:“敢择轻重衡及弗用刻论罚徭里家十日”;侧面:“□黄律”。衡长292、宽10、厚3mm。与称钱衡同出的还有专用砝码,圆环形,直径30mm,重10.75g,合秦十六铢,正好是四铢钱的4倍重。称钱衡、砝码以及101枚四铢半两钱同放在一个竹笥内。考古工作者根据随葬品推测墓主生前应为钱币法重的监督官员。[11]严格的市场检查措施对文帝时期的放铸政策起到了较好的贯彻和稳定币制的作用。从出土的四铢半两钱的资料来看,此时钱币的形制比较统一且基本符合四铢重的规定。这一政策应该沿用了文、景两代。

有学者引用“(中元六年)十二月,改诸官名。定铸钱伪黄金弃市律。”[12]的记载,认为在汉景帝时采取了禁止私铸的政策。[13]这一看法值得商榷。据应劭注:“文帝五年,听民放铸,律尚未除。先时多作伪金,伪金终不可成,而徒损费,转相诳燿,穷则起为盗贼,故定其律也。”文献原文中未明确指出是针对盗铸钱币所定之律,而应劭和颜师古的注文都说“(放铸)律尚未除”。作者自己也指出“这一次的盗铸浪潮似乎主要是针对黄金而来的”。因此,从该条史料还不能断定汉景帝时已将铸币权收归国有。

4.汉武帝初期(自汉武帝继位至铸造五铢钱之前)

在上林三官专铸五铢钱之前,汉武帝共进行了三次币制改革。“(建元元年)春二月,……行三铢钱。……(建元)五年春,罢三铢钱,行半两钱。……(元狩五年)罢半两钱,行五铢钱。”[14]《武帝纪》仅对三次钱币改革的情况作了简要记录,未提及铸币权的问题。但是从《史记·平准书》的相关记载中,却可以发现一点线索。

……于是天子与公卿议,更钱造币以赡用,……自孝文更造四铢钱,至是岁四十余年,从建元以来,用少,县官往往即多铜山而铸钱,民亦闲盗铸钱,不可胜数。钱益多而轻,物益少而贵。……令县官销半两钱,更铸三铢钱,文如其重。盗铸诸金钱罪皆死,而吏民之盗铸白金者不可胜数。[15]

这段史料中,“从建元以来,用少,县官往往即多铜山而铸钱,民亦闲盗铸钱”,这一句非常关键。“县官”和“盗铸”两个名词的同时出现说明,自建元年间以来的钱币应该是由地方政府—县官来铸造的,不允许民间铸造钱币。同时也可以发现,虽然在汉初及汉文帝时期的文献中,对质量较差的半两钱有“荚钱”等的提法,但不见使用“盗铸”一词,应该说古人对“私铸”和“盗铸”两词的使用还是有所区分的,在合法私铸的情况下是不会出现“盗铸”用语的。由此也可以推测在汉武帝即位初,铸币权应是由国家控制的。汉武帝在即位初将铸币权收归国家的做法,从他个人的雄才伟略和其他治国措施来看,是很有可能的。不能否认的是,汉武帝能收回铸币权,与西汉前期政治、经济方面的积累是分不开的,而这一积累可能在汉景帝时期已经成熟,不过目前有关景帝时期这方面的资料有限,尚不能下结论。然而,从汉武帝连续三次的币制改革可以看出,当时国家对铸币权的控制可能还存在一定问题,这可能也是导致多次针对半两钱减重问题进行的改革都无法成功的重要原因。简言之,自汉武帝继位到上林三官专铸五铢钱之前,铸币权应该是由国家掌握的,国家是通过地方政府—郡国和县官来进行钱币的生产和管理,不过这时国家并不能完全有效地控制铸币权。

综上对文献和简牍资料的梳理,西汉早期,由于特殊的社会背景,政府采取了允许民间铸钱的政策,是一种出于特殊历史背景下的放任管理方式。然而,随着社会经济的逐步恢复和发展,钱币在国家经济生活中的作用越来越明显和重要,铸币权的放手会影响社会经济的秩序和发展状况甚至社会的稳定。从高后到汉武帝初的一系列币制改革就可以看出,政府已经意识到铸币权的问题,并开始逐步收回。西汉早期政府对半两钱的几次改革,表面上看都是围绕半两钱的重量问题进行的,实质上却是政府通过对钱币质量和生产的干预和管理来逐步实现政府对铸币权的控制。从根本上来看,政府对钱币铸造权的收回也是巩固中央集权的重要内容之一。

二 西汉早期半两钱铸钱遗址及钱范的考古发现

与铸币生产和管理直接相关的考古材料是铸钱遗址和钱范,目前已报道的西汉早期半两钱铸钱遗址约有十余处,以山东和河南发现较多,另外在内蒙、河北、山西和陕西有零星发现。钱范的出土数量比较多,发现的区域也较广,各类钱范加起来将近二百件。下面将这两类资料做简要介绍。

1963年,石家庄市东郊东古城村东汉代常山城遗址发现半两钱石范8块,附近还发现若干铜渣块以及铸出后粘连在一起的半两钱。此外,还发现陶窑1座,直径3~4米。此处应是一处小型铸钱工场。[16]

1964~1971年,山东省文物工作队等单位对临淄齐国故城进行了勘查。在阚家寨村南的东部和西部有大量的半两钱范出土,耕土以下还有铸钱的相关遗迹发现。[17]

1973年,山东省文物普查队对莱芜市铜山冶铸遗址进行了考察。遗址包括采矿、冶炼、铸币和生活等区域。1970年山东省地质队曾在该区域矿洞中采集到半两、五铢钱和部分采矿工具。此次发现冶炼铸造遗址两处,在炼渣堆积层中出土矿石、矿粉、烧土、陶制鼓风管、木炭、铜锭、铅块等。自1973年以来,遗址范围出土半两钱范6块,三铢钱范3块以及五铢钱范1块。铜山遗址除冶炼铜矿外,应该还兼有铸钱生产。[18]

1974年,河南洛阳市文物工作队在洛阳东周王城内东北部清理了一处古窑址群。其中王城东北部的Y13为烘范窑,窑壁呈砖红色,在火膛底部灰烬中发现了一些西汉时期半两钱的泥范残块,当为烘烧钱范的窑址。[19]

1984年以来,陕西府谷县田家寨乡出土半两钱铸造遗物4件,为分叉状的残铜片,是铸造钱币时主浇道与支浇道内残存铜液的凝固物,其中一件还粘连有叠压在一起的10枚半两钱。[20]

山东高密县城阴城古城址的中部偏西发现一处铸铜遗址,出土了大量五铢钱、半两钱石范、莽钱以及铜剑、铜镞等遗物。[21]

内蒙古呼和浩特郊区二十家子古城南部出土有半两钱石范以及100多枚半两钱,在钱范出土地点的西北方向百余米处,曾发掘了一处大规模的冶铸遗址,出土了较多的铁器铸模、铁工具、武器,以及小型熔铜埚、炉渣、铜屑等。[22]

1987年,邯郸市人民路发现一批半两钱石范,出土地点位于“大北城”中部偏西北,距曾出土过半两钱钱范的铸剑炉遗址很近。钱范共有50余块,均残,为灰色滑石。同出遗物有瓦片、陶器残片、坩埚残块、铜炼渣等,同一文化层内还发现残窑址一座。[23]

山东诸城原汉代平昌古城内,相继出土了4批石质半两钱范,均有浇铸痕迹。[24]

山东章丘市东平陵故城遗址,先后出土半两钱范、五铢钱范以及其他手工业遗存,城址内应该存在铸钱生产。[25]

河南南阳汉代宛城内出土半两钱石范、陶片以及炼渣等遗物。[26]

河南洛阳橡胶厂、康乐食品厂分别位于汉代河南县城的南部和北部,两地出土了大量半两钱泥质范模,范模上有浇铸金属液的痕迹,应为铸造半两钱金属范的遗址。[27]

山西夏县禹王村发现一处半两钱泥质范模堆积坑,同出的还有浇口杯和其他制范所用的工具,有的范模上留有浇铸铁液的锈痕,应是一处铸造半两钱金属范的遗址。[28]

三 考古材料所见西汉早期半两钱的生产与管理

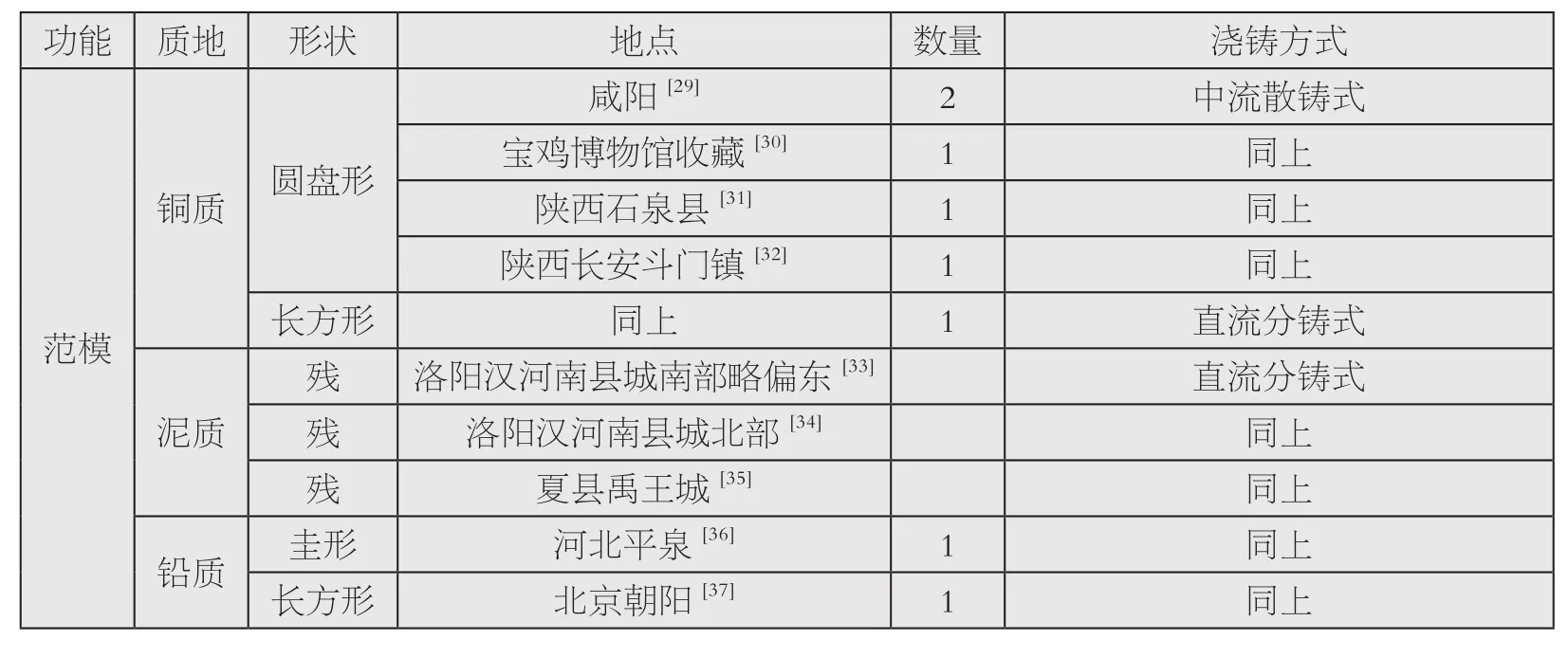

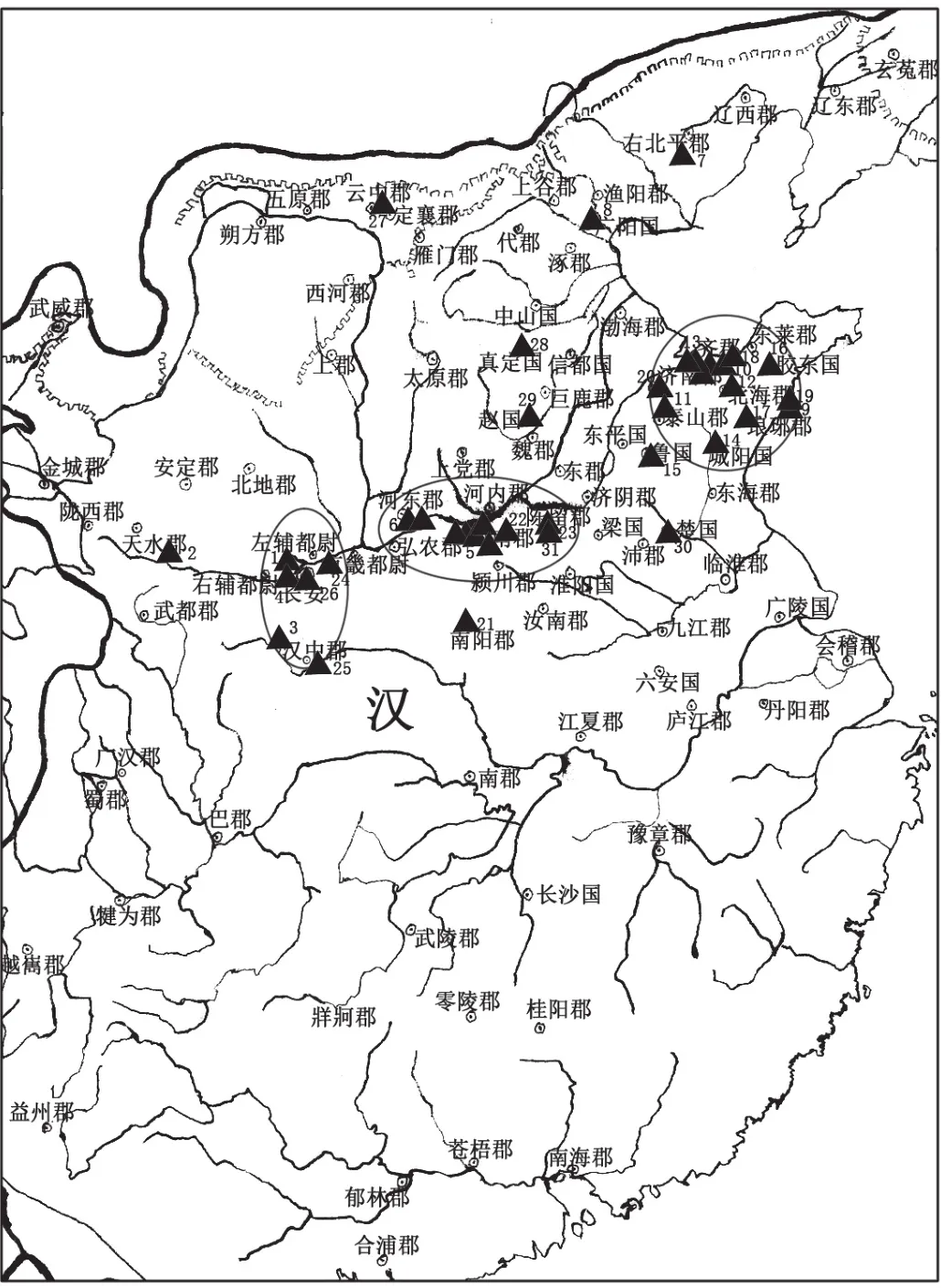

表1显示,不同功能的半两钱范分布的区域也不同。范模发现数量较少,铜质范模仅见于陕西地区,属西汉京畿三辅范围;泥质范模主要发现在汉代河南县城内以及河东郡;铅质范模出土于汉代右北平郡,可能与当地富产铅矿有关,具有明显地方特色。铸范出土的数量最多,其中石范占90%以上。石范铸钱与当时社会允许私铸钱币的背景有关,具有明显的时代性。石范出土以山东最多,其次为河南、陕西,在山西、内蒙和河北有少量发现。山东地区石范几乎遍布全境,其中山东省中东部出土数量最多,主要包括西汉时期的齐郡、琅琊郡、胶东国、鲁国、济南郡、城阳国、泰山郡、千乘郡等。河南地区的石范主要见于河南郡的汉河南县城内以及南阳郡的宛城内。陕西地区的石范在京畿三辅和汉中郡都有少量发现。不同功能钱范分布的区域特征体现了各自所在地区的钱币铸造工艺传统的差异,如山东地区主要是直接使用刻制的石范铸钱,而中原地区则流行利用泥质范模翻铸金属铸范铸钱的技术传统。

表1 西汉早期半两钱范出土情况一览表 (枚)

?

图1 西汉早期半两钱范分布示意图

从表1和图1均可以看出,西汉早期半两钱范的分布较秦代范围更广,且出土钱范的地点大大增加。整体来看,这一时期钱范的分布形成了关中地区、中原地区和山东地区三大中心,北方长城地带也有不少发现,而长江流域及其以南的广大区域,目前少见相关报道。在三大中心中,山东地区的铸钱业最为发达,其次为中原地区。

除莱芜铜山遗址位于铜矿地外,西汉早期的半两钱铸钱遗址一般位于汉代设置的地方政府郡治所在地。铸钱遗址虽然数量少,但也体现出与钱范基本一致的分布特点。这一分布规律与文献记载的西汉早期实行民间放铸的政策相吻合。不过从出土材料可以进一步看出,所谓的民间放铸,实际上铸币生产的分布还是相对集中的。铸币需要技术和成本,铜原料比较珍贵,广大的农民阶层参与铸币的可能性很小。因此,有别于其他手工业部门,即使在政策允许的情况下,铸币生产可能主要还是来自地方官府经营的铸币作坊,同时应该还有富商、地主控制的私营作坊进行铸币,其数量应该不少。

据文献记载及冶金考古资料,秦汉时期出产铜矿的地区有安徽、江苏、云南、四川、山西以及湖北一带,这些产铜区与表中钱范的出土地点并不十分吻合。可见这一时期,铸币业并不依赖铜矿资源的分布,而更多的是与城市的商品经济水平相挂钩。西汉早期半两钱钱范以及铸钱遗址分布较密集的地区正好与当时主要的经济中心相关。长安作为西汉的首都,其政治、经济地位自不待言。除此之外,洛阳、邯郸、临淄、宛等城市的经济发展早在战国时期就脱颖而出,各自成为当时齐名的“五都”之一。山东地区的铸币生产中心远不止临淄一处,曾有学者对汉代前期山东地区的铸币业进行研究,提出了临淄、莒县、章丘东平陵和诸城为汉初山东地区的四个铸钱中心。[71]从上面的图表资料可以看出,汉代早期山东地区半两钱的生产分布范围较广,遗址较多,应存在多处铸币中心。

四 初步认识及存在的问题

结合文献、简牍以及考古资料可以看出,西汉早期半两钱的铸币权确实曾主要在民间,政府的收回措施,或以失败告终,或不能完全有效地控制铸币权。随着社会生产的恢复和稳定,政府很快便开始着手收回铸币权,并且在西汉中期完全收回后一直牢牢控制。从西汉早期国家对铸币生产和管理的研究中可以发现,中央政府想完全控制铸币权,需要具备两方面的因素,一是铸币技术的进步,工艺的完善和复杂使得钱币的标准化得到保证,从而提高了盗铸成本,铸币生产自然掌握到拥有先进技术的中央手中;二是需要有政治和经济上较高程度的中央集权作保障。这两个条件在西汉中期汉武帝时已经具备,所以才有了五铢钱的成功改革和中央专铸政策的全国实施。

同时值得注意的是,西汉早期整个南方地区的铸币遗存发现很少。成都曾是战国时期的五大经济中心之一,在汉初的经济地位也非常重要,而且据《汉书·佞幸传》:“(文帝)于是赐(邓)通蜀严道铜山,得自铸钱。邓氏钱布天下,其富如此。”据颜师古注,严道属蜀郡。[72]可知在汉初蜀郡是有铸钱活动的,但目前尚未见有关铸钱遗存的报道。考古材料的缺失,可能是受到考古发现有限的限制,同时其他方面的原因也需要注意和深入思考。希望日后有新的考古材料能填补这一问题的空白。

注释:

[1] (汉)班固:《汉书》卷二十四《食货志》,第1152页,中华书局,1962年。

[2][8](汉)班固:《汉书》卷三《高后纪》,第97页,中华书局,1962年。

[3] (汉)司马迁:《史记》卷二十二《汉兴以来将相名臣年表》,第1126页,中华书局,1959年。

[4] (汉)班固:《汉书》卷四《文帝纪》,第121页,中华书局,1962年。

[5] (汉)班固:《汉书》卷二十四《食货志》,第1153页,中华书局,1962年。

[6] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简》,第35-36页,文物出版社,2006年。

[7] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简》,第35页,文物出版社,2006年。

[9] (汉)班固:《汉书》卷三《高后纪》,第99页,中华书局,1962年。

[10] (汉)司马迁:《史记》卷三十《平准书》,第1419页,中华书局,1959年。

[11] 纪南城凤凰山一六八号汉墓发掘整理组:《湖北江陵凤凰山一六八号汉墓发掘简报》,《文物》1975年第9期;蒋若是:《秦汉钱币研究》,第9页,中华书局,1997年。

[12] (汉)班固:《汉书》卷五《景帝纪》,第148页,中华书局,1962年。

[13] A:徐承泰:《两汉货币的私铸》,《江汉考古》2000年第2期。B:黄凤芝:《试论汉代货币盗铸的特点及原因》,《江西金融职工大学学报》2007年第1期。

[14] (汉)班固:《汉书》卷六《武帝纪》,第156、159、179页,中华书局,1962年。

[15] (汉)司马迁:《史记》卷三十《平准书》,第1425-1427页,中华书局,1959年。

[16][66]王海航:《石家庄东郊发现古刀币》,《文物》1964年第6期。

[17] 群力:《临淄齐国故城勘探纪要》,《文物》1972年第5期。

[18] 尚绪茂、宋继荣、赵承恩:《山东莱芜铜山汉代冶铸遗址》,《中国钱币》1999年第1期。

[19] 洛阳市文物工作队:《洛阳东周王城内的古窑址》,《考古与文物》1983年第3期。

[20] 张泊:《府谷县出土的西汉铸钱遗物》,《陕西金融·钱币专辑(7)》1987年增刊。

[21][43]李储森:《山东高密城阴城调查简报》,《考古与文物》1991年第5期。

[22][64]张郁:《呼和浩特郊区二十家子出土半两钱范小议》,《内蒙古金融研究》2002年第S1期。

[23] 李忠义:《邯郸古城区出土汉半两钱范》,《文物春秋》1997年第2期。

[24][49]韩岗、赵华锡:《山东诸城出土半两钱范介绍与研究》,《中国钱币》1992年第2期。

[25][53]山东省文物考古研究所:《山东章丘市汉东平陵故城遗址调查》,《考古学集刊》第11集。

[26][54][55]王儒林:《河南南阳市发现半两钱范》,《考古》1964年第6期。

[27][33][34][57][69]程永建:《洛阳出土几批西汉钱范及有关问题》,《中国钱币》1994年第2期。

[28] A:黄永久:《夏县禹王城遗址发现的铸币范》,《山西省考古学会论文集(二)》,第159-169页,山西人民出版社,1994年。B:张童心:《禹王城陶质半两钱模考》,《文物季刊》1992年第3期。

[29] 时瑞宝:《咸阳博物馆收藏的半两钱范》,《陕西金融·钱币专辑(10)》1988年增刊。

[30] 王桂枝、延晶平:《宝鸡市博物馆所藏的几件钱范》,《文博》1985年第6期。

[31] 陕西省钱币学会:《秦汉钱范》,第73页,三秦出版社,1992年。

[32][63]陕西省钱币学会:《秦汉钱范》,第77页,三秦出版社,1992年。

[35][65]黄永久:《夏县禹王城遗址发现的铸币范》,《山西省考古学会论文集(二)》,第159-169页。

[36] 张秀夫:《河北平泉的汉半两铅母范》,《中国钱币》1987年第4期。

[37] 陕西省钱币学会:《秦汉钱范》,第79页,三秦出版社,1992年。

[38] 朱活:《青岛楼山后出土的西汉半两钱范》,《文物》1959年第9期。

[39][40][41]张龙海:《山东临淄近年出土的汉代钱范》,《考古》1993年第11期。

[42] 尚绪茂、宋继荣、赵承恩:《山东莱芜铜山汉代冶铸遗址》,《中国钱币》1999年第1期。

[44] 李少南:《山东博兴县辛张村出土西汉钱范》,《考古》1996年第4期。

[45] 张安礼、曹立:《山东莒县出土榆荚钱范》,《考古》1990年第5期。

[46] 程明:《山东邹城市发现四铢半两残范》,《中国钱币》1994年第2期。

[47] 李少南:《山东博兴出土西汉“榆荚”钱石范》,《文物》1987年第7期。

[48] 杨树民:《山东平度出土汉代钱范》,《陕西金融·钱币专辑(10)》1988年增刊。

[50] 鲁杰:《山东临朐发现汉半两钱范》,《中国钱币》1997年第2期。

[51] 程明:《山东邹城市发现汉半两双面范》,《中国钱币》2000年第2期。

[52] 王灵光、姜保国、王新夏:《山东即墨出土西汉钱范》,《考古与文物》2005年第6期。

[56] 马卓娅:《洛阳西工发现四铢半两钱石范》,《洛阳钱币》,第183~185页,中国社会科学出版社,1993年。

[58] 乔志敏、赵丙焕:《河南新郑县发现汉半两钱范》,《考古》1989年第7期。

[59] 王琳:《开封市文物商店收藏的一件半两钱石范》,《文物》2003年第12期。

[60] 咸阳市博物馆:《咸阳市近年发现的一批秦汉遗物》,《考古》1973年第3期。

[61] 左忠诚、郭德法:《渭南县发现秦半两钱范和“栎市”陶器》,《考古与文物》1981年第2期。

[62] 李启良:《安康县发现石质“半两”钱范》,《考古与文物》1982年第4期。[67] 李忠义:《邯郸古城区出土汉半两钱范》,《文物春秋》1997年第2期。

[68] 朱活:《汉四铢半两阴文铜范》,《文物》1959年第3期。

[70] 张尧成:《河南出土西汉“半两”铁钱范》,《中国钱币》2008年第2期。

[71] 贺传芬:《汉初山东的铸钱业及相关问题研究》,《中国钱币》1998年第2期。

[72] (汉)班固:《汉书》卷九十三《佞幸传》,第3723页,中华书局,1962年。

(责任编辑 刘 筝)