《西游记》蕴涵武术文化沉钩

2018-01-04张立新

张立新

摘要:通过文献资料的收集整理,梳理呈现《西游记》中的武术内容。其内容包括:(1)采用趋于统称的“武艺”;(2)纷繁复杂的武术器械;(3)充满意象的招势名称;(4)融入生活的武术谚语;(5)源于现实的武术类别;(6)以智取胜的武术谋略;(7)奇幻神秘的武术传承。

关键词:《西游记》 武术文化 文化形态

中图分类号:G85文献标识码:A 文章编号:2096-1839(2018) 9-0012-04

1 《西游记》中武术文化的留存

目前,较为正统的提法认为《西游记》于明朝中叶由吴承恩(1501年-1582年)编撰而成。在《西游记》之前,南宋有《大唐三藏取经诗话》,金代院本有《唐三藏》《蟠桃会》等,元杂剧有的吴昌龄《唐三藏西天取经》、无名氏的《二郎神锁齐大圣》等,这些都为《西游记》的创作奠定了基础。武术贯穿于《西游记》的始末,其中孙悟空作为书胆人物,从习艺到施艺,武术成为本书的一条隐线,也为西游记增添了惊心动魄的幻想场景。借助《西游记》的成功,孙悟空被塑造成了武艺高强的人物,以至于程冲斗《耕余剩技》之《少林棍法阐宗》中所记载的小夜叉第二路棍谱中竟然出现了“行者肩挑金箍棒”的势名。据统计,《西游记》中有关武术的描写共计68处,其中包含了武术的名、器械、招势、术语、门类等内容。

2 《西游记》中武术文化形态

2.1 趋于统称的“武艺”

武术在西游记中以“武艺”之名呈现,《中国武术大辞典》中将”武艺”界定为“古代武术的名称,泛指搏人的技能,汉代已经使用此称。”[1]在《西游记》百回本中,“武艺”一词共出现38处。如“美猴王荣归故里,白剿了混世魔王,夺了一口大刀,逐日操演武艺。” “八戒道: “师兄,那妖精的武艺如何?”此外还有“演习武艺”“操演武艺”“施武艺”“弄武艺”“武艺高强”“习学武艺”等表述。但在《西游记》的成书素材中,如南宋的《大唐三藏取经诗话》,金代的《唐三藏》《蟠桃会》等,元杂剧《唐三藏西天取经》《二郎神锁齐大圣》等文献中并无“武艺”之名。由此可推断,《西游记》的作者在明代将武艺纳入创作素材之中。

与《西游记》同时期的著作中也多出现武艺一词,如《水浒传》中出现88次“武艺”,《三国演义》}H现22次“武艺”,《纪效新书》中出现25处武艺,这也符合中国武术大辞典中关于“武艺”一词的描述:“唐宋元明各代,武术异名颇多,但“武艺”一词广为应用,明代趋于统称。”

2.2 纷繁复杂的器械

2.2.1 种类

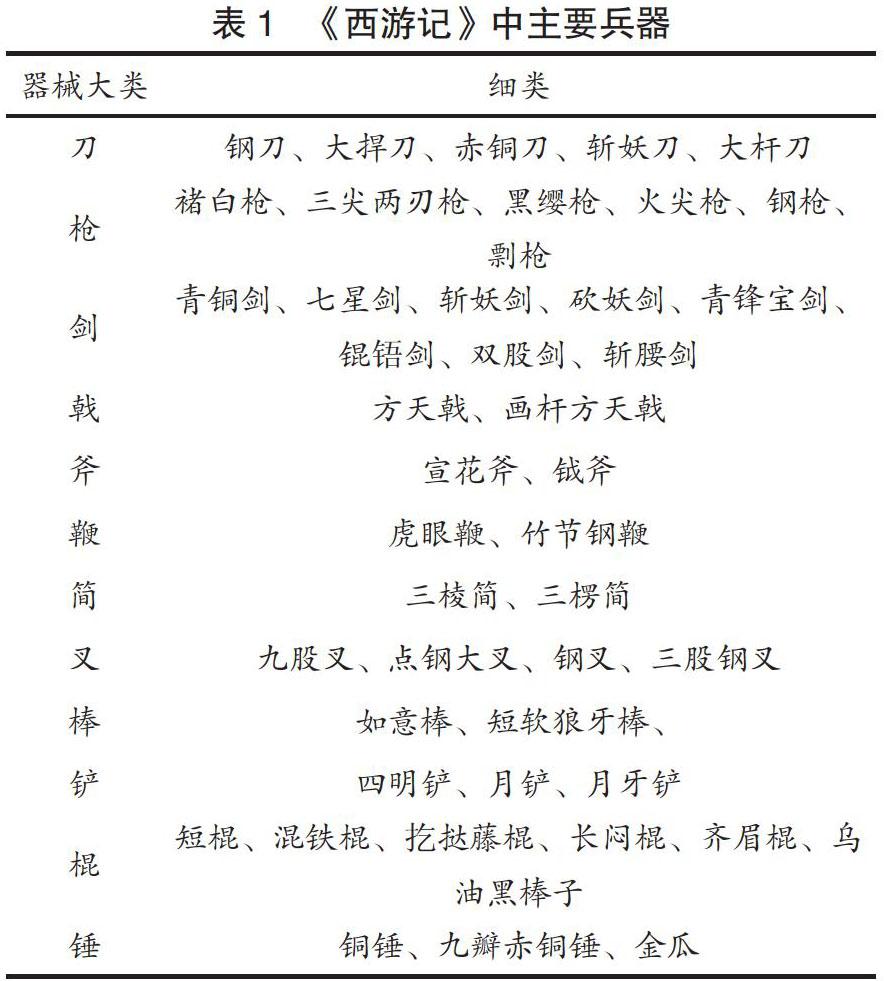

武术是中华民族的瑰宝,武术器械也是这瑰宝中的重要组成部分。在《西游记》中的武术器械可以用“五花八门”四个字来形容,书中集合了古代流行的冷兵器,涉及到刀、枪、剑、戟、斧、鉞、戈、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛、棒、铲、棍、弹弓、锤、金瓜、杖、玉麈、铁蒺藜、拐、钩、索、杵、箭、绳、铳炮、槌,共计33种。西游记中的兵器与同时期的文献资料相比,并未出现“十八般兵器”或“十八般武艺”之说。

2.2.2 沙僧兵器勘误

值得考证的是,目前在各类影视作品中均将沙和尚的兵器,描绘成一头是个铁铲,一头是个月牙的形象,这乃是对原作的误解。比照原文,沙和尚使用的“降妖宝杖”,实际上应该是一根木棒。

在第八回《我佛造经传极乐观音奉旨上长安》中,观音与弟子小叉路过通天河,木叉的兵器是条“浑铁棍”,沙和尚用的是“降妖宝杖”,二人打在一起如同“双条银蟒河边舞”。可见沙和尚的“降妖宝杖”应该是和木叉的“浑铁棍”对应,也是一条棍。在第二十二回《八戒大战流沙河木叉奉法收悟净》中,猪八戒骂沙和尚的兵器是“哭丧杖”;在第四十九回《三藏有灾沉水宅观音救难现鱼篮》中,通天河里的灵感大王跟沙和尚对峙时,提到“你不是磨博士,怎么会使擀面杖?”在第八十八回《禅到玉华施法会心猿木母授门人》中,有三位小王子,“好王子,大的个拿一条齐眉棍,第二个轮一把九齿钯,第三个使一根乌油黑棒子”。这三位小王子用的兵器,和孙悟空、猪八戒、沙和尚三人的兵器是一一对应的。

从“双条银蟒河边舞”“哭丧杖”“擀面杖”等文字表述来看,沙和尚的兵器实则为一条木棒,而非目前所流行的认识——“月牙铲”。

2.3 充满意象的招势名称

武术是中国传统的运动形式,是在传统文化的滋养和哺育中发展起来,传统武术的招势名称也映射了传统文化思维特点,隐含了大量的文化信息。它们通过直观而贴切的象征意象,让技术动作的整个过程浮现在习练者和观赏者的脑海中。在《西游记》中出现了为数不多但却颇具代表性的招势名称。

2.3.1 拳

在西游记的打斗场面中,多数是器械之间的对抗,在为数不多的素手较量中,描写的却精彩异常。在第五十一回中描写到:“拽开大四平,踢起双飞脚。韬胁劈胸墩,剜心摘胆着。仙人指路,老子骑鹤。饿虎扑食最伤人,蛟龙戏水能凶恶。魔王使个蟒翻身,大圣却施鹿解角。翘跟淬地龙,扭腕拿天橐。青狮张口来,鲤鱼跌脊跃。盖顶撒花,绕腰贯索。迎风贴扇儿,急雨催花落。妖精便使观音掌,行者就对罗汉脚。”[2]433,此外在第二十二回,“那怪见钯来,使一个凤点头躲过”。[2]174

这些招势名称不仅仅出现在《西游记》中,也出现在了《水浒传》(明·吴承恩)、《隋唐演义》(清·褚人获)中。《水浒传》第一百零四回《段家庄重招新女婿房山寨双并旧强人》中有“拽开大四平,踢起双飞脚。仙人指路,老子骑鹤。拗鸾肘出近前心,当头炮势侵额角。翘跟淬地龙,扭腕擎天橐。这边女子,使个盖顶撒花;这里男儿,耍个腰贯索。两个似迎风贴扇儿,无移时急雨催花落。”[3]《隋唐演义》第十二回《皂角林财物露遭殃顺义村擂台逢敌手》中有“拽开四平拳,踢起双飞脚。一个韬肋壁胸敦,一个剜心侧胆着。一个青狮张口来,一个鲤鱼跌子跃。一个饿虎扑食最伤人,一个蛟龙狮子能凶恶。一个忙举观音掌,一个急起罗汉脚。长拳架势自然凶,怎比这回短打多掠削。”[4]三者之间,此段描写结构相同、文字相似,应该是沿袭参考,也说明了明清时期武艺在文学创作中有着极为重要的地位,成为一种惯用的创作素材。

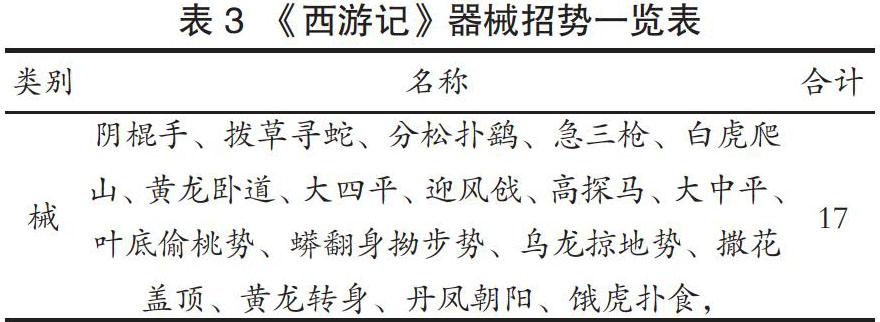

2.3.2 械

西游记中的兵器形形色色,在争斗场景中将各类器械的用法做了简要的描写,如月牙铲的架“即使铲鳟架着钉钯,铲头抵着铁棒。”[2]531、如意钩的钩“大圣一只手撑持不得,又被他一钩钩着脚,扯了个躘踵。”[2]449、棍法中的拨“拨开钢叉”[2]163,此外还有劈、抡、捣、刺等器械用法。

文中使用了大量意象化的招势名称,扩大了作品的表现张力。如第十七回孙悟空与熊罴怪的对战中“这个横丢陲棍手,那个直拈急三枪。白虎爬山来探爪,黄龙卧道转身忙。”[2]133;第,第二十一回中“这大圣正是会家不忙,忙家不会,理开铁棒,使一个乌龙掠地势,拨开钢叉,又照头便打;”[2]163;第二十二回中“那个降妖杖,好便似出山的白虎;这个浑铁棒,却就如卧道的黄龙。那个使将来.寻蛇拨草;这个丢开去,扑鹞分松……伸开大四平,钻入迎风戗。”[2]172;第三十一回中“好猴王,双手举棍,使一个高探马的势子。那怪不识是计,见有空儿,舞着宝刀,径奔下三路砍,被行者急转个大中平,挑开他那口刀,又使个叶底偷桃势,望妖精头顶一棍,就打得他无影无踪,急收棍子看处,不见了妖精。”[2]254;第五十六回中“大圣走上前,轻轻的拿起,丢一个蟒翻身拗步势。”[2]473第八十八回中“把金箍棒丢开个撒花盖顶,黄龙转身,一上一下,左旋右转……双手使降妖杖丢一个丹凤朝阳,饿虎扑食,紧迎慢挡,捷转忙撺。”[2]747

这些拳械的招势也多次出现在明清时期的文学作品之中,如《水浒传》(明·吴承恩)、《隋史遗文》(明·袁于令)、《施公案》(清·佚名)、《刘墉传奇》(清·佚名)、《荡寇志》(清·俞万春)、《隋唐演义》(清·褚人获)等,也出现在较为专业的兵书战策典籍中,如《耕余剩技》(明·程宗猷)、《手臂录》(明·吴殳)、《阵纪》(明·何良臣)、《纪效新书》(明·戚继光)等,可见这些拳械的招势名称在当时是较为普遍的存在,且被广泛使用。

2.4 融入生活的武术谚语

谚语是广泛流传于民间的言简意赅的短语,多数反映了劳动人民的生活实践经验,而且一般都是经过口头传下来的。它多是口语形式的通俗易懂的短句或韵语。时至今日,它仍然起着传送在社会中被视为重要的传统价值观念的作用。

《西游记》是广大人民群众熟悉又喜爱的一部神话小说,善于提炼人民生活中的口语、吸收新鲜有力的词汇、善于运用群众中广为流传的谚语,充分表达出主旨。其中也有关于武艺方面的谚语如:用“好手不敌双拳、双拳不如四手”[2]108,以凸显人物数量的优劣;用“会家不忙,忙家不会”[2]163展现人物的武艺高强;此外,还有“畏刀避剑之人,岂大丈夫之所为也”[2]25;“武不善作”[2]529;“宁少路边钱,莫少路边拳”[2]610.“一打低三分”[2]615“溫柔天下去得,刚强寸步难行”[2]692“留情不举手,举手不留情”[2]163等谚语来描写格斗双方的武艺策略、高低等要素。时至今日,这些谚语仍然在武术文化中占有相当的地位。这些谚语的存在佐证了武术作为一项重要的社会文化留存,在当时是被广大人民所接受和使用的,在社会生活中具有一定的地位。

2.5 源于现实的武术类别

《西游记》虽非专业的武术典籍,但其旁引博征,引用了不同类别的武术,极大地丰富了小说的内容,也为再现明代武术的存在提供了点点滴滴的线索,而这些武术内容也可在同时期的相关文献中得到印证。

2.5.1 跌法

在《西游记》中出现了两处跌法的描写,第十八回中孙悟空对付猪八戒时, “即使个拿法,托着那怪的长嘴,叫做个小跌。漫头一料,扑的掼下床来。”[2j145在第八十一回中,老鼠精“却被行者接住他手,使个小坐跌法,把那怪一辘轳掀翻在地上”。[2]689此处之“小跌”和“小坐跌法”应当均属于跌法的一种,同时期的戚继光在其《纪效新书》中也提及了“千跌张之跌”。

2.5.2 枪法门派

在六十七回中,猪八戒道:“这妖精好枪法!不是山后枪,乃是缠丝枪,也不是马家枪,却叫做个软柄枪!”行者道:“呆子莫胡谈!那里有个甚么软柄枪!”八戒道:“你看他使m枪尖来架住我们,不见枪柄,不知收在何处。”[2]566其中“缠丝枪” “山后枪”并未有相关文献记载,仍需进行考证研究; “马家枪”在《手臂录》中曾有提及,“余所得者有石家枪,敬严也;我嵋枪,程真如也;杨家枪、沙家枪、马家枪,其人不可考”;“软柄枪”未有记载,结合前后文意,“软柄枪”疑为猪八戒的戏谑之言,并非枪术的流派。

2.5.3 花刀法

《西游记》中呈现了以表演娱乐抑或演示为目的武术套路内容。如在第三十回《邪魔侵正法,意马忆心猿》中描写的“花刀法” “小龙接了刀,就留心,在那酒席前,上三下四、左五右六,丢开了花刀法。那怪看得眼咤,小龙丢了花字,望妖精劈一刀来。”[2]242-243此外,在八十八回《禅到玉华施法会,心猿木母授门人》中的棍法和杖法也同样以展示的目的呈现: “行者走近前,轻轻的把棒拿将起来道: “这里窄狭,不好展手,等我跳在空中,耍一路儿你们看看。”,孙悟空“把金箍棒丢开个撒花盖顶,黄龙转身,一上一下,左旋右转”,沙僧“……双手使降妖杖丢一个丹凤朝阳,饿虎扑食,紧迎慢挡,捷转忙撺。”[2]747此两处描写,与同时期的《纪效新书》中关于花刀、花棍等可做相互印证:“平时官府面前所用花枪、花刀、花棍、花叉之法,可以用於敌否?”,[5]从侧面也反映了武术不仅仅是格斗技巧,同时也可作为一种娱乐大众的技艺手段。

2.5.4 阴手棍

在西游记中出现了“阴手棍”的称谓。“这个横丢阴棍手,那个直拈急三枪。”[2]133“阴手棍丢伤处重,过肩钩起近头鞭。”[2]448其中“阴棍手”疑为小说字词对仗而做的微调。“阴手棍”是两手虎口相对,俯掌握棍而名。在同时期的《耕余剩技》(明·程宗猷)中将“阴手棍”解释为:“阴手亦少林棍名也。云阴手者,以两手持棍俱阴,近身入怀,能缩长棍短用故也。与夜叉相表里,非阴手短棍之比。”[6]21

2.5.5 夹枪棒

在第六回中出现了“夹枪棒”的称谓: “那个的夹枪棒,不放空,左遮右挡怎相容?”[2]43在《少林棍法阐宗》中曾有“少林兼枪带棒乃五家之正传”[6]111在水浒传中第八回《柴进门招天下客林冲棒打洪教头》也出现了夹枪棒, “山东大擂,河北夹枪。大擂棒是鱿鱼穴内喷来,夹枪棒是巨蟒窠中拔出。大擂棒似连根拔怪树,夹枪棒如遍地卷枯藤。”

程宗猷在《少林棍法阐宗》的表述较为清晰:“故少林三分棍法、七分枪法,兼枪带棒此少林为棍中白眉也。”[6]112由此可推,夹枪棒应该是一种将枪法融于与棍术之中的一种武术技法。

2.5.6 飞刀之法

在第三十回,提及了飞刀法,“小龙抵敌不住,飞起刀去,砍那妖怪,妖怪有接刀之法”[2]243看似神幻的技法,其实在历史上确实存在。在汉代便有“以剑遥击而中之”;在程宗猷的《单刀法选》中也存在“飞刀势”;在《水浒传》第四十七回写“扑天雕”李应“背藏五口飞刀,百步取人,神出鬼没”。—琶刀之法”是中国武术史上值得研究的内容,马明达先生曾在其《说剑丛稿·以剑遥击》中从历史学的角度对其进行了研究。

2.6 以智取胜的武术谋略

武艺的存在是一个技术与谋略的集合体,“中国武术在战争与竞技过程中的外在体现主要是力量与勇武,但却须臾不曾與谋略分离。”[7]

武艺的谋略在西游记中也多有体现,展现的是武术声东击西、佯输诈败的机谋。如猪八戒与沙僧的战斗中,“那只见那八戒虚幌一钯,佯输诈败,转回头往东岸上走。”[2]174;沙僧与鲤鱼精的战斗中为了吸引其上岸,便“虚丢了个架子,拖着宝杖就走。”[2]360、孙悟空与青牛精的战斗中,青牛精“虚幌一枪,逃了性命”。[2]435为了战胜黄袍老怪,孙悟空在格斗中故意丢个破绽与他, “这个泼怪,他那口刀,倒也抵得住老孙的这根棒。等老孙丢个破绽与他,看他可认得。”[2]254龙太子与妖鼍的格斗中也是“将三棱简闪了一个破绽,那妖精不知是诈,钻将进来。”[2]364《西游记》中的“佯输诈败”“丢个破绽”的机谋,体现了中国武术以智取胜、以巧取胜的谋略思想,是中国武术文化在文学作品的一个体现和缩影。

2.7 奇幻神秘的武术传承

武术经过几千年的发展,至今仍绵延不息。由于各种原因,武术给人们神秘感依然存在。谈及武术其功效、传承、理论、手法均带有神秘的色彩。

在《西游记》关于武术传承的描写有两处,一为菩提祖师授业孙悟空,二是孙悟空、猪八戒、沙僧见玉华县三个王子“欲学武艺”,便要“各招个徒弟耍耍”。前者“祖师打他三下者,教他三更时分存心;倒背着手,走人里面,将中门关上者,教他从后门进步,秘处传他道也。”孙悟空依照暗示“跪在榻前”,祖师则佯装不知,却惊喜其为何“能打破我盘中之谜”,最终,悟空便在“此间更无六耳,止只弟子一人”的情形下得到传授。后者的传授更是神秘,要在“静室之间,画了罡斗,教三人都俯伏在内,一个个瞑目宁神。这里却暗暗念动真言,诵动咒语,将仙气吹入他三人心腹之中,把元神收归本舍,传与口诀,各授得万千之膂力,运添了火候,却象个脱胎换骨之法。”

这两处可谓是对中国传统武术传承的真实写照,传授门人需“择人而授”,机秘口诀要“更无六耳”,选择“静室之中”“画了罡斗”等等,充分体现了武术传承的神秘性。

3 结论与建议

《西游记》通过充满文学性的描述,从一个侧面呈现了武术在当时的名、势、策略、种类以及文化特性。明清时期,武术出现在众多的文学作品中,成为作者进行文艺创作的一个重要素材。艺术来源于生活,存在于社会生活中的武术,通过艺术的加工保留在了诸多的文艺作品之中。当前武术史的研究应当将文艺作品的武术成分作为研究对象,对于分析武术存在的形式、内容、生存状态以及当时人们对于武术的认识都有大有裨益。

参考文献:

[1]中国武术大辞典编辑委员会.中国武术大辞典[M].北京:人民体育出版社,1990:

[2](明)吴承恩.西游记[M].上海:上海古籍出版社.2009.

[3](明)施耐庵.水浒传[M].长春:时代文艺出版社,2016:796

[4](清)褚人获.隋唐演义[M].沈阳:春风文艺出版社.1994:107

[5](明)戚继光.纪效新书[M].北京:人民体育出版社.1988:12

[6]明·程宗猷.耕余剩技[M].太原:山西科学技术出版社,2006

[7]王 岗.中国武术:技术与谋略的统一体[J].搏击·武术科学,2007(05):2.