我国茶叶杀青机的研制和发展

2018-01-04权启爱

权启爱

(中国农业科学院茶叶研究所,310008)

茶机简史系列之四

我国茶叶杀青机的研制和发展

权启爱

(中国农业科学院茶叶研究所,310008)

茶叶杀青是绿茶等加工中不可缺少的关键工序,目的是利用高温钝化鲜叶中酶的活性,制止茶多酚的酶促氧化,保持加工叶色泽绿翠;同时利用叶温的升高,促进叶中内含香气成分转化,散发青草气,蒸发部分水分,使叶质柔软,便于以后工序的揉捻和加工。我国的茶叶杀青从手工到机械经历了漫长的发展过程。

一、手工杀青原理催生了锅式杀青机

我国在元代以前,主要以生产蒸青团茶为主,所使用的杀青方式为蒸汽杀青。元代出现了炒青散茶,明代炒青制法已极为普遍,出现了各种炒茶用的茶灶和釜锅,锅的大小如程用宾在《茶录》中所说“锅广径一尺八九寸”。大约在清代,中国茶区开始使用斜锅进行绿茶的杀青与炒制。就是将炒茶锅作斜度约前倾40°安放在炉灶灶墙上,炒茶锅上部构筑锅腔,杀青时炒茶者面对炒锅,炉灶烧火,锅温上升到杀青温度,向锅内投入鲜叶,用双手翻动鲜叶,实施杀青,若过分烫手,可使用木叉协助翻叶。这种斜锅进行杀青与炒干,虽然较原使用的平锅方便,但仍十分艰辛,且效率低下,但在漫长的历史岁月中,正是利用这种斜锅和杀青方式,创造出了我国茶业的辉煌。

进入民国时期,茶叶前辈们认识到机械制茶的重要性。20世纪40年代末期,办在福建省崇安县的财政部贸易委员会茶叶研究所,在吴觉农带领下,吕增耕就根据人工斜锅杀青原理,设计出手摇茶叶杀青机,系在炒叶锅内安装主轴,主轴上装有杀青炒手,作业时手工摇动装在主轴一段的摇手柄,使主轴和炒手转动,翻动茶叶,实施杀青,工效大为提高。此种类型的杀青机,直到新中国成立初期,研制仍在继续,如1953年,浙江省能工巧匠洪涛就和余姚县陈茂强互助组成员一起,共同创制出手摇双锅茶叶杀青机。手摇杀青机是我国茶叶杀青机的最初雏形。

杀青、炒干用斜锅

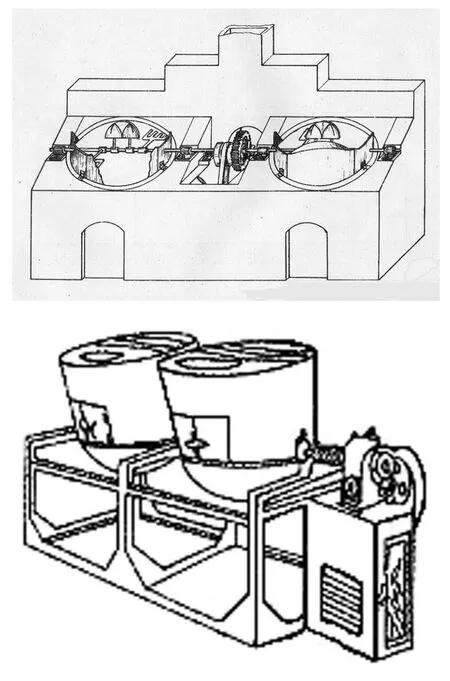

为了提高锅式杀青机运转的可靠性和减轻操作者的劳动强度,并提高作业工效和鲜叶杀青品质,20世纪50年代,我国绿茶产区研制成功用木质水轮机和电动机带动锅式杀青机,最后形成铁木结构浙江绿茶58型成套绿茶设备中的“58型锅式杀青机”。60年代为援助非洲几内亚茶厂需要,经正规设计和不断改进,正式形成全金属结构的6CS—84型锅式杀青机,在20世纪70年代以前我国绿茶加工中使用推广最普遍。

锅式杀青机是一种仿生人工杀青原理研制而成的杀青机,作业过程与传统手工斜锅杀青相似,并且作业过程中可将炒叶锅上的半圆形盖板盖上与掀开,从而实现“扬杀”和“闷杀”相结合,杀青匀透,同时炒手还对杀青叶产生轻度的揉搓力,使少量多酚类物质产生酶促氧化,减少了青涩味,使成茶滋味浓醇鲜爽和汤色黄绿明亮。为此,双锅杀青机被认为是当时杀青质量较好,最符合传统杀青工艺要求的茶叶杀青机,不仅用于对几内亚、马里等国的援外,并且在国内广泛推广使用。然而,锅式杀青机使用中发现的问题是,常因出叶不净而产生烟焦,且不能连续作业,工效低下。

浙江58型和全金属结构6CS—84型茶叶锅式杀青机

二、滚筒式茶叶杀青机在争论中不断完善并广泛推广应用

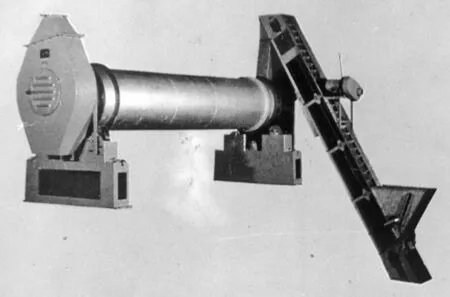

为克服锅式杀青机存在的不足并利于连续作业,中国农业科学院茶叶研究所茶叶机械研究室主任陈尊诗先生,1958年开始研制滚筒式茶叶杀青机。当时受到浙江嵊县(现嵊州市)一台饲料炒干机的启发,试图改进后移植到茶叶杀青作业中试用,初步试验效果尚好,这就是最初完成研制的滚筒式茶叶杀青机雏形。该机主要工作部件为一直径50厘米、长3米的薄钢板卷制滚筒,内壁焊有螺旋导叶板,滚筒中心装有主轴,主轴以两组撑杆与滚筒壁连接并装在机架两端的轴承上,滚筒筒体则包裹在炉灶中。电动机通过减速带动滚筒旋转。作业时,炉灶对滚筒加热,鲜叶由上叶输送带从进口端投入滚筒,在螺旋导叶板作用下,一边前进、一边失水,从出口端排出机外,完成杀青作业,杀青叶品质基本符合要求,并且作业连续,操作简便,工效较锅式杀青机明显提高。由于因初创的机型系采用由主轴通过撑杆传动滚筒,撑杆挂叶现象严重,加之转速和导叶板螺旋倾角等参数匹配规律研究欠深入,故常造成杀青不足,未能在生产中投入使用。

进入60年代,毕业于南京农学院农机分院农机专业的陈少弼,分配到中国农业科学院茶叶研究所机械研究室,着手改进设计滚筒杀青机。他首先去除了筒体中心的主轴及撑杆,改用装在筒体前端的铸铁齿圈并通过新设计的传动机构带动滚筒旋转,简化了机械机构,使传动更稳定有效。后来在滚筒出口端又加装了类似于现在鲜叶分级机使用的锥形转动竹笼,以筛除杀青叶中的焦末,形成了CT-50型转筒式杀青机用于援几并通过鉴定。按照陈尊诗先生等人意图,该机应与锅式杀青机同时,甚至替代锅式杀青机作为援几机械。然而,当时业界部分人士认为,滚筒杀青机杀青时间过短,蒸汽排除不畅,杀青欠匀透,成茶色泽偏绿翠,成茶显青气和水闷气,难以达到当时所要求的绿茶传统风格。当时为滚筒杀青机能否出国和在生产中应用,业界形成截然不同的两派观点,赞成滚筒杀青机的一方当时被戏称为“滚派”,以陈尊诗为代表;而坚持锅式杀青机者认为滚筒杀青机在中国绿茶加工中根本不能使用,被戏称为“锅派”,也有茶业界一些知名专家为代表。两者观点争论十分激烈,“滚派”认为滚筒杀青机是中国最优秀的绿茶杀青机,而“锅派”认为滚筒杀青机加工的杀青叶色泽绿翠,青气严重,不符合中国绿茶传统风格要求,不可能在中国绿茶加工中应用。有一位在国内甚为知名的茶叶专家在一次争论中,甚至十分激动地指着面前的桌面说:“如果滚筒杀青机能够在绿茶杀青中使用,我可将头割下来放在这个桌子上”。面对如此争论,滚筒杀青机当然未能作为援外设备出国也在预料之中,为此,陈尊诗先生觉得十分惋惜。现在回过头来看,该机未能出国的重要原因,除当时部分人士的保守因素外,“锅派”人士提出的性能不足也确实存在。

1965年,与陈少弼毕业于同一学校和专业的权启爱分配到中国农业科学院茶叶研究所工作。1969年他与该所后来成为机械专业技工的陈宝根一起,再次着手对滚筒杀青机开展研究和改进。考虑到原滚筒杀青机的绿茶杀青欠匀透,研究确定将筒体直径由原来的50厘米扩大到70厘米,长度由原来的3米加长至4米,关键是将滚筒内的螺旋导叶板分为三段,即筒体进口段0.4米导叶板螺旋角为45°,使鲜叶快速通过进口处低温区快速进入高温杀青段;此后3.0米螺旋角为15°,为关键杀青区段,由于炉灶的特殊设计与布置,此段滚筒筒体温度高,适当减小导叶板螺旋角,鲜叶前进速度较慢,使杀青充分匀透;出口段0.60米螺旋角30°,同样由于炉灶的设计和布置,此段滚筒温度已稍低,作用是使杀青叶进一步杀青匀透,较快出叶,符合“高温杀青、先高后低”工艺要求。当时由于考虑排风机购价较高,就在筒体出口端装置了古代打铁老君炉上排烟罩似的排湿装置,以排除杀青产生的蒸汽。改进后的滚筒杀青机由杭州农机厂试制,记得导叶板是在筒体卷制后,由该厂一位体型很小的焊工陈藕儿姑娘,钻到筒体内蜷曲着身体沿着划线焊接完成。直至现在,每忆起小陈姑娘从焊接的筒体内退出的情景,油污汗水满面,全身上下衣服全被汗水湿透,只有两只眼睛还在闪亮微笑,仍然历历在目,令人感动。试制完成的样机,提供给金华七一(石门)农场茶厂试用,结果运转平稳,杀青质量良好,受到一致好评。1972年8月商业部、农林部、一机部在浙江省绍兴县东方红茶场(后称绍兴县茶场,现绍兴御前村茶业有限公司)召开全国小型茶机选型会议,该机展示制茶表演,引起业界普遍好评。会后杭州农业机械厂进一步改进设计,装置由风机和风管组成的排湿系统,批量投产,在国内供不应求,不推而广。此后,中国农业科学院茶叶研究所黄钟瑜与杭州农机厂技术人员,又共同研制成功以燃柴油为热源的滚筒杀青机机型,并出口斯里兰卡等国。20世纪70年代后期,在国内茶机厂数量不断增加情况下,全国多数茶机厂均开始生产滚筒式杀青机,并且筒体大小不同型号的机型相继出现。1980年浙江省茶叶机械工业公司成立,由机械部和该公司组织,各茶机科研单位参与,确定按滚筒直径(厘米)标定,形成了6CS-50、60、70、80等型号系列产品。

滚筒杀青机的研制成功,为绿茶加工提供了一种主要杀青机型,还被广泛应用于其他需要杀青茶类的杀青作业,直至目前仍然是我国茶叶加工中应用最普遍的杀青机类型。滚筒杀青机的生产率高,作业连续,操作方便,如6CS-70型滚筒杀青机,台时产量可达300千克左右(鲜叶),杀青叶色泽绿翠,清香鲜爽,在我国近几十年来的名茶生产中作出关键性贡献。

滚筒式茶叶杀青机(炉灶和排湿风机等未显示出)

三、滚筒式杀青机派生的热风式杀青机

20世纪90年代后期,浙江上洋机械有限公司率先研制成功了一种以热风为杀青介质的热风杀青机,后来浙江不少茶机生产企业也开始生产此种机型。实质上仍是一种滚筒式茶叶杀青机,主要工作部件仍然是一直旋转的滚筒,只是通过风机和中心风管管壁上的冲孔,向滚筒中送入高温热风,对滚筒中的鲜叶杀青。该机杀青匀透,成品茶香气良好,并且杀青叶含水率较一般滚筒杀青机杀青叶低,利于后续工序的加工和处理,为一些大型茶叶企业所广泛使用。

热风式茶叶杀青机

与此同时,国内还研制开发出了以微波为热源的微波杀青机和以蒸汽为热源的网带式茶叶蒸青机。微波杀青机可使杀青芽叶内外加热,杀青匀透;茶叶蒸青机由于杀青介质蒸汽的穿透能力强,杀青彻底,用于较粗老鲜叶和部分保健茶的杀青,可明显减少苦涩味。正是上述各种类型茶叶杀青机的成功研制并投入使用,满足了我国众多类型茶叶加工的杀青工艺需求,保证了我国茶产业的迅猛发展。