安徽省农村留守儿童教育与关爱机制研究

——以合肥市肥西县、肥东县、庐江县为例

2017-12-29叶松庆卢慧莲

叶松庆,卢慧莲

(安徽师范大学 a.马克思主义学院;b.学报编辑部;c.青少年研究所,安徽 芜湖 241000)

安徽省农村留守儿童教育与关爱机制研究

——以合肥市肥西县、肥东县、庐江县为例

叶松庆a,b,c,卢慧莲a

(安徽师范大学 a.马克思主义学院;b.学报编辑部;c.青少年研究所,安徽 芜湖 241000)

在问卷调研与实地考察的基础上,探讨了建立信息档案登记、强制报告与强化应急处置、评估帮扶与强化监护干预、组织领导、爱心帮扶、专线联系、谈心与心理咨询等农村留守儿童教育与关爱的现有机制,从亲子团聚、家长关爱、入学保障、协调合作、教育资源配置、宣传引导等方面分析了机制的局限与不足,认为应从农民工本地就业兼子女外地入学保障机制,辍学留守儿童完成义务教育保障机制,享受平等教育机制,长效协调合作机制,留守儿童家长培训机制,去“标签化”机制等方面加以补充完善。

安徽省;农村留守儿童;教育与关爱机制;现状;完善对策

引 言

在连续8年(2009—2016年)对全国部分省市(以安徽省为主)3 085名农村留守儿童的问卷调查,2016年对中学教师、中学校长、家长的调查,2017年对安徽省合肥市肥西县、肥东县、庐江县的实地专题调研的基础上,分析了安徽省农村留守儿童教育与关爱的现有机制,指出了安徽省农村留守儿童教育与关爱机制的局限和不足,提出了进一步完善安徽省农村留守儿童教育与关爱机制的对策,对安徽省农村留守儿童教育与关爱机制的现状和发展方向有了较为清晰的认识。调研样本情况如下:

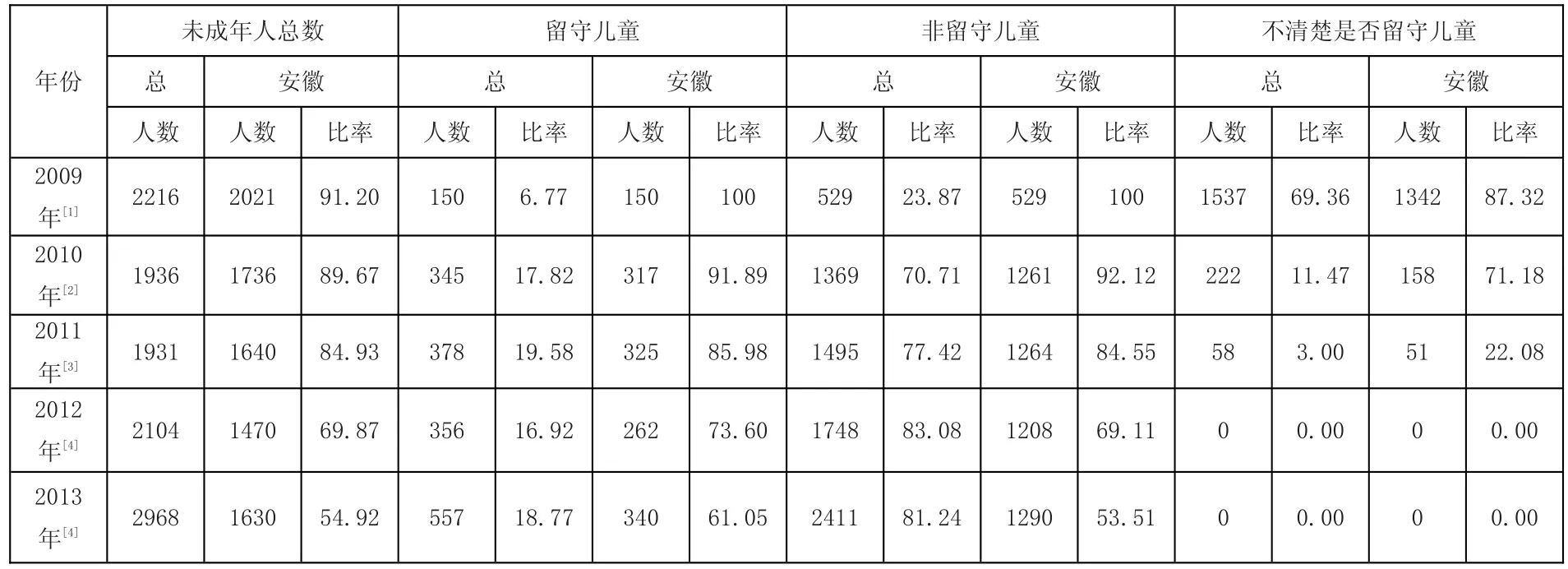

(一)2009—2017年未成年人的调查样本(见表1)

表1 未成年人的调查样本情况(2009—2017年)

2014年2015年2016年2017年合计2938 353 1230 41.87 12.01 271 76.77 2585 87.99 959 37.10 0.00 0.00 1518 801 286 18.84 52.77 228 79.72 1232 81.16 573 46.51 0 0 0.00 0.00 1934 55.69 1077 371 19.18 230 62.00 1401 72.44 771 55.04 162 8.38 0 0 7 46.92 289 289 100 289 100 289 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0 0.00 17834 11894 66.70 3085 17.30 2412 78.19 12770 72.79 7855 61.52 1979 11.28 1627 82.22

表1说明:安徽省的调查人数占总数的66.70%,安徽省的留守儿童占留守儿童总数的78.19%,安徽省的非留守儿童占非留守儿童总数的61.52%,未纳入分类统计的调查人数安徽占82.22%。分类统计的数据虽是一个总的数据,由于安徽省的留守儿童占留守儿童总数的比率达到78.19%,占主要地位,因此可把分类统计的总数据视作安徽省的数据看待。

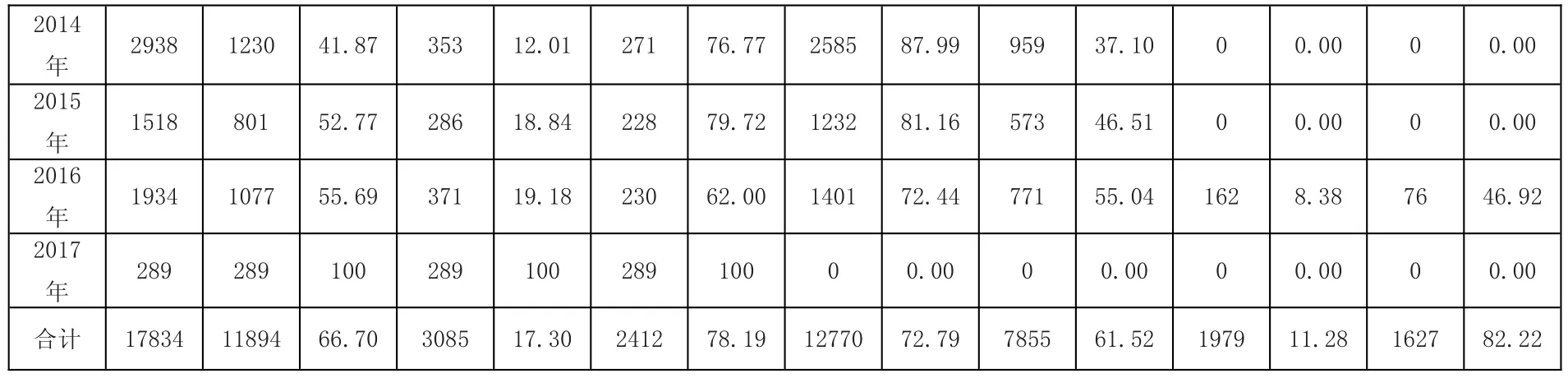

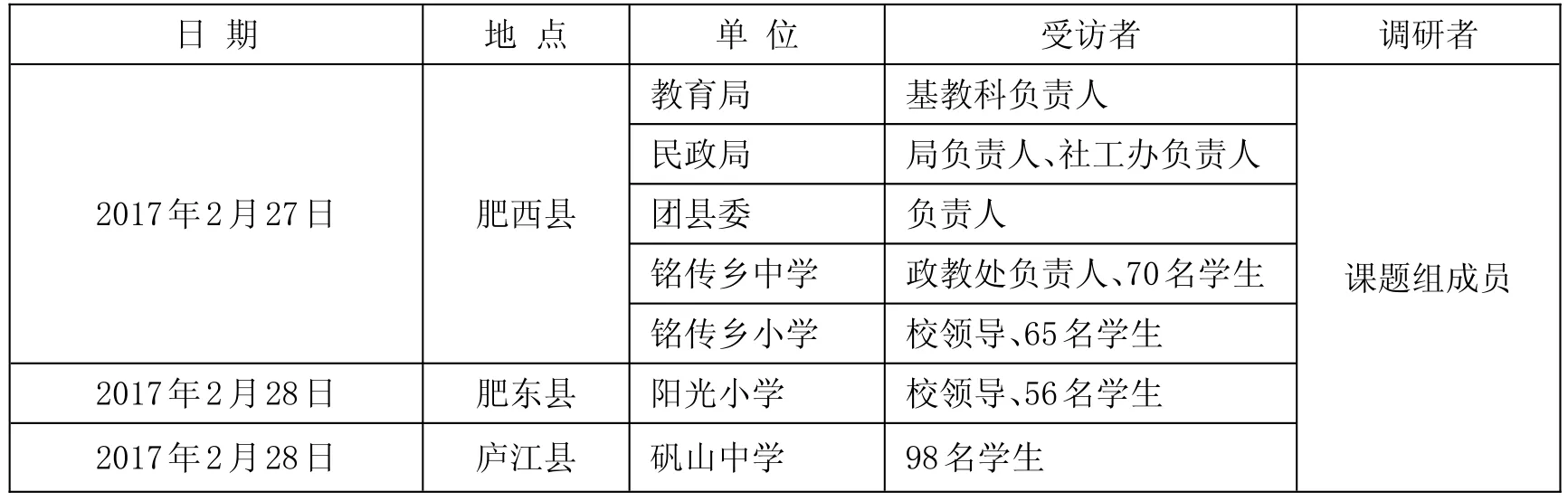

(二)2016年中学教师、中学校长、家长的调查样本(见表2)

表2 中学教师、中学校长、家长的调查样本情况(2016年)

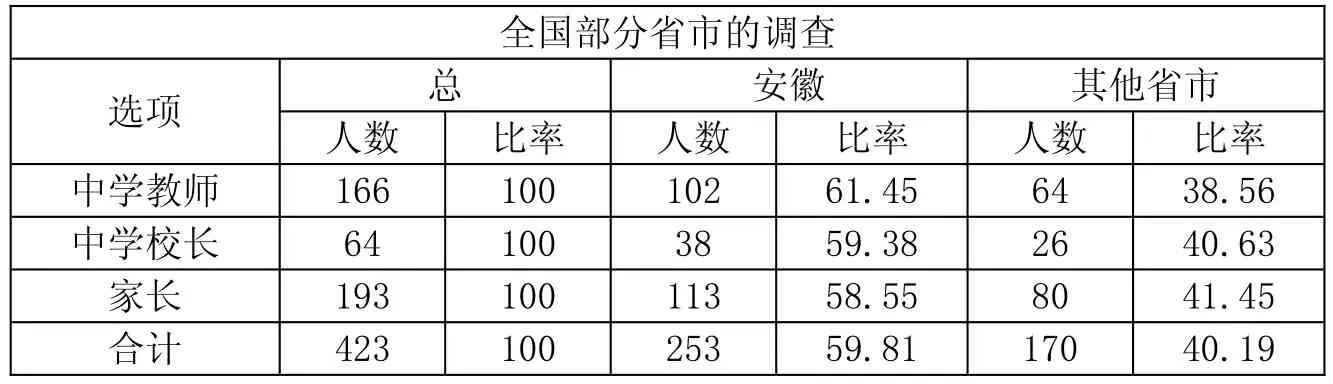

(三)2017年专题调研的样本(见表3)

表3 课题组赴安徽省合肥市肥西县、肥东县、庐江县专题调研的样本情况(2017年)

一、安徽省农村留守儿童教育与关爱机制的现状分析

(一)安徽省农村留守儿童教育与关爱的现有机制

通过对安徽省农村留守儿童状况的多方位调研,较深入地了解了留守儿童的思想、心理、生理、学习与社会适应等方面的情况以及教育与关爱的现行做法及特点[1],综合分析得出安徽省农村留守儿童教育与关爱的现有机制。

1.信息档案登记机制

近年来,从中央到地方对留守儿童问题高度重视,各省市妇联、省文明办、省教育厅、关工委联合要求各地组织人员深入基层,对留守儿童及其外出务工父母和临时监护人的基本情况进行摸底汇总,建档造册,逐步建立健全留守儿童信息管理库。

在合肥市(肥西、肥东、庐江三县)的调研所知,学校为每个留守儿童建立档案和成长记录袋,便于全面了解、掌握学生的家庭、学习和生活情况。学校统一印发了《留守儿童登记表》,学期初由班主任采取调查、走访等形式,摸清留守儿童的家庭情况后填写登记表。留守学生档案的建立,为老师开展工作提供了方便。学校还为每个学生准备了成长记录袋,主要用于收集学生平时学习、活动、行为、情感等表现情况,记录学生发展过程中的相关评价。班主任及时将有关情况反馈给家长(或监护人)。记录袋在记录学生成长经历的同时,也给老师更细致、深入、全面地了解学生提供便捷,为因材施教提供依据。学校每学期末,对留守儿童的档案与成长记录袋检查、归档,既督促、完善了工作,也保持了关爱工作的连续性、完整性。建立留守儿童档案及成长记录袋,是关爱留守儿童工作中一项非常有成效的举措,也是值得更多学校学习和借鉴的机制。

2.强制报告与强化应急处置机制

学校老师或者乡镇工作人员在关爱留守儿童的工作中,若发现存在留守儿童在家受到暴力、虐待等有害留守儿童健康成长的因素,以及留守儿童无监护人状态或者监护人无监护能力的情况要第一时间向公安机关报告。公安机关有针对性地采取应急处置措施,情节轻者批评教育,处以治安管理处罚,情节严重构成犯罪者立案侦查,对于监护人不履行监护人职责的情况,可向法院申请撤换监护人资格,另外指定留守儿童监护人。此机制保障了留守儿童在父母不在身边的情况下,在一个相对健康的家庭环境中成长。

安徽省目前共有农村留守儿童约84.17万人,由祖父母、外祖父母实际监护的有80.13万人,占比为95.2%;由亲戚朋友监护的有1.98万人,占比为2.35%;父或母无监护能力的有1.66万人,占比为1.97%;无人监护的有0.4万人,占比为0.48%[2]。数据显示,在安徽省无人监护的留守儿童人数多达4 000人,除此之外,还存在一些留守儿童的监护人不合格,监护人将家务活包揽给留守儿童做或者暴力、虐待留守儿童的现象。强制报告与强化应急处置机制则可以保障这部分留守儿童健康成长的权益。

3.评估帮扶与强化监护干预机制

政府建立评估帮扶机制从生活、学习、思想、心理、身体等方面全方位地对留守儿童予以关注与保障,对留守儿童的成长环境、监护情况、医疗环境、教育状态、心理状态、健康状态等一系列因素进行评估,调查评估后,有针对性地安排监护指导、医疗救治、心理疏导、行为矫治、法律服务、法律援助等专业服务强化监护干预机制:根据不同家庭情况的留守儿童采取相应的干预措施,以保证留守儿童在一个和谐健康的环境中成长。

留守儿童的安全、学习、健康、心理、权益等问题是否得到保障,直接关系到留守儿童的心理、生理,甚至是生命安全。早发现、早评估、早干预,杜绝留守儿童不幸事件的发生,为父母不在身边的留守儿童成长道路扫除障碍。

4.组织领导机制

组织领导机制是由学校成立专门的留守儿童关爱工作领导小组,由校长牵头担任组长,政教处、教导处、总务处、少先队等负责人及各班级班主任作为小组成员。领导小组成员分工明确,各司其职,责任落实到人,充分发挥领导小组成员的工作积极性,使全校关爱留守儿童工作有序进行。

5.爱心帮扶机制

爱心帮扶机制的施行,主要是由学校的班主任及各任课老师与留守儿童建立“一对几”管护对子,关心留守儿童的思想、生活和学习等情况,要求做到对留守儿童的家庭情况有清楚的了解,平时给予留守儿童更多的关注,帮助他们解决生活上、学习上遇到的困难,同时注意思想引导与心理疏导,为留守儿童排忧解难。如肥东县阳光小学建立了“爱心妈妈”管护对子,即对单亲家庭的缺乏母爱的留守儿童,由班主任或任课老师充当他们的妈妈,对于寄宿的孩子,由“爱心妈妈”照顾其日常生活,弥补孩子的情感缺失,取得良好的效果。

6.专线联系机制

留守儿童父母多在外地,如何让家长与学校能够密切联系,掌握孩子的动态,也是留守儿童关爱工作的一项重要任务。而留守儿童专线联系机制则可让学校和家长、家长和孩子每个月都可连线,共同关爱留守儿童。除了电话联系,每个班级还可建立老师和家长的QQ群和微信群,随时都能发送消息和通知,做到信息知晓的即时性。

7.谈心与心理咨询机制

留守儿童在成长过程中由于亲情的缺失,其在心理上会比非留守儿童存在更多的心理问题,因此学校要重视留守儿童的心理健康。要有专门的心理咨询室和心理老师,与留守儿童进行良好的沟通,帮助其进行疏导。如肥西县铭传乡初级中学和中心小学目前都配置专门的心理咨询室,由任课老师兼职做心理咨询,在发现留守儿童心理上有问题时,及时进行疏导。

(二)安徽省农村留守儿童教育与关爱机制的局限与不足

安徽省农村留守儿童教育与关爱工作原来是“多家共管”,如今由民政部门牵头,其他部门辅助,教育局提供留守儿童资料,民政局负责摸底与数据的统计和动态信息调整。据悉,目前农村留守儿童教育与关爱工作在资金和人力方面没有太大困难,如何保持教育与关爱机制的全面性与有效性是努力的方向。安徽省运行农村留守儿童教育与关爱机制取得了可喜的成效,但就机制本身而言也存在一些局限和不足。

1.亲子团聚考量机制的欠缺

当前在立法和制度上未有对农村留守儿童亲子团聚权的涉及,农村留守儿童问题绝不能单纯地以个案来讨论,而是一个系统性问题。经查阅相关未成年人保护条例,在留守儿童亲子团聚权方面都未有涉及。安徽省目前也尚未明确规定农村留守儿童享有亲子团聚权。望得到国家立法单位、政府部门和社会各界人士的重视,在宏观政策上、具体制度上加以考量,建立健全教育与关爱农村留守儿童的法律法规,立法保障他们的亲子团聚权,在《未成年人保护法》中也可充分体现。

2.家长关爱机制的欠缺

在“专线联系机制”的基础上发现家长关爱机制的欠缺。相关学校虽然建立了“专线联系机制”,但部分家长对孩子的重视程度不高,学校的“留守儿童专线”对于这部分家长来说只是摆设。所以在“专线联系机制”开展的同时,要认识到目前家长对于留守儿童关爱的欠缺。

安徽省现有的教育与关爱机制多从公安、民政、医疗、教育等政府部门落实职责、发挥作用,从家长角度则是个薄弱点。不论是否留守儿童,父母在其成长过程中都是至关重要的。

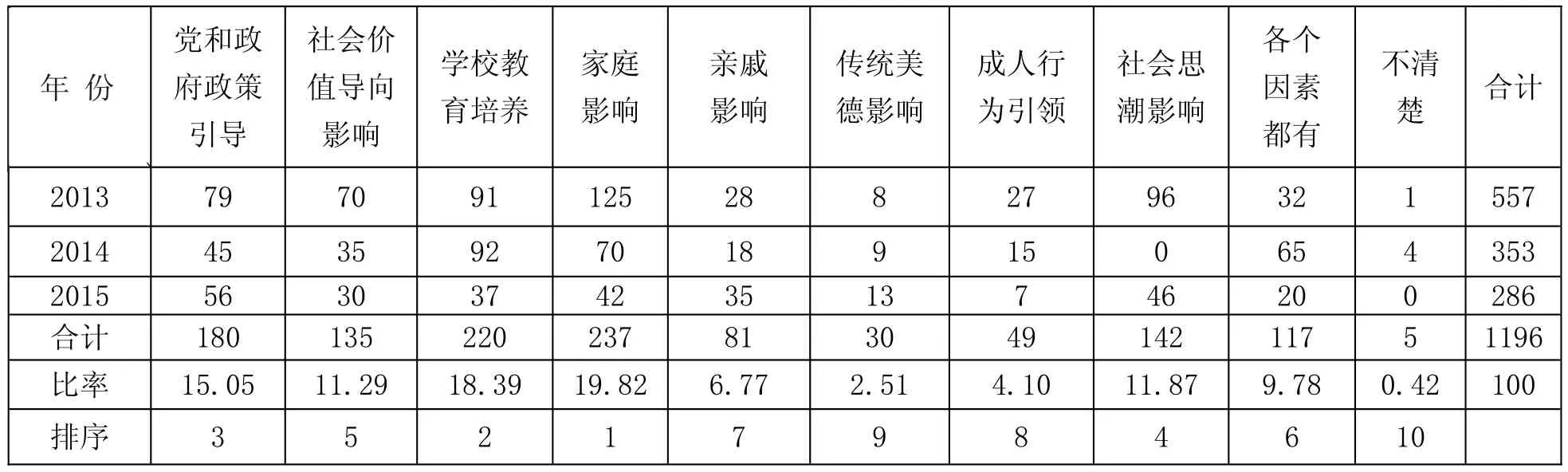

如表4所示,在2013年至2015年的调查中,留守儿童“认为未成年人道德发展变化依靠的是哪方面因素”选项的排序为:“家庭影响”(19.82%)、“学校教育培养”(18.39%)、“党和政府政策引导”(15.05%)、“社会思潮影响”(11.87%)、“社会价值导向影响”(11.29%)、“各个因素都有”(9.78%)、“亲戚影响”(6.77%)、“成人行为引领”(4.10%)、“传统美德影响”(2.51%)、“不清楚”(0.42%)。可见“家庭影响”的重要性。

对于留守儿童来说,他们的监护人或者说陪伴时间最多的人不是父母,而是祖辈或亲戚(也存在独居情况)。原生家庭是指和父母生活在一起,也包括祖辈,但是祖辈无法替代父母和孩子间的亲子关系,祖辈的年龄普遍偏大,主要负责看护,留守儿童在情感交流上相对缺失。

表4 你认为未成年人道德发展变化依靠的是哪方面因素?

3.入学保障机制的欠缺

目前对于辍学留守儿童未建立关爱机制,在《中共安徽省委、安徽省人民政府关于做好关爱农村留守儿童工作的意见》中明确了主要关爱任务,加大教育部门和学校关爱保护力度,其中提到辍学留守儿童关爱问题[3]。

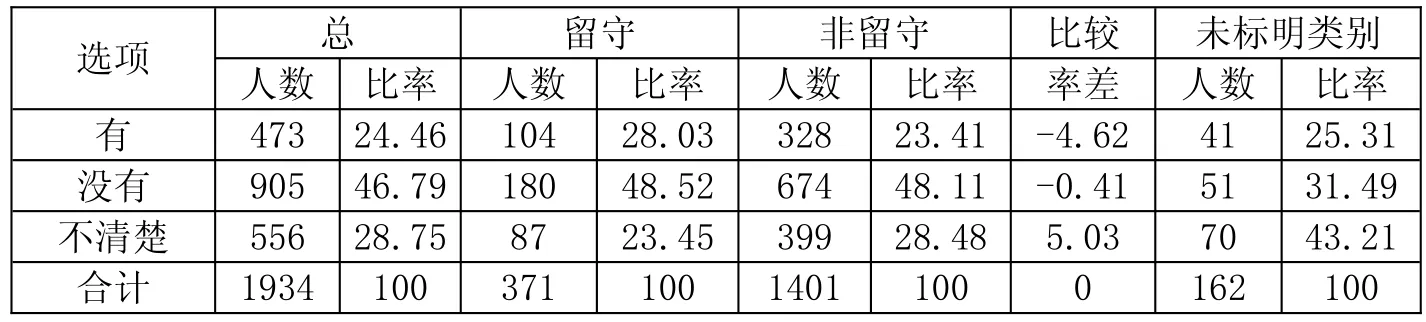

表5反映的是针对留守儿童辍学打工想法的调查结果,有24.46%的未成年人“有”辍学打工想法,46.79%的未成年人表示“没有”,28.75%的未成年人表示“不清楚”,在“有”和“没有”之间徘徊或者没有考虑过这个问题。从数据上看,留守儿童中有辍学打工想法的占28.03%,非留守儿童有辍学打工想法的占23.41%,两个群体相比较,留守儿童有辍学打工想法的人数多于非留守儿童。调查结果反映的虽然不是留守儿童辍学的具体数据,但有一定的参考价值。留守儿童辍学有一定的数量,需高度重视,让关爱辍学留守儿童制度化。

表5 留守儿童有没有辍学打工的想法(2016年)

4.协调合作关爱机制的欠缺

对于留守儿童问题,随着社会各界的关注度的提高被推到风口浪尖。虽然政府及相关部门做了不少工作,但就现状来看,有些工作是碎片化、随机化的,甚至是“帮一把就走”,无序也缺乏组织协调性。这种关怀不仅不能解决根本问题,甚至会带来一些负面效应。在肥东县阳光小学做调研时了解到,前往该校送爱心的组织、团体较多,一学期要接待很多次,但这些爱心不一定都是孩子们真正需要的。如:某某爱心组织送钢琴,在这样的环境中,感情缺失的问题没得到解决,学校没有会弹钢琴的老师,钢琴的作用难以发挥。再如,有爱心组织送足球,但学校并没有足球场或老师不让踢。这些都是摆在眼前的现实问题,并不是把物质送到,爱心就到了。留守儿童教育与关爱是一项需要协调与合作的系统工程,但目前尚未建立协调与合作机制。

5.教育资源配置机制的不完备

在相关部门出台的工作意见中未有在留守儿童受教育资源配置方面的关爱措施,偏远农村学校师资力量薄弱、教育资源匮乏,势必会对留守儿童产生深远影响。

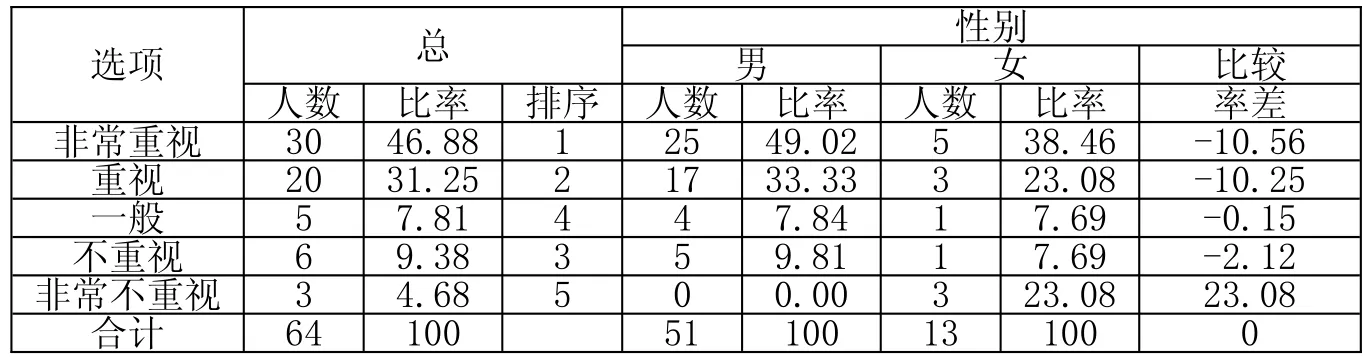

⑴教育资源配置不均衡。在2016年“中学校长是否重视心理咨询室和专业心理咨询师队伍建设”的调查中(见表6),表示肯定态度(包括“非常重视”与“重视”)的占78.13%,表示否定态度(“不重视”与“非常不重视”)的占14.06%。数据说明大部分学校较为重视心理咨询室和专业心理咨询师队伍建设,有部分学校忽视这一问题。

表6 中学校长对学校是否重视心理咨询室和专业心理咨询师队伍建设的看法(2016年)

(2)特殊时期无人监管。从2016年“中学校长对学校是否建立特殊时期(如:寒暑假、重大假日)留守儿童关爱机制的看法”的调查中可知,只有近四成的学校建立了留守儿童在特殊时期的关爱机制,而六成多学校的留守儿童在特殊时期的安全、教育、活动就成了问题(见表7)。在肥西县铭传乡中心小学我们观摩了乡村少年宫、集合音乐室、书法室、绘画室、舞蹈室、微机室、心理咨询室、手工制作室、科技活动室等活动场所,学校提供了优良环境,对留守儿童特殊时期的关爱落到了实处。但安徽省乡村少年宫、科技活动室等活动场所的覆盖率较低,较多的留守儿童在特殊时期无活动场所可去,学校无法监管,也反映了教育资源配置不均衡。再加上留守儿童的家庭监护人一般是祖辈,与留守儿童存在代沟,缺少情感交流与思想沟通,在特殊时期监管不到位,形成了“学校管不到,家庭管不了”状态。

表7 中学校长对学校是否建立特殊时期(如:寒暑假、重大假日)留守儿童关爱机制的看法(2016年)

6.宣传引导中的忽视

在宣传引导中存在一些问题。例如,关于“爱心帮扶机制”的运行,有关领导认为机制在设置之初未考虑到留守儿童问题是个特殊问题,所以在班级进行爱心帮扶的过程中难以避免将“留守儿童”标签化。有关领导讲了一个案例:一名二年级女孩,自尊心很强,学校有针对困难留守儿童的补助,但她非常抗拒接受此项补助,说自己不是留守儿童,她是不想被命名为“我是留守儿童”,不想被标签化。

此外,我们还经常会见到一些宣传标语,打着关爱留守儿童的旗号,但殊不知这样做就已伤害到了留守儿童的心理。这些看起来只是小问题,实际上会给留守儿童未来成人后留下潜在隐患。

三、安徽省农村留守儿童教育与关爱机制的进一步完善

“其实对于留守儿童而言,物质帮扶的作用很小,很多家庭并不穷困,孩子们缺少的是心灵关怀和在前进路上的指路人”①王章.发挥高校优势构建关爱留守儿童长效机制[C].智能信息技术应用学会会议论文集,2014:40-45.。综合分析,对于当前的农村留守儿童关注的不是吃不饱穿不暖,而是如何构建长效的教育与关爱机制,让留守儿童工作有保障。安徽省一直重视留守儿童的教育与关爱工作,取得了较显著的成效,积累了较多的工作经验,形成了一些较好的教育与关爱机制,在此基础上,还需从以下方面加以补充完善。

(一)农民工本地就业兼子女外地入学保障机制

留守儿童产生的根本原因是农村经济发展滞后,可以“通过推进农民工市民化、引导扶持返乡创业就业等措施,从源头上减少留守儿童。”[4]就需采取适当方式大力发展当地经济,如政府招商引资,加快新农村建设等,把在外地务工的留守儿童父母吸引在家或在家附近就业创业并有尊严地生活着,这样可以减少留守儿童。

部分农民工带着孩子在城市里生存,当前的教育政策及制度允许外地农民工子女在城里完成小学阶段的学习,但到初中还是被迫回家乡就读,流动儿童变成留守儿童。这就需要从教育制度本身修改完善,从政策层面支持他们,切实解决其入学问题。

(二)辍学留守儿童完成义务教育保障机制

在合肥市肥西、肥东、庐江的实地调研中了解到,上学费用对于多数农村家庭来说并不困难。安徽省在中东部的发展虽不及上海、浙江经济发达,一般情况下大多数家庭是可以支撑孩子义务教育阶段的学习的。在与学校领导的交谈过程中了解到,还是会有学生未完成义务阶段教育就辍学打工,在这些学生中,留守儿童占比较大,原因不是家庭支付不了上学的费用,主要来自于学生和家长二者的受教育意识淡薄,家长对于孩子的教育不重视;学生由于成绩差而丧失信心,才辍学随家长一起外出。

表8反映的是家长群体对孩子在教育上的期望,半数的家长对孩子的期望“要考上大学”,其余的家长认为“能够顺利毕业就可以了”“随孩子发展,我管他念书的钱即可”“会赚钱就行了”,母亲对孩子的期望值较高,父亲对孩子的期望值低于母亲;有些父母自身文化程度不高,对于孩子的教育心有余而力不足,对教育没有较高的期待,“不良家庭教育所产生的负面影响,有时甚至超过学校正面教育对青少年的积极影响”[5]。

政府应采取相应措施落实因为家贫而辍学处在留守义务教育阶段孩子,对无故旷课、辍学学生情况深入了解,从源头上纠正学生及家长错误的教育观念,对学生本人劝返复学。

(三)享受平等教育机制

在学校教育上,不仅依靠“谈心与心理咨询机制”,随着经济的快速发展,居民生活水平的提高,农村人口流向城市的不在少数,优秀教师希望拥有很好的发展,导致了农村学校师资力量流失,农村学校吸引不到优质资源。“长时间下来,生源流失和学校教育水平低之间形成一种‘恶性循环’。”[6]学校对个体来说应该是进行规范系统教育的机构,是个体社会化的重要基地,对于留守儿童来说,学校教育更是有着替代或者补充缺失的家庭教育的作用和影响。

在2009年至2015年连续7年对留守儿童认为对他们最有效是哪项教育的调查中,排在前三位的是:“思想教育”(25.96%)、“道德教育”(13.26%)、“政治教育”(11.94%),而这三种教育方式正是思政教育者的工作内容,但目前较多的学校特别是小学的思想品德课被当作副课甚至束之高阁。要切实改变这种状况,在“谈心与心理咨询机制”解决心理问题的基础上,思想道德教育解决留守儿童思想上的问题,在心理与思想两方面为留守儿童保驾护航。

留守儿童处在成长关键期,“在其成长过程中,很少受到父母的关爱和呵护,缺乏与父母的沟通和交流,在价值观、道德观形成阶段,遭受挫折时容易不知所措,进而个性和心理发展出现偏离,出现相应道德问题和心理问题。”[7]在此时学校思想品德教师和心理辅导教师发挥职能,及时关注到他们的思想动态进行有效沟通,避免发生不可挽回的错误。建立此机制不仅可保障留守儿童在上学期间的教育完整性,而且在寒暑假以及一些重大节假日期间有关爱机制保护,减少寒暑假期间留守儿童的人身安全隐患。

(四)长效协调合作机制

在关爱留守儿童的行动中,常表现为碎片化、随机化,应将关爱留守儿童工作推向一体化、常态化,使教育部门、社会组织、民间团体在一个综合的平台上相互协作,避免出现捐钢琴却无人教无人弹,有足球但无足球场,有乒乓球但老师不让打的尴尬局面。可与当地高校、社会爱心组织建立长效协调合作机制,例如“大学生暑期志愿服务”,哥哥姐姐们在身心和教育上给留守儿童人文关怀,一方面推动留守儿童更好地发展,另一方面大学生志愿者“在关爱过程中也唤醒了他们的主体意识,激发了学生自我教育的主动性”[8],做到双赢。

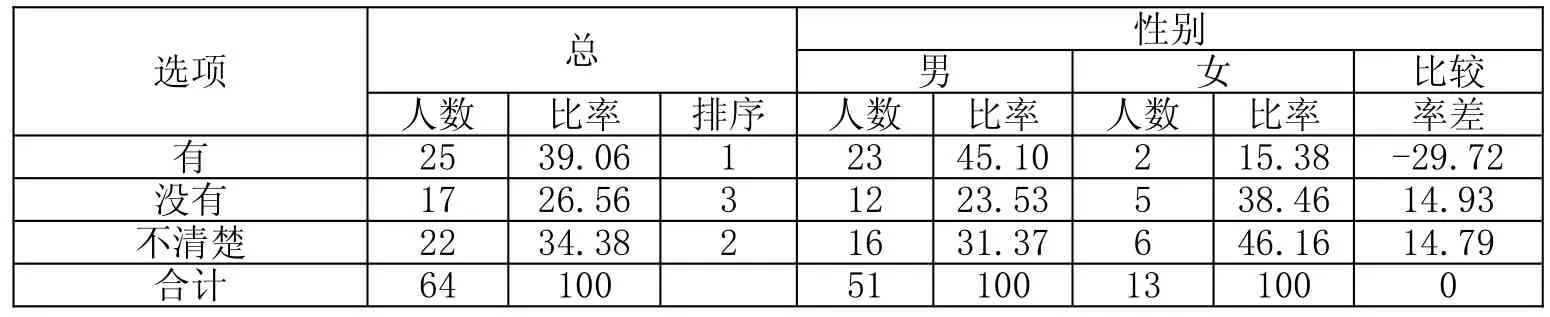

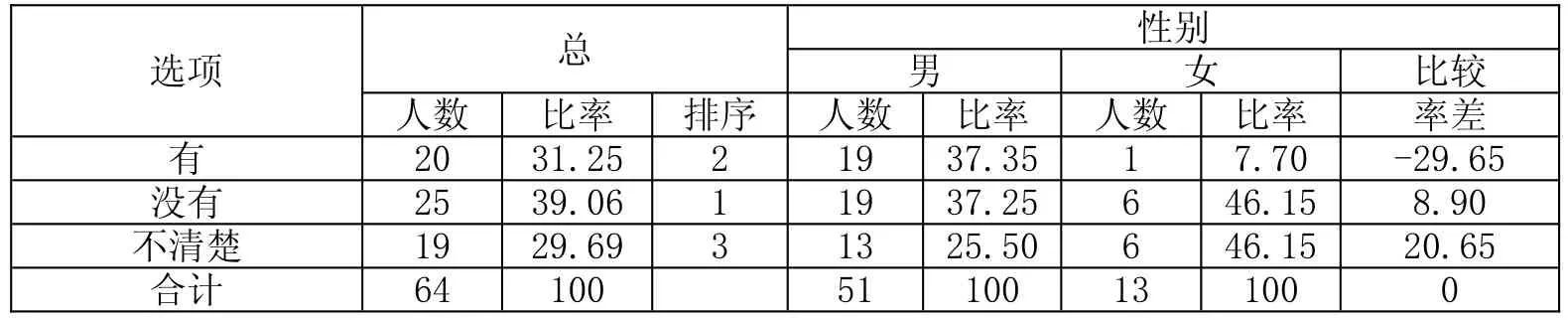

从中学校长群体了解到,当前与高校、社会组织、民间团体建立长效协调合作的学校占31.25%,未建立和表示“不清楚”的比率较大(见表9)。政府和相关部门应当做好相关工作,积极倡导、促成乡村学校与高校、社会爱心组织建立长效协调合作机制,保持这方面关爱的稳定性和长效性。

表9 中学校长认为的学校是否与高校、社会组织、民间团体建立长效协调合作机制的情况(2016年)

(五)留守儿童家长培训机制

针对“专线联系机制”中出现的由于部分留守儿童家长责任意识淡薄使其沦为摆设的问题,需要从留守儿童父母着手,建立留守儿童家长培训机制。“城乡二元结构并不是导致留守儿童出现的唯一原因,除去经济和政策因素,家长对孩子的监护责任淡薄也是重要原因。”[9]从源头上关爱儿童,也就是在家庭层面关爱儿童。留守儿童家长文化水平普遍较低,大多是初中以下,他们不关注儿童的早期教育,很多家长也不善于跟自己的孩子沟通,培训则可弥补家长这方面的不足;另一方面随着本地经济的发展与生活的改善,价值观有了改变,人们可以选择去外地或本地打工,对于在本地打工者来说,是有条件将孩子带在身边监护的。但有一些年轻父母向往城市生活,不愿将孩子带在身边,打工之余吃喝娱乐,逃避监护责任。对于此类父母,家长培训机制有利于引导他们形成正确的责任感与育儿观。

(六)去“标签化”机制

在宣传引导中去“标签化”。留守儿童问题是个特殊的问题,我们所做的“爱心帮扶机制”关爱工作不能只是流于表面,解决深层次的问题才是真正需要的心理支持。每种关爱行动、关爱机制、关爱模式都不应该给留守儿童带来负面伤害。对于留守儿童来说,无论来自于精神上或者物质上的关爱,能使他们在生活上得以很大程度的改善,但“这一系列精准关爱活动在掀起一股爱心热潮的同时,也带来了一系列无法回避的道德风险,首当其冲的就是对留守儿童的符号化与标签化。”[10]调研时了解到,即便是自己因为留守身份而得到资助的留守儿童,也不喜欢“留守儿童”这个称呼。政府与相关部门应建立相关机制,避免留守儿童“标签化”,以免给他们造成二次伤害。

结 语

“留守儿童面临的问题,绝不仅仅是留守儿童自身及其家庭的问题,而是整个国家、民族共同面临的问题。”[11]当前,国家对于农村留守儿童教育与关爱的力度逐渐加强,各方面的工作在发展中逐步完善,逐步解决工作中的难题。整体看来,在教育与关爱农村留守儿童长效机制的构建与运行上仍存在一些局限与不足,影响教育与关爱农村留守儿童工作的功效[12-14],需要不同行动主体发挥主观能动性,使得教育与关爱农村留守儿童的机制更有针对性和可操作性,更适用于安徽省的教育与关爱工作。完善农村留守儿童教育与关爱机制不是一蹴而就的事,需要“不忘初心,继续前行”[15],只有国家、社会、学校、家庭共同为农村留守儿童建立一个长效的机制保障,才能为他们创造一个祥和、健康、安全的成长环境。

[1]叶松庆,郭瑞.安徽省农村留守儿童教育与关爱的现行做法及特点分析[J].安徽广播电视大学学报,2017(4):56-61.

[2]安徽省人民政府.安徽省人民政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见[皖政(2016)69号][DB/OL].(2016-07-25)[2017-09-30].http://www.ahedu.gov.cn/163/view/18902.

[3]中共安徽省委,安徽省人民政府.中共安徽省委、安徽省人民政府关于做好关爱农村留守儿童工作的意见[皖发(2009)32号][DB/OL].(2009-12-22)[2017-09-30].http://www.ah.gov.cn/UserData/DocHtml/1/2013/7/12/641347022 3364.html.

[4]康克佳,张兴旺.建立留守儿童信息库完善关爱保护政策[N].中国城市报,2016-04-01(01).

[5]朱琳,叶松庆.当代青少年道德教育的现状与对策研究[J].教育科学,2016(1):20-26.

[6]梁莹.农村留守儿童关爱保护机制的政策:缺失、完善与探索——《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》的解读与修正[J].理论探讨,2016(6):143-148.

[7]叶松庆,吴巍,荣梅.当代未成年人道德观发展变化的环境因素分析[J].青少年研究,2014(4):67-71.

[8]佟延春,隋建华.发挥地方高校优势,构建关爱留守儿童长效机制探讨[J].继续教育研究,2011(11):28-30.

[9]康克家,张兴旺.精准关爱留守儿童[N].中国城市报,2016-04-11(01).

[10]潘璐.留守儿童关爱政策评析与重塑[J].社会治理,2016(6):66-73.

[11]段成荣.解决留守儿童问题的根本在于止住源头[J].武汉大学学报(人文科学版),2016,69(2):15-18.

[12]叶松庆,叶超.安徽省农村留守儿童教育与关爱现状述评[J].安徽广播电视大学学报,2017(3):54-60.

[13]程秀霞,荣梅,陈寿弘.安徽省农村留守儿童教育与关爱机制及模式研究述评[J].安徽广播电视大学学报,2017(4):74-77.

[14]叶松庆,郭瑞.安徽省农村留守儿童教育与关爱的现行做法及特点分析[J].安徽广播电视大学学报,2017(4):56-61.

[15]徐隽.庆祝中国共产党成立95周年大会在京隆重举行[N].人民日报,2016-07-02(01).

G621

A

2095-0683(2017)05-0051-08

2017-10-12

2016年度安徽省哲学社会科学规划重点项目(AHSKZ2016D09)

叶松庆(1953-),男,安徽歙县人,安徽师范大学马克思主义学院教授,安徽师范大学学报编辑部编审,安徽师范大学青少年研究所所长,博士生导师;卢慧莲(1992-),女,安徽庐江人,安徽师范大学马克思主义学院硕士研究生。

责任编校 刘正花