中国人口出生率下降背景下高等教育变化趋势探讨

2017-12-29齐美东

齐美东,柴 琳

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

中国人口出生率下降背景下高等教育变化趋势探讨

齐美东,柴 琳

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

改革开放以来,我国人口出生率发生了重大变化,呈现出先升后降的波动性特征,人口出生率下降趋势显著。分析了人口出生率下降背景下我国高等教育发展的新趋势,提出了高等教育改革的对策:优化高等教育结构,促进高等教育协调发展;坚持以人为本,走内涵式发展道路;对内对外积极扩展生源。

人口出生率;高等教育;趋势

新中国成立以来,我国在短短60多年间快速完成了由高出生率、高死亡率、高自然增长率的国家向低出生率、低死亡率、低自然增长率的国家转变的过程。人口是教育的主体,我国的教育事业伴随着人口波动经历了种种变迁。尤其随着人口出生率的波动和高等教育大众化的趋势不断加强,高等教育发展存在的一些隐性矛盾及问题逐渐暴露,并日益受到社会关注。邹小勤指出随着高等教育大众化的深入,我国高等教育的变化将更加明显受到入学适龄人口变动的影响[1]。艾洪德、吕炜、齐鹰飞认为生源问题将是中国高等教育发展面临的重要约束人口出生率下降背景下,中国高等教育入学人口不再呈现完全弹性的无限供给状态,高校招生形势将出现根本性转变,部分高校甚至将面临生存危机,但这也是中国高等教育改革的历史机遇[2]。别敦荣、易梦春认为我国高等教育发展已进入大众化后期,面临人口结构变化、经济状况改变与大众化深度推进的新形势[3]。陈先哲认为高等教育人口红利消退,超常规发展难以为继,需要向内涵式增长、集约化经营、均衡式分配的可持续发展转型[4]。以上研究指出了人口出生率下降背景下高等教育转型的紧迫性,但现有研究对高等教育发展新趋势的系统分析较少。因而,有必要研究分析人口出生率下降背景下中国高等教育变化趋势,并提出具有预见性的高等教育改革措施,以推动中国高等教育新发展。

一、中国人口出生率波动的总体趋势

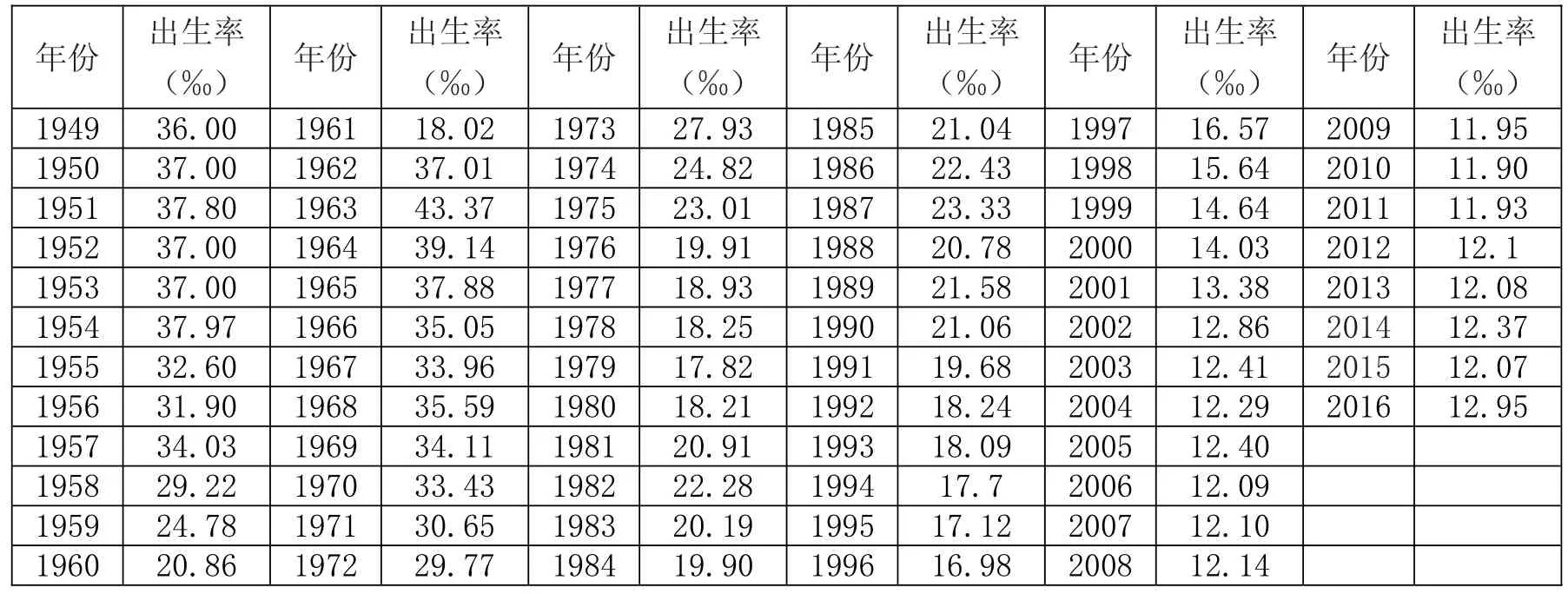

1.中国人口出生率高增长阶段

从新中国成立到改革开放之前,我国的出生率都维持在比较高的位置,在30‰左右。这一现象的主要原因是社会安定,经济发展,人民的生活水平及医疗卫生条件不断改善,人民生育意愿强,并且国家秉持的是鼓励生育的政策。总体看,我国人口出生率起起落落,大致经历了三个高峰阶段。第一个高峰阶段为1949—1957年,全国人口出生率平均维持在35.3‰左右,全国人口数从5.42亿增加到6.47亿,八年期间净增1.05亿人,其中1954年出现了第一次婴儿潮;第二个高峰阶段为1962—1970年,三年自然灾害过后,经济发展状况得到好转,人口增长进入了全国前所未有的高峰期,这一时期,人口出生率最高达到43.6‰,平均水平在36.8‰,其中1963年出现了第二次婴儿潮;第三个高峰阶段为1981—1990年,“第二个高峰阶段”中的出生人口陆续进入生育年龄,加之20世纪80年代初婚姻法的修改造成许多不到晚婚年龄的人口提前进入婚育行列,使得这一阶段的人口出生率由1980年的18.2‰上升到1987年的23.3‰。具体见表1。

表1 1949—2016年我国人口出生率变化状况

2.中国人口出生率低增长阶段

20世纪80年代后,我国开始致力于控制人口的过快增长,制定和完善了严格控制人口增长的政策措施。1990年中央出台《中共中央国务院关于加强计划生育工作严格控制人口增长的决定》,将计划生育工作提升到与经济建设同等重要的位置上。同时,人们的生育观念也有所转变,人口出生率迅速下降。1990年便成为我国人口出生率的分水岭。

从表1可以看出,1990年之前,我国人口出生率虽然经历了几个高峰低谷阶段,但大体还是保持了相对较高的增长趋势,其中大部分年份的人口出生率维持在20‰以上;而1990年之后,我国人口出生率出现了明显的下降趋势,从1990年的21.1‰、1991年的19.7‰一路下跌到2010年的11.9‰,直至近两年才略有回升。从人口出生率来看,我国现已进入低生育水平时期。

根据2000年第五次全国人口普查的数据,中国总和生育率在1990年还有2.37,但1991年已经下降到 1.8,1992年为1.68,1993年为1.57,1994年为1.47,1995年为1.48,1996年为1.36,1997年为1.31,1998年为1.31,而1999年为1.23,2000年为1.22[5],低于1.3,属于超低生育率。

3.中国未来人口出生率将呈长期下降趋势

2016年1月起,我国开始实施“全面放开二孩”政策,这是继2013年实施“单独二孩”政策之后的又一次重大人口政策调整,必将对人口出生率波动产生影响。由于2016—2020年放开“全面二孩”政策之后,25-34岁的一孩育龄妇女主要人群的生育累积势能较为明显,人口出生率短期内有所增长[6],如表1所示,2016年达到12.95‰,成为近15年来最高点。但是从目前的总和生育率水平和生育意愿看,“全面放开二孩”政策推行后,中国育龄妇女的平均生育子女数依然低于2.1的更替水平,2015年中国育龄妇女的总和生育率仅为1.047,不及人口世代更替水平的一半,因此“全面放开二孩”政策对出生增量不会造成较大冲击[7]。如果中国生育率继续保持在这一水平,人口就会以平均每30年减少1/4的速度下降,人口出生率在未来一段时间内仍处在低位,而联合国和美国人口普查局预测中国人口在2020年开始负增长[8]。

随着经济社会的发展,生育成本高、生育观改变导致民众整体生育意愿将持续走低,人口出生率将继续呈下降趋势。即使“全面放开二孩”政策实施后,在可预见的将来,中国人口出生率仍将维持较低的水平。

二、中国人口出生率下降背景下高等教育主要状况分析

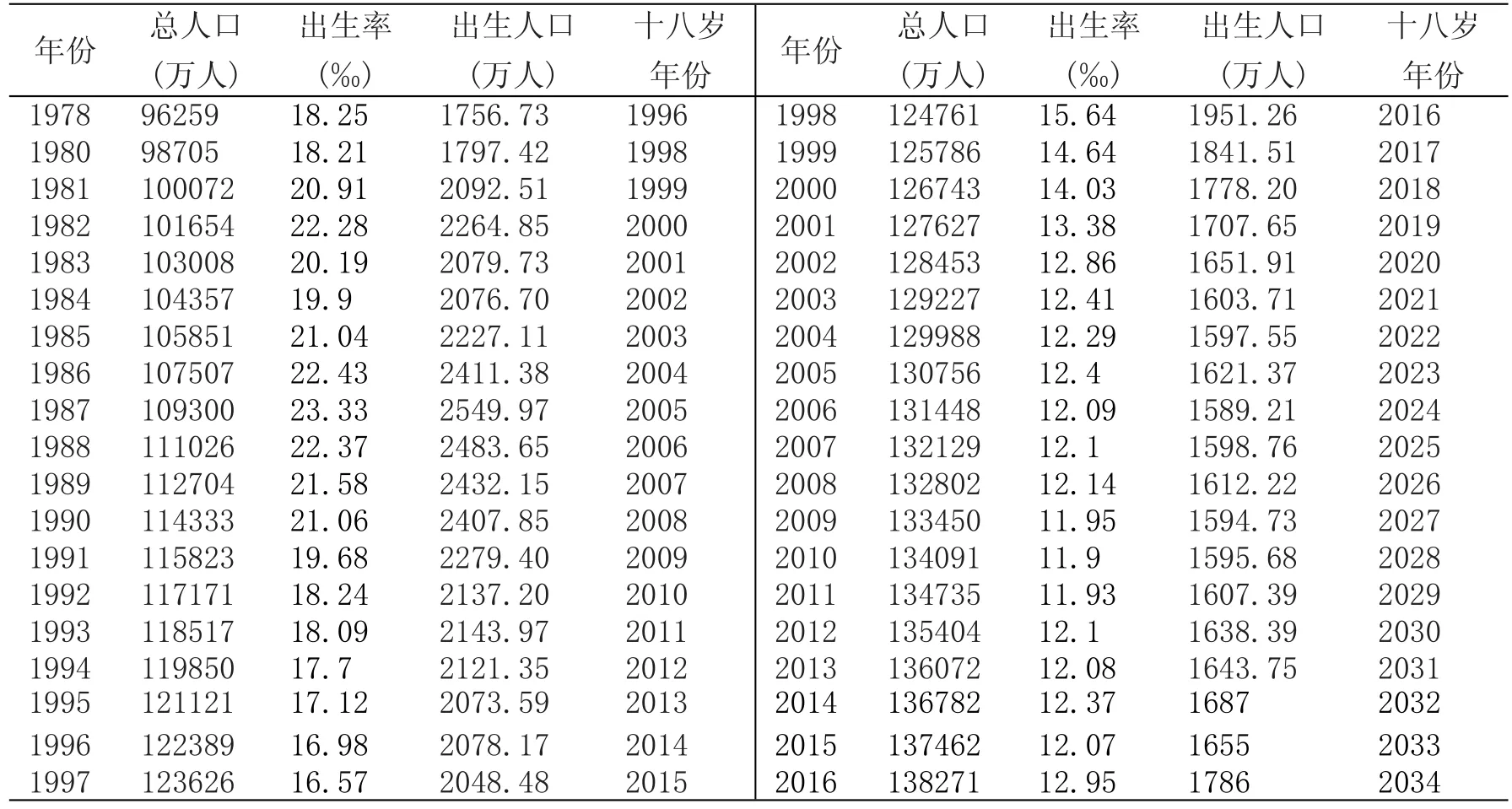

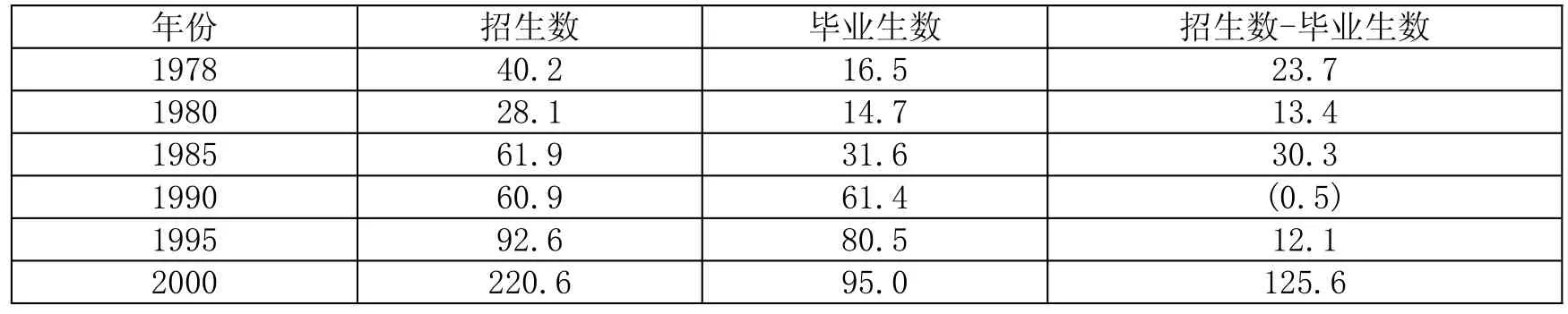

1.高校生源规模状况分析

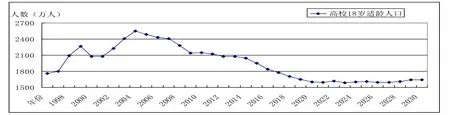

20世纪后期,国家推行计划生育政策,使人口出生率迅速下降,高校入学适龄人口大幅减少,成为高校报考人数大幅减少的主要原因。一个适龄学生经过小学、初中、高中的学习,大部分于18-22岁之间进入高校求学,为了便于统计论述,在此以18岁作为高等院校入学年龄。由表2可见,在2005年之前,18岁人口数量逐年递增,2005年之后,18岁人口数量逐年下降,2015年的18岁人口(即1997年出生)仅为2005年的71%,2031年的18岁人口(即2013年出生人口)仅为2005年的51.7%,届时我国18岁人口将大幅减少。因此,适龄入学人口的逐年下降,将导致我国高等教育出现生源紧张等一系列问题。

表2 1996—2034年我国高校适龄入学人口数

图1 1996—2031年我国高校适龄入学人口数

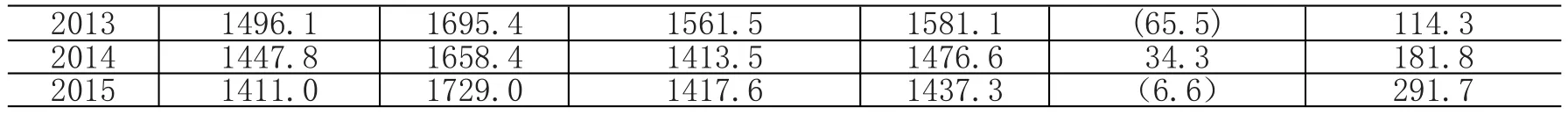

从图1可以看出,我国高等院校适龄入学人口在2005年达到峰值,但之后就一直处于下降趋势,图示直观地说明随着出生率的下降,高校在不久的未来将面临严峻的生源不足问题。并且从表3中可以看出,在九年义务教育阶段,2000年小学和2005年初中均出现了招生数小于毕业生数的现象,这说明目前很多地区的中小学已经由于生源不足,开始出现招生萎缩的态势,而这一状况,在未来几年后,将逐层向上传递,最终会导致高校的生源不足。

表3 1978—2015年我国初中及小学学生情况(单位:万人)

数据来源:《中国统计年鉴》(2016)。

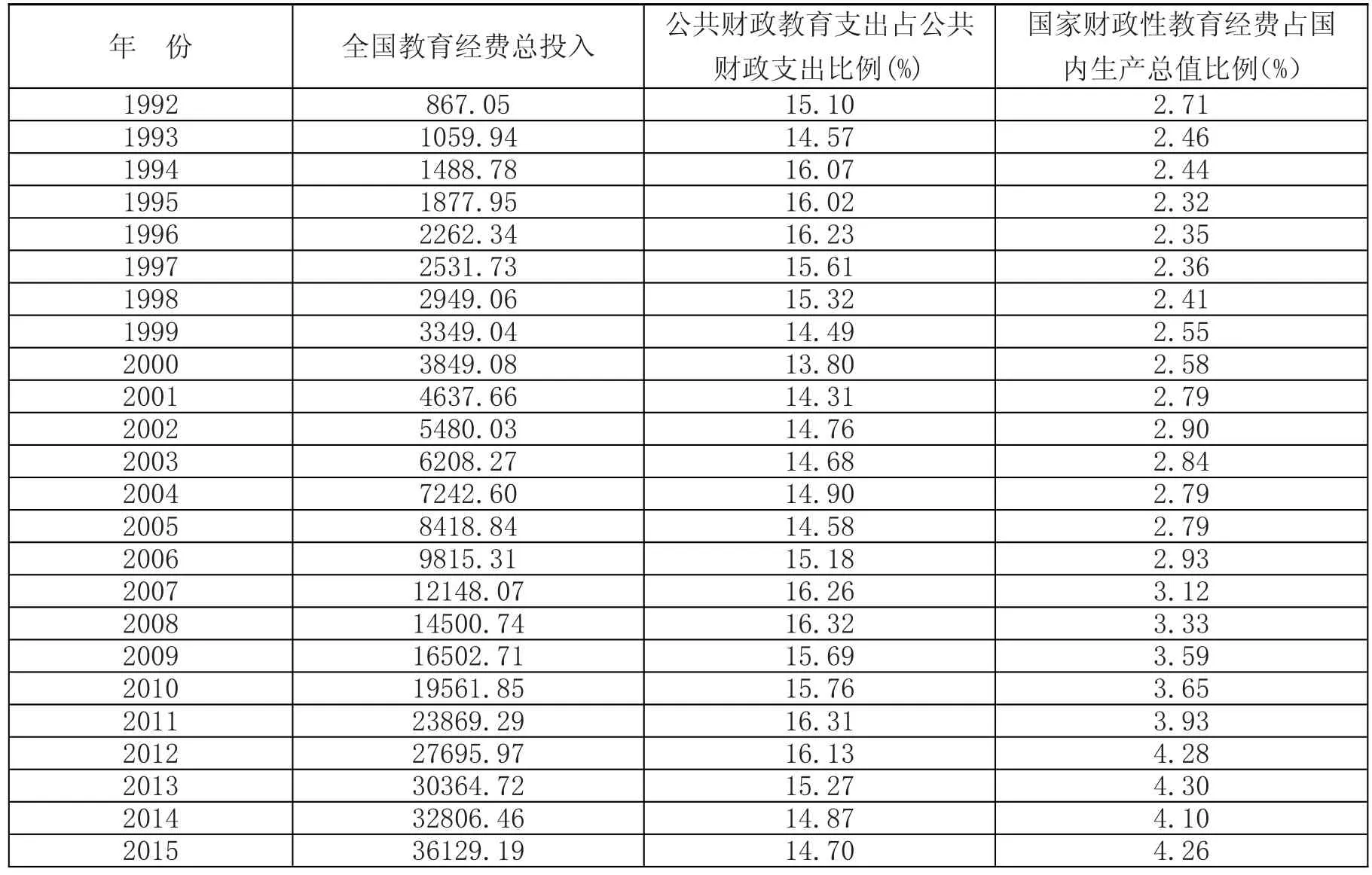

2.高等教育经费状况分析

从表4可以看出,国家对高等院校的经费投入是逐年增加的,但实际中,我国财政教育经费长期处于“欠账”状态,并没有达到《中国教育和改革发展纲要》中规定的“国家财政性教育经费支出占国民生产总值的比例要达到4%”这一目标。并且,国家对待不同院校财力支持力度并不均衡,一些名牌大学每年可得到达几亿元的科研经费,而一些偏远地区高校以及高职、民办院校,财政的支持力度较少。在学费收入减少的情况下,这些院校与重点院校的差距不断加大,甚至会面临破产的结果。

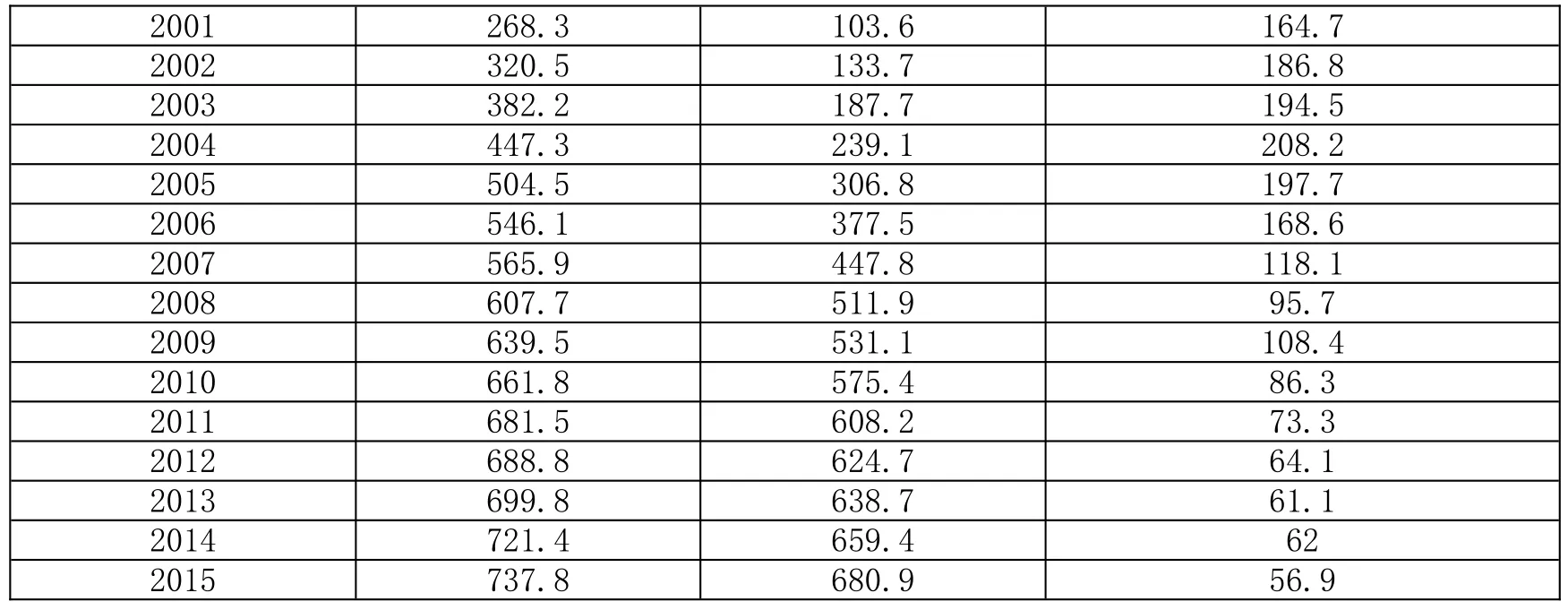

表4 1992—2015年我国高等教育经费投入情况(单位:亿元)

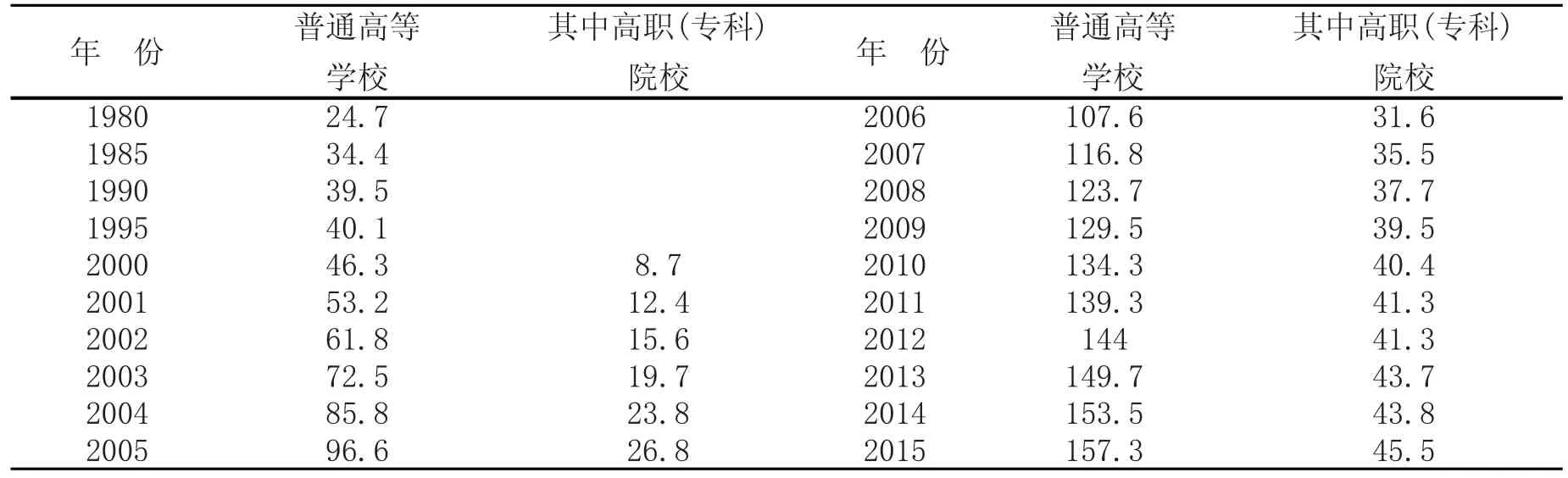

3.高等教育资源状况分析

(1)基础设施。从表5可以看出,我国普通高等院校数量从1978年的598所到2015年的2560所,而在校生规模从1978年的85.6万人不断增加到了2015年的2816.4万人,高校基础实施的增长远远落后于学生的增长速度,造成人均设施占有量的下降趋势[9]。一些院校还存在学生宿舍拥挤,图书资料陈旧匮乏,实验室数量少,教学科研仪器设备、多媒体教学设备不足或设备陈旧低劣的现象,远不能满足学生正常的学习需要。

表5 1978—2015年我国高等院校数量(单位:所)

(2)师资力量。从表6可见,高校专任教师数量大幅增加,尤其是高校扩招之后,无论是一般普通高等学校还是高职高专学校,专任教师增加的幅度都比较大。但从表7可以看出,我国高等院校的生师比呈现倒U型,在2002年达到峰值,这与上文高校适龄人口峰值年一致,2002年之后,高校生师比维持在17左右。如果出生率一直保持低增长,高等院校在校人数将持续减少,所需教师人数亦将呈下降趋势,以往在校生人数庞大与教师人数相对不足的反差将逐渐弱化。预计未来,我国高等教育师资短缺的现象将得到一定程度的缓解。

表6 1978—2015年高校专任教师情况(单位:万人)

表7 1993—2015年普通高校生师比(教师人数=1)

三、人口出生率下降背景下中国高等教育发展面临的新趋势

1.高等教育规模与人口出生率非协同变化

高等教育规模一般由在校生人数、教职工人数、毛入学率等指标衡量,由上文可知,生师比是随人口出生率波动而协同变化,因此高等教育规模主要取决于高校适龄入学人口数量和毛入学率这两个因素。在人口出生率不断降低的趋势下,即未来高校适龄入学人口数量逐年下降的背景下,毛入学率成为决定高校生源高低的可变因素[10],而入学率并非完全的市场化指标,它主要依赖我国教育管理部门的政策制定。在这种情况下,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出,2010—2020年,我国高等教育总规模要从2979万人增加到3550万人,毛入学率从24.2%提高到40%,而我国高等教育的毛入学率在2002年便达到了《面向21世纪教育振兴行动计划》中规定的15%的目标,在五年内通过扩招实现了高等教育的大众化。

表8 1978—2015年普通本专科学生情况(单位:万人)

数据来源:《中国统计年鉴》(2016)。

从表8和上文的分析可以看出,我国高等教育的毛入学率和招生规模的改变是与我国教育发展政策的转变息息相关的,自1999年,我国高等教育开始进入大幅扩招阶段,1999—2005年每年扩招速度在20%以上,2006年,《国家教育事业发展“十一五”规划》颁布后才开始逐年降低扩招的速度,将每年招生的增长速度控制在10%以内。2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》更明确提出了稳速增长的要求,要求2010年—2020年每年高校招生增速维持在2%-3%左右。从表8中也可以看出,我国高等教育招生规模在1999—2005年呈现快速增长态势,这一速率自2006年起逐渐放缓,自2010年起更是呈现低增长态势。

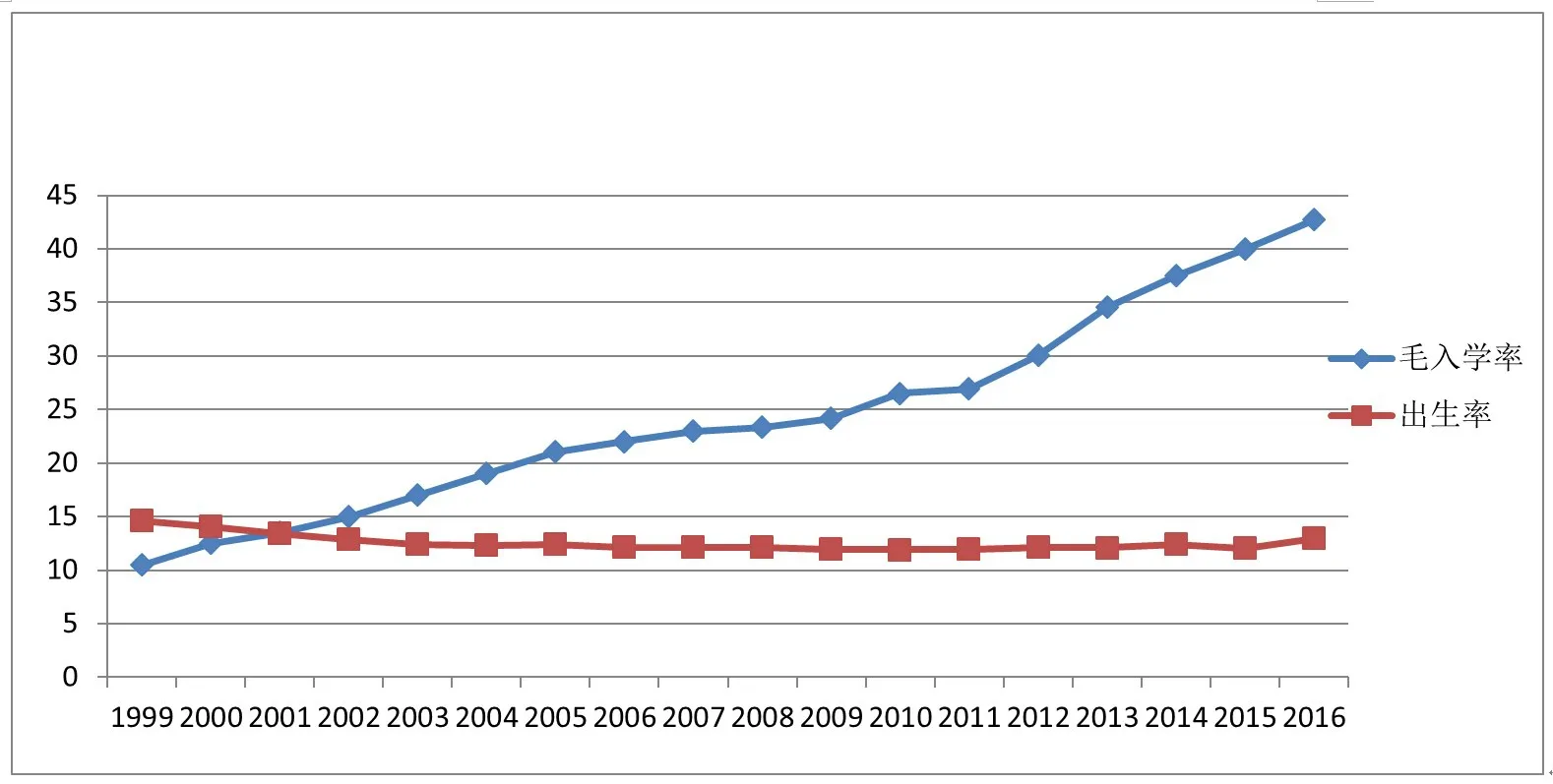

图2 毛入学率和人口出生率协同关系

而从图2可以直观地看出,与人口出生率呈下降趋势不同,我国毛入学率总体呈现的仍是上升趋势。因此,中国高等教育规模与人口出生率呈现出显著的非协同变化。在高等教育迈向大众化阶段后,若录取比例不变,且社会对于接受高等教育的需求比较稳定的情况下,高等教育适龄人口的规模将直接决定高校的生源规模,从而影响高校之间的生源竞争。

2.高等教育发展重心随人口出生率波动发生变化

目前,我国教育事业步入“由大到强”的关键阶段,高等教育也因当走内涵式发展道路,在适龄入学人口不断下降的情况下,提高教育质量成为高教改革和发展的重心所在,是目前最核心、最紧迫的任务[11]。我国高等教育质量的衡量标准也从20世纪70年代的“入学率”,20世纪80年代的“办学条件”,20世纪90年代的“教学成果”转变到21世纪的“教育效益”,评价依据经历了从“量”到“质”的转变。在高人口出生率时期,高等教育的扩张尚能满足一些适龄入学人口的受教育需求,有利于教育的大众化,但在低人口出生率时期,盲目的扩张不仅无益于保证高等教育的质量,也会导致“人人上大学”现象的出现,无法体现出高考的选拔机制。从发达国家的经验中可以看出,仅仅依靠数量上的扩张来发展教育并不能带来预期的好处。因此,在适龄入学人口不断减少的背景下,高校的发展重心更多地转向对人的培养,而不是招生规模的扩张,高校的科研成果、教学质量、毕业生就业率成为社会和考生的关注点。在人口因素的影响下,高等教育发展重心从规模扩张到质量提升的这一转变,有利于增强院校作为办学主体的责任意识和使命感。

3.高等教育办学理念随人口出生率波动发生变化

办学理念是一所学校生存理由、生存动力和生存期望的有机构成,主要包括办学目的、工作思路和办学特色等要素。长期以来,高校的办学理念一直是政策导向型,高等教育是在政府的直接领导下进行的,高校本身并不直接与社会进行资源交换。随着人口出生率下降,适龄入学人口数量减少等外部因素的影响,高校和社会之间已经有了比较直接的联系,高校面向社会自主办学的体制和理念也在逐渐形成。高校的办学理念开始向市场化方向转变,不再单纯依附于国家的经费划拨和政策支持,这在实际中体现为教育经费的发放手段有了一定程度的改变:目前,由国家下拨的“纵向经费”已然只是高校总体经费来源中的一部分,来自其他方面的“横向经费”在高等院校经费中占有越来越大的份额,不仅如此,纵向经费的下拨方式也由原来的分配方式转变为“项目方式”[12],这一改变有利于激发高校的竞争意识。事实上,办学理念的市场化也确实为高等教育质量的提升奠定了基础,一所高校生源数量、质量、经费和声誉等,是由学校在市场竞争中确立的,未来,随着新生人数的继续下降,将学生视为客户的理念有望进一步内化为高校的办学取向。

4.高等教育办学主体随人口出生率波动发生变化

当前我国高等教育的办学主体主要有政府和私人部门[13],但是从这两个主体对比关系上可以看出,政府与私人部门在办学数量、层次和实力上都存在明显的强弱对比,因此,在人口出生率下降、适龄人口减少的背景下,私人办学愈加艰难。并且,政府办高校是公共教育资源的主要获得者,又在一定程度上挤压了民办高校的经费来源。因此,在现阶段,私人资本将难以撼动政府作为我国高等教育办学主体的强势地位。可是,仅凭政府力量办学存在种种弊端,教育资源得不到高效的利用,制约着高等教育质量的提高,难以满足学生多样化的教育需求。

5.高等教育专业结构随人口出生率波动发生变化

这种变化主要体现在两个方面:一是师范类专业生源不断减少。师范类专业会因为教师需求量下降而不断缩减,20世纪30年代的瑞典以及70年代的日本和80年代的美国,师范教育专业都曾因人口出生率的下降而受到影响。二是缺乏吸引力的专业生源不断减少。这类专业将由于竞争而逐渐被高校淘汰,竞争将促使高校开设更多所谓热门专业。不过,目前我国处于工业化中后期阶段,高等教育一味培养的理论性人才与制造业所需要的劳动力不匹配的矛盾可能又会导致高校就业的结构性问题。

四、中国人口出生率下降趋势下高等教育改革的对策

1.优化高等教育结构,促进高等教育协调发展

首先,明确各层次高校定位,扭转高校建设同质化趋势。对于“985”“211”类的重点院校,应充分利用其丰富的教育资源致力于培养尖端的高水平科研型人才,推动国家层次的科研进步,参与国际竞争。省属普通一本、二本及三本等众多地方本科院校应致力于为地方经济发展服务,培养应用创新型人才。而地方性的高职院校则应定位于培养技术性人才,加强与地方政府、企业合作,依据实际需要开设具有实用性的特色专业,使人才培养与地方产业发展实现对接。由此,各层次高校区别开来,发挥各自的特长及优势,为社会发展培养不同层次、不同类型的人才,避免同质化竞争。其次,优化高校教育区域结构,推动区域高教协调发展。我国教育系统长期存在着区域发展不协调、城乡发展不协调的内在结构性矛盾[14]。要优化本科高校区域布局,增加中西部地区地方本科高校数量并提高扶持力度,对高等院校密集区可实行高校外迁,以推动区域高教资源的均衡分配,最大程度地发挥高教对区域经济发展的推动作用。再次,鼓励民办院校发展,民办高校是我国高等教育体系的重要组成部分,但由于资源匮乏,师资力量较薄弱,创办起点低,其办学质量一直深受社会质疑,在日益激烈的生源竞争中处于劣势。国家教育事业发展“十三五”规划明确强调,“鼓励社会力量和民间资本举办学校和教育机构”,“探索对非营利性和营利性民办学校实行差别化扶持”。新形势下,要破除民办教育发展的体制机制障碍,增加对民办高校的扶持力度,发挥民办高校的管理优势,以其鲜明办学特色满足多样化教育需求,尤其是满足优质教育和个性化教育的需求[15]。

2.坚持以人为本,走内涵式发展道路

人才培养是高等学校的首要职能。我国人口出生率波动造成了高校面临着生源危机,生源危机不仅体现在生源的数量上,更是体现在质量上,使得我国高校目前的人才培养模式与社会发展的不相适应。伴随着高等教育大众化进程的加快,高校扩招仍在继续,如何加强自身内涵式建设,维持并提高教学质量,培养符合国家需求的人才,成为高校乃至整个社会亟待解决的问题。因此,各高校应在办学规模、效益与教学质量协调发展的基础上本着“由量到质”的内涵式发展原则,提升高校综合管理素质,以提高办学质量作为各工作环节的重点,将教育资源配置向教学环节集中,以提高教学质量;牢固树立以人为本的思想,做到教育以学生为本,坚持教学贴近学生与教师,符合个人发展实际,顺应时代发展,针对不同层次、区域、时期的教育设立不同的办学模式,以满足不同人的教育需求。同时,各高校更要注重办学特色的形成,对自身进行科学定位,坚持特色发展,确立符合本校实际的发展目标,为高校内涵式和可持续发展提供广阔的发展空间。

3.对内对外积极扩展生源

当前,我国高等院校的招生基本为传统意义上的招生,即高校在高中毕业参加全国高考的学生中择优录取,因此,人口出生率下降使得适龄人口减少会对我国高等院校的生源产生较大影响。为减少人口出生率下降对高校生源的冲击,可打破传统的招生壁垒,制定一系列扩展生源的计划。一方面,大力发展继续教育,完善终身教育体系,鼓励已参加工作的人再重返高校进修学习。为此要增加招收非全日制学生的数量,开设多样化的职业教育课程,灵活设置授课时间及授课方式,增加夜校、周末培训班、网上远程教学等形式,尽可能方便在职学生。另一方面,适应经济全球化趋势,积极吸引海外生源。2014年,来华留学人数占全部高校在校生数的比例仅为1.52%,远未达到OECD国家平均3%的水平,且我国实际招收留学生的高校数仅占全国高等学校总数的30.49%,来华留学生教育还有一定的发展空间,可挖掘潜力较大[16]。为此,要提升我国高等院校国际化水平,增加海外留学生招生指标,加强海外招生宣传力度,增加留学生奖学金比例和种类以吸引更多海外学生。

[1]邹小勤.人口变动对高等教育的影响[J].江苏高教,2010(1):22-24.

[2]艾洪德,吕炜,齐鹰飞,等.人口约束下的高等教育:生源拐点与发展转型[J].财经问题研究,2013(9):3-9.

[3]别敦荣,易梦春.中国高等教育发展的现实与政策应对[J].清华大学教育研究,2014,35(1):11-16.

[4]陈先哲.从“超常规”到“新常态”:论我国高等教育发展方式转型[J].高等教育研究,2016(4):1-8.

[5]杨支柱.“用工荒”根源在于劳动力储备不足[N].新快报,2011-02-22.

[6]齐美东,戴梦宇,郑焱焱.“全面放开二孩”政策对中国人口出生率的冲击与趋势探讨[J].中国人口·资源与环境,2016,26(9):1-10.

[7]顾宝昌.中国人口:从现在走向未来[J].国际经济评论,2010(6):95-111+5.

[8]齐美东,蒋化邦.基于人口出生率波动的中国高校生源问题探讨[J].高教探索,2012(1):22-27.

[9]周学芳.我国高等教育资源配置问题研究[D].长春:吉林大学,2016.

[10]常蔷薇,郭晨阳.我国生育率转变对高校生源的影响及出路分析[J].科技与教育,2009(3):15-19.

[11]范笑仙.提高高等教育,建设高等教育强国:高等教育国际论坛论文综述[G]∥中国高等教育学会会议论文集.重庆:西南师范大学出版社,2011:425-438.

[12]谢维和.当前中国高等教育的转型及其主要取向[J].中国高等教育,2011(6):4-8.

[13]祝爱武.责任与限度:高等教育办学主体研究[D].南京:南京师范大学,2012.

[14]苏小燕.供给侧改革与地方本科高校转型发展[J].中国高等教育,2017(7):7-7.

[15]周海涛.国际私立教育发展动向和我国民办教育应有作为[J].清华大学教育研究,2017,38(3):27-30.

[16]韩丽丽.如何提升来华留学教育的竞争力:基于规模总量和学历结构视角的经验分析[J].北京师范大学学报(社会科学版),2017(5):18-30.

C923

A

2095-0683(2017)05-0103-08

2017-08-12

国家社会科学基金教育科学项目(BIA130093)

齐美东(1972-),男,安徽枞阳人,安徽大学经济学院教授,博士,博士生导师;柴琳(1993-),女,安徽芜湖人,安徽大学经济学院硕士生。

责任编校 秋晨