半部昭和史,毕生记者情

2017-12-28安刚

安刚

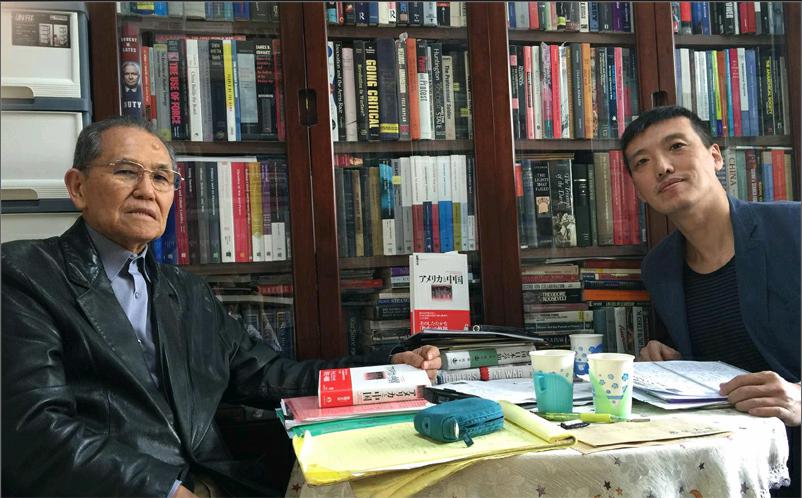

我面前的这位老人,名叫松尾文夫(FUMIO MATSUO)。中国读者也许不熟悉他,但在日本,他家喻户晓,是记者职业精神的代表性人物。

松尾文夫今年84岁了,日本记者俱乐部刚刚把年度大奖授予他,以表彰他为日本新闻业发展和日美关系真相探究做出的毕生贡献。这次,松尾文夫应北京大学美国研究中心的邀请来华讲学,并为他的新著《美国与中国》中文版的出版做准备。

我对松尾的采访于10月1日这一天在北大进行,他坐在国际关系学院一间办公室如山的书堆中,用英文夹杂着日文静静叙述着往事。

松尾文夫的家族背景显赫。他的祖父松尾传藏是日本第31任首相、海军大将冈田启介的妹夫及政务秘书,因长相接近冈田在1936年的“二·二六兵变”中被少壮派军人误杀;姑父濑岛龙三是二战时期日本陆军作战参谋,1945年8月15日起在苏联当了11年战犯囚徒,回国后投入商界,最后成为伊藤忠商事的董事长。松尾文夫的舅父迫水久常曾在二战期间担任铃木贯太郎内阁的书记官长,是裕仁天皇那份著名的《终战诏书》的执笔人之一,战后曾在第二次池田勇人内阁当中担任经济企划厅长官。

这样一个家族,是与日本昭和史紧紧联系在一起的,也注定了松尾文夫与政治、外交和新闻的“近距离”。

1956年,松尾文夫从学习院大学政治专业毕业,进入共同社工作。1964年,表现出色的他获得了派驻华盛顿的机会,在那里一呆就是五年。那时的美国,是日本外交绝对的重心。那个五年,是世界剧变的五年,美国的越南战争打响了,理查德·尼克松开始政治崛起,蓄势问鼎白宫,苏联与东欧“卫星国”的关系经历激烈调整,印度尼西亚的苏加诺政权被苏哈托推翻,中苏关系则一步步走向破裂。

从北大西洋到西太平洋,冷战正酣的世界在两大阵营之间和内部的激荡中酝酿着重大的格局变化。能在这个时候留驻美国的政治心脏,松尾文夫感受到“上天的垂爱”,他如饥似渴地获取信息,希望不仅向国内传递信息,也影响人们的观念。

准确预言尼克松时期的美中接近

长驻华盛顿期间,松尾文夫得到机会,进入位于雾谷地区的国务院大楼东亚和太平洋事务局采访交流,有了令他惊讶的收获。他发现,美国国务院内的“共产中国处”无论在科室设置、人员配备还是办公面积上都比“日本处”大多了,而且中国处工作人员的素质明显高于日本处人员,他们都能讲一口流利的中文,谈论起中国来“充满了感情”。更令他尴尬的是,国务院日本处的人员大多也能讲中文,却说不好日文。

直觉告诉松尾文夫,美国对中国的重视要远远高于对日本的重视,美日之间当时无以复加的热络无法掩盖美国“失去中国”的痛楚仍在持续,美国从来就没有从中国“一走了之”的打算。尽管20世纪60年代中国已经成为美国的假想敌,美国的老“中国通”们被剥夺了实际工作,但他们对中国的“思念”是根深蒂固的,其所培养的新“中国通”们则在随时觊觎与中国接触的良机。

松尾文夫开始认真思考,这是为什么,对将来意味着什么?联想到当时在东亚、东南亚多地同时发生的地缘政治变动,他觉得自己有必要把视野从美国的对日政策拓展到整个东亚政策,把美国与日本的关系同其与中国的关系联系在一起加以观察。

松尾开始查阅各种资料。在美国国务院一位年轻官员的提示下,他详细阅读了1949年8月美国政府编纂发布的《美国对华政策白皮书》(正式名称《美国与中国的关系:特别侧重于1944至1949年的阶段》)。这份长达千页的白皮书详述了从1844年《中美望厦条约》至1949年李宗仁致信杜鲁门的105年的中美关系史,辛辣抨击了蒋介石政府的腐败无能和无可药救,力图证明“美国在合理范围内不论做什么,都无法改变中国大陆被共产党占领的结果”“中国的现状是内因而非外因所造成”。

“那次国务院之行改变了我的一生,《美国对华政策白皮书》则深刻影响了我的观点和视角”,松尾坦承。

经过一段时间的研究,松尾找到了属于他自己的“感觉”:美国与中国关系的渊源要比与日本关系早得多、深得多。从大历史的角度判断,美国与中国的关系要比美国与日本的关系更为重要,而日本的命运始终是与美中关系的走向捆绑在一起的。松尾还注意到,即便在冷战最酣的时候,美国对中国的政策也没有脱离现实主义的路线,所谓“艾奇逊防线”(1950年1月美国宣布的“西太平洋防線”,南端截止在菲律宾)并没有包含朝鲜及台湾、冲绳等地区。

“可是从1853年‘佩里战舰敲开德川幕府时代的日本国门算起,美日交往的历史并不算短”,我并不愿轻易认同松尾的第一个判断。

松尾说,美国与日本的“最初相遇”虽然只比其与中国的“最初相遇”(1784年美国的“中国皇后号”商船驶向中国)晚了半个多世纪,但足以塑造不一样的交往心态。美国同中国之间的交往始于贸易关系,而同日本之间则是凭借船坚炮利迫使日本打开了国门。更重要的是,以“明治维新”为标志的日本第一次现代化崛起虽然“全盘西化”,但主要是以欧洲特别是德国为学习对象,从一开始便忽略了美国。全日本第一家专门研究美国的学术机构迟至1924年才在东京大学设立,那时,使用“庚子赔款”退款建立的清华大学已在北京开办13年,距中国清朝派出第一批留美幼童也已过去52年。

带着新获得的方向感,松尾开始迅速成长为一名学者型记者,对美国与中国的关系投入更多关注,而细致观察必然比一般性观察更能创造预言。松尾越来越明确地预感到,美国与中国的关系随时可能改善,特别是在一心准备结束越战并推动美国在与苏联的对抗中转向收缩的尼克松当政后。

1971年4月,松尾文夫在日本《中央公论》杂志上发表《尼克松政府的 美国对华关系:与中国精明的接近》一文。这篇文章结合对美苏关系迭荡、美国在中南半岛影响力减退以及“尼克松主义”基本内涵的分析,详细罗列了当年第一季度美国调整对华政策的种种迹象,以及松尾与美国官员广泛接触了解到的观点,指出把中国看作可争取的“权力政治伙伴”的意识已开始在美国扎根,而且是超越鹰派和鸽派、行政当局和在野政党的,“我们绝不能低估尼克松政府与中国精明的、基于实利主义的外交接触”。

然而那时的日本,自我陶醉在工业起飞和美日牢固盟邦的成就感中,对世界格局即将发生的根本性变化浑然不觉。政界、学界和新闻界的很多“教条主义者”对松尾的预言不以为然,甚至对他文章的基调感到愤怒,抨击共同社“用错了人”。

两个月后,也即1971年7月,美国总统国家安全事务助理基辛格取道巴基斯坦秘密访华,中美关系正常化的大幕正式拉开。几乎同时,尼克松总统在堪萨斯城发表的国际形势演说中提出,世界有美国、西欧、日本、苏联和中国“五大力量中心”,“这五大力量将决定世界的前途”。

日本在震惊中度过了1971年的夏天,不得不急速调整对华政策,以求跟上美国的步伐,松尾文夫也以“准确预言美中关系改善第一人”而被标记在日本新闻史上。1972年,松尾的第一部个人著作《尼克松的美国》问世。1980年,松尾与齐田一路合作,把《尼克松回忆录》翻译成日文介绍给日本。

倡议“献花外交”推动战争和解

1972年至1975年,松尾文夫出任共同社曼谷支局长,在东南亚亲历了越南战争的终结以及此后中南半岛政治的历史性重组,一直呆到北越攻下西贡。1981年,他以共同社华盛顿支局长的身份重返美国,在那里又呆了三年,对里根政府的第一任期进行观察报道。返回日本后,他在共同社下属的关联公司担任社长,同时在东京大学新闻研究所任客座讲师,直到退休。2002年,当时已经68岁的松尾文夫以自由记者和历史学者的身份重新活跃起来,在东京设立了属于自己的事务所,不断在日美两国的先锋报刊上发表关于美国政治和日美关系的论文与评论文章,还在2004年出版了他的第二部专著《带枪的民主主义:美利坚的生成》并因此获得日本作家俱乐部第52届大奖。此次来中国前不久,松尾文夫完成了把基辛格的《论中国》一书翻译成日文引入日本的工作。

改革开放后中国国门的打开使得松尾文夫得以深入中国开展他的研究。上世纪80年代以来,松尾已经15次往返于中日之间,积极寻找能反映中国与美国关系发展脉络的历史线索。他的看似细微却蕴涵大寓意的发现有很多,比如他在湖南長沙找到了能够证明毛泽东曾现场聆听美国哲学家约翰·杜威演讲的材料。1919~1921年,杜威来中国访学交流,巡回各地发表演讲,谈教育问题、谈东西方交往、谈他对中国的创造力的认知,也谈爱国主义。松尾的这一发现,连同对毛泽东与美国记者埃德加·斯诺几次访谈录的阅读,使他越来越确信中国的革命伟人并不缺乏对西方、对美国的了解,而且这种了解从很早就开始积累了,新中国领导层在建国后做出的最初选择是基于对世界冷静分析的慎重决定。

在步入老年之际开始了“人生第二春”的松尾文夫竭力为推动战争和解而奔走。我问松尾是什么促使他这样做,他回答,“我是亲历二战的最后一代人,三岁时曾随父亲在中国的山海关一带驻防,小学六年级时在福井经历过空袭,战争的恐怖穿透我的童年记忆,从事记者职业后也曾在中南半岛亲眼目睹过战争给人民造成的伤害”。松尾承认,致力于战争和解,也是因为他的家族曾为战争付出惨痛代价。

在接受日本记者俱乐部2017年度大奖的颁奖典礼上,松尾说,“为了东亚的和解,我要尽我所能,我想这也是我们这一代人的责任”。

松尾主张战争和解首先在日本和美国之间做起,所以他利用自己的学术身份,通过公开撰文和内部提呈,提出了开展“献花外交”的建议。松尾自豪地声称,他是2016年5月美国总统奥巴马访问广岛的动议者和促成者之一。在那次访问中,奥巴马在和平纪念公园向核爆纪念碑献了花圈,并且在随后的演讲中发问:“为了避免同样的苦难再次发生,我们究竟要做出什么样的改变?”在奥巴马之前的70多年里,美国历任总统没有一位在任内访问过广岛。

同年12月,日本首相安倍晋三访问了夏威夷的珍珠港,与奥巴马一起到亚利桑那号战舰纪念馆慰灵、献花。在现场演讲中,安倍并没有就二战期间日本偷袭珍珠港的行为直接表达谢罪与反省,而是表示,“战争的悲剧,不会再度上演,今后也将贯彻这一方针”。

“您认为‘献花外交是否换来了日本对战争罪行的真诚反省,带来了真正的和解?”我问。“有总比没有强”,松尾文夫回答。

在我的采访中,松尾几次提到“历史的相似性”一词。他说,历史车轮看似滚滚向前,却时常碾过同一个地方。必须从历史研究中发现规律,总结教训,还清旧债,避免悲剧重演,这也是历史研究的意义所在。

“您的这种看法难道不适用于中日关系吗?”我追问。“当然,这也是我推动历史和解的另一努力方向”,松尾说。

“偿还历史旧债才有未来”

2011年3月,松尾文夫在《中央公论》月刊上发表文章《日本只有偿还历史旧债才有未来》。文中,松尾写到,“当今日本与周边各国之间的各种外交课题,都是因为日本自身没有对第二次世界大战作出明智的了结就陶醉于经济大国的现实之中。不仅是中俄,韩国和朝鲜都在追偿日本的历史欠债。尽管已经过去60多年,但对于日本并未彻底清算的这段历史,人们是无法忘怀的。对此,日本必须有清醒的认识。如今到了该偿还旧债的时候了,必须从这种角度出发,在冷静反思自身的基础上来寻求改善外交关系的突破口。”

“您在您的文章里并没有详述日本具体该怎样‘偿还旧债”,我说。“是的,我只想强调态度问题,具体的解决方案需要靠两国政府和民间的密切互动去寻找”,松尾回应说。

2012年秋,日本政府不顾中方坚决反对宣布“购买”钓鱼岛,时任中国外交部副部长张志军在10月28日举行的中外媒体吹风会上大段引用了松尾文夫这篇文章里的话,并说,“我不认识这位(资深前)记者,但是我认为他的观点很有道理。所谓‘偿还历史旧债,其中最起码要做到的是将日本在侵略扩张战争中非法窃取的他国领土归还给原来的主人,不要旧债未偿又添新债”。

我把张志军的这段话念给松尾听,松尾笑了起来,告诉我他听说过这件事,但没读过张志军讲话的原文,他的观点能引起中方注意令他感到欣慰。

2015年8月6日,日本学界就安倍晋三即将做出的战后70周年讲话发表声明,指出,“对日本国民来说,承认日本自1931年至1945年所实施的战争是违反国际法的侵略战争,是件很痛苦的事”,“但日本并不是被侵略的一方,而是去攻击中国、东南亚及珍珠港,造成了300多万国民的牺牲、数倍以上的其他各国国民的牺牲,这些战争是极大的错误,很遗憾地说,是无可否认的事实。”署名的74位学者中,松尾文夫作为现代史学家在列。

“您有没有考虑过向安倍政府提议,在处理对华关系时开展‘献花外交”,我问松尾。

松尾说,有,但尚未提出具体方案。

“访问南京大屠杀纪念馆?”

“短期内看可能性不大。因为对于这场屠杀到底造成多少人死亡,在日本内部仍然存在认识上的分歧。我个人的想法是,可以先访问重庆,因为太平洋战争期间,日军曾轮番轰炸当时作为中国战时首都的重庆,给当地人民造成巨大的生命财产损伤,这一点是无可否认的。选擇重庆,可以代表一个态度的开端,以后再慢慢调适。”

松尾的话使我想起自己数年前在重庆参观较场口防空隧道窒息惨案旧址时的感受。1941年6月5日晚,日机20余架对重庆进行地毯式轰炸,万余人在较场口隧道内遭遇窒息,致近千人死,4000多人伤,而这只是重庆大轰炸的历史遗迹之一。

相信中国人的智慧

我告诉松尾,多年来,历史认知问题严重阻碍了中日关系的健康稳定发展。中国人是要求日本认真反省的,而在中国政治、外交与社会文化里,认真反省、偿还历史旧债的第一步,是必须正视历史,真诚道歉。在这方面,中日仍然存在很大分歧,需要认真对待。

我也告诉松尾,今天的中国,对中日关系的看法同十几年前相比已经发生很大变化。历史问题不是中日关系的唯一问题,也包括领土海洋问题、彼此战略认知、政经分离,等等。进入本世纪以来,中国与日本的综合国力对比发生了历史性的转折,重新回到曾在历史上绝大多数时间里延伸的“中强日弱”状态,这将从根本上影响两国彼此打交道的方式。从长远角度看,中日关系能否进入战略互惠的正常轨道,恐怕并非单方面的选择所能决定的,也不会全由地区战略环境变迁来塑造,而是一个双向选择的问题。未来中日关系的最大挑战,恐怕在于双方各自选择什么样的发展道路,在于两国政府和民众彼此确立什么样的相互认知。

松尾回应说,自1971年4月在《中央公论》发文预测美国对华政策即将转变以来,约近半个世纪的时间里,看到中国发生了翻天覆地的变化,取得了巨大的成功,已在很多方面领先于日本,而且这种领先性越来越深入细节。每个国家都有自己的特点和曾经的曲折,他不相信日本和中国从历史中汲取经验教训的能力谁比谁弱。全球化时代,日本和中国在同一艘船上,彼此无可选择,绝不能再相互为敌。历史是漫长的,近代的悲痛只是中日交往史上的片段。至于中国的发展道路,中国人的智慧是值得相信的,就像1949《美国对华政策白皮书》最后一句写道的:“也许答案就藏在时间中”。

(感谢北京大学国际战略研究院副院长于铁军副教授、研究生董聪利,以及北京大学历史系副教授牛可和清华大学社会科学学院研究生、东京大学宗教学系访问学者余新星为此次采访提供的支持)