反校园霸凌立法评估机制研究

——基于美国反校园霸凌立法的经验与启示

2017-12-26杨春华

杨春华

(中南财经政法大学法学院,湖北 武汉430073)

反校园霸凌立法评估机制研究

——基于美国反校园霸凌立法的经验与启示

杨春华

(中南财经政法大学法学院,湖北 武汉430073)

近年来校园霸凌和暴力事件频繁发生,已经造成了严重危害和法律后果,加强未成年人身心安全和校园安全保护迫在眉睫。尽管我国相关政府部门重拳频击,陆续出台政策性文件对此进行规范与治理,但从实际效果来看收效甚微,且面临着运动式推进的尴尬局面。选取美国反校园霸凌立法评估机制这一较少被关注的方向,从法律经济学与实效法治观的视角探究我国反校园霸凌立法规划阶段应当关注的法理功能、规范设计、制度保障、实施成效等,利于避免立法陷入教条主义认知误区和实用主义异化陷阱,实现规范、实证与实效的辩证统一。

社会治安治理;校园霸凌;立法前评估;法律经济学;实效法治观;实施机制

近年来我国校园霸凌事件频发,已经成为严重危害未成年人身心健康和校园安全的一大痼疾,亟待立法跟进。美国作为世界上最早对此采取立法规制与制度防治的国家,历经十多年的实践探索与立法完善,逐渐形成了成熟的预防、应对和处置机制,并且已经取得了良好的成效,校园霸凌现象得到了有效遏制。“它山之石,可以攻玉”,梳理与分析美国反校园霸凌立法规制模式,厘清其核心理念、责任承担以及救济机制,对于当前亟待对此问题进行规制与应对的我国反校园霸凌立法具有借鉴意义和实践应用价值。

一、美国反校园霸凌法律制度的主要内容

时下校园霸凌问题已经发展成为一个全球范围内的问题,对其进行有效防治迫在眉睫。自上个世纪末开始,越来越多的国家和地区通过制定专门的法律对校园霸凌现象进行规制与治理。美国作为世界范围内最早建构反校园霸凌法律规制体系的国家,在过去的十多年里,各州相继通过并颁布了反校园霸凌法案以及修正案,对校园霸凌行为的内涵、认定与类型、实施者的法律责任以及相应的法律救济等作出了明确而具体的规定。[1]历经多年探索与实践,美国校园霸凌防治已经取得了显著的成效,校园霸凌现象得到了有效的遏制。从世界范围内来看,加强法制建设是治理校园霸凌问题的大势所趋。推进校园霸凌治理法制化不仅是保障未成年人人身安全的客观要求,同时也是营造安全和谐校园环境的有效路径。它能够明确不同责任主体的权利和义务,对违反义务的校园霸凌实施者及其监管人员追究相应的民事责任、行政责任或刑事责任,提供救济机制保障被霸凌者的合法权益,从而有效治理校园霸凌问题。

(一)美国的反校园霸凌立法理念

从1999年佐治亚州设立第一部反校园霸凌法,至2015年蒙大拿州通过的反校园霸凌法案,美国各州均颁布了相应的反校园霸凌法案和反校园霸凌政策,综合性的反校园霸凌立法规制体系遍布全美。其不同层级的法律体系严谨清晰且具操作性,已经取得了显著的成效,校园霸凌现象得到了有效遏制。

从立法理念来看,美国反校园霸凌立法倡导人权保障原则、合法性原则、立法前评估原则、效率与效益相结合的原则、公众参与原则等等。其中,人权保障作为美国一贯的立法精神,充分体现了立法的价值目标和核心理念;立法前评估原则的运用能够明确立法的侧重点和存在的问题,进而提升立法质量和立法实效性。具体而言:1.人权保障原则。反校园霸凌法案制定与颁布的宗旨就是保护学生的人身安全以及创造安全的校园环境。以2010年《新泽西州反霸凌法》为例,其在立法目的中开宗明义:“立法机关对于霸凌行为是零容忍的。霸凌行为在学生间造成了人身伤害或者财产损失的恐慌氛围,影响到了学校的正常教学和管理秩序,必须加以预防和干预。[2]2.合法性原则。美国反校园霸凌立法过程中不仅注重保障人权,同时也恪守均衡性原则,避免行政裁量权损害宪法保障的基本权益。美国众多反霸凌法案中明确规定了各责任主体的权利和义务,其中重点保护受害学生获取民事赔偿权利、免费就读私立学校以及获得心理疏导等其他服务的权利。而且用程序正义的理念来保持整个调查、审判过程的透明度和公开性。这些规定体现了均衡的理念,而且谨慎地考虑到了反霸凌过程中私权利之间、公权力之间、权利与义务之间、权力与权利之间、权利与责任之间的均衡与协调。[3]3.立法前评估原则。[4]美国反校园霸凌立法过程始终贯彻立法评估的理念。在立法规划阶段,各州政府均会委托相关科研机构对本州乃至全国的校园霸凌情况进行深入的调研,理清本地区校园霸凌的真实现状,并组织法律工作者、教育工作者、学生、家长等多方人士共同商讨法律条款的具体内容。在立法论证过程中,更是对法律条款进行反复推敲,对”霸凌“的界定也是反复论证、调研和修正。法案实施一段时间后,仍然有专业人士不断研究其中的漏洞与不足,并应实践发展需求及时更新修正法案。4.效率与效益相结合原则。立法是对有限社会资源的权威性制度安排,兼顾公平与效率。要做到立法的效率与效益的统一,必须以均衡理念作为立法的基本精神和核心要旨。充分权衡多方的利益,重点维护弱者的利益,才能够最大程度上维护各方利益,获得各方的认同。反霸凌立法始终贯穿了均衡精神,其集中体现在权利与责任的均衡、人身权利的表达自由和平等审判权利之间的均衡等方面。5.公众参与原则。从法案制定到最终实施的过程中,美国反校园霸凌立法充分体现了公众参与原则。在众多公益组织和公益人士的推动之下,相关立法机关顺应民意,在制定法案前经过了充分的调研准备,法案草拟出来以后由代表议员提交州议会审议,并要通过参、众两院的辩论和投票。随后,立法机关依据规定举行立法听证会,召集多方利益代表出席,充分听取各方的意见,认真审查和讨论具体条款规定的妥当性,协调不同的利益关系,充分反映民意诉求、保护最大多数人的合法利益。公众的广泛参与,使得法案的内容能够为大多数人接受并遵守,体现了立法的可接受性。[5]

美国各州基于本地反校园霸凌的现实需要以及立法诉求,形成了各具特色的法案,在反霸凌行为的认定以及类型划分上存在着差异。但是,无论是在州立法的规划阶段还是实施阶段,始终贯彻立法评估理念,通过综合运用定性分析和定量分析方法了解地方校园霸凌的实际情况、面临的问题以及发展趋势,并且对现实之发展情势及时回应,予以修订与完善,避免立法滞后于实践。由此可见,尽管不同州对于反校园霸凌的立法理念存在着认知上的差异,但是成熟完善的立法评估为其提供了因应实践需求,规范性与实效性辩证统一的实践机制。立法评估机制具有承前启后的功能与价值,一方面能够为立法提供客观科学的决策依据,进而提升立法质量;另外一方面能够与时俱进为立法的修订与完善预留发展空间。正是因为高度重视立法评估的指导意义,所以美国反校园霸凌立法能够契合各州立法的实际需求,实现立法的预期目标与社会效果的统一。[6]

(二)美国反校园霸凌立法的规则设计

美国反校园霸凌立法的规则设计彰显了成熟的立法技术和严谨的逻辑证立过程。在法律条文的设定上具体明确且具操作性,体现了立法的准确性、科学性和实效性导向。具体而言:1.在校园霸凌行为的认定方面。美国共有50个州针对校园霸凌专门立法,各州对于霸凌的认定也经历了从最初的暴力性事件到逐步细化和降低标准,法律条文也在逐步细化和具体化。对于霸凌的认定不仅关注其具体实施行为,同时也考虑实施的具体场景以及对受害人造成的伤害等具体细节,体现了立法语言的精准化和立法技术的可操作化导向。2.在校园霸凌行为的类型划分方面。美国各州法案对校园霸凌行为的界定没有统一的标准,对校园霸凌行为的类型划分也存在着差异。就校园霸凌的类型来看,大致包括生理霸凌、口头霸凌、心理霸凌以及近年来新出现的网络霸凌。3.在救济机制方面。美国反校园霸凌立法规制模式形成了多元互动的协同治理机制,不仅明确了不同部门的职能职责与权限范围,而且能够及时协调不同部门形成多元协同治理机制,优化整合资源,避免不同部门推诿和职责不清的状况,形成高效合作的立法化规制模式。①以《反家暴法》的实施效果为例,尽管其在立法上规定了告诫、强制报告、人身安全保护令、紧急庇护等制度,然而实施效果并不理想。实际上,从我国已有立法的规制效果来看,立法的预期设计与实效效果的差距一直困扰着立法的实际效果和民众法律意识的培育。从美国反校园霸凌立法发展历程以及规则设计的变迁来看,各个州在校园霸凌行为的认定、校园霸凌行为的类型划分以及救济机制等方面也历经了逐步具体化、清晰化和操作化的过程。美国通过一般条款加全面列举的方式逐步将反校园霸凌的立法规制明晰化和可操作化。而且从美国各州的反霸凌立法理念来看,充分体现了立法的均衡思想:一方面需要明确各责任主体的权利和义务,实现权责利统一;另外一方面也要遵循立法中的利益均衡,实现权力与权利、权利与责任、权利与义务的统一。

(三)美国反校园霸凌立法的规制模式

从美国反校园霸凌立法的规制模式来看,其充分体现了美国民主立法的理念和人权保障的核心诉求。作为典型的在宪法中体现分权制衡的国家,美国反校园霸凌立法也充分体现了其一贯的立法精神。美国有50个州公布了反校园霸凌法案。联邦政府陆续出台和修订全国性法案的某些相关条款,从国家法层面肯定与支持地方立法的既有成果和宝贵经验。[7]从美国各州反校园霸凌立法的形成背景以及立法需求来看,立法的制定既充分体现了因应地方实践需求,同时也注重立法的精细化和可操作化,避免了立法陷入教条主义或者工具主义的误区。[8]从各州立法法案来看,对于校园霸凌的界定也在不断地细化与完善,从最初的立法借鉴到后来逐步融入本地的立法特色,体现了本土化的立法特点,充分体现了立法的实效性导向。而且,从美国各州反校园霸凌法案的立法修订过程来看,始终体现了对于法治生活向度的关切与回应,立法规制的技术与路径不断修正完善,也凸显了合作规制模式的可行性与实效性。[9]合作规制路径体现了行政规制与司法控制兼容的并行理念。一方面能实现权力的分享与高效运用,另外一方面也能够实现自上而下与自下而上的交互与合作,在规制目标引导下实现最佳规则的设计和最佳实施效果的实现。实际上,无论是行政规制模式还是司法控制模式都不可避免有其缺陷。合作规制模式作为近年来兴起的“第三条道路”,有助于实现两种路径的合作与接轨,实现优势互补,在最佳规则设计、最佳实施条件以及最佳实施效果上实现规范与实效的辩证统一。

二、我国反校园霸凌立法的必要性以及面临的问题

近年来我国校园霸凌事件频发,已经严重危及校园安全和学生的人身安全。尽管政府有关部门和各地学校陆续出台相关政策和文件,但是实际效果并不理想。校园霸凌行为不能得到严惩这一令人尴尬与忧虑的局面便是当下的真实写照。在全球范围内,通过立法规制校园霸凌行为已经成为一种现实趋势和最佳选择。因而从必要性与实效性角度来看,评估当下我国校园霸凌的实际情况,尝试进行专门立法不失为一种有效且务实的选择。

(一)我国反校园霸凌立法的必要性与可行性

一方面,反校园霸凌立法是因应世界范围内法治发展的潮流,也是维护校园安全以及未成年人身心健康的现实需要。建立健全我国反校园霸凌法律制度既是有效遏制校园霸凌,维护校园安全的当务之急,也是培育对校园霸凌零容忍文化的客观需要。另一方面,当前我国反校园霸凌立法具有现实可行性。世界范围内反校园霸凌立法的先进立法理念和制度设计给我们提供了很好的参照标准和底层框架。与此同时,相关立法以及政策的推动与影响为我国反校园霸凌立法提供了有力的实践支撑。在此意义上,反校园霸凌立法也是对当前我国反校园霸凌实践中已经出台的相关法律以及政策实施状况的评估与实效性检验。只有那些被实践证明具有实效性和可行性的法案才能够得到很好的遵守。

(二)我国反校园霸凌立法面临的问题

当前我国的校园霸凌问题已经成为一个亟待解决的问题,从立法层面看对其进行规制具有现实必要性和可行性,但是从实践层面来看,我国反校园霸凌立法仍面临着诸多实施障碍以及疑难问题:其一,我们面临着既要与国际立法接轨,同时也要保持中国立法的本土特色问题。从美国反霸凌立法来看,其始终贯彻了零容忍理念。这种长久以来形成的文化背景既体现了美国民主自由的法治精神,同时也反映了对于维护未成年人身心健康以及校园安全的高度重视。而反观国民,对于校园霸凌问题的危害性认识严重不足。而立法理念的选择既要充分考虑民众的可接受性,又要考虑制度设计的实际可操作性。其二,新法如何与现实法律有效衔接的问题。为了避免司法实践中频现有法不依、监管不到位的混乱局面,在立法的过程中必须考虑新法与现行法律的衔接与配套措施,以避免立法冲突以及司法适用的混乱。其三,多层次的协同治理机制如何实现的问题。校园霸凌的防治并不能够单单依靠立法,而应当是群策群力,多方协作,形成一个包容性的安全环境。最后,立法的规范性与实效性如何统一的问题。立法质量高低直接影响到立法的实效性。反校园霸凌立法涉及到方方面面,尤其是在当下我国民众对于校园霸凌的危害性认识不足,无论是在立法理念、立法技术、责任承担以及救济机制上都有待于进行理论与实证的双重证立。一方面我们应当本着包容的心态积极借鉴国外先进立法经验,另一方面我们也要因应现实之情境,本着反省与建构的心态,探究我国反校园霸凌立法的本土化道路。

(三)美国反校园霸凌立法经验的借鉴意义

从美国反校园霸凌立法后评估的效果来看,已经取得了实际成效,校园霸凌得到了有效遏制。对校园霸凌的零容忍理念也已经得到了大众的认可与接受,大大降低了执法成本与守法成本,实现了效率与效益的统一。通过前述分析,我们发现美国校园反霸凌法案之所以能够取得良好的社会效果与法律效果,与其成熟的立法评估机制息息相关。立法评估机制作为美国立法乃至法律实施的一大利器,它关注法律建构之前的制度基础以及实施后的实际效果。美国各州反校园霸凌法案在制定之前,都进行了因地制宜的立法前评估,充分运用评估方法和技术避免立法陷入教条主义误区,实现了资源的合理配置、责任的有效约束、公众的积极参与等功能。而其在法案实施一段时间后进行的立法跟踪评估,具有推进立法的科学性、提升立法技术、增强法律的实效性等功能。[10]可见,立法评估制度作为一项制度化、常态化、规范化的实施机制,能够有效避免立法资源浪费,对提升立法质量和法律实效性具有积极意义。

当前,我国校园霸凌问题十分严峻,亟待从立法层面进行规范治理。美国反霸凌法案的制定与实施过程中由始至终贯穿着立法评估机制。无论是立法准备阶段的规制影响分析还是立法实施阶段的效果影响分析,立法评估机制实际上都发挥着至关重要的作用。正是因为有了完善成熟的立法评估机制,才能够取得良好的立法成效,有效遏制校园霸凌现象。[11]通过上文分析,可以看到美国反霸凌法案在预防与应对校园霸凌中的关键作用。法案的核心要义在于从立法的高度准确定义霸凌行为及霸凌各主体,详细划分不同程度下的责任,并以预防霸凌发生为主要目的,对学校、行政机关、社区等主体的责任进行了明确的界定,通过法定的强制报告程序对学校霸凌事件予以监督,强调校方与行政部门在霸凌行为发生后及时、迅速地采取应对措施,并将应对情况予以公开,以保护社会公众的知情权。其对我国未来校园欺凌立法提供了较有价值的借鉴范本。当然,借鉴必须考虑我国的现实国情,若照搬域外立法模式则可能造成立法与实践的脱节。[12]美国反霸凌立法之所以能够取得良好的实效,与美国成熟完善的立法前评估机制息息相关。立法前评估制度作为深入美国立法规制体系的稳定化、常态化、规范化实施机制,其综合应用定性和定量分析方法,根据拟评估对象的实践情况选择不同的调整方案进行立法成本与收益的考量,对立法方案的必要性、可行性、协调性以及可操作性进行充分论证,对于立法过程中可能遇到的疑难问题以及实施障碍进行操作性解释,从而减少立法的试错成本,保障了立法的规范、实证与实效的辩证统一,对我国反霸凌立法具有重要的借鉴意义。

三、我国的反校园霸凌立法评估机制探讨

尽管当前学界对于立法评估机制的研究已经取得了丰硕的研究成果,但是时至今日,立法评估机制尚未能够像美国一样形成常态化、规范化的实施机制,并以此提升立法的质量和实施效果。尤其是对于当前亟待进行的反校园霸凌立法,引入立法前评估机制具有理论上的可行性以及现实的必要性。

(一)引入立法前评估机制具有重要意义

从美国反校园霸凌立法的发展历程来看,其立法的实施成效显著与美国成熟完善的立法评估机制是不可分离的,借助于立法评估机制能够明确立法的目标与功能、规范设计、责任承担以及救济机制等,提升立法的科学性与实效性。法律作为一种权威的规则体系,其本身能否发挥实效取决于其是否具有可接受性。立法的设计者应当明确立法的预期目标与行为模式的契合性,避免立法陷入工具主义误区,推动法律的预期效果与实际效果的统一。[13]在我国反校园霸凌立法的准备阶段,引入立法前评估机制,能够对立法有一个全面客观而真实的理解。设立立法前评估标准、立法前评估指标体系,能够引导立法工作因应现实需求,向良好规制的方向发展。立法前评估机制作为推进科学立法、提升立法质量的有力工具,有助于精准预估立法实施的态势,提升立法实施效果。

(二)我国反校园霸凌立法前评估机制的操作化解释

1.我国反校园霸凌立法前评估的概念化

立法前评估作为提升立法质量的有力工具,其旨在通过综合分析方法考量被评估对象的真实状况,考量立法本身的必要性、可行性、协调性和可操作性,明确立法规划设计的重点、难点以及存在的问题,预估立法的实际影响,在兼顾效率与效益的基础上,实现立法资源的合理配置和效能实现。[14]规制校园霸凌首先应当明确的是设定制度和规则的必要性和可行性。要考量专门立法与上位法以及配套法律制度的衔接机制,同时关切立法的可操作性,避免立法陷入教条主义的认知误区,体现立法的实效性功能。更为重要的是,要预估立法对经济社会发展的影响,控制执法成本与守法成本,实现效率与效益的统一。

2.我国反校园霸凌立法前评估的操作化

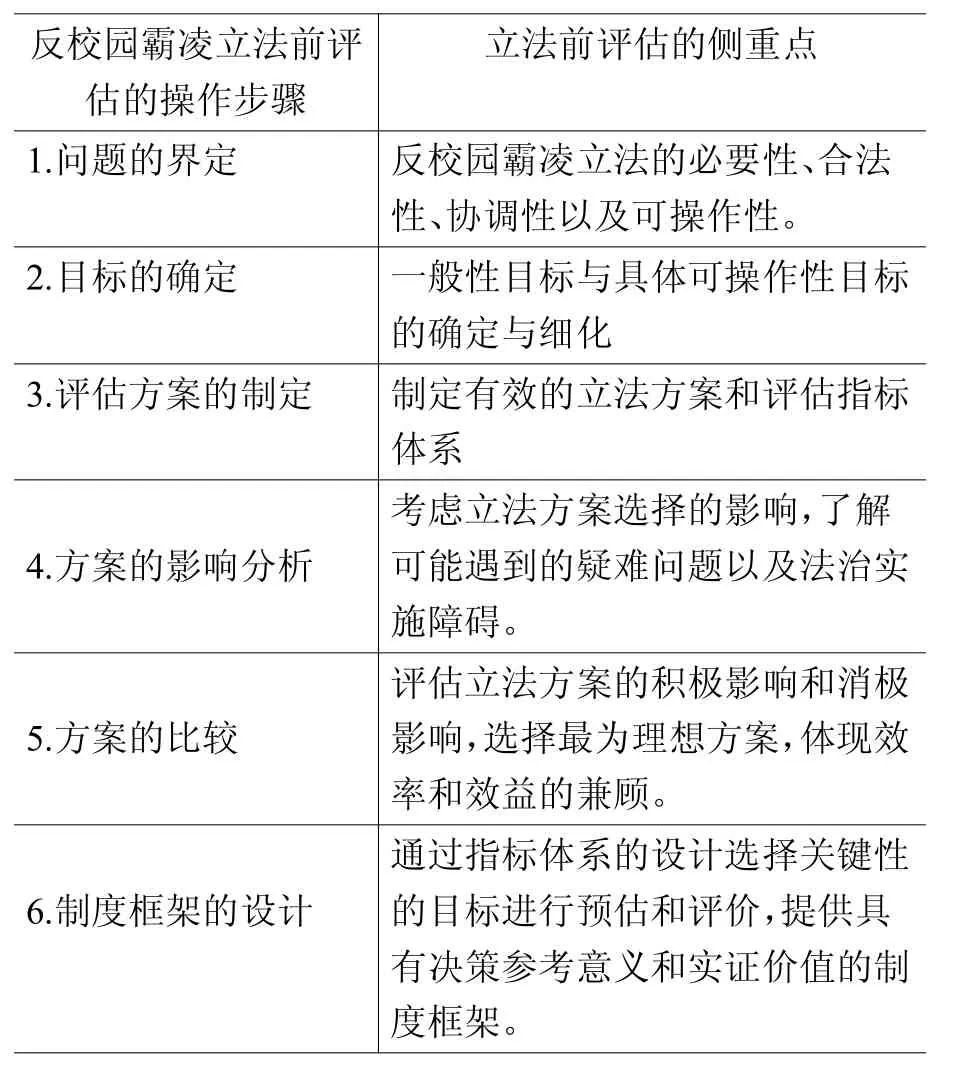

我们需要借鉴美国成熟完善的立法前评估制度,制定客观科学的评估框架,综合运用多种评估方法,评估法律法规和政策的可接受性以及实际成效,从而对法律的实施效果有一个准确的预期,确保其具有必要性、可操作性、前瞻性和实效性。[15]具体的反校园霸凌立法前评估的操作化解释见下表。

反校园霸凌立法前评估的操作步骤1.问题的界定立法前评估的侧重点2.目标的确定3.评估方案的制定4.方案的影响分析5.方案的比较6.制度框架的设计反校园霸凌立法的必要性、合法性、协调性以及可操作性。一般性目标与具体可操作性目标的确定与细化制定有效的立法方案和评估指标体系考虑立法方案选择的影响,了解可能遇到的疑难问题以及法治实施障碍。评估立法方案的积极影响和消极影响,选择最为理想方案,体现效率和效益的兼顾。通过指标体系的设计选择关键性的目标进行预估和评价,提供具有决策参考意义和实证价值的制度框架。

反校园霸凌立法前评估的操作步骤的首要环节是明确立法前评估的目标与功能,对于反校园霸凌立法的必要性、合法性、协调性以及可操作性进行预估。随后,通过具体评估方案和评估指标体系的设计,明确评估的侧重点和具体面向。在测量维度和具体指标的设计过程中应当坚持定性与定量相结合的原则,体现规范与实效的不可分离。根据指标体系的测评结果,比较不同立法方案的优劣和成效,选择最为理想的方案,最终确定具有决策意义和参考价值的制度框架。

(三)我国反校园霸凌立法前评估的实施机制

首先,我们应当明确立法前评估的功能定位,明确反校园霸凌立法的必要性、可行性、协调性以及可操作性。反校园霸凌立法前评估的功能定位在于明确反校园霸凌立法的疑难问题以及法治障碍。通过实证化的调查和统计分析,能够了解当前我国校园霸凌的实际情况、面临的疑难问题以及法治障碍。其次,构建客观科学的立法前评估指标体系。建构开放性的反校园霸凌立法前评估指标体系,需要广泛征集各方的意见,组织专家学者和权威机构进行调研讨论,同时要考虑到各方利益主体的要求和意见,科学设定评估指标体系和评估具体内容,形成定性与定量结合的指标体系。第三,引入第三方评估机制,提升评估结果的公信力。近年来伴随着第三方评估的广泛运用,其已经成为衡量工作成效的有力工具。在反校园霸凌立法评估的过程中,引入第三方评估机制,能够保证评估过程的客观性、公正性以及权威性。最后,加强立法前评估结果的反馈与应用。只有加强反校园霸凌立法前评估结果的反馈与运用,才能够避免评估结果被束之高阁,沦为一纸空文。一方面,要避免当前已有评估实践存在的急功近利局面。另一方面要避免评估结果与实践脱节的情况出现。要充分利用评估结果,认真分析和查找当前反校园霸凌立法面临的疑难问题以及法制障碍。

结束语

从美国反校园霸凌立法的实践经验来看,成熟完善的立法前评估机制有助于精准地把握评估对象的实际情况,明确立法的侧重点和规制路径,提升立法的及时性、针对性和系统性,提升立法质量和实效性。立法前评估机制是立法立项和立法规划阶段不可缺少的环节和组成部分,通过构建立法前评估指标体系进行概念化和操作化,明确评估对象的必要性、可行性、协调性以及可操作性,能够了解立法实施的社会效果以及面临的短板和不足之处。立法前评估机制的引入,能够有效避免立法的先验主义误区,实现目标、手段与效果的辩证统一。2015年最新修订的《立法法》中明确规定了立法前评估是提升立法质量的积极举措。当前立法前评估制度真正要发挥其实效还有待实践进一步匹配性检验,但是我们需要清醒地认识到立法前评估作为一种实施机制要想发挥其应用的效能,必须要积极借鉴国外先进经验,同时也要契合法治的本土资源。

值得关注的是,伴随着大数据时代的到来,大数据思维和方法的运用使得立法前评估也面临着新的机遇与挑战。它为当前亟待进行的反校园霸凌立法注入了新鲜血液。运用大数据思维和方法进行立法前评估,能够更为精准客观地了解当前我国校园霸凌的实际状况、面临的疑难问题以及法治实施的真实障碍。同时能够更好地运用成本——收益以及风险预测等分析方法从实效层面明确立法规制的侧重点以及实施路径。藉此,我国的反校园霸凌立法规制,既能够预估立法规制的发展空间,也能够从实效的角度探究立法规制的真实面向和现实路径,避免立法陷入教条主义误区,实现立法预期效果与实际效果的耦合。

[1]孟凡壮,俞伟.美国校园欺凌法律规制体系的建构探析[J].比较教育研究,2017(11):44-46.

[2]Irving,Christopher C.New Jersey Anti-Bullying Bill of Rights Act:Perceptions of High School Administrators on Implementing the Law[J].Diss.Seton Hall University,2017.

[3]Olweus D.School bullying:Development and some important challenges[J].Annual review of clinical psychology,2013,9:751-780.

[4]Karpen U.Implementation of Legislative Evaluation in Europe:Current Models and Trends[J].Eur.JL Reform,2004,6:57.

[5][7]马焕灵,杨婕.美国校园欺凌立法:理念、路径与内容[J].比较教育研究,2016(11):21-27.

[6]Limber S P,Small M A.State laws and policies to addressbullying in schools[J].School Psychology Review,2003,32(3):445-456.

[8]Tamanaha,Brian Z.Law as a Means to an End:Threat to the Rule of Law.Cambridge University Press,2006.

[9]Martinez,Marian Garcia,et al."Co-regulation as a possible model for food safety governance:Opportunities for public-private partnerships."Food Policy 32.3(2007):299-314.

[10]汪全胜等著.立法后评估研究[M].北京:人民出版社,2012.

[11]http://www.bullypolice.org/ak_law.html,2017年8月19日最后访问.

[12]仵琼.国外立法前评估制度的比较评析[J].南都学坛,2015(3):85.

[13]柯华庆.实效主义[M].上海:上海三联书店,2013.

[14]席涛.立法评估:评估什么和如何评估(上)[J].政法论坛,2012(5):60-62.

[15]席涛.立法评估:评估什么与如何评估——金融危机后美国和欧盟立法前评估改革探讨[J].比较法研究,2012(4):73-75.

Research on the Legislation Evaluation Mechanism of Anti-Campus Bullying in China

Yang Chunhua

(Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan 430073,China)

In recent years, campus bullying and violent incidents have occurred frequently, all of these have caused serious harm and legal consequences. it is in imminent to protect the physical and mental safety of minors and security protection of campus. Although China's relevant government departments have been cracking down on them, and the policy documents have been successively promulgated to regulate and govern relevant problems, but it produced little effect and face the embarrassing situation of formalistic activity. We can choose the legislation evaluation mechanism of campus bullying in the US which has got less attention, and from the perspective of legal economics and the practical concept of law to explore the legislation of campus bullying in China, such as the legal function, the specification design, the system guarantee,the implementation effect and so on, it will help the legislation to avoid falling into the misunderstanding of dogmatism and the trap of pragmatism alienation as far as possible, and realize the dialectical unity of the norms, the evidences and the effectiveness.

Public Security Administration;Campus Bullying;Pre-Legislation Assessment;Legal Economics;Practical Concept of Law;Implementation Mechanism

D631

A

1673―2391(2017)06―0105―06

2017-11-03

杨春华(1972—),男,湖北枝江人,中南财经政法大学法学院博士研究生,研究方向为法学理论。

浙江省教育科学规划课题“高校应对突发性事件的能力评估和提升策略研究”(2017SCG215)成果。

【责任编校:谭明华】