跳出数学教数学

2017-12-25王岩梅

王岩梅

【摘要】本文以《年、月、日》一课教学为例,分析数学与音乐、语文、科学、历史以及信息技术等学科的整合,为数学课堂教学营造现实而富有吸引力的学习背景,促进数学有效学习。

【关键词】小学数学 学科整合

有效教学

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2017)11A-0031-03

“跳出数学教数学”,这里提到了两个“数学”,第一个指数学课本和数学课堂,第二个指数学知识、数学方法以及数学思想等。跳出数学教数学就是教师不要把自己和学生都死死地捆绑在教科书里,机械地教那些枯燥的公式和算理,而应该勇敢地从书本中跳出来,把教材内容与其他学科及生活实践整合起来,从中挖掘可以利用的资源,为数学课堂营造现实而富有吸引力的学习背景,促进数学学习的同时,也突出了数学学习的价值。

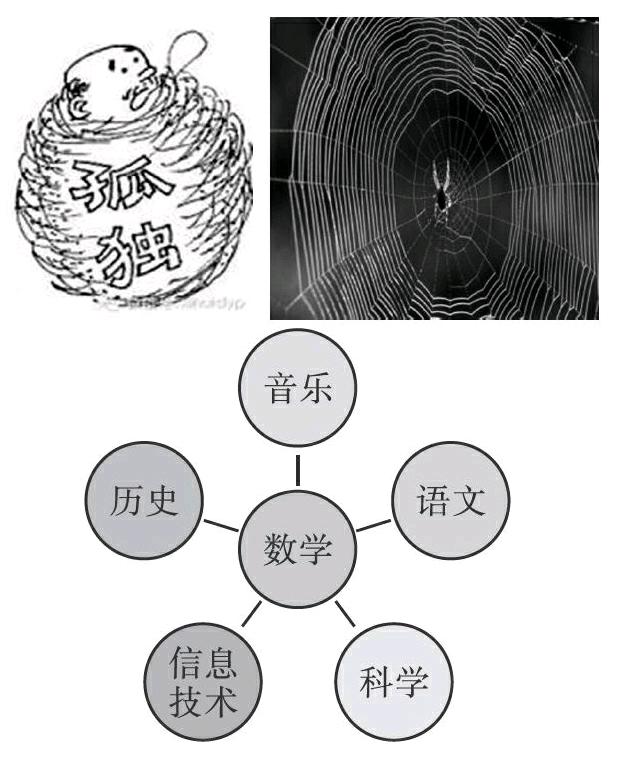

下面就以《蚕和蜘蛛》的故事来谈谈数学与其他学科整合的具体策略。

“蚕也吐丝,蜘蛛也吐丝,蚕吐丝最终把自己包裹了起来,而蜘蛛吐丝是在空中的一个平面上找好几个点,依次将它们连接起来,织成了漂亮的网,自己行动自如,还能捕捉小虫。”(当然这两幅图处在不同的情景,其理解也不一样)

教学就好比吐丝,如果只单纯地讲解课本知识,就课本教课本,就好比蚕吐丝,终将把自己包裹在其中。如果将数学与其他学科知识结合起来,融会贯通,就会形成蜘蛛吐丝的网式结构,网尽能网之物,也更能让学生理解数学的丰富内涵。一个浅显易懂的小故事轻而易举地揭示了学科整合的大道理,同时也渗透了转化的思想,这就是整合的魅力。这样教师就可以“跳出数学教数学”,学生“跳出数学学数学”,进而取得理想的教学效果。

下面笔者以人教版三年级下册《年、月、日》一课教学为例,谈谈自己的实践与思考。

在教学《年、月、日》这节课时,笔者一改传统的教学方式,尝试以跨学科整合的教学思想设计教学流程。

一、数学与音乐的整合

雨果曾说:“音乐是思维着的声音。”2001年,英国梅克斯伯勒的温德希尔小学进行了一项有趣的实验,让六年级学生在莫扎特的音乐背景中学习数学,一年后对比发现,这些学生的数学成绩提高了10%。可见音乐能提高工作、学习的效率。

(一)消除紧张情绪,调和课堂氛围

《年、月、日》一开课,美丽的花朵的绽放搭配《时间都去哪儿了》的音乐,还有珍惜时间的美文,它像一股春风,更像一双温暖的手,轻轻抚摸孩子的心灵,让他们找到依靠,找到安全。孩子无拘无束的天真终于显露出来,笑脸有啦,轻松的氛围接踵而来,而教师也变得轻松了许多。把音乐引进数学课堂缓解了师生的压力,进而把师生带入一种愉快的氛围里,让师生在欢快的氛围中以积极的态度投入到数学课堂学习中。

(二)烘托主题,渲染意境

数学是一种文化。文化不仅能影响人,还能感染人。当美丽的花朵在瞬间绽放的时候,当悠扬的乐曲缓缓而来的时候,当珍惜时间的美文娓娓道来的时候,数学知识中蕴含着的丰富情感温暖着在场的每一个人。在这里,音乐美化了课堂,音乐美化了数学!这样就为本节课“珍惜时间”的主题定了基调,让数学课饱含人文情怀——“美好的时光总是让人感到时间过得很快”。

二、数学与语文的整合

数学和语文是小学阶段非常重要的学科,二者相辅相成,如果能将二者有效整合,必定会达到事半功倍的效果。

(一)利用语文课本素材提升数学教学的趣味性

数学知识比较抽象,对学生的逻辑思维要求比较高,如果只是单纯地讲解课本内容,学生很容易感到枯燥乏味导致失去兴趣。在实际教学中,教师可以选取语文教材中内容相似的知识点进行补充。“24节气歌”是学生二年级语文知识。它是中国农历中表示季节变迁的24个特定节令,是指导农事生产的补充历法;而《年、月、日》教学的是一种国际通用的新历法,在我国则“新历”和“旧历”同时使用。通过这样的对比教学让学生正确认识两种历法,学会看年历,知道两种历法中的重大节日,这样学到的知识更清晰、牢固。此外,在数学课上利用儿歌来记忆“年、月、日”中的大小月:“一、三、五、七、八、十、腊,31天永不差。四、六、九、十一30天。”朗朗上口的儿歌加深了学生的记忆,降低学习的难度,使数学课堂变得富有趣味,提高了学生学习数学的兴趣,同时帮助学生透过现象看本质,透过表象抓实质,拓展了学生的思维空间。

(二)利用语文思维增强学生数学的审题能力

审题能力是学生能否正确解题的基础,也是关键。有时往往一个不起眼的词语决定了一道题的正误。此外,也有很多相似的词语和概念在不同的题目中的意义也大不相同,且其蕴含的信息量很大,如果学生不仔细阅读,就会影响问题的判断和解决。

如:某商场从某月28号开始,开展为期5天的优惠活动,什么时候结束?

解题思路:

“某月”是本题的关键,大月还是小月或是二月?月份不同,结束的时间也不同。

又如,数学题中常见的“增加了”和“增加到”,“方程的解”和“解方程”等,看似相同,实际意义完全不同。所以在数学审题时可以利用语文上的“拆字释义”的方法,帮助学生理解关键词的含义,增强学生的审题能力。

三、数学与科学的整合

学生学习数学,不仅仅是获取信息、接受知识,更重要的是能運用一定的科学方法去自行探究科学,探索自然界的规律,并让他们在经历科学研究的过程中,更好地掌握获取知识的方法和能力,进而解决生产生活中的一些具体问题,培养学生的科学素养。

(一)整合科学课程内容,培养学生崇尚科学的态度

数学学科的内容不仅包括大量的科学知识,还包括科学研究的过程和方法。这些内容不仅可开阔学生的眼界,还能让学生受到科学方法和科学思维的训练。endprint

例如,教师在课堂教学中可以设计一些习题穿插进行科技教育:

①1964年10月16日我国第一颗原子弹爆炸成功;

②1980年5月18日,我国第一枚运载火箭发射成功;

③2003年10月15日“神舟五号”发射成功,杨利伟成为中国太空第一人;

④2013年4月26日,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功发射高分辨率对地观测系统的首发星“高分一号”卫星。

这样教学,充分抓住了科技教学的契机,潜移默化地进行合理的科技知识的引导。

(二)创造条件,激发学生经历科学探索的兴趣

华罗庚说过:“科学的灵感,决不是坐等可以等来的。如果说,科学上的发现有什么偶然的机遇的话,那么这种‘偶然的机遇只能给那些学有素养的人,给那些善于独立思考的人,给那些具有锲而不舍的精神的人,而不会给懒汉。”所以说探究意识的培养是打开数学知识的金钥匙。

例如,“假如让你制订历法,你想把1年分为几个月?为什么?”这种开放的问题一抛出,学生顿时议论纷纷,学生随口而出:“我把1年分为2个月。”“1年分为4个月,春夏秋冬。”“1年分为13个月。”……这时,不一样的声音出现了:“年历是为了让我们知道什么时候应该做什么。”“对啊!农民伯伯根据年历进行劳动。”“我还知道1个月的天数是根据月亮的阴晴圆缺来确定的。”……学生在互相争辩中明白了任何的假设都需要进行科学的论证。这样引导学生有目的地探索,让学生在探索中慢慢地形成一种意识,胜过记住某些定理,有了这种意识学生会自己走进科学研究领域。

(三)鼓励学生大胆猜想,培养学生的科学探究精神

猜想是点燃创造思维的火花,科学上许多“发现”都是凭借直觉作出猜想,而后去加以证明或验证。“歌德巴赫猜想”就是一个很好的例证。在数学研究领域,“先猜测后证明”几乎是一条规律。例如,学习《年、月、日》时教师提出问题:“为什么会有平年和闰年之分?”面对这个问题,学生很难理解,教学时教师可以将地球的公转和自转的相关知识融入课堂。地球公转周期为365天又5小时48分46秒,大约是365天又6小时。我们把每年看成是365天的话,这样每年都会多出来大约6时,4年就多了24小时。到第四年多出来的24小时也就是一天了,所以这一年就要多算一天,即366天,第四年也就是闰年。通过这些科普知识的介绍,学生很容易就理解了平年和闰年的来由,也明白了为什么闰年的年份都能被4整除。

这样,教师采取先让学生自己搜集资料、分析、计算,再提出自己的猜想,然后证明自己的猜想,这样既磨练了学生的意志品质,又培养了学生解决问题的能力,从而提高了学生的科学素养。

四、数学与历史的整合

数学是一门积累性的科学,它是经过上千年的演化发展兴盛起来的,同时,它也反映了每个时代的特征。新课标明确提出学生要“感受在人类历史文明进程中数学的力量,体会数学家们在探究新知的过程中严谨的科学态度和大无畏的探索精神,激发学生对学习数学的兴趣,提高学生对数学的理解感悟能力”。

(一)数学史能激发学生学习数学的兴趣

数学史内容要和数学教学相结合,在教学数学知识的过程中,向学生展示我国深厚的数学文化和发展历史。例如:我国是世界上第一个综合了公历历法和农历历法的国家,24节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是古代劳动人民长期经验的积累和智慧的结晶。在数学的课堂上补充这样的爱国主义教学素材,可以增强学生的民族自豪感,开阔学生的视野,让学生感受到这些看似乏味的知识背后却有如此一番精彩的故事,这样,本节课的学习便不再是一件枯燥的事情。通过讲授这些数学发展史,学生产生了强烈的好奇心,进而提高了学习兴趣。

(二)数学史能加深学生对数学知识的理解

由于受数学教材的限制,传授的数学知识虽然有一定的系统性,但学生对知识的来龙去脉还不能有个清晰的理解。例如,大小月的规定,学生往往会感到迷惑,不知为何要如此规定,为什么不规定“1、2、3、4、5、6、7月为大月,8、9、10、11月为小月,12月为特殊月”,这样不更好记忆吗?可是数学的发展历史很长,其中还会受到一些人为的影响,而现今学生学习到的数学知识是间接学习所得,以前数学家所经历的困难正是学生现在经历的障碍,正因为这些知识产生的过程与学生间接学习的过程十分相似,需要教师补充“大小月的来历”的数学典故,帮助学生梳理、理解所学的数学知识。通过数学史对头脑中所学习的知识的梳理,学生可以更好地在脑海中建立各知识点间、各学科间以及学习与生活间的联系,为更加深刻地理解数学知识做好铺垫。

五、数学与信息技术的整合

数学是一门抽象性、逻辑性很强的学科。而小学生的思维正处于由具体形象思维为主向抽象逻辑思维为主的过渡阶段。教师要在知识的抽象性和思维的形象性之间架起一座桥梁,而信息技术正是这样的一座桥梁。《年、月、日》这节课如果没有信息技术的参与是很难实现以上各个学科的整合的。

(一)利用信息技术丰富数学教学资源,提高学生的学习兴趣

数学学科由于自身存在着抽象性、推理性强的特点,往往需要生动、直观的形象加以诠释,而计算机的动态化、直观化的特点进正好弥补了这些,随着优美的音乐、抑扬顿挫的声音,化静为动,动静结合,直观形象地展示三球运转以及年、月、日形成和变化的过程,尽管教学秩序看上去不太安静、整齐,可是学生的学习神情都很专注,课堂气氛也富有生机,学生的眼界开阔了,思维发展了。

(二)利用信息技术改变教与学的方式,提高数学课堂效率

多媒体形象生动、丰富多彩的教学资源,充分激发了学生的思维;多媒体演示知识形成的过程,变抽象为具体,化难为易,激活了学生的思维;多媒体帮助学生充分感知体验,促进学生对知识的理解,发展了学生的数学思维,使学生在较短的时间内记忆得到强化,有效地促进个体主动参与学习。同时,现代信息技术作为学生学习数学和解决问题的工具,改变教与学的方式,是学生利用信息技術去发现探索,不是教师用信息技术来讲授。将信息技术作为数学课堂上的反馈工具,节省了学生的时间和精力,让学生能够把时间和精力转移到学习更加重要的内容上来,使学习变得更有趣、更容易、更广阔、更加丰富多彩,进一步提高数学课堂的效率。

总之,数学学科并不是孤立存在的,教师要大胆地跳出数学教数学,根据教材特点巧妙设计,与其他学科有机整合,那么数学课堂就会变得开放、有趣和充满活力。

(责编 林 剑)endprint