基于地方文脉的环巢湖旅游资源开发路径研究

2017-12-19朱学同雷若欣

朱学同,雷若欣,刘 锐

(巢湖学院 旅游管理学院,安徽 巢湖 238000)

基于地方文脉的环巢湖旅游资源开发路径研究

朱学同,雷若欣,刘 锐

(巢湖学院 旅游管理学院,安徽 巢湖 238000)

“有巢氏文化”、“焦姥文化”和“淮军文化”是环巢湖区域的核心文脉资源,极具旅游开发潜力。但在开发过程中存在文脉挖掘不深、旅游形象不明、龙头项目欠缺、市场培育不足等诸多问题。优化旅游资源组合、健全旅游产品体系、统一旅游形象定位、加强旅游市场营销等路径有利于环巢湖区域旅游资源开发。

环巢湖区域;地方文脉;开发路径

近年来,随着人们生活水平和受教育程度的提高,旅游方式已经从传统“走马观花”式的观光旅游向以文化为主题导向的“文化深度游”、“文化休闲游”转变。文化是旅游的灵魂,是旅游活动最富内涵,最具魅力的部分。增进文化和旅游的紧密联合,不仅可以满足旅游者的消费需求,而且可以加速地方文化产业发展,推动旅游产业转型升级。但是,在全球化的趋势下,愈来愈多的城市或地区采取相似的旅游发展策略,比如引进不伦不类的洋建筑,照搬格格不入的洋景点,重建毫无依据的仿古建筑,因而产生了所谓“系列复制”的危机,亦即许多文化景点因彼此模仿而丧失了其独特性和吸引力,进而危及文化旅游的可持续发展。

一、文脉的概念及其相关研究

在国内,陈传康较早提出“文脉”的概念,认为在旅游规划中既要顺应文脉、与之协调,也要突破文脉、形成出奇制胜的特点[1]。随后,他进一步指出“文脉是旅游点所在地域的地理背景,包括自然环境特征和人文地理特征,是一种综合性的、地域性的自然地理基础、历史文化传统和社会心理淀积的四维时空组合”[2]。陈传康对文脉的界定认为地域的自然地理特征与社会人文特征是相互作用与影响并以整体系统的形式存在,是对区域地方性的高度概括,具有重要的理论价值。在此基础上,范业正[3]、赵飞羽[4]等学者将旅游地的自然地理脉络称之为地脉,而将社会人文脉络称之为文脉。

文脉的概念被引入旅游领域以来,被广泛运用于地方旅游业的发展中。一方面,在城市旅游形象设计与塑造中,地方文脉一直被视为核心要素之一,影响城市旅游形象定位的鲜明性和独特性。李蕾蕾认为城市旅游形象定位的主题口号应来源于地方文脉,“唯有充分挖掘和分析城市的文脉,才能体现城市的独特个性”[5]。银元、李晓琴[6]以四川成都市为例、郑国[7]以河北白沟镇为例、曹鑫[8]以广西钦州市为例、崔建勋[9]以河南省为例、刘丽英[10]以山东烟台市为例,详细分析了地方文脉在构建城市形象中的重要作用。另一方面,在旅游资源开发与规划中,文脉往往是一个地方的灵魂与命脉所在,提供了丰富多彩的实体文化景观,积淀了底蕴深厚的历史文化。赵荣、郑国认为“区域景观文脉是区域文化内涵的集中体现,是区域文化的核心和区域旅游发展的灵魂”[11]。张宏瑞认为“文脉是当地文化旅游资源最深层的内涵和最本质的特征,在区域旅游开发中起着举足轻重的作用”[12]。王铮、李山认为旅游区形成内在的文化脉络可以提升旅游产品的品位,并能在激励的竞争中脱颖而出[13]。把多勋等学者认为“文脉是区域旅游产业保持可持续发展的重要质量因子,是区域文化的精髓,旅游地的灵魂”[14]。

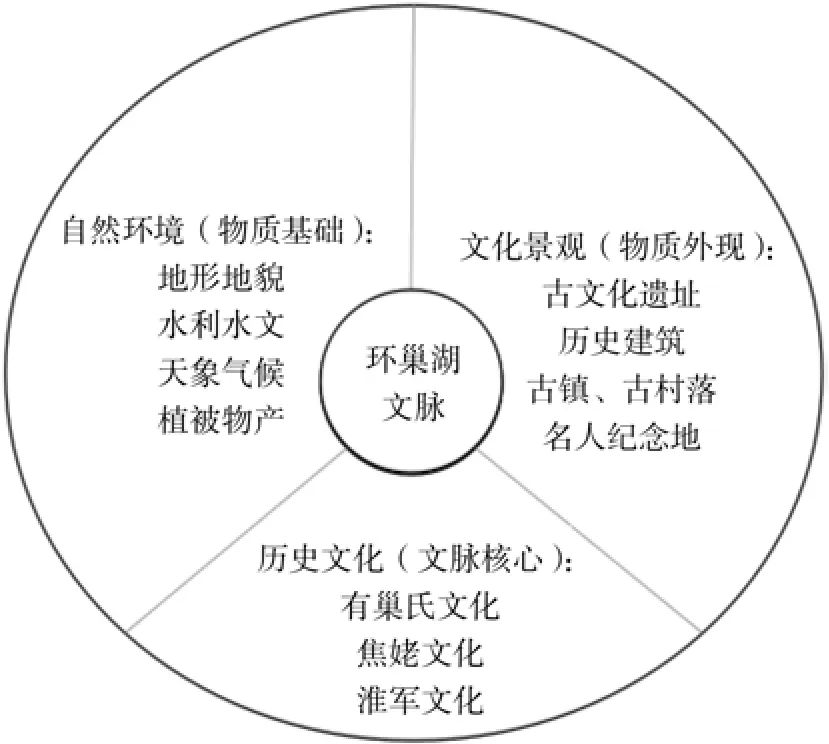

地方文脉是一项极具有开发潜力的文化资源,也是地方发展无可取代的旅游资源,同时也是当地人们生活共同记忆、历史文化传承的载体。本研究依据各学者对地方文脉内涵及构成要素的解构,认为地方文脉应该包涵自然环境、文化景观、历史文化三个层面。自然环境是指该地区特殊的地理景致,包括地形地貌、水利水文、天象气候以及植被物产等因素,是地方文脉形成的重要物质基础。文化景观涵盖具有当地文化意义的传统聚落、文化遗址、历史建筑等,多以静态资源为主,是地方文脉的外在物质外现。历史文化浓缩了当地独立的文化个性、持久的文化传统,以及当地特有的文化艺术、民俗风情、宗教活动和传统节庆等资源,是地方文脉的核心组成部分。

二、环巢湖区域文脉构成要素分析

环巢湖区域的地理范围,目前学术界有广义和狭义的划分方法。广义上环巢湖区域按照自然水系界定,“应该泛指整个巢湖流域,涵盖今天合肥市全部,马鞍山市的和县、含山县,芜湖市的无为县,及六安市的一部分(老市区及舒城县)”[15]。狭义上的环巢湖区域按照旅游带角度界定,“西至合铜黄高速公路,南以距巢湖丰水期岸线2 km为界,东以巢湖市区为界,北沿湖滨大道2 km以内的区域,总面积约l 800 km”[16]。本研究论及的环巢湖区域包括合肥市全部以及与巢湖密切相关的无为县、含山县、和县。根据上述笔者对文脉构成要素的分析,环巢湖区域文脉构成要素包括自然环境(文脉的物质基础)、文化景观(文脉的物质外现)、历史文化(文脉的核心内容)三个层面(图1)。

图1 环巢湖区域文脉构成要素

(一)自然环境分析

1.地形地貌

环巢湖区域地处江淮丘陵地带,地形地貌复杂多样,包含湖泊、湿地、圩区、岗地、低山五种基本类型。该区域地貌总体趋势呈现“东高西低态势,巢湖湖泊东西两端向北翘起,中间低洼平坦向南凸出,成凹字形,状如鸟巢”[17]。

2.水利水文

环巢湖区域水系发达,自古号称“三百六十汊”。巢湖位于长江水系下游,是中国五大淡水湖之一,“沿湖共有河流35条,其中较大的河流有杭埠河、白石天河、派河、南淝河、烔炀河、柘皋河、兆河等,入湖河流呈向心状分布,从南、西、北三面汇入湖内,然后在巢湖市城关出湖,经裕溪河东南流至裕溪口注入长江”[18]。

3.天象气候

环巢湖区域属北亚热带季风性湿润气候,“整个流域年平均气温在15℃~16℃之间,活动积温在4 500℃以上,有200天以上的无霜期,季节分明,年气温较差在25℃以上,年降水量1 000毫米等值线通过区境”[19]。该区域气候总的特点是,“四季分明,气候温和,夏雨集中,梅雨显著,热量条件丰富,无霜期长”[20]。

4.植被物产

环巢湖区域处于温带与亚热带,地面形态复杂,自然环境多样,极宜多种动植物生存与生长。本区域是我国江淮地区植物荟萃之地,植物种类达1 000余种,其中不乏珍贵名木,比如银杏、水杉、杜仲、鹅掌楸等。还有多种野生动物,比如扇尾沙雉、凤头麦鸡、苍鹭、大白鹭、大沙雉等;巢湖水产品丰富,尤以银鱼、白米虾和大闸蟹较为出名。

(二)文化景观分析

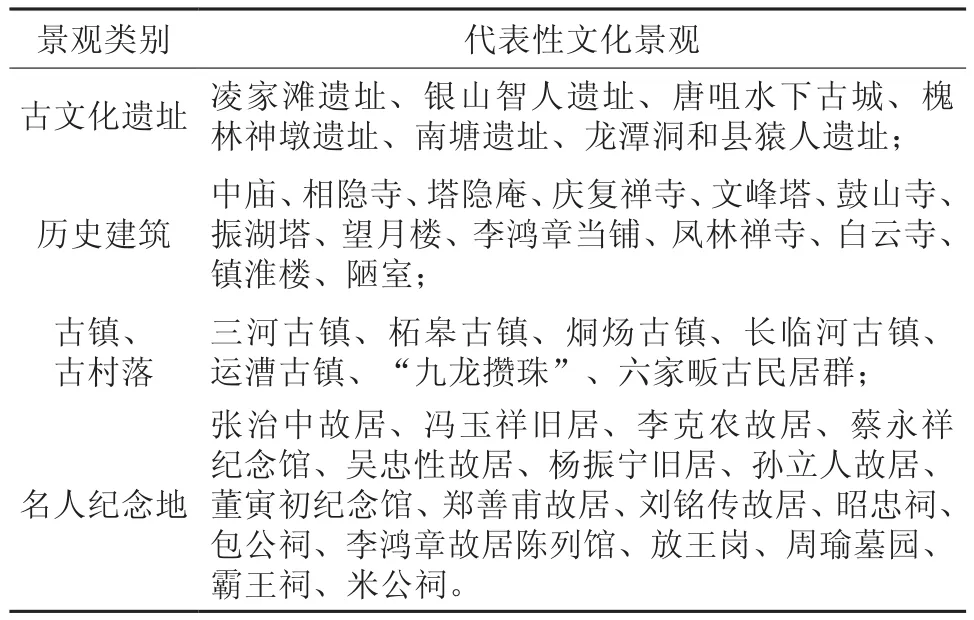

环巢湖区域历史悠久,人杰地灵,文化景观极为丰富,名胜古迹星罗棋布。其大体可分为揭示人类古代历史面目的古文化遗址,折射历代人文精神的历史古建筑,展示当地人们生存生活环境的古镇、古村落,缅怀、凭吊著名人物的纪念地(表1)。

(三)历史文化分析

环巢湖区域曾是人类祖先的繁衍生息之地,从“和县猿人”、“银山智人”和凌家滩遗址的考古发现中可以充分说明,该区域是中华民族发祥地之一。这里汇集古战场文化、宗教文化、历史名人文化、红色文化、传统饮食文化、工艺美术文化,神话传说文化和民俗文化,精彩纷呈,绚烂多姿。其中,有巢氏文化、焦姥文化,淮军文化是环巢湖区域最具特色的三大品牌文化。

表1 环巢湖区域主要文化景观†

1.有巢氏文化

巢湖流域是远古人类有巢氏发祥地,有巢氏史传为人类原始巢居的发明者,巢居文明的开拓者,亦为中华民族五大始祖之一。有巢氏文化文化涵盖了始祖有巢氏、皇祖有巢氏和仁祖巢父,被称为“巢湖三祖”。从现有文献古籍的记载来看,有巢氏是一个有着鲜明文化个性和独特丰功伟绩的原始部落首领。吕思勉著《先秦史》云:“吾国开化之迹,可征者始于巢、燧、羲、农”,其中“巢”即有巢氏。《庄子·盗跖》篇曰:“且吾闻之,古者禽兽多而人民少,于是民皆巢居以避之。昼拾橡栗,暮栖木上,故命之曰‘有巢氏之民’。”[21]又,《韩非子·五蠹》篇载:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。有圣人作,构木为巢以避群害,而民悦之,使王天下,号曰‘有巢氏’。”[22]“构木为巢”和“暮栖木上”是有巢氏的主要的功德,反映了我国原始时代由穴居进入巢居的文明历程。因而,有巢氏文化不仅在中华民族和人类文明发展史中有着无可取代的重要地位,而且在世界范围内形成了高度的影响力。在北京“中华百帝宫”,有巢氏作为“中华第一人文圣祖”,被列为百帝之首;在“安徽名人馆”,有巢氏作为文明曙光中的祖先,其塑像坐镇于第一展厅。

随着巢湖流域和县猿人遗址、银山智人遗址和凌家滩遗址相继发现,结合古籍记载研究,安徽巢湖流域是有巢氏的起源地已得到学界和社会的普遍认同。康熙《巢县志·沿革志》开卷则记有巢氏,并特加按语:“有巢氏作构木为巢,教民居之,以避爪牙角毒之害。”[23]雍正《巢县志·沿革志》更明确指出:“巢之名,或曰由有巢氏,或曰由巢父,以巢为居,因以得名。”目前,环巢湖区域留下了诸多古代人们缅怀、瞻仰、祭祀、纪念巢父的名胜古迹和遗存,如:洗耳池、牵牛巷、卧牛山、巢山、箕山、二贤祠等。

为了进一步挖掘、传承和发扬有巢氏文化,“巢文化研究会”发起成立了“巢湖有巢氏文化研究中心”,并且自2012年起已经连续举办了五届有巢氏文化学术研讨会和有巢氏文化节。《有巢氏传说》分别于2011年、2012年被列入巢湖市级非物质文化遗产名录和合肥市级非物质文化遗产名录。“巢湖三祖”点燃了巢湖流域文明的曙光,留下了灿烂的人类文化,也为环巢湖地区铭刻下了以“巢”为标识的文化特征,“有巢氏文化”已凝铸成为环巢湖区域最为显著、最具特色的文脉之一。

2.焦姥文化

在巢湖流域,流传着一个动人的神话传说——“陷巢州,长庐州”,主人公焦姥和其女儿在巢州城陷落之时,不顾个人生死,拼命呼救乡邻,而自己却被洪水淹没,化身姥山,女儿焦姑化作姑山,焦姥跑丢的一双鞋化作鞋山,其舍己救人的精神感动了一代又一代居住在巢湖流域的人们。清康熙《合肥县志》记载:“焦湖(今巢湖),谓因焦姥得名”,其名称由来在民间广为流传是为了纪念焦姥,并被载入地方史志。“陷巢州,长庐州”的神话传说由于历史久远,在民间不断被演化,目前存留的版本多达四十余个,各个文本所涉及的年代、地点、人物、神灵和灾害性质各有差异。流传较广的文本有西晋史学家陈寿《三国志·吴书》中所辑的民间传说、东晋文学家干宝的神话志怪小说《搜神记》中的记载和北宋小说家刘斧《青琐高议》中所辑的文本。

据学者考证,“陷巢州、长庐州”的神话传说确有其现实原型,康熙《巢湖志》载:“湖陷于吴赤乌二年七月二十三日戌时”。如今,在巢湖北岸唐咀的湖滩地上陆续发现大量陶器、玉器、铜器和银器等文物,经考古学家考证,此处确是沉入湖底的秦汉时期城市遗址。

焦姥形象虽见于神话故事与民间传说,但其显示的内在精神蕴涵着千百年来巢湖流域人们的思想意识、价值观念、人格品质和情感心态,承载着丰富的人文精神价值。学者张安东将其精神内涵概括为“舍己为人的牺牲精神、视死如归的英雄品质、勇于奋斗的拼搏精神、胸有大爱的友善情怀”[24]。“焦姥文化”在环巢湖区域有着重要的文化认同功能,并不断增强族群凝聚力,成为环巢湖区域又一显著、典型的文脉之一。

3.淮军文化

环巢湖地区是晚清淮军的发源地,是“淮军文化”的摇篮。李鸿章在此招募、编练淮军,数以百计的军事将领从这里走向疆场,成为近代中国国防军的主力,布防区域覆盖了整个中国的海疆。淮军是一支从内地走向沿海、从安徽走向全国、从传统走向近代的晚清军事史上一支重要的武装力量,代表了洋务运动时期中国军队的近代化水平。

淮军文化是以淮军将领为载体的,张树声、刘秉璋、刘铭传、周盛波、周盛传、唐定奎、潘鼎新、吴毓兰、吴毓芬、吴长庆、丁汝昌、卫汝贵、聂士成、程学启等一大批淮军将领主要活动区域都集中在环巢湖沿岸,如柘皋河、南淝河、烔炀河、杭埠河等河口,肥西大潜山、周家山、紫蓬山等山地区域。这些将领在反抗帝国主义侵略的战争中表现出英勇无畏、视死如归的牺牲精神,尤其是在抗法战争、甲午战争和抗击八国联军的战役中,淮军将士为维护国家主权与领土完整浴血奋战、英勇杀敌、殒身不恤,作出巨大牺牲。除了军事、政治方面,淮军还开创了一大批军事工业和民用工业,如江南制造局、开平矿务局、天津机器局、轮船招商局等,在客观上促进了资本主义工业在近代中国的发展。学者杨松水将“淮军文化”的精神内涵概括为“忠勇报国的爱国主义精神、推己及人的仁爱情怀、敢为天下先的创新精神”[25]。

环巢湖区域保留了诸多有关淮军文化的遗存,包括淮军将领们的旧居、镇守地的建筑物,捐资兴办的书院、学校、庙宇、祠堂等建筑,以及后人缅怀、纪念淮军的建筑物。这些文化遗存主要分布在环巢湖周围四个区域,一是合肥市区,包括李鸿章故居、段家祠堂、李鸿章享堂、龚家祠堂以及磨店李鸿章少年时代的遗存等;二是肥西“三山”周围及三河、丰乐等地的圩堡建筑群,包括张老圩、刘老圩、周老圩、董大圩、王大圩,袁店的唐坊圩子等;三是以巢湖市为中心,包括淮军昭忠祠、文峰塔、李公祠,中庙、李鸿章当铺等;四是庐江县境内,包括武壮公祠、吴公祠、吴长庆故居、吴长庆墓、丁氏宗祠、刘秉璋故居、刘秉璋墓、吴赞诚墓等。

在晚清时期,淮军将士忍辱负重,英勇抵抗外侵之敌,血染疆场,是我们中华民族的英雄,值得我们崇拜和纪念。淮军文化是环巢湖区域又一文脉的典型代表。

三、环巢湖区域文脉资源旅游开发现状

现如今,环巢湖区域旅游开发建设如火如荼,旅游项目投资力度不断加大,已形成了良好的开发态势。随着环巢湖旅游大道、万达文化旅游城、滨湖湿地森林公园、安徽名人馆、三瓜公社等项目的建设运营,环巢湖区域已经初步形成了文化旅游、养生旅游、湿地旅游、科普旅游、研学旅游、红色旅游、农业旅游等产品体系,旅游吸引力不断增强。随着环巢湖全国自行车公开赛、中国热气球挑战赛(半汤站)、中国青年帆船帆板精英赛、环巢湖国际马拉松赛、环巢湖国际骑游大会、世界铁人三项赛、环巢湖毅行大会等一系列体育赛事的成功举办,环巢湖区域已经逐渐塑造了高品质的旅游形象,旅游品牌影响力不断扩大。仅从合肥市来看,“2016年全年国内游客9 236.6万人次,比上年增长18.7%,国内旅游收入1 156.3亿元,比上年增长21.3%”。[26]尽管环巢湖区域旅游开发整体呈现出良好的发展态势,但是仍然存在一定的问题,主要表现在以下几个方面:

(一)文脉挖掘不深,产品体系有待优化

有巢氏文化、焦姥文化、淮军文化是环巢湖区域典型、独特的地方文脉,具有高度的文化认同和族群凝聚性。但是长期以来未受到足够的重视,资金投入过少,开发深度不足,文化氛围营造不够,以致体现该区域旅游资源内涵的历史文化信息被埋没,旅游形象定位含糊不清,旅游景点特色未曾展现,地方文脉隐晦不明。同时,环巢湖区域各个县市文脉资源开发利用缺乏统一规划、整体统筹思想,存在同质竞争现象,比如名人资源、古镇资源、湿地资源、温泉资源等。总体而言,本区域现有旅游资源开发档次偏低,处于浅层次开发阶段,游客的体验性和产品的文化性没有得到充分体现,从而使游客的逗留时间较短,品牌影响范围有限。

(二)旅游形象不明,整体设计有待统一

旅游形象是旅游者购买决策的重要影响因素之一,也是旅游目的地提升竞争力的关键要素之一,因此塑造鲜明、统一、独特的旅游形象是旅游目的地吸引旅游者、发展旅游业的重中之重。环巢湖区域整体旅游开发目前还处于初期阶段,旅游资源丰富,但旅游形象不鲜明。合肥市旅游形象定位为“览百里巢湖,游千年合肥”,巢湖市旅游形象定位为“有巢故里,湖天胜境”,庐江县旅游形象定位为“周瑜故里,温泉之乡”等等,各个县市单个的旅游形象定位是片面的、单薄的,并且容易造成区域内的雷同和竞争。旅游形象的树立在空间上应该是统一的,在时间上应该是延续的,要突出整个区域的特色,反映整个区域的总体特征。

(三)龙头项目欠缺,带动能力有待加强

环巢湖区域旅游资源丰富,且具有一定的地方特色,但缺乏世界性旅游资源,其旅游产品在国内外的影响力有限,很难带动区域旅游业的整体发展。缺乏旅游龙头项目、缺少驰名中外的旅游品牌是制约环巢湖区域旅游业进一步发展的瓶颈,是该区域旅游市场吸引力不高的直接原因。同时,环巢湖区域的旅游形象受到周边区域较高品质旅游资源的形象屏蔽,比如世界遗产黄山、西递-宏村,四大佛教圣地之一的九华山,中国规模最大的第四代主题乐园芜湖方特欢乐世界,华东最后一片原始森林天堂寨等等,致使该区域长期处于“品牌阴影”之下,旅游形象不鲜明,旅游知名度不高。

(四)市场培育不足,旅游营销有待突破

目前,环巢湖客源范围比较狭窄,游客结构不合理,存在较为典型的“三多三少”现象,即国内游客多、入境游客少,普通游客多、高端游客少,省内游客多、省外游客少。同时,在环巢湖区域内,旅游资源开发和市场营销缺乏有效的整合与联动,行政区域之间旅游线路没有很好的整合,未能形成完整的有较高吸引力的旅游产品线。在环巢湖区域外,缺乏与周边地区合作,从一定程度上影响了环巢湖区域旅游市场的拓展。因此必须对区域内的旅游资源进行有效整合,优势互补,打造精品旅游线路,统一市场推广和宣传促销,以提高环巢湖区域旅游的知名度和吸引力。

四、文脉视角下环巢湖旅游资源开发路径

环巢湖区域丰富多样、各具特色的文脉资源在旅游开发过程中依然存在着文脉挖掘不深、旅游形象不明、龙头项目欠缺、市场培育不足等上述问题。主要原因是由于缺乏统筹规划的思想,致使整体品牌形象模糊、营销混乱,因此必须实行区域联合,资源重组,优化配置,使本区域旅游产品体系更加健全、旅游形象定位更加突出、旅游品牌影响更加深远。

(一)围绕文脉,优化旅游资源组合

环巢湖地区旅游资源空间分布相对均衡,沿环巢湖呈心形带状分布,东西南北各具特色,资源互补。环巢湖区域的典型文脉资源具有整体性的特征,遍及环巢湖区域的各个县市,比如淮军文化在合肥市区、巢湖市、庐江县、肥东县、肥西县都保留了大量的文化遗存,因此,该区域的旅游资源开发只有进行整体开发才能充分展现地域特色,并保持文化的长久传承。环巢湖区域旅游资源整合开发,要围绕地方文脉,坚持全域旅游发展理念,打破行政区域分割,使整个区域形成一个完整的“大旅游区”。

(二)立足文脉,健全旅游产品体系

环巢湖区域的旅游产品体系应紧紧围绕地域文脉这一核心要素,依托山青水秀、风光旖旎的自然环境,利用棋布星陈、特色各异的文化景观,挖掘源远流长、底蕴深厚的历史文化,提升环巢湖区域旅游的档次和品味。通过环巢湖区域旅游资源整合,优势互补,可将该区域内的有巢氏文化、焦姥文化、淮军文化等有代表性的地域文化,结合湖泊、温泉、湿地、森林、山地等自然资源,古文化遗址、古镇古村落、名人故里、历史建筑等文化旅游资源,以及巢湖民歌、纸笺加工技艺、无为鱼灯、庐剧等非物质文化遗产加工成相应的旅游产品,并建立主题突出、特色鲜明的旅游产品体系。旅游产品体系包含的内容的和参与要素要尽可能的丰富、多样,满足不同类型旅游者的需求,以提高旅游产品的吸引力和价值。

(三)把握文脉,统一旅游形象定位

旅游形象是旅游目的地的特质、资本和品牌,同时也是吸引旅游者最关键的因素之一[27]。旅游形象的设计要反映本区域的自然环境、旅游资源和历史文化背景,体现出本区域的个性特征和风格。旅游形象的塑造很难做到面面俱到,因而必须突出主题,突出该区域的独特性。地方文脉是旅游的核心要素,是构成旅游地持续吸引力的重要源泉。因此,深入分析环巢湖区域的文脉内涵是旅游形象定位的前提和依据,是树立鲜明独特旅游形象的重要保证。

(四)依托文脉,加强旅游市场营销

环巢湖区域可以依托地方文脉的影响力,借助有巢氏文化、焦姥文化、淮军文化,以及包公、周瑜、“巢湖三将军”等名人资源,多角度、全方位进行市场营销建设,塑造集群品牌形象。良好的集群品牌形象可以使环巢湖区域各县市成员共享品牌影响力、共享区域产业集群的金融、物流、营销渠道服务,优化旅游产业结构[28]。一是要充分利用大众媒体,如网络、电视、报纸、杂志等,强调环巢湖旅游形象;二是要积极利用新型媒体,如手机、微博、微信、QQ等,及时宣传环巢湖旅游形象;三是可以根据环巢湖流传的神话传说、历史故事、名人典故拍摄影视剧、动漫片等作品生动形象地推广塑造旅游品牌;四是策划一些富有特色和针对性的节庆活动,作为环巢湖旅游宣传的载体,吸引媒介和公众注意力,激活环巢湖旅游产业发展,例如“巢湖中庙旅游文化节”“环巢湖旅游美食文化节”“庐江开湖节”“巢湖牡丹观赏节”等。

环巢湖区域旅游资源丰富多样,历史文化厚重悠久,有巢氏文化、焦姥文化、淮军文化是该区域核心文脉所在,其价值的根源在于其独特性、地域性、多元性之特色。依托山青水秀、风光旖旎的自然环境,利用棋布星陈、特色各异的文化景观,挖掘源远流长、底蕴深厚的历史文化,建构出高品质、个性化的旅游环境是环巢湖区域实现旅游可持续发展的重要方向。

[1]陈传康,王新军.海南岛旅游开发与投资走向[J].地理学与国土研究,1995,11(1):29-36.

[2]陈传康,李蕾蕾. 风景旅游区和景点的旅游形象策划(CI)[A].区域旅游开发与旅游业发展[C]. 1996:25-32.

[3]范业正.区域旅游规划与产品开发研究[D].北京:中国科学院地理研究所, 1998.

[4]赵飞羽,范 斌,方曦来,等.地脉、文脉及旅游开发主题[J].云南师范大学学报,2002,34(6):83-87.

[5]李蕾蕾.城市旅游形象设计探讨[J].旅游学刊,1998,13(1):47-49.

[6]银 元,李晓琴.基于城市文脉现实载体的城市旅游形象定位——以成都为例[J]. 现代城市研究,2009,16(12):91-95.

[7]郑国.基于地方文脉的城市形象定位研究——以河北白沟为例[J].城市发展研究, 2010,17(11):77-81.

[8]曹 鑫.基于地方文脉与地域文化的中小城市形象定位——以广西钦州市为例[J]. 江苏城市规划,2013,18(1):28-31.

[9]崔建勋.基于文脉视野的区域旅游形象研究——以河南省旅游形象为例[J]. 北京第二外国语学院学报,2013,35(5):51-56.[10]刘丽英.基于城市文脉的烟台城市形象定位研究[J]. 上海城市管理,2014,(5):71-74.

[11]赵 荣,郑 国. 论区域旅游规划中的景观文脉整合[J]. 人文地理,2002,17(4):89-91.

[12]张宏瑞.文脉在文化资源旅游开发中的主导作用[J]. 资源开发与市场,2004,20(2):156-158.

[13]王 铮,李 山.论旅游区的文脉[J]. 地域研究与开发,2004,23(6): 65-68.

[14]把多勋,彭睿娟,程 容.文脉视角下的区域旅游产业可持续发展研究[J]. 兰州大学学报(社会科学版),2007,35(1):119-125.

[15]翁 飞.环巢湖文化摭谈[J]. 学术界,2008,23(3):156-162.

[16]齐先文,查良松.环巢湖旅游区旅游业联合开发战略研究[J].巢湖学院学报,2006,8(3):75-79.

[17]刘 洁,马友华,石润圭,等. 巢湖流域农业面源污染现状分析及防治对策思考[J]. 农业环境与发展,2008,25(6):13-16.

[18]巢湖志编纂委员会. 巢湖志[M].合肥:黄山书社,1989: 18.

[19]吴 立,王心源,张广胜,等. 安徽巢湖湖泊沉积物孢粉—炭屑组合记录的全新世以来植被与气候演变[J]. 古地理学报, 2008,10(2):183-192.

[20]陈恩虎.明清时期巢湖流域农业发展研究[M].合肥:黄山书社, 2014: 17-18.

[21]陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:中华书局,2009: 827.

[22]张觉.韩非子全译[M].贵州:贵州人民出版社,1992: 1025.

[23](清)陆龙腾,于觉世,李恩绶纂辑.巢县志 巢湖志[M].合肥:黄山书社, 2007: 32.

[24]张安东. 巢湖焦姥文化与旅游开发构想[J]. 安徽广播电视大学学报,2017(1):37-41.

[25]杨松水.环巢湖淮军文化价值与淮军文化园建设路径思考[J].巢湖学院学报,2014,16(5):1-4.

[26]合肥市2016年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].http://tjj.hefei.gov.cn/8726/8730/201705/t20170504_2207302.html.

[27]李 根,段文军. 基于IPA的桂林旅游目的地形象游客感知分析[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版),2014, 8(3):1-5.

[28]杨佳利. 集群品牌对旅游产业结构升级优化的外部效应影响与对策研究[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版),2017, 11(1):90-94.

Research on the Chaohu Lake Rim Region Tourism Development Pathways Based on Regional Context

ZHU Xuetong, LEI Ruoxin, LIU Rui

(School of Tourism Management, Chaohu College, Chaohu 238000, Anhui, China)

It is considered that “Youchao ancient humans”, “Jiaomu culture” and “ Huai Army culture” are the core cultural resources in the Chaohu Lake rim region and have great potential for tourism development. However, there exist many problems during the development process such as superficial exploring regional context, unclear tourism image, lack of leading projects and insuf fi cient market formation. Optimizing tourism combination, establishing a sound tourism product system, integrating tourism image orientation and strengthening tourism marketing are conducive to the development of tourism resources in the Chaohu Lake rim region.

Chaohu Lake Rim Region; regional context; development pathways

F592;F205

A

1673-9272(2017)03-0079-06

10.14067/j.cnki.1673-9272.2017.03.014

2017-05-29

安徽省哲学社科规划青年基金项目“环境演变与江淮舟居族群文化空间变迁研究:从亲水到离水的演化与转型”(AHSKQ2016D67)安徽省人文社科重点项目“环湖旅游区乡村旅游发展与当地人居环境优化耦合机制研究——以巢湖、太湖为例”(SK2017A0485);环巢湖研究中心基地专项项目“环巢湖人文遗存和名胜景观保护修复与旅游开发研究”(XWY-201417)。

朱学同,讲师,硕士。

雷若欣,副教授,博士;E-mail:1766031720@qq.com。

朱学同,雷若欣,刘 锐.基于地方文脉的环巢湖旅游资源开发路径研究[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2017, 11(3): 79-84.

[本文编校:徐保风]