中部六省重要旅游资源赋存的空间格局分析

2017-12-19陈勤昌夏莉惠

陈勤昌,夏莉惠,蒋 莉,王 凯

(湖南师范大学 旅游学院,湖南 长沙 410081)

中部六省重要旅游资源赋存的空间格局分析

陈勤昌,夏莉惠,蒋 莉,王 凯

(湖南师范大学 旅游学院,湖南 长沙 410081)

旅游资源赋存空间分布格局直接影响到区域旅游业发展能力。择取中部六省12类重要旅游资源,先利用全局空间自相关法判定旅游资源分布的均衡程度;再运用ArcGIS核密度工具对旅游资源的空间格局进行可视化分析;最后采取资源优势度法量化资源赋存状况,以廓清中部六省旅游资源空间分布基本格局。结果表明:中部六省旅游资源分布均衡程度较低,分布态势呈显著“高—低”集聚特征;自然旅游资源为零星团簇状分布,呈现“南多北少”的空间格局,而人文旅游资源旅游资源呈“北密南稀”的片状分布;旅游资源整体优势度序次分别为安徽(87.38%)、江西(79.25%)、湖北(71.43%)、山西(70.08%)、湖南(45.58%)和河南(29.44%),资源禀赋状况存在着梯度差,旅游资源分布省际差异显著。

旅游资源;全局空间自相关;核密度分析;空间格局;中部六省

旅游资源是旅游活动开展的坚实物质基础和根本保障[1]。旅游资源空间格局作为资源要素在地域上的分布状态和联动关系[2],不仅涉及到旅游产业的布局,同样也关系到旅游消费市场的甄选,深刻影响着区域旅游生产力的发挥。中部六省作为地缘相近、文脉相连的完整地理单元,在我国旅游经济发展的宏观地域格局中起着承东启西的重要作用。据统计,中部地区单体旅游资源数量占据全国总数的30.67%,而2016年旅游总收入仅为全国总额的18.41%,可见区域内“资源诅咒”现象明显。因此,探究中部地区优质旅游资源赋存的分布格局特征,明晰旅游资源空间结构的内在肌理,有助于科学制定旅游产业发展规划、促使资源储量优势转化为经济价值,为中部六省旅游业整体发展和转型升级增能蓄势。

旅游资源空间格局的探讨是旅游地理学近年来重要的研究领域。国外方面,Cocklin与Priskin分别对新西兰和澳大利亚西部旅游资源的赋存状况进行技术性评估,明确了旅游资源的空间分布特征[3,4];Tri Rahayuningsih等立足于印度尼西亚重要旅游城市茂物(Bogor),凭借GIS技术对自然旅游资源进行量化分析,依据旅游资源对游客的吸引程度,提出优化资源空间布局的对策[5];Ralf buckey阐述了生态旅游资源空间分布与旅游可持续发展之间的相互关系[6];Jose V Ball则通过研究伦敦市区旅游景观的地理位置与空间结构,从而反映出旅游者偏好和行为特征[7];Bargeman分析了荷兰旅游者选择游览线路的决策行为,认为旅游资源分布状况是其假日旅游活动的重要影响因子[8]。国内学者对旅游资源空间分布的研究在以下几个方面较为深入:(1)对旅游资源进行调查与评价,采用聚类法描述其空间分布格局[9-11];(2)阐明区域旅游资源分布与旅游产业发展之间的联系,并从中找寻影响旅游资源格局动态演化过程的主客观因素[12,13];(3)通过分析旅游资源的空间分异性,提出差别化的开发方案与发展模式[14,15]。

上述研究为探讨区域旅游资源禀赋差异及其与旅游产业发展之间的关系提供了良好的基础,但大部分研究囿于局部地区,而且所采用的方法过于单一,难以精准辨明区域旅游资源分布的具体差异,限制了对区域旅游资源赋存格局的深层次性把握。鉴于此,本研究聚焦中部六省,根据旅游资源属性及成因特征,采取两分法[16]划分出自然旅游资源和人文旅游资源,着重采用定性与定量相结合的研究方法,对研究区域旅游资源分布状况及空间格局展开横向比较,以期为明确中部地区旅游资源的省际差异、优化区域旅游资源的空间配置和旅游产业发展的空间结构提供科学参考。

一、研究方法与数据来源

(一)研究方法

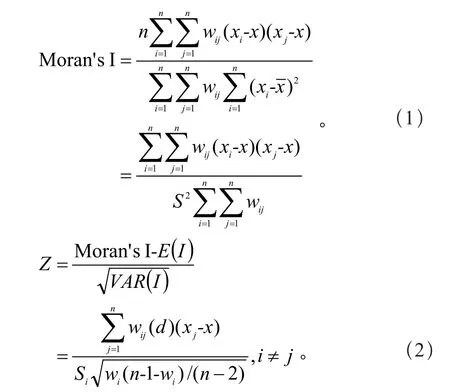

1.全局空间自相关分析

多数地理现象都具有空间相关特性,这是地理空间统计分析的基础[17]。全局空间自相关分析法通过测度地理要素指标的属性值,刻画其在整体区域的分异性,以判断具体地理要素的分布均衡程度[18]。本研究采用全局Moran’s I指数和标准化Z对旅游资源的集聚状况进行描述,计算公式如下:

式(1)、(2)中,n为区域单元个数;xi、xj为地理要素属性值在研究区域i和j的观察值;wij表示区域单元i和j的空间邻近关系。若全局Moran’s I>0,则表明旅游资源存在空间正相关,其分布状态显著集聚;若Moran’s I<0,则表明旅游资源存在空间负相关,其分布状态显著分离。用标准化Z对Moran’s I进行显著性检验,当Z值介于[-1.96,1.96],且显著性水平α=5%,接受零假设;E(I)与VAR(I)分别为Moran’s I的期望值与方差。

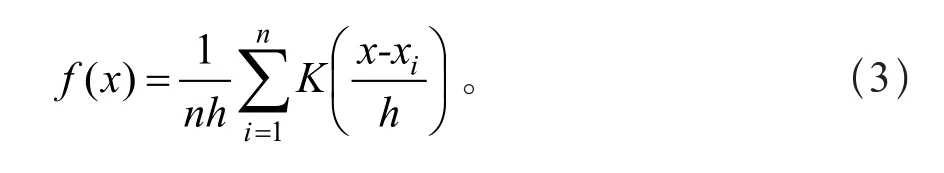

2.核密度估计法

核密度法常用于概率分布研究,亦是ArcGIS中将空间点位信息进行可视化统计分析的重要模块。选取Rosenblatt-Paren方法[19]进行计算,采用ArcGIS10.2软件中的核密度工具,对中部六省重要旅游资源分布格局进行可视化分析。计算公式如下:

式中,K(▪)为核函数,非负、积分为1,符合概率密度性质;h为平滑参数,称作带宽且为正值;(x-xi)为估计点x到事件点xi的长度。

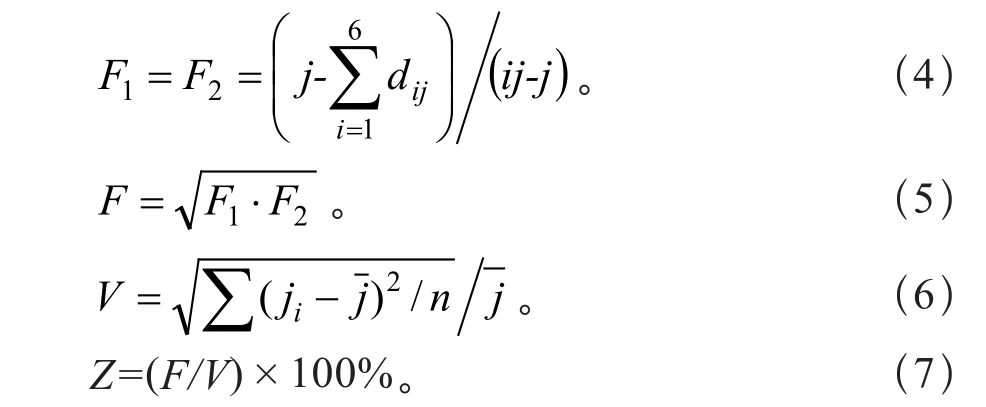

3.资源整体优势度法

旅游资源整体优势度与资源丰度成正比,与资源组合指数成反比,因此,本研究通过构建中部六省旅游资源绝对丰度、相对丰度、总丰度和配合指数等几项指标[20],对旅游资源整体优势度进行比较分析。计算公式如下:

式(4)-(7)中,第i个省j类资源绝对拥有量与相对拥有量序位的综合指标分别为F1、F2;F为旅游资源总丰度;Σdij为第i个省j类资源占总量排位之和;V、Z则分别代表旅游资源配合状况(变异系数)与资源优势度指数。

(二)数据来源

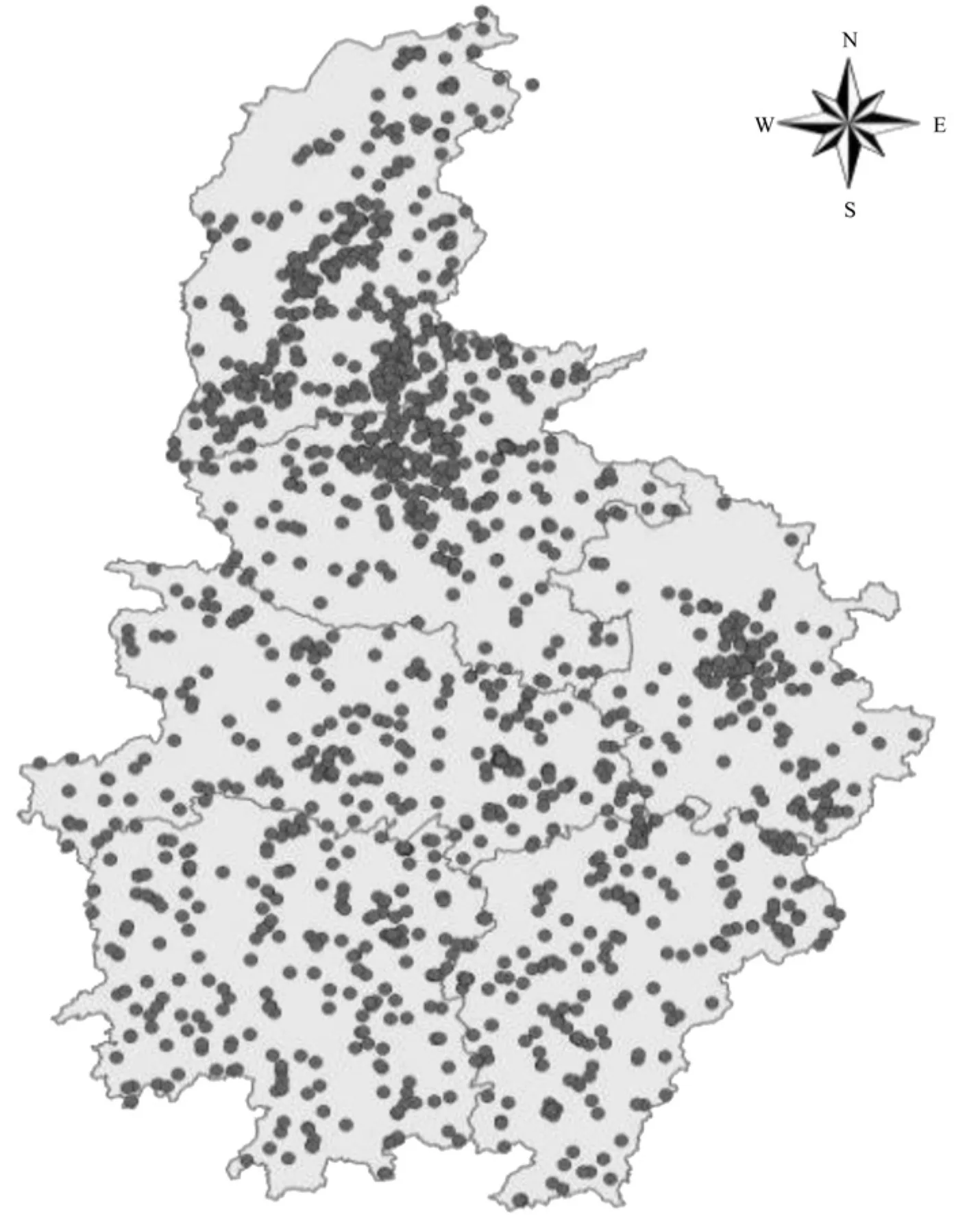

本研究的数据主要来源于《中国旅游统计年鉴》、《中国景区景点名录》、《新中国六十年统计资料汇编》、中国国家旅游局以及各省旅游局官方网站、国家文物局网站、国家地质公园网、中国林业网、中华人民共和国住房和城乡建设部等官方网站。共获取自然旅游资源525项,其中,世界自然遗产8项,国家级风景名胜区65处,国家自然保护区85处,国家森林公园222处,国家湿地公园93处,国家地质公园52处;人文旅游资源共计1612项,其中,文化遗产9项,全国重点文物保护单位1397处,全国红色旅游经典景区53处,国家历史文化名城、名镇、名村各有31座、55座、67座。旅游资源坐标数据通过“百度地图拾取坐标系统”捕获,在ArcGIS10.2软件中实现可视化(图1)。

二、结果与分析

(一)旅游资源空间关联性分析

中部六省旅游资源分布存在全局空间相关性,重要旅游资源分布格局呈显著“高—低”集聚态势。中部六省所有旅游资源的全局Moran’s I=0.84,Z值=12.25;自然旅游资源的全局Moran’s I=0.53,Z值=8.71;人文旅游资源的全局Moran’s I=0.92,Z值=15.46,均通过显著性水平α=5%的标准检验。由此可知,全局Moran’s I为显著的正空间自相关特征,资源分布格局的相似性较强。这反映了中部六省重要旅游资源空间分异性的局面,旅游资源分布均衡程度较低。

图1 中部六省重要旅游资源分布

(二)旅游资源空间格局透视

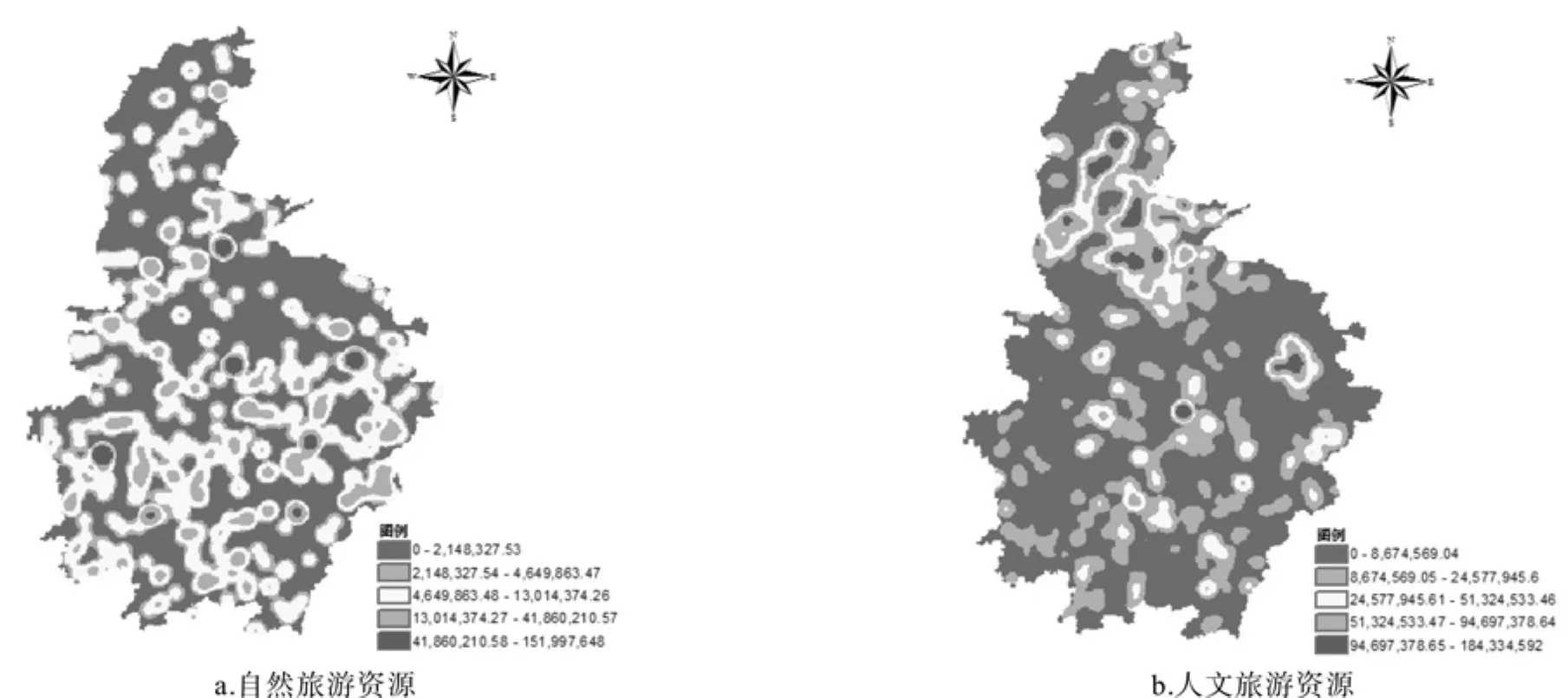

通过ArcGIS10.2软件对中部六省旅游资源进行核密度分析,可以直接观察资源分布具体集聚区域及聚集程度,把握旅游资源空间分布特征与内在规律(见图2)。

中部六省自然旅游资源聚集程度相对分散,呈零星团簇状分布,为“南多北少”的空间格局(见图2-a)。自然旅游资源多集中在30°N附近,如武陵源地区、环洞庭湖区域、汉江平原、大别山地区、环鄱阳湖流域以及皖中平原等区域。以上地区风光迤逦多样,生物景观种类齐全,自然旅游资源集群程度较高,形成多个资源聚集的“热点”区域,因此,成为我国重要的旅游目的地。相比之下,山西与河南自然旅游资源占比相对较少,国家自然风景名胜区、国家森林公园和国家湿地公园的数量远低于其它省份,这使得自然旅游资源地域分布相对离散,“冷点”区域居多,而未能形成连片的高密度资源富集区。

人文旅游资源在全局上表现为明显聚集特征,旅游资源呈“北密南稀”的片状分布(见图2-b)。人文旅游资源在山西和河南两省密集分布,核密度指数远高于其它省份,“热点”区域连接成片,资源集中程度较高。主要是因为上述两省地处黄河中下游流域,隶属中原地区腹地,开发历史悠久,人文珍品荟萃,沉淀着中华文化的精髓,山西的太原市、临汾市及晋城市与河南的洛阳市、开封市及许昌市更是我国的文脉重地,是海内外游人争相造访的文化圣地。这里的精品人文旅游线路便有“平遥古城→云冈石窟→悬空寺→应县木塔”、“少林寺→清明上河图→云台山→包公祠”、“安阳殷墟→岳飞精忠祠→龙门石窟→白马寺”,等等。而湖北、湖南、安徽和江西4省人文旅游资源数量相对较少,空间分布密集度较稀疏,主要集中在以合肥、武汉、长沙及南昌为典型代表的省会城市。上述4个节点型省会城市凭借其良好的社会经济基础和强大的旅游市场需求,人文旅游资源开发日臻成熟,成为享誉中外的文化旅游高地。

图2 中部六省重要旅游资源分布核密度

(三)旅游资源整体优势度比较

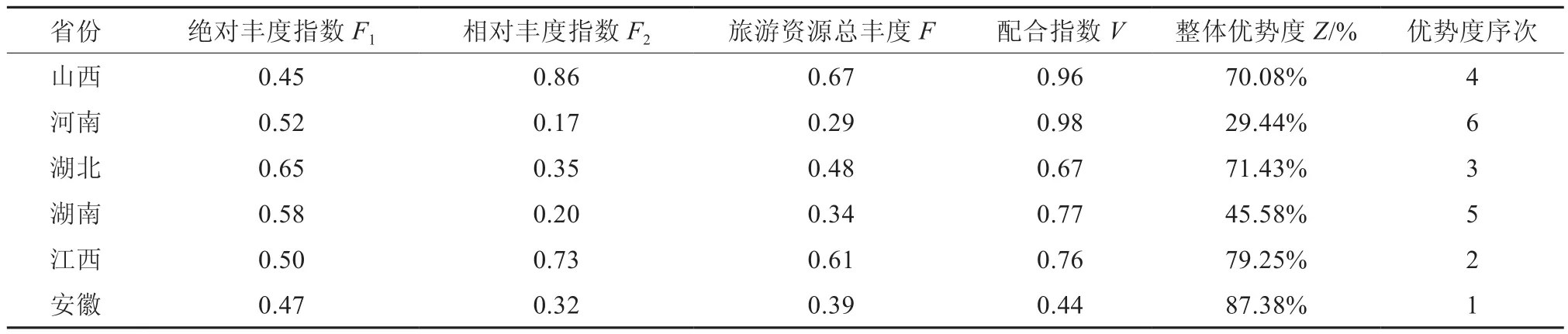

资源与发展的关系,实质上就是资源丰度与经济发展的关系[21]。由表1可知,湖北、湖南与河南自然资源与人文资源的数量占中部六省总量的53.34%和50.12%,旅游资源绝对丰度指数分别高达0.65、0.58、0.52,在中部六省中排名前三甲,但因这3省是面积和人口大省,因而在相对丰度指数排位中退到了第三、第五和第六位,尤其是河南受地域规模、人口基数的影响,更是在旅游资源总丰度指数的排位中退居末席;山西在相对丰度和总丰度指数中一枝独秀,两项数据分别为0.86、0.67,说明山西旅游资源的综合密度最大,旅游资源赋存条件基础最佳;在剔除了人口数量和地域规模的影响后,江西旅游资源禀赋条件稍落后于山西,旅游资源总丰度高达0.61。可见,中部六省旅游资源绝对丰度指数与相对丰度指数存在非一致性,各省区的旅游资源数量、空间分布、发展内涵和产业格局等各有殊异。

表1 中部六省重要旅游资源赋存整体优势度状况†

区域旅游资源的禀赋条件及其开发利用价值,不仅取决于资源丰度的大小,也取决于各类旅游资源在一定地域空间内的组合状况。为了比较中部六省资源组合的协调程度,本研究利用各省区主要旅游资源占中部六省比重的变异系数,测算出一套配合指数,用以解释省域旅游资源内部结构的组合条件[20]。其中,河南和山西的配合指数分别为0.98与0.96,表明省域内旅游资源数量占比畸重畸轻,旅游资源组合状况较差,配套能力偏弱;配合状况较不协调的是湖南、江西和湖北,配合指数分别为0.77、0.76和0.67,这3个省份都位于长江中游地区,地理景观条件具有一定的相似性,资源类型的区域分异不明显;中部六省中仅安徽的配合指数为0.44,组合状况良好,自然与人文旅游资源互为补充、相得益彰,叠加效应显著,复合价值突出。

旅游资源整体优势度得分序次分别为安徽、江西、湖北、山西、湖南与河南,除安徽以外,基本与旅游资源总丰度位次大体一致(表1)。由此可见,旅游资源赋存整体优势度与资源总丰度呈正相关。安徽省旅游资源整体优势度得分独占鳌头(87.38%),这有利于促进省域内旅游细分市场多元发育,对旅游者产生综合吸引力;江西、湖北与山西分别排第二至第四名,整体优势度指数分别为79.25%、71.43%、70.08%,旅游资源开发水平略显滞后,但其发展势头良好,旅游产业发展潜力较大;河北、湖南主要局限于旅游资源组合条件,导致整体优势度指数排名靠后,分别为29.44%、45.58%,综合配套能力较差,其旅游开发属于典型的资源导向型模式,严重制约了省域旅游产业的纵深发展[22]。

三、结论与讨论

本研究在对中部六省525项自然旅游资源和1612项人文旅游资源进行收集与整理的基础上,利用全局空间自相关分析法判定旅游资源分布的均衡程度,继而运用ArcGIS核密度估计法进行可视化分析,最后通过资源优势度法测算研究区域旅游资源空间分布基本格局。得到的结论与启示如下:

中部六省重要旅游资源为正空间自相关,旅游资源分布态势呈显著“高—低”集聚特征。自然旅游资源的全局Moran’s I=0.53,Z=8.71;人文旅游资源的全局Moran’s I=0.92,Z=15.46。由此可知,中部六省旅游资源分布均匀程度较低,总体呈现离散状态。旅游资源地域分布的不均衡性客观存在,由于对旅游发展利益的追求却相对一致,构建中部六省旅游共同体乃大势所趋。中部六省应在整体眼光和非线性思维的指导下,共同改善资源开发的投资环境,为旅游产业的良性互动发展创造基础支撑,最终达成资源互用、线路互联、产品互补、效益共享的多赢机制,从而实现中部六省在资源要素联动上的纳什均衡和帕累托最优。

中部六省自然旅游资源聚集程度相对分散,为零星团簇状分布,呈现“南多北少”的格局。受资源地带性影响,湖北、湖南、安徽和江西4省的自然旅游资源储量相对丰富;人文旅游资源聚集特征显著,旅游资源呈“北密南稀”的片状分布,其中,山西和河南两省人文资源核密度指数远高于其它省份。由于旅游资源客观上存在生命周期与地理上的不可转移性,各省区有必要对旅游吸引物进行维护更新、提档升级,促使旅游资源开发与旅游市场发展形成双向激发机制。山西和河南应借助乡村旅游、休闲旅游及全域旅游的发展契机,保护原有的生态环境,营造宜居宜游的“绿色”氛围;而湖北、湖南、安徽和江西,可以因地择时开发人造旅游吸引物,加大文创旅游产品投入比例,拓展非传统旅游资源类别,利用智慧旅游等手段演绎和延伸出全新的旅游产品。

中部六省旅游资源整体优势度指数序次分别为安徽(87.38%)、江西(79.25%)、湖北(71.43%)、山西(70.08%)、湖南(45.58%)和河南(29.44%),各省区旅游资源禀赋存在着显著的梯度差。中部六省旅游资源丰度多寡不等、资源组合协调状况不一,旅游资源整体优势度呈典型非均衡性分布格局,而地域间的分异性恰好也是资源要素的多元共生发展的基础。各省区既要做到纵深挖掘潜在旅游资源内涵,通过大力实施增品种、提品质、创品牌等举措,深入推进旅游产业发展领域的供给侧结构性改革,同时也要拓展旅游资源的复合价值,促进自然景观与人文景点实现共轭互补、交融渗透、能量升级,增加旅游资源的综合效益,使资源要素迸发持久有效的活力。

[1]RitchieJR B, Geoffrey I C. 李天元. 旅游目的地竞争力管理[M].徐虹,陈加刚,等译.天津:南开大学出版社,2005:191.

[2]许 辉,杨洁明,喻晓玲. 新疆优质旅游资源空间格局及影响机制[J].地域研究与开发,2016,25(1):96-101.

[3]Chris Cocklin, Michael Harte, John Hay. Resource assessment for recreation and tourism:a New Zealand example[J].Landscape and Urban Planning, 1990,19(3):291-303.

[4]Julianna Priskin. Assessment of natural resources for naturebased tourism: the case of the Central Coast Region of Western Australia[J].Tourism Management,2001,22(5):637-648.

[5]Tri Rahayuningsih,Harini Muntasib. Nature Based Tourism Resources Assessment Using Geographic Information System(GIS):Case Study in Bogor[J].Procedia Environmental Sciences,2016,33(3):365-375.

[6]Ralf buckey, A framework for eco-tourism[J]Annals of tourism research,2007,21(3):661-664.

[7]Jose V Ball. Landscape preferences and behavior of visitors to London[J].Lands cape and Urban Planning,2005,2(9):45-60.

[8]Bargeman B, Poel V. The Role of Routines in the Vacation Decision-making Process of Dutch Vacationers[J].Tourism Management,2006,27(4):707-720.

[9]李经龙,郑淑婧. 中国品牌旅游资源空间布局研究[J].资源科学,2006,28(1):174-179.

[10]李悦铮,李鹏升,黄 丹. 海岛旅游资源评价体系构建研究[J].资源科学,2013,35(2):304-311.

[11]朱 鹤,刘家明,陶 慧,等. 基于网络信息的北京市旅游资源吸引力评价及空间分析[J].自然资源学报,2015,30(12):2081-2094.

[12]李 玏,刘家明,王 润,等. 北京市高尔夫旅游资源空间分布特征及影响因素[J].地理研究,2013,32(10):1937-1947.

[13]樊 昊,杨晓霞,白洋. 我国石窟旅游资源的空间分布特征及影响因素分析[J]西南大学学报(自然科学版),2015,37(12): 98-103.

[14]唐承财,钟林生,陈 田. 三江源地区生态旅游资源空间分异特征及开发模式[J].资源科学,2009,31(11):1825-1831.

[15]矫丽会,屈学书. 山西森林旅游资源分布特征及开发研究——以国家级森林项目为例[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2014,8(4):15-20.

[16]谢彦君. 基础旅游学(第三版)[M].北京:中国旅游出版社,2010:120-125.

[17]汤国安, 杨 昕. ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程(第二版)[M].北京: 科学出版社,2012: 440-441.

[18]刘俊,李云云,林 楚,等. 长江旅游带旅游资源空间格局研究[J].长江流域资源与环境,2016,25(7):1009-1015.

[19]丛 丽,吴必虎,寇 昕. 北京市会议产业空间格局及其影响因素研究[J].经济地理,2013,33(5):77-83.

[20]王 凯. 中国主要旅游资源赋存的省际差异分析[J].地理学与国土研究,1999,15(3):69-74.

[21]周光召. 中国资源态势与开发方略[M].武汉:湖北科学技术出版社,1997:318-330.

[22]范业正,胡清平. 中国旅游规划发展历程与研究进展[J].旅游学刊,2003,18(6):25-30.

Spatial Pattern of the Important Tourism Resources of the Six Provinces in Central China

CHEN Qinchang, XIA Lihui, JINAG Li, WANG Kai

(Tourism College, Hunan Normal University, Changsha 410081, Hunan, China)

The spatial distribution pattern of tourism resources has a direct impact on the development capability of regional tourism industry. Selected 12 categories important tourism of the six provinces in Central China, 525 natural tourism resources and 1612 humanistic tourism resources are classi fi ed and sorted. First, Methods of the global spatial autocorrelation is applied to analyze the equilibrium degree of tourism resources distribution; And then ArcGIS kernel density tool is adopted to visualize the spatial pattern of tourism resources; Finally, The degree of dominance used to quantify resources and clarify the spatial distribution basic pattern of tourism resources of the six provinces in central China. The results show that: The distribution of resources balanced degree is low, the distribution of resources balanced degree is low, with significant “high-low” clustering characteristics; The natural tourism resources are scattered clusters, Presenting the picture of “south more and north less”, but the tourism resources of the humanistic are “north denser than south “;The overall superiority of the tourism resources are in order by An’hui(87.38%), Jiang’xi(79.25%), Hu’bei (71.43%), Shan’xi (70.08%), Hu’nan (45.58%) and He’nan (29.44%), there are gradient differences in resource endowment, and the tourism resources in distribution of inter-provinces is signi fi cant.

tourism resources; global spatial autocorrelation; Kernel Density Analysis; spatial pattern; six provinces in Central China

F59

A

1673-9272(2017)03-0063-06

10.14067/j.cnki.1673-9272.2017.03.011

2017-06-06

国家自然科学基金项目“旅游城镇化空间演化模式与系统优化调控模拟研究”(D010202);湖南省教育厅科学研究重点项目“长株潭试验区旅游企业低碳行为及其驱动因素研究”(14A088)。

陈勤昌,硕士研究生。

王凯,教授,博士,硕士生导师;E-mail:kingviry@163.com。

陈勤昌,夏莉惠,蒋 莉,等. 中部六省重要旅游资源赋存的空间格局分析[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2017, 11(3): 63-68.

[本文编校:徐保风]