權力意志: 清高宗乾隆帝譏斥錢謙益詩文再議

2017-12-18嚴志雄

嚴志雄

權力意志:清高宗乾隆帝譏斥錢謙益詩文再議

嚴志雄

清高宗乾隆皇帝(1736—1795在位)對批判明清易代之際文壇宗主錢謙益(牧齋,1582—1664)似乎有一種情結或執念,無所不用其極。檢《清實録·高宗純皇帝實録》,乾隆《御製詩集》、《文集》,乾隆二十六年至五十四年(1761—1789) 之28年間,關涉牧齋者(包括直接因牧齋而發或提及牧齋者),至少有諭、令等19件,詩12題15首。前賢論乾隆之批判牧齋,切入點多在乾隆關於牧齋的諭旨及其種種政治舉措,此乃大關節大問題,固宜先攻破之,但筆者以爲,值得一併考論者,還有學者尚未注意到的乾隆所寫關於牧齋的古今體詩。有鑒於學者對乾隆的相關諭令著墨已多,成果豐碩,但全面探論乾隆相關詩作者尚未之見,本文擬另闢蹊徑,將探論的重心放置於乾隆的詩作,而輔之以乾隆的相關諭令,如此,或能更完整地瞭解乾隆帝譏斥牧齋的情實,並能進一步拓展此一研究課題的深度與廣度。

清高宗 錢謙益 批判 古今體詩 權力意志

一、 前 言

所謂“權力意志”,尼采説,“即貪得無厭地要求顯示權力,或者,作爲創造性的本能來運用、行使權力,等等”*見弗里德里希·尼采著,張念東、凌素心譯: 《權力意志——重估一切價值的嘗試》,北京: 商務印書館1991年版,第154頁。。

清高宗“十全老人”乾隆皇帝(1736—1795在位)對批判明清易代之際文壇宗主錢謙益(牧齋,1582—1664)似乎有一種情結或執念 (psychological complex),無所不用其極,此習明清文史者所熟知,論者已多,拙著ThePoet-historianQianQianyi(2009)一書中亦有專節討論*Lawrence C. H. Yim, The Poet-historian Qian Qianyi (London & New York: Routledge, 2009).。近因研究所需,覆核乾隆批判牧齋詩文,發現往昔失檢者不少,慚愧之餘,撰爲本文,用補前之所闕,並嘗試進一步拓展此一研究課題的深度與廣度。

筆者在前著ThePoet-historianQianQianyi一書中已比較詳細地探討過,除政治、道德批判及禁燬誹謗清朝、犯清諱的書籍的情況外,在乾隆持續批判牧齋的近三十年中,牧齋的厄運還須與其時乾隆施行的種種政教舉措一併考量,此中包括: 給予明季殉節諸臣謚號、彙輯《四庫全書》、編纂明季《貳臣傳》、編製國初以來滿漢大臣表傳、建構“滿洲”身份及主體性等等,不一而足;此外,乾隆自命天下聖王及歷史、文化“大判官”的心態、其欲締構一種忠貞不貳的臣節觀、其暗中與牧齋較勁爭高下等心理因素,亦不容忽視*Yim, The Poet-historian Qian Qianyi, pp. 59-76. 此外,正如史家 Mark Elliott(歐立德)所言:“至乾隆登基之時,滿洲人正日益面臨著淪爲自己成功的犧牲品之危機。在與漢人生活的一個世紀中,高生活水準、輕率魯莽、自命不凡及不事生産的綜合影響正嚴重威脅著滿洲人,那些令人敬畏的、高素質的軍事菁英正在趨於變成一個寄生的、不再輝煌的勇士階層,而且,他們已經不再能用母語交流。因此,乾隆時期正是滿洲身分認同發生重大危機之時,清朝的未來懸而未決。”見歐立德(Mark C. Elliott)著,清石譯: 《皇帝亦凡人: 乾隆·世界史中的滿洲皇帝》,新北: 八旗文化2015年版,第102頁。(Mark Elliott 此書原名 Emperor Qianlong: Son of Heaven, Man of the World,2010年由 Pearson Education, Inc 出版,若依愚見,譯作《乾隆皇帝: 天子,亦世俗中人》可能比較準確、可讀。)面對八旗制度面臨瓦解、滿洲“涵化”(或“漢化”)加快的危機,Elliott 指出,乾隆採取了兩項策略企圖化解之:“一個是强化八旗體制,另一個是促進滿洲民族意識的復興。乾隆以父親爲榜樣,不知疲倦地去維持和加强諸如勇猛、節儉及騎射技巧等滿洲的傳統和美德。他盡其所能地去保護滿洲特有的認同,包括推進滿語的使用、整理並編輯歷史資料、書寫讚美滿洲故土的詩歌、整編宗教禮儀及慶祝滿洲的尚武文化等。”見上揭書,第112—114頁。。探論乾隆批判牧齋的詩文,若能從此等方向展開論述,料能抉微探隱,洞悉其所以然。

至於前賢論乾隆之批判牧齋,切入點多在乾隆關於牧齋的諭令及其種種政治舉措,此乃大關節大問題,固宜先攻破之,但愚見以爲,值得一併考量者,還有學者尚未注意到的乾隆所寫關於牧齋的古今體詩。有鑒於學者對乾隆的相關諭令著墨已多,成果豐碩,但全面探論乾隆相關詩作者尚未之見,本文擬另闢蹊徑,將探論的重心放置於乾隆的詩作,而輔之以乾隆的相關諭令,如此,或能更完整地瞭解乾隆帝譏斥牧齋的情實*近者,張小李刊有《乾隆帝批判錢謙益的過程、動因及影響》一文,分别從“批判錢謙益是清帝加强文化專制的邏輯延伸”(清除明季遺民影響)、“確立本朝文學傳統”、“强化清人忠君觀念”等角度分析乾隆帝批判牧齋的原因,論述頗中肯。見氏著: 《乾隆帝批判錢謙益的過程、動因及影響》,《故宫學刊》(北京: 故宫博物院)(2013年第1期),第150—163頁。又,張文臚列的、乾隆批判牧齋的諭旨與筆者檢得者數量及内容相同(見下文),筆者頗有同道之感,惜乎張文並未論及乾隆批判牧齋之詩作,而本文之作,正可補足這方面的欠缺。?

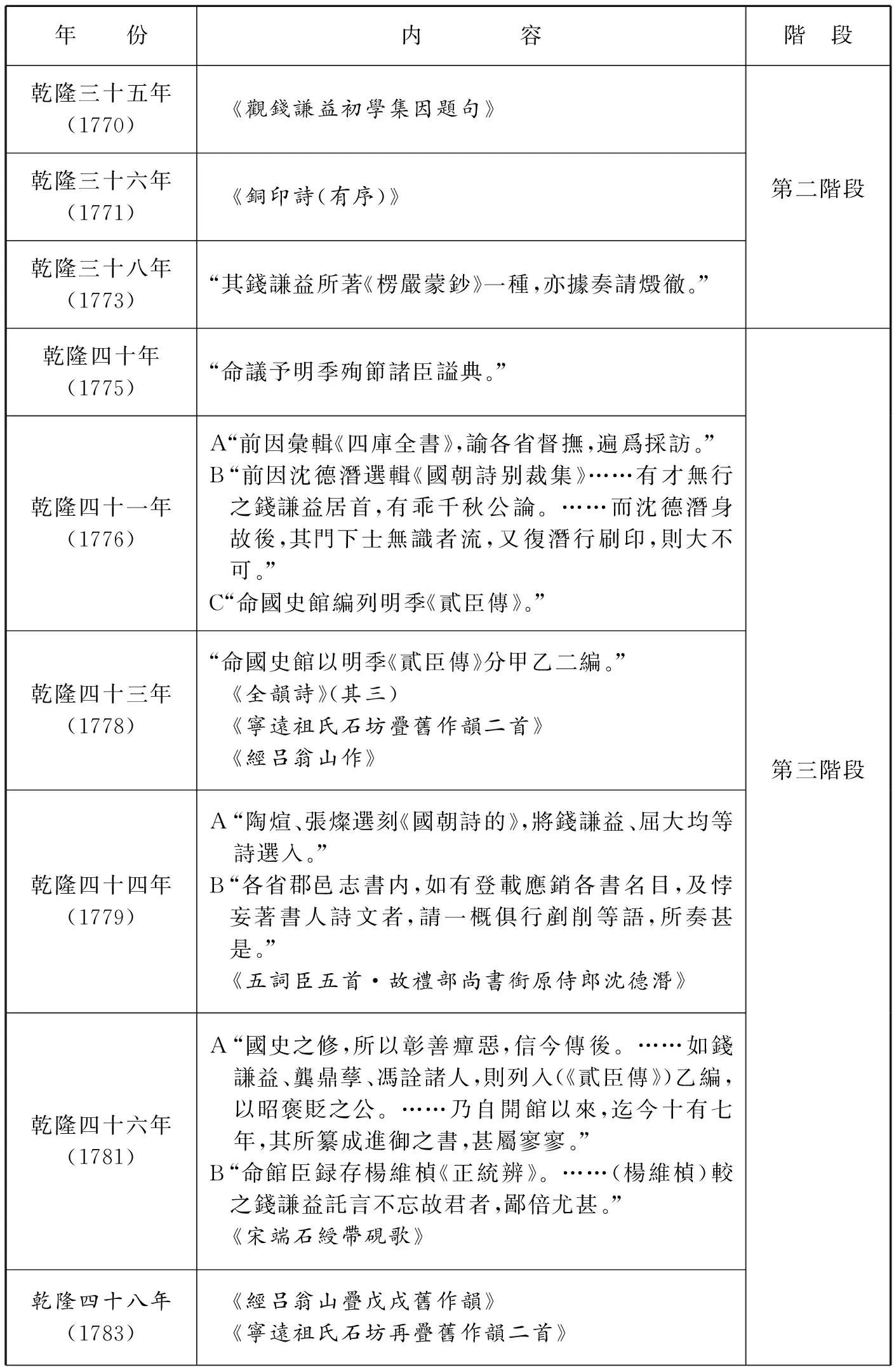

二、 乾隆批判牧齋詩文年表

檢《清實録·高宗純皇帝實録》,乾隆《御製詩集》、《文集》,乾隆二十六年至五十四年(1761—1789)之28年間,關涉牧齋者(包括直接因牧齋而發或提及牧齋者),至少有諭、令等19件,詩12題15首。兹製年表如下,以便一窺全豹。(表内“内容”一欄中,用楷體者爲詩,用宋體字者,則相關諭令之標題或事由。同一年而有多件文獻者,依時間先後,用ABC等順序排列。)

年 份内 容階 段乾隆二十六年(1761)“沈德潛來京,進所選《國朝詩别裁集》,求爲題辭……披閲卷首,即冠以錢謙益。”第一階段乾隆三十年(1765) 《反錢謙益淮陰侯廟詩即用其韻》 《題夏圭山水》 《歌風臺》乾隆三十四年(1769)A“錢謙益,本一有才無行之人。”B“錢謙益以故明大員,設使死節,則爲明之忠臣。”C“諭軍機大臣等,據永德奏稱,淮江省起獲王扆尊書舖玉詔堂《初學集》、《有學集》板片。”D“又諭:前經降旨,將錢謙益之《初學集》、《有學集》嚴行查禁。”E“軍機大臣等奏,查汲古閣刻《十三經》、《十七史》……等書,均有錢謙益序文。”F“軍機大臣等奏,查《續藏經》内,有錢謙益塔銘跋二種。”第二階段

續 表

續 表

三、 乾隆批判牧齋詩文彙次

細閲以上所臚列乾隆二十六年至五十四年間之諸詩文,愚見以爲,可見乾隆之批判牧齋,前後歷經三個階段。本節旨在彙次、舉列相關文獻,以期具體呈顯乾隆批判牧齋之來龍去脈、修辭策略、目的。更詳盡的論析,請俟後二節。

下面叙論,先詩後文,並稍尋考其指歸。又,爲彰顯詩與文間之“互文性”(intertextuality),下文不嫌文煩,盡量展示乾隆之文字,其或累贅無味,不堪卒讀,但原文如此,無可奈何,幸讀者諒之。

第一階段,乾隆二十六至三年(1761—1765):沈德潛所編《國朝詩别裁集》收入牧齋詩,引起乾隆注意及批評。

乾隆以下三詩均作於乾隆三十年(1765)。

反錢謙益淮陰侯廟詩即用其韻

謙益詩云“豈知隆準如長頸”,夫信反跡已明,豈得謂高祖忌刻如句踐乎?是非倒置甚矣。無知者猶有以彼言爲當者,故不可不正之。(此處及下文,凡是乾隆詩序、注及諭旨中涉及牧齋者,加底綫,以便考覽。)

家臣謀詐赦官徒,反跡寧同有莫須。陛下早知能將將,項王嘗見語姁姁。(二句皆櫽括信語。)枉尋彼謾稱直尺,(謂謙益。)惡紫吾猶恐亂朱。心事若殊陳代相,那尋遺廟奠傾盂。(謙益有“好爲英雄奠一盂”之句。)*(清) 清高宗御製,(清) 蔣溥、于敏中等奉敕編: 《御製詩集》,上海: 上海古籍出版社1987年版,《四庫全書·集部·别集類》第1302—1311册,三集,卷四六,古今體一百一十四首(乙酉四),第2b—3a頁(總第41頁)。

牧齋《題淮陰侯廟》原詩云:

淮水城南寄食徒,真王大將在斯須。豈知隆準如長頸,終見鷹揚死雉姁。落日井陘旗尚赤,春風鍾室草常朱。東西塚墓今安在?好爲英雄奠一盂。*(清) 錢謙益著,(清) 錢曾箋注,錢仲聯標校: 《牧齋初學集》,上海: 上海古籍出版社1985年版,卷八,第252頁。

鳥盡弓藏,兔死狗烹,牧齋以此喻漢高祖與韓信事。《史記·越王句踐世家》載范蠡遺大夫種書云:“蜚鳥盡,良弓藏;狡兔死,走狗烹。越王爲人長頸鳥喙,可與共患難,不可與共樂。子何不去?”*(漢) 司馬遷著,(南朝宋) 裴駰集解,(唐) 司馬貞索隱,(唐) 張守節正義: 《史記·越王勾踐世家》,北京: 中華書局1959年版,卷四一,第1746頁。又《淮陰侯列傳》云:“上令武士縛信,載後車。信曰:‘果若人言,“狡兔死,良狗亨;高鳥盡,良弓藏;敵國破,謀臣亡。”天下已定,我固當亨!’上曰:‘人告公反。’遂械繫信。至雒陽,赦信罪,以爲淮陰侯。”*(漢)司馬遷: 《史記·淮陰侯列傳》,卷九二,第2627頁。在乾隆看來,牧齋毫無識見,蓋韓信謀反之跡昭彰,漢高祖不得不制縛之,非其刻薄寡恩如越王勾踐也。

歌風臺

歌風千載稱高臺,當年提劍起草萊。天下大定還過沛,置酒樂擬登雲來。何事涕洒英雄血,遊子故鄉悲往轍。百二十人習和歌,止張(去聲。)三日從兹别。復沛不已復豐鄉,雍齒之恨獨未忘。卓爾想見興王慨,詎止霄漢雲飛揚。知人善任何與良,叔孫制禮明有方。方回何獨爲(去聲。)信慨以慷?烏號之挽寜因鷙鳥藏。(信之反跡已明,不得謂高祖寡恩,故反賀詩意並見近作《反錢謙益淮陰侯廟詩》。)*(清) 清高宗: 《御製詩集》,三集,卷五,古今體九十八首(乙酉八),第12a-b頁(總第105頁)。

乾隆此詩,乃步宋賀鑄(方回,1052—1125)《彭城三詠·歌風臺詞》韻之作。方詩云:

漢祖高風百尺臺,千年客土生蒿萊。何窮人事水東去,如故地形山四來。江淮猶沸鯨鯢血,八十一車枉歸轍。白叟逢迎皆故人,牢酒歡呼惜將别。崤澠迢遥非我鄉,死生此地何能忘。酒闌鳴築動雲物,青衿兒曹隨抑揚。爾時可無股肱良,端思猛士守四方。君不聞淮陰就縛何慨慷,解道鳥盡良弓藏。*(宋) 賀鑄: 《彭城三詠》,《慶湖遺老詩集》,上海: 上海古籍出版社1987年版,《四庫全書·集部·别集類》第1123册,卷一,第4a-b頁(總第200頁)。

賀詩結聯承上“爾時可無股肱良,端思猛士守四方”而及漢高祖殺開國功臣如韓信之事,其運思,於傳統懷古、詠史詩中可謂司空見慣(牧齋上詩亦然),而乾隆持以反牧齋及方回詩之理據亦無非老生常談,不過爾爾。此數詩稍可觀者在於文辭,非其議論。

題夏圭山水(乾隆三十年,1765)

落落喬松遠遠山,人家多住緑筠間。展圖恰在維揚道,真境真情共往還。(其一)

山意雄渾水態湝,淋漓元氣卻安排。稼軒已自歸烏有,弆者誰知耕石齋。(見卷前錢謙益識語。)(其二)*(清) 清高宗: 《御製詩集》,三集,卷50,古今體九十八首(乙酉八),第3b頁。

乾隆所詠之“夏圭山水”,今存,淡設色絹本,手卷,明清間瞿式耜 (1590—1651)、冒襄 (1611—1693) 遞藏(乾隆詩末提及之“耕石齋”爲瞿式耜室名),最後入清内府*鑒藏印有: 瞿式耜:“瞿稼軒收藏印”、“稼軒”;冒襄:“冒巢民老人七十歲寶彝染香樓閣書畫焚後收藏印記”、“辟疆園”;乾隆帝:“石渠寶笈”、“乾隆御覽之寶”、“石渠定鑒”、“重華宫鑒藏寶”、“乾隆鑒賞”、“三希堂精鑒璽”、“寶笈重編”、“宜子孫”(八璽全);嘉慶帝:“嘉慶御覽之寶”;宣統帝:“宣統御覽之寶”。2003年,佳士得 (Christie’s) 香港拍賣公司於香港拍賣會曾拍售此畫。參Fine Classical Chinese Paintings and Calligraphy (Sunday 27 April 2003) (Hong Kong: Christie’s, 2003), no. 525, pp.158-163。香港中文大學文物館博士後研究員陳冠男博士代檢此條材料,謹此致謝。。卷末載瞿式耜後跋,云:“夏圭,字禹玉,係南宋御前畫院,與李唐、馬遠同輩,同著名於時,筆力遒勁,墨氣淋漓,亦與相類,蓋一時風尚然也。但禹玉真蹟,傳世頗少,而如此長卷,尤不易得。此卷邱壑幽奇,林泉深邃,屋宇橋彴,漁舠遊騎,佈置點綴,無纖微瑕纇,而一種氣韻生動鬱鬱蒼蒼,非精熟之至,得心應手者,一筆不敢效顰,洵禹玉生平絶作也。甲戌(崇禎七年,1634)長夏與家起邰,避暑東皋山莊,披覽及此,頓覺清風習習,襲我襟袖,喜而記之。稼軒主人,式耜。”*瞿氏文字著録部分,參見(清) 王杰、董誥、阮元等編: 《欽定石渠寶笈續編》,收入北京出版社編: 《秘殿珠林石渠寶笈匯編》,北京: 北京出版社2004年版,重華宫藏五,第5册,第1534頁。

乾隆《題夏圭山水》詩其二末聯後注云“見卷前錢謙益識語”,今畫上無之,頗疑卷前原有,而乾隆因厭惡牧齋其人,遂割去之。

瞿式耜,號稼軒,江蘇常熟人,牧齋同里老弟子。式耜乃南明永曆朝重臣,官拜兵部尚書,封臨桂伯。順治七年(1650),桂林城陷,式耜被俘,不久慷慨就義。式耜爲殘明竭力致死,其忠義之行傳頌人口,有“今之文信國”之隆譽*瞿式耜的最新近研究,可看范雅琇: 《從虞山到桂林——瞿式耜殉國叙事之研究》,臺北: 政治大學中國文學系碩士論文,2012年。。乾隆於式耜殁後百餘載,賞玩式耜舊藏宋畫,怡然自樂之餘,不禁施其慣技,題詩畫上。詩尚可,形容不無生動處。

第二階段,乾隆三十四至三十八年(1769—1773):乾隆以牧齋詩文“筆墨騰謗”,下令禁燬其書。

觀錢謙益《初學集》因題句(乾隆三十五年,1770)

平生談節義,兩姓事君王。進退都無據,文章那有光?真堪覆酒甕,屢見詠香囊。末路逃禪去,原爲孟八郎。(禪宗以不解真空妙有者爲孟八郎。)*(清) 清高宗: 《御製詩集》,三集,卷八七,古今體一百四十首(庚寅三),第6a-b頁(總第682頁)。

乾隆此詩,作“口號詩”之一例觀可也,無多聖哲,打油有餘,譏諷之意,一洩無遺。牧齋確喜於詩文談朝廷之安危、名士之節義,而在乾隆看來,此滿口節義之人,卻有“兩姓事君王”之事,言行不一,修辭不立其誠,更全無臣節。如此進退無據、大節有虧之人,根本已失,文章復何足觀哉!復由牧齋之道德與夫文章而及其“詠香囊”,將其言情之作亦一併否定。最後抨擊牧齋另一生命面向,判其晚年“逃禪”,乃走投無路之舉,實於佛教之真諦無識*詳參拙著: 《錢謙益〈病榻消寒雜咏〉論釋》,臺北: 聯經出版事業股份有限公司2002年版,第3—8頁。。

銅印詩(有序)(乾隆三十六年,1771)

定邊左副將軍成衮扎布奏進銅印一,云: 巡卡台吉於額爾遜特斯地鄂博間得之。印方得三寸有十分寸之一,厚十分寸之五。三臺遞上,各減二分有半,上臺方二寸有十分寸之六。直紐: 高寸有十分寸之七,縱寸有十分寸之三,横十分寸之六,其末微斂,縱減分之二,横半之。通印之高二寸有十分寸之七。重六十九兩。文曰:“太尉之印。”蒙古篆,八疊文。覆首: 右署“太尉之印”,左署“宣光元年十一月日中書禮部造”,凡十有七字,皆漢文。考之,則元昭宗嗣位和林時所鑄也。(昭宗即元順帝太子阿育師利達拉史,舊作愛猷識理達臘,今譯改,事詳詩注。)元太尉,官位尚書右丞相上,秩正一品,不常置。印制無考。宣光年號,史亦不載。乃今四百餘年,忽得此於新屯墢壤中,登之册府。物之顯晦以時,誠有定數。且因此而得考北元之紀年、官制,不終湮没無傳,足以補正史之闕,蓋亦有莫之爲而爲者乎?因叙其事,而系以詩。

厄魯久蕩平,屯田闢耕畷。掘土得銅印,將軍呈京闕。文曰太尉印,宣光年頒發。正史雖無考,彝尊(朱。)集可掇。其書高麗後,昭宗年號揭。(《高麗史》載: 元順帝子嗣立,徙和林,遣使至高麗,行宣光年號,國人不允。尋復告紀年天元,辛禑遣人往賀。立十一年而殂,謚曰昭宗,云云。見朱彝尊集《書高麗史後》。)數百歲月湮,隱現有時節。北元國未亡,南宋難同列。(元自順帝出居應昌,即稱北元,傳及昭宗,紀年、命官、典章猶備,視宋末二王之流離海島者,不可同日而語。乃《宋史》於昰、昺,具載年號,而《元史》則順帝北遷以後,即不復書其世系,偏袒不公,殊乖信史,向於《通鑑輯覽》曾論定之。)南人率左袒,正論誰衷折。謙益(錢。)瀛國公,其事益瞽説。(明宗北狩,過阿爾斯蘭地,納霍勒禄魯氏,生順帝,史文甚明。及文宗下詔,謂順帝非明宗子,本嫉怨搆誣之辭,風影無據。錢謙益遂謂順帝爲瀛國公子,明宗乞養之,并攜其母以歸,詭誕不經,顯與史戾。紀載家任情毁譽,大都不足深信。似此逞私肆詆,則悖妄尤甚。然謙益大節已隳,其人不足齒於人類,其邪説更安足論乎?)*(清) 清高宗: 《御製詩集》,三集,卷九四,古今體一百三十七首(辛卯二),第1b—3a頁(總第800—801頁)。

元惠宗(順帝)至正二十八年(1368) 閏七月,明大軍壓境,惠宗棄大都北奔,退回蒙古草原,以其地處塞北,史稱“北元”。至正三十年(洪武三年,1370),惠宗於應昌駕崩,皇太子愛猷識理答臘即位,次年改元宣光。北元共傳七帝,享祚三十五年。

惠宗身世,撲朔迷離。元末明初人權衡《庚申外史》載:“宋恭帝降元,封瀛國公,居漠北,生一子,元周王和世琜(即後明宗)收爲己子,此即惠宗之出身。”*(明) 權衡: 《庚申外史》,臺南: 莊嚴文化事業有限公司1996年版,《四庫全書存目叢書·史部·雜史類》第45册,蘇州市圖書館藏明鈔本影印本,卷上,第9b—10a頁(總第221頁)。明初以降,此説風行,幾成定論,牧齋非其始作俑者。乾隆對牧齋的批評有欠公允。夷究其實,牧齋《書瀛國公事實》一文所堪注意者*牧齋文見(清) 錢謙益: 《牧齋初學集》,卷二五,第794—796頁。,非乾隆所謂其“謙益瀛國公”之説(意謂牧齋主元惠宗實爲瀛國公之子),而在其排比材料之特色——牧齋於此展露了“詩史互證”的方法。牧齋取程敏政(克勤,1445—1499)《宋遺民録》載洪武間人余應所詠相關史事之《合尊大師》一詩及明初以來諸家載記,相互鋪陳叙論,别出心裁,結撰成一元惠宗“詩史”。

現代學者已辨明,“抱養”之説,野史無稽之談耳*可參任崇岳: 《元順帝與宋恭帝關係考辨》,《民族研究》(1989年第2期),第41—47頁。。此乃後世史家佔有更多材料以後所作之考論,可謂後出轉精。牧齋於文末云:“余得《庚申大事記》(按: 即《庚申外史》),以余應之詩疏通證明,然後知信以傳信,可備著國史,不當以稗官瑣録例之也。《元史》潦草卒業,實本朝未成之書。”*(清) 錢謙益: 《牧齋初學集》,卷二五,第796頁。今天看來,牧齋此一結論未免武斷。而乾隆之據以駁斥牧齋之“瞽説”者,僅《元史》所載“明宗北狩,過阿爾斯蘭地,納霍勒禄魯氏,生順帝”數語,乾隆謂“史文甚明”,只此孤證而已,比牧齋更爲武斷;至其謂“文宗下詔,謂順帝非明宗子,本嫉怨搆誣之辭,風影無據”,並無辨證,大言欺人耳。至於乾隆末云:“然謙益大節已隳,其人不足齒於人類,其邪説更安足論乎?”此數語大類其於乾隆三十四年批評牧齋之諭中語:“錢謙益本一有才無行之人,在前明時,身躋膴仕,及本朝定鼎之初,率先投順,洊陟列卿,大節有虧,實不足齒於人類。”(1769A)*清實録館纂修: 《清實録·高宗純皇帝實録》,北京: 中華書局1986年版,卷八三六,乾隆三十四年六月上,第153頁。乾隆之詩注,顯係再挪用道德、政治批判的力量以杜絶異議並“因人廢言”也*平情而論,乾隆此詩及注還是展現了若干卓見的。北元歷史,記載甚稀,今天我們對它的認識,幸賴傳世及近年出土北元文物獲得些許信息。此等文物分布在雲南、漠北及朝鮮,包括經卷、碑刻、題記、塔磚、官印、文書。迄今發現三方北元官印,分别鑄於宣光元年、五年、天元五年,其中之宣光元年官印即乾隆《銅印詩》所詠者,出土最早。乾隆得觀此印,即敏鋭地指出“因此而得考北元之紀年、官制,不終湮没無傳,足以補正史之闕”,確爲卓識。關於北元出土文物及其歷史價值,可參黄德榮: 《雲南發現的北元宣光紀年文物及相關問題》,《廣西民族大學學報》(2009年7月號),第111—116頁。又如乾隆認爲北元自順帝傳及昭宗,“紀年、命官、典章猶備,視宋末二王之流離海島者,不可同日而語”,而《元史》於順帝北遷以後,即不復書其世系,“偏袒不公,殊乖信史”,其對《元史》之批評亦不無道理。。

第三階段,乾隆四十至五十四年(1775—1789):牧齋成爲乾隆核定明季殉節諸臣及釐訂“貳臣”甲乙二編的參照系。

全韻詩(其三)(乾隆四十三年,1778)

世祖平定天下

帝后追葬有禮,(順治元年五月,王師平定燕京,以禮葬明崇禎帝后及妃袁氏兩公主,並熹宗后張氏、神宗妃劉氏,仍造陵墓如制。)公卿賜謚無淆。(十年六月,賜謚明末殉節之大學士范景文等二十人,仍于本籍給田致祭,追録勝國遺忠易名,褒闡實亘古曠典。)樵採蘉其林木,奠陳予以蕙肴。試考歷來勝國,誰能似此荒包?推而行之或待,丙申德音孔膠。(丙申春,以世祖章皇帝時表章崇禎末死事諸臣,僅據傳聞,未暇遍爲搜訪。迨久而遺事漸彰,《明史》所載,按籍可考。若史可法之力支殘局,矢死全忠;劉宗周、黄道周之謇諤立朝,臨危授命,均足稱一代完人。其他或死守城池,或身殞行陣,與夫俘擒駢僇,視死如歸,若而人者,皆無愧疾風勁草,即自盡以全名節,亦並可矜憐。又如福王之倉猝偏安,唐、桂二王之流離竄迹,已不得成其爲國,而其臣茹苦相依,捨生取義,各能忠於所事,亦豈可令其湮没?又如我太祖薩爾滸之捷,明良將若劉綎、杜松等,皆殁於陣,其時抗我顔行,自當獮薙,至今迹其竭忠効命,未嘗不爲嘉憫。又若明社將移,孫承宗、盧象昇等之抵拒王師,身膏原野,周遇吉、蔡懋德、孫傳庭等,以闖獻蹂躪,禦賊亡身,凛凛猶有生氣。總由明政不綱,權奸接踵,遂致黒白混淆,忠良泯滅,每爲搤掔不平。福王時雖間有追謚之人,而去取未公,亦無足爲重。予惟以大公至正爲衡,若錢謙益之自詡清流,靦顔降附,及金堡、屈大均輩之倖生畏死,詭託緇流,均屬喪心無耻,自當嚴《春秋》斧鉞之誅。而明季盡節諸臣,爲國抒忠,宜加優獎,準情理而公好惡,即以示彰癉,而植綱常。因命大學士九卿等集議,徵考姓名,仍其故官,予以謚號,一如世祖時例。議上。予専謚者二十六人,通謚忠烈者一百十二人,通謚忠節者一百九人,通謚烈愍者五百七十六人,通謚節愍者八百四十三人,並各節叙事實,輯爲《勝朝殉節諸臣録》刊行,以垂不朽,此惟遠紹祖德,而所録幾多至百倍,有若當時留待此日之推行云爾。)*(清) 清高宗: 《御製詩集》,四集,卷四八,全韻詩下平聲十五首(戊戌四),第4b—5b頁(總第131頁)。

此詩應與乾隆四十年(1775) 一諭對讀:

命議予明季殉節諸臣謚典。諭: 崇獎忠貞,所以風勵臣節。然自昔累朝嬗代,於勝國死事之臣,罕有録予易名者。惟我世祖章皇帝定鼎之初,於崇禎末殉難之大學士范景文等二十人,特恩賜謚。仰見聖度如天,軫恤遺忠,實爲亘古曠典。第當時僅徵据傳聞,未暇遍爲搜訪,故得邀表章者,止有此數。迨久而遺事漸彰,復經論定,今《明史》所載,可按而知也。至若史可法之支撑殘局,力矢孤忠,終蹈一死以殉;又如劉宗周、黄道周等之立朝謇諤,抵觸僉壬,及遭際時艱,臨危授命,均足稱一代完人,爲褒揚所當及。其他或死守城池,或身殞行陣,與夫俘擒駢僇,視死如歸者,爾時王旅徂征,自不得不申法令以明順逆,而事後平情而論,若而人者,皆無愧於疾風勁草,即自盡以全名節,其心亦並可矜憐。雖福王不過倉猝偏安,唐、桂二王,并且流離竄跡,已不復成其爲國,而諸人茹苦相從,舍生取義,各能忠於所事,亦豈可令其湮没不彰?自宜稽考史書,一體旌謚。其或諸生韋布,及不知姓名之流,並能慷慨輕生者,議謚固難於概及,亦當令俎豆其鄉,以昭軫慰。嘗恭讀我太祖《實録》,載薩爾滸之戰,明楊鎬等,集兵二十萬,四路分出,侵我興京。我太祖、太宗,及貝勒大臣等,統勁旅數千,殲戮明兵過半,一時良將,如劉綎、杜松等,皆殁於陣。近曾親製書事一篇,用揚祖烈而示傳信。惟時王業肇基,其抗我顔行者,原當多爲獮薙,然跡其冒鏑攖鋒,竭忠効命,未嘗不爲嘉憫。又若明社將移,孫承宗、盧象昇等之抵拒王師,身膏原野;而周遇吉、蔡懋德、孫傳廷等,以闖獻蹂躪,禦賊亡身,凛凛猶有生氣。總由明政不綱,自萬曆以至崇禎,權奸接踵,閹豎横行,遂致黑白混淆,忠良泯滅,每爲之搤掔不平。福王時,雖間有追謚之人,而去取未公,亦無足爲重。朕惟以大公至正爲衡,凡明季盡節諸臣,既能爲國抒忠,優獎實同一視。至錢謙益之自詡清流,靦顔降附,及金堡、屈大均輩之倖生畏死,詭託緇流,均屬喪心無耻。若輩果能死節,則今日亦當在予旌之列,乃既不能捨命,而猶假語言文字,以圖自飾其偷生,是必當明斥其進退無據之非,以隱殛其冥漠不靈之魄。一褒一貶,衮鉞昭然,使天下萬世,共知予準情理而公好惡,以是植綱常,即以是示彰癉。凡諸臣事蹟之具於《明史》,及《通鑑輯覽》者,宜各徵考姓名,仍其故官,予以謚號,一準世祖時例行。其令大學士、九卿、京堂、翰詹科道、集議以聞。*清實録館纂修: 《清實録·高宗純皇帝實録》,卷九九六,乾隆四十年十一月上,第317—318頁。

乾隆朝中葉以後,清廷展開一系列修史事業,其中至少有二項與明清易鼎之際的歷史直接相關,即: 給予明季殉節諸臣謚號及編纂明季《貳臣傳》。被壓抑了百多年的歷史,終於可以筆之於文,公之於世。*關於乾隆對南明歷史的處理,可參何冠彪: 《清高宗對南明歷史地位的處理》,《新史學》第7卷第1期(1996年3月),第1—27頁。

在上録乾隆四十年的《命議予明季殉節諸臣謚典》一諭中,乾隆羅列了各類應考慮賜予謚號的“勝國死事之臣”。在諭文後段,牧齋赫然以反面人物的代表出現。乾隆給予牧齋的評價毫不含糊:“自詡清流,靦顔降附”、“喪心無耻”;尤有進者,牧齋“既不能捨命,而猶假語言文字,以圖自飾其偷生,是必當明斥其進退無據之非,以隱殛其冥漠不靈之魄”。

乾隆四十三年,乾隆創作《全韻詩》,内有《世祖平定天下》一首*《全韻詩》者,乾隆詠史之系列詩作,凡106首,遍用全部詩韻,故稱。《全韻詩》所詠上起唐堯,直至清世,乾隆以之傳達其歷史政治觀。參喬治忠、崔岩: 《韻文述史 審視百代——論清高宗的咏史〈全韻詩〉》,《文史哲》(2006年第6期),第69—74頁。。此首詠順治帝之入主中土。乾隆歌其功頌其德,表其禮葬前明帝之后妃、公主等,又賜予明末殉節諸臣謚號,“褒闡實亘古曠典”,云云。於此語境中,乾隆四十年《命議予明季殉節諸臣謚典》一諭之文字再派用場,被迻録於詩句後,用爲詩注,而乾隆對牧齋之“斧鉞之誅”,亦同時再次重申、强調。

寧遠祖氏石坊疊舊作韻二首(乾隆四十三年,1778)

翠華迤邐度秋朝,祖氏石坊復見遥。雖是貳臣背明國,卻成世族事清朝。(昨命國史館以明臣降附本朝者,列爲《貳臣傳》,并視其歷著勳績,忠於我朝如洪承疇等,爲甲編,其進退無據,不齒於人,如錢謙益,爲乙編,以示褒貶。若祖大壽,雖由明總兵來降,有負勝國,然在本朝,則功績茂著,其子孫並爲世臣,正宜列之甲編者也。)(其一)

崇焕遭縲入獄朝,率兵獨跳去而遥。弗追弗罪仍爲守,足識陵夷笑勝朝。(祖大壽聞我軍進薄燕京,同袁崇焕入援,及我太宗用計,明帝不察,竟磔崇焕於市。大壽驚懼,率兵徑歸,其叛跡已著,而明帝聞之,既不追回,又不加罪,大壽亦仍爲明守錦州。且既已納款我朝,及縱歸,復懷觀望,反覆無常,直待勢窮援絶,始決計來降。其故誠不可解,而明人委邊事於叛臣,明政之陵夷,即此可見矣。)(其二)*(清) 清高宗: 《御製詩集》,四集,卷五二,古今體六十二首(戊戌八),第16b—17a頁(總第198頁)。

寧遠祖氏石坊再疊舊作韻二首(乾隆四十八年,1783)

明綱值夕不謀朝,天命人心去已遥。大壽屢招降乃就,(天聰三年,太宗親統大軍征明,寧遠巡撫袁崇焕、錦州總兵祖大壽赴援。我太宗用計間之,明帝不察,竟磔崇焕於市。大壽驚懼,率兵徑歸,仍爲明守錦州。明帝既不追回,又不加罪。至天聰五年秋,太宗統兵圍大凌河,明兵四萬自錦州來援,我軍進擊,大破之,生擒監軍道張春等。十月大凌壘中糧絶,祖大壽始舉城降,夜至御營輸款,尋縱歸錦州。大壽復叛,與我兵相拒。太宗復遣鄭親王濟爾哈朗等統軍,更番圍錦州。至崇德七年三月,大壽糧盡援絶,戰守計窮,又聞松山已失,乃率衆官詣軍門降,遂克錦州。計其屢懷觀望,實爲反覆無定。而其初志,尚依戀勝國,猶一端之可節取者耳。)嘉其初尚戀朱朝。(其一)

寧遠重征值此朝,因之詠古睪思遥。貳臣傳復分甲乙,用訓人毋事兩朝。(前曾敕國史館,以明臣降附本朝者,編列《貳臣傳》,以爲人臣身事兩朝者戒。其中復示區别,如洪承疇等,著有勳績,盡力本朝者,爲甲編;其進退無據,不齒於人,如錢謙益輩,爲乙編。若祖大壽,雖大節已虧,有負勝國,而於我朝功績茂著,子孫世禄,仍予列之甲編云。)(其二)*(清) 清高宗《御製詩集》,四集,卷一,古今體八十一首(癸卯八),第24b—25b頁(總第910頁)。

祖大壽 (?—1656),字復宇,遼東寧遠(今遼寧興城)人,吳三桂舅。崇禎元年(1628),祖大壽守寧遠,獲“寧遠大捷”,擢爲前鋒總兵官,駐錦州。後隨袁崇焕入關保衛京城。而崇禎中皇太極反間計,袁崇焕下獄。祖大壽懼,毁山海關逃出。崇禎四年(1631) 大凌河之戰,祖大壽糧盡援絶,詐降,後逃至錦州城。清屢次招降,不從。崇禎十四年(1641) 松錦大戰,援軍洪承疇兵敗,錦州解困徹底無望,祖大壽乃率部降清。後從龍入關,順治十三年(1656) 殁於北京*事詳趙爾巽等著: 《清史稿·祖大壽傳》,北京: 中華書局1976年版,卷二三四,第9419—9429頁。。

乾隆所詠之祖氏石坊位於寧遠衛,即所謂“祖家牌樓”,一爲祖大壽樓,一爲祖大樂樓。祖大壽樓建於明崇禎四年,高可十餘丈,上層内外匾皆大書“玉音”二字,第二層前刻“元勳初錫”,後刻“登壇駿烈”*參見金景善: 《祖氏兩牌樓記》,《燕轅直指》,載於《燕行録全集》第71册,首爾: 東國大學校出版部2001年版,卷二,第66—68頁。,爲明室爲表彰祖氏功勳所頒賜者。

經吕翁山作(乾隆四十三年,1778)

我太宗皇帝擒洪承疇處也,見皇祖詩中,而《通志》訛爲吕洪山。兹經過其處,命更正之。爾時武烈,已見於《全韻詩》中松山、杏山之作。特以洪承疇被擒於此,復以其事詠之。

衮衣經略屢更人,足識君無定見真。莫怪生降背厥義,要知能養在乎仁。(太宗每得降人,皆厚撫之,使各得其所。洪承疇既降,送至盛京,即授顯秩,推誠待之,故感而思報。)明亡緣自生多議,國史應爲列貳臣。(洪承疇在明代,身膺閫寄,一旦力屈俘降,歴躋顯要。律以有死無二之義,固不能爲之諱。然其後宣力東南,頗樹勞伐,雖不克終於勝國,實能効忠於本朝。豈可與錢謙益輩之進退無據,不齒於人者,漫無區别?因命國史館總裁,於《貳臣傳》分爲甲乙二編,俾優者瑕瑜不揜,劣者斧鉞凛然,以示傳信,而彰公道。)然亦其間具優劣,更教甲乙等差陳。*(清) 清高宗: 《御製詩集》,四集,卷五二,古今體六十二首(戊戌八),第18a—19a頁(總第199頁)。

經吕翁山疊戊戌舊作韻(乾隆四十八年,1783)

明似承疇者幾人,生降其國兆亡真。固緣靦面不知耻,亦以開心大布仁。遼左馳驅從聖主,江南經略果能臣。(洪承疇,在勝國身膺閫寄,一旦力屈俘降,固於臣節有虧,亦由我太宗推誠布德,能得人之心,是以承疇感激圖報。其馳驅遼瀋,宣力東南,頗樹勞伐,雖不克終於明季,實能効用於本朝,非如錢謙益輩進退無據者比也。)金陵縛致道周(黄。)日,無奈稜稜事説陳。(承疇既投誠本朝,明人訛傳爲陣亡,優恤備至。後黄道周被執至金陵時,承疇經略江南,以道周同鄉,遣人慰問。道周言“先帝因洪經略已死,優賜祭葬,舉國皆知,今安得復有洪經略”云云。詞氣激昂慷慨,聞者感動,承疇爲之慙沮。承疇、道周者,皆閩人,漳浦蔡聞之先生嘗言其鄉事最悉。)*(清) 清高宗: 《御製詩集》,四集,卷一,古今體八十一首(癸卯八),第22b—23a頁(總第909頁)。

洪承疇 (1593—1665),字彦演,號亨九,福建泉州南安英都人。萬曆四十四年(1616) 進士,累官至陝西布政使參政,崇禎時官至兵部尚書、薊遼總督。吕翁山在錦縣松山附近。崇禎十五年(1642),清八旗破洪承疇軍於松山,遂盡得遼西之地。松錦大戰,洪承疇戰敗被俘,後降清爲漢人大學士。順治元年(1644) 四月,隨清軍入關。抵京後以太子太保、兵部尚書兼右副都御史銜,列内院佐理機務。十年(1653),受命經略湖廣、廣東、廣西、雲南、貴州等地,總督軍務兼理糧餉。十六年(1659),督清軍攻佔雲南後返京。十八年(1661),自請致仕。康熙四年(1665) 逝世,謚文襄。*事詳趙爾巽等著: 《清史稿·洪承疇傳》,卷二三七,第9465—9475頁。

與上四題詩直接相關者,爲乾隆四十三年(1778) 之諭:

命國史館以明季《貳臣傳》分甲乙二編。諭: 我國家開刱之初,明季諸臣,望風歸附者多,雖皆臣事興朝,究有虧於大節,自不當與范文程諸人,略無區别。因命國史館,以明臣之降順者,另立《貳臣傳》,據實直書,用彰公是。兹念諸人立朝事蹟,既不相同,而品之賢否邪正,亦判然各異,豈可不爲之分辨淄澠?如洪承疇在明代,身膺閫寄;李永芳曾乘障守邊,一旦力屈俘降,歷躋顯要,律以有死無貳之義,固不能爲之諱,然其後洪承疇宣力東南,頗樹勞伐,李永芳亦屢立戰功,勳績並爲昭著,雖不克終於勝國,實能効忠於本朝。昔戰國豫讓,初事范中行,後事智伯,卒伸國士之報。後之人,無不諒其心而稱其義。則於洪承疇等,又何深譏焉?至如錢謙益,行素不端,及明祚既移,率先歸命,乃敢於詩文陰行詆毁,是爲進退無據,非復人類;又如龔鼎孳,曾降闖賊,受其僞職,旋更投順本朝,並爲清流所不齒,而其再仕以後,惟務靦顔持禄,毫無事蹟足稱,若與洪承疇等同列《貳臣傳》,不示等差,又何以昭彰癉?著交國史館總裁,於應入《貳臣傳》諸人,詳加考覈,分爲甲乙二編,俾優者瑕瑜不掩,劣者斧鉞凛然,於以傳信簡編,而待天下後世之公論,庶有合於《春秋》之義焉。然朕所以爲此言者,非獨爲臣子勵名教而植綱常,實欲爲君者,當念苞桑而保宗社。蓋此諸人,未嘗無有用之才,誠使明之守成者,能慎持神器而弗失,則若而人,皆足任心膂股肱,祖業於是延,人才即於是萃。故有善守之主,必無二姓之臣。所以致有二姓之臣者,非其臣之過,皆其君之過也。崇禎臨終之言,不亦舛乎!*清實録館纂修: 《清實録·高宗純皇帝實録》,卷一五一,乾隆四十三年二月下,第50—51頁。

乾隆四十三年,乾隆東巡龍興之地盛京,恭謁祖陵;四十八年,盛京庋藏《四庫全書》之文淵閣落成,乾隆再度東巡,同時祭奠先祖三陵。乾隆於滿清崛起之地撫今追昔,攄懷舊之蓄念,發思古之幽情,賦詠曾與先祖戰鬥於遼瀋大地之明朝總兵祖太壽、總督洪承疇,並對二人“雖是貳臣背明國,卻成世族事清朝”之功過給予評價。乾隆此六詩,可能是一時有感而發之作,但其背後的評價綱領其實早已胸有成竹,蓋乾隆四十三年,乾隆有《命國史館以明季〈貳臣傳〉分甲乙二編》一諭,早於諸詩之作。此諭部分文字,直接出現在詠祖大壽、洪承疇詩的注文中。

在上述《全韻詩》中,牧齋是做爲“勝國死事之臣”的反面人物代表而被論及的。在詠祖大壽、洪承疇六詩中,牧齋是乾隆釐定何等人物可入《貳臣傳》甲編、何等人物該貶入乙編的參照系。在乾隆的操作、“定性”下,牧齋在清代官史的話語系統中成爲既不忠於明室又不忠於清朝的典型負面人物;“自詡清流,靦顔降附”、“進退無據,不齒於人”乃乾隆給予牧齋的判詞,乾隆大書特書之,反覆使用之,樂此不疲。而究其實,明清改朝换代,仕二姓之臣多的是,爲何乾隆如此在意、憎惡牧齋?在上引二諭中,乾隆已透露了箇中玄機——牧齋“既不能捨命,而猶假語言文字,以圖自飾其偷生,是必當明斥其進退無據之非,以隱殛其冥漠不靈之魄”;“行素不端,及明祚既移,率先歸命,乃敢於詩文陰行詆毁,是爲進退無據,非復人類”。從此看來,牧齋之所以成爲乾隆眼中極惡不赦、喪心無耻之徒,不在於他的政治行爲(類似牧齋者大有人在,甚至可以説,牧齋的作爲,在其時的歷史形勢中,根本無足輕重),而在於他的“語言文字”、“詩文”。乾隆之舉措,從側面佐證了一個事實——牧齋的詩文具有異於尋常的力量。

其他不屬上述三個系統的,尚有二詩。

五詞臣五首·故禮部尚書銜原侍郎沈德潛(乾隆四十四年,1779)

沈德潛與錢陳羣,余嘗稱爲江浙二老。施恩則同,而守分承恩,則沈不逮錢遠甚。德潛吳中諸生,久困場屋。乾隆戊午舉於鄉,年已七十。其成進士、選詞林,皆由物色而得之。授職甫三年,即擢至詹事,再遷禮部侍郎,命在尚書房授諸皇子讀。戊辰秋,引年乞休,准致仕。瀕行,呈所作《歸愚集》籲賜序文。德潛早以詩鳴,非時輩所能及。余耳其名已久,頻年與之論詩,名實信相副,笑俞所請。因云非常之人,然後有非常之遇。德潛受非常之知,而其詩亦今世之非常者,故以非常之例序之,蓋異數也。辛未南巡,命在籍食俸。丁丑,加禮部尚書銜。乙酉,賜其孫維熙爲舉人。嗣復時予存問,冀躋百齡。尋以己丑秋卒於家,聞而贈階優恤,以示軫惜,并入祀鄉賢祠。生前身後,寵榮至矣。顧其辛巳來京,以選刻《國朝詩别裁集》乞序。閲之,則以錢謙益輩爲本朝之冠。其人皆士類所不齒,德潛首列之,離忠孝而言詩,乖於正道。其他序次,亦多踳誤。意德潛耄荒,或其門下士依草附木者流所爲,而德潛未及檢。因命内廷翰林重爲精校,以定去留,并序示大義而還之,猶包容不加責也。戊戌秋,徐述夔逆詞案發。沈德潛曾爲作傳,稱其品行文章皆可法,直視悖逆詩句爲泛常,轉欲爲之記述流傳,則良心澌滅盡矣。使其身尚在,獲罪不小。雖已死,亦不可竟置不論。因下廷臣議。僉云: 應削奪所有階銜祠謚,并仆其墓碑,以爲衆戒。並從之。今作懷舊詩,仍列詞臣之末,用示彰癉之公,且知余不負德潛,而德潛實負余也。

東南稱二老,曰錢沈則繼。並以受恩眷,佳話藝林志。而實有優劣,沈踳錢爲粹。錢已見前詠,兹特言沈事。其選國朝詩,説項乖大義。(錢謙益品本不端,且以明季大臣降順本朝,復膺顯秩,而又陰爲誹刺,進退無據,實不足比於人類。德潛取爲國朝詩之冠,竟不論其名節有虧,妄加評許,昧於忠孝大義,尚何足以言詩?詳見向所作《〈國朝詩别裁集〉序》。)制序正厥失,然亦無訶厲。仍予飾終恩,原無責備意。昨秋徐(述夔。)案發,潛乃爲傳記。忘國庇逆臣,其罪實不細。用是追前恩,削奪從公議。彼豈魏徵比,仆碑復何日。(叶。)蓋因耄而荒,未免圖小利。(徐述夔家饒於貲,德潛爲之作傳,不過圖其潤筆,貪小利而諛大逆,不知有耻,并不知畏法矣。)設曰有心爲,吾知其未必。(叶。)其子非己出,紈袴甘廢棄。(德潛無子,其嗣子種松,不知何所來。人甚不肖,狎邪作惡,曾命該撫就近約束之,幸而未致生事抵罪。而德潛末年所得諛墓財,皆被其蕩費罄盡。娶妾至多,養子至十四人。其視德潛賜舉人者,不久即夭,其餘無一成材者,實德潛忘良負恩之報也。)孫至十四人,而皆無書味。天網有明報,地下應深媿。可惜徒工詩,行闕信何濟?*(清) 清高宗: 《御製詩集》,四集,卷五九,古今體三十七首(己亥五),第8a—10b頁(總第198頁)。

關於沈德潛《國朝詩别裁集》事,乾隆二十六年(1761) 先有一諭:

諭軍機大臣等: 沈德潛來京,進所選《國朝詩别裁集》求爲題辭,披閲卷首,即冠以錢謙益。伊在前明,曾任大僚,復仕國朝,人品尚何足論?即以詩言,任其還之明末可耳,何得引爲開代詩人之首!又如慎郡王,以親藩貴介,乃直書其名,至爲非體。更有錢名世,在雍正年間,獲罪名教,亦行入選。甚至所選詩人中,其名兩字,俱與朕名同音者,雖另易他字,豈臣子之誼所安?且其間小傳評注,俱多紕謬。沈德潛身既老憒,而其子弟及依草附木之人,慫惥爲此,斷不可爲學詩者訓。朕顧可輕弁一辭乎?已命内廷翰林,逐一檢删,爲之别白正定矣。至朕自來加恩於沈德潛者,特因其暮年晚遇,人亦謹愿無他。是以令其在家食俸,加晉頭銜,以示優恤,然莊有恭前任蘇撫時,曾奏及伊子不知安分,時爲規戒,俾不至多事,累及伊父。此正莊有恭存心公正,所以保全沈德潛者不少。現在詩選刻已數年,陳宏謀則近屬同城,尹繼善雖駐江寧,亦斷無不行送閲者。使能留心如莊有恭,據理規正,不但此集早知檢點,即其子弟等群知約束,安靜居鄉,其所裨於沈德潛者,豈淺鮮耶?陳宏謀無足論,而尹繼善佯爲不知之錮習,雖朕屢經諄諭,尚執而不化耳!著將此傳諭尹繼善、陳宏謀,令其知所省改。*清實録館纂修: 《清實録·高宗純皇帝實録》,卷六四八,乾隆二十六年十一月上,第251—252頁。

乾隆《沈德潛選〈國朝詩别裁集〉序》云:

沈德潛選國朝人詩而求序,以光其集。德潛老矣,且以詩文受特逹之知,所請宜無不允。因進其書而粗觀之,列前茅者,則錢謙益諸人也。不求朕序,朕可以不問,既求朕序,則千秋之公論繋焉,是不可以不辨。夫居本朝,而妄思前明者,亂民也,有國法存。至身爲明朝逹官,而甘心復事本朝者,雖一時權宜,草昧締構所不廢,要知其人,則非人類也。其詩自在,聽之可也,選以冠本朝諸人,則不可,在德潛,則尤不可。且詩者何?忠孝而已耳。離忠孝而言詩,吾不知其爲詩也。謙益諸人,爲忠乎?爲孝乎?德潛宜深知此義。今之所選,非其宿昔言詩之道也。豈其老而耄荒,子又不克家,門下士依草附木者流,無達大義、具巨眼人捉刀所爲,德潛不及細檢乎?此書出,則德潛一生讀書之名壞,朕方爲德潛惜之,何能阿所好而爲之序?又錢名世者,皇考所謂名教罪人,是更不宜入選。而慎郡王,則朕之叔父也。雖諸王自奏,及朝廷章疏署名,此乃國家典制。然平時朕尚不忍名之,德潛本朝臣子,豈宜直書其名?至於世次前後倒置者,益不可枚舉。因命内廷翰林,爲之精校去留,俾重鋟板,以行於世,所以栽培成就德潛也,所以終從德潛之請,而爲之序也。*(清) 清高宗御製,(清) 于敏中、梁國治等奉敕編: 《御製文集》,上海: 上海古籍出版社1987年版,《四庫全書·集部别集類》第1301册,初集,卷12,第9b—11a頁(總第114—115頁)。

逮乾隆三十四年,乾隆查處牧齋遺著最烈時,復有此諭:

又諭: 前經降旨,將錢謙益之《初學集》、《有學集》嚴行查禁。業據高晉、永德等先後奏到,江浙兩省所有板片書本,陸續收繳銷燬。因思沈德潛、錢陳群二人,平素工於聲韻,其收藏各家詩集必多在。錢陳群於錢謙益詩文,似非其性之所近,且久直内廷,尚屬經事,諒不致以應禁之書,轉視爲可貴。若沈德潛,向曾以錢謙益詩選列《國朝詩别裁集》首,經朕於序文内申明大義,令其徹去,但既謬加獎許,必於錢謙益之詩,多所珍惜,或其門弟子狃於錮習,尚欲奉爲瓣香,妄以沈德潛齒宿爵尊,謂可隱爲庇護,慫慂存留,亦未可定。果爾,豈沈德潛不知恩重,不復望朕爲之慶百歲耶?沈德潛、錢陳群,自退居林下以後,朕恩禮便蕃,所以體恤而矜全之者,無所不至,冀其頤養林泉,俱臻上壽,人瑞表稱,爲東南镏紳佳話。優眷所被,至今有加。伊二人寧不感戴殊榮,勉思仰副?若其家尚有錢謙益《初學》、《有學》等集未經呈繳者,即速遵旨繳出,與兩人毫無干涉,斷不必慮及前此收藏之非,妄生疑畏。豈朕成全兩人至此,而委曲令其繳出,轉從而加之罪責乎?設或不知警悟,密匿深藏,使悖逆之詞,尚留人世,此即天理所不容,斷無不久而敗露之理。縱使二人不及身受其譴,寧不爲其子孫計乎?朕於獎善懲惡,悉視其人之自取,從無絲毫假借,錢陳群尤所深知,而沈德潛則恐不能盡悉矣。著傳諭高晉、永德,將此旨就近密諭沈德潛、錢陳群知之。令各據實恪遵,體朕始終優禮保全之意。仍將如何宣諭遵辦之處,附便奏聞。(1769D)*清實録館纂修: 《清實録·高宗純皇帝實録》,卷八四一,乾隆三十四年八月下,第239—240頁。

沈德潛(歸愚,1673—1769)《國朝詩别裁集》(又有《欽定國朝詩别裁集》之目,今稱《清詩别裁集》),始選於乾隆十九年(1754),二十四年(1759) 初刻,二十五年(1760) 重訂,二十六年(1761) 增訂本刻行,同年十二月,乾隆嚴厲批評之,責令南書房删改重鐫,將錢謙益等之詩删去。沈氏此選,收清初以迄乾隆間詩人近千,詩作幾達四千首,無愧鴻篇鉅製。沈氏以《國朝詩》名其集,固欲使之成爲清朝之“正典”(canon),而己爲此國朝詩“選政”之功臣。

沈德潛生前曾有殊遇,七十餘歲後獲帝識眄,平步青雲,“尚書房行走”,致仕前,官拜内閣學士兼禮部侍郎。乾隆曾賜德潛詩,有句曰:“我愛德潛德,淳風挹古初。從來稱晚達,差未負耽書。”*(清) 清高宗: 《御製詩集》初集,卷三四,第23b頁。沈進獻《國朝詩别裁集》,求御序,本爲成就聖朝及己一樁風雅之事,没想到,此舉竟爲自己及牧齋帶來滅頂之災。

沈德潛殁於乾隆三十四年(1769)。沈氏的文字獄案,竟在其身後愈演愈烈。先是乾隆四十一年,乾隆下令追查沈氏門人潛行印刷原本《國朝詩别裁集》之事。逮乾隆四十三年,“徐述夔逆詞案”發(乾隆語),乾隆以沈氏曾爲徐述夔作傳,“直視悖逆詩句爲泛常”,“雖已死,亦不可竟置不論”,命廷臣議其罪。最後,曾經“青鞋布襪金階上,天子親呼老秘書”的沈老先生被追奪階銜、罷祠削謚、平毁墓碑,真個慘不忍睹*袁枚《懷人詩》其四:“確士先生七十餘,自删詩稿號歸愚。青鞋布襪金階上,天子親呼老秘書。”見(清) 袁枚: 《小倉山房詩集·文集·外集》,上海: 上海古籍出版社1995年版,《續修四庫全書·集部·别集類》第1431—1432册,上海圖書館藏清乾隆刻增修本影印本,詩集,卷三,第16b頁(總第262頁)。。沈氏晚歲及身後之劫禍,與牧齋難分難解,菟絲附女蘿,詩與政治之糾葛,往往出人意表,有莫知其所以然者。

宋端石綬帶硯歌(乾隆四十六年,1781)

端溪之石潤溪瀨,誰鑿爲硯刻綬帶?蓋不出乎熱中流,寓意乃在不言外。鐵崖改綬以爲壽,欲藉硯田永年久。(二句檃括楊維楨銘語。)大明鐃歌鼓吹曲,亦曾用此摛詞否?(維楨於元仕不顯,而不肯仕明,似爲全人。然其集中,有《大明鐃歌鼓吹曲》,非刺故國,頌美新朝,與《劇秦美新》何異?豈真全人所爲?夫錢謙益既仕本朝,復陰爲詩文詆毁,深惡其進退無據,然猶稍有懷故國之心。若維楨,則直毁故國,其較謙益尤甚。昨歲因閲《四庫全書》,見所録維楨集,曾爲文揭其卷首以斥之。)爲壽榮乎抑辱乎?龍賓有識慙斯徒。*(清) 清高宗: 《御製詩集》,四集,卷七七,古今體七十六首(辛丑一),第15b—16a頁。又,“宋端石綬帶硯”,今存,即“南宋端石鳳池硯”,南宋淳熙元年(1174) 銘,長24.1 cm,寬16.4 cm,厚3.5 cm,重3 310 g。紫端石,硯面陷刻一綬帶鳥,鳥首與鳥身爲墨池,長尾由左向右回繞出墨堂,首端與左下角有傷缺。硯背寬平,首端與右側有傷缺。中央直刻隸書:“淳熙元年。”右方陰刻楷書銘:“壽帶翩躚集我硯田,用發藻思亦以永年。”行楷款“維楨”,篆印“維楨”、“鐵崖”。左下方陰刻行書“姚綬珍藏”,篆書印“雲東逸史”。下方側壁陰刻楷書乾隆此詩。款識曰:“乾隆己亥(四十四年,1779)仲秋月,御題。”陰刻篆書印“古香”、“太璞”。見故宫博物院編輯委員會編: 《千禧年宋代文物大展》,臺北: 故宫博物院2000年版,第445頁。又,硯上乾隆此詩下款題乾隆四十四年,而在《御製詩四集》中,此詩屬乾隆四十六年之什。今觀硯上詩與《御製詩集》中詩文字相同,但《御製詩集》本增加了注文。或乾隆先有硯上詩,後又於乾隆四十六年爲詩添注,故所標作年亦有二?

作此詩三年以前(乾隆四十三年,1778),乾隆已有《題楊維楨〈鐵崖樂府〉》一文,云:

楊維楨於元仕不顯,而不肯仕於明,似爲全人矣。而其補集中,有《大明鐃歌鼓吹曲》,非刺故國,頌美新朝,非真全人之所爲,與《劇秦美新》何以異耶?予命爲《貳臣傳》,於錢謙益之既仕本朝,陰爲詩文詆毁,常惡其進退無據。然謙益之所毁者本朝,猶稍有懷故國之心,若維楨,則直毁故國,較謙益爲甚。夫文章者,所以明天理、叙人倫而已,舍是二者,雖逞其才華,適足爲害,不如不識字之爲愈也。若曰懼明祖之强留,而故爲此遜詞以自全,乃明哲保身之計,予謂明祖直未强留耳,若與之官,將亦必受之。何也?以其忘故國而知之。危素跋而贊之,蓋亦同病相憐,曲爲之解耳。因著此論,並命録其集前,亦所以教萬世之爲人臣者。*(清) 清高宗: 《御製文集》,二集,卷一八,第5b—6b頁。

乾隆四十六年諭有云:

命館臣録存楊維楨《正統辨》。諭: ……夫維楨身爲元臣,入明雖不仕,而應明太祖之召,且上《鐃歌鼓吹曲》,頌美新朝,非刺故國,幾於《劇秦美新》,其進退無據,較之錢謙益託言不忘故君者,鄙倍尤甚,向屢於詩文中斥之。(1781B)*清實録館纂修: 《清實録·高宗純皇帝實録》,卷一一四二,乾隆四十六年十月上,第308頁。

楊維楨(鐵崖,1296—1370),所謂“元末三高士”之一,元亡後不仕。楊氏詩、文、戲曲皆精,尤以“鐵崖體”古樂府詩名擅一時。元社既屋,明太祖召楊纂修禮、樂書,婉辭不就。後有司敦促再三,無奈赴京,作《老客婦謡》,以表不仕二朝之意。留京百有一十日,俟所修書叙例略定,即乞歸家。行前宋濂作詩贈别,有句云:“不受君王五色詔,白衣宣至白衣還。”楊抵家卒。*詳(清) 張廷玉等: 《明史·楊維楨傳》,北京: 中華書局1974年版,卷二八五,第7308—7309頁。

楊維楨不仕二姓,理應得到乾隆的讚美纔是,不意乾隆卻深惡其人。在乾隆看來,楊氏雖無仕明之事實,但未必無仕明之心,又應明太祖召至京,上《大明鐃歌鼓吹曲》,“頌美新朝,非刺故國”,無異於“劇秦美新”。在乾隆批判楊維楨之際,牧齋竟然又成爲對比的對象。於此語境中,相對於維楨,牧齋雖進退無據,又陰爲詩文詆毁,“然猶稍有懷故國之心”,比維楨尚算略勝一籌。難得乾隆找到一個比牧齋更“不齒於人”的易代人物。

四、 乾隆批判牧齋詩文探微

詳味乾隆三十年(1765) 乾隆所作三詩,可知該年前後,他對牧齋的反感似乎還不至於太强烈,還未採取大段、長篇詩注的策略以施展其對牧齋狠毒的人身攻擊(詳下)。《反錢謙益淮陰侯廟詩即用其韻》、《歌風臺》二首,乃步韻詩,至少在文詞的表層結構上,與原作構成一定程度的、對等的互動關係,己作難免有所制約與收斂。就意韻而言,此二詩接近傳統的詠史詩,對前人所發的“史論”作一“翻案”(rebuttal),運思與文辭大體在傳統同類型作品的法度中。步韻有一定難度,能完成這兩首步韻詩,想乾隆對自己的詩藝多少有些得意。

《題夏圭山水》二首並未對牧齋作出任何批評,且其二末聯後注云“見卷前錢謙益識語”,以此可以推想,乾隆本聯乃借用或化用牧齋原作的文字而來。這可以説是乾隆對牧齋罕見的“首肯”。固然,乾隆此詩是題寫在夏圭的畫作上的,這宋畫是國寶,“宜子孫”的物件(“宜子孫”是乾隆在畫上所鈐衆多藏印的其中一章),乾隆自然會刻意爲自己在畫上留下一個文雅、聖哲的形象,以垂示永久,無惡言潑語,也頗可以理解。

前此四年,乾隆二十六年(1761),在示軍機大臣關於沈德潛《國朝詩别裁集》的諭令中,乾隆議及牧齋,也只説:“伊在前明,曾任大僚,復仕國朝,人品尚何足論?即以詩言,任其還之明末可耳,何得引爲開代詩人之首?”乾隆此數語,比起以後的詬駡,可算“温柔”。

要言之,在這幾年間,乾隆尚未太在意、痛恨牧齋,對他的批評是偶然觸發的,尚有分寸。此中原因何在?很可能是因爲乾隆此際還未讀過牧齋的《初學》、《有學》二集,對牧齋的認識尚不深,只是從沈德潛的《國朝詩别裁集》讀到牧齋若干詩作。乾隆《反錢謙益淮陰侯廟詩即用其韻》所“反”的牧齋的《題淮陰侯廟》詩,即在沈選中。在其1769A諭中,乾隆即云:“朕從前序沈德潛所選《國朝詩别裁集》……彼時未經見其全集,尚以爲其詩自在,聽之可也。今閲其所著《初學集》、《有學集》,荒誕背謬,其中詆謗本朝之處,不一而足。”可證。

後五年,乾隆三十五年(1770) 的《觀錢謙益〈初學集〉因題句》詩是一個分水嶺,自此以後,乾隆對牧齋,儘是詬詈之詞。這個新的發展來得其實並不突然。前此一年,乾隆三十四年(1769),牧齋已遭受到清王朝最密集的、嚴厲的批判;其年六月至十二月,半年之内,乾隆對牧齋曾六度發言,批判不遺餘力。1769A—F六件文獻中,前四爲乾隆諭旨,指摘牧齋《初學》、《有學》二集“荒誕背謬”,“詆謗本朝之處”觸目皆是;復指示:“此等書籍,悖理犯義,豈可聽其流傳,必當早爲銷燬。”清廷禁燬牧齋著作之舉,於兹正式啓動。乾隆於此四諭中,對禁燬牧齋的具體措施、地域範圍、任員、時程等等,頒下明確的指令。後二文獻較短,係臣下就牧齋著作的情況上奏,乾隆在其上批覆之言。

在上述第一階段的批判中,乾隆認爲:“伊在前明,曾任大僚,復仕國朝,人品尚何足論?”指出牧齋人品有問題。在這第二階段中,批判的火力大大增强。乾隆説:“(錢謙益)在前明時,身躋膴仕,及本朝定鼎之初,率先投順,洊陟列卿,大節有虧,實不足齒於人類。”(1769A)到此地步,牧齋已不止人格有缺陷,他簡直不是人了。至於牧齋的著作,乾隆評曰:“夫錢謙益,果終爲明臣,守死不變,即以筆墨騰謗,尚在情理之中。而伊既爲本朝臣僕,豈得復以從前狂吠之語,刊入集中?其意不過欲借此掩其失節之羞,尤爲可鄙可耻。”(1769A、1769B開首之論類此。)很明顯,在此一階段的乾隆詩文中,牧齋在關乎臣節的道德問題之上,還有一個因爲對清朝“筆墨騰謗”而帶來的政治問題,而後者又連帶使前者的嚴重性大幅增加,更形具體化。

《觀錢謙益〈初學集〉因題句》爲五律,篇幅不長,卻是乾隆批評牧齋詩中最狠辣的一首,是對牧齋全方位的攻擊。乾隆三十六年(1771) 的《銅印詩》所詠的主體並非牧齋,詩是乾隆因收得元末文物而發的思古之幽情。詩末論及中國史家對元末正統歸屬論斷之不公,云:“南人率左袒,正論誰衷折。”而詩之末聯忽及牧齋,云:“謙益瀛國公,其事益瞽説。”牧齋《書瀛國公事實》一文乃考史之作,主元順帝爲元明宗“抱養”之子,其生父實乃宋降主瀛國公。牧齋此論,是否“瞽説”,或可先置之不論,更重要的是,乾隆從“南人”史家忽而轉接至牧齋,在無意中透露出牧齋在其心目中的分量——牧齋儼然爲“南人”史家的代表。再者,乾隆厭惡的,又豈止於牧齋對“本朝”的“筆墨騰謗”?凡是牧齋對“異族”政權(古或今)有所諷議,都“招急”,聖天子乾隆一定要站出來糾謬匡正,口誅筆伐其“瞽説”。在此一認識下,乾隆與牧齋的對決,就不只因爲牧齋的文字對大清有所冒犯而已,而是因爲牧齋議及明清、漢滿、中外、華夷、正閏等大關大節,觸犯了當朝皇上的權威。愚意以爲,這纔是乾隆批判牧齋的關鍵所在。故質言之,牧齋文字、議論之妥當與否,只是乾隆詬駡牧齋的跳板而已,其亟亟捍護的,是“異族”入主“中國”的“政治正當性”(political legitimacy)。

乾隆批判牧齋的第三階段,有乾隆四十三年(1778) 的《全韻詩》、《寧遠祖氏石坊疊舊作韻二首》(及乾隆四十八年[1783]的《寧遠祖氏石坊再疊舊作韻二首》)、《經吕翁山作》(及乾隆四十八年的《經吕翁山疊戊戌舊作韻》)。這五題七首詩的共同之處,在於所詠的都是明清易鼎之際人物,但此等人物,於生死去就的抉擇卻又迥然不同——《全韻詩》所詠者,乃爲明朝殉節死事之忠臣;《祖氏石坊》及《吕翁山》諸什,則事涉叛明降清之“貳臣”。乾隆没有在詩的正文中詠及牧齋,牧齋出現在詩句後的長注中。

若然真如乾隆所言,其批判牧齋,“實爲世道人心起見,止欲斥棄其書,並非欲查究其事”(1769A),那麽,在上述第二階段的詩、文、措施中,禁燬牧齋的作業可説已經布置完成,而且很快就見到成效,何以牧齋仍屢屢出現在乾隆此一階段的文字中?大概是因爲乾隆發現,牧齋大有“回收再利用”(recycle) 的價值,故而不斷“鞭打一匹死馬”(beating a dead horse)。

如同上一階段,《全韻詩》、《祖氏石坊》、《吕翁山》諸作涉及牧齋的内容,都可在乾隆前此數年的諭令中找到對應的文字以及詮解的基準。乾隆四十年(1775) 到四十三年(1778) 間,對於明清易代之際的重要人物,乾隆下令給予權威的、官方的評價,具體的舉措是贈予明季殉節諸臣謚號,以及命國史館編列《貳臣傳》(及後復命《貳臣傳》分甲、乙二編),前者可參看乾隆四十年的諭令,後者有乾隆四十一年(1776C)、四十三年二諭可資研尋。

正是在製定其對明季殉國諸臣及“貳臣”的評議綱領、政策時,乾隆發現牧齋是一唾手可得的參照系,可多加利用。相對於“臨危授命,均足稱一代完人”的明季死事諸臣,“若錢謙益之自詡清流,靦顔降附,及金堡、屈大均輩之倖生畏死,詭託緇流,均屬喪心無耻,自當嚴《春秋》斧鉞之誅”,追加封謚,自然没他們的份。至如洪承疇、祖大壽等人物,“雖是貳臣背明國”,但洪承疇其人,“視其歷著勳績,忠於我朝”,而祖大壽,“雖由明總兵來降,有負勝國,然在本朝,則功績茂著,其子孫並爲世臣”,乾隆乃命史館臣,如此二人者,“正宜列之甲編”。

牧齋又如何? 乾隆明確指示:“其進退無據,不齒於人,如錢謙益,爲乙編,以示褒貶。”當初館臣受命編纂《貳臣傳》,稿成後呈上覽,乾隆披閲後,發現書中將錢謙益、洪承疇、祖大壽等混爲一談,龍顔大不悦,退件,命再分甲、乙二編,甲褒,乙貶。牧齋竟爾成爲清帝評價古今臣節的基準,而清代官史之一的體例、結構又因之而發生變化,牧齋於九泉之下,應感到“與有榮焉”?

總而言之,乾隆此一階段詩篇所詠的人物是明清之際明朝殉國諸臣及歸降清朝的“貳臣”,涉及牧齋的文字只在詩注中出現,但在此一語言環境中,乾隆所形構的、關於牧齋的“歷史記憶”(historical memory) 可謂每況愈下,愈“不齒於人”了。

不在上述三個語義系統中的,尚有二詩。乾隆四十四年(1779),乾隆有《五詞臣五首》之作,其中一首爲《故禮部尚書銜原侍郎沈德潛》,牧齋出現在詩的前序及夾注中。上文已指出,牧齋之所以引起乾隆皇帝的注意,很有可能就是乾隆二十六年(1761) 沈德潛進呈《國朝詩别裁集》求御序所惹的禍。乾隆於當年已降旨批評沈德潛及牧齋,此諭之文字及旨意又重現於乾隆賜沈書的序中。後來,在查禁牧齋著作最嚴厲時(乾隆三十四年,1769),乾隆又下特諭,警告沈德潛莫存僥倖,切勿“密匿深藏”牧齋詩集,否則後果自負(見1769D)。此乃其年八月廿九日之事,而沈猝死於九月七日*(清) 袁枚: 《太子太師禮部尚書沈文愨公神道碑》,《小倉山房詩集·文集·外集》,文集卷三,第23a頁(總第12頁)。,乾隆此諭恐與沈氏之暴斃不無關係。逮乾隆四十一年(1776),乾隆又諭軍機大臣等,謂發現德潛殁後,“其門下士無識者流,又復潛行刷印”未經删定之原本《國朝詩别裁集》,命追查原板所在,解京銷燬。此德潛殁後一小劫也(詳1776B)。乾隆四十三年(1778),發生所謂“徐述夔逆詞案”,乾隆謂:“沈德潛曾爲作傳,稱其品行文章皆可法,直視悖逆詩句爲泛常,轉欲爲之記述流傳,則良心澌滅盡矣!使其身尚在,獲罪不小。雖已死,亦不可竟置不論。”事態嚴重了。命下廷臣議,結果是:“削奪所有階銜祠謚,並仆其墓碑,以爲衆戒。”此德潛身故後之一大劫。乾隆《故禮部尚書銜原侍郎沈德潛》一詩即作於此案定讞之次年,難怪其詩序、夾注叙述此事之來龍去脈特爲詳盡,之所以如此,大概就是不欲臣民視聖主爲刻薄寡恩之人,遂洋洋灑灑、絮絮叨叨一大篇,以申明中外,“余不負德潛,而德潛實負余也”*此中情實,也許還有必要從另一角度考量之,此乃於香港嶺南大學一次會議席間,徐雁平、羅時進二位教授所提點者。要言之,究竟是因爲乾隆要批判牧齋而牽連及沈德潛,還是因爲乾隆要奪其時天下之“文柄”(在沈德潛手中),必先整沈而後方可?而牧齋乃此事“冷手”中之“熱煎堆”,遂借力打人?此一“陰謀論”,實在發人深省,惜筆者對沈德潛與乾隆二人之間的關係尚無深入研究,不敢臆斷,請俟他日。。

乾隆四十六年(1781),牧齋意外獲得一個小小的“平反”。乾隆本年收得一件南宋端石鳳池硯,見硯背刻楊維楨銘文,不耻之,乃作《宋端石綬帶硯歌》刻硯側壁,以譏諷維楨。乾隆於詩的夾注中議及維楨與牧齋的人格操守。元末楊維楨入明不仕,當時後世頗有嘉其行者。但在乾隆看來,維楨實乃僞君子,蓋其曾作《大明鐃歌鼓吹曲》,“非刺故國,頌美新朝,與《劇秦美新》何異?豈真全人所爲”?乾隆認爲,楊維楨比牧齋顯得更爲卑鄙無耻:“夫錢謙益既仕本朝,復陰爲詩文詆毁,深惡其進退無據,然猶稍有懷故國之心。若維楨,則直毁故國,其較謙益尤甚。”雖然如此,乾隆依然趁機抒發了他對牧齋制式般的譏貶,但至少,在這個語境中,乾隆承認牧齋“猶稍有懷故國之心”。牧齋此一“美德”,乾隆是從未在他處表過的。(固然,前此三年,乾隆已作有《題楊維楨〈鐵崖樂府〉》一文,置諸《四庫全書》所録維楨集卷首,此處詩注大部分文字實迻録自該處,包括其評牧齋者。)

五、 關於皇權與“場域”的理論性思考

乾隆雖然愛寫,但其詩藝無甚足觀,顯而易見。但上文所述關於乾隆詠及牧齋的詩,卻有一個不見於歷代詩歌的、殊堪玩味的現象——這在於他安排詩句與附注的形構方式 (textual configuration)。從乾隆三十五年的《銅印詩》開始,我們發現,詩與注的篇幅完全不成比例,注文字數遠遠超過詩句本身——詩,淪爲滄海一粟,四面楚歌。而在相關的詩作中,注文又多半雷同,其來源,都是詩篇誕生前乾隆所曾頒下的相關諭令。

乾隆的詩與注構成一個“詮釋循環”(hermeneutic circle),可謂“吾道一以貫之”矣。而文本意義的基石,乃至於歸宿,不在詩,而在注(或序)中所述引的、乾隆的諭令。這些附注,是否乾隆手筆,很難判斷。“十全老人”治御天下萬國,文治武功,日理萬機,故而這些冗長的詩注,很可能是他授意翰林學士或隨侍的詞臣代爲檢索、繕寫的,但乾隆這皇帝,精力確實異於常人,要是他真的寫起來,也常滔滔不絶,連篇累紙。無論如何,這些文字是乾隆“權力意志”、“絶對意志”的展演則可斷言。乾隆雖屢屢强調其以“大公至正爲衡”,所作所爲,光明磊落,“準情理而公好惡,即以示彰癉,而植綱常”、“以示傳信,而彰公道”,但究其實,這種種背後,有一種嚴格的道德律在起著指導作用,而其“終極關懷”(ultimate concern),在於進一步鞏固清朝統治中國(甚至於萬國)的政治正當性,模鑄一種只效忠於一朝一姓的臣節觀,以及唤醒滿清八旗的“歷史記憶”。這些詩篇,可能是乾隆一時興起的産物,但其背後因爲有乾隆的政治觀、道德律、“權力意志”在支配著一切的賦義 (signification) 行爲與過程,它們難免宿命地、無奈地淪爲注文/詔諭/御旨的附庸。

史家 Mark Elliott 曾論乾隆之文藝作爲,有言道:

通過將自己訓練爲一個藝術鑒賞家和實踐者,乾隆想要展現給衆人的是一個理想的君子形象,就其言談和行爲而言,乾隆企圖在文章與武德之間取得完美平衡: 精通射術並不足以讓他贏得文官的尊敬,其中一些文官爲世家大族,他們擁有的藏書比皇家還多。爲了鞏固皇權和他個人的權威,乾隆必須爲自己建構一個睿智君主的形象,以顯示他和他治下的臣民一樣精通詩歌、藝術、歷史和哲學。這顯然並非易事。在某種程度上,乾隆是成功的;但從另一方面來看,他的努力因自負、褊狹和過激而打了折扣。不過,無論如何看待他的文化品味和天分,乾隆對於那一時代領域所産生的影響,兩者都不容忽視。*歐立德: 《皇帝亦凡人》,第204—206頁。

此中意思,若用法國哲學家、社會學家布迪厄 (Pierre Bourdieu)“場域”(field) 理論的概念來表述,則乾隆乃欲將其於“文藝場域”中通過文藝創作所積累的“文化資本”(cultural capital),以及其扮演“詩人/書畫家/行動者”所掙得的“象徵資本”(symbolic capital),“轉换”爲其於“政治場域”中所能使用的資本與權力。愚見以爲,Elliott 於此之説未免過於謹小慎微(又因寫作者對其書寫對象難免有“移情作用”,遂亦有所遮閉)。要言之,至少從本文論述的乾隆有關牧齋的詩文來看,乾隆憑恃其九五之尊 (imperial authority) 而施行集權專制 (autocracy),以及“自由”,根本無視於各場域中的“自主性”;乾隆的言論摻和了“文藝/政治/朕”而形成一種權力的“混合體”(hybridity)——結果,斯文掃地,一切均淪爲其“權力意志”的展演與施行。下面,不妨再援用布迪厄的理論,進一步分析此中情況*在討論乾隆常將其書法作品賜予臣下的現象時,Elliot 曾説:“乾隆更樂意將其在書法上的天資轉變爲一種政治資本。”已觸及“文化資本”轉换爲“政治資本”的問題。見歐立德: 《皇帝亦凡人》,第211頁。由此看來,我在這裏進一步使用 Bourdieu 的資本理論來探討此中涉及的“場域”間的逾越關係,應該是一個可取的進路。。

布迪厄的實踐理論包含三個核心概念,即,“習性”(habitus)、“資本”(capital)、“場域”。每一場域(諸如經濟場域、政治場域、文藝場域、科學場域)都具有半自主性,由場域中的“行動者”(agent)(如詩人、科學家等)來表出其特徵。然而,場域並不是絶緣體,在一個場域中獲得的資本酬勞是有可能“轉换”到另一個場域中的。布迪厄把資本的不同形式的構成以及資本在各場域中的“可轉换性”放到了研究的中心位置*可參包亞明: 《譯後記》,《文化資本與社會煉金術——布爾迪厄訪談録》,上海: 上海人民出版社1997年版,第216—219頁。布迪厄説:“資本的不同類型的可轉换性,是構成某些策略的基礎,這些策略的目的在於通過轉换來保證資本的再生産(和在社會空間佔據的地位的再生産)。……資本的不同類型可以根據它們的再生産性加以區别,或更確切地説,可以根據它們如何輕易地被傳遞來加以區分,即帶著或多或少的損失和或多或少的隱蔽性來加以區分;損失率與隱蔽的程度成反比狀變化。”布迪厄: 《文化資本與社會資本》(原題爲《資本的形式》),收入《文化資本與社會煉金術——布爾迪厄訪談録》,第209—210頁。。

布迪厄所謂的“文化資本”以三種形式存在: 一、 具體的狀態,以精神和身體的持久“性情”的形式;二、 客觀的狀態,以文化商品的形式(圖片、書籍、詞曲、工具、機器等等),這些商品是理論留下的痕跡或理論的具體顯現,或是對這些理論、問題的批判,等等;三、 體制的狀態,以一種客觀化的形式,這一形式必須被區别對待,因爲這種形式賦予文化資本一種完全是原始性的財産,而文化資本正是受到了這筆財産的庇護*布迪厄: 《文化資本與社會資本》,《文化資本與社會煉金術——布爾迪厄訪談録》,第192—193頁。。

關於“文藝場域”的自主性及其行動者的特性,高宣揚有頗爲精到的觀察: 布迪厄在分析文學和藝術場域時,一方面指明文學和藝術場域與社會其他場域的關聯(如其與政治或經濟場域的共同特點),但另一方面又亟亟揭示文學和藝術場域的文化再生産邏輯的特殊性,突顯其運作邏輯的自律性。文學和藝術場域不同於政治或經濟場域,在於文學和藝術所使用的特殊象徵性符號系統,其作爲人類創造精神的最高級、最細膩和最超越的表達方式,具有特别複雜、曲折、靈活和迂迴的性質。此外,文學家和藝術家,作爲特殊的知識分子,又傾向以清高的姿態和隱蔽的形式曲折地表達他們的利益和欲望。他們不願意直接參與社會、政治和經濟場域的鬥爭,有時甚至將政治和經濟場域的鬥爭看成“骯臟”的交易活動,他們寧願更多地以良心和道德責任的名義,從抽象的人性出發,監督政治和經濟場域的鬥爭*高宣揚: 《布迪厄的社會理論》,上海: 同濟大學出版社2004年版,第82—83頁。。

易言之,文藝場域的象徵性符號系統具有抽象、迂迴、“不切實際”的特質。若就中國傳統的文藝觀而言,也許就是講求“興寄”、“神韻”、“含蓄”、“言有盡而意無窮”等等。而且,欲將從文藝場域中掙得的資本“轉换”成經濟或政治場域的資本難乎其難。(不妨想想,畢其一生,梵谷曾賣出過幾張畫?司馬相如,又爲什麽要讓卓文君當爐賣酒?)再則文藝場域中人清高(或自命清高),“不戚戚於貧賤,不汲汲於富貴”*陶淵明於《五柳先生傳》中引黔婁之妻之言以自況。見逯欽立校注: 《陶淵明集》,香港: 中華書局1987年版,第175頁。(至少就理想而言),且多半對政治冷感,或刻意敬而遠之,是以文人雅士、騷人墨客窮愁潦倒,朝不保夕,古今中外司空見慣,應謂尋常。

乾隆皇帝的文藝作爲及情狀,卻完全不符合以上的描述。竊以爲,乾隆的賦詠行爲及其影響,不能用文藝場域的生産邏輯和美學來理解(無論乾隆是多麽的想附庸風雅)。乾隆關於牧齋的詩作帶有强烈的、明確的政治目的性,是政治舉措的産物;也可以説,在乾隆的操弄下,文藝場域與政治場域重疊起來了。此時,傳統詩歌的美學宗尚幾乎完全被犧牲掉,儘管這些詩篇遵從詩體的格律要求寫成(諸如句式、平仄、對仗、押韻等),卻毫無詩意、韻味。這些文本特殊的形構方式與結構更是對傳統詩歌的體式與情韻恣意的破壞 (vandalism): 乾隆把原屬政治場域的文件(documents,他的諭旨、詔書,儘管其每每是披著教化的外衣而頒下的)“剪貼”(cut-and-paste) 到詩句的四周,完全無視詩歌美學系統對意象、象徵、抒情、典雅的要求。更重要的是,詩中或詩後附注一般擔當補充、輔助的功能,爲詩句服務,而且文字也講求與詩句諧協,不至於喧賓奪主。乾隆的文本卻將這種主從關係、結構以及文字質地 (textuality) 完全顛倒過來——文本的意涵來自乾隆的諭令,詩句本身只是這些諭令的韻語“轉譯”(paraphrasing),淪爲相關諭令的附庸、從屬、延展。乾隆這些詩作(也許除了《題夏圭山水》一題),自始至終,都是政治場域的産物。乾隆專横、野蠻地剥奪了文藝場域中文化生産的自主性、自律性,以及詩人的靈魂與尊嚴。

弔詭的是,乾隆這些味同嚼蠟的詩作卻擁有在文藝場域中一般詩作難以企及的權力與光環。箇中原因何在?首先,這些詩作出自御筆,乃皇帝的化身,其權威性不言而喻,且不容置疑。再者,在這些詩篇尚未誕生以前,它們的意義與權力早已獲得“體制”的確認與奉行,因爲詩篇的意義及旨歸其實來自早於詩篇的、在政治與法律場域中擁有至高無上的權力的“聖旨”。

正因爲在乾隆的操作下,文藝場域等同於政治場域,原來在各别場域的資本的困難“轉换”,現在不費吹灰之力就可以達成。復次,文藝場域的行動者原爲藝術家與作家,而政治場域的行動者是政治家,但就本文所論述的情況而言,這兩個場域的行動者都是乾隆皇帝本人,“政”與“教”既集於一身,“場域”於“帝力”何有哉!乾隆關於牧齋的詩作是乾隆的政治資本,“文章,經國之大業”。明乎此,也許,我們對於乾隆的詩作(以及乾隆作爲詩人)就不必過於苛評了——因爲它們不是詩。

總而言之,在乾隆有關牧齋的詩作中,展露的除了平庸乏味、不甚高明的“湊韻”(以及“不韻”,尤其是他詠五詞臣中沈德潛那首,於其中,乾隆恣意地揭人隱私,刻薄寡恩)以外,也就是皇權與“國家”無所不在的、龐大的力量與意志。固然,我們也不能否認,他這種種作爲,也許是出於爲其大清王朝的福祉以及臣民的“健康”思想著想,有其睿智、善良與苦心在。而布迪厄提醒我們:“……國家最主要的力量之一,就是將思想的範疇强加於我們,并讓我們自發地將之運用於社會世界的所有事物,包括國家本身。”*成伯清: 《布爾迪厄的用途》,收入皮埃爾·布爾迪厄著,劉成富、張艷譯: 《科學的社會用途——寫給科學場的臨床社會學》,南京: 南京大學出版社2005年版,第11頁。至於乾隆屢屢强調的“大公至正”、“以示傳信,而彰公道”,我們不妨認爲,他是在文字中暗中(其實是明目張膽,習讀經史的讀者一眼就能看破)“挪用”(appropriate) 中國先聖的格言箴訓,以行使其“象徵權力”(symbolic power):“假自然、仁愛、賢能的名義而行,意義與賦義系統 (systems of meaning and signification) 遂得以遮蔽(並因此而强化)壓迫與剥削關係的能耐。”*Loïc Wacquant 闡釋 Bourdieu“象徵權力”的概念。見 Loïc Wacquant, ed., Pierre Bourdieu and Democratic Politics: The Mystery of Ministry (Cambridge and Malden [Massachusetts]: Polity Press, 2005), p. 134。也許不妨説,乾隆所施展的象徵權力,對牧齋(以及類似牧齋的文士)而言,究其實,就是“象徵暴力”(symbolic violence),以及實際暴力。

六、 結 語

於中國歷代帝王中,唐太宗(626—649在位)是乾隆心儀的對象。陳威 (Jack W. Chen) 對於唐太宗的文學舉措有頗爲深刻的觀察。他指出,對於唐太宗而言,文學之所以對帝國的建立與鞏固至關要緊,是因爲“在文學的空間中,帝國與君主得以被想象”。陳威以“文學的構建力量”(constitutive power) 形容之;在文學作品中,“抽象的政治觀念與難以名狀的社會機制被賦予了形式和聲音”。唐太宗書寫文學及政治的文本,而這些作品“也同時成爲其理想形象 (ideal image),他的自我 (self) 也因之而受到規範”,他既是這些作品的“主體”(subject),也是這些作品的客體 (object)*Jack W. Chen, The Poetics of Sovereignty: On Emperor Taizong of the Tang Dynasty (Cambridge [Massachusetts] and London: Harvard University Asia Center, 2010), p. 4.。在唐太宗的詩歌裏,陳威看到“在詩人的主體與帝國的化身 (persona) 之間存在著緊張性”*Chen, The Poetics of Sovereignty, p. 381.。而唐太宗的“帝王詩”(imperial poetry) 不應只被看作“政治正當性”(political legitimation) 的産物。唐太宗是在認真寫詩,是詩人*Chen, The Poetics of Sovereignty, p. 382.。

唐太宗之後千餘載,清朝乾隆皇帝的文治武功成就彪炳。但在乾隆的詩文中,我們看不到像唐太宗那樣的詩與政治間的拉扯與“張力”(tension)。乾隆的詩,至少就本文所述引的那些而言,只是政治的傳聲筒,其中君主的“權力意志”無所不在,轟耳欲聾。花非花,霧非霧。乾隆不是詩人。他通過詩體所欲建構的,是一個絶對的、曠古絶今的聖王形象。

(作者單位: 香港中文大學中國語言及文學系)