实验区:基层治理制度创新分析

2017-12-13温雪梅

温雪梅

实验区:基层治理制度创新分析

温雪梅

(南开大学周恩来政府管理学院,天津,300350)

实验区机制是一种中国本土政策执行下的探索学习式基层治理工具,是国家治理体系与治理能力现代化建设的重要制度创新。文章在对典型、项目治理、运动式治理、示范、实验区等概念进行辨析的基础上,通过对CH区全国社区治理与服务创新实验区创建过程的检视,完成了实验区机制模型的理论化建构。实验区机制包括制度发起者、制度执行者、制度创新框架、制度创新效果、治理客体等基本要素,其中实验区制度创新框架是最为核心的,它解释了实验区机制下的治理结构、制度创新的动力来源和主要运行路径。

基层治理;制度创新;实验区;机制

一、引言

传统社会管理模式的隐含假设是国家与社会的二元对立,而现代社会复杂性治理生态下的开放性和多元化的治理格局要求,对这种传统控制导向模式提出了严峻挑战。加之基层社会事务的特殊性,立法型(规划型)治理逐渐向实验型(政策型)治理转型。在社会治理中,实验的方法通过反复不断的问题解决来实现良好治理[1]。在全面推进国家治理体系与治理能力现代化的进程中,基层治理的好坏直接关系到国家整体治理的成效,对国家治理理念落地和政策执行起关键作用。因此,对基层治理实践的理论关涉有助于治理经验的总结,朝善治目标逼近。

“空间性、人口特征、社区组织三个社区性要素紧密交织在一起,互动产生了更宽层面的底层公共领域。”[2](54)城镇化的不断推进使得城市社区成为基层治理行动者互动的主要发生场域,在社区空间下研究基层治理,能较为全面地刻画并揭示政府在实验型治理中的结构、过程、动力机制等特点。本文在对典型、运动式治理、项目制、示范、实验区(同“试验区”)等治理工具概念进行辨析的基础上,试图通过对一个市辖区区域内的社区治理和服务创新实验区建设过程的描述,阐释本土治理工具—实验区及其运行机制。通过对中国本土政策执行经验的理论建构,以期给国人带来新的知识增量。

二、概念及文献综述

(一) 相关概念辨析

英语国家的政策执行研究走过了三个阶段:自上而下的视角、自下而上的视角、综合研究视角[3]。中国政策执行研究历程中,也形成了三种分析路径。第一种是强调政策执行过程中中央政府的权威、主导地位和地方政府的遵从,具有明显的“中央监控”[4]、“高位推动”[5]、“逐级发包”[6]的自上而下特征。第二种是自下而上的分析路径,相关学者运用关系网络的分析方法,认为中国政策执行结构是由“有限分权”的正式结构和“关系主导”的非正式结构共同组成[7],而执行过程的本质则是相关行动者在政策场域中的互动博弈[8−9]。第三种是整合性研究路径,将政策执行过程视为连续不断的策略性互动过程,行动者之间的权力关系是动态的、多向的[10−11]。然而中国政策实践表明,公共政策过程始终与社会过程紧密交织,故而不应照搬西方理论,而应采用一种综合性分析视角对现实经验进行诠释,进一步完善中国政策执行的本土化理论建构。

政策执行的基本原则是原则性和灵活性的结合。以改革开放作为时间分割线,中国政策执行实践前三十年的特点是原则性有余而灵活性不足,后三十年则赋予了更多的灵活性。政策执行实践的不同背景导致了不同的基层治理工具的产生。针对中国本土化治理工具的研究中,关于树典型、运动式治理、项目治理、示范、实验区等概念频繁出现,许多研究者在使用过程中也未加区分。厘清各概念的内涵,对于后续研究展开十分必要。典型、运动式治理等治理工具所要解决的都是“点”与“面”或者说局部与整体之间的矛盾关系,但它们之间又存在区别。

运动式治理是执政党以强大的政治合法性为基础和依托,通过执政党和国家官僚组织的意识形态宣传和超强的组织网络渗透,以发动群众为主要手段,在政治动员中集中组织社会资源以实现国家的各种治理目标,进而达成国家各项治理任务[12]。运动式治理并非一种制度化或常态化的社会治理工具,可以将其理解为对科层制失效的一种灵活性补充。树典型是政治权威为了达到社会整合的目的,在其自身政治利益驱动下的自觉行为[13]。通过政治权威塑造、宣传后,“典型”本身已不重要,而是其所代表的政治权威所赋予的价值观、政治文化和社会整合力[14−15]。从学者们的研究来看,典型更多地被赋予了一种意识形态工具的色彩。典型的发展路径一般是“典型诞生—典型发现—典型塑造—典型维护—典型学习”,高层领导的认可在“典型”树立中起着最关键的作用。项目治理是依附于正式科层体系上的一套政府管理机制,是将科层制体系下的资源重新优化配置,使资源的分配带有一定的指向性,是对公共事务治理与公共服务供给等常规性存在的例外补充[16]。随着社会系统复杂化程度加深,项目治理已经演化成社会运行和政策执行的重要机制,主要解决的是单中心的中央集权与多地方、层级、部门权力之间的矛盾。

通过以上分析可以看出,典型治理和项目治理是我国地方政府运动式治理在不同阶段的两种模式,都可以看成是社会治理和政策执行的“示范”机制,具有功能扩散的效果。而实验区是执政党和中央政府以社会整体发展为导向,支持和鼓励地方政府进行治理创新的一种探索性发展工具,兼具试点性和示范性,不能简单地归于某种运动式治理;另外,这也是一种体制性的学习机制,展示的是中国政治体制的自主学习能力[17]。

(二) 文献综述

诸如实验区、示范区之类的治理工具具有很强的政策导向性,是国家在治理过程中的“试错”实践。正是由于此类实践经验的不足,致使相关研究积累不够充分。

实验区研究主要有两大类,即国家可持续发展实验区、国家综合配套改革试验区。国家可持续发展实验区的前身是各地的经济社会协调发展实验区,主要任务是解决区域经济发展过程中的人口、资源、环境之间日益凸显的矛盾问题,推动可持续发展战略转变的各级地方政府的具体行动,是一项有中国特色的地方可持续发展示范工程[18−19]。从实验区研究整体来看,主要为地域性的功能研究,尤其集中在东部地区,中西部地区;研究方法上实证研究偏多,理论研究偏少、且缺乏理论深度;研究内容上关注于各地方模式特点的描述、对策建议和发展状态评估,对于实验区治理模式的制度、体制、机制等的研究尤其缺乏。尽管有学者对管理体制和运行机制作了较为详细的描述分析,提出了开放型多层联动的促进机制模型[20],但地域性特点较强,且学理层面的探讨相对不足。

另一类是国务院于2005年开始批准设立的一系列国家综合配套改革试验区,是国家所建立的以制度创新为动力,以全方位改革试点为主要特征,对全国社会经济发展带有深远影响的试验区[21],也被称作“新特区”,以区别于1980年代的经济特区。主要包括重社会经济体制改革的上海浦东和天津滨海、重城乡统筹的重庆和成都、探索“两型社会”的武汉城市圈和长株潭城市群,以及后来设立的具有产业转型、金融改革、对外交流等12个不同任务性质的试验区。从特点来看,综合配套改革试验区享受国家政策优惠,但更为重要的是内生机制的构建与完善,通过局部优先发展,辐射带动区域共同发展,具有创新性、自主性、试验性、完整性和区域性[22]。该类试验区的核心在于中央层面根据地方特点对涉及国家重大发展的领域与问题给予地方先行先试权,地方再结合自身目标定位,制定具有较强操作性和针对性的行动框架[23]。这意味着央地政府之间职权的重新调整,扩大地方政府自主决策权,鼓励地方进行制度创新,探寻依托内生制度创新的区域发展模式,将制度创新由外生变量转变为内生变量,为试验区发展提供动力机制[24],寻找社会制度下制度变迁有效快速扩散的路径和方法[25],为国家整体进步积累经验。试验区的运行机理在于以产业扶持、社会引导、体制创新为切入点,最终形成国民经济发展的示范效应和带动效应[26]。总的来说,综合配套改革的研究成果较为丰富,个案研究与比较研究兼具;对其内涵、特征、目标和任务的研究形成了比较一致的看法;郝寿义、王淑莉、胡晓鹏等学者对制度创新和体制转换的研究也较为 深入。

上述有关实验区的研究成果的主要关注点在国家宏观、地方中观层面,侧重经济领域及相关综合配套的制度、体制、机制上,对本文研究具有理论借鉴意义。而目前学界对实验区工具在社会基层治理层面的研究还比较欠缺,因此本文希望通过分析实验区工具在社区治理制度创新中的运用,提炼实验区治理工具的微观运行机制,丰富相关理论研究。

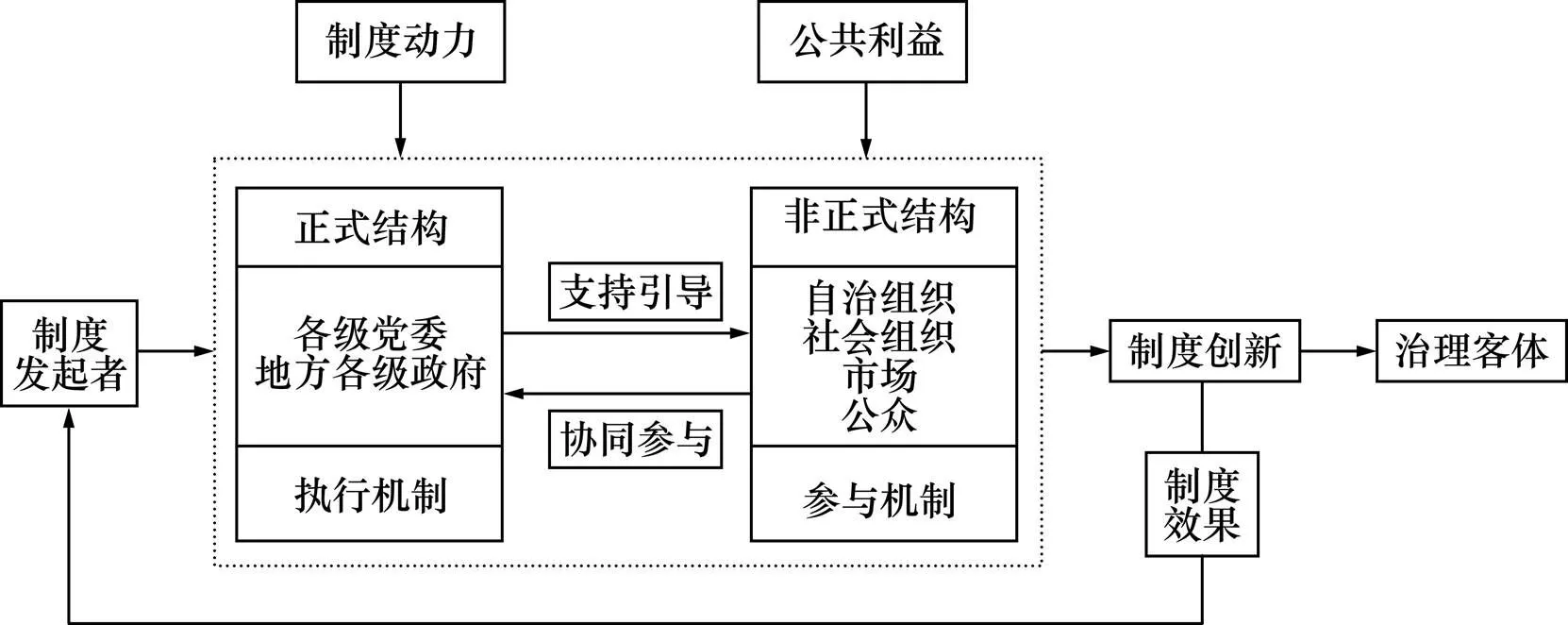

三、“实验区”机制的基本模型

对现实经验的理论抽象是经验世界与理论世界之间的桥梁。从理论上认识和理解某种社会机制,一方面需要来自现实观察的理论抽象,另一方面更需要将建构的理论重新置入现实背景进行检验,通过这种归纳与演绎,推动人类认识和理解社会现象,指导社会实践。经过对CD市CH区在社区治理和服务创新实验区(以下简称“实验区”)创建过程的长期跟踪观察和思考,并参考学者关于基层治理的“结构—过程”分析框架[27],我们在理论上逐渐抽象出一种理解实验区创新机制的“元治理型参与共治模式”理论模型。这种治理创新机制可以理解为一种特殊的行动系统,它包含几个基本要素:制度发起者、制度执行者、制度创新框架、制度创新效果、治理客体。其结构和过程如图1所示。

(一) 实验区创新机制的基本结构与过程

实验区创新机制根植于中国特殊政治社会环境,基层迫于治理压力的制度创新在得到中央政府的肯定后,增加了基层推动治理制度创新的合法性和推行动力。因此,在整个基层治理创新制度推行过程中包括正式结构和非正式结构,正式结构的主体包括各级党委、中央政府、基层政府等,非正式结构的主体包括自治组织、社会组织、市场(企业)、公众等,基层治理创新机制作用的发挥即是需要正式结构和非正式结构之间建立相互配合,不仅需要正式结构中的组织有效执行相关政策、相互协调配合,还需要培育吸纳非正式结构中的相关主体,实现协同参与共治。这里所谓的制度是得到中央政府肯定并支持的正式的基层治理创新行动体系,因此制度发起者指中央政府,但具体到某项制度时,其发起层可能有所差异。在CH区实验区制度的发起者是民政部,民政部通过审批的方式,授予CH区政府实行相关制度创新的合法性。实验区治理创新执行者是该项制度所在的最基层政府,是基层治理创新相关制度的直接构建者和相关政策的直接推动者。在CH区中,社区治理和服务创新制度的执行者是CH区政府,特别是该区民政局。在上级推动下,基层实现了制度创新,将这种创新的制度用于治理客体。治理客体是以公众需求和社会问题为导向的客观实在。具体到CH区的实验区建设中,治理客体是该辖区居民对(准)公共产品和服务的需求,及该辖区内社区中存在的问题。

实验区治理创新机制中,制度效果的反馈十分必要。通过基层治理主体的效果反馈、制度发起者的监督考核,强化了制度发起者对制度创新方向、内容和进程的领导与控制,另外这种定期的考核也构成了基层政府制度创新的动力。也就是说,中央政府在推动改革过程中,对地方回应民众需求和应对治理压力下的创新行为予以政策肯定,为地方政府治理创新行为提供了合法性依据,强化了这种基于地方特殊性的探索性行为,为其行为开辟了新的制度空间。

(二) 实验区创新机制的核心框架

在图1中,居于中心地位的是“元治理型参与共治”框架,通过这一框架,制度发起者的理念意图得以转换成实际行动,基层的制度创新得以酝酿并实际作用于治理客体。图1所示框架中包含以下几方面的内涵:①正式结构及其行动机制;②非正式结构及其行动机制;③正式结构与非正式结构的互动;④基层治理的制度创新动力来源。

第一,正式结构及其行动机制。这里的正式结构是指官僚体制内的科层结构,中国政治体制框架下还包括各级党委组织。在实验区治理框架下,由于制度发起者没有明确的执行措施,基层政府执行过程中的创新就显得尤为重要,这种创新效果取决于领导重视程度、公务员创新能力及智库支持等。基于权力等级的官僚组织通过任务、命令等科层动员形式来实现组织目标。

第二,非正式结构及其行动机制。实验区内的非正式结构是由正式的政治体制之外的行动主体构成的,包括自治组织、社会组织、市场(企业)、公众等。市场和社会力量的增强、民主社会的发展、公民参与意识的提高,为非正式主体参与社会治理提供了基础和动力;另外,随着治理问题难度的增加和碎片化倾向,给非正式主体参与治理提供了空间。非正式主体发挥独有的知识、经验和能力等,呈现出更全面的认识和解决问题的视角,为治理问题提供多种途径和方案,提升治理有效性。

第三,正式结构与非正式结构的互动。实验区创新机制的核心是元治理型参与共治,元治理理论对中国政治生态下的政治现象具有较强的解释力。元治理除了具有治理的多元主体参与特性外,还强化了政府组织通过对层级、市场、网络治理三种模式的协同“共振”,政府保留了对治理机制开启、关闭、调整和另行建制的权力[28]。在实验区创新制度推行和机制构建的过程中,政府需要其他非正式主体参与到治理中来,一方面更好地了解到社会需求,增加民众利益表达渠道,另一方面可以弥补政府在公共产品和服务供给上的不足。因此,政府对于非正式主体,诸如自治组织、社会组织等采取积极培育和引导的方式,促进其发展,并使其积极参与到实验区治理中来。同时,非正式主体随着力量壮大,自身投入社会治理的动力也更强,对政府治理起到协同的作用。总之,二者之间存在支持引导与协同参与的关联。

图1 实验区制度创新机制的结构与过程(“元治理型参与共治”框架)

第四,动力来源。基层治理制度创新的动力来源有两个方面:正式政治制度和公共利益。从地方政府行为分析,一方面有助于地方满足民众需求,彰显治理能力;另一方面作为新政绩观下的治理创新能够为官员带来职位升迁等政治收益。即基层与上级政府行政意图一致的治理创新,不仅有助于地方治理目标的实现,而且可能带来基于一致性的额外政治收益[29]。从中央政府行为分析,肯定和鼓励地方政府的治理创新行为有利于降低改革成本,同时通过合法性授予和意志表达增强了中央权威。而公共组织的本质属性是公共性,其行为合法性来源是公共利益,因此满足民众的基本需求,是进行制度创新的动力之一。

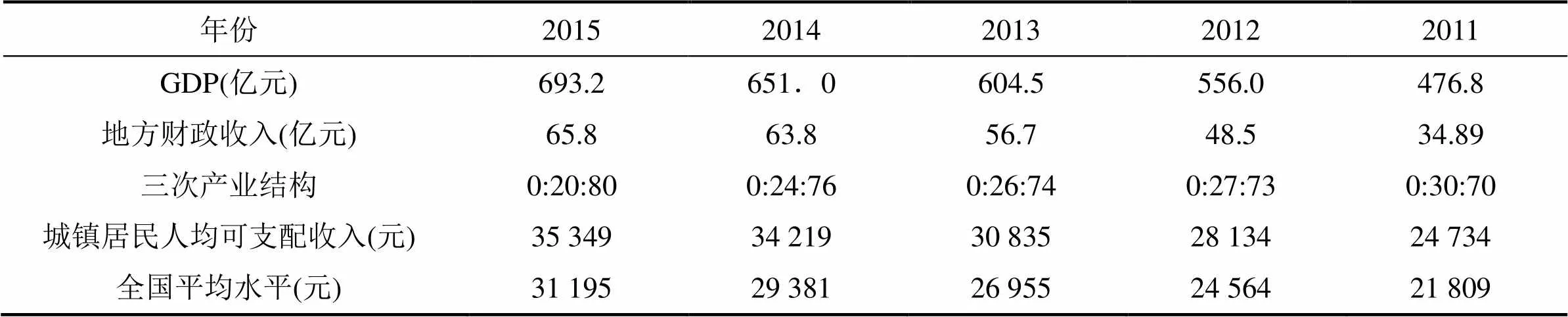

四、CH区建设“实验区”的基本结构与过程

CH区地处四川中部,是CD市的五大中心区之一。全区总面积110.6平方公里,2014年常驻人口94.30万人。CH区下辖猛追湾、双桥子、建设路、桃溪路、二仙桥、跳蹬河、万年杨、双水碾、圣灯、保和、青龙、龙潭、白莲池14个街道办事处,共有105个社区。如表1所示,近年来,CH区经济保持平稳的增长势头,产业结构不断调整,第二产业比重不断下降,第三产业比重不断提高,该区城镇居民人均可支配收入明显高于全国城镇居民人均可支配收入。总体来看,该区产业结构合理,经济条件较好。

(一) 正式结构及机制

2013年,民政部同意将CD市CH区确定为“全国社区治理和服务创新实验区”,实验实践从2014年1月至2016年12月,为期3年。事实上,CH区在被确立为“实验区”之前,就已开始积极探索社区建设和社会管理创新,取得了显著成效。民政部根据CH区基于实践探索的经验,确定了“探索政社互动新机制、构建社区治理新格局”的实验主题,要求其扎实推进各项实验任务,为创新社区治理和服务探索新经验。民政部的批准给予了该区在社区治理方面创新行为的合法性支持,为其后来的治理创新拓展了制度空间。CH区区委、区政府、区人大和区政协四套领导班子高度重视“实验区”的建设和申报工作,并制定了相关工作规划。自上而下的科层动员,充分调动了该区相关政府部门的积极性。民政部作为“实验区”的制度发起者,在社区治理创新主题和制度框架的确立上起审核的作用,并不具体参与管理基层在治理中的探索行为。

作为承接实验区创建的最主要层级,CH区区委、区政府承担着实验主题下的执行工作,领导并推动实验区创建工作的展开,调动相关部门及工作人员的积极性。区人大和区政协也积极投入到实验区的建设中,起监督和协调配合的作用。从被确立为“实验区”至今,CH区共召开了6次区级大会,区党委、区政府密集地对该区各级各部门工作人员进行动员,安排部署工作,推进、深化实验区建设工作,总结治理经验。另外,该区民政局为了进一步推进实验区建设,启动了拓展创新课题申报工作,鼓励各街道相关组织发挥治理创新主动性,并建立动态的管理机制,对课题实践情况进行跟踪指导、效果评估及检查验收。通过区级政府自上而下的科层动员和街道组织自下而上治理创新主动性的发挥,通过监督、反馈等机制,形成基层政府与社区治理主体间的良性互动,既能引导社区治理的制度创新,又能不抑制社区治理主体积极性,最终达到有序、民主、多元的基层共治局面。

表1 CH区经济发展水平各项指标情况(2011-2015)

资料来源:CH区历年政府工作报告

可以看到,CH区的正式治理主体对“创治实验区”建设工作十分积极,并借此契机,推进基层政府由传统的管理模式转向治理模式。在调动社区治理主体积极性的过程中,基层政府通过引导和监督式介入,不仅鼓励和培育了社会自治力量的发展,还弥补了以往政府在社区事务的“越位”和“缺位”的状态。值得关注的是,实验区创建工作并未流于形式,而是真正从社区治理实际出发,以满足居民需求和提高居民满意度为导向,落实社区治理各项创新制度。

(二) 非正式结构及机制

除体制内治理主体外,自治组织、社会团体等非正式的社会治理主体也在CH区的“实验区”的建设过程中发挥了巨大作用。在区党委、区政府等正式治理主体的推动下,围绕“院落+社团”主题, CH区街道居民自治联合会、业主委员会等自治组织,为社区事务献计出力,改变了过去社区党组织、居委会“大包大揽”的状况,强化了居民的共同体意识,提高了居民社区事务的自治程度。

华林社区党组织、居委会引导居民成立“公共环境委员会”“安全与民调委员会”“公共事业发展委员会”等自治组织,并通过表彰奖励等手段激励引导居民有序、有效参与社区事务和院落治理,变传统的“自上而下”管理为“自下而上”的治理。另外,CH区培育扶持了一批各有侧重的“草根”社会组织,据统计,全区有社区社团1 000余个,并打造形成了有影响力的品牌社团组织,培养了一批专业社工,增加了社区居民参与度和满意度。白莲池街道打造了“333+X”的管理服务模式,将社区党支部、社区居民、社区自治组织和社会组织进行有机结合,使社会组织在社区管理服务中从配角转变为主角。尽管在实验区治理模式中,非正式结构通过参与机制发挥作用,却是该基层治理工具的真正意义之所在,也是实验效果能得以持续发挥作用的力量之所在。

(三) 正式结构与非正式结构的互动

“实验区”建设之前,CH区的社区治理模式与中国绝大多数地区一样,主要依靠单一的体制内资源进行配置而缺乏政府之外的资源输入,社区自治和社会组织等主体参与治理空间相对狭小,单一主体治理的模式在面对社区需求多元化和社区问题复杂化时常常出现治理有效性不足的情形。在鼓励培育基层社区自治力量的实验区创建活动背景下,CH区各级党委及政府给居民自治组织、社会团体的发展提供了广阔的空间,引导并培育了一大批社会治理主体,包括各类组织和专业人才,不断探索如何更好地实现政社分开,不断放权,改变了以往自上而下的单一管理模式,逐步向自下而上的社区治理模式转变。

在区民政局、区团委的指导下,圣灯街道先后探索公益项目政府购买、社会认购、居民自购等“政社互动”的新机制,先后吸引了成都公益组织服务园等多家社会组织、驻区单位参与社区服务。另外,为了引进和培育的社会组织在社区“安家落户”,同时也为居民自治搭建平台,该街道新增了社区青年中心和社会化服务中心等。通过区党委和政府的一系列制度安排和政策措施,吸引和引导自治组织、社会团体和居民等社会治理主体积极参与到社区服务中,形成政府与社会组织等的支持引导与协同参与的关系,提高了社区服务的效率,有效地满足了居民的多样化需求,提高了社区自治能力和居民自治意识,弥补了政府在基层治理中的不足。

(四) 动力来源

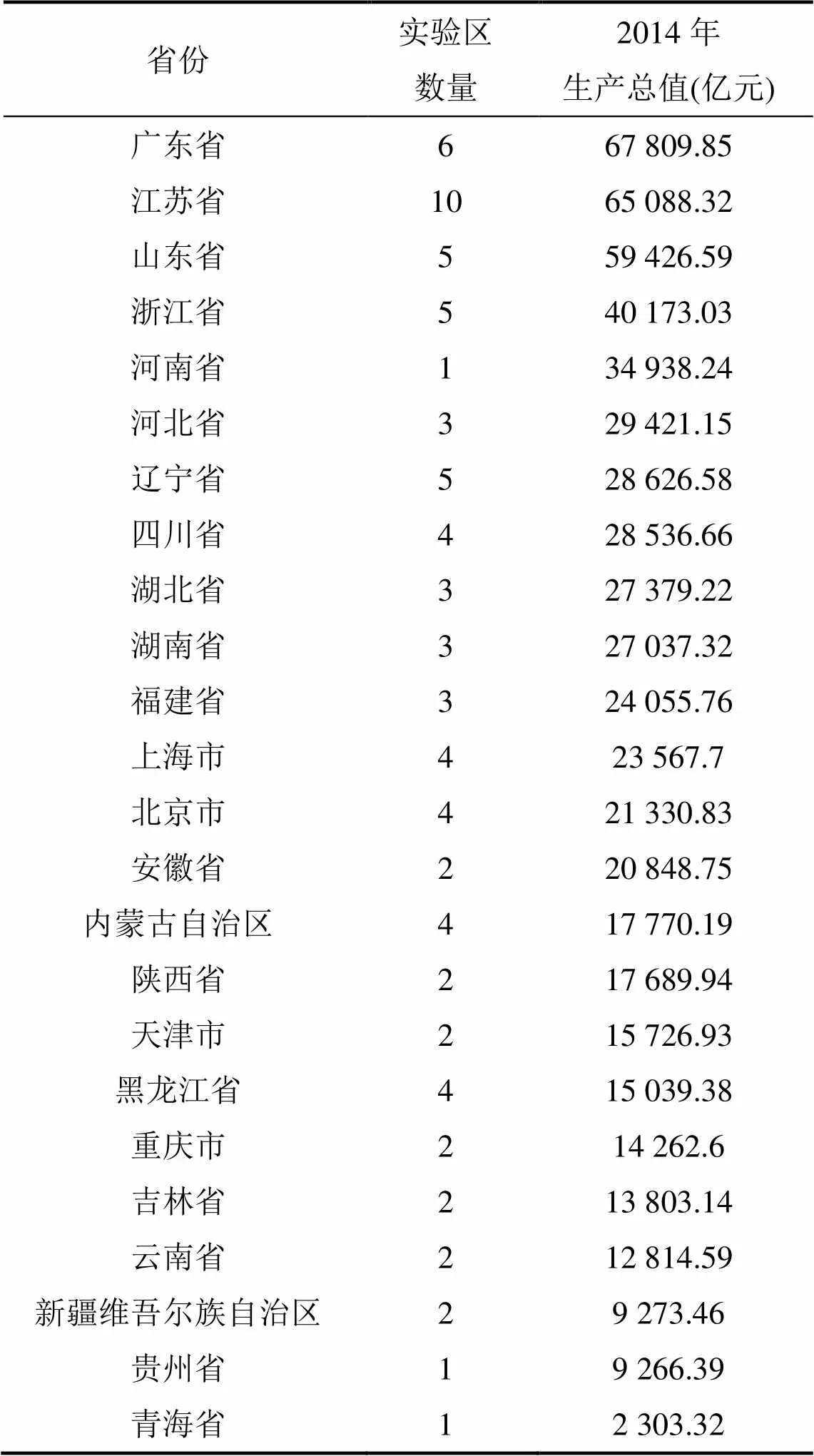

一般来说,历史传统和地方经济发展水平对地方自治水平有显著影响。一方面,CH区所在的CD市,有两千多年的城市发展历史,当地居民具有良好的自治传统。另一方面,地方经济发展水平对于地方参与共治的实现具有刚性制约。表2为各省“实验区”数量与生产总值,对二者进行相关性分析,相关系数为0.787,<0.001,表明地区经济发展水平与其获批实验区数量呈显著正相关关系。从表1可以看出,该区经济基础较好,市场和社会力量较为强大,居民的需求也更加多元化和复杂化,对多元共治的要求程度也更高。

表2 各省份“创实验区”数量与地区生产总值

数据来源:2014年国家统计年鉴

CH区积极推进实验区建设的制度性动力来源于政府官僚体制本身。CH区政府作为中国最基层政府,其所辖区被批准成为全国性的制度创新实验区,一方面是中央政府对其先前工作成果和工作能力的认可,另一方面,也有助于CH区政府影响力和知名度的提高,并且由此带来的政绩可作为官员迁升的资本。该区民政局面向所有街道的实验区课题申报项目,使得各试验街道与区一级政府之间形成了一种自我激励机制。实验区建设效果的好坏最终取决于各街道所管理的社区,因此,体制性压力成为了一种内在的推 动力。

社会组织,尤其是公益类社会组织具有公共属性,目的是实现社会公共利益,也是其参与社会基层治理的行为合法性来源。CH区在推进实验区建设过程中始终注重发展社会组织、培育社工人才,陆续出台了“1+5+N”系列政策,逐步构建起社会组织培育、发展、监督、管理和激励模式。该区2015年新增登记备案社会组织356家,增幅达39.5%,专业性社工人才达350名。通过社会组织引入外部资源和社会力量,社工的专业化服务,以多元化的方式供给居民多元化的服务需求。

(五) 制度创新效果

CH区自开展“实验区”建设工作以来,培育各类社会组织900家,增长数为2013年的4.46倍,各级社会组织孵化基地也陆续建成;各社区、街道在党委和政府引导下成立了各类自治组织,增强了居民参与社区治理的意识和程度;构建起了社区“微自治”体系,促进了社区、社会组织、社工“三社”的良性互动;社区公共服务综合信息平台基本实现全覆盖,增强了办事效率,居民满意度显著提高。CH区顺利通过了民政部的中期评估,并得到评估专家组的高度肯定。应该说,该区的制度创新效果较好,在实现社区治理和服务创新中取得了显著成绩。通过中央政府部门的评估,也进一步强化了其制度创新的主动 行为。

五、结论与讨论

文章意在对“实验区”这一本土化治理工具在基层社会治理中的制度创新机制进行理论建构。作为国家治理体系与治理能力现代化重要实现工具之一的实验区,是政府在社会改革背景下的一种探索性学习机制,蕴含极强的政策执行本土化特性。在顶层设计的前提下,立足于基层制度创新实践经验,构建起多位互动式的国家治理体系,提高了治理能力。

基于对现实的观察和思考,反复归纳演绎,提出了实验区制度创新机制的结构与过程模型(“元治理型参与共治模式”),并对实验区机制进行了概念化。通过对CH区的分析可以看到,中央层面对基层先行探索的肯定授予了其更大范围内推行制度创新的合法性和动力,政府内部科层动员与社会动员有机结合,政府支持引导非正式治理主体积极参与,社会力量的壮大和治理能力提升填补了政府治理空缺和不足。CH区治理的制度创新达到了良好的效果,居民自治程度得到提升,社会组织力量得到迅速发展,参与治理的程度加深,逐渐形成了元治理型的参与共治模式。透过CH区全国社区治理和服务创新实验区的建设过程对理论框架进行检验,有助于强化该理论的现实解释性。

中国市场经济发展时间较短,现代化程度相比低于西方发达国家,长期以来一直是政府主导型发展模式,社会自治能力相对较弱,必然导致国家治理体系和治理能力现代化的过程中仍然需要相对强大的政府力量引导,引导和培育社会组织等社会自治力量,确保社会力量既有活力、又有序地参与社会治理。值得思考的是,实验区建设具有一定的时间期限,制度创新及制度势能能否在实验期限过后继续发挥作用,基层政府在没有了体制压力的情况下能否有继续推动治理创新前进的动力,居民自治和社会力量参与治理的积极性如何保证?即实验区机制在基层治理中的延续问题、基层治理结构如何由政策问题网络转向政策共同体等应该是今后的重要研究方向。

[1] 张乾友. 朝向实验主义的治理——社会治理演进的公共行政意蕴[J]. 中国行政管理, 2016(8): 86−91.

[2] 黄晓星. 社区运动的“社区性”——对现行社区运动理论的回应与补充[J]. 社会学研究, 2011(1): 41−62.

[3] 金太军. 公共政策执行梗阻与消解:barriers and solutions[M]. 广州: 广东人民出版社, 2005.

[4] 胡象明. 地方政策执行:模式与效果[J]. 经济研究参考, 1996(6): 39−42.

[5] 贺东航, 孔繁斌. 公共政策执行的中国经验[J]. 中国社会科学, 2011(5): 61−79.

[6] 朱水成. 政策执行的中国特征[J]. 学术界, 2013(6): 15−23.

[7] 龚虹波. 执行结构-政策执行-执行结果——一个分析中国公共政策执行的理论框架[J]. 社会科学, 2008(3): 105−111.

[8] 齐杏发. 当代中国政策执行的内部运行机制研究——基于南方某党工委职能履行案例的微观分析[J]. 理论探讨, 2007(5): 153−156.

[9] 周雪光, 练宏. 政府内部上下级部门间谈判的一个分析模型——以环境政策实施为例[J]. 中国社会科学, 2011(5): 80−96.

[10] 丁煌, 杨代福. 政策网络、博弈与政策执行:以我国房价宏观调控政策为例[J]. 学海, 2008(6): 79−85.

[11] 刘晶, 张冉. 公共对话式政策执行及其支持性维度分析[J]. 北京行政学院学报, 2011(5): 43−47.

[12] 唐皇凤. 常态社会与运动式治理——中国社会治安治理中的“严打”政策研究[J]. 开放时代, 2007(3): 115−129.

[13] 郭晓宁. “树典型”的社会学解析[J]. 内蒙古农业大学学报(社会科学版), 2012, 14(2): 367−368.

[14] 冯仕政. 典型: 一个政治社会学的研究[J]. 学海, 2003(3): 124−128.

[15] 苗春凤. “树典型”活动的历史演进及其引申[J]. 重庆社会科学, 2012(3): 117−122.

[16] 张新文. 典型治理与项目治理:地方政府运动式治理模式探究[J]. 社会科学, 2015(12): 13−21.

[17] 叶敏, 熊万胜. “示范”: 中国式政策执行的一种核心机制——以XZ区的新农村建设过程为例[J]. 公共管理学报, 2013(4): 15−25.

[18] 陆学艺. 可持续发展实验区发展历程回顾与建议[J]. 中国人口·资源与环境, 2007, 17(3): 1−2.

[19] 李俊莉, 曹明明. 国家可持续发展实验区研究状况及其展望[J]. 人文地理, 2011(1): 66−70.

[20] 李鹏. 黄河三角洲国家可持续发展实验区发展机制研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(7): 153−156.

[21] 王佳宁, 胡新华. 综合配套改革试验区管理体制考察: 上海浦东与天津滨海[J]. 改革, 2009(8): 22−33.

[22] 黄敬林. 中部地区“试验区”发展的若干前提及构想[J]. 改革, 2009(12): 67−72.

[23] 陈振明, 李德国. 国家综合配套改革试验区的实践探索与发展趋势[J]. 中国行政管理, 2008(11): 30−35.

[24] 郝寿义. 国家综合配套改革试验的意义、政策设计和动力机制[J]. 城市, 2008(6): 6−8.

[25] 张换兆, 郝寿义. 国家综合配套改革区与制度的空间演化分析[J]. 财经研究, 2007, 33(1): 66−75.

[26] 胡晓鹏. 国家综合配套改革的基本内涵与运行机理[J]. 社会科学, 2008(9): 20−29.

[27] 吴晓林. 中国的城市社区更趋向治理了吗——一个结构一过程的分析框架[J]. 华中科技大学学报: 社会科学版, 2015(6): 52−61.

[28] Jessop B. Governance and Metagovernance: On Reflexivity, Requisite Variety, and Requisite Irony[C]//Governance, as Social and Political Communication. Manchester: Manchester University Press, 2003: 142−172.

[29] 袁泉. 政社合作中的政府行为及其制度逻辑——以C区的“结对帮扶”项目为例[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2016(2): 79−85.

[编辑: 胡兴华]

Experimental zone: Analysis of institutional innovation in grassroots governance

WEN Xuemei

(Zhou Enlai School of Government, Nakai University, Tianjin 300350, China)

Experimental zone is an important institutional innovation of grassroots governance for the modernization of the state governance system and the modernization of the governance ability in China. Based on the contrasts of the concept of representative model, project management, mobilized governance, demonstration area, experimental zone and so on, this paper has theoreticalized the model of experimental zone through the view of the creation process of the construction about experimental community governance and service innovation in CH community. This kind of governance mechanism includes institutional sponsors, implementers, framework, effect and governance object, among which the innovation framework of experimental institution is the most important, which explains the governance structure, the power source and the main operating paths of this original institution. Finally, shortcomings and prospects of the paper are put forward.

grassroots governance; institutional innovation; experimental zone; mechanism

D63

A

1672-3104(2017)05−0137−07

2017−04−17;

2017−06−28

2015年国家社会科学基金重大攻关项目(跨学科类)“基于大型调查数据基础上中国城镇社区结构异质性及其基层治理研究”( 15ZDB173);2015年国家自然科学基金重点项目“现代社会治理的组织与模式研究”( 71533002)

温雪梅(1992−),女,四川资阳人,南开大学周恩来政府管理学院行政管理专业博士研究生,主要研究方向:城市治理,地方治理