战时强迫失踪与国际人道法的规制考量

2017-12-13邵怿

邵怿

战时强迫失踪与国际人道法的规制考量

邵怿

(中国社会科学院研究生院,北京,100270;奥斯陆大学挪威人权中心,奥斯陆,0864)

有鉴于二战后拉丁美洲各国的广泛使用,强迫失踪早期往往被定义为一项“国家镇压政策”,其实质是对于人权大规模、系统的侵害。但自20世纪90年代以来,强迫失踪与战争及武装冲突的结合开始日益密切化、常态化以及主流化,越来越多地被交战方视为一种作战手段来加以使用。虽然当前直接针对强迫失踪行为与相关受害人救济的规制在国际人道法渊源之中依旧处于空白,但总结日内瓦公约及其议定书的相关规定,通过对平民与战俘的拘留程序进行规范,对个人战时家庭生活权与公正司法权的保障,可以从根源上抑制战时强迫失踪的发生,进而最大限度地维护战时基本人权的享有。

强迫失踪;国际人道法;日内瓦公约;国家行为;家庭权

一、引言

强迫失踪本身并不是一个新概念。事实上,最早的有关强迫失踪行为的记录可以追溯到第二次世界大战时期的纳粹德国[1],其于1941年颁布的“夜雾法令”赋予了有关公权力主体对罪犯及持有政治异议的主体实施秘密逮捕并不对外宣布的权力[2,3]。据统计,有将近7 000人被秘密逮捕、转移甚至最终被处决[4]。在二战结束以后,强迫失踪行为并没有随着纳粹的灭亡而销声匿迹,相反,在20世纪60−80年代,强迫失踪在拉丁美洲各国得到了广泛的使用。这其中以包括阿根廷、乌拉圭等在内的“秃鹰计划”国家最为严重①[5,6]。以阿根廷国家失踪人员委员会1986年的报告为例,在长达7年的国内军事独裁期间,阿根廷全国共有约12 000人被迫或非自愿失踪,并且在报告提交之时,仍有8 960人下落不明。在联合国人权理事会第二十七届会议中,“强迫或非自愿失踪问题工作组”(以下简称“工作组”)的报告也表示,自1980年以来,工作组收到的关于阿根廷的强迫失踪报告共计3 449起,收到的关于智利的报告有908起[7]。

考虑到多数拉美国家与纳粹德国在政治制度上的共性,加之二者都以国家法律的形式来为非法的强迫失踪行为背书,都以形式合法的行为来非法侵犯个人的基本人权,因此,强迫失踪在早期往往被学界认为是一种国家镇压政策(state repression policy),乃至国家恐怖主义(state terrorism)[8,9],其实质是一种系统的、大规模的人权的侵权行为[10]。但这种认识在20世纪90年代以后逐渐遭到了现实的质疑,随着哥伦比亚内战、土耳其内战、第二次车臣战争、美国“反恐战争”、叙利亚内战等的相继爆发,学界开始认识到,强迫失踪不仅仅只是一种“区域现象”,也可能是一个全球性的问题[11];不仅仅只是一项“国家镇压政策”,也可能是一种“作战手段”;不仅仅只是一种人权问题,也可能是一项战争罪行。正因如此,考虑到现实的发展,以不同的视角,尤其是从国际人道法的视角,来看待并解读强迫失踪便具有了显著的必要性与迫切性。

二、强迫失踪:从国家政策向作战手段的转变

自二战以来,强迫失踪之所以广受拉丁美洲国家青睐,主要因为其存在着两方面的现实需求:首先,拉丁美洲国家自二战结束以后纷纷确立了新型资本积累模型(capitalist accumulation model)[9]。该模型一方面对市场经济基本结构采取了摒弃的态度,另一方面加重了社会底层人民的负担,进而直接导致了贫富差距的进一步扩大、社会矛盾进一步激化。其次,拉丁美洲各国独立于二战的硝烟之中,部分国家的独裁政治体制与民众对民主改革诉求的矛盾日益加深,这促使了国家公权力部门寻求更为高效的措施来压制国内的反对声音与抗议行为。因此,在一定的历史时期内,拉美各国纷纷确立强迫失踪行为在国内法中的合法性,纷纷以国家政策或法律性文件来对强迫失踪的正当性背书[12],以至于有学者表示,腐败与系统化的强迫失踪已经成为了拉丁美洲国家的特征[9]。

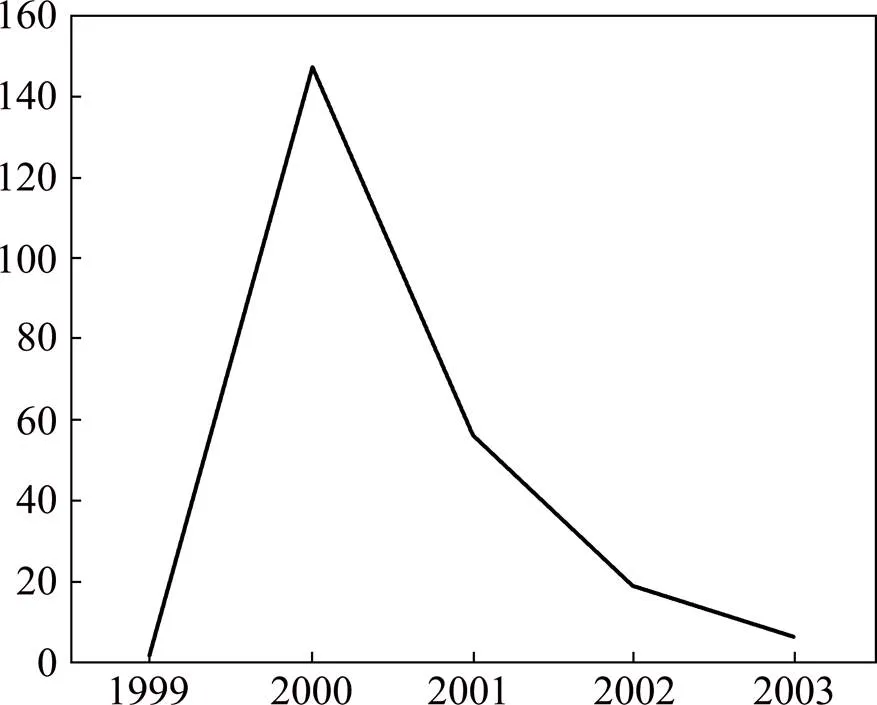

不可否认,虽然作为一种“国家政策”的强迫失踪曾经得到了拉美各国的广泛采用,但上述情况自20世纪90年代以来发生了根本性的好转。从数据上来看,随着军事独裁国家的相继转型[13],强迫失踪在传统的高发国家有了明显的减少。如工作组2015年的报告显示,自1980年以后,工作组年均收到的关于阿根廷国内强迫失踪行为的报告仅为1起。类似的情况也发生在了其他原“秃鹰计划”国家[7]。但从全球范围来看,强迫失踪实际上并没有得到很好的抑制,其总量反而一直在增长,这种增长在一些爆发战争或武装冲突的国家里尤为明显。在这些国家,强迫失踪往往随着冲突的发生而井喷式地爆发,随着冲突的结束或者中止而又迅速回落。如俄罗斯,随着第二次车臣战争的爆发,2000年工作组收到的涉及俄罗斯的强迫失踪报告从上一年度的2起激增到147起。而随着俄罗斯总统普京于2002年宣布结束车臣战争,工作组收到的报告数量便随之锐减为6起[13]。再如叙利亚阿拉伯共和国,自其2011年爆发内战以来,工作组收到的关于叙利亚国内的强迫失踪报告便从3起增加到38起[13]。同时,联合国人权事务高级专员办公室还对外表示:仅在叙利亚内战爆发后的8个月内,已有超过4 000人被报道确认死亡,数以千计的人员被逮捕(arrest),更有至少14 000人因为镇压(crackdown)而被拘禁(imprisoned)[14]。类似的情况还发生在苏丹共和国、斯里兰卡、东帝汶等国。

如果将战争或武装冲突爆发年份与工作组收到的关于强迫失踪的来文数量进行比照,选取俄罗斯与叙利亚两个国家,可以得到图1和图2②。

结合图1和图2,我们可以发现,如果说早期拉丁美洲各国的强迫失踪多为一种政治行为,是一种国家政策的话,那么,在当今时代,强迫失踪行为则更多地与战争及武装冲突联系到了一起。如上文所述,强迫失踪行为的数量随着冲突的爆发而激增,又随着冲突的结束或者抑制而回落。引用2013年5月联合国人权委员会发布的《叙利亚阿拉伯共和国独立国际调查委员会的口头更新》()的表述:“在过去的三年时间内,在叙利亚内战中,发生了包括:谋杀、酷刑、性侵、非法处决、强迫失踪等多项反人道罪行。”[15]在这其中,强迫失踪已经成为了一种在战争中被广泛使用的作战手段(tactic)③[14]。因此,这也决定了我们有必要基于社会、政治的新发展,在传统的人权视野之外,从国际人道法的角度来挖掘战时强迫失踪的个性,以战争法为渊源思考对于强迫失踪的约束与限制。

图2 工作组1999—2003年关于俄罗斯来文统计

三、战时强迫失踪的比较分析

对于强迫失踪的定义,国际上并没有形成合意。联合国《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》()第2条将其定义为:强迫失踪系指由国家代理人,或得到国家授权、支持或默许的个人或组织,实施逮捕、羁押、绑架,或以任何其他形式剥夺自由的行为,并拒绝承认剥夺自由之实情,隐瞒失踪者的命运或下落,致使失踪者不能得到法律的保护。较为权威的定义还包括《美洲强迫失踪人员公约》()第2款:强迫失踪是对个人自由的剥夺,这种剥夺可以直接来自于国家机关或者来自获得授权、支持、默许的组织或个人,行为人同时拒绝对外透露被强迫失踪人员的具体信息以阻止受害人获得法律补偿或者程序救济。除此以外,《国际刑事法院规约》()也给出了自己的定义:强迫失踪是一种反人道罪行(crime against humanity),是指国家或政治组织直接地,或在其同意、支持或默许下,逮捕、羁押或绑架人员,继而拒绝承认这种剥夺自由的行为,或拒绝透露有关人员的命运或下落,目的是将其长期置于法律保护之外。虽然,各个国际性文件对于强迫失踪的定义不尽相同,但都将强迫失踪行为视为是对基本的或者不可减损(non-derogable)人权的严重侵犯,是危害人类的罪行。同时,以下三个构成要素也是为各定义所一致认同的:首先是对个人自由权的任意剥夺;其次是隐瞒受害人失踪的事实与相关消息;最后,强迫失踪的行为主体是国家机关或国家授权、支持或者默许的组织或个人。可以说,上述三个要素是判断一项行为是否构成强迫失踪的基础性标准。但是,在具备上述共性之外,在不同的社会环境之下,强迫失踪又会具有不同的个性,在行为主体、行为动因、追责等方面,战时强迫失踪便显著区别于作为国家政策的强迫失踪。

(一) 战时强迫失踪行为主体的确定

在战争与武装冲突环境中,强迫失踪最为显著的个性便在于行为主体的复杂性。如上所述,强迫失踪是一种国家行为,其主体必然是国家代理人或得到国家授权、支持或默许的个人或组织。在非冲突环境中,由于一国之内只存在一个统一的政府,因此行为主体的确定较为简单、明确,且通常都是单一的主体。但在战时,尤其是一国内战之中,会存在多个主体分别宣称自身为国家合法主体的情形④,也会存在多个主体分别在一国不同领土范围内独立行使公权力并组建公权力组织的情形⑤。因此,考虑到在一国主权范围之内可能存在多个适格主体,战时强迫失踪的行为主体不能依旧以国家为单位来加以确定。依据联合国2001年《国家国际不法行为草案》()的规定,任意组织在满足如下两方面条件中任意一项的情况下,可被视为国家主体,其行为也可被视为国家行为:首先,早前的政府对其部分管辖范围出现了彻底的权力的真空(completely vacuum of power),且已有私主体和组织在此区域建立了完整的政治与司法组织形式;其次,新生的(insurgent)组织计划推翻并取代原有的国家政府⑥[16,17]。以叙利亚内战为例,依照联合国《国家国际不法行为草案》的标准,叙利亚政府由于得到了国际上的普遍承认,其行为当然可被视为国家行为。但叙利亚国内主要的反对派组织“反对派和革命力量全国联盟”由于致力于推翻现有的政府并且已在其势力范围内实际行使了立法、司法与行政权力[18],因此,其也可以被视为国家主体,进而也可以被视为强迫失踪的适格主体。除此以外,《国际刑事法院规约》第7条第2款第9项也明确表示“政治组织(political organization)”可以成为强迫失踪的主体,只要该组织具有政治目的(purpose)或野心(ambition),且代行了部分国家职能[19,20]。如哥伦比亚国内的部分区域,政府已经逐渐丧失了对其麾下部分区域的游击队(guerilla)的控制权,这些游击队虽然并没有切实的政治目的,但实际上也已经代行了政府的部分功能[19],因而也可以被视为强迫失踪的行为主体。

(二) 战时强迫失踪行为的动因与性质

传统观点认为,实施强迫失踪行为的动因基本可以概括为“缄默反对声音”与“实施惩戒与报复”这两项[12]。也正因如此,强迫失踪往往被定性为继续行使其他罪行的一个途径(gateway)[21],纯粹为了失踪而失踪的情形并不常见。但在战争与武装冲突的环境中,强迫失踪行为并非总是其他罪行的先行“途径”,其常常被定义为一种作战手段。在国际人道法中,常见的作战手段有多种,如恐惧战、谋杀、饥饿、围城、计谋等等⑦。在冲突中,强迫失踪行为会在如下两种情况下被视为作战手段:首先是传播恐惧以削弱交战对方的战斗意志。这种情况较为常见,包括秘鲁内战、叙利亚内战[21]等在内,都出现过类似的以强迫失踪行为为手段来实施“恐惧战(terror attack)”的情形。其次,也存在出于敲诈勒索的目的而展开的强迫失踪行为,实施强迫失踪行为的一方希望借此换取对方控制的己方人质,如车臣对俄罗斯武装人员所实施的强迫失踪[22]、尼泊尔政府和共产主义分子的武装冲突[23]等等。也可能是单纯地进行物质敲诈,如上述的叙利亚内战。当强迫失踪基于勒索目的而实施时,其又会构成国际人道法中的另一项非法战争手段,即“挟持人质(hostage-taking)”[21]。

另外,在战时,强迫失踪在部分情况下也不具有主观的故意性。如在车臣战争末期,俄罗斯为了有效解决车臣地区的“分裂行动(separatist movement)”,基于1998年《反恐法》()与1996年《防御法》()的规定,以反恐和国家安全为名秘密关押了超过3 000名车臣战俘[6]。不同于非冲突环境下的强迫失踪,上述强迫失踪行为并非是继续行使其他罪行的一个途径,也并非出于“缄默反对声音”与“实施惩戒与报复”这两项动因,其实际是对于战俘的非公开关押,是一种非法的战俘处置行为。在此情况下,对于战俘的非公开关押可能是出于受害人主观的意愿,也可能是来自客观环境的约束⑧。类似的情况还出现在了土耳其内战和美国在巴基斯坦、约旦以及叙利亚实施的反恐战争(war on terror)之中[6]。

(三) 战时强迫失踪行为的约束与追责

如上所述,主体的复杂性是战争及武装冲突环境中强迫失踪行为的一项显著特征。也正是该项特征,导致了对冲突中强迫失踪的约束与追责要远难于作为国家恐怖主义而被加以实施的强迫失踪。当前专门性的国际人权法规制,如联合国《保护所有人免遭强迫失踪公约》主要针对的是缔约国,对于非缔约国以及非传统的国家主体,如叙利亚内战中的反对派武装、哥伦比亚游击队等则不具有可适性基础。强迫失踪受害人能够得到及时救济的前提是国内的国家机关之间存在有明确的分权制衡机制,且司法或者相关权力机关能够独立地对被指控的行为主体展开调查与追责行为,如联合国《保护所有人免遭强迫失踪公约》第9条便要求缔约国在其管辖的领土上确定对强迫失踪罪案的司法管辖权。但在战时,由于交战双方可能是两方独立的国际法主体,一般性的国内机构无法得到交战各方的认同进而集中行使司法权。即便是依据联合国《保护所有人免遭强迫失踪公约》设立的强迫失踪委员会以及美洲国家人权委员会等国际组织,由于缺乏实质性的国内司法权与强制执行权,也无法有效地对强迫失踪行为进行追责,无法对受害人进行救济。因此,除非战争结束,不然无法组建一个统一的政权来对强迫失踪行为进行统一的追责。但在冲突平息之后,期望胜利方会对自身的行为进行及时的检讨与追责,多少有点不切实际。如秘鲁内战时期以藤森总统为首的政府对“光荣道路”成员的非人道罪行,由于藤森于1995年通过了特设法案以终止对所有强迫失踪以及屠杀案件的审理,因此相关罪行直到2000年其卸任后才由于政治因素被起诉[24,25]。又如美国在巴基斯坦实施的“反恐战争”,战胜方巴基斯坦政府军与美国联邦调查局共同实施的强迫失踪行为,至今没有任何人对此负责或者受到追究[26]。可以说,面对战时强迫失踪罪行,传统的国际人权法规制由于高度依赖缔约国国内司法机关的管辖权,加之自身在适用上存在的局限与限制,其效用很难发挥。因此,预期有效地对战时强迫失踪行为进行约束与追责,我们更需要从国际人道法的规制中去寻求有针对性与普适性的法律规制。

四、战时强迫失踪的国际人道法规制

(一) 强迫失踪对于国际人道法的违反

参考日内瓦四公约及其附加议定书的规定,结合上述强迫失踪的定义与行为性质,笔者认为强迫失踪行为主要从如下三个方面构成了对国际人道法的严重违反,包括:对自由权的任意剥夺(arbitrary deprivation of liberty)、非人道的对待(inhuman treatment)以及任意的杀害(willful killing or murder)。

1. 对自由权的任意剥夺

无论是依据日内瓦公约⑨及其议定书⑩的相关规定还是参照国际习惯法[27],任何对自由权的剥夺都应当是合法的与非任意性的[28],日内瓦第四公约总结认为任意的拘留包括有“非法关押(unlawful detainment)”以及“无理由拘留(internment for no particular reason)”;联合国《公民权利与政治权利国际公约》()将对自由权的任意剥夺定义为:基于政治理由(view)的剥夺,没有具体控诉理由(specific charges)的拘留以及无法对外交流的(incommunicado)拘留[29]。不难看出,无论参照哪种标准,强迫失踪都构成了对自由权的任意剥夺,构成了对国际人道法的违反。

2. 非人道的对待

让·皮克泰先生曾总结,国际人道法的基本原则应当包括对丧失战斗力或未直接参与作战行动人员的尊重、保护和人道待遇[29];同样,这项原则也体现在了国际习惯法之中[27]。需要注意的是,国际人道法并未以条款的形式明确对“人道对待(humane treatment)”进行定义,但却以列举的方式介绍了“人道对待”应具有的要素,包括:对于退出战斗的个人(hors de combat),其个人人身、荣誉(honor)以及宗教法人(religious conviction)应当得到尊重;免于一切形式的暴力行为或者暴力威胁。另外,任何能够引起物理痛苦(physical suffering)以及灭绝的行为都不应当被视作人道对待。除此以外,日内瓦公约还对战时的信息收集做出了规定:在信息收集的过程中,个人以及第三方应当免于任何物理形式的或者道德形式的强迫;拒绝回答问题的战犯,也应免受威胁、攻击或者任何不利的对待。在此,需要强调的是,依照让·皮克泰在日内瓦第三公约评论中的观点,无法与外界联系的拘留行为本身便是非人道的,而秘密的拘留又是构成强迫失踪的必要要素。因此,即便强迫失踪行为本身不伴随任何的物理痛苦、不与其他酷刑相结合,也属于非人道的对待[30],进而构成了战争罪,更何况强迫失踪行为通常都伴随着对受害人的任意处决与酷刑对待。

3. 任意的杀害

强迫失踪与谋杀在很多情况下是相伴而生的。如上所述,强迫失踪在部分情况下会成为谋杀的预备行为。尽管在国际人道法的通常认识中,生命的损失在所难免,是战争通常伴随的后果,但是,任意的谋杀却是为国际人道法所严格禁止的,无论是在日内瓦各公约之中,还是国际习惯法之中[27],都明确将对平民或者囚犯任意的杀害视为战争罪。

(二) 战时针对强迫失踪的约束与救济

纵观日内瓦公约以及相关国际习惯法,目前并没有专门性的国际人道法条款来对强迫失踪行为进行约束,也没有专门性的条款来对受害人加以救济,但这并不代表强迫失踪行为处于法律的空白领域。考虑到强迫失踪的三大要素,即对个人自由权的任意剥夺、隐瞒被失踪人失踪的事实以及国家主体行为,实际上日内瓦公约及其议定书中有大量的条款可以被引用以约束、限制上述三要素在战时的发生,进而从根本上杜绝强迫失踪行为的发生。这些条款主要侧重于规范逮捕、拘留的相关程序,力求实现自由权、公平审判权以及家庭生活权在战时的保障。同时,如果以作用对象来划分的话,上述条款又可以分为针对平民与针对战俘这两类。

1. 战时针对平民的保障措施

日内瓦第四公约认为在战争及武装冲突环境下,作为非战争参与者的普通平民需要得到特殊的保护。但上述身份需要建立在如下的任一前提之上:首先,平民必须身处冲突的领土范围之内;其次,平民所处的领土已经实际为交战一方所占领。上述的特殊保护主要针对平民的拘留、转移与司法程序三个方面。在战争及武装冲突过程中,对于非冲突参与者的平民的拘留并不当然地为国际人道法所禁止,拘留本身也并不被视为是一种惩罚措施。对于平民的拘留应基于国家安全的目的,并且应该严格地被视为是一项例外的措施(exceptional measure),非因“绝对必须(absolutely necessary)”不得加以使用[25]。在冲突的环境中,为了确保拘留不至于演变为强迫失踪,拘留的程序应具有最基本的司法保障[25,31],包括:首先,对于被拘留的人员应予以定期复核(periodical review),该期间一般为6个月[30]。定期复核的意义在于确保被拘留的人员不再对作出拘留决定的公权力主体(detain power)构成现实的危害[31]。其次,公权力主体做出的拘留决定须和中立保护国(protecting power)进行及时沟通,并且在不影响执行的情况下将被拘留人的姓名及时告知中立保护国[32]。除此以外,拘留过程中,保护国或者国际红十字委员会的代表应具有访问拘留地点的权利[31],在被拘留人员释放之后,中立保护国也应当得到及时通知。除了最基本的程序保障与外界监督之外,防止拘留向强迫失踪转变还需要保障被拘留主体对外(exterior)沟通的权利,尤其是与家庭成员的沟通。另外,拘留方还需保障被拘留人员定期会见亲友、接受访客的权利。上述措施的核心在于保障拘留过程的客观与中立、保障国际社会对拘留环境的可控以及促进对任意拘留受害人救济的顺利实施。但是,日内瓦公约也规定了部分例外情况。如在公民被怀疑实施了间谍行为,且该行为足以危害国家行为的情况下,公权力主体可以对被拘留公民的对外沟通进行限制[25],但该限制行为应当被信息委员会所知晓(Information Bureau)[30]且被拘留人员依旧应当免于非人道的待遇。

在战争及武装冲突环境中,给予公民公平的司法程序也能够有效地避免公民遭受强迫失踪的侵害。依据国际惯例,被占领地原有的法律规范与程序规则在被占领之后依旧保持有效[31]。但是,占领方基于以下原因,可以自行制定法律法规,即为了更好地维持占领地区原有的政府、更好地确保被占领地区的人员和财产安全。同时,日内瓦公约还规定了若干条款来确保审判程序的公平:第一,公民有权获知其被控告并且被毫不延迟地加以审判;第二,公民有权选择并自由会见律师,有权陈述辩护意见并且传唤证人;第三,审判法庭必须构成合理、去政治化、去军事 化[31];第四,公民被判处的刑罚应当与其罪行成比例,且公民的上诉权利应当被充分保障;第五,被控告或者判刑的公民有权接受国际红十字会的会见。第六,当冲突结束之后,被拘留人员应当被移交至被解放领土(liberated territory)的公权力机构[31]。

可以说,对于平民的逮捕、拘留等强制措施并不为国际人道法所禁止,但上述条款为冲突中的相关行为提供了判别合法与非法的标准,可以有效约束对于平民的任意逮捕与拘留,有效防止非人道待遇的发生,有效抑制拘留的非公开化。同时,在平民遭遇强迫失踪罪行的情况下,日内瓦公约的相关规定也为受害者提供了若干基本的救济途径。

2. 战时针对战俘的保障措施

在战时,对交战方个人的拘留是必要且为国际人道法所允许的,并且此类行为也并不被视为是一种惩罚,而是一种必要的战争手段,一种削弱对方实力、获取信息的手段[33,34]。虽然国际人道法明确,对交战方的控告和惩罚只能基于其战争罪行,而非其参加战争及武装冲突的行为[34]。但不可否认,在冲突中,由于人身权以及家庭权方面所遭受的限制,加之如上所述的复杂主观因素与客观环境,战俘面临着较高的强迫失踪风险,对于战俘的合法关押往往也极易转化为非法的强迫失踪。所以,对于涉及战俘权益的相关规范以及适用于战俘的拘留程序,国际人道法也有着特别且细致的规定。

对于战俘的拘留。日内瓦公约规定,拘留机关有义务设立专门的信息委员会以收集在押战俘的信息,同时负责与国际红十字委员会的中心信息机构(central Information Agency)联络,在收到信息之后,中心信息机构又会将战俘信息转交给战俘所属国家。拘留作为最容易引发强迫失踪行为的战时惩戒措施(disciplinary measure),在战时面临着来自人道法规制的诸多约束。拘留受到的最为基本的约束在于场所层面,拘留不得在监狱机构(penitentiary institution)执行。另外,在拘留过程中,根据国际人道法的相关规定,战俘享有如下权利:①有权向拘留机关提出与改善其拘留条件相关的请求(request);②有权请求与家庭成员进行通信、联系;③在战俘严重受伤或者疾病的情况下,有权请求被送回其国籍国进行救治;④如果战俘在关押过程中死亡了,那么拘留方有义务制定死亡证书交由拘留委员会,证书上应记载死亡的日期、地点、死亡原因。对于死亡的战俘,拘留方还必须保其获得光荣的(honorable)、独立的以及符合死亡战俘宗教习俗的安葬。对于上述权利与义务,虽然日内瓦第三公约明确视其为基本且必要的,但经由必要程序与补偿(rendered)可以适当地予以克减,唯独战俘的对外通信权是绝对的。

3. 战时对于家庭生活权的保障

除了上述措施以外,对于家庭生活权(right to family life)的保障也被认为是防止战时强迫失踪的有效方式之一[1]。家庭生活权是得到了国际人权法与国际人道法共同承认的基础性个人权利,在战争及武装冲突环境中,对于家庭生活权的尊重也被认为是国际人道习惯法所蕴含的一项一般性原则[27]。目前,总结国际人道法的相关规定,各个交战主体需要保障公民战时两方面的权利:包括保障家庭成员享有获知真相的权利(the right to truth)以及保障家庭成员享有重聚(family reunification)的权利。上述权利也被联合国人权理事会明确认定为强迫失踪罪行所违反的基本人权之一[35]。

日内瓦公约第一议定书是第一个赋予“获知真相权”以法律约束力的国际性公约[1]。在其看来,鉴于家庭生活权的重要性,所有的缔约国在战时都有义务保障家庭成员对于真相的获得,都有义务采取一切尽可能的措施来对因冲突而失踪人员进行解释(account for)[1]。同时,根据国际人道习惯法的规定,交战方在战时还有义务采取可行的(feasible)措施来对被报失踪的人员进行记载[1],记载的事项除了失踪人员的姓名、国籍、生日等这些基础信息外,还应当包括失踪人员的家庭成员以及剥夺其自由权的行为人。根据日内瓦第一议定书的相关规定,在条件允许的情况下,上述缔约国义务应当被不加延迟地履行,最迟不得晚于敌对行为终结之后。

除了上述权利,日内瓦第四公约还要求缔约国在战时要赋予个人与家庭重聚的权利,这其中的个人既包括战俘,亦包括平民[28]。但日内瓦公约中的“重聚”并不代表着传统意义上人与人的直接会面,对于身处交战领土之内的平民,“重聚”主要是指其能够向家庭成员传达自身的信息,同时也能够从家庭成员处接收信息;对于被剥夺自由权的战俘而言,“重聚”是指其有与家庭进行通信的权利。如果由于战时客观条件的限制,个人无法获得上述权利的话,那么缔约国应当以最佳的方式来免除(discharge)自己的义务,如经由红十字会的帮助。除此以外,日内瓦公约还要求各缔约国在交战的过程中建立信息中心,以记载其手中的战俘与平民的个人信息。可以说,上述各个措施的核心在于保障家庭成员信息传递的畅通,防止秘密非公开的拘留的出现,因此,对于强迫失踪的预防毫无疑问地具有直接的作用。

4. 最低限度的保障:日内瓦公约第一议定书第 75条

日内瓦公约及其议定书的上述规定无疑可以有效地抑制战时强迫失踪行为的产生,保障被拘留平民与战俘的最基本权益。但实际的情况却不尽如人意,大规模的强迫失踪依旧屡见不鲜。造成这种情况的原因主要可以归于四点:首先是战争及武装冲突中部分交战方对于人道法认识的缺失,缺乏规范武装行为的意识;其次,日内瓦公约所规定的一系列程序,如报告制度、信息委员会制度等,受限于战时的现实环境,不具备较高的可执行性,同时由于部分相关概念,如“严重受伤”“疾病”“惩罚”等模糊概念,使得人道法相关规定在执行中缺乏可量化的具体标准;再次,由于日内瓦公约及其议定书并不具有强制执行力,加之战时国家行为主体的确定存在着较大的不确定性,故而对相关规范的可诉性造成了较大的影响;最后,不可否认,国际人道法目前为止只对战时的平民与战俘的相关权益进行了规定与保障,但实际上,在冲突中受到强迫失踪的并非只限于平民与战俘,还可能包括外国记者、非政府组织人员等,对于他们的保护在人道法中依旧难觅踪迹。

正是考虑到上述情况的存在,日内瓦第一议定书第75条规定了在战时对于所有被拘留主体的最低保障措施,这些措施可以视为是对日内瓦公约的总结与提炼,针对强迫失踪行为也能够起到有效的预防效果。这些措施包括:第一,对于因战争或武装冲突而被关押的人员,应当及时(promptly)以其所能够理解的语言告知被拘留的原因;第二,在拘留结束后应当及时释放在押人员;第三,被拘留人员享有最为基本的公平审判的权利(minimal fair trail guarantees)。

五、结语

如上所述,强迫失踪行为与战争及武装冲突的结合在现今愈发成为常态,而面对复杂的战时环境与交战主体,现有的专门性人权法规制在适用范围与效果上都面临着一定的局限与困境。因此,预期有效地约束战时强迫失踪行为的发生,及时救济战争与武装冲突中的相关受害人,国际人道法规制的作用应当被最大限度地发掘。但不可否认的是,在国际人道法渊源之中并没有可以直接规制强迫失踪行为的条款。不过,这并不代表强迫失踪就处于国际人道法的空白之中。实际上,如果有的放矢地针对强迫失踪的三大构成要素入手,以保障受害人自由权与家庭权为目的,从程序上保障拘留过程的透明、从制度上明确被拘留者的权益与各交战方的义务,那么便可以从根源上有效地约束强迫失踪行为的发生。

注释:

① “秃鹰计划”签订于1975年11月28日,于1976年1月30日生效,除了最初的5个订立国以外,其后又有秘鲁和厄瓜多尔加入。“秃鹰计划”的实质是一个高度复杂的情报共享系统,其目的在于政治肃清、排除异己以及传播恐惧。

② 图1、图2数据均来自:2014年8月4日联合国人权理事会第二十七次会议:《强迫或非自愿失踪问题工作组的报告》,A/HRC/27/49。类似的情况还发生在阿尔及利亚(1992-1999年)、埃塞俄比亚(1989-1995年)、印度尼西亚(1997-2001年)、伊拉克(1987-1989年)、黎巴嫩(1981-1984年)、尼泊尔(1996-2006年)、巴基斯坦(1994-1999年)、斯里兰卡(1988-1991年)、苏丹(1994-1997年)、东帝汶(1989-1995年)、也门(1983-1994年)。

③ 一般情况下,“tactic”会被翻译为“策略”,但在国际人道法中,“策略”更多对应的是“ruse”,且“ruse”是为人道法所允许的,所以为了强调强迫失踪的非法性,故将“tactic”翻译为“手段”。

④ 如叙利亚国内,政府与反政府武装都声称自身代表国家且对方组织为违宪的非法组织。

⑤ 如叙利亚与缅甸,叙利亚反政府武装与缅甸众多地方武装都声称独立于中央政府,且在自身的势力范围内实际上行使着中央政府的公权力。

⑥ 《国家国际不法行为草案》(), UN Doc. A/56/10,已经于2001年8月9日为联合国国际法委员会所通过(adopted)。虽然上述文件属于草案,但其代表了国际习惯法的观点。

⑦ 在国际人道法中,策略(ruse)是为战争所允许的合法行为,意指交战一方用行为诱使对方做出错误的行为或者鲁莽行事(act reckless)。该诱使行为一般是指:伪装(camouflage)、诱骗(decoy)、模拟行动(mock operation)以及错误信息(misinformation)。但强迫失踪是公认的危害人类的罪行,因而无法被当做策略来加以使用,只能被视为是一种作战手段。

⑧ 在部分情况下,受限于战争环境或者由于战俘拒绝公开自身信息,行为人无法通知战俘家人或者朋友。需要强调的是,联合国《保护所有人免遭强迫失踪公约》和《美洲强迫失踪人员公约》都确定强迫失踪行为成立的必要要素之一是“隐瞒被失踪人员下落”,但隐瞒不仅仅指主动的、作为的隐瞒,被动的不作为亦可以构成隐瞒。根据《日内瓦第四公约》的规定,除了犯有间谍罪等危害国家及公共安全的罪行,在战俘被关押之后应及时告知其家人,对于受限于客观原因不能告知的,应将关押战俘信息通知中立第三国或者国际红十字会。因此,基于上述规定,仅以受限于客观原因不向战俘家人、中立第三国或者国际红十字会公开在押战俘信息的,或者在客观限制原因消除之后没有及时公开的,构成了“隐瞒被失踪人员下落”。

⑨ 包括日内瓦公约总则第3(1)(d)条,日内瓦第三公约第21条及118条以及日内瓦第四公约第42和78条。

⑩ 包括日内瓦第一议定书第75(3)条与第二议定书第4~6条。

[1] Finucane B. Enforce disappearance as a crime under international law: A neglected origin in the Laws of War[J]. Yale J. Int'l L., 2010, (35): 171−197.

[2] Criminality Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality. Nazi conspiracy and aggression[M]. Washington: US Government Printing Office, 1948: 22.

[3] United Nations War Crimes Commission. Law reports of trials of war criminals[M]. Geneva: United Nations War Crimes Commission Print, 1949: 73.

[4] Anderson K. How effective is the international convention for the protection of all persons from enforced disappearance likely to be in holding individuals criminally responsible for acts of enforced disappearance[J]. Melb. J. Int'l L., 2006, (7): 245−278.

[5] Capdepón U. Surviving forced disappearance in argentina and uruguay: Identity and meaning by gabriel gatti[J]. Human Rights Quarterly, 2017, 39(2): 478−480.

[6] Vermeulen M L. Enforced disappearance: Determining state responsibility under the international convention for the protection of all persons from enforced disappearance[M]. Utrecht: Intersentia Press, 2012: 18, 74, 84.

[7] 联合国人权理事会. 第二十七次会议:强迫或非自愿失踪问题工作组的报告[EB/OL]. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ HRC/RegularSessions/Session27/Pages/ListReports.aspx.A/HR C/27/49.doc, 2014−08−04.

[8] Berman M R, Clark R S. State terrorism: Disappearances[J]. Rutgers LJ, 1981, (13): 531−577.

[9] Dieterich H. Enforced disappearances and corruption in Latín America[J]. Crime and Social Justice, 1986,(25): 40−54.

[10] 赵洲. 强迫失踪与国家的人权保护责任[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2012, 18(2): 68−73.

[11] 何志鹏, 戴珊珊. 强迫失踪的国际法治理[J]. 东方法学, 2010, (4): 23−34.

[12] Brody R, Gonzalez M. Nunca Más: An analysis of international instruments on “disappearances”[J]. Human Rights Quarterly, 1997, 19(2): 365−405.

[13] 张爱宁. 论强迫失踪罪——兼评《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》[J]. 环球法律评论, 2009, 31(2): 143−151.

[14] United nations human rights council. Human rights council opens special session on human rights in syrian arab republic[EB/OL]. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DisplayNews. pdf. 2017−05−01/2017−05−03.

[15] United Nations Humn Rights Council. Oral update of the independent international commission of inquiry on the syrian arab republic[EB/OL]. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx. A/HR C/29/CRP.3.doc, 2015−06−23.

[16] Caron D D. The ILC articles on state responsibility: The paradoxical relationship between form and authority[J]. American Journal of International Law, 2002, (41): 857−873.

[17] Kälin W, Künzli J. The law of international human rights protection[M]. Oxford: Oxford University Press, 2009: 68.

[18] 李良勇. 叙利亚反对派犯下战争罪与反人类罪[N].中国青年报, 2013−10−4(04).

[19] Clifft W. Columbia, democracy, and the intermingling thereof[J]. Pursuit-The Journal of Undergraduate Research at the University of Tennessee, 2016, 7(1): 8.

[20] Scovazzi T, Citroni G. The struggle against enforced disappearance and the 2007 United Nations convention[M]. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007: 22.

[21] United Nations Human Rights Council. Without a trace: Enforced disappearance in syria[EB/OL]. http://www.ohchr. org/ EN/ HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/List Reports.aspxannexe.A/HRC/25/65.doc, 2014−02−12.

[22] Chevalier Watts J. The phenomena of enforced disappearances in turkey and chechnya: Strasbourg’s noble cause?[J]. Human Rights Review, 2010,11(11): 469−489.

[23] Jeffery R. Nepal’s comprehensive peace agreement: human rights, compliance and impunity a decade on[J]. International Affairs, 2017, 93(2): 343−364.

[24] Mallinder L. The end of amnesty or regional overreach? Interpreting the erosion of South America’s amnesty laws[J]. International & Comparative Law Quarterly, 2016, 65(3): 645−680.

[25] Gasser H-P, Dörmann K. Protection of the civilian population[C]// Dieter Fleck. The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts. Oxford: Oxford University Press, 1995: 237−274.

[26] Nader L. Anthropology of law, fear, and the War on Terror[J]. Anthropology Today, 2017, 33(1): 26−28.

[27] Henckaerts J M, Doswald-Beck L, Alvermann C. Customary international humanitarian law[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005: 73.

[28] Nowak M. UN convention on civil and political rights: CCPR commentary (First Edition)[M]. Strasbourg: Publisher Kehl, 1993: 927.

[29] 让.皮克泰. 国际人道法的原则[J]. 王海平译. 红十字国际评论, 2004(1): 1−10.

[30] Ronald Griffin, C W Dumbleton. Geneva convention relative to the protection of civilian persons in time of war pictet[C]// Pictet J S. The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary. Geneva: International Committee of the Red Cross, 1958: 78−84.

[31] Gasser H P. Das humanitäre Völkerrecht[M]. Geneva: Institut Henry Dunant/ Paul Haupt Print, 1991: 66−70.

[32] Wolfrum R, Fleck D. Enforcement of international humanitarian law[C]//Dieter Fleck. The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts. Oxford: Oxford University Press, 1995: 517.

[33] Fisher E C. Laws of arrest[M]. Illinois:Northwestern University Press,1967: 91, 93.

[34] Kalshoven F, Zegveld L. Constraints on the waging of war: An introduction to international humanitarian law[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2011: 78.

[35] United Nations Human Rights Council. Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Addendum [EB/OL].http://www.ohchr.org/EN/HRBodies / HRC / Regular Sessions/Session30/Pages/ListReports.aspx.A/HRC/30/38/Add. 5.doc, 2015−07−09.

[编辑: 苏慧]

Regulation consideration over enforced disappearance under International Humanitarian Law at war times

SHAO Yi

(Graduate School, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100270, China;Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo, Oslo 0864, Norway)

In view of its wide use in Latin American countries since World War II, enforced disappearance has been regarded earlier as a "national repressive policy" serving the dictatorship, with its essence being extensive and systematic aggression in human rights, and therefore most academics prefer to study it in the perspective of Human Rights Law. However since the 1990s, enforced disappearance has been in combined use with war and armed conflicts in an increasingly close and normalized mainstream way, employed more and more as a tactics of warfare by both sides. In spite of the lack of direct regulation on enforced disappearance and related relief for the victim, it is still essential to curb the occurrences of enforced disappearance so as to ensure obtaining basic human rights at war times to the maximum by regulating the procedure of detention of both civilians and war prisoners and by ensuring individual rights of family life at war and just jurisdiction.

enforced disappearance; International Humanitarian Law; Geneva Convention; State Act; family rights

D995

A

1672-3104(2017)05−0067−09

2017−02−23;

2017−06−05

教育部留学基金委资助项目“建设高水平大学公派研究生”(201604920035)

邵怿(1990−),男,江苏靖江人,中国社会科学院研究生院与挪威奥斯陆大学联合培养博士研究生,挪威奥斯陆大学人权研究中心客座研究员,主要研究方向:国际法