劳动力市场分割对失地农民就业的影响

2017-12-08马继迁

马继迁

(常州大学 瞿秋白政府管理学院,江苏 常州 213164)

劳动力市场分割对失地农民就业的影响

马继迁

(常州大学 瞿秋白政府管理学院,江苏 常州 213164)

文章利用中国家庭动态跟踪调查(CFPS)数据,分析了劳动力市场分割对失地农民的就业机会与就业质量的影响。就业机会方面,区域、户籍等因素具有重要影响。无论是受雇就业还是自雇就业,东部地区失地农民的几率都最高,中部其次,西部最低。城市户籍的获得,大大降低了自雇就业比重,显著提升了受雇就业几率。进一步分析受雇失地农民的就业质量,在工资、工作稳定性、工作满意度三个纬度,地区、户籍、行业等因素产生了不同影响:就业质量在东、中、西三大地区间呈现出梯度下降趋势,在工资、工作稳定性、工作满意度三个纬度上均是东部最高,中部其次,西部最低;获得城市户籍后,工资收入、工作稳定性明显提高,但工作满意度无甚变化;从第一产业到第二产业再到第三产业,工资逐渐下降,工作稳定性逐步上升;工作满意度方面,不同行业的失地农民都相差不大。

失地农民;劳动力市场分割;就业机会;就业质量;工资;工作稳定性;工作满意度

一、问题与研究背景

失地农民是20世纪90年代以来出现的一个特殊群体,其规模十分庞大。有学者认为,我国失地农民已达1亿2千万[1]。土地被征用,意味着整个生产方式和生活方式的改变。在从务农职业向非农就业转变中,失地农民的再就业面临着艰难困境。人力资本、家庭资源、劳动力市场分割等多个因素都会制约失地农民的再就业。劳动力市场的分割是个世界性现象,我国劳动力市场在地区、户籍、行业等层面,存在着结构性分割状态。作为结构性制约因素,劳动力市场分割的影响十分重要,这正是本文要探究的问题。

地区分割是指因地理位置、区域经济发展水平的不同而造成的劳动力在不同地区就业存在分割状态。以农民工跨省就业为例,地区分割极为明显。有调查显示,东南沿海地区外出农民工97%在本地区流动就业,中部地区农民工65%在东南沿海地区就业,其次主要在本地区就业,西部地区农民工大约41%到东南沿海地区、56%的农民工仍在本地区就业[2]。中国劳动力市场中工资的区域差异日益凸显,地域之间工资差异较大,沿海地区高于西部地区[3]。

户籍制度一直深刻地型塑着中国社会的等级结构在户籍制度作用下,中国的劳动力市场被分割为两个不同的劳动力市场。由于城市中利益集团的影响,再分配时期户籍制度导致的城乡劳动力市场分割得以一直延续下来[4]。

第一、二、三产业之间劳动力就业存在分割。根据《中国统计年鉴-2015》,1978年至2014年间,我国第一产业的就业人数比重从70.5%下降至29.5%,第二产业的就业人员比重从17.3%上升至29.9%,第三产业的就业人员比重从12.2%上升至40.6%[5]。比较后可以判断,第二产业、第三产业的就业比重20多年来在逐步增加,第三产业增加更快,第二、三产业就业容量增加主要来源于第一产业的农民工劳动力。三次产业劳动力就业收入差别明显。农林牧渔、建筑等传统类型产业的工资报酬普遍低于全国平均水平,最高工资行业主要出现在信息计算机软件、金融保险、科研技术服务等现代生产者服务业和文体娱乐、卫生等现代生活服务业,房地产业以及具有公共性质或国有垄断性质的产业中[6]。行业性质的不同,使得行业收入存在一定的差异性。

劳动力市场分割对进城农民就业的影响,被大量文献所关注到。这其中,探讨户籍制度对农民工就业的影响的文献较多。研究认为,区域经济发展水平对农民创业与否起着决定性作用,经济越发达的地区,农民越容易创业[7]。户籍制度型塑了二元劳动力市场,对外来人口的就业机会、就业待遇以及就业保障的排斥与歧视导致外来劳动力通常从事最底层、最低级的工作,很难有机会进入较高层级的工作岗位[8]。由于受到户籍制度的排斥,农民工只能进入到了次级劳动力市场。同样作为外来工,农民工的工资水平显著低于城镇工[9]。户籍制度下城乡身份的分割也是影响农民工频繁变换工作的关键因素[10]。地区分割、行业分割对劳工就业的影响也被论及。如,魏万青基于珠三角、苏南地区与浙江地区的调查数据,探讨了珠三角、苏南和浙江三大发展模式(包括区域差异)对劳工收入的影响[11]。刘林平发现,区域特征对农民工权益状况影响显著,长三角与珠三角农民工就业状况差异较大[12]。不同产业的农民工,在工资收入等方面也存在很大差别[13]。

与流动农民工相对而言,失地农民可以视为本地农民工。流动农民工的相关研究成果,对研究失地农民有借鉴意义。一些学者也论及到了劳动力市场分割对失地农民就业的影响。如,翟年祥认为,受现行城乡分割就业制度的影响,失地农民不能享受城市居民待遇[14]。有研究发现,“家庭所处区位特征”对征地意愿有正面影响。区位越好,发展水平越高,就业机会越多[15]。总体上看,专门针对论证劳动力市场分割对失地农民就业的影响的文献,还相对较少。

二、研究假设

我国幅员辽阔,区域广大,发展不平衡,各地区间市场化进程差异大,异质性强。谢宇和韩怡梅(Emily Hannum)指出,在研究中国经济社会发展时,“考虑区域异质性是很重要的,这不仅是因为中国不同区域的经济活动很大程度上受到各区域自然资源、人力资源差异的制约,而且更重要的是中国的工业改革一直存在着一个区域维度”[16]。

东部地区经济发展水平高,市场体系成熟,用工环境相对较好,就业机会多,农民失地后再次就业的可能性也越大。不仅是找到一份工作的几率高,而且要是去创业,也意味着更多的选择。西部地区由于自然条件、区域环境制约,经济相对较为落后,城市中能够吸纳非农劳动力的能力就弱,农民失地后的就业机会也少,无论是求职还是创业,可选择的范围小。中部地区失地农民的就业选择介于东部和西部之间。

农民失地后出现就业分化,面临失业、受雇就业、自雇就业三种情形。基于上述分析,提出假设1。

假设1:就业机会假设:地区、户籍等劳动力市场分割因素对失地农民的就业机会有重要影响。

假设1a:与西部地区失地农民相比,中部地区的失地农民受雇就业的可能性较大,自雇就业的可能性也较大;东部地区失地农民受雇或自雇就业的几率更高。

户籍对劳动者的职业获得影响显著[17]。在城市劳动力市场寻求就业过程中,获得城市户籍的失地农民,更容易被城市就业体系接纳,找到工作而受雇就业的机会大大增加,从而降低了失业风险。但是,作为被动城市化的失地农民,技能不足,文化程度偏低,缺少求职网络,他们不太可能在现行的这套机制中获得较好的安排,更不能奢谈进入城市后的发展性规划。面对这种边缘化困境,一大部分失地农民开始自谋职业。有的从事个体经营,成为个体工商户,极少数人创办企业成为私企老板。但由于市场竞争能力所限,他们的创业之路一般不会走的太远。一大批自谋职业者成为小摊小贩,生意小利润薄,而这又受到城管制度的排斥。自雇就业中表现出来的经济不适应状况,进一步加深了失地农民在城市空间的边缘化感受。原先作为农民而养成的“文化惯性”,也会对其经营行动产生拉力作用。由此,形成假设1b。

假设1b:获得城市户籍增加了失地农民的就业机会:受雇就业的几率明显增加,自雇就业的几率相对较小。

我国的市场化程度存在梯形结构,即东部地区市场化程度最高,中部其次,西部最低[18]。东部沿海地区劳动力需求大,产业集聚产生的规模效应使劳动力的工资水平相对较高;相比之下,西部地区的经济发展水平明显低于东部地区,劳动力工资水平相对较低。中部地区的工资水平介于东部与西部之间。对农民工的调查发现,农民工的工资水平呈现出东部、中部、西部依次下降的趋势[19]。由此可以推定,失地农民受雇就业后的工资水平,也与所在地区经济发展水平一致。

户籍对农民工工资收入具有重要影响。诸多研究指出,外来劳动力与城市劳动力工资差异主要来自于户籍歧视[20,21]。由于户籍制度对工种的限制,进城的农民工只可能从事诸如脏、累、差的工作,工资并未完全反映出农民工对自己所从事的工作的整体评价,噪音、污染等负效用成本未被计算在内。而在户籍制度保护下的城市居民,在相同的工作环境下却可以以津贴的形式对恶劣工作环境加以补偿。失地农民一定意义上可以看作为未流动的本地农民工,户籍歧视的深刻影响不言而喻。

土地被征后失地农民主要涌入第二产业、第三产业,也有部分农民仍然在第一产业徘徊。在第一产业就业的失地农民,凭借其既有的行业知识和熟练工作技能,他们的工资水平相对应该较高。第二产业劳动密集型企业较多,劳动强度较大,对劳动者的身体素质要求较高,这也意味着较高的劳动收入。第三产业是为生产和消费提供各种服务的部门,与第二产业相比,第三产业对劳动者的体能要求较低,而更偏重劳动者的知识、技能等条件。在第三产业就业的失地农民以从事操作工为主,包括锻造工、车工、焊工,有些为驾驶员、营销员、基层管理员、保安等。失地农民在知识和技能等方面的劣势,导致其在第三产业就业时,工资水平偏低的倾向。鉴于上述分析,提出假设2。

假设2:工资收入假设:受雇失地农民的工资收入与地区、户籍、行业等劳动力市场分割因素相关。

假设2a:东部地区失地农民的工资收入最高,中部次之,西部地区失地农民工资收入最低;

假设2b:与农业户籍的失地农民相比,获得城镇户籍的失地农民工资收入更高;

假设2c:第一产业工作的失地农民,其工资收入最高,第二产业次之,在第三产业工作的失地农民工资收入最低。

三大区域的失地农民,再就业后的工作稳定状况不同。西部地区,企业数量少规模小,能够提供的工作岗位有限。习惯于农耕生活的失地农民,对土地被征后的工作预期不会太乐观。受就业环境所限,失地农民处于失业、半失业状态的情况比较常见。

对东部地区失地农民而言,由于地区经济发达,就业机会多,失地农民的“城市化”程度也相对较高,选择工作的余地大,主动性更强。政府在信息发布、技能培训等方面开展的就业服务工作也更加到位。一旦进入企业就业,随着工作年限的增加,保险与福利等逐渐累积,跳槽的成本逐渐增大,换工的几率也相应降低。中部地区无论从地区经济发展程度与就业机会供给,还是失地农民个人的“城市化”等方面,都介于东部与西部之间,因此可以推定认为,中部地区失地农民的工作稳定性介于东部与西部之间。

在有关农民工工作流动的研究中,户籍制度通常被认为是解释农民工就业与生存困境的重要因素。对于失地农民而言,也面临着户籍歧视的局面。那些尚未获得城市户籍的失地农民,在城市边缘或次级部门中就业,难免遭遇劳动报酬、工作环境等不尽人意的情况,所以经常变换工作。从个体角度看,失地农民的人力资本、婚姻、子女抚养和职业病等都可能成为他们工作流动的原因,但这些个体性原因并不能妨碍户籍因素作为制度性机制对失地农民群体的工作稳定性发生影响。

由于农村市场还不成熟,各类农业公司、个体户运行的规范化程度较低。第一产业工作的失地农民,在整个雇佣体系中,所受社会制度的保护程度也较低。现代社会的驱动力在城市,现代社会的各种制度也主要为城市而制定。第三产业以城市为主要承载基地,所受现代制度的保护程度,相对较高。在第三产业就业的失地农民,能够更多地分享城市化发展的成果,与城市社会的联系程度较为紧密。种种粘合作用,使得在第三产业就业的失地农民,工作稳定性较好。

基于以上分析,提出假设3。

假设3:工作稳定性假设:地区、户籍、行业等劳动力市场分割因素对受雇失地农民的工作稳定性带来影响。

假设3a:东部地区的失地农民,受雇就业后的工作最稳定,其次是中部地区,西部地区失地农民受雇就业后的稳定程度最低;

假设3b:获得城市户籍的失地农民,受雇就业后的工作更稳定;

假设3c:在第一产业受雇工作的失地农民,工作最不稳定;第二产业其次,在第三产业受雇就业的失地农民工作最稳定。

受雇就业后的工作满意度受多方面因素制约。工作本身的特征,如收入、安全性、稳定性、保障与福利等是影响失地农民工作满意程度的重要因素。同时,对当前工作境况的各种横向与纵向比较等,也是工作满意度的重要方面。

东部地区经济发达,企业运行较为规范,法制环境较好,工人工资水平较高,劳动者权益所受保护程度也较大。失地农民在东部地区较为优良的用工环境中工作,满意度应该较高。中西部地区的整体工作环境要稍逊于东部地区,失地农民的工作满意程度相应地要低些。

户籍制度制造了失地农民与市民之间的各种差别和不公正,使失地农民不能享受与市民一样的待遇。即便获得了城市户籍,失地农民的城市化还是处于表面层次,是一种“虚”城市化状态,因为城市其他制度规范对失地农民的接纳还需要一个长期过程,失地农民对城市社会的认同也需要很长时间。制度接纳程度低、缺少城市社会认同并游离于城市社会,使得失地农民成为城市的边缘群体。无缘分享城市化发展的成果,会产生被城市化抛弃的窘困心理。因此可以认为,是否获得城市户籍,对工作满意度的影响不大。

“非正规就业”“边缘化地位”“缺少城市认同”等诸多关于失地农民境况的概括表明,失地农民是城市化进程中不折不扣的弱势群体。低层次的人力资本,有限的家庭资源,使得失地农民整体处于就业窘困的状态。不管在哪个行业工作,这一群体整体的边缘地位明显,从收入、工作环境等多个角度综合考量,失地农民的工作满意程度比较一致。

结合上述分析,尝试提出假设4。

假设4:工作满意度假设:地区、户籍、行业等劳动力市场分割因素与受雇失地农民的工作满意度相关。

假设4a:东部地区的失地农民,受雇就业后对工作更为满意,中部其次,西部最低;

假设4b:户籍对失地农民受雇后的工作满意度影响不大;

假设4c:在第一、第二、第三产业就业的失地农民,工作满意程度相差不大。

三、数据与变量

(一)数据来源

本研究使用的数据来自2010年中国家庭动态跟踪调查(CFPS)。CFPS样本覆盖25个省/市/自治区(不含香港、澳门、台湾及新疆、西藏、青海、内蒙古、宁夏、海南),代表了中国95%的人口,共发放样本19 986户,最终完成了14 960户家庭、33 600名成人、8 990名少儿的访问。样本中有被征地农民3 281人。本研究只关注那些年龄在18~59岁的失地农民样本,共3083人。

(二)变量设计

1.因变量

因变量为就业机会、就业质量。就业机会意指是否通过受雇或自雇的形式实现了就业。就业质量是指整个就业过程中劳动者与生产资料结合并取得报酬或收入的具体状况之优劣程度的总和,它是反映就业机会可得性、工作稳定性、工作场所的尊严和安全、机会平等、收入、个人发展、劳资关系及工作满意度等内容的多维概念[22],可以通过多种指标综合评价,包括工资、工作时间、工作稳定性、工作环境、职业培训、社会保障、工作关系、工作满意度等指标。[23]从劳动者个体层面看,既有客观的就业状况指标,也有主观感受和心理状态等指标。结合失地农民的现实情况,本文将失地农民的就业质量操作化为工资收入、工作稳定性、工作满意度等三个方面展开评价。

(1)就业机会。问卷中询问了被访者目前的工作情况,选项有三类:无工作、自己经营、在单位工作。统计分析时,“无工作”赋值为0,“自己经营”(自雇)赋值为1,“在单位工作”(受雇)赋值为2,以“无工作”为参照组。

(2)工资收入。问卷中询问了被访者“去年您平均每月工资有多少”,单位为“元”。数据分析发现,收入呈现偏态分布,因而在建立模型进行统计分析时,我们对之取自然对数,以便使其接近正态分布。

(3)工作稳定性。受雇失地农民的工作稳定情况如何呢?问卷中的问题是“过去1年,您工作了几个月(有薪时间)”,该变量是个连续性变量,回答为0~12不等。为了更清晰有效地考察失地农民的工作稳定性,我们将该连续变量转化为一个二分类变量,“0~11个月”赋值为“0”,“12月”赋值为“1”。若选项是1,表明失地农民在过去一年连续工作了12个月,没有失业,工作比较稳定;若选项是0,表明失地农民在过去一年最多连续工作了11个月,就失业了,工作稳定性差。

(4)工作满意度。在问卷中,分别询问了被访者对目前的“工作收入”“工作安全性”“工作环境”“工作时间”“工作的晋升机会”的满意度,也问了“目前工作的整体满意度”。选项有五个等级,将五个等级分别赋分,由低到高分别是:“非常不满意”为1分、“不太满意”为2分、“一般”为3分、“比较满意”为4分、“非常满意”为5分。为了更加准确地了解失地农民对工作的主观满意程度,我们将这六个方面的得分分别相加,得出失地农民的工作满意度,它是一个取值在6~30之间的连续变量。

2.自变量

(1)地区。根据相关规定,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8个省;西部地区包括的省级行政区共12个,分别是四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古。按照上述划分,我们对样本所在省份进行合并,建构出地区变量,包括西部、中部、东部三类。统计分析时,分别对西部、中部、东部赋值1、2、3,以西部作为参照组。

(2)户籍。被访者接受调查时,若已经为“非农户口”,赋值为1,若仍是“农业户口”,赋值为0,以“农业户口”为参照类别。

(3)行业。第一产业赋值为1,第二产业赋值为2,第三产业赋值为3,以第一产业为参照类别。

3.控制变量

(1)年龄。我们用调查年份即2010减去出生年份,得到被访者的年龄(岁)。取失地农民中18~59岁的劳动力人口为研究样本。在统计分析时,我们把年龄、年龄的平方项同时引入模型。

(2)性别。模型中,男性赋值为1,女性赋值为0。以女性为参照类别。

(3)党员身份。是反映政治忠诚度的重要指标。分析时将该变量转换成为一个二分类虚拟变量(党员身份),党员赋值为1,非党员赋值为0。

(4)受教育年限。回归分析中,我们将教育程度转化为教育年限,将其做为间距变量直接原始问卷中的纳入回归模型。具体转换方法为:文盲/半文盲=0,小学=6,初中=9,高中=12,大专=15,大学本科及以上=16。

(5)普通话熟练程度。受访者的普通话熟练程度,从“很差”到“很好”依次为1至7分,数字越大,表示越熟练。该变量为连续变量。

四、结果与分析

(一)劳动力市场分割对就业机会的影响

因变量“就业机会”是多分类变量,采用多类别对数比率回归(Multinomial Logistic Regression)。要说明的是,就业机会模型的自变量中未放入“行业”,因为行业的影响主要发生在有了工作之后。

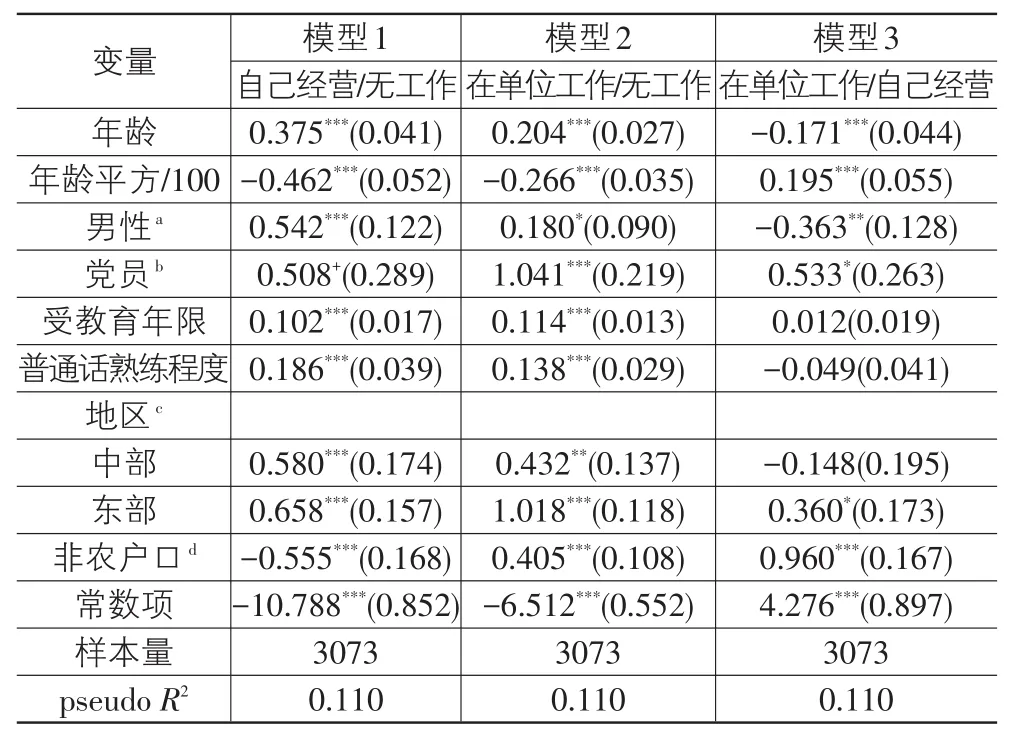

表1呈现的是劳动力市场分割因素对失地农民就业机会影响的多类别对数比率回归分析结果。模型1和模型2是以“无工作”为参照,模型3是以“自己经营”为参照。

表1 估计失地农民就业机会的Multinomial logistic回归模型

(1)地区的影响。在控制了其他因素后,中部地区的失地农民“自己经营”的几率是西部地区失地农民的1.8倍(e0.580≈1.786);东部地区的影响更大,东部地区的失地农民“自己经营”的几率是西部地区失地农民的1.9倍(e0.658≈1.930)。在其他因素不变的情况下,中部地区、东部地区失地农民“在单位工作”的几率分别是西部地区失地农民的1.5倍(e0.432≈1.540)和2.8倍(e1.018≈2.768),东部地区的影响更大些。总体看来,地区变量对失地农民的就业机会具有极为显著的影响作用。不管是自雇就业还是受雇就业,中部失地农民的几率显著地高于西部,东部失地农民的就业几率则更高,假设1a由此被证实。这种情况与地区发达程度有关,越是发达的地区,就业岗位越多,所以失地农民就业(包括自雇和受雇)的几率越高。

(2)户籍的影响。在控制其他因素的情况下,获得城市户口后的失地农民“自己经营”的几率比农业户口失地农民下降了43%(1-e-0.555≈0.426),“在单位工作”的几率比农业户口失地农民上升了50%(e0.405-1≈0.499),城市户籍的获得,大大降低了失地农民自雇就业的几率,同时显著地提高了他们受雇就业的可能性。这个结果表明,假设1b被完全证实。

(二)劳动力市场分割对就业质量的影响

分析失地农民的工资收入时,采用对数线性回归模型(Log-Linear Regression)。讨论失地农民的“工作稳定性”时,由于因变量“工作稳定性”为二分类变量,运用简单对数比率回归模型(Logistic Regres⁃sion)。对因变量“工作满意度”进行分析时,采用多元线性回归模型(multivariable linear regression)。

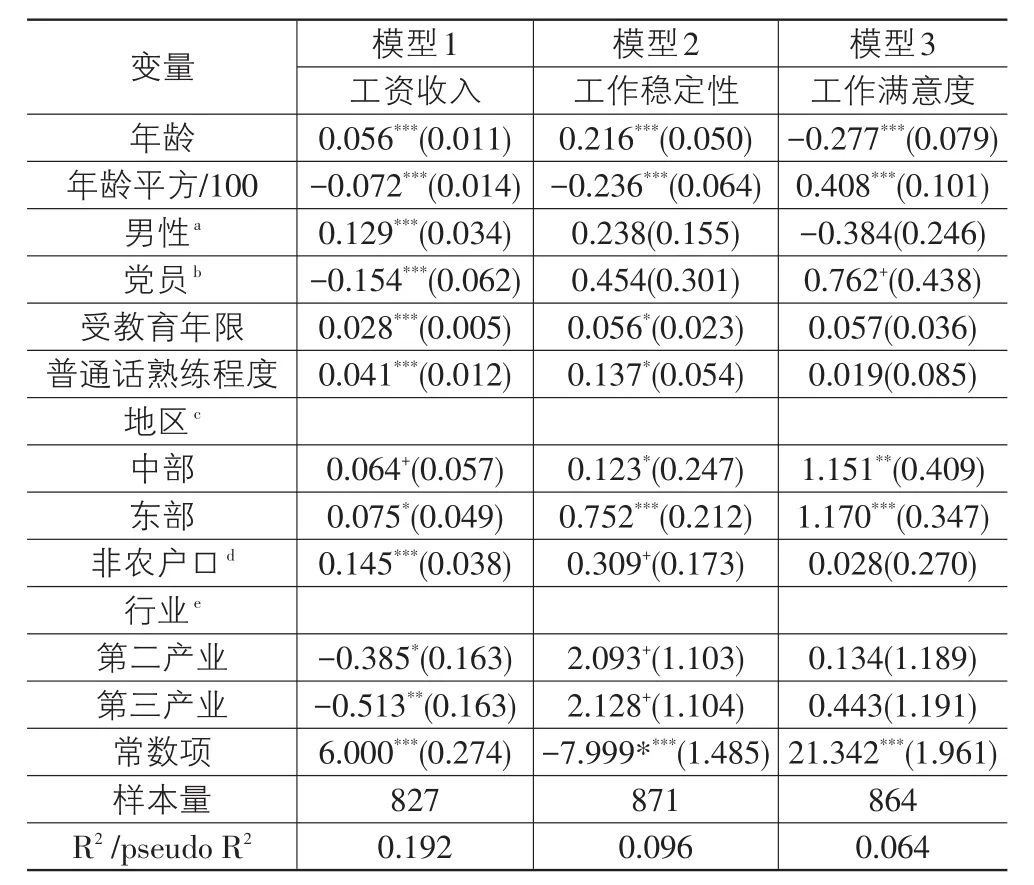

表2呈现的是受雇失地农民就业质量的回归分析结果。模型1至模型3分别列出了劳动力市场分割因素对失地农民工资收入、工作稳定性、工作满意度的影响。

表2 估计受雇失地农民就业质量的回归模型

(1)对工资收入的影响。模型1中因变量为“月平均工资的自然对数”。可以看出,失地农民的工资收入表现出一定的区域差异。中部地区失地农民的工资收入比西部地区失地农民高6.7%(e0.064-1≈0.066),东部地区失地农民的工资收入比西部地区失地农民高7.8%(e0.075-1≈0.078),差别都较为明显。户口的影响十分显著,在其他因素不变的情况下,已取得城市户口的失地农民,其工资收入比农村户口失地农民高15.6%(e0.145-1≈0.156)。在第二产业领域工作的失地农民,其工资收入比第一产业工作的失地农民低32%(1-e-0.385≈0.320);在第三产业领域就业的失地农民的工资收入更低,比第一产业工作的失地农民低约40.1%(1-e-0.513≈0.401)。

模型1的结果显示,假设2a、假设2b、假设2c都得到了验证。总体上看,三项结构性因素都对受雇失地农民的工资收入产生了显著影响。

(2)对工作稳定性的影响。地区因素对受雇失地农民的工作稳定性具有一定影响。在工作稳定程度上,中部地区失地农民比西部失地农民高出1.1倍(e0.123≈1.131),东部失地农民比西部失地农民高出2.1倍(e0.752≈2.121),东部失地农民的工作最为稳定。假设3a得到证实。

非农户口失地农民的工作稳定程度是农业户口失地农民的1.3倍(e0.309≈1.362),取得城市户籍后,工作明显更加稳定。户籍分割对工作稳定性的影响效应十分明显。假设3b被验证。

与仍在第一产业工作的失地农民相比,在第二产业就业后工作稳定程度升高了8倍(e2.093≈8.109),在第三产业就业后工作稳定程度升高了8.4倍(e2.128≈8.398),差别都很是显著。因此假设3c也被证实。

(3)对工作满意度的影响。地区因素对受雇失地农民的工作满意度有显著影响,其他条件不变的情况下,中部失地农民工作满意度比西部失地农民高1.151分,东部失地农民比西部失地农民高1.170分。失地农民的工作满意度,由西向东呈现出梯度升高趋势。是否获得城市户籍,对失地农民的工作满意度不具有显著影响。行业变量的影响不明显,无论是在第一产业、第二产业还是第三产业就业,受雇失地农民工作满意度的差别不大。假设4a、假设4b、假设4c都得到了验证。

五、结论与讨论

本文从地区、户籍、行业三个角度,考察了市场分割因素对失地农民就业的影响,得出了一些重要发现,对地方政府推进失地农民就业工作具有重要的借鉴意义。

(1)就业机会。就业机会方面,区域、户籍等因素影响重大。无论是受雇还是自雇形式,东部地区失地农民就业的几率都最高,中部其次,西部最低。城市户籍的获得,显著提升了失地农民的就业几率,这主要表现在受雇就业形式上。进一步分析受雇失地农民的就业质量发现,在工资、工作稳定性、工作满意度三个纬度,地区、户籍、行业等因素产生了不同影响。就业质量在东、中、西三大地区间呈现出梯度下降趋势,在工资、工作稳定性、工作满意度三个纬度上均是东部最高,中部其次,西部最低。失地农民获得城市户籍后,工资收入、工作稳定性显著升高,但工作满意度无明显变化。行业的影响也呈现出一定的梯度变化趋势:第一产业工资最高,第二产业其次,第三产业工资最低;第三产业的工作最稳定,第二产业其次,第一产业的工作稳定性最低;工作满意度方面,不同行业的失地农民都相差不大。

此外,无论就业就会,还是就业质量,从西部到中部再到东部,呈现出明显的梯度上升趋势。这是本文的一个重要发现,证实了区域分割因素对失地农民就业的深刻影响,说明在中国不同地区间就业市场确实存在重大区隔。东部地区经济发达,就业环境优良,劳动力资源配置的市场化程度更高,就业机会多;政府的就业安置政策相对成熟完善,就业服务体系健全,法治化程度较高,劳动者的权益能在一定程度上得到维护;针对弱势群体的创业政策也被大量出台,资金扶持力度较大,创业管理与服务质量较好。就业机会多、政策有效,使得东部地区失地农民的就业与创业的环境比较好,为有效解决失地农民问题提供了很好的社会基础。东部地区失地农民的文化素质、家庭经济条件也比较突出,这为就业问题的解决提供了现实基础。

(2)户籍效应。本次研究得出结论:户籍因素对失地农民受雇后的工资、工作稳定性都产生了明显影响,城市户口对就业质量的净效应显著,取得城市户口使得失地农民的客观就业质量(收入、工作稳定性)大大提高。同时,统计数据显示,失地农民的主观工作感受或者说满意程度,并未因城市户口的取得获得明显提升,与未取得城市户口的失地农民差别不大。主观工作感受与客观就业质量不一致,说明户籍歧视的隐形影响仍然在深层次上发挥作用。

城市劳动力市场中户籍歧视现象较为普遍。很多城市的企事业单位在招聘程中设置户籍歧视条款,要求求职者须持有当地城市户籍。在这样的条款下,不具有城市户籍者,就没有机会参与城市工作,正常的流动受到影响。户籍歧视根本原因是浓厚的地方保护主义——地方政府为了保障中国城市居民就业,担心进城农民抢了城市人的工作岗位。土地被征后,地方政府会分批次分步骤地给予失地农民城市户籍。有了城市户籍,才有望获得更多的就业机会,享受到相应的就业服务。因此,城市户籍失地农民受雇的可能性较大。而失地农民由于自身知识、技能等的欠缺,缺乏与用人单位之间平等的协商与谈判权,在就业过程中经常处于弱势地位,这又隐含了失业风险。

(3)行业效应。文章发现,从第一产业到第二产业再到第三产业,随着产业层次的升高,失地农民的工资收入逐层降低,而工作稳定程度却逐渐升高。如何理解?受雇者在第一产业工作,所获工资最高,可能与其原有的农业工作技能和经验有关。同样由于人力资本如知识、技能、普通话水平、外表气质等因素的限制,在第三产业工作后,工资收入因此相对较低。在第三产业工作后,稳定的工资收入、可预期的福利保障及就业前景等整体工作状态,对失地农民的虹吸效应相对较大,因此总体工作稳定程度要比在第一、第二产业工作高出许多。

[1]张玉林.大清场:中国的圈地运动及其与英国的比较[J].中国农业大学学报:社会科学版,2015(1):19-45.

[2]陈宪.劳动力市场分割对农民工就业影响的实证研究[D].长沙:中南大学,2009.

[3]董熙.基于地域、部门与行业差异的农民工工资歧视研究[J].西北人口,2014(6):14-18.

[4]蔡昉.中国劳动力市场发育与就业变化[J].经济研究,2007(7):4-14.

[5]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴2015[M].北京:中国统计出版社,2015.

[6]史先诚.行业间工资差异和垄断租金分享[J].上海财经大学学报,2007(2):66-73.

[7]朱明芬.农民创业行为影响因素分析──以浙江杭州为例[J].中国农村经济,2010(3):25-34.

[8]王美艳.城市劳动力市场上的就业机会与工资差异——外来劳动力就业与报酬研究[J].中国社会科学,2005(5):36-46.

[9]孙中伟.教育、保留工资与不同户籍外来工的工资差异[J].农业技术经济,2011(12):70-78.

[10]张春泥.农民工为何频繁变换工作——户籍制度下农民工的工作流动研究[J].社会,2011(6):153-177.

[11]魏万青.区域经济发展模式下的劳工收入差异与分解[J].社会,2013(2):111-130.

[12]刘林平,张春泥.农民工工资:人力资本、社会资本、企业制度还是社会环境?——珠江三角洲农民工工资的决定模型[J].社会学研究,2007(3):114-137.

[13]谢勇.土地征用、就业冲击与就业分化——基于江苏省南京市失地农民的实证研究[J].中国人口科学,2010(2):65-72.

[14]翟年祥,项光勤.城市化进程中失地农民就业的制约因素及其政策支持[J].中国行政管理,2012(2):50-53.

[15]许恒周.不同发展水平地区农民被征地意愿及影响因素[J].中国人口·资源与环境,2011(1):106-109.

[16]Xie Yu,Emily Hannum.Regional Variation in Earnings In⁃equality in Reform-Era Urban China.American Journal of Sociology,1996,101(4):950-992.

[17]李骏.中国城市劳动力市场中的户籍分层[J].社会学研究,2011(2):48-77.

[18]樊刚,王小鲁.中国各地区市场化相对进程报告[J].经济研究,2003(3):9-18.

[19]郭凤鸣.教育和户籍歧视对城镇工和农民工工资差异的影响[J].农业经济问题,2011(6):35-42.

[20]邓曲恒.城镇居民与流动人口的收入差异——基于Oaxa⁃ca-Blinder和 Quantile方法的分解[J].中国人口科学,2007(2):8-16.

[21]姚先国,赖普清.中国劳资关系的城乡户籍差异[J].经济研究,2004(7):82-90.

[22]张昱.社会资本对新生代农民工就业质量的影响分析[J].华东理工大学学报:社会科学版,2011(5):9-20.

[23]刘素华.就业质量:概念、内容及其对就业数量的影响[J].人口与计划生育,2005(7):20-23.

Influences of Labor Market Segmentation on Land-lost Farmers’Employment

MA Ji-qian

(QU Qiu-bai School of Government,Changzhou University,Changzhou 213164,China)

Using the data of China Family Panel Studies,this paper analyzes the influences of labor market segmentation on land-lost farmers'employment opportunities and employment quality.In terms of employment opportunities,factors including region,household reg⁃istration and so on,have significant influences on lost-land farmers.Whether employment or self-employment,the probability of land-lost farmers in the eastern region is the highest,followed by the central region,and the lowest in the west.The acquisition of urban household registration has greatly reduced the proportion of self-employed employment,and significantly increased the probability of employment.The paper also makes a further analysis on the different influences of employment quality of employed land-lost farmers on both three di⁃mensions(wage,job stability and job satisfaction)and factors(region,household registration,industry,etc.).The employment quality shows a gradient descent trend in the eastern,central and western regions.The eastern region is the highest in all three dimensions of wage,job stability and job satisfaction,followed by the central region,and the western is the lowest;After obtaining the urban household registration,wage income and job stability improve significantly,but there is very little change in job satisfaction;Land-lost farmers’wag⁃es gradually decline and work stability gradually increases from the primary industry to the second industry,and then to the tertiary indus⁃try;Land-lost farmers in different industries have little differences in terms of job satisfaction.

land-lost farmers;labor market segmentation;employment opportunity;employment quality;wage;job stability;job satisfaction

F061.1;F062.6

A

1007-5097(2017)12-0178-07

10.3969/j.issn.1007-5097.2017.12.023

2017-06-15

国家社会科学基金青年项目(13CRK026);江苏高校“青蓝工程”项目;国家社会科学基金重点项目(16ASH005)

马继迁(1980-),男,甘肃白银人,副教授,博士,研究方向:劳动社会学与社会政策。

[责任编辑:张 青]