中国新型大学的兴起背景、内涵构成与未来发展

2017-12-07胡景乾顾永安屈咏梅

胡景乾,顾永安,屈咏梅

(1.安康学院 a.教务处;b.教育学院,陕西 安康 725000;2.常熟理工学院,江苏 常熟 215500)

中国新型大学的兴起背景、内涵构成与未来发展

胡景乾1a,顾永安2,屈咏梅1b

(1.安康学院 a.教务处;b.教育学院,陕西 安康 725000;2.常熟理工学院,江苏 常熟 215500)

中国新型大学特指在高等教育大众化过程中,新设立或转型而来的一批地方性、应用型本科院校。其主要职能是培养高层次应用型人才,开展以科技开发、解决现实问题为主的应用研究,服务所在地域的经济与社会发展。中国新型大学的兴起源于中国经济转型的迫切需要和社会转型的持续推动,是高等教育大众化以及政府引导的必然结果。中国新型大学以新建本科院校为主体,其构成情况较为复杂,界定“新型大学”应更多地从内涵上去把握。中国新型大学有望走上教学服务型、创业型发展道路。

中国新型大学;兴起背景;基本特征;发展远景。

基于对新建本科院校的研究,柳友荣教授于2011年以来围绕中国“新大学”发表了系列研究论文,研究内容涉及对国外新大学的回顾与发展研究,新大学的概念、角色定位、内部治理、新型描述等方面;胡景乾研究员于2013年在《教育评论》《广州大学学报(文科版)》上发表过两篇以“新大学”为研究视角的论文,提出建立“中国新大学”概念的建议;顾永安教授2015年主持教育部人文社会科学基金项目“中国新型大学研究”,提出应对中国新型大学的新特质、新内涵、新形态等方面进行研究。随着新建本科院校研究的不断深入,特别是国家引导部分普通本科高校向应用型转变,关于“中国新型大学”的研究终于进入高教研究视野。

一、中国新型大学的兴起背景

新型大学是一个相对概念,当经济社会发生重大变革或变化时,都有可能产生“新型大学”。英国的城市学院、德国的应用科学大学、美国的赠地学院等都是新型大学。各国新型大学产生的历史背景既有相似之处,又有各自的不同,“中国新型大学”是在一种怎样的背景下产生的呢?

(一)中国经济转型的迫切需求

改革开放以来,我国经济经历了两次大的转型。第一次转型发生在十一届三中全会之后,主要特征是“调整生产关系、做大经济总量”[1],强调“发展是硬道理”,以GDP增长为导向,以投资拉动、扩大规模为主要方式,加之中国人口红利的释放,中国经济得到了快速发展。当历史进入到世纪之交,知识经济时代来临,世界范围的技术、信息革命势不可挡,任何一个国家都不可能置身其外,中国经济必须实行第二次转型。这次转型一个最显著的特点就是发展理念、发展方式的转变,即由原来以GDP为导向的经济增长主义转向人口、资源、环境相协调的科学发展,由规模扩张、投资驱动向科技创新驱动转变,由劳动密集型工业经济向技术密集型知识经济转变。社会发展进步,产业转型升级,高新技术广泛应用,高职、中职人才难以满足基层和生产一线的需求,社会急需更多高层次的应用型人才,这是中国新型大学产生的重要契机。

(二)中国社会转型的持续推动

社会转型“是指一种整体的和全面的结构状态过渡……社会转型的具体内容是结构转换、机制转轨、利益调整和观念转变。”[2]如同经济转型一样,中国社会正在发生第二次转型。始于1978年的第一次转型,其主题是解放和发展生产力。在这次转型中,中国社会由生存性阶段进入到发展性阶段,社会结构随之发生诸多变化,社会矛盾也呈现出阶段性特征。当经济“增长主义”无法继续下去,社会必将发生再次转型。党和国家适时提出以人为本、构建和谐社会,并把社会建设纳入五位一体总体布局,开启了以促进人的发展为目标的第二次社会转型。[3]高等教育具有促进人的发展和社会发展的双重功能。在第二次社会转型中,人的发展得到了更多重视,从而使高等教育在服务社会发展的同时,真正成为属于人的教育。这就要求重树高等教育的人本价值,重建高等教育秩序,构建多元有序的高等教育结构。以本科教育为例,仅有学术型本科教育是不够的,还须有应用型本科教育,以满足受教育者多样化、个性化发展的需要。

(三)高等教育体系分化的必然结果

据可考资料记载,2002年,我国高等教育毛入学率上升至15.3%,进入世界公认的高等教育大众化阶段;2014年,高等教育毛入学率达37.5%,[4]中国进入高等教育大众化中后期。按照美国著名教育社会学家马丁·特罗的观点,进入大众化阶段之后,高等教育领域将发生一系列深刻变革。

既有“量”的扩张,也有“质”的变化。从外部关系来看,高等教育服务范围扩大,服务方式拓展,一大批在精英教育时代没机会跨入大学门槛的学子接受到高等教育,一大批在精英教育时代“无暇顾及”的行业领域享受到高等教育服务。[5]3-4同时,高等教育开始关注并服务于所在区域的经济社会发展。从体系内部来看,培养目标、培养方式、质量标准等呈现出多样化特点,正如教育家奥尔特加所批评的那样,在高等教育大众化的今天,“把学生都培养成科学家是不切实际的。”[6]73为产业行业培养高层次应用技术型人才成为大众化阶段高等教育的重要任务。因此,“高等教育从精英化过渡到大众化阶段,必然由学术性高等教育单一体系分化为学术性高等教育与应用性高等教育两大体系。”[7]中国新型大学应运而生。

(四)国际高等教育经验的有益借鉴

中国新型大学的产生,与欧美等发达国家高等教育发展实践紧密相连。在英国工业革命时期兴起的新大学运动,大学亲近业界,培养企业所需人才,破解企业技术难题,主动为所在区域的经济社会发展提供参与式服务,推进了工业革命的顺利完成。德国、瑞士、芬兰等国在20世纪70年代开始创办应用科技大学,为企业提供人才资源和技术服务支撑,促进这些国家的实体经济快速发展。在美国,“赠地学院”曾被人们讥讽为“牛仔学院”。到了20世纪中期,哈佛大学、耶鲁大学那些以培养“绅士”为传统的大学,也不得不顺应社会需要进行改革,耶鲁大学设立了专业教授席位,哈佛大学走上了与康奈尔大学(赠地学院)大致相同的道路,“彻底地献身于不登大雅之堂的技术工作。”[8]世界高等教育发展的生动实践,给我国高等教育以深刻启示。2014年以来,为推动部分地方高校走上“新型大学”之路,政府借鉴国际高等教育转型发展的成功经验,引导以新建本科院校为主体的一批地方本科高校向应用型转变,为“中国新型大学”的发展指明了方向,增添了动力。

二、中国新型大学的内涵构成

(一)新型大学的内涵及构成

2004年,刘得斌教授在一篇论文中首次提到“中国新型大学”[9],其所称的“中国新型大学”,实为中国的“世界一流大学”,与本文所称的“中国新型大学”是本质上完全不同的两个概念。此外,再未见到其他文献资料提到“中国新型大学”这一概念。

本文所称的“中国新型大学”,特指在中国经济与社会第二次转型、高等教育大众化过程中设立的一批应用型、地方性本科院校。中国新型大学不同于精英教育时代的传统大学。传统大学以培养学术性研究型人才为主,而新型大学以培养专业性应用型人才为主;传统大学以真理为导向,以求真为目的,帮助人们认识世界,而新型大学以实践为导向,以应用为目的,帮助人们改造世界;传统大学以服务国家重大战略需要、甚至人类社会发展为价值取向,而新型大学则注重与地方政府、企业互动,以直接参与方式服务地方经济社会发展。

20世纪末以来,为满足地方经济社会发展对应用型本科人才的需求,以及学生接受本科教育的愿望,一批高职、高专学校以及成人高校,合并(或单独)升格为普通本科院校;一批建校较早、办学基础较好的民办院校相继升格为民办本科院校;之后又有一批独立学院陆续转设为民办本科院校。这些院校有一个共同的称谓,即“新建本科院校”。新建本科院校构成了“中国新型大学”的主体,截止到2016年,这类院校共计466所,[10]约占我国普通本科院校总数1252所(含266所独立学院)的37.2%。实际上,中国新型大学的构成情况比较复杂。2014年以来,国家引导一批地方本科院校向应用型高校转型发展,地方政府所属的部分老本科高校也对此作出积极回应。而在新建本科院校中,也并非所有院校都坚持走应用型、地方化发展之路,据董泽芳教授2015年对新建本科院校转型分流现状的调查分析:“在被调查的新建本科院校中,分别有16.7%、80.4%、2.9%的调查对象,认为‘有一定必要’、‘有必要但有顾虑’、‘没有必要’”。[11]尤其是一些升本较早的院校,对转型发展并不热心。

笔者认为,如何界定“中国新型大学”,应该更多地从内涵上去把握。新建本科院校也未必都属于新型大学,而老本科中也未必就不能产生新型大学,关键要看他们走什么样的发展之路。新型大学是一个关于大学“类”的概念,以“学术为主”与“应用为主”为分野。就高校向应用型转型发展而言,我很赞同王洪才教授的观点:“向应用技术转型不仅是地方本科面临的问题,也是中国本科教育普遍面临的问题,只不过向应用技术转型的程度和要求不同而已。”[12]从这个意义上讲,即使是学术型的传统大学,在高等教育大众化不断推进的今天,也可能蕴育出“新型大学”的某些特质,而这也恰恰印证了“中国新型大学”诞生的历史必然性和它所肩负的特殊使命。从高等教育体系来看,应用型高等教育与学术型高等教育有发展道路、发展目标之别,而没有层次高低之分。应用型高等教育是贯穿高等教育不同层次的完整体系,它不仅培养学士,还可以培养专业硕士、专业博士。但作为一个相对独立的高等教育体系的建设,应用型高等教育刚刚起步,还处于新兴的发展阶段。

(二)新型大学相关概念辨析

进入21世纪以来,中国高等教育领域有不少与“中国新型大学”联系紧密的称谓不时地见之于文献。如“新建本科院校”(或新建地方本科院校、地方新建本科院校、新升本院校)、“地方本科院校”、“中国新大学”、“新兴大学”等等,它们与“中国新型大学”内涵相同或相近,外延重合或交融。为进一步廓清“中国新型大学”这一概念,有必要对其进行简要辨析。

“新建本科院校”与“中国新大学”基本属于同义异称。“‘新大学’是指1998年至今,在我国高等教育大众化阶段设置的,以本科教育为主,面向区域经济社会,以学科为依托,以应用型专业教育为基础,以社会人才需求为导向,培养高层次应用型人才的新型院校。”[13]从设置时间来看,“新大学”显然就是通常所说的“新建本科院校”。之所以有学者用“中国新大学”来替代“新建本科院校”,旨在强调新建本科院校应坚守地方性、应用型发展定位,以警示这些院校不要走传统大学的老路。“中国新大学”是构成“中国新型大学”的主体。

“新兴大学”是陈小虎教授新近提出的一个概念。陈小虎在《新兴大学与转型发展》一文中,将新建本科院校和独立学院统称为“新兴大学”,并对“新兴大学”进行了较为全面的论述。他认为新兴大学“具有很强的时代特征,其组建使命与我国的社会发展紧密相连,具有一致性和相融性。”“由于这些新组建并与经济社会发展紧密融合的学校具有很强的时代特征,与地方经济、社会等发展阶段要求相结合,是有新使命、新责任、新希望、新追求、新探索的大学新业态、新形态,故称之为‘新兴大学’。”[10]笔者在界定“中国新型大学”概念时,考虑到独立学院与学术型母体学校的特殊关系,其办学定位与“新建本科院校”有一定差异,以及在法律资格上的一些考量,未将其纳入“中国新型大学”范畴。很显然,“新兴大学”与本文的“中国新型大学”,虽在概念内涵方面具有本质上的一致性,但概念外延差别较大。

“地方本科院校”是在高等教育管理权下放、高等学校由中央统管向分级管理转变之后,对省市级政府所属本科高校的称谓。它包括新建本科院校和老本科高校,其中新建本科院校全部为地方本科院校,约占地方本科院校总数的1/2。“中国新型大学”以新建本科院校为主体。可以预言,在国家引导普通本科高校转型发展背景之下,那些基于自身发展需要、积极向应用型转变的老本科高校,也将成为“中国新型大学”的重要组成部分。

三、中国新型大学的发展远景

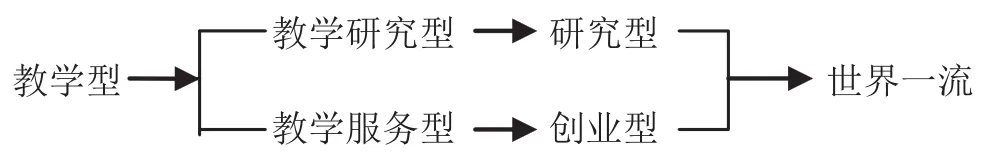

中国新型大学的产生和发展离不开大学基因的遗传,包括大学发展规律、历史传统,特别是应用型大学特性对它的深刻影响,离不开特定的经济与社会为其提供的发展条件及其使命要求。基于此,中国新型大学区别于传统大学,也区别于其他国家的“新型大学”,从而成为一类独特的大学。精英教育时代产生的传统大学,以建设“研究型大学”为理想追求,一般以“教学型”为起点,向“教学研究型”发展,终极目标是建成“研究型大学”,并不断进取,其中具备条件的继续向世界一流大学目标进发。而产生于高等教育大众化阶段的中国新型大学,其发展远景、发展轨迹会怎样呢?中国新型大学的理想彼岸在哪里?这是一个值得研究的问题,它可以为实践者增添动力,指引航向。

从社会学角度看,如同一个人的出身和所处社会环境,在一定意义上决定着他的人生轨迹和命运走向,中国新型大学兴起的特定社会历史条件,不仅影响它们的发展方向,也将在一定程度上决定着它们的归宿。因此,兴起于世纪之交的中国新型大学,选择应用型发展之路成为历史必然。按照刘献君教授的观点,学术型、应用型是培养目标,并非学校类型;学校类型包括研究型、教学研究型、教学型。[14]1-10从学校类型看,现阶段的中国新型大学应当属于“教学型”,由于其任务、使命特殊,后续发展显然不能沿着教学研究型、研究型方向前进,必须另辟蹊径。

高等教育领域对于教学服务型大学的研究和实践给人以深刻启迪:教学型高校既可沿着教学研究型、研究型大学道路发展,也可向教学服务型、创业型大学方向前进。[14]28-37“教学服务型大学”作为一种学校类型,已得到学界广泛认可,并正在武汉纺织大学、吉首大学、常熟理工学院、浙江树人大学、铜仁学院等数十所高校进行实践。这些高校的教学、科研以服务地方为宗旨,培养地方需要的应用型人才,产出地方需要的应用性成果,以直接参与的方式大力开展各种服务活动,形成为地方全方位服务的体系,并取得显著成效。而创业型大学在20世纪的欧洲就已成为高等教育一道亮丽的风景,1997年还成立了欧洲创业型大学联盟,并涌现出约克大学、沃里克(华威)大学等一批世界一流大学。创业型大学有一个显著特点,就是亲近业界,与业界的关系十分紧密。而这与中国新型大学所强调的产教融合、校企合作如出一辙。分析欧洲创业型大学的发展历史和国内教学服务型高校的生动实践,中国新型大学完全可以走出一条不同于传统高校的发展道路(图1)。

图1 本科高校分类及发展远景图

图1说明,无论学术型,还是应用型,在初创阶段都属于教学型高校。由于所处社会环境不同,担负的使命任务不同,以及价值取向的差异,各校选择了不同的发展道路。在精英教育时代建成的传统大学,一般选择学术型目标,走上了教学研究型、研究型道路;到了高等教育大众化阶段,则较多地选择应用型目标,走上教学服务型、创业型道路。从理论上讲,无论选择学术型目标,还是应用型目标,都可以建成世界一流大学。

有一个误区必须破除:应用型是低水平大学,学术型才是高水平大学。实际上,应用型不等于低水平,培养应用型人才,产出应用型成果,也同样需要高水平的教学、科研和高水平的教师。但凡有点科学常识的人都会知道,基础研究的突破,不仅来自学科内部驱动,有时也来自应用领域的驱动。基础研究的重大突破可以引起应用领域的深刻革命,而攻克应用领域重大难题,也往往推动基础研究并取得重要成果,这为教学服务型、创业型大学发展提供了广阔发展空间。从实践角度看,国内学术型大学已经走过一百余年的历史,而应用型高校产生还不足二十年,尽管进入世界一流行列尚需时日,但“中国新型大学”没有理由妄自菲薄。

当游戏规则发生改变的时候,大家都站在同一起跑线上,谁抢占先机,谁就有可能领先发展。中国新型大学应当认清形势,抢抓机遇,增强理论自信和实践自觉;培育具有强烈服务意识、服务精神的学校领导核心,确立学校转型发展格局,走联合培养的应用型人才培养之路,开拓合作研究的应用研究、试验开发之路,建立共生共荣的组织制度,加快实现自身蜕变。“春江水暖鸭先知,正是河豚欲上时。”那些眼光敏锐、反应快捷、敢为人先的高校,正抢抓高等教育转型发展新机遇,加快转型发展步伐,显示出强劲的发展势头,一批高水平的中国新型大学正在向我们走来。

[1]孙玉坤.中国经济发展转型与高层次应用型人才培养[J].高等工程教育研究,2012(2): 110-112.

[2]李培林.另一支看不见的手:社会结构转型[J].中国社会科学,1992(5):3-17.

[3]迟福林.第二次转型:处在十字路口的发展方式转变[M].北京:中国经济出版社,2010.

[4]瞿振元.我国高等教育由大向强的新步伐[J].中国高教研究,2016(1):1-3.

[5]胡景乾.新建本科院校内涵发展研究——基于理论与实践的视角[M].西安:西安交通大学出版社,2013.

[6]奥尔特加·加塞特.大学的使命[M].徐小州,译.杭州:浙江教育出版社,2001.

[7]张兄武,许庆豫.关于地方本科院校转型发展的思考[J].中国高教研究,2014(10):93-97.

[8]张炜.大学理念的演变与回归[J].中国高教研究,2015(5):15-19.

[9]刘得斌.从国家战略角度构建中国新型大学——从美国一流大学培育谈起[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2004,37(6):143-144.

[10]陈小虎,雍海龙,黄洋.新兴大学与转型发展[J].高等工程教育研究,2016(2):136-142.

[11]董泽芳,聂永成.关于新建本科院校转型分流现状的调查分析[J].高等教育研究,2016(4):1-9.

[12]王洪才.地方本科高校转型:问题、挑战与回应[J].江苏高教,2016(3):8-12.

[13]柳友荣,黄国萍.“新大学”去同质化发展策略[J].中国高教研究,2011(11):68-71.

[14]余东升,魏署光.中国院校研究案例:第五辑[M].武汉:华中科技大学出版社,2016.

The Background, Connotation and Future Development of the “New-type Chinese University”

HU Jinggan1a, GU Yongan2, QU Yongmei1b

(1.a.Office of Academic Affairs; b.School of Education, Ankang University, Ankang 725000; 2.School of Humanities, Changshu Institute of Technology, Changshu 215500, China)

The “new-type Chinese university” refers to the newly built or transformed local undergraduate university focusing on cultivating application-oriented talents in the process of higher education expansion in China.Based on the training of application-oriented talents, this type of university serves the local economic and social development with science and technology research aiming to solve practical problems.The rising of the “new-type Chinese university” guided by the government is the natural choice of the economic and social transition in China.As the main bodies involved are newly built local undergraduate universities, to define the“new-type Chinese university” becomes a complicated task and it needs in-depth research on its connotation.The “new-type Chinese university” could cultivate innovative talents to serve society.

new-type Chinese university; rising background; basic characteristics; development prospect

G648.4

A

1008-2794(2017)06-0089-05

2017-09-23

教育部人文社会科学研究规划基金项目“中国新型大学研究”(15YJA880021);陕西省教育厅专项科研计划项目“新建本科院校转型发展实证研究”(15JK1011);陕西省社会科学基金项目“地方普通本科院校转型发展实证研究”(2016P022);陕西省高等教育管理重大问题课题“支持非省会城市高等学校发展政策研究”(2016AYPT001)

胡景乾(1960—),男,陕西平利人,研究员,主要研究方向为地方本科院校发展;顾永安(1967—),男,江苏南通人,教授,人文学院院长,中国高等教育学会院校研究分会应用型院校研究中心主任,主要研究方向为地方院校转型发展与应用型本科教育;屈咏梅(1970—),女,陕西安康人,副教授,主要研究方向为新建本科院校转型发展。