农民居住形态与阶层分化:浙江例证*

2017-12-04刘超

刘 超

农民居住形态与阶层分化:浙江例证*

刘 超

在浙江农村的调研发现,在乡村工业化和农民就业非农化的背景下,农民居住形态呈现空间区隔化,这体现了阶层分化并且进一步型塑了阶层分化再生产。农民居住区隔形成的具体机制包括:权力的空间化,即宅基地的指标化运作和有偿分配机制;资本的空间化,即村庄内部私下交易土地和富人阶层的土地经营性。宅基地的资本化运作满足了富人的需求,压制并排斥了贫弱阶层的居住需求,阶层分化再生产因此形成,其产生过程包括:村庄阶层间经济收入持续扩大;村庄底层家庭再生产陷入困境;阶层认知心态的确认。因此,在空间转型中,应当更加关注村庄弱势群体的利益,保障其合法居住权利,实现空间分配正义。

农村居住区隔 农村阶层分化 “三农”问题

农民的居住空间既包含物质特征,又具有社会属性,是家庭生活的载体,是社会交往的基础,对于农民的日常生活和人生价值具有重要意义。随着我国大规模城镇化建设,不同社会群体对空间资源的开发、利用和享有能力不同,出现了空间资源分配和利用的不平等,在空间资源占有上表现出了一定的社会分层,而空间格局的形成及其占有又进一步强化了社会分层和不平等的趋势。对比若干国家的城镇化进程,社会阶层间极端封闭的表现之一就是社会阶层间的居住空间的区隔。反思城镇化的负面效应,实现城镇化中的空间正义具有重要意义。

一、问题的提出与文献综述

针对社会阶层和空间问题的已有研究大多集中在对于城市的社会阶层与空间分化的讨论,侧重对于整体的状况评估及特征、后果的总结。有研究者认为,在城乡二元结构和贫富悬殊日益加大的背景下,农民、农民工和城市的失业工人一道构成了我国庞大的底层社会。[1]社会空间被区隔为城市空间和农村空间,这种空间区隔造成我国社会出现市民和农民两个主要阶层。[2]以北京市为例,社会阶层结构在空间分布上表现为四个圈层梯度分布的同心圆格局,在空间分化上表现为阶层分隔与互嵌的马赛克状。[3]空间分化产生了较严重的后果,居住分异以后,群体分化程度被强化,居民之间的社会距离扩大、疏离感增强。[4]同时加剧了贫富差距的显性化与刚性化,使农民工等城市新移民面临融入困境。[5]这些对于城市居住空间的社会分化的讨论给了本文较大的启发意义。然而,学术界鲜有讨论在城镇化进程中农村地区发生的空间区隔。印子讨论了居住生活区位中的空间区隔,并认为这是阶层固化的表现,将其归因于资本区隔与权力区隔。[6]刘锐等认为农民居住分化与农民收入差距拉大及宅基地资源的稀缺引发的不均衡竞争有关。[7]以上研究有重要借鉴意义,但是缺少对城镇化背景下农村居住空间区隔更加详实的经验描述、形成机制分析以及居住空间区隔如何形成阶层分化再生产的论述。

郭于华等提出“居住形态”的概念,将其界定为两个方面:一是指城镇居民住宅的“空间样式”,二是指城镇居民住宅的“产权构成”。[8]本文根据这一概念,重点探讨沿海经济发达地区内生利益密集型村庄的农民居住形态的转变,特别是在村庄规划和宅基地指标分配中形成的居住“空间隔离问题”。本文的分析将论证随着乡村工业化的发展,当地产生了较严重的经济分化进而形成了社会分层,在空间规划中,阶层分化表现在居住空间的区隔化,不同的阶层具有不同的居住偏好。作为阶层固化的象征,居住空间在空间生产中被型塑,进而导致了阶层分化再生产。

本文以浙江农村城镇化建设的调查经验为基础。玉县自20世纪80年代起经济开始快速发展,目前是全国著名的阀门之乡、水暖之乡和家具之乡,跻身全国百强县。L镇以生产铜阀门为主,作为玉县的工业经济重镇,该镇拥有阀门、水暖等企业1000多家。2015年工农业生产总值73.19亿元,财政总收入2.45亿元。H村是镇政府所在地,位于县城东北10公里,镇中心偏西向,辖区面积1.9平方公里。全村辖12个村民小组,其中第12组均为在本村买房户口迁入者,总户数526户,总人口1722人。

二、农民阶层分化与居住区隔化

家庭作坊的兴起促使乡村经济的转变,尤其是以家庭工厂为基础的乡村工业化直接使农民就业非农化。乡村经济的变化进而引起乡村社会结构的变化,工业体系使原来均质化的村庄产生分化,村庄社会分化进而表征在村庄的居住空间的区隔化。

(一)乡村工业发展历程

在浙江农村工业化的发展过程中,土地资源是高度竞争的稀缺性资源,拥有土地意味着掌握最重要的生产资料,所以宅基地不仅具有居住功能,而且有生产功能。H村属于典型的镇中村,在乡村工业化的发展进程中,H村工业发展迅速,主要以阀门五金企业为主,形成了产业集群效应。空间是任何公共生活形式的基础,也是任何权力运作的基础。[9]H村经济发展可以划分为两个阶段:改革开放之前,村民的生计模式呈现明显的“半农半副”,在人均不足3分的土地上耕作生存困难,村民大多会选择与渔业相关的活动。改革开放之后,大多数村民脱离农业,开始利用本地廉价的土地,创办家庭作坊式的五金厂,主要从事五金等相关的产品和配套制作。

1968年,大队创办机械厂,主要生产铆钉。1974年筹办配件厂和农机零件厂,1984年经营亏损,由瞿步善接管。至此,个体五金厂及股份制企业全面展开。 “公社有农机厂,有老师傅,有点技术,改革之后散了,你有技术,我有钱,慢慢合作就发展起来了。”于是,在20世纪80年代末90年代初涌现出大量的家庭作坊。当时政府对土地管制松散,家庭空间布局为一楼做厂房,二楼为生活居住的地方。大部分作坊刚开始是为大型工厂进行原材料加工,厂家付给他们加工费。等到资金积累到一定阶段后,他们就开始自己运进原材料生产产品,并负责销售。在这个过程中,随着资金积累的增多,作坊规模也逐步扩大,机器从原来的两三台到后来五六台,并开始雇用外来工人。这类企业有较强的优势:第一,生产成本低。企业的厂房就是住宅,工人和管理人员就是自己的家庭成员,管理成本、人力资本降到了最低。第二,生产灵活。家庭作坊的规模很小,能够高度适应市场的变化,及时调整方向。

目前,H村有大大小小企业113家,年产值5000万元以上的有8家,1000万元以上的有13家,较为出名的企业有万得凯有限公司,年产值6800万美元,还有利群阀门、巨龙企业等。在这些大型企业的带动下,家庭作坊大部分是给这些企业做配套生产,形成了产业圈,具有产业集群效应。以万得凯为例,一件完整的产品需要50件配套产品,该企业自己生产20个品种,剩下的30个全部外包给家庭作坊生产。这些家庭作坊利用土地、廉价劳动力、低产品技术要求,为大企业进行产业配套。改革开放和乡村企业的创办改变了村庄的生计模式和经济基础,乡村逐渐工业化,成就了如今的乡村工业和利益密集型村庄。

总之,H村经济发展有两个显著的特点:一是乡村的工业化。乡村工业的快速发展打破了之前自给自足的生计模式,农民的生产生活被高度卷入市场,资本越来越成为主导乡村社会的决定力量,拥有资本的数量决定了家庭在村庄中的位置,而资本的来源较大程度上依赖对于土地的占有。家庭工厂都是在自己宅基地上兴办起来的,楼下厂房、楼上住房成为普遍的空间格局样态,充分利用了自家廉价的宅基地资源。而后来随着家庭工厂的发展壮大土地资源及其指标越来越成为一个极其关键的因素,甚至成为家庭工厂进一步发展壮大的制约性因素,在土地资源及其指标上实现突破就有可能实现家庭工厂的转型升级。最终,财富通过各种途径转化为政治资本和社会资本,形成了以经济为主导的农村阶层分化,社会结构转化为团结型的上层精英与分散原子化的下层的 “山峰状的阶层结构”[10]。二是农民就业的非农化。农民摆脱了土地的束缚,就业以办企业、家庭作坊、务工为主要的生计模式,在这种以货币收入为主要的经济收入情况下,家庭拥有劳动力的数量与质量成为衡量家庭收入的一大标准。

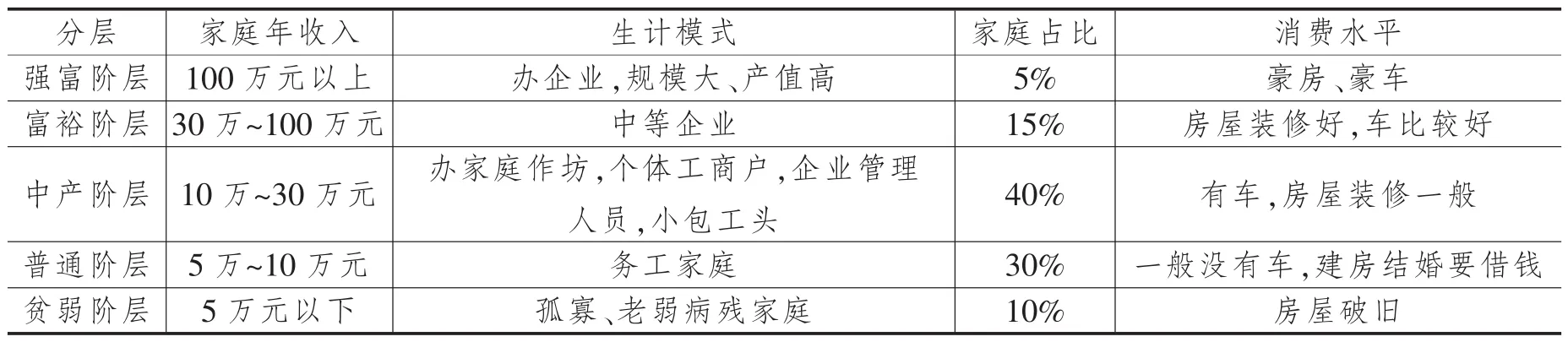

(二)农民阶层的分化

改革开放之后,农村社会发生剧烈的变化,出现了明显的阶层化特征,同一社区的农民被分割在这个等级结构的不同阶层。[11]阶层之间的区隔越来越明显,并且上层阶层还在刻意强化这种区隔,不断地制造包括消费、交往、互助、生产、闲暇、劳务等方面的层级化[12],并通过例如人情、消费等一系列机制转化为社会分层。[13]不同的阶层再消费与日常生活中型塑出特有的圈子“品格”,一种独属于这一阶层的独特的生活方式,从而与其他阶层隔离(谭林丽,2015)。相同收入水平的农民在生活方式、人际圈规模、休闲娱乐方式、声望、政治地位等方面具有高度匹配性,即形成一致性阶层分化,因此农民收入水平可以作为发达地区农村阶层划分的标准。

村庄中最富有的当属企业规模大、产值高的人群,例如一些企业主一般另购土地建厂房或者迁入工业园区,雇用上百个工人,企业管理比较规范,具有现代企业章程和严格的规章制度。像这种几千万元产值的企业比例相对较少,这类群体大概占比5%左右。本村富裕阶层一般年产值在几百万元以上,年利润一般为30万~100万元,这类群体占比15%左右。村庄中经济处于中层的有一定规模的企业,主要表现为家庭作坊的形式,他们一般拥有20台左右的机器,雇用十来个工人,在自己家中从事生产,主要为大企业加工零配件,他们的年产值一般为100万~300万元左右,年收入一般为10万~30万元,这类群体占了40%。中下阶层主要是在厂里务工的家庭。两个职工一年务工收入为5万~10万元,这类群体大概占30%。在村庄中处于经济下层的群体一般依靠务工和房屋出租获得家庭收入,加上村里对老年人的福利和村庄分红,这种经济下层的家庭一般年收入为5万元左右,占村庄10%左右的比例。乡村工业化的地区,就业机会较多,处于经济下层的家庭主要有几个原因:因残疾、精神病、年老、重病而丧失劳动能力,无法获得稳定的收入来源导致绝对贫困;还有一种就是由于自身主观原因不愿意工作,也是为村民所轻视的“因懒致贫”,这类人主要是因懒惰、不愿意工作导致相对贫困。

村庄社会阶层总体可区分为三大阶层群体:强富阶层和富裕阶层是村庄中的富人阶层,其消费水平较高;中产阶层因为其庞大的数量而构成了村庄社会中一个单独的社会阶层;普通阶层和贫弱阶层是村庄中的庞大底层。这三大阶层构成了浙江农村社会阶层结构的上、中、下三个层次。

依据上文分析,可以将H村阶层分化情况总结归纳为表1。

表1 H村阶层分化情况

(三)农民居住区隔的空间呈现

H村人生活面向依然在村庄,一个家庭的体面首先由房子表现出来,因而每个家庭的首要任务是建设一栋体面的房屋,建房成为村落社会面向展演的重要形式。从现在村庄的分布来看,地理位置优越、生活环境优美的地方被村庄中的富人阶层所占据,家庭经济水平不高的则依然居住在老村的狭窄的空间中,或者是在老村之上进行房屋的翻修后进行居住。

村内成长起来的富豪们将宅基地看作建设豪宅的用地,他们建造豪宅作为一种奢侈性消费,作为一种炫耀性的标志,作为阶层身份表征载体,富裕群体因此有动力多买宅基地。他们一方面在区位优越的位置建房,一方面将一些小工厂迁回村内建设。于是,村庄里不仅出现富人居住区,特定方位还有小企业密集分布。住着阔气的房子是地位的象征,在村庄中虽然不是每一个阶层的农民都能够建造高大阔气的住房,然而在富人阶层内部是有这样一种共识,回到农村建设别墅最有意义。村庄中强富阶层在远离村庄之处建立起大型的别墅区,其在村庄中的社会生活空间几乎彻底地与村庄隔离开来。

中间阶层有意并有一定的能力与上层攀比竞争,但他们渴望摆脱旧村狭窄脏乱的居住环境。从目前的状况看,中间阶层以居住空间为基础,形成具有一定相似生活样态的亚文化。下层群体没有能力建新房的家庭,则住着以前的老房子,既有砖瓦房、石头房,又有木房子。贫民区则是破旧、低矮的老房子,道路狭窄,卫生环境差。交通不便,区位劣势明显。低收入群体无力搬迁,只好和外来人同住在一起,人口的混杂带来了居住安全的问题。

因此,不同社会阶层空间资源占有的不平等表征了社会阶层分化,村庄居住空间格局沿着功能分区与社会分区的方向调整和变化。富人阶层占据最优位置的空间并扩大已有的空间,下层在空间生产中被排斥到边缘的位置并且生活空间恶劣。

三、居住区隔的形成机制

农民居住区隔的本质在于地权的转变,特别是具有社会保障功能的宅基地的资本化运作。资本进入宅基地领域,改变了传统宅基地分配秩序,形成了“国家—资本—村民”的新宅基地使用秩序。[14]宅基地成为工业社会的一部分,转变为有独立市场价值的财产,作为独立的经济生产要素参与市场流通。居住区隔的形成原因可以归结为宅基地分配的失序,支撑这种不公平宅基地分配格局的是两种宅基地分配机制:一是权力的空间化运作:乡镇宅基地指标化运作与村“两委”主导的宅基地有偿分配机制。二是资本的空间化运作:宅基地货币化分配机制导致富人阶层的超标准占有。

(一)权力的空间化

勒斐弗(2008)认为:“空间并不是一个被意识形态或者政治扭曲了的科学对象,它一直是政治性的、战略性的。”他进一步认为,在最高层次的规划上,存在着三种维度,即可以量化的、可以计算的物资规划;财政方面的规划;空间和时间的规划。这也表明,村庄空间作为一种社会过程的产物,是各利益群体相互争夺的场所,也是各种权力相互作用的结果。

一是地方政府的宅基地指标化运作。地方政府是国家宅基地制度的执行主体,县市一级对镇政府进行农村宅基地指标的具体供给和土地的日常管理。乡镇政府对县市一级分配下来的宅基地指标进行统筹并再次向村级组织进行分配。地方政府对土地指标的分割具有自身的利益取向,L镇政府近年来为了加强工业园的建设将大量的土地指标向镇区进行倾斜,而对农村的建设用地指标进行缩减。乡镇与村级组织这两个政策实践主体最为关键,乡镇从总体上控制着农村宅基地指标的总量,具有较大的行政自由裁量空间。

乡镇政府在宅基地治理上缺位,受经济发展带来的宅基地强财产属性刺激,其强烈的地利谋取冲动被激发。以政府主导、地方竞争的经济驱动模式引发了以土地经营为基本动力的城镇化,“经营城市”的本质是在“经营土地”。[15]在城镇化的大背景下,政府需要大量的土地,村集体是土地最大的拥有者。在H村,土地管理处于放任状态,法律和政策有关土地的规定没有得到有效执行。

二是村集体将宅基地有偿分配。《土地管理法》规定,村民住宅用地需经乡(镇)人民政府审核,由县级人民政府批准;涉及占用农地的,需要办理相关农用地转用审批手续。H村的宅基地管理不符合上述规定:村民通过有偿的方式向村集体购买村集体从农民手中收回的耕地用作宅基地,其中,宅基地并非无偿使用,需要以较高的价格向村集体购买;宅基地的土地来源直接是村里的耕地,并未办理土地转用手续。宅基地的审批权力放到村一级,执行宅基地的批准和管理。村级组织是对宅基地指标进行具体分配的国家权力代理人,村级组织无法决定农村的宅基地指标,但是在实际中其有权决定宅基地指标进行分配的具体措施。H村宅基地的分配方式包括竞拍或者买卖,透过市场化的交换逻辑将宅基地非福利化、商品化。这样,宅基地的分配不以家庭情况为考虑而采取竞标,通过设置价格门槛将一部分人排除在外,富人阶层更易取得宅基地。

宅基地短缺的核心是在地方政府开发土地财政潜力的利益追逐动机下,农村宅基地指标被严格控制,使得农村内部的宅基地指标供给总体偏紧。家庭作坊扩大过程中面临的一个重大问题就是工业土地指标的获得,只要能获得土地,家庭作坊就能够进行规模的扩大和升级。土地指标在当地属于稀缺性资源,而资源的拥有者是乡镇政府。在家庭作坊等非正规经济发展陷入土地瓶颈制约的前提下,村庄内的土地在使用上的工业用地价值被激发出来,因此在宅基地指标的竞争模式运作的过程中,导致土地价高的并非是简单的村庄宅基地的供需矛盾,而实质上是农村工业化过程中土地价值稀缺性的凸显。

(二)资本的空间化

资本总是谋求不断扩张,而在扩张过程中需要与其他生产资料相结合,其中非常重要的就是劳动力和土地资源。通过创建发展工厂,精英阶层把财富储存在固定资产 (包括土地)当中。

一是村庄内部土地私下交易。自从分田到户后,H村的土地一直未调整,土地格局固定。随着乡村工业化的发展,很多家庭都有对土地的需求,于是村民相互之间进行土地调换或者买卖。20世纪90年代,众多企业主需要扩大家庭作坊的规模,于是将自己的责任田同自家宅基地周围的田进行置换,很多人甚至购买其他村民的土地用于厂房扩建,所以私下里进行土地交易的情况十分活跃,形成了地方习惯。一直以来,私下进行宅基地买卖或者购买耕地用作宅基地的情况较为常见。当前当地的土地价格有三种:一是国家建设时统一的征地价格;二是村集体的征地价格;三是私人买卖的价格。三者的价格处于波动之中,私人买卖的价格最高,达到了300万元/公顷。在这个价格水平下,村庄中下阶层的人是无力去争夺这一指标的。反而是这一批人因为拆迁或者历史原因而拥有宅基地指标,却因没有能力建起房子而把宅基地卖掉,他们成为宅基地的流出者。中上阶层则成为宅基地的流入者,他们一方面有财力通过指定或者是招投标的形式获得宅基地,另一方面又可以把中下阶层无法利用起来的宅基地买过来。

二是富人阶层的土地经营性。在当地严格控制宅基地指标的情况下,宅基地资源紧缺以及工业发展的用地需求,导致宅基地价格上涨,富人有经济实力通过竞拍获得宅基地。村庄里新建的大宅大多是村庄里的强富阶层所建,他们不仅获得稀缺的宅基地指标,而且破坏了村庄的建设用地规划,强富阶层为了将宅基地指标的社会效用最大化地释放出来,他们往往会向村级组织购买面积更大的村庄建设用地。富人阶层通过购买宅基地的方式储存财富,村庄中宅基地分配秩序依照经济能力抬高了宅基地的价格。

同时,资本积累达到一定程度后,资本结构性矛盾迫使资本升级现代化的生产方式,超越传统的空间资本化形式,开拓空间的多重维度,来适应资本积累的新阶段。目前,H村几乎难以供应工业用地,村庄的全部耕地已经收归村集体,全村只剩10公顷,发展依赖有限的土地资源;只能将发展转向第三产业,所以,村庄的经营性是以私人老板为主体,以经营土地为手段,以经营第三产业为对象,以土地资源和项目作为运作机制来发展村庄。但是,在这个过程中,企业老板担任村干部成为村级财产的 “守夜人”,不愿尊重国家的土地管理制度,对村庄的经营需要发挥对土地的自主性,主张私人管理土地,这样能更好地发挥土地的价值,富人治村经营土地的自主性破坏了土地制度的法制秩序,制造了宅基地分配的紧张情势。

通过权力的空间化与资本的空间化运作,村庄宅基地指标不断减少,并且村庄的宅基地分配机制有利于村庄富裕阶层,村庄内部活跃的土地交易使得贫弱阶层与富裕阶层的居住空间产生了区隔。

四、农村阶层分化的再生产

空间可以被视为社会关系的产物,产生于有目的的社会实践。齐美尔认为,空间具有五种社会特质,即排他性,分割性,对社会关系的固定效应,空间接触对行动者之间关系的改变,行动者空间流动与社会分化的相关。[16]从西方国家的经验来看,在城镇化进程中,劳动分工和贫富分化,通常会导致城市居民在居住空间上的分化,并且这种分化朝着极化的方向演进,脱离了良性发展的轨道,直至演化为居住隔离。不同的居住形态反映了村庄工业化与非农化的历史进程,折射了阶层的流动与变迁,对人们居住生活空间的重新布局和建构,也因此形成了不同的居住群体以及不同的身份政治。村庄社会阶层依靠既有的社会生产模式而不断地进行自我阶层的塑造与维系,以至出现固化的阶层再生产方式。[17]

(一)村庄各阶层间经济收入持续扩大

第一,现有村庄宅基地的分配模式抬高了家庭作坊的准入门槛。当地的家庭作坊都是依靠宅基地作工业用途,有宅基地就能在初期低水平阶段扩大规模。从村庄内部不同阶层在资源分配中所处位置来看,经济上的上层与政治精英形成了利益共同体,他们的宅基地面积比一般阶层大得多,有足够的空间可以用来建厂房或者出租屋,一般阶层则被排斥在这种资源分配结构之外。这种资源分配体系在村庄内部造成了不均衡,村庄的富人阶层成为最大的获益者,一般家庭则明显感受到相对剥夺感,传统村落社会对底层所起的保护机制的安全阀作用弱化。因此,村庄按照中上层的需求进行资源分配与权力配置,其他阶层难以表达自己的需求,更加难以分享到利益。富人对于宅基地的诉求、偏好以及他们的行动逻辑,正在挤压普通阶层的选择空间。第二,富人阶层拥有了土地,土地资源在他们手中可以立即转化为工业用地,进一步扩大生产,实现资本与土地的高密度融合。他们可以坐享城镇化带来的增值收益,而同为村庄成员的底层群体被排挤出其作为社员应当享受的福利,排挤出获得土地集体收益的机会。因此,宅基地分配不平等造成的贫富差距将被进一步拉大。

(二)村庄底层家庭再生产陷入困境

底层社会群体获得宅基地大多是为了进行家庭的维系和继替。从宅基地的社会内涵看,宅基地对农民而言更多的是一种社会保障福利。[18]宅基地指标是建设房屋的基础,而新的住宅是儿子结婚的物质基础。宅基地价格之所以低廉,是因为其有福利性质。村民通过免费或者低廉的价格获得的宅基地,底层家庭能够低成本地完成再生产。但是在现有情况下,村庄底层家庭难以得到宅基地,他们没有多余的货币去购买投资用的、豪宅建筑用的、办厂用的土地,同时房子的价格现在必须附带上土地指标、地块的价格,家庭再生产变得更加困难。宅基地的分配由原来的无偿使用转向成员权与市场交易原则的结合,需求远超供给凸显出宅基地稀缺性,这时出价高的得到宅基地成为发达地区的通用做法。这种看似公平公正的分配方案建立在不同阶层的经济水平与可承受能力的差异基础之上,丧失了原有的村庄保护机制。这样,村庄阶层分化通过空间的分配转移到了下一代。

(三)阶层认知心态的确认

居住的有形边界随即会引发生活方式和文化资本的无形边界,成为阶层结构再生产的重要机制。村庄上层与下层不仅在空间上产生区隔化,在心理上也会出现区隔。富人与普通大众生活之间相距较远,各自私密化加强,社会交往缺乏,形成人际交往的圈层化,进而慢慢形成了不同阶层之间的等级,使底层群体从被标签化走向整体的被边缘化。同时,居住空间的物理区隔产生了底层群体的心理区隔。在熟人社会内部的社会竞争体系架构下,底层由于缺少政治资本和文化资本难以再崛起上升到上层,对自我产生强大的心理冲击,形成底层确认的心态,认为自己就是底层并且应当属于底层,缺少上升的心理动力。如此,阶层空间结构的固化使得中下阶层难以摆脱。

总之,居住空间区隔在经济层面使得底层群体难以超越已有的阶层结构完成经济地位的上升;在家庭层面则使得代际再生产的压力增大,底层群体的婚姻成本骤升,阶层分化转移到了下一代;在心理层面使得底层群体默认自己的阶层地位,社会交往的圈层化使得原本熟人社会的交往模式趋于陌生化,形成了底层确认的心态。

五、结论与讨论

在乡村工业化与农民就业非农化的背景下,农民之间的收入差距持续扩大,形成了社会分化并表征在居住空间的区隔化萌发状态,权力与资本的共谋使得村庄底层的生计模式、家庭再生产陷入困境,形成底层确认的心态,底层村民的居住权利因而受到剥夺与排斥,阶层分化趋于固化。因此,反思城镇化进程中空间的分配正义,保障弱势群体的生活空间,防止空间区隔极化,消除不良影响刻不容缓。

为此,要做好如下方面的工作:一是优化宅基地的分配机制,保障宅基地合理分配。政府应当通过强化宅基地管理和村庄规划来确保宅基地资源分配的基本公平,保障村庄贫弱群体的居住权利。二是提升公共服务供给水平,促进区域间公共服务均等化。村庄富人区与贫民区的公共基础设施差异较大,公共服务设施的缺乏大大增加了生活的成本,使村庄底层家庭生活陷入困境。因此,在村庄的建设中,应该大力改善旧村的基础设施水平,做好“三通”工作,合理优化村庄规划,实现阶层间的混合居住。三是强化村庄公共空间再造,提高阶层间社会交往密度。居住的区隔化影响了各群体间的社会交往密度,形成了社会交往的固化及圈层化。因此,应增强村庄公共空间的再造,如建设公园、篮球场、聊天长廊等公共性基础设施,增强交往的空间基础。利用熟人社会内部的组织网络,组织开展集体活动,提高阶层间的日常交往时间基础,打破社会交往的区隔化状态。

农村居住空间的区隔化是由于行政结构、社会结构的双重挤压所产生的,一方面迎合了富人阶层的居住与生产需求,另一方面却对村庄底层群体生产生活造成了不良影响。因此,优化宅基地的分配机制,提升公共服务供给水平,强化村庄公共空间再造,防止居住空间的分化朝着空间极化的现象发展,实现城镇化进程中的空间分配正义具有重大意义。

[1]孙立平:《资源重新积聚背景下的底层社会形成》,《战略与管理》2002 年第 1 期,第 18~26 页

[2]景天魁等:《时空社会学理论与方法》,北京师范大学出版社,2012年,第1~11页

[3]李君甫 李阿琳:《北京社会阶层空间结构的特点、问题及优化》,《北京社会科学》2016年第7期,第 72~79 页

[4]李强 李洋:《居住分异与社会距离》,《北京社会科学》2010年第1期,第4~11页

[5]赵聚军:《社会稳定的增压阀:对居住隔离现象的政治社会学解读》,《江海学刊》2013年第6期,第 121~126 页

[6]印子:《农村日常生活区隔化与农民阶层分化再生产——基于浙北农村调查的分析》,《北京社会科学》2015年第7期,第68~74页

[7]刘锐 刘小峰:《农村阶层分化与“住房地位群体”》,《人文杂志》2014 年第 5 期,第 118~124 页

[8]郭于华沈原:《居住的政治——B市业主维权与社区建设的实证研究》,《开放时代》2012年第2期,第83~101页

[9]米歇尔·福柯 保罗·雷比诺:《空间、知识、权力:福柯访谈录》,载包亚明编:《后现代性与地理学的政治》,上海教育出版社,2001年,第13~14页

[10]卢福营:《群山格局:社会分化视野下的农村社会成员结构》,《学术月刊》2007年第11期,第 22~27页

[11]贺雪峰:《取消农业税后农村的阶层及其分析》,《社会科学》2011 年第 3 期,第 70~79 页

[12]李培林 张翼:《消费分层:启动经济的一个重要视点》,《中国社会科学》2000年第1期,第52~61 页

[13]杜姣:《内生型工业村庄人情面子竞争与阶层关系建构——以浙北D村为例》,《湖南农业大学学报(社会科学版)》2015年第6期,第52~57页

[14]刘升:《宅基地的资本化运作及政治社会后果》,《华南农业大学学报 (社会科学版)》2015年第4期,第29~36页

[15]孙秀林 周飞舟:《土地财政与分税制:一个实证解释》,《中国社会科学》2013年第4期,第40~59 页

[16]齐美尔:《社会学:关于社会化形式的研究》,林荣远译,华夏出版社,2002年,第461~511页

[17]印子:《对宅基地使用权初始取得市场化的反思》,《天津行政学院学报》2014年第6期,第86~91 页

[18]陈柏峰:《农村宅基地限制交易的正当性》,《中国土地科学》2007年第4期,第44~48页

Farmers’Living Patterns and Stratum Differentiation:Case of Zhejiang Province

Liu Chao

The research did in rural districts in Zhejiang province reflects the social stratum differentiation and further shapes reproduction of stratum differentiation under the background of rural industrialization and non agriculture Employment of farmers.The specific mechanism of the formation of farmers’residential includes two aspects:spatialization of power,that is the specific mechanism of farmer resident paid-distribution mechanism and spatialization of capital,that is land management of the village and the wealthy private land transactions.The capital operation of homestead meets the needs of the rich and the poor and suppresses the rejection of the housing demand.Thus,the reproduction of stratum differentiation is formed and its production process includes three aspects:village class income continuing to expand,the village bottom family troubling reproduction and cognitive psychology class confirming.Therefore,in the space transformation,we could pay more attention to the interests of the disadvantaged groups in the village,protecting their legitimate rights to live,and realizing the spatial distribution justice.

rural residential areas,rural stratum differentiation,issues concerning “agriculture,countryside and farmers”

华中科技大学中国乡村治理研究中心 湖北武汉 430074

*该标题为《重庆社会科学》编辑部改定标题,作者原标题为《农民居住区隔与阶层分化再生产——基于浙江农村调查的分析》。基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“完善基层社会治理机制研究”(批准号:14JID030)。