代际消费依赖与劳动力供给优化

2017-12-02张勇

内容摘要:供给侧结构性改革的关键是解决供需错配问题,扩大有效供给有必要从消费需求的角度考察劳动供给的有效性,由于中国家庭的整体性更为突出,家庭消费优先权的选择更近似于一种合作性博弈,并在特定社会文化的影响下出现了“消费牺牲”和被动消费的问题,突出的家庭消费代际依赖导致劳动供给和产业结构调整中的系列矛盾,优化劳动供给需通过税制结构调整提高劳动参与率、改善工作和生活环境以保护劳动意愿、推进劳动保障的社会化以构建起弹性化劳动退出机制。

关键词:代际消费 劳动供给 供给侧改革 合作博弈

问题的提出

中国正在大力推进的供给侧结构性改革旨在通过结构调整优化要素配置,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性。换句话讲,供给改革只是手段,更好地满足需求(尤其是消费需求)才是目的。从经济史的角度考察,不同时代不同地区决定产出的供给侧要素不尽相同,但在劳动力、土地、资本、管理、技术、制度、创新等诸多要素中,劳动力既是生产要素又是消费主体。“供给侧知识创新以及以此为基础的劳动就业质量,已经成为现代经济高效发展的‘核动力”(俞宪忠,2016),探讨供给侧结构性改革与劳动经济学的话题,有必要从消费需求的角度对劳动供给的有效性进行考察。

关于消费问题,传统的研究集中于消费能力(收入)、消费动力(预期和意愿)、消费环境、消费习惯等方面,凯恩斯的绝对收入理论、莫迪利安尼和弗里德曼的“生命周期—持久收入假说”(PIH—LCH)、消费资本资产定价模型,(CCAPM)、凡勃伦的炫耀性消费理论等,都已经成为消费经济学的经典学说。这些学说绝大多数都将家庭作为一个整体进行分析,而经济学界对于特定文化背景下家庭内部消费行为的研究还略显不足,尤其是家庭内部代际消费决策的差异性究竟如何影响消费的数量和质量,同时又以怎样的方式影响劳动供给的数量和质量,尚未给出令人满意的结论。

代际消费理论在国外的研究大致集中于三条基本的思路:Goode(1963)的权力与讨价还价模型是竞争性分配的代表,强调代际之间的控制和支持;Becker(1974)的利他主义模型则突出了权威性分配的特征,尽管明确提出了合作群体的概念,但仍然以个人利益最大化为准则;20世纪90年代出现了对互惠原则的探讨,Cox和Rank(1992)提出了多边支持模型,将家庭成员之间的消费支持视作一种交换行为。国内学者近年来在尝试将以上模型应用于解释中国情况方面取得了一定进展,储蓄、人口结构、老龄化、权力、道德等都从不同角度对家庭代际消费行为产生了影响,对于改进中国的人口政策和优化养老模式等都具有积极的意义(孙涛等,2010),但关于对劳动供给进而产业结构层面的研究目前还鲜有尝试。

中国家庭的代际消费依赖关系分析

消费是对收入的支付,研究家庭消费行为除了对收入来源和方式的分析,还应该考虑家庭内部对收入的分配方式,本文用一个简洁模型描述家庭消费中的分配关系。其中,I表示家庭可支配收入,S代表家庭储蓄,Cn代表某一代人的消费,an代表消费的比例系数(在模型中仅表示虚拟提示符号),满足条件a1+ a2+……+an=1或an=Cn / (I-S)。

I = a1 C1+ a2 C2 +……+an Cn+S

在这一模型中,a的大小实际上代表了家庭消费的先后顺序。2015年中国城乡居民家庭恩格尔系数仍在30%以上,与欧美发达国家10%左右的数值差距还很明显,这表明绝大多数中国家庭还未进入“任性花钱”的阶段,都不得不面临对满足基本生存需求之外的家庭“余收”的分配问题,即代际消费优先权a的选择问题。如果消费优先权在不同家庭间显示出一定共性,叠加的结果就有可能反映出国家间整体消费结构的差异,这种差异往往通过市场需求的变化,对国家产品或产业结构产生一定影响。在中国,家庭代际消费依赖关系明显呈现三个特征。

首先,与西方家庭文化不同,中国家庭的整体性更为突出,家庭成员之间消费的依赖程度更紧密,西方家庭中的父母不为成年子女偿还债务被认为是理所当然的,但在中国家庭却很难抵抗“子债父还”的历史阴影和社会压力。这种凝聚型家庭关系形成了某种家庭利益共同体,家庭消费不再是追求个人而是整体利益最大化,家庭成员间的消费次序选择更多体现为一种基于互利原则的合作博弈,而非竞争关系的讨价还价博弈,也不是单纯的利他动机驱使的利益让渡。由于家庭中不存在信息隐瞒和结盟成本,分配概率a便成为合作博弈中有约束力协议里的核心变量,而这显然是与现代代际消费理论不同的问题,尽管都强调可持续消费观,但不同时代不同文化背景下的a值可能是不稳定的。

其次,通过对现实的考察可以发现,为了实现家庭整体效用最大化,中国的家庭消费结构演进路线的确出现了局部断裂,即存在某一代人的“消费牺牲”,父母为了孩子上学而取消进修或旅游计划就是如此,我们可称之为家庭消费存在明显的消费抑制。消费抑制既是家庭成员间对“余收”分配协商的结果,又是家庭消费合作博弈的体现。如果把基于集体理性的单个成员效用增加视为整个家庭总效用的增加,则a是由所有家庭成员不同消费选择的效用排序所决定的,其排序规则应当与个体的消费层次基本一致。按照马斯洛“生存-安全-归属-尊重-自我实现”消费层次来看,为给老人治病而让孩子辍学和为让孩子上学而放弃家长的深造或旅游计划都是符合家庭理性的(张勇,2016)。

最后,如果认定家庭的消费选择是就低不就高的,任何中国家庭的成员都会为了其他人更低层次的消费需求而选择“消费牺牲”,扭曲的消费市场或不科学的消费政策都有可能使这种消费牺牲趋于扩大,其结果将直接导致中国家庭消费突出的被动选择特征。长期居高不下的储蓄率是家庭整体上对于未来消费前景过度担忧的结果,房价持续攀升直接透支相当多数家庭的消费动能,堵塞了正常消費的渠道,养老、医疗、教育困局则导致家庭消费更加被动,许多支出不是基于家庭成员发展的正常需求,而是一种被逼无奈的选择。endprint

代际消费依赖与劳动力供给的双向影响

(一)家庭消费代际依赖的“劳动-产业”矛盾

家庭总收入会因为家庭中取得收入的成员比例变化而发生变化,但这并不影响家庭消费重心偏移对劳动-产业关系的分析。在古典劳动供给的配置模型中,工资w变动的收入效应不如替代效应明显,劳动供给曲线斜率为正的情况较为普遍,尤其当工资水平较低的时候更是如此。但收入是消费的基础,家庭内部的消费配制比例更有可能使劳动供给曲线向后方弯曲,即如果用消费优先权a替代工资水平w,某代人的家庭消费比重an对这一代人劳动供给Ln的替代效应很快将落后于收入效应,导致其工作意愿下降。

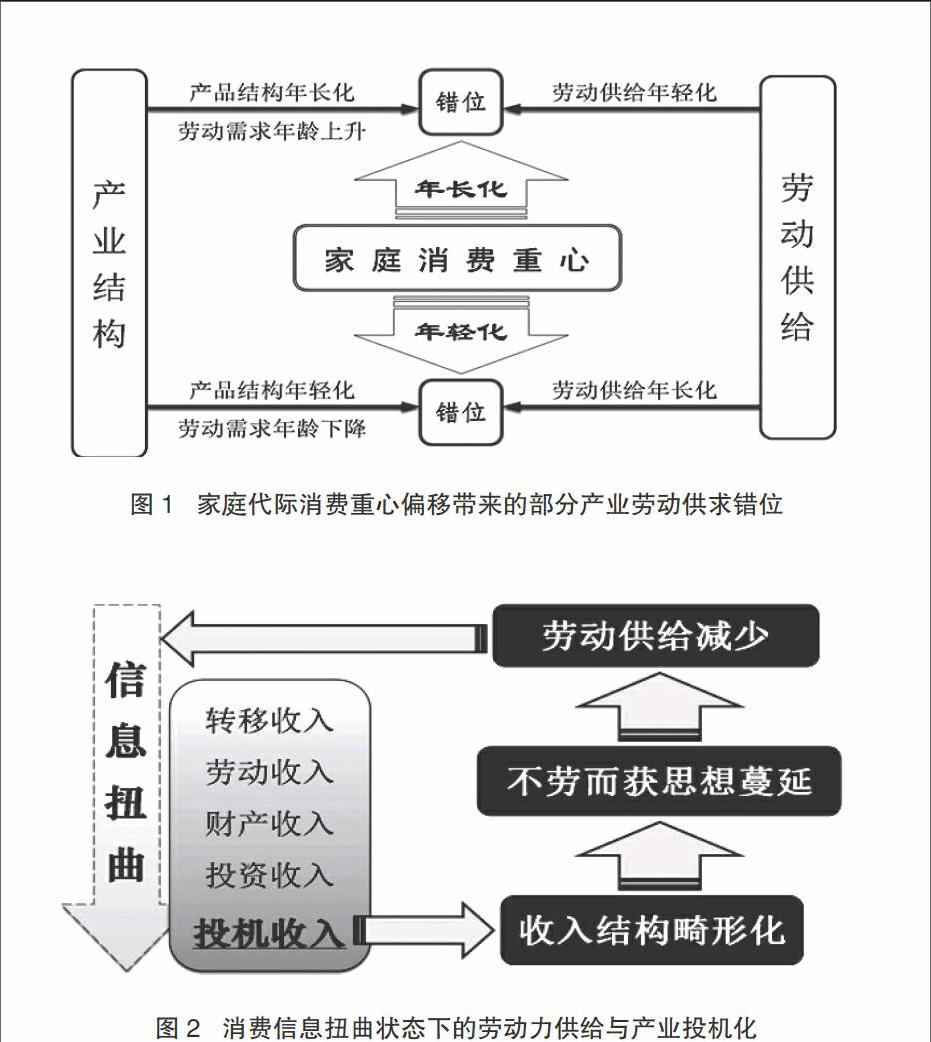

由于不同年龄段的人口对消费品的需求存在一定差异,比如,年轻人偏好电子产品而老年人更需要医疗服务,不同类产品生产中对于劳动者的年龄要求也不尽相同,比如,软件行业的就业岗位更多提供给年轻人,而医生往往是年纪越大经验越丰富,由此可能出现劳动供求之间的不一致性(见图1)。当家庭消费重心向下偏移,即家庭消费比重年轻化,该比例到达一定程度后,年轻一代的劳动供给意愿趋于减弱,而产品结构年轻化通常会增加对年轻劳动力的需求,由此带来劳动力供求的结构性矛盾;当家庭消费重心向上偏移,老年一代同样会出现劳动力供求的结构性矛盾。

从现实情况来看,中国家庭的整体性特征使得中间一代(30-60岁)承受了更大的养家压力。由于产业结构调整必然带来劳动市场需求的结构性变化,进而提出了劳动力技能调整的要求。由于老年一代在何时退出劳动力市场方面的诉求差异较大,而年轻一代在总人数和就业意愿方面都存在诸多阻力,因此,家庭中间一代作为劳动力市场的主力军,通过自我再教育培训,适应就业市场新要求的时间和空间都是有限的,如果不能及时调整到新的产业和岗位,对失业的担忧将会上升,劳动力市场的稳定性也将受到挑战。

(二)产业结构投机化对劳动供给的反约束

供给侧改革的重要内容之一是去过剩产能和优化产业结构,当劳动力供给不能很好的适应产业变动的要求时,就产生了劳动力的结构性矛盾,产业结构优化与结构性改革对劳动力供给起到了导向性作用(刘金祥等,2016)。在没有财产继承关系制度约束的背景下,由于家庭整体性合作消费的特征,短期畸高收入极易导致“不劳而获”思想的蔓延,进而造成以家庭为单元的劳动供给减少。从收入来源方面考察不难发现,这类收入往往产生于资本收益而非劳动收益,相比较而言,投机性资本收益更有可能造就畸高收入,因而产业结构过度投机化将不利于劳动参与率的提高,供给侧结构性改革必须立足于实体经济的健康发展(见图2)。

尽管健康的资本市场对于中国实体经济的支持是必要的,但进入21世纪后,以房地产和股市的爆发式扩张为代表,中国经济的投机化特征日益显现,资金流动和市场心理同步焦躁起来,实体经济长远发展隐患重重。相关数据表明,道琼斯工业平均指数的波动性近几十年来很少超过 20%,自20世纪90年代之后更是基本保持在10%以下,2006-2014年的8年间,中国股市的波动性为年均51.1%,要成倍的高于世界主要股市,甚至大大高于新兴市场。同期中国股市的平均换手率高达500%以上,10倍于发达国家股市的平均水平,也就是说每只股票在一年之中被转手交易了5次以上,即每只股票平均持有期只有两个多月。而在其他主要发达股市中,股票的持有期限平均是在两年左右,新加坡与加拿大股市更是长达3年之久。与此同时,在政府部门各种调控措施频繁出台实施的背景下,房地产价格仍然日益上涨,这与房地产市场的投机性同样密不可分。

经济运行中投机盛行的一个重要原因就是资金在实体经济中找不到更好的投资渠道,大量产能过剩和僵尸企业的存在原本就是劳动低效就业的写照,投机因素在助长经济泡沫的同时也催生了一批畸高收入群体,不仅在其家庭内部实质性地减少了劳动供给,而且会通过示范效应在全社会范围内形成负面传导,大幅度压制劳动者的就业意愿。不仅如此,产业的投机化还是加剧社会阶层分离的重要推手,造成劳动者群体之间的沟通障碍,进一步恶化产业的运行效率。

基于家庭代际消费依赖的劳动力供给优化建议

第一,以税制结构调整带动市场活力和劳动报酬同步提升。中国流转税占比过高的税制结构所带来负面效应日益明显,劳动报酬的合理增长空间被压缩的很小,市场要素的流动性受到抑制,对企业创新的动能也影响至深,因而需要进行税制结构的优化。一是要对日用消费品和新兴产业产品进行结构性增值税减免,适当调整消费税征收范围,降低普通家庭的生活支出负担。同时,加快新兴行业创新步伐,为相关劳动密集型行业腾出工资增长和转型升级空间;二是要实行综合与分类相结合的个人所得税制,优化收入分配格局,逐步扩大房产税征收范围,适时全面开征居民个人房产税,抑制市场投机行为;三是要选择特定区域(如特大城市)的特定财产分步骤地试点开征遗产税,降低“不劳而获”对家庭劳动供给的约束。

第二,高效落实精准扶贫等兜底工作,保护劳动就业意愿。优化劳动供给除了增加劳动参与率,还要设法改善劳动主动性,减少低效劳动和被动劳动的数量。一是要高效落实精准扶贫工作,深入推进科技扶贫、知识扶贫、项目扶贫等,切实保障低收入群体从中受益,使劳动真正成为脱贫致富的路径;二是要在更广泛领域开展劳动教育培训工作,设计并落实好相关培训制度和政策,关注结构性失业群体,提升劳动者的文化素养和劳动技能,尤其要帮助流动人口更好地融入新的地区;三是要努力改善劳动者的工作和生活环境,降低劳动安全事故的发生概率,改善劳动者的生活质量,保护劳动者的就业意愿和工作热情。

第三,加快劳动保障的社会化步伐,构建弹性化劳动退出机制。单纯家庭养老模式近年来广受质疑,工薪阶层在为经济发展付出辛苦劳动的同时却被迫容忍着社会保障缺失的窘况,承受着市场化带来的高物价,优化劳动供给还需着力破解社保困局。一是要同步推进养老、医疗、教育、住房等领域的改革,以国有资本收益和公共资源收益作为资金主要来源,稳步提高保障水平,加快提升社会保障体系统筹层次,切实消除劳动者的后顾之忧;二是要进一步完善劳动退休制度,避免一刀切的劳动退出制度,实行有基础线的弹性退休年龄制度,使劳动者有机会在一定范围内自主选择退休时间,保护因个体差异带来的劳动参与意愿差异;三是要继续减少户籍、教育等制度性因素对劳动力流动的壁垒和限制,降低劳动市场的搜寻和匹配成本,使劳动进出更为便捷灵活。

参考文献:

1.俞宪忠.中国供给侧升级转型战略:从劳动密集到知识集约[J].江海学刊,2016(3)

2.孙涛,黄少安.非正规制度影响下中国居民储蓄、消费和代际支持的实证研究——儒家文化背景下养老制度安排的选择[J].经济研究,2010年增刊

3.洪开荣.代际公平原则与可持续消费博弈[J].消费经济,2006(3)

4.张勇.我国消费抑制背后的博弈逻辑与政策启示[J].商业经济研究,2016(10)

5.刘金祥,高建东,供给侧改革中劳动关系的前沿问题[J].工会理论研究,2016(3)endprint