江苏东台辞郎村遗址发掘简报

2017-12-02南京博物院无锡市文化遗产保护与考古研究所东台市博物馆

南京博物院 无锡市文化遗产保护与考古研究所 东台市博物馆

江苏东台辞郎村遗址发掘简报

南京博物院 无锡市文化遗产保护与考古研究所 东台市博物馆

辞郎村遗址位于江苏省东台市辞郎村东约700米处,分布于泰东河两岸。2011年11月至2012年1月,南京博物院联合无锡市文化遗产保护与考古研究所、东台市博物馆等单位对遗址进行了抢救性发掘,发现晚唐至南宋时期灰沟、灰坑、水井和墓葬等重要遗迹现象,出土大量瓷器、陶器等生产生活遗物,为泰东河历史沿革、里下河地区盐业及经济文化史等方面的研究提供了非常重要的实物资料。

东台市 辞郎村 泰东河 晚唐至南宋

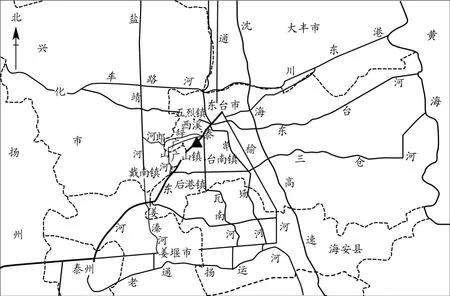

辞郎村遗址位于江苏省东台市五烈镇辞郎村东约700米处,分布于泰东河两岸。遗址东距东台市区7公里,北临东台镇西溪古街道,中心地理坐标为东经120°15 46 ,北纬32°49 11(图一)。

图一//辞郎村遗址位置示意图

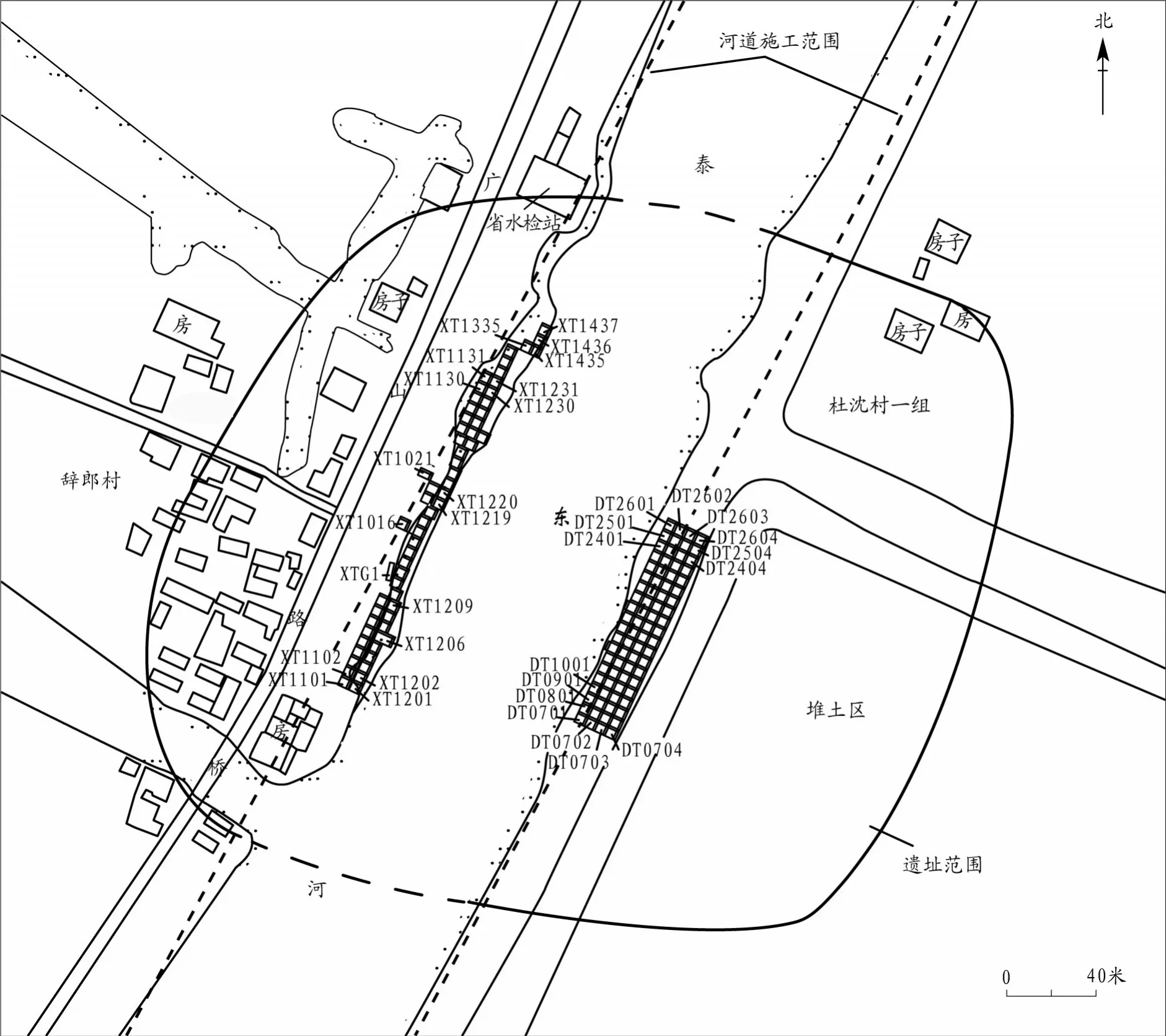

该遗址于2011年6月泰东河工程沿线考古调查时发现,包括泰东河东岸和西岸两个部分。东岸部分长320、宽150米,面积约4.8万平方米,西岸部分长320、宽100米,面积约3.2万平方米,遗址总面积约8万平方米。2011年11月至2012年1月,经国家文物局批准,南京博物院联合无锡市文化遗产保护与考古研究所、东台市博物馆等对遗址进行了抢救性发掘。发掘区集中于泰东河河口开挖线以内的东西两岸,依河道走势布方发掘,共计发掘面积约3535平方米。其中东岸共布5×5米探方80个,其中两个探方因发掘需要分别向西扩方1米,发掘面积共计2010平方米。西岸共布5×5米探方60个和1条探沟,发掘面积1525平方米(图二;彩插一︰1、2)。发现了属于唐代晚期至宋代的文化遗存和少量元明清时期的文化遗物,包括灰沟、灰坑、水井、墓葬等遗迹(图三、四),以及属于以上各时期的瓷器、陶器等遗物。现将唐代晚期至南宋时期的文化遗存发掘情况报告如下。

一、地层堆积

遗址文化层堆积在东西两岸发掘区有差别,发掘时东、西岸遗存未有统一编号。现将遗址东西两岸分为两区,东岸为D区,西岸为X区,统一层位编号。

西岸地层以探方XT1101-XT1109西壁为例介绍如下(图五)。

第1层:现代耕土,厚15~30厘米。灰褐色土,土质疏松,遍布发掘区。夹杂许多植物根茎。XH6、XG1、XG9开口于本层下。

图二//遗址范围与布方

第2层:黄褐色土,厚5~25、距地表深20~35厘米。土质较硬,夹杂少量蚌壳碎片,出土较多青瓷残片、青花瓷片和少量灰陶片,为清代文化层。XG2、XG3、XG6开口于本层下。

第3层:深褐色土,厚0~60、距地表深40~80厘米。土质较硬,出土较多青瓷片,少量釉陶片及灰陶片。XH1、XH2、XH5、XH7、XG4、XG5、XJ1、XM1开口于本层下。

第4层:灰褐色土,厚0~25、距地表深52~83厘米。土质致密,出土遗物多为青瓷片,另有少量釉陶片和灰陶片。XH8、XH10、XH11、XH12开口于本层下。

第5层:黄褐色土,厚0~45、距地表深41~126厘米。夹杂水锈、少量细沙及草木灰等,土质较硬,出土较多青瓷片。XH9、XJ2开口于本层下。

第6层:浅灰色沙土,厚0~50、距地表深43~120厘米。土质致密,出土较多的青瓷片。XG8、XG11开口于本层下。

第7层:灰褐色黏土,厚0~40、距地表深52~131厘米。土质较硬,出土较多青瓷片。XH13、XG10开口于本层下。

第8层:黑褐色粘土,厚0~45、距地表深58~132厘米。夹杂草木灰、青泥块及黄泥块等,土质致密。出土较多青瓷片和少量灰陶片。

第9层:青灰色土,分布于发掘区南部,厚0~40、距地表深 74~182厘米。土质松软。XH3、XH4、XG7开口于本层下。

第10层:灰褐色土,分布于发掘区南部,厚0~20、距地表深118~160厘米。土质松软。

第11层:黄褐色土,分布于XT1103、XT1104,厚0~30厘米。土质较软。

图三//西岸遗迹平面图

图四//东岸遗迹总平面图

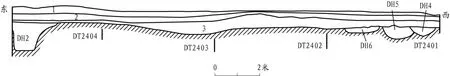

图五// XT1101-XT1109西壁剖面图

图六//DT2401、DT2402、DT2403、DT2404南壁剖面图

第12层:青黑色土层。分布于XT1103、XT1104,厚0~50、距地表深171~182厘米。土质松软。XH14、XH15开口于本层下。

第3、4层为宋代文化层。第5-12层为唐代文化层。第12层下为黄色生土。

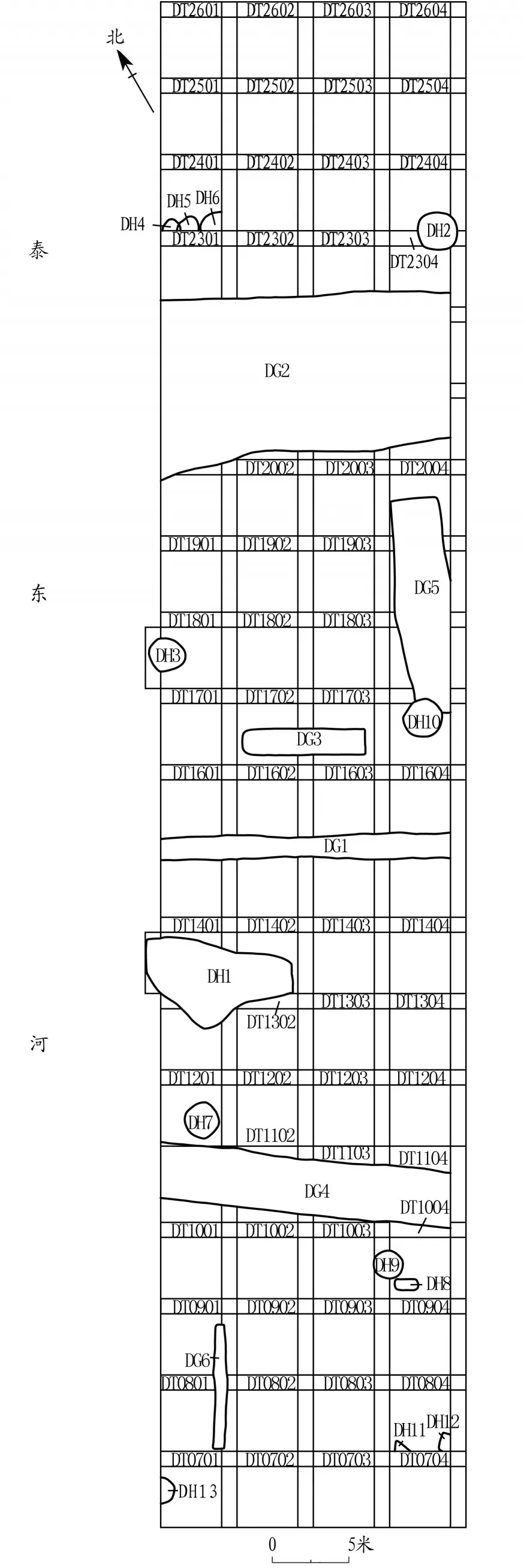

东岸地层以探方DT2401、DT2402、DT2403、DT2404南壁为例介绍如下(图六)。

第1层:现代耕土,厚5~30厘米。灰黄色土,土质疏松,遍布全部发掘区。夹杂许多植物根茎。DH1、DH8、DG2开口于本层下。

图七//DG2平、剖面图

第2层:浅灰色土,厚0~32、距地表深25~50厘米。土质致密较硬,分布于发掘区北部。夹杂有木炭屑及红烧土颗粒等物,出土较多青瓷残片、青花瓷碎片和灰陶片,为清代文化层。

第3层:灰黑色土,厚0~65、距地表深48~82厘米。土质略硬。出土大量青瓷片和少量陶片,为宋代文化层。DG1、DG3-DG6、DH2-DH7、DH9-DH13开口于本层下。

第3层下为黄色生土。

二、唐代遗存

唐代地层分布在西岸发掘区,东岸仅发现灰坑和灰沟。共发现并清理11处灰沟和21处灰坑,皆为土质遗迹。东岸遗迹有灰沟6处(DG1-DG6),灰坑12处(DH2-DH13),分布较为零散;西岸遗迹有 5处灰沟(XG4、XG7、XG8、XG10、XG11)和9处灰坑(XH1、XH3、XH4、XH10-15),集中于发掘区南部。

(一)遗迹

DG2,开口于第1层下,打破第3层至生土(图四、图七)。分布于DT2001、DT2101-DT2104、DT2201-DT2204、DT2301-DT2304等方,东西延伸至探方外。条状,斜壁,平底。揭露部分长19、宽11.8、沟深1.2米。坑内堆积分为四层。第1层:深灰色土,致密,略硬,含炭粒、沙粒,出土有砖瓦块、蚌壳、铁器、石砚等。第2层:灰色土,致密,略硬,含炭粒、沙粒,出土少量青瓷碗圈足等。第3层:灰褐色土,致密,略硬,含炭粒、沙粒,出土有青瓷碗、枕、壶流和釉陶罐底,陶盆口沿,砖块,铜钱等。第4层:青灰色土,土质纯净,出土有青瓷碗的平底、玉璧底、口沿,青瓷执壶,青瓷罐,陶罐口、底残片,陶砖,碾轮,石器等。其中沟内第1-3层为宋代堆积,第4层为唐代堆积。

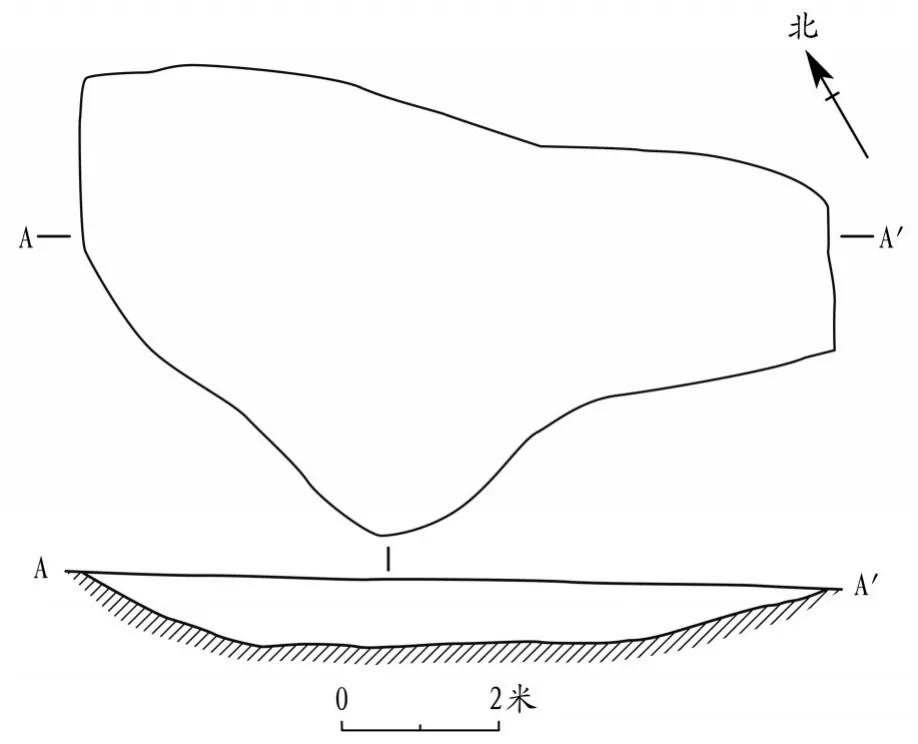

图八//XG10平、剖面图

图九//DH2平、剖面图

XG10,开口于第7层下,打破第8、9层及生土(图八)。位于XT1105、XT1106内,东西延伸至探方外,平面呈不规则方形,斜壁,底近平,揭露部分长4、宽7.7、深1.35米。沟内堆积分为六层。第1层:黑灰色土,夹杂红烧土颗粒、草木灰,土质较松,出土较多瓷片、陶片及兽骨等,可辨器形有瓷碗、钵、壶、陶盆等。第2层:灰褐色土,土质较硬,夹杂有草木灰,出土瓷片较多。第3层:黑色土,夹杂有草木灰、红烧土颗粒,土质较硬,出土大量瓷片、陶片和砖块等。第4层:黑灰色土,夹杂有红烧土颗粒,土质较松。第5层:青灰色土,土质较松。第6层:青灰土。

图一〇//XH3平、剖面图

DH2,开口于第3层下,打破生土(图九;彩插一︰4)。位于DT2304和DT2404内,坑口平面近圆形,斜壁,底近平。东西长2.56、南北长2.45、坑深1.45米。坑内填深灰色土,土质较软。出土有大量瓷片、泥质陶片和砖块等。可辨器形有瓷碗、壶和陶盆等。

XH3,开口于第9层下,打破生土(图一○)。位于XT1206西南部,向西南伸出探方外,坑壁斜收,底不平。长3.8、宽1.3、深0.4米。坑内填青灰色土,土质湿软,出土较多瓷片、陶片及兽骨等物,可辨器形有瓷碗、钵和陶盆等。

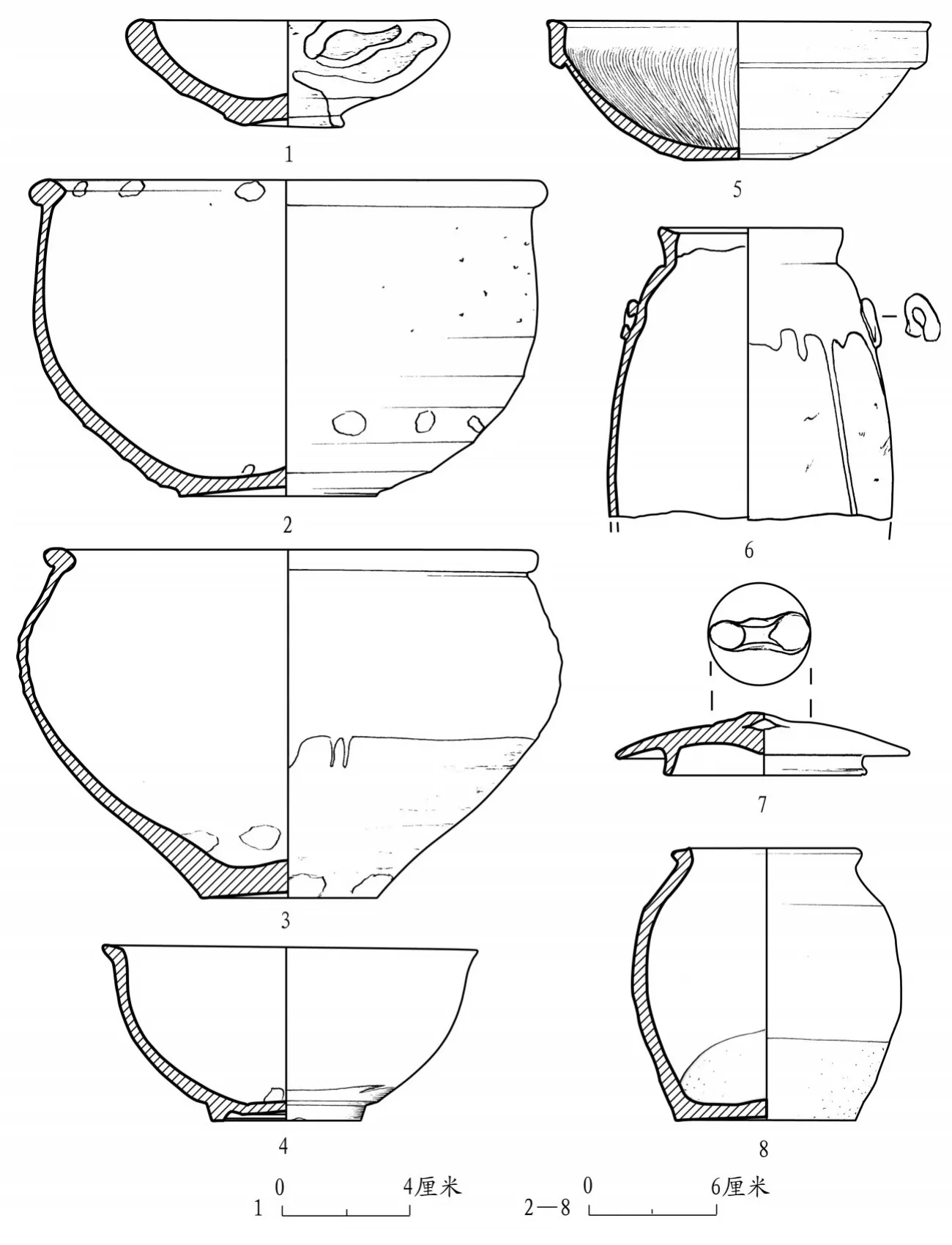

(二)遗物

出土遗物为生产生活用品,器类以瓷器为主,有少量釉陶器、陶器、石器、铁器和铜钱等。

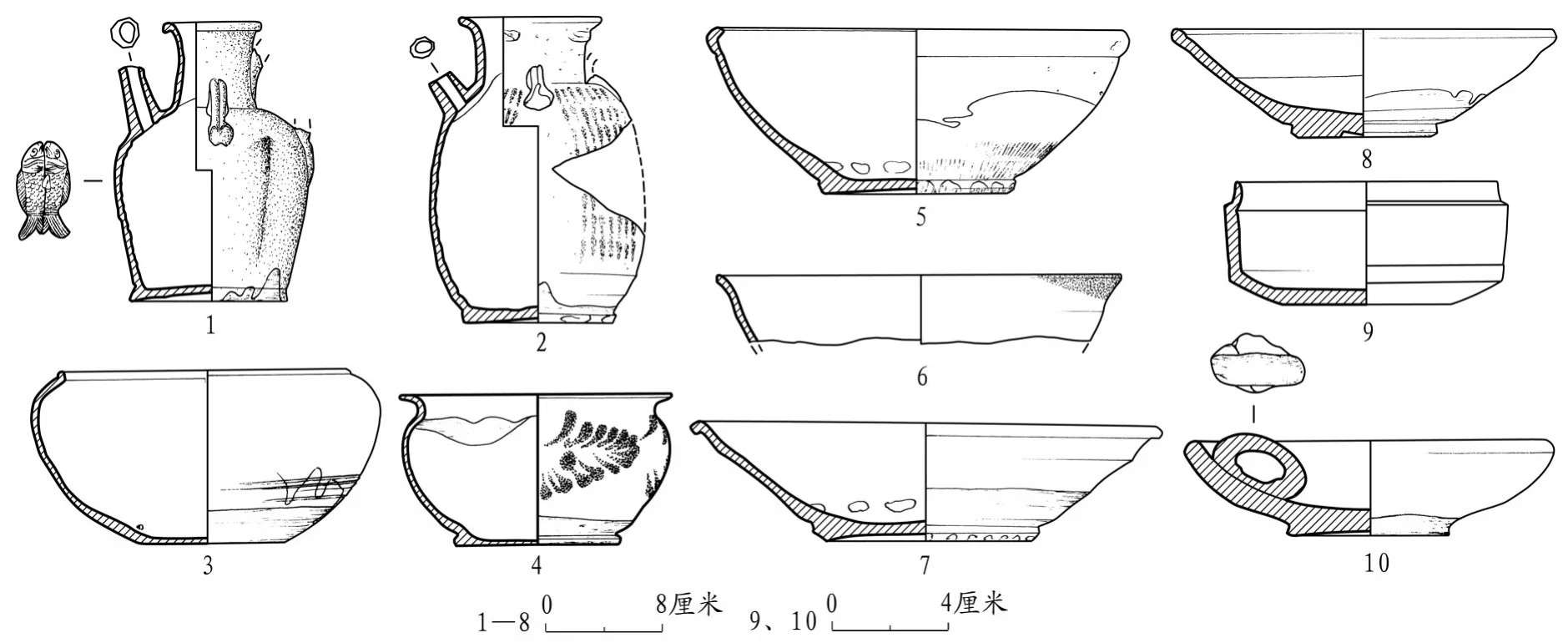

1.瓷器

遗址东西两岸共出土唐代瓷(器)片2900余件,釉色以青釉为主,青黄釉、酱釉其次,另有少量白釉和素烧瓷器。器类可分碗、罐、执壶、盂、盏、盆、盒、灯盏等。以碗类最多,占出土瓷器的77%。瓷器釉层普遍较薄,多半釉,胎、釉结合不紧密,有脱釉现象。还有多种釉色存在于同一器物上的现象。瓷器胎料比较粗糙,存在气泡、沙粒。以灰胎为主,另有少量黄褐胎、砖红胎、紫胎,素烧瓷中砖红胎数量最多。装饰手法主要有彩绘和贴塑。彩绘多为釉下彩,多饰于执壶和罐的外腹或肩部,主要为褐彩,有少量绿彩,纹样有双鱼纹、条纹和彩斑等。瓷器多属越窑系,窑口有越窑、萧县窑、寿州窑等,少量长沙窑执壶、罐、碗及宜兴窑碗、罐。

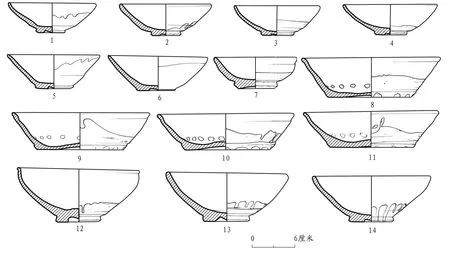

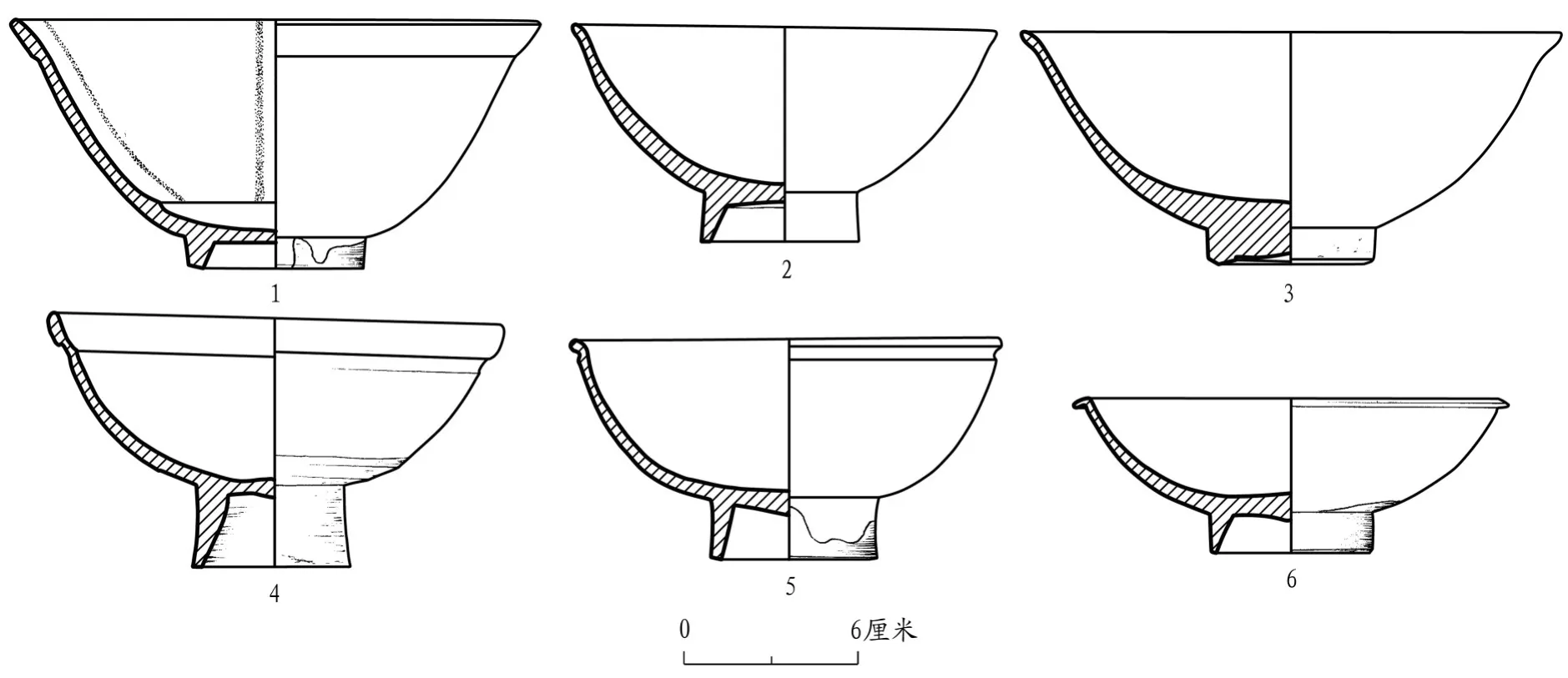

碗 395件。依据足部特征分三型。

A型 平底,260件。

DG1︰89,敞口,圆唇、弧直壁,平底略内凹。灰胎,施青釉,内壁满釉,外壁半釉,有流釉痕,器底见一周支钉块状痕。口径19.5、底径12、高5.7厘米(图一一︰8)。

图一一//瓷碗

DG3︰8,敞口,弧直壁,灰胎,施青釉,内壁满釉,外壁半釉。口径19.4、底径12、高5.2厘米(图一一︰9;彩插二︰1)。

DG3︰10,敞口,弧直壁,灰胎。口径19.5、底径12、高5.2厘米(图一一︰10)。

XT1206⑦︰6,敞口,弧直壁,灰胎。口径18.6、底径12、高5.1厘米(图一一︰11)。

B型 玉璧底,125件。依据腹部深浅分二亚型。

Ba型,深腹,器形较大,34件。

DG1︰10,敞口,弧腹,浅灰胎,施青黄釉。口径17.2、底径6、高7.5厘米(图一一︰12;彩插二︰2)。

XG10②︰3,敞口,圆唇,弧壁,灰黄胎,施青黄釉,挖足较深。口径16.8、底径6、高6.9厘米(图一一︰13)。

XT1106⑤︰2,敞口,圆唇,弧壁,红胎,施青黄釉,有流釉痕。口径16.5、底径6、高6.2厘米(图一一︰14)。

Bb型,浅腹,器形较小,81件。

DG1︰15,敞口,圆唇,弧壁,褐胎,施青黄釉。口径12.2、底径3.4、高4.2厘米(图一一︰1;彩插二︰3)。

DG4︰3,敞口,圆唇,弧壁,灰黄胎,施青黄釉。口径12.6、底径4.2、高4.5厘米(图一一︰2)。

XG10②︰10,敞口,圆唇,弧壁,灰胎,施青釉。口径12、底径4.5、高4.2厘米(图一一︰3)。

XTG1⑤︰2,敞口,圆唇,弧壁,黄褐胎,施青黄釉。口径13.3、底径4.6、高4.4厘米(图一一︰4)。

DG1︰42,敞口,圆唇,弧壁,灰胎,施青釉,釉面有开片。口径13、底径5、高4.8厘米(图一一︰5)。

XG10④︰6,敞口,圆唇,弧壁,灰胎,施青釉泛绿,挖足较浅,足外沿斜削。口径13.8、底径5.2、高4.8厘米(图一一︰6)。

C型 矮圈足,10件。

DG1︰121,敞口,弧壁,矮圈足。红胎夹细砂,质地较粗糙,施青黄釉,内壁满釉,外壁半釉。口径11.4、底径5.1、高4.5厘米(图一一︰7;彩插二︰4)。

钵 18件。依据腹部特征分二型。

A型 弧腹,8件。

XT1101⑦︰6,直口略内敛,平底。灰胎,施青釉泛灰,内外壁匀施半釉。口径16、最大腹径16.2、底径9.2、高6.3厘米(图一二︰1;彩插二︰5)。

图一二// 瓷钵、罐

B型 折腹,10件。

XH11︰1,直口,圆唇,弧壁,平底。器底见一周支钉块状痕。灰胎,施酱釉,半釉。口径16.6、底径7.6、高5.6厘米(图一二︰2;彩插二︰6)。

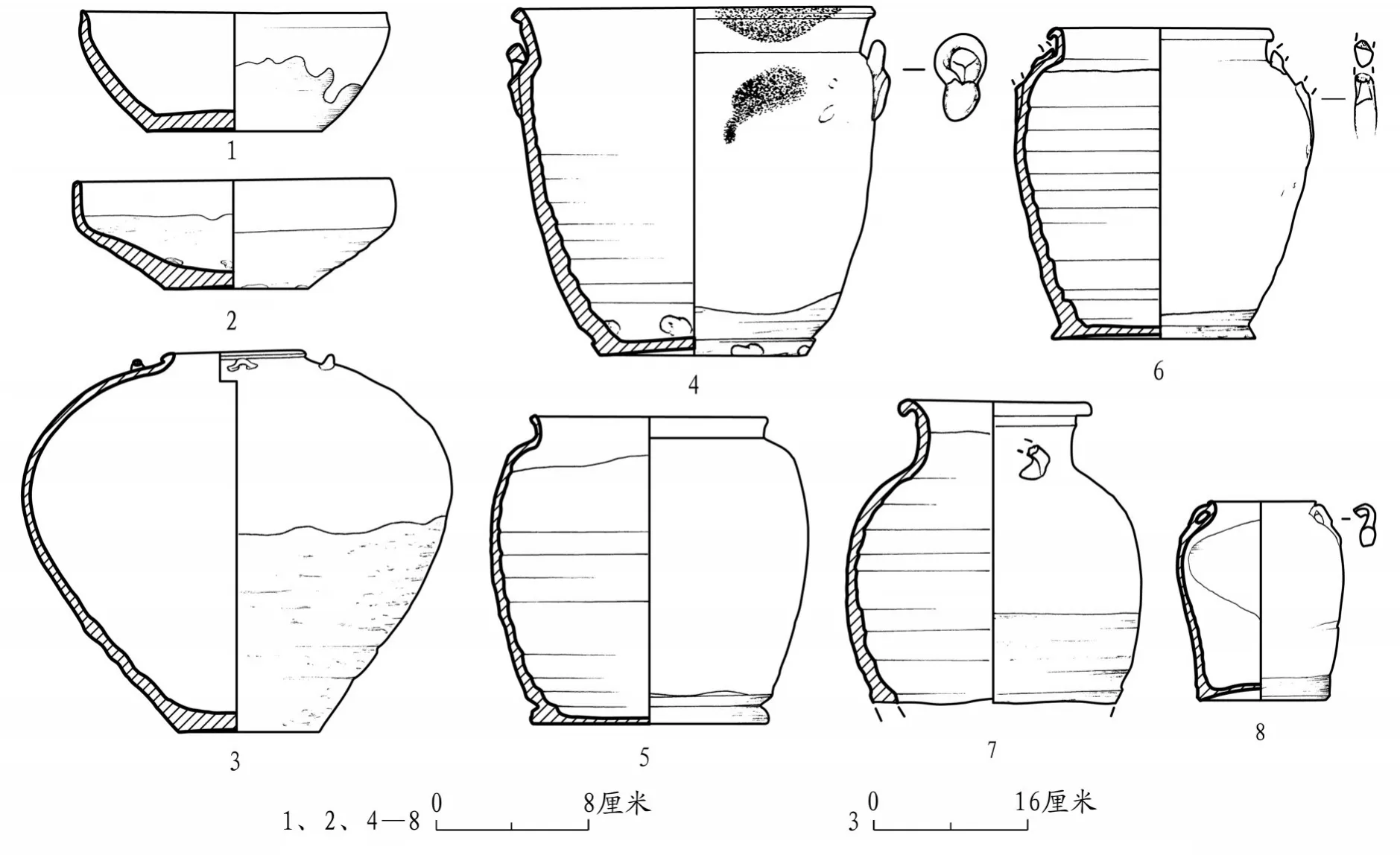

罐 27件。依据口腹部特征分四型。

A型 敛口,鼓腹,4件。

DG1︰57,溜肩,平底略内凹。肩部饰四个横桥形系。灰胎,施青釉,半釉。口径14、底径14.8、最大腹径45.5、高40厘米(图一二︰3;彩插三︰1)。

B型 侈口,弧腹,11件。

DG1︰16,肩部饰两环系。平底内凹。近底处旋削一周。红褐胎,施青釉泛黄,内壁满釉,外壁釉不及底。口沿及肩部有不规则褐色彩斑。口径18.5、底径10.8、高18.2厘米(图一二︰4;彩插三︰2)。

XT1206⑥︰50,平底,灰胎,施青黄釉,外壁施釉至下腹部,内壁施釉至颈下。口径12、最大腹径16.5、底径12.6、高16.3厘米(图一二︰5)。

C型 直口,直腹,9件。

DG1︰60,外卷沿,短束颈,平底内凹。灰胎,施青黄釉,釉面内壁施釉至口下部,外壁满釉。口径11.5、最大腹径15.6、底径10.5、高16.5厘米(图一二︰6)。

XT1105⑤︰5,平底内凹。肩部附二竖系。灰黄胎,施青黄釉,近底处露胎。口径5.7、最大腹径8.8、底径7、高10.6厘米(图一二︰8;彩插三︰3)。

D型 喇叭口,弧鼓腹,3件。

DG4︰27,卷沿,肩部残存一环系,底残。灰胎,施酱黑釉,釉面内壁施釉至口部,外壁釉不及底。口径9.6、最大腹径15.3、残高15.7厘米(图一二︰7)。

执壶 20件。依据腹部特征分二型。

A型 瓜棱腹,5件。

XG10②︰7,喇叭口,圆唇,卷沿,直颈较长,弧肩,平底内凹。八角短流,执柄残,两侧各有一系,流下贴饰双鱼纹。灰黄胎,施青黄釉,足部无釉。口径6.7、最大腹径13.5、底径11.2、高19.3厘米(图一三︰1;彩插三︰4)。

B型 弧鼓腹,15件。

DG3︰6,喇叭口,短束颈,平底略内凹,腹底结合处旋削一周。外壁近底处见支钉块状痕。八棱短流,执柄残。肩附两个纵向复系。肩腹部饰三组对称的褐彩条纹,每组7道。灰褐胎,施青釉。内壁施釉至肩部,外壁釉不及底。口径9.6、最大腹径15、底径10.2、高21厘米(图一三︰2;彩插三︰5)。

图一三// 执壶、盂、盆、盘

盂 9件。依据口部特征分二型。

A型 敛口,80件。

DG1︰53,弧鼓腹,平底。内底见三个支钉块状痕。灰胎,施青釉,釉面有开片,内壁满釉,外壁釉不及底,有流釉痕。口径20.1、最大腹径24、底径10.2、高12厘米(图一三︰3;彩插四︰1)。

B型 侈口,1件。

DG1︰82,宽沿,尖圆唇,弧鼓腹,平底。肩腹部饰斑状褐彩组成的草叶纹饰。灰胎,施青黄釉,内壁满釉,外壁釉不及底。口径18.6、最大腹径18.3、底径11.4、高10.5厘米(图一三︰4;彩插四︰2)。

盆 8件。依据口部特征分三型。

A型 敛口,3件。

DG1︰86,弧壁,平底内凹。内、外壁近底部见一圈支钉块状痕。灰褐胎,施青釉,内壁满釉,外壁半釉,有流釉痕。口径28.2、底径12.8、高11.5厘米(图一三︰5;彩插四︰3)。

B型 敞口,2件。

DG1︰116,弧直壁,口部饰斑状褐彩。灰褐胎,施青黄釉,内外壁匀施釉。口径28、残高4.7厘米(图一三︰6)。

C型 侈口,3件。

XT1206⑦︰11,沿外卷,弧直壁,平底内凹。近底处旋削一周,器底处见一周支钉块状痕。褐胎,施青釉泛黄,内壁满釉,外壁半釉。口径32、底径14、高8.1厘米(图一三︰7;彩插四︰4)。

盘 6件。DG4︰12,敞口略外撇,灰黄胎,施青釉,内外壁均施半釉。口径26.4、底径9.3、高7.4厘米(图一三︰8;彩插四︰5)。

盒 6件。XG10②︰6,子口,尖唇,直腹折收,平底。灰黄胎,施青釉。口径9、底径5.8、高4.2厘米(图一三︰9)。

灯盏 2件。DG4︰19,敞口,圆唇,浅腹,平底略内凹。内壁贴附一环系。灰胎,施酱褐釉,内壁满釉,外壁釉不及底。口径12.2、底径5.5、高3.2厘米(图一三︰10;彩插三︰6)。

2.陶器

盆 9件。依据口部特征分二型。

A型 侈口,3件。

XT1206⑥︰27,方唇,折沿,弧腹斜收,平底内凹。轮制,泥质灰陶。口径56、底径36、高25.6厘米(图一五︰3)。

XG10①︰17,卷沿,弧腹斜收,平底内凹。口径33、底径25.5、高12.6厘米(图一五︰1)。

B型 敞口,6件。

DG5︰13,弧腹斜收,平底内凹。腹上部饰弦纹。口径32.5、底径23、高12厘米(图一五︰2)。

罐 1件。XG10③︰3,侈口,短沿,弧肩,鼓腹,底残。腹下部是细绳纹。口径20.4、腹径30、残高21.6厘米(图一五︰4)。

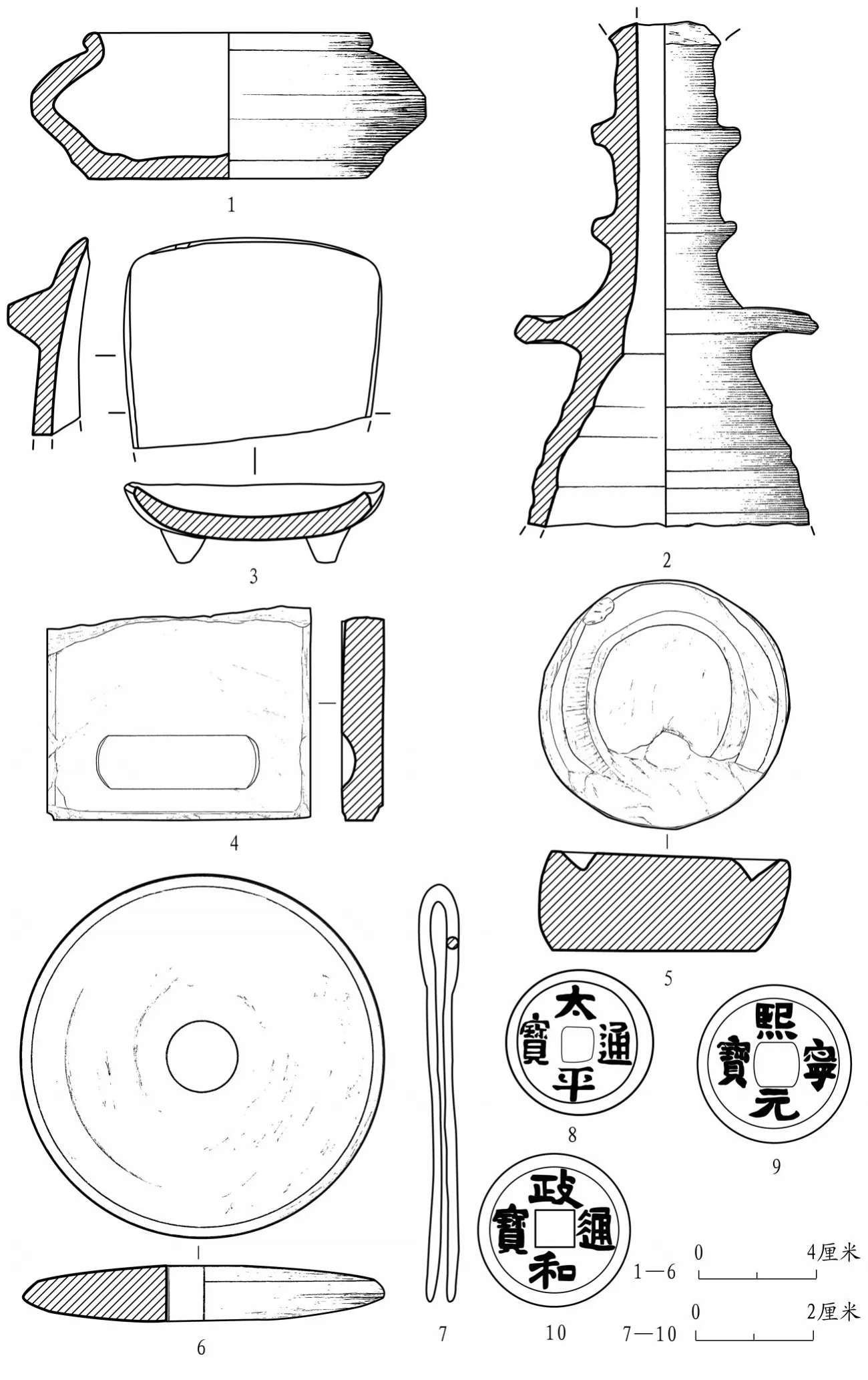

抄手砚 1件。XT1206⑥︰33,陶质,簸箕状,梯形足,砚堂平展,墨池处下陷,两侧边弧收,器形规整。长13.4、宽10、高3.6厘米(图一四︰2)。

网坠 1件。XT1016⑤︰1,由青砖改制,器身上部有一孔,对钻而成。长16、宽13.5、厚6厘米(图一四︰6)。

3.釉陶器

盆 5件。DG5︰8,束口,圆唇,弧腹,平底内凹。器底见一周支钉块状痕。红褐胎,未施釉。口径18.4、底径11.0、高5.6厘米(图一四︰9;彩插四︰6)。

盏 2件。XT1021⑤︰1,敞口,圆唇,弧壁,平底内凹。口径10.8、底径4、高3厘米(图一四︰10)。

4.建筑构件

莲纹方砖 2件。DH10︰1,方形,中部一孔,孔侧为11瓣莲纹凸起,外圈一周连珠纹,围以莲花纹。砖四角各有一处莲花纹饰。长17.1、宽16.6、厚6.3厘米(图一四︰3)。

莲纹瓦当 2件。XG10②︰8,当面有八瓣圆形莲瓣凸起,中心为莲子花心,外圈一周连珠纹。当面径10.8、边宽1.2厘米(图一四︰1)。

5.其他

石碾轮 2件。DG3︰12,石质,圆饼状,磨制,中有一孔,单面钻。直径11.4、厚1.6厘米(图一四︰7)。

石臼 2件。DG2④︰1,截面呈圆形,中有一孔。直径10.8、残高10.8厘米(图一四︰8)。

砺石 2件。DH10︰11,长15.4、宽7.2、厚2.3厘米(图一四︰5)。

铁器 1件。XG10⑥︰3,长条状,锈蚀严重。长12.3、宽1.5、厚1厘米(图一四︰4)。

铜钱 1枚。XT1120⑥︰2,圆形,方孔。可辨为“开元通宝”。直径 2.4、方孔径0.7、厚0.1厘米(图一四︰11)。

三、宋代遗存

遗址发掘区东岸第3层,西岸第3—4层为宋代地层。东岸发现灰坑1处(DH1),西岸清理有4处灰沟(XG2、XG3、XG5、XG6)、6处灰坑(XH2、XH5、XH7-10)、2口水井(XJ1、XJ2)和1座墓葬(XM1)。

(一)遗迹

DH1,开口于第1层下,打破生土(图一六)。分布于DT1401、DT1402、DT1301、DT1302等探方内,坑口平面呈不规则状,斜壁,底近平。东西长9.5、南北宽5.6、坑深0.85米。坑内填黑灰土,土质疏松,夹杂较多红烧土块。出土大量瓷(器)片和陶片等,可辨器形青瓷碗、陶盆等。

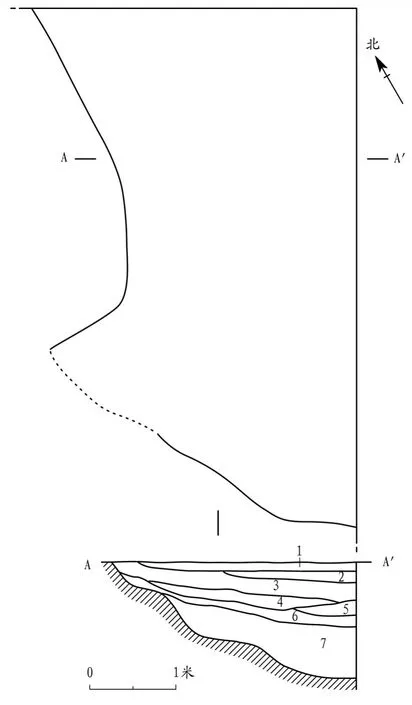

图一五// 陶盆、罐

XG2,开口于第2层下,打破第3、4、5层至生土(图一七)。位于XT1108、XT1109内,部分延伸至探方外,沟口平面呈不规则状,斜壁弧底。揭露部分长6、宽2.3~3.75、深1.35米。沟内堆积分7层。第1层,灰黄色土,夹杂红烧土颗粒及草木灰,土质较硬,出土较多瓷片和灰陶片。第2层,黑灰色土,土质疏松,夹杂有草木灰,出土瓷片较多。第3层,黑色土,夹杂有较多蚌壳和红烧土颗粒,土质较松。第4层,浅灰色土,土质较松。第5层,灰红色土。第6层,浅灰色土。第7层,灰褐色土,夹杂有水锈斑,土质较硬。

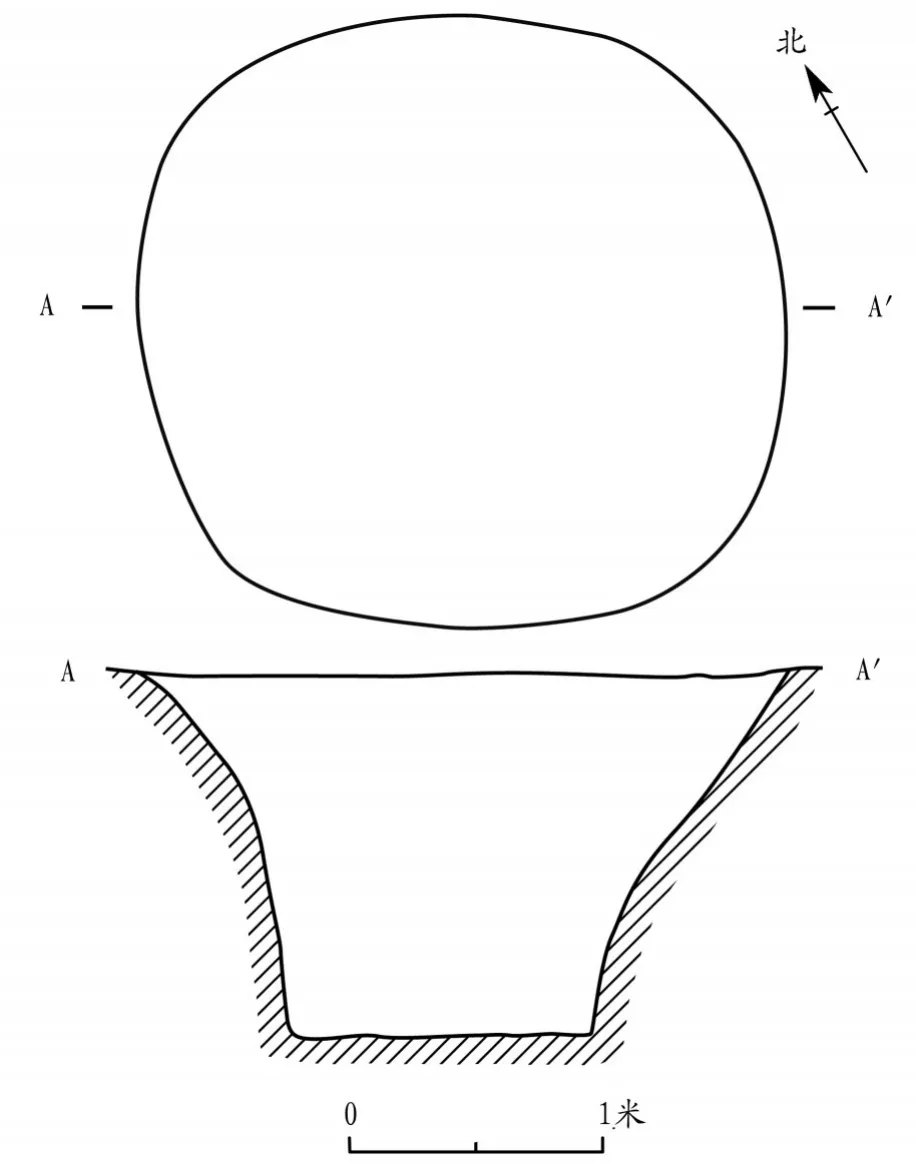

XJ1,开口于第3层下,打破第4、5层至生土(图一八;彩插一︰5、6)。位于XT1221西南部,井口呈圆形,直筒状,底近平。井口径1、底径1、深2.68米。井的建造方式是首先挖圆形竖井穴,放置一层厚约2.8厘米的木板于井底,预留宽6、高12厘米蓄水口,再以弧状榫卯青砖自下而上围砌,单排侧立围砌两层后,又置一层厚约3厘米的木板,然后依次围砌。弧形榫卯青砖残存20层,每层用砖11块,围砌井圈径0.9米,弧形榫卯砖规格为24.5×12×3.5厘米。井内堆积分两层,第1层,灰黄土,厚0.9米,土质湿粘,夹杂较多砖块、蚌壳等。第2层,青膏泥层,厚1.78米,土质湿粘,出土少量瓷片,可辨有青瓷壶执手、灰陶罐残片等。

图一六//DH1平、剖面图

图一七//XG2平、剖面图

图一八//XJ1平、剖面图

XM1,开口于第3层下,打破第4层(图一九;彩插一︰3)。位于XT1120东南部,长方形竖穴土坑墓,距地表深0.55米。墓圹口长2.26、宽0.6~0.72米,墓底长2.2、宽0.56~0.66米,深0.4米。墓内填灰褐色花土,土质疏松。棺木已朽,可辨朽痕,木棺长2、宽0.47~0.6米。骨架保存较差,仰身直肢葬,头向353°,经鉴定为男性。随葬品较少,在骨架头端有1件酱釉罐,另见有2枚铜钱分散于骨架颈腹部及腿骨处,可辨为“太平通宝”。

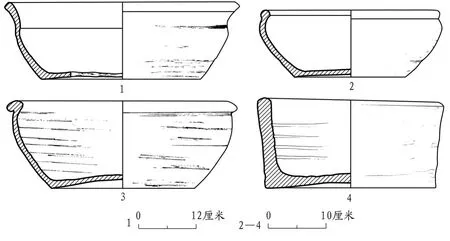

(二)遗物

出土遗物以瓷器为大宗,釉陶器、陶器、石器和铜器等数量较少。

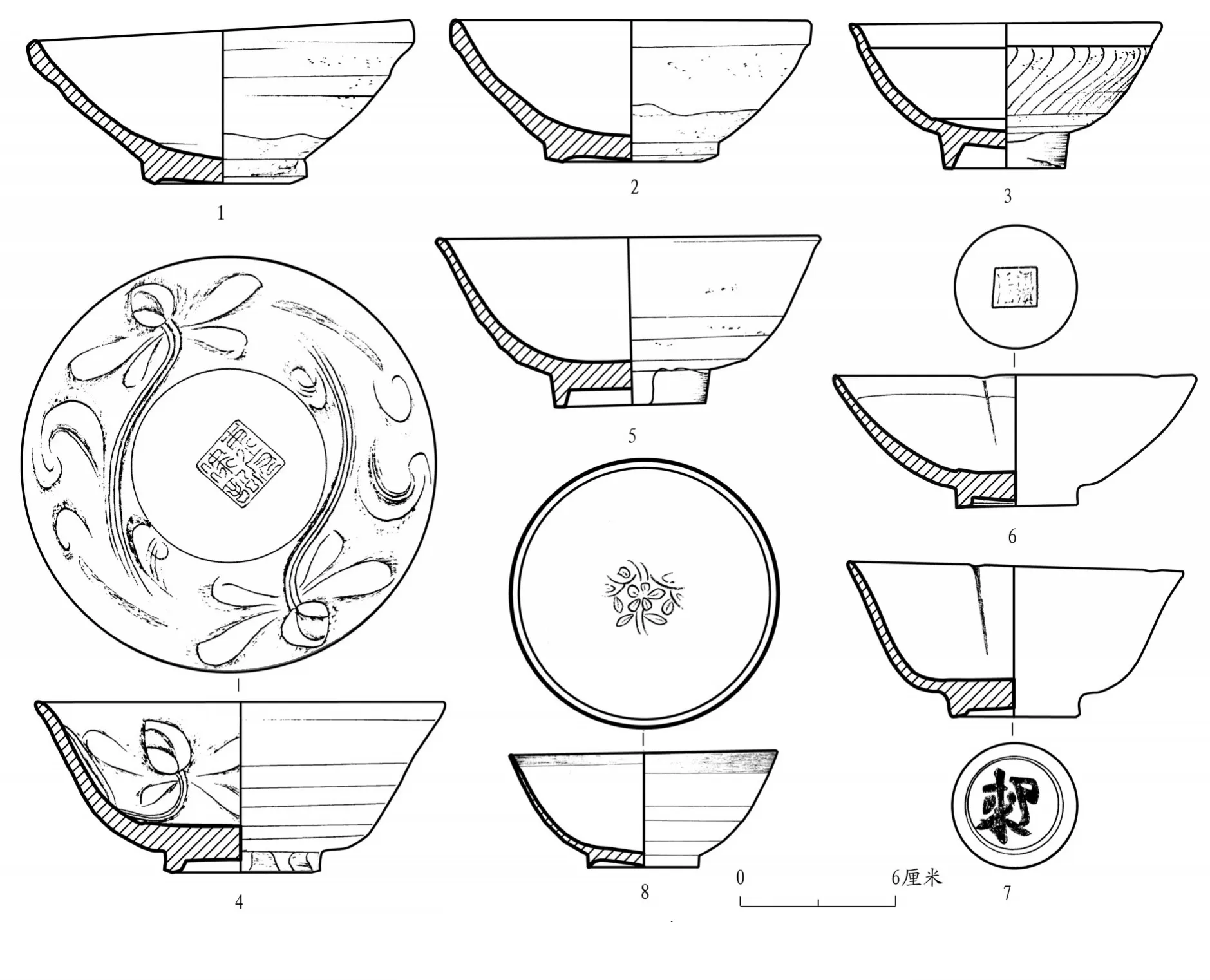

1.瓷器

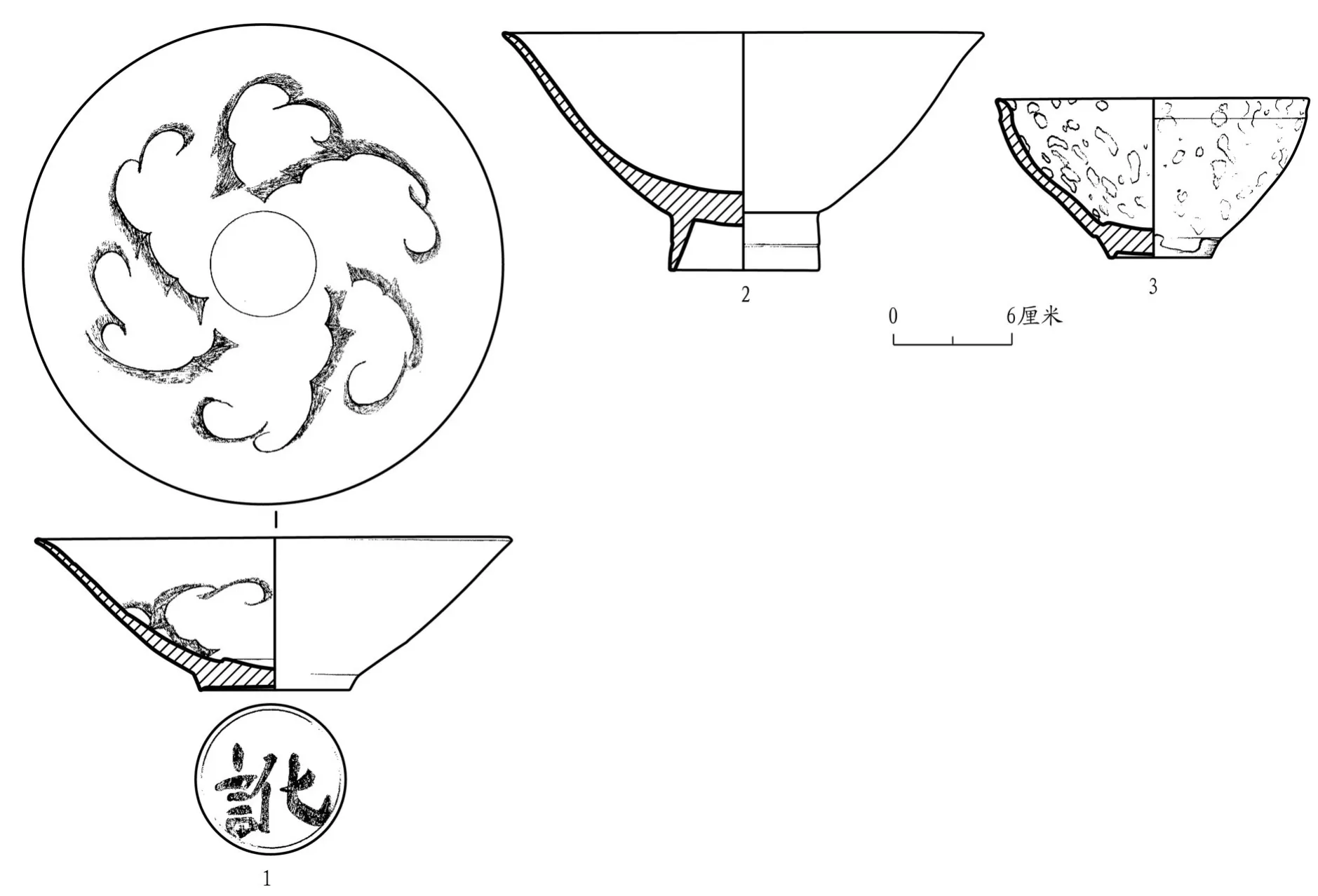

遗址共出土宋代瓷器(片)3000余件,青釉为主,青白釉其次,另有少量酱釉、黑釉瓷器。碗类最多,占出土瓷器总数的71%,其他器类有盏、盘、罐、枕、杯式炉、执壶、盏托和俑等。瓷器釉层厚薄不一,胎、釉结合较为紧密。瓷器胎料以灰胎和灰白胎为主。装饰手法主要有模印、刻划、刮划和剔划等,图案有折扇纹、莲瓣纹、花草纹、卷云纹等,另有少量芒口器。文字有阴刻“东海徐昭”、“河滨遗范”等,墨书“朱公子”、“佘”、“王”、“郲”、“訛”等。包含有繁昌窑、龙泉窑、景德镇窑、吉州窑和建窑等窑口产品。

碗 232件。依据足部特征分三型。

A型 假圈足,65件。

DH1︰138,唇口,弧腹。灰黄胎,施青釉,内壁满釉,外壁釉不及底。口径14.8、底径5.4、高6厘米(图二○︰1;彩插五︰1)。

XT1119④︰12,灰胎,施青釉泛黄,内壁满釉,外壁半釉。口径13.8、底径5.4、高5.5厘米(图二○︰2)。

B型 矮圈足,132件。依据腹部特征分二亚型。

Ba型,垂腹,52件。

DH1︰54,敞口,尖圆唇。内壁口下部饰一周凹弦纹,外壁刻划折扇纹。灰胎,施青釉泛灰,釉面光亮。口径12.1、底径4.8、高5.8厘米(图二○︰3)。

XT1016④︰6,敞口,圆唇。内壁刻划两朵莲花纹,内底款篆书“东海徐鉊”四字。灰胎,施青釉泛绿,釉色光亮,有开片,足底露胎。口径16、底径5.5、高6.7厘米(图二○︰4;彩插五︰2)。

DH1︰65,敞口,圆唇。灰胎,施青釉泛灰,釉面光亮。口径15、底径6、高6.6厘米(图二○︰5)。

XTG1④︰25,敞口,圆唇。内壁五出筋。灰胎,施青釉泛绿,釉色光亮,有细小开片,满釉,足底露胎。内底釉下款书“河滨遗范”。口径14.2、底径4.6、高5.2厘米(图二○︰6;彩插五︰3)。

XT1120④︰18,敞口,圆唇。内壁五出筋。足底墨书“郲”字。灰胎,胎质细腻,施青釉泛湖绿,釉色光亮,有开片,足底露胎。口径13.2、底径5、高5.8厘米(图二○︰7)。

图一九//XM1平、剖面图

XTG1④︰23,敞口,尖圆唇。内底压印兰草纹。灰白胎,胎轻薄,满釉,口沿无釉。口径11.5、底径4.4、高4.6厘米。(图二○︰8)。

Bb型,深腹,80件。

DH1︰7,敞口,圆唇。内壁六出筋。灰胎,施青釉泛绿,釉面光亮。口径 18、底径5.7、高8.6厘米(图二一︰1)。

XTG1③︰2,敞口,圆唇。灰胎,施青白釉。口径18.4、底径5.2、高7.9厘米(图二一︰3)。

C型 高圈足,35件。

DH1︰27,敞口,圆唇。灰胎,施青白釉,釉面光亮。口径14.5、底径5.4、高7.2厘米(图二一︰2)。

DH1︰26,敞口,圆唇。灰胎,施青黄釉,内壁满釉,外壁釉不及底,足底露胎。口径15.4、底径5.4、高8.6厘米(图二一︰4;彩插五︰4)。

图二〇//瓷碗

图二一//瓷碗

图二二//瓷盏

DH1︰52,敞口,圆唇,沿外翻。灰胎,胎壁较薄,施青白釉,釉面光亮。口径14.6、底径5.5、高7.6厘米(图二一︰5)。

DH1︰66,敞口,圆唇,沿外折。灰胎,施青釉泛灰,釉面光亮。口径14.1、底径5.5、高5.4厘米(图二一︰6)。

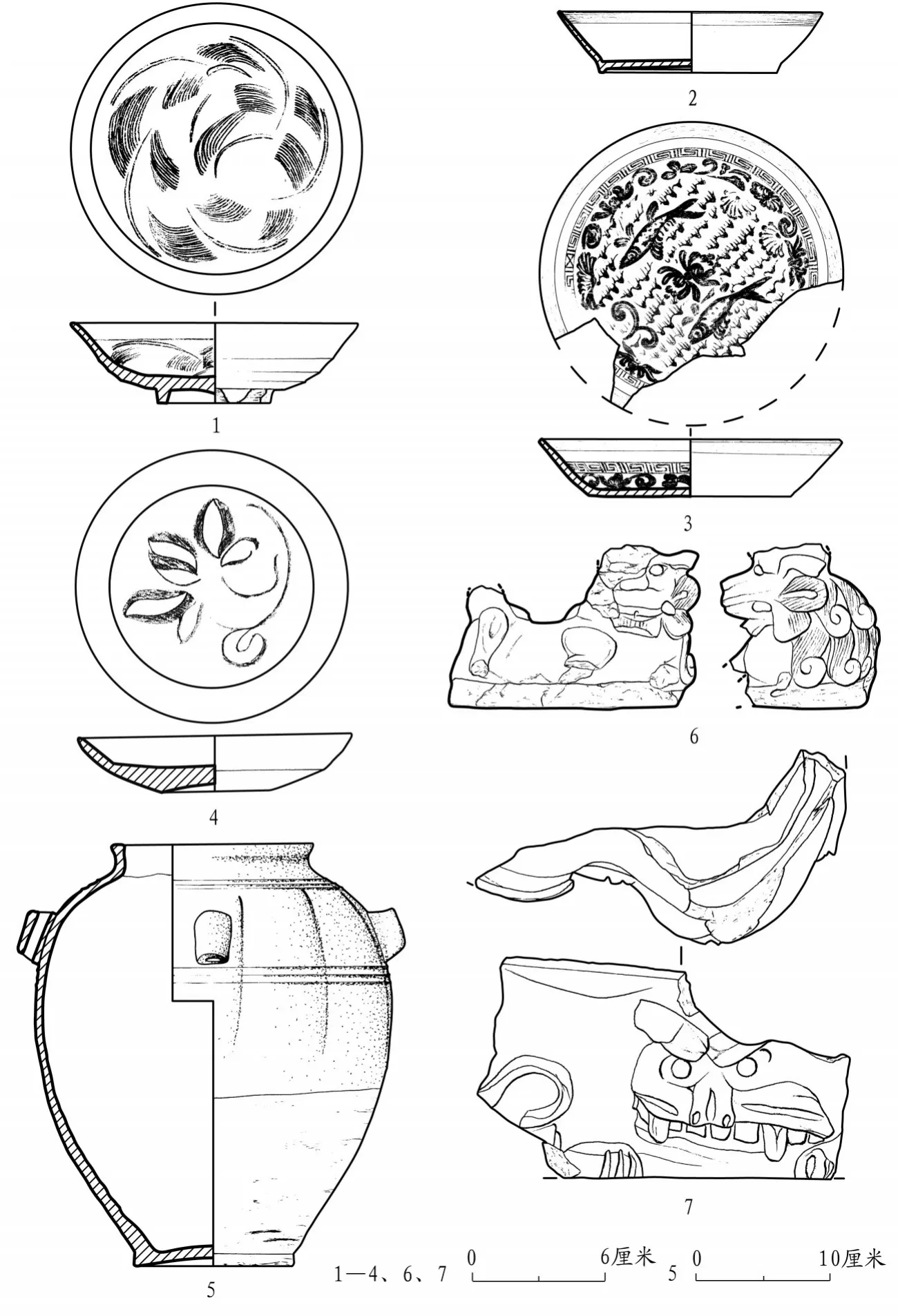

盏 36件,依据口部和足部特征分二型。

A型 敞口,呈倒置斗笠状。25件。

XTG1④︰28,浅腹,假圈足。足底墨书“訛”字。灰黄胎,施青釉,足底无釉,内壁刻划团花牡丹纹。口径17.2、底径5.2、高5.5厘米(图二二︰1)。

DH1︰157,深腹,高圈足,灰胎,胎壁较薄,施青白釉,釉面光亮。口径17.2、底径5.2、高8.5厘米(图二二︰2;彩插六︰1)。

B型 侈口。11件。

XT1120③︰25,弧腹,矮圈足。灰白胎,施黑釉有褐斑,满釉,足底露胎。口径11.3、底径3.6、高5.5厘米(图二二︰3;彩插六︰2)。

盘 18件。依据足部特征分二型。

A型 圈足。16件。

DH1︰39,敞口,弧壁,浅腹,内壁刻划卷草纹,填饰篦划纹。灰胎,施青黄釉泛灰,釉面光亮。口径13、底径5、高3.7厘米(图二三︰1;彩插六︰3)。

XT1120③︰15,敞口,弧直壁,浅腹,灰白胎,胎壁薄。施青白釉,釉色明亮,口沿无釉。口径12、底径8、高2.8厘米(图二三︰2)。

图二三//瓷器

B型 平底。2件。

XG2②︰6,敞口,弧壁,浅腹,平底内凹。内底刻划牡丹纹。灰胎,施青绿泛釉,满釉,足底露胎。口径12.2、底径4.6、高2.5厘米(图二三︰4)。

XT1120③︰12,敞口,直壁,平底。内底模印荷塘双鱼纹,内壁由莲花、荷花、蓼花和菰草组成纹饰,以回纹和弦纹围饰。灰白胎,薄胎壁,施青白釉,釉色明亮,口沿无釉。口径13.5、底径9.1、高2.6厘米(图二三︰3;彩插六︰4)。

罐 18件。DH1︰81,直口,方唇,圆肩,弧鼓腹,平底内凹。肩部及腹上部各饰三道凹弦纹,间以四对称贯耳贴饰,腹部压印呈瓜棱状。红胎,施酱釉。口径15.3、最大腹径27、底径11.6、高31.8厘米(图二三︰5;彩插六︰5)。

枕 3件。DH1︰72,枕面残,现存中部卧狮部分,狮头扭向一侧,咧嘴呲齿,双层卷鬃毛,体肥硕,灰黑胎,施青褐釉,座底无釉。残长11、宽7.4、高6.6厘米(图二三︰6)。

DH1︰91,残存一侧兽面枕壁,圆目呲牙,两爪有尾,兽腹内凹。平底,内壁与底结合处有一条加固泥条。施酱釉。残长16.8、残高10厘米(图二三︰7)。

杯式炉 3件。XT1120③︰9,内折沿,筒形腹,圈足。器内底一处火石痕,外底上粘附少许窑渣。灰白胎,施青白釉,满釉,釉色不匀,有开片。口径10.4、底径8.2、高11.6厘米(图二四︰1)。

器盖 5件。XT1120④︰15,圆纽,弧顶弧沿,子口。盖面刻划向心直线纹。细灰胎较薄,施青白釉泛湖绿,有光泽。盖面径8、口径6.4、高1.8厘米(图二四︰2)。

盒 2件。XT1119④︰13,子母口,尖唇,弧壁,平底内凹。外壁压印仰莲纹。黄灰胎,施青釉。口径6、底径5.4、高2.8厘米(图二四︰3)。

盏托 2件。XT1119③︰3,托台已残,内底中孔,直圈足。灰黄胎,施青白釉,足缘满釉。有开片。托径13.6、底径7.6、高3.3厘米(图二四︰4)。

图二四//瓷器

执壶 2件。XT1119④︰14,喇叭口,长颈,弧鼓腹,平底内凹。颈腹部流已残失,对称处附一扁形带状执手,柄上附有一管状纽。器腹呈八瓣瓜棱状,口颈结合处饰两道弦纹,执手下部及腹下部饰有乳突。器底上留有四个支钉块状痕。灰白胎,通体施青白釉,釉色光洁。口径6.2、底径5.3、最大腹径13.4、高22.9厘米(图二四︰5;彩插六︰6)。

烛台 1件。DG2③︰5,残存柄部。外壁压印莲瓣纹。灰胎,施青釉。残高5.2厘米(图二四︰6)。

俑 1件。XT1105③︰3,上部残,锥形四足,背上有一骑行者,上部残。灰黄胎,施白釉,光泽感不强。长4、宽2、残高3.5厘米(图二四︰7)。

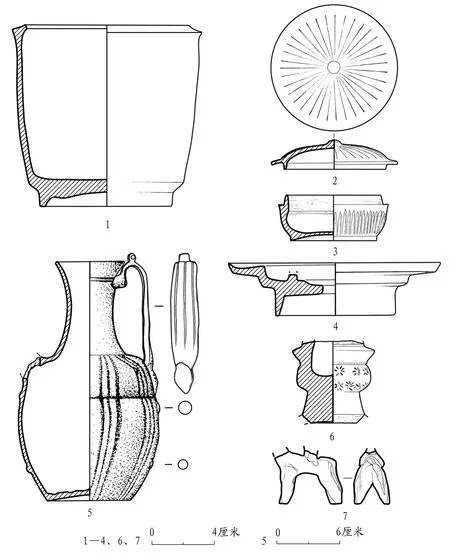

2.釉陶器

盏 7件。XT1120③︰21,釉陶盏,造型不甚规整。敞口,圆唇,浅腹,平底内凹。红胎,青釉已蚀。口径9.4、底径3.1、高3.3厘米(图二五︰1)。

盆 13件。依据口部特征分三型。

A型 侈口。6件。

XT1120④︰4,卷沿,弧直壁,深腹,平底内凹。内外底见一周支钉块状痕。红褐胎,施酱色釉。口径23.2、最大腹径23.4、底径9、高14.9厘米(图二五︰2)。

B型 敛口。6件。

DH1︰77,窄沿,弧鼓腹,平底略内凹。褐胎,施酱釉,内壁满釉,外壁半釉,施釉不均,有流釉痕。口径21.6、最大腹径25.5、底径8.2、高16.4厘米(图二五︰3)。

C型 敞口。1件。

XTG1④︰12,窄沿,弧鼓腹,矮圈足,尖圆唇。红胎,施酱釉。口径 17.6、底径 6.7、高8.1厘米(图二五︰4)。

碾钵 1件。XTG1④︰18,直口,弧折壁,腹部斜收成小平底。内壁刻划凹槽。口径17.5、底径4.8、高6.4厘米(图二五︰5)。

韩瓶 3件。DH1︰86,敛口,弧壁,下残。腹上部残存一环耳。灰褐胎,施青釉,外壁上腹部及口部施釉,釉面不均,有流釉痕。口径8.5、最大腹径13.5、残高13.7厘米(图二五︰6)。

器盖 2件。DH1︰80,子口,弧顶,顶部贴饰桥形纽,红褐胎,施酱釉,盖面满釉,盖内无釉。盖径13.6、口径9.3、高3厘米(图二五︰7)。

罐 2件。XM1︰1,侈口,窄沿,斜肩,鼓腹,平底。施酱色釉,外壁施釉不及底。口径7.6、最大腹径12.6、底径8.5、高12.8厘米(图二五︰8)。

3.陶器及其他

陶盆 19件。依据口部特征分四型。

A型 侈口。9件。

DH1︰97,窄沿,弧腹,平底内凹。泥质灰陶。口径37、底径24.6、高15.1厘米(图二六︰3)。

B型 直口。1件。

XTG1④︰20,直壁,平底内凹。口径30、底径29、高15厘米(图二六︰4)。

图二五//釉陶器

图二六//陶盆

C型 敞口。6件。

DH1︰92,折沿,弧壁,深腹,平底略内凹。口径46.6、底径32.4、高15.7厘米(图二六︰1)。

D型 敛口。3件。

DH1︰103,弧腹,平底内凹,圆唇,上腹微鼓,下腹斜直收,平底略内凹。口径30、底径19、高11.5厘米(图二六︰2)。

陶器座 1件。DH1︰125,泥质灰陶,圆形,台面有一圈支撑凹槽,平底。直径8.4、高3.2厘米(图二七︰5)。

抄手砚 1件。DH1︰70,残,陶质,簸箕状,梯形足。素面。残长7、宽8.8、高2.8厘米(图二七︰3)。

陶罐 2件。XG2②︰1,泥质灰陶,轮制。侈口,圆唇,溜肩,弧折腹,平底。口径9.6、最大腹径13.4、底径9.4、高4.8厘米(图二七︰1)。

陶烛台 1件。XT1120③︰27,泥质灰陶,长柄,上端有两处凸起,其下一处隔断,喇叭状圈足残。残高17厘米(图二七︰2)。

石砚 1件。DG2②︰1,石质,方形,器身上有一凹槽。长9、残宽7.2、厚1.4厘米(图二七︰4)。

石碾轮 1件。DT1801③︰1,石质,圆饼状,磨制,中有一孔,单面钻。直径12.4、厚1.8厘米(图二七︰6)。

铜钱 6枚。XM1︰2,铜钱,太平通宝,直径2.5、方孔径0.6、厚0.1厘米(图二七︰8)。DG2③︰1,圆形,方孔。可辨“熙宁元宝”。直径2.6、方孔径0.5、厚 0.2厘米(图二七︰9)。XT1105③︰1,铜钱,圆形,方孔。可辨“政和通宝”。直径2.6、方孔径0.5、厚0.1厘米(图二七︰10)。

图二七// 陶器、石器、铜器等

铜簪 3件。XTG1④︰1,长7.1厘米(图二七︰7)。

四、结语

辞郎村遗址发掘区位于河口开挖线以内,发现遗迹主要为灰坑和灰沟,另有水井和墓葬发现。西岸遗迹集中于发掘区南侧分布,多为生活废弃或葬地遗留;东岸发掘区揭露的DG2宽度达11.8米,与泰东河交叉合汇,已揭露部分东西长19米,并继续向东延续,具有联通运河的意义,同样的遗迹还有DG1、DG4等,另有灰坑等遗迹单位分散于发掘区内。从遗迹的分布情况来看,东、西岸的遗迹应是运河沿岸的生产生活遗存,由此可窥见遗址依河而生、临河而建之布局。遗址出土了大量晚唐至南宋时期的瓷器、陶器和少量建筑构件,器类以碗、罐、壶、盆、盏等生产生活用品为主,具有较典型的时代特征,反映了本地区晚唐至南宋这一时段的社会生产生活状况。

遗址所在的五烈镇一带属于泰东河流域,河网密布,水路交通发达。据《东台市水利志》记载,泰东河古名运盐河、下运河,最早开发于汉代,为运盐河。北宋庆历年间(1041-1048年),淮南、江浙、荆湖制置发运使徐的,曾“复治泰州西溪河,发积盐”[1]。遗址下游3公里处是西溪古镇,为唐代海陵监所在地[2],时有“天下有盐之县一百五,淮南海陵盐城县二”之称。淮南盐业的利税一度占据着国家财政的大部份额,“吴、越、扬、楚盐廪至数千,积盐二万余石……岁得钱百余万缗,以当百余 州之 赋 ”[3]。唐 大 历 年间(766-779年)和北宋天圣年间(1024-1028年),淮南黜陟使李承与西溪盐仓监范仲淹曾先后修筑“常丰堰”和“范公堤”,以阻挡潮水,屏蔽盐灶,使得“农子盐课,皆受共利”,保障了盐业的兴旺发展。得益于“海盐之饶”和盐业生产的发展,泰东河流域灶贩稠密商贸频繁,沿河城镇兴起。为了保障盐运和赋税,唐宋时期在运河沿岸常置两三百人的军队护卫,遣官吏督运,士兵押船。辞郎村遗址出土的牛骨数量远大于人们日常食用的猪羊骨骼数量,很有可能是军队驻地的重要特征[4]。作为重要的耕作和运输畜力,唐宋政府严格控制杀牛,但军队可能以牛代粮。结合其时西溪盐业的重要地位,这里很有可能是一处保障运河盐业的重要军事营地。南宋建炎二年(1128年)以后,黄河屡次夺淮入海,大量泥沙在沿海堆积,海岸线迅速东迁,加之淡水的冲灌,淮南盐场赖以兴旺的卤水不断向东远去,范公堤以西的盐灶产量大减,煎灶遂渐迁至堤东。加之南宋与金战阵对峙,淮南诸州兵荒马乱,致使西溪诸盐场盐业生产遭受严重打击,盐运商贸逐渐衰落,遗址后期遗存的面貌一定程度上体现了这种变化。

此外,辞郎村之名取义于董永七仙女的故事[5]。董永传说,发端于西汉,充实于魏晋,而成熟于唐宋时期。辞郎村遗址的发现无疑为董永传说增添了深厚的文化实物载体。

领 队:周润垦

发 掘:李光日 李保国 刘乃会等

执 笔:高 伟 李光日

[1]东台市水利志编纂委员会:《东台水利志》,河海大学出版社1998年,第81页。明代以前,尤其是明代,皆以运盐为主,为东台各盐场运往泰州城北西坝并转运全国各地的主航道。清代以泄洪排水为主,及至今日,泰东河仍为江苏省三级航道,是里下河地区排、灌、引、航结合的骨干河道之一。

[2]王红花:《海陵监和西溪盐仓考》,《盐业史研究》2013年第4期。

[3]宋·欧阳修、宋祁撰:《新唐书·志第四十四·食货四》,中华书局1975年,第1378页。

[4]王杰、高伟、高亚琪、宋艳波:《辞郎村遗址2011年发掘出土动物遗存鉴定报告》,待刊。

[5]南宋《方舆胜览》载:“天女缫丝井,在西溪镇西广福院,相传汉董永所居……”(宋·祝穆撰、祝洙增订,施和金点校:《方舆胜览》,中华书局2003年,第814页)。清·周右总纂《东台县志》卷三十四《古迹》:“辞郎河,在西溪镇,相传孝子董永与天女别处。”(台北成文出版社有限公司1970年)至今,在东台西溪、梁垛、五烈一带,共有有关董永传说的地名、风物等五十多处。2006年,“董永传说”作为民间文学入选首批国家级非物质文化遗产。

(责任编辑:张平凤;校对:朱国平)

Excavation of the Cilangcun Site in Dongtai,Jiangsu Province

Nanjing Museum Wuxi Municipal Institute of Cultural Heritage Protection and Archaeology Dongtai Municipal Museum

The Cilangcun Site lies about 700 meters to the east of Cilang Village in Dongtai,Jiangsu Province,across both sides of the Taidong River.From November 2011 to January 2012,Nanjing Museum in conjunction with Wuxi Municipal Institution of Cultural Protection and Archaeology and Dongtai Municipal Museum carried out a rescue excavation on this site.The excavation revealed several important remains dat⁃ing to late Tang through Southern Song including ash trenches,ash pits,wells,and tombs.A large number of porcelain and potter wares were unearthed.The excavation provides invaluable materials for the studies of the history of the Taidong River and of the salt industrial history in Lixiahe region and the region’s econom⁃ic and cultural history in general.

Dongtai;Cilangcun;the Taidong River;late Tang through Southern Song

K871.43;K871.44

A

2017-01-05