爱上川西那一路缠绕心底的秋色

2017-11-27文舟

文舟

喇荣沟上的色达

某一天早上醒来,突然想到那个叫喇荣的山沟。密密麻麻的僧房看上去就像火柴盒,整齐地码在喇荣沟两边的山上。红色是这些僧房的色调,逆风而举的风马旗,应时旋飞的乌鸦,传播着浓浓的宗教气场。诵经的人,无暇倾盆而下的阳光。几乎就在这一天,我决定到色达去,于是,在家人的无限疑惑里,我已制定出到川西的路书。

河流越来越细,细到若隐若现的程度,就叫源头。一条河流不管有多么响亮的名声,所有的源头就是一滴水。山上的树基本上就没有了,取而代之的是枯黄的荒草。朔风如箭,想你有一万种理由爱上这里的风光,也会悄悄生些冲动而行的悔意。土拨鼠好像有节日应对,朝天的洞口有它们哼哼叽叽的小嘴。放羊的藏族兄弟骑着摩托驱赶羊群,毡帽像空中滑翔的鹰隼,而断断续续的歌声,总感觉被风掐着脖子。

突然看見蓝天白云下面的山坡上,那一坡的红色,我知道,这就是让我产生冲动的那种背景,就是无数次出现在我梦中的颜色。想象中应该有大雪多好,红色的僧房与白色的大雪相互映衬,这个世界就有童话的味道。

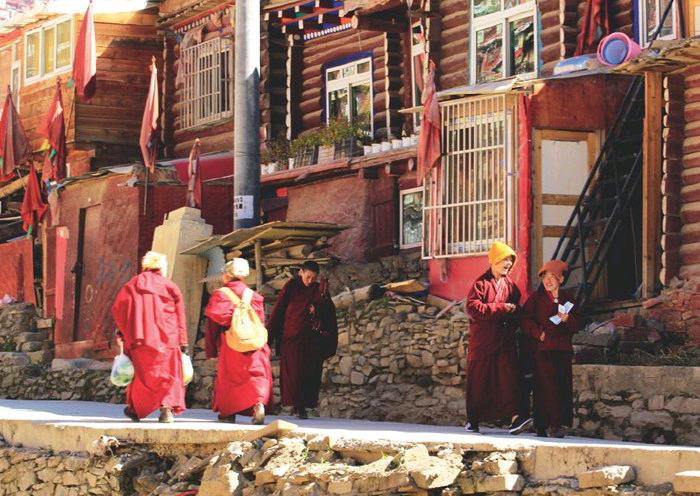

有人上山,想俯瞰蔚为壮观的红房子;有人下山,20公里外就是色达县城,灯红酒绿。一个世界的两极。这是午后,佛学院正在开讲,偌大的佛堂人满为患,大师的授课借助现代的扩音设备传到佛学院的每一个旮旯,但更多的僧人还是愿意挤在课堂。

上个世纪80年代初只有32名僧尼的喇荣沟,现已有僧尼上万人。有人只是临时起念,更多的人在这里终生习修。色达佛学院并没有慵懒的脚步,好像总有课程得赶,僧尼们总是怀抱经卷,在每一个课堂之间穿行。

这时,没等我反应过来,一辆摩托车已橫在我面前,穿着高筒皮鞋的藏族小伙朝我微微一笑,那笑洇染着汗水显得湿漉漉的。他用半生不熟的普通话对我说,拍照的最佳地点在山顶的某个地方,可以带我去。我早已应付不了缺氧的粗喘,坐到藏族小伙的身后。藏族小伙子一直哼着索郎扎西的情歌,绵羊调还真有种特別的感觉。才走一会就遭遇了无法错挪的大堵车,还好,藏族小伙的摩托可以在车辆里穿梭,那种见缝插针的驾驶让我胆颤心惊。到达佛学院最高处的喇荣宾馆,藏族小伙主动给我留了他的手机号码,未了是一个响指,一溜烟就只有卷得老高的尘土了。

比我提前两天到达的河南大哥告诉我,凌晨的天光有种水洗的洁净,可以考虑光圈优先,也可以用M挡。3900米海拔的风都藏着尖刀,走出住处就给我一个下马威,让我不得不拉上衣领,宿着脖子,蒙上脸。此刻的喇荣沟,一沟的灯火流着流着就淡下来,淡在晨曦中,最后替代灯光的是烟岚。从哪里来的炊烟呢?这里的僧尼虽然都各居一室,但大都不生火煮饭,想来那些烟火肯定是香火留给大地的痕迹,在色达佛学院,据说这是人与神每天的交流。

我是拍得最随意的一个,我不等哪朵云来,也不一定非要抢那一束冒山的阳光,我更多的时间在想,我的眼前像梦。此刻有乌鸦在僧舍外就餐,剩饭与面包就是它们的主食,在一旁的觉姆显然没在意人们把镜头对照了她,她只关注七只还是八只乌鸦今早的食欲与吃口。阳光很薄,年轻的觉姆打起了哈欠,像乌鸦翻晒翅膀的样子,舒坦而慵懒。

沿着山脊的石阶往下走,遇见了迎面往上赶的觉姆们,年轻的一律戴着头罩,只露出一双眼睛,有些觉姆还架了一副眼镜,只剩下两个小小的光圈晃荡着。年长的会带一根柱棍,柱棍往往先迈步,磕得石阶嘚嘚嘚响,脚再跟上。

站在色达佛学院最高位置的坛城,我也跟着信众一块转经。突然发觉那些被手掌擦得锃亮的转经筒就像佛的双手,等着你伸出自己粘过罪恶或幸福的那双。只是很多人念念有词,已经记不得自己是转前世还是来生了,以至有些人轻而易举地就转完了一生。围着生与死,荣与辱,明与暗,动与静,往山上看,无数红房子沿喇荣沟,有逆风的长势,那其实就是信仰的力量,不管山瘠还是缺氧。

我听到鼓角长鸣,那是经堂开课。很多僧尼得从经幡猎猎的坛城回到经堂,那才是他们这一天的主课。他们在这里要研读显教、密教和共同文化三大部分。显教又设有戒律、因明、俱舍、中观和般若;密教设有续部经典、各类加行、生起次第、圆满次第、大圆满和窍诀等。共同文化课设有声明、医方明、藏文等内容。无论是仁波切堪布,还是一般僧众,在修密法正行之前必须先修满五个加行,即皈依、发菩提心、忏悔、献曼达、上师瑜伽。五个加行需按次第而修,每个加行中都有一特定的密咒,每个密咒至少应念满十万遍,并且不以修满一轮为足。动不动就几十万遍的诵读,这一点就已经够考验心智与体能了,却还有更多不为人知的课程,得比这付出更多,因此色达佛学院不是清修,而是苦学,人的一生有学不完的东西。加行好比是对自己的善根培土施肥,土质只有从贫瘠改造为肥沃深厚后,才有长出参天大木的基础。即令圣者法王,学法时也要共修满二轮加行。加行修完,显密闻思获得了一定的定解,并接受了大圆满灌顶后,便接着修大圆满中的特殊加行,完成后方正式开始修正行的彻却(立断)与托噶(顿超),其修行步骤之严谨由此可见一斑。

从金川、丹巴到塔公草原

原想在色达佛学院再呆一天的,结果那天下午脸红心烧,感觉真的不敌高原反应,便决定下山,先在色达县城找个打针吃药的医院,再作另外的打算。在一片大草原上行走,已见不到风吹草低,连牛羊都好像冻着一般呆在枯黄的草地,像一些杂乱的灰石头。护士用手蜻蜓点水般摸了我的额,说不是感冒是高原反应,吃点药就没事了,并认真地嘱咐我多喝开水。

途经观音桥时略作停留,本想到观音庙烧一炷香,一看观音山路特险,就打消了念头。将车停在一棵树影下,溜进一家川菜馆先填饱肚子再作打算。结果感觉这顿饭是入川以来最好吃的。醋溜大白菜,回锅肉,还有酸辣汤,足够软的大米饭,自始至终是一抹秋阳陪着。老板姓吴,个头不高,那头乱卷的发,像刚被大风蹂躏过一样。老板很会找话题,见我乱七八糟的摄影器材,与我说起丹巴美人谷,说起美人谷选美,最后话题又说到观音庙灵得很呢,劝我到观音那里拜祭。见我没打算上山,又说心动神知,有这份心就够了。endprint

观音桥是一个小小的村镇,没有多少原住民,都是些做生意的餐馆与商铺,这是马尔康到色达的必经之途,前不巴村后不着店。这是淡季,很多餐馆显然没有足够量的客源,老板们都会搬一条凳子,在阳光下烤背,客人来了再努力站起来,见到生意还好像极不情愿做一般,这让我想到成都,舒服就是重于泰山的事。倒是拜观音的香客很多,我看见那些来自远方的少女,正从观音庙下来,随手撒下的祈福的龙达,是她们的喃喃自语。

折返到离马尔康只有几十公里的三岔路口,向左向右就是天各一方的两个方向。色达朝圣算是圆满了,如果顺其自然就应该往马尔康方向走,顺着来时的路,过汶川、映秀、成都抵达西昌后打道回府,但川西就有这样的魔力,把你拉向另外的方向。因此我在三岔路口只停了几分钟,最终朝金川路驶去。我的目的地是丹巴,凭我一路看到的秋色臆想,那里的秋意一定更浓。梭磨河同样随性而为地转身,这样又与我这个孤独的旅人长长地相伴了一段。到丹巴必经金川,金川以盛产雪梨著名。这是秋天,一路上的梨树像在燃烧,经霜的梨叶红过枫树,把大金川河两岸山色装点得十分艳丽。路边偶有卖梨的老人,总在招手,可是停下来就会堵车,铺了柏油的路显然应对不了滚滚车流。有时候是小孩,双手托着一面筛梨,对一辆辆疾驰而过的小车频频敬礼,这礼是老师敦的,也是他们对远方客人的一种礼节,可是停下来买梨的人总是很少。之后我总是在想,什么时候也在一些重要的村镇路边开发一个市场,让那些卖梨的人不要再在公路边兜售,那样,能停下来买梨的人一定也很多,更重要的是卖梨的人也会很安全。独具特色的藏式民居就在半山腰,有梨树簇拥,零零落落的村舍的头顶是蓝得无法形容的苍穹。

过金川县城,一块“东女国”的牌子引起了我的注意,难道我已置身神秘、浪漫的女性王国?后来得知,金川县正是东女国的核心地带。历史上这里曾经一度活跃,一度辉煌。骄傲而诗意的女子,支配一个偌大的国家,梦一样的国度,谜一样的王朝,流星般划过历史的夜空,渐渐被历史遗忘,但却留下了无尽的遐想与神秘。顺着大金川而下,到处都留有东女国的历史踪迹,金戈铁马的古战场,有人还拾到锈迹斑斑的箭簇、马镫与残剑。依山而筑的石碉房,还留有东女国留给后人思考的文明。到丹巴县还有7公里时,天色渐晚,但我还是决定前往甲居藏寨,做临时的拜访。

卡帕玛群峰敦实而丰腴的身材,秃得有点滑稽。残阳下的藏民居,宛然披着一条条金毯,而炊烟则被风越搓越瘦。我已错过了桃花开得香汗淋漓的春天,那时春温滋漫,非常适合诗人与诸神的欢聚。但秋风中的甲居藏寨更有一番风韵,那就是秋光晕染的藏寨更趋近神秘,仿佛一尘不染的仙境。整个藏寨俨然中世纪的古城堡,人们按各自的分工忙碌着,每天有干吨的光线,让万物满心喜欢。虽然已是傍晚,寨前酒坊刚刚出甑,酒汁带着火的体温,酒劲像主人刚烈的脾气;寨后婚礼铜鼓在催,催七山八洼的来客,催新娘卸妆,撒出喜糖,催新郎进洞房,把酒言欢。想来,藏族同胞的先祖一定得到神的密示,不嫌土瘦,和泥垒墙,就有正版的乡愁。他们在卡帕玛群峰下,打发出青稞与美女,过着幸福指数很高的生活。背着山货的女人,轻轻敲开寨门,等着阳光完全进屋,这才像蝴蝶一样轻轻转身。阿妈在山坡翻找土豆,到处是四仰八叉的泥块。八面埋伏的碉楼,很久接不到战书了,去年的春风,还滞留在庭院的花坛,月季花开得乱了季节。石头胆大,站在断崖的尽头。天那么蓝,我怕这些石头经不住诱惑,往山巅冲。在甲居藏寨,每一座山巅都与天空耳鬓厮磨。

这样的村寨,一定少不了神的守护吧。盛酒的土坛就摆在路边,一千多张新剥的羊皮裸露在碉房的门外。老人们不管是行走还是休息,手里的转经筒都没有停止转动。当黄昏把藏寨洇染得有神的味道,老人们便各自回到自家安放的佛堂诵经。酥油灯虽暗,仍可以看见信佛者的一脸虔诚。孩子这时大多才完成老师的课外作业,抄棍当枪学着汉人电影里的武功高手,巴不得突然腋下生出翅膀。有人向我招手,虽然听不懂他在说什么,但我清楚那样的手势叫热情。老人刚喝完酒,一边用手抹着嘴角的余沥,一边用手重复着刚才示意我的动作。他有所不知,这个在他面前的汉人如果一放松警惕,就会在这么美的寨子里随遇而安。我遇上了另一些到甲居藏寨的内地人,不管他们是宝马还是大奔,在这里他们都是一双双饥饿的眼睛,寻找着绵蛮啁啾的鸟,枝间奔逐的神鼠,仙境般的寨子男耕女织的爱情。是的,除了景美,甲居藏寨的女人更美,她们把日子过得专注、纯粹而宁静。

抵达巴丹县城已是黄昏,但我目测了一下,这座县城蜗居在大金川河一侧,允许山上的石头高过每一间楼房。从康定到金川的二级路斜插县城,当年进藏的茶马古道,被浓缩到博物馆的一张图上,通过讲解员的茶马古道,就少了艰险与艰难。下垂的光线,只有在大中午,才能扎进大金川河的腹肌。再走,就得不时向星星问路。我还是决定,在县城投宿。

在吉姆家旅馆住下。在这里,大金川河遇上了小金、东古等三条河,完成了轰轰烈烈的会师。从地理位置上看,丹巴处于长江上游,境内水系发达,河流纵橫,溪沟密布,多达131条,而最让我敬畏的,就是大渡河。“金沙水泊云崖暖,大渡桥横铁索寒。”因为这条河流与一段新中国革命的故事扣得很紧。

第二天早起,目的地是新都桥。从丹巴县城到八美再到塔公草原,必须穿过牦牛谷。峡谷两侧壁立千仞,谷底水流湍急,公路在蜿蜒的河谷中盘桓。早起有晨雾缠绕,车行谷中,犹如置身仙境。牦牛河水清澈见底,沿途有红色的石头,血染过一般,虽经千万年风雨浸洗,依旧没有褪去。完好的植被,完全可以用得上遮天蔽日形容。天太冷了,就有蒸汽氤氳的热泉。东谷热水塘是其中最有名的。据记载,第七世达赖喇嘛曾移居泰宁(今乾宁)惠远寺,住在惠远寺的时间里,每年都要到丹巴的热水塘沐浴。信徒都把此地视为吉祥之地,农闲时节,各地乡民在此小住几日,每天必到溫泉泡上一两个时辰。endprint

經过两个多小时的爬坡,终于见到了雅拉雪山海拔5820米的主峰。这种高度,绝对没有松茸飘香、川贝吐珠。雅拉雪山,藏语全称为“夏学雅拉嘎波”(意为东方白牦牛山),系藏区四大神山之一。说起雅拉雪山的登山历史,目前为止依然还是处女峰。曾有来自日本的探险队尝试攀登,但没有成功。所以我眼中的雅拉雪山除了巍峨壮美,还多了一份神性。众神在山上雅集,绝对不喜欢扰攘的。

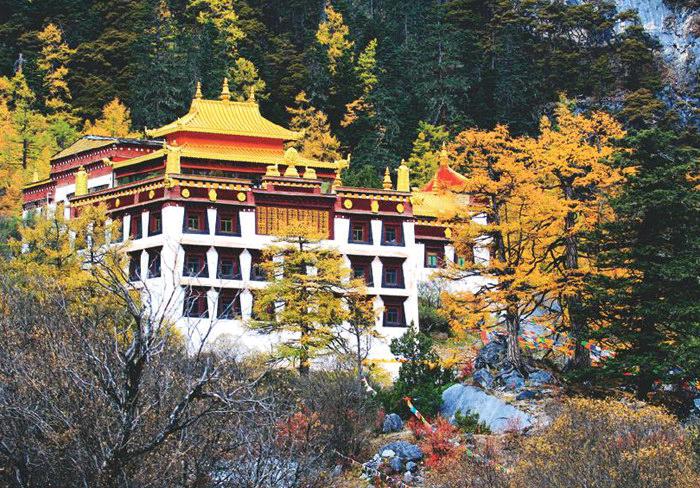

塔公草原是在我穿过无数山巅时突然铺开的大地,像一张宣纸,保管得再好,也会留下时间的印迹,也像是一块用旧了的毯子,此时在阳光下,不闪光也不夺目。三三两两站在草原边角上的树已经全部变得金黄。从什么角度看,塔公草原都像是仙女学织的毡毯,针脚密实,松紧一致。收口的地方,提供过进藏的文成公主与松赞干布两天一晚的停留。这时候文成公主还算新婚,长安是她频频回头的方向。公主想把几卷经书留在这里,于是建议盖一座寺宇。公主的建议得到了松赞干布的允诺,于是才有塔公寺最初的轮廓。先安顿好等身金佛,再让壁画收留浪迹草原的歌声。松赞干布就在帐篷里打理朝政,下令猎人可以在塔公草原驰骋,也可以选择定居,不要再随自己射出的箭四处漂泊。等大雪洒下向西的岗哨,公元641年,绿度母为首的四座神山,一起将公主捎给春风。

从新都桥到亚丁

在水雾缭绕的山中,我闻到牛粪里的草香。城堡一样的藏式民居,总是把一根烟囱建得理直气壮。而这时,秋风翻扬着滋生的荒草,白杨举着一树树沉淀的阳光,似有洞悉世事的神仙窥探着人世。

新都桥的树对秋风有一种抗力,叶子都被寒霜浸得那么深,落者寥寥,每一片都在最后地坚守。有人说,抵达新都桥,你会重来一遍,从塔公草原开始,过布局奇诡的土石林,在塔公寺浏览完唐朝诏书,而这片金灿灿的河谷,与我一样辛苦抵达的还有唐朝的公主。

顺着国道318、317线,可抵达拉萨,现代工业的发展,把当年文成公主走一年半载的路浓缩到一张车票上。我的目光在朋友送的一张地图上逡巡,用手抚摸着千里江山。这时我盯住了理塘,我知道那里有仓央嘉措的情人,这位六世哒赖喇嘛曾无数次让洁白的仙鹤遥寄过绵绵情思。而今的毛垭大草原,雪莲还是昨日的坐姿,酥油香味的草腰身很软。睁一只眼闭一只眼的星光下,处处都是仓央嘉措与玛吉阿米约会的地点。

在新都桥小镇,我看到晨练的人站在接近海拔4000米上的一招一式。端着热气升腾的稀粥,藏族老阿妈的左手依旧没停止转动经筒。我该用什么形容阳光呢?扎或戳都成,或者是针尖的刺,或者是麦芒的锋尖。我热爱这里坚定不移的光线,像热爱上亘古的小溪。我更热爱这里金黄的白杨与起伏的山峦。这一天我彻头彻尾地放松了,将车开到草原深处,揪了把草就睡着了。我不是太累,而是这里的一切让我脚松步软;也并非太懒,而是风景中的风景让我全身慵懒。我听见法号从喇嘛寺里传出,接着是水洗的诵经声。一些背着牛粪的藏女脸上闪动着阳光的色泽,从山上回家;诸神放牧着散落四处的村庄,向炊烟靠拢。我随便找了家客栈,身后竟然是能对新都桥一目了然的观景台。站在这里,晨间看得到牛粪味道的炊烟从新都桥小镇升起,傍晚有酥油茶的醇酽从远山飘过。

第二天起得很早,我差不多是被旅友连拽带拖到了观景点。观景台上早已挤满了人,都在选最佳的机位,准备拍贡嘎山头朝阳洇染的大雪。这时的风六亲不认,连小草也冷得瑟瑟发抖。我在寻找着明灭虚实间不甚踏实的天蓝,我听见早起的鸟离开枯枝,再也没有声息。有人掐着手机,有人来回踱步,有人却禁不住跟云朵打起了招呼。

新都桥镇属于康定县,又叫东俄罗。以我有限的人生所遇见过的无数秋色,毫不武断地说新都桥最美。新都桥是一个川藏线南北分叉路口,北通甘孜、南接理塘,是从西藏通往康定的必经之路。难怪当年文成公主要在塔公草原休整数日。一整天,我在这十多公里的秋风带上徘徊,品味着一棵青草转身就是年老,体察临近冬天还有无处不在的花香。我不怪这里的风一俟傍晚便翻脸不认人,扯你的衣服,揪你的头发,刮你的脸。好在这时候,从色达带上的高原反应略有停歇。信佛的藏民,白天放牧、收草、挤奶、剪毛,晚上喝茶、读经、祈福,“美好的事要专心去做”,劳作有时是更重要的习修,尤其是在神仙也会有非分之想的新都桥。是啊,在这样仙境一般的土地上,我甚至想滞留不归,在奶香的青草地隐姓埋名,白天跟着一群牛上山,晚上守着干净的星空入梦。

新都桥是摄影家的天堂,这话是新华社的一位老记者说的。所谓的摄影天堂我理解是独特的四季景致与丰富多彩的光线,按下快门,就出好片。我来得正是时候,因为新都桥秋天的色彩、层次与光影都是最好的。先说白桦吧,那种一天一种颜色的转身,刚好与同样由绿转黄的青草成了最和谐的搭档。新都桥的美是会让人产生野心与冲动的,除了镜头的占有,实际上到过新都桥的人,新都桥都会占据你的心,而与之牵连的回忆,会让你一生幸福得难过。

到亚丁必经理塘,其实就是不在一条道上,我也会寻着仙鹤的翅傍去遥望一次近乎残酷的爱情。那条河流里还活着仓央嘉措些随手扔进去的石头,想想坐床典礼之前的仓央嘉措恋爱时也会害羞吧,不时往河里扔着石头,那一圈圈涟漪就是他心灵的潮汐。凭空猜测,于是有传说,等候着芸芸众生膜拜。

从理塘到亚丁,需要翻过很多有神无神驻扎的高山,有些山巅终年积雪,有些山巅四季大风,而我对海子山印象颇深。一望无际的滚石像是突然接到神的命令停了下来,每一块石头都伤痕累累,停下来的石头仍然有运动的姿态,似是只欠一点点水,它们就能撒野。一条河就叫做石河,大的一辆大卡车也载不走,小的拳头大小。来不及跟上洪水的石头,散落在河床。那是亿万年前的大河,像被豺狼追赶,落荒而逃的模样。这样的河流,没有水,还只能称它为河。过河的时候,我习惯性地脱掉鞋子。那么多石头面前,我想摸一摸亿万年前的水,会不会像游鱼一轰而散。海子山平均海拔4500米,最高峰果银日则海拔为5020米,共有1145个大小海子,其规模密度在我国是独一无二的。如果站在一定的高度看,这些星罗棋布的海子像是被切割成小块的蓝天,阳光让每一块湖水都长满了锋利的边角。海子山位于理塘与稻城两县之间,似乎提及海子山就会想到稻城,因为从新都桥到亚丁,稻城就是以这些无法理喻的巨石在门口迎接。稻城给许多未到过此地的人留下的印象就是红草滩、金色的白杨树,其实到过稻城,让我念念不忘的却是古冰帽。

亚丁很美,亚丁的夜晚可以有密集的星星可看。亚丁村现有28户人家,除了少量的牧业生产,就是靠旅客接济生活,人们除了喝酒,烤牛粪火,很多人都会到山中挖虫草,采雪莲花。在普遍禁猎之前,狩猎也是他们重要的生活来源。

在亚丁,总是披着土色毡毯的秃鹫,像一堆没人理睬的石头。雪线垂钓着两滴叫湖的水珠,一滴怀上雷庭万钧,一滴蓄满干娇百媚。三座雪峰都有主人,站在高处,山腰晃荡的云,是神凌虛的脚步。朝觐的人,在三怙主神山下,与牛羊出没于草甸。大胆的飞泉纵身一跃,就碎成无法离开地面的小溪。一定有手持彩笔的大仙,画完了云杉,再画草甸。我不敢像年轻人一样大呼小叫,脚下的沙砾,也穿着亿万年前的潮汐。

相传三怙主雪山在蒙自乡村后的山峰中,此山由三座品字型山峰组成,与现在亚丁保护区内三座雪山极为相似,由于沧海桑田的变化,温度上升,冰雪消融,失去了往日的风釆。佛旨意要三位真神到亚丁去,但三位真神不愿意离开住惯了的圣地,但又不能违背佛的旨意,只好到了亚丁,同时提出什么时候可以离开亚丁。佛说:要石头开花,马长出角,你们全身变黑,周围成花地即可离开了。传说中寓示着,生态环境的破坏,全球气温的上升,雪山融化了,没有冰雪的山峰不就是黑色的石头吗?这应该是古人留下寓意环保重要性的传说吧。我不明白,当我艰难地走到牛奶湖,尽管寒风肆虐,但我不曾有浸骨的寒,客串的雪花洒向群山,最后变成让我遥想的方向。雪花从不同角度扑向我,从眼角到唇齿,而云始终在远山,像被神紧紧攥在手里。五色海是藏区著名的圣湖,据传能“返演历史,预测未来”。我没有卓尔不群的慧根,站在它面前,我只看见天上的云都在水里游弋,每一朵浪花都被风托举。放眼,是三座雪峰傲视着芸芸众生,我想起洛克先生,他就在这时扔掉拐杖,缓缓向雪峰举起致敬的手来。