研究及设计在学界和实践中的定位问题1

2017-11-25马金维杰MarijnvandeWeijer康拉德克里坡KoenraadVanCleempoel希尔德海嫩HildeHeynen

文/马金•范•德•维杰(Marijn van de Weijer)康拉德•范•克里坡(Koenraad Van Cleempoel)希尔德•海嫩(Hilde Heynen)

译/孙志祥 辛向阳

研究及设计在学界和实践中的定位问题1

文/马金•范•德•维杰(Marijn van de Weijer)康拉德•范•克里坡(Koenraad Van Cleempoel)希尔德•海嫩(Hilde Heynen)

译/孙志祥 辛向阳

Positioning Research and Design in Academia and Practice: A Contribution to a Continuing Debate

一、引言

本文探讨研究在建筑设计学中定位的不确定性问题。由于实践、教育及学术界对于建筑研究的性质存在多种不同的阐释,所以有关建筑研究的性质目前尚无定论。本文以此作为研究对象,试图揭开这些离散的阐释背后的不同逻辑,并指出前进的方向。本文试图建立一种理论框架,以便促进不同研究方法与研究模式之间的交流。

建筑实践依靠设计能力具有自身的知识生产,这一概念常常被视为一扇机会之窗,借以概括建筑学作为一门学科应该具有的知识。因此,基于设计的研究已经成为一个热词,广泛运用于专业、教育及研究等环境中。2基于设计的研究区别于深入设计的研究或为了设计的研究。很多出版物对这种区别都进行了讨论,如Bruce Archer, “The Nature of Research,” Co-Design,Interdisciplinary Journal of Design (January 1995): 6–13; Christopher Frayling, Research in Art and Design (London: Royal College of Art, 1993);Peter Downton, Design Research (Melbourne: RMIT University Press, 2003); Ken Friedman, “Research into, by and for Design,” Journal of Visual Arts Practice 7, no. 2 (2008): 153-60; And Nigel Cross, “Editorial,” Design Studies 16, no. 1 (1995): 2-3. See also, for a broad discussion of design knowledge, Imre Horváth,“A Treatise on Order in Engineering Design Research,” Research in Engineering Design 15, no. 3 (2004): 155-81.本文旨在理解,与其它形式的研究和其它形式的设计相比,基于设计的研究应该如何定位。

研究作为专业建筑实践的一部分,对此的兴趣可与时下对学科专业身份的重新定义联系其起来。历史上,建筑学与工程学的关系密切,这导致“设计和建造”过程不断互换职责。3Andrew Saint, Architect and Engineer: A Study in Sibling Rivalry (New Haven: Yale University Press, 2007).然而,当人造建筑和物件日益构成日常生活的场景时,建筑学主要还是作为一门学科,解释如何在这样的环境中生活、居住以及工作的社会问题。1Rosalind Williams, Notes on the Underground (Cambridge, MA: MIT Press, 1990).近几十年来,这些问题变得愈发复杂,继而促使建筑师把他们的部分行业实践界定为研究。因此,一些领先的建筑设计事务所近期已经设立了研究分支机构,并为之制定了具体的研究架构。这种研究轮廓有别于由设计和最终建筑所界定的传统建筑学的轮廓。2荷兰两大建筑设计事务所可以作为该趋势的例子:大都会建筑设计事务所(OMA)在AMO(这个名字实际上是OMA的镜像变位词,没有什么固定的含义)有一个合作伙伴,而Why Factory是MVRDV建筑设计事务所的合作伙伴。与此同时,由于高校激励他们的建筑系从事更多的研究,因此高校以及其他机构的建筑研究得以持续发展。

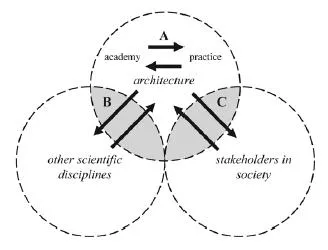

图1 基于设计的研究的定位

这一领域的学术活动与日俱增,其中有很多的缘由。在英国,理工院校和大学合并以后,自1992年以来,设计和美术就一直是在学术环境下教授的。3Michael A. R. Biggs and Daniela Büchler,“Rigor and Practice-Based Research,” Design Issues 23, no. 3 (2007): 62-69.在欧洲大陆,博洛尼亚进程呼吁更加透明统一的高等教育体系,也形成了与英国类似的情况,此前的高等学校被转型整合到一个学术体系之中。因此,人们希望高等学校开展研究活动,并有研究产出。这一改变也提出了一些问题,比如如何充分地衡量“研究产出”。传统上,高校决策者都制定了基于索引(例如,ISI科学引文)的产出衡量体系。然而,这些方法在衡量设计产出方面却有所不足。因此,基于设计的研究的倡导者们提议,如果通过展览、安装或专业出版等手段公开发布或同行评审,那么设计或设计项目就可以视为实质性研究。4Archer,“The Nature of Research,” 10; and Frayling, Research in Art and Design, 5.如果能做到这一点,这就肯定了建筑学的特定学科身份和范围。5Chris Younès,“Doctorates Caught Between Disciplines and Projects,” The Journal of Architecture 11, no. 3 (2006): 315–22; Matthew Powers,“Towards a Discipline-Dependent Scholarship,” Journal of Architectural Education 61, no. 1 (2007): 15-18.在近期的一篇文章中,弗兰克•范•德•胡芬(Frank van der Hoeven)重点讨论了荷兰代尔夫特理工大学建筑学院的地位,研究如何在学术环境下评价建筑研究的难题。在这种学术环境下,研究价值是通过在有限的同行评审科技刊物上发表而获得的。6Frank Van Der Hoeven,“Mind the Evaluation Gap: Reviewing the Assessment of Architectural Research in the Netherlands,” arq: Architectural Research Quarterly 15, no. 2 (2011): 177-87.他提议更多地强调设计实践的社会相关性,但以科学严谨性为标准。如此,设计将成为一种与社会角色有关的学术研究形式,而这种社会角色通常都与设计实践有关。

这一思路使我们意识到该学科中学术与行业之间明显的张力。传统上,高校建筑系的研究是通过改进相关学科(例如,社会学、艺术史或人类学)的研究方法进行的。格罗特(Groat)和王大卫(Wang)总结了一位建筑师的探究方法,认为我们很难把这些方法归类到传统的学术研究方法。1Linda Groat and David Wang,Architectural Research Methods (New York: John Wiley & Sons, 2002).确实在很多设计师和学者看来,学术实践是一种与设计实践大不相同的知识生产模式。因此,我们可以把建筑学中的学术研究(例如,建筑史研究)看做是有关建筑学的研究——来自外部的研究——而不是建筑学内的研究——来自内部的研究。2Hilde Heynen,“Unthinkable Doctorates? Introduction,” The Journal of Architecture 11, no. 3 (2006): 277-82.学术理论界与建筑设计事务所中重实践重背景的日常工作现实之间存在差距,而基于设计的研究具有缩小这一差距的潜能,因而受到推崇。

(A)代表实践与学院/研究院之间的交流模式;(B)代表一种学科的知识生产形式,它区分了建筑学与其他学科,并允许学科间的交流;(C)代表一种生产探究模式,以响应来自社会的复杂空间需求。

注:

academy: 学院/研究院

practice: 实践

architecture: 建筑学

other scientific disciplines: 其他科学学科

stakeholders in society: 社会上的利益相关者

二、基于设计的研究的多种不同阐释

一般认为,基于设计的研究是建筑师与社会,或者说学术界与从业者之间(缺失的)的一环(见图1)。尽管从业者、教育工作者以及学者对基于设计的研究具有广泛的兴趣,但是他们对于基于设计的研究的概念却各执一词,因此真正的联系尚未建立起来。然而,在当地的专业环境下,建筑师的创意实践——运用强大的空间构件应对研究问题——常常被认为是设计师式的研究,并将产生饶有意义的见解。3例如,我们可以参考创意产业基金(曾用名为荷兰建筑设计基金)出版的《设计图》(Layout)系列。该系列不定期出版设计作品,作为对复杂空间问题的研究。参见http://architectuurfonds.nl/nl/ lay-out/ (2012年8月22日访问)。很多机构也对基于设计的研究的潜力表现出兴趣,并且已经发布了立场文件或者宣言般的文件。例如,多个国家建筑组织已经表达了他们对于不同国家背景下设计与研究之间联系的看法。英国皇家建筑师学会(RIBA)在关于建筑研究的备忘中指出,当行业为学术领域提供分析的设计过程数据时,行业和学术领域就共同为“基于实践的研究”奠定了基础。4Jeremy Till, Architectural Research: Three Myths and One Model (London: Royal Institute of British Architects, 2008), www.architecture.com/Files/RIBA ProfessionalServices/Research AndDevelopment/WhatisArchitectural Research.pdf (2012年11月7日访问).这种方法把实践和研究联系起来,把设计师的角色赋予实践,把分析的角色赋予高校。另一方面,美国建筑师协会(AIA)提到设计研究,认为设计研究就是通过“设计调查与思考、观察与反思”采集数据。5American Institute of Architects Knowledge Resources Staff, AIA Research Primer (Washington, DC: American Institute of Architects, 2009), www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/ documents/pdf/aiab081880.pdf (2012年11月7日访问).最后,澳大利亚建筑师协会通过专业展览、杂志和书籍等方式,把建筑研究与设计生产和传播紧密联系在一起。该协会直接把建筑研究定义为一种方法,或“用以理解采用设计方法论所从事研究的一种框架”。6The Australian Institute of Architects, Understanding Research Excellence in Architecture (Barton: Australian Institute of Architects, National Education Committee, 2009), www.architecture.com.au/policy/ media/Understanding%20Research%20 Excellence%20in%20Architecture.pdf (2012年11月7日访问).

行业实践也表现出了类似的兴趣。重大的建筑实践都运用研究来扩充他们的资料,都超越了传统设计简要的范畴。有时,建筑师事务所也会把他们设计任务中的探索定义为研究。7Halina Dunin-Woyseth and Fredrik Nilsson, “Building (Trans)Disciplinary Architectural Research: Introducing Mode 1 and Mode 2 to Design Practitioners,” in Transdisciplinary Knowledge Production in Architecture and Urbanism, eds. Nel Janssens and Isabelle Doucet (Dordrecht: Springer,2011): 79-96.这些定位可以用MVRDV的马斯•范•瑞杰斯•德•弗里斯(Maas Van Rijs De Vries)和原FOA建筑师事务所的亚历杭德罗•塞拉•波罗(Alejandro Zaera-Polo)的观点来阐释。MVRDV从海量的数据收集着手,以此作为设计决策的基础,8对于形式推断方法的解释,设计师参考了下述著作中的研究:Winy Maas, Jacob van Rijs, and Richard Koek, FARMAX: Excursions on Density (1998; repr.Rotterdam: 010 Publishers, 2006), 103。下述文章对此也有论述:Stan Allen,“Artificial Ecology,” Assemblage 34 (December 1997): 107-09。而塞拉•波罗把产生的一套工作定义为基于项目的研究。9Alejandro Zaera-Polo,“Patterns, Fabrics, Prototypes, Tessellations,” Architectural Design 79, no. 6 (2009): 18-27.无论是城市规划、建筑设计,还是幕墙系统,设计产品都承担着一种角色,要么作为综合和展现研究的一种手段,要么作为建筑经验知识的整体。

表1 学术实践与行业实践的对比

在学术界,人们对“研究”持有相似的开放态度。2003年,荷兰贝尔拉格学院(Dutch Berlage Institute)把博士培养计划定为渐进式研究,1地处鹿特丹的贝尔拉格学院过去是一家独立的研究生院,主要从事建筑设计培训和研究。 2012年,该院失去了荷兰政府的资金来源,因而不再是独立的研究生院,但仍然是代尔夫特理工大学的一个机构。它不同于学术界的传统研究。传统研究“常常作为行政调查,使我们所有的从业者无法动弹”,导致研究“固守于官方的学术行为规范,将这些研究局限于细节(即琐事),或者相对于建筑学、城市主义、城市与理论等重大问题的讨论来说,甚至显得是多余的”。2Wiel Arets, Pier Vittorio Aureli, Alexander d’Hooghe, and Roemer van Toorn,“The Properties of Projective Research,” Hunch 6/7 (2003): 526-27.这种渐进式研究方法以文献研究、个案研究为基础,最后形成一套建筑设计工具(一个工具箱)以应对当代社会状况。类似的设计能够作为最终产品脱颖而出。此外,欧洲建筑教育协会(EAAE)对于设计在研究背景下角色的描述则更为温和。欧洲建筑教育协会建筑研究宪章把基于设计的研究宽泛地定义为“设计作为研究过程的重要部分的任何一类探究”。3European Association for Architectural Education (EAAE), Charter for Architectural Research, a Declaration and a Framework on Architectural Research (Chania: European Association for Architectural Education Research Committee, 2012), www.eaae.be/web_ data/documents/research/120903EAAEC harterArchitecturalResearch.pdf (2012年11月7日访问).设计因此被视为通向新知识的途径。照此,设计被用作一种方法论,而不是无可置疑的结果。

尽管所有分析文件都未明确提到基于设计的研究这一概念,但是人们一直在追踪设计实践与研究实践之间的紧密联系,这一点是没有疑问的。无论是把设计定义为一种生产模式,还是定义为一种设计产品,设计总是呈现为一种数据形式,或者数据采集方式、方法论、传播手段,或者一种综合模式。如果我们把研究活动描述为根据特定的生产模式运行并实现特定结果的过程,那么我们可以说,从某些角度来看设计是该模式的一部分,而另一些角度来看设计是最终结果的一部分。

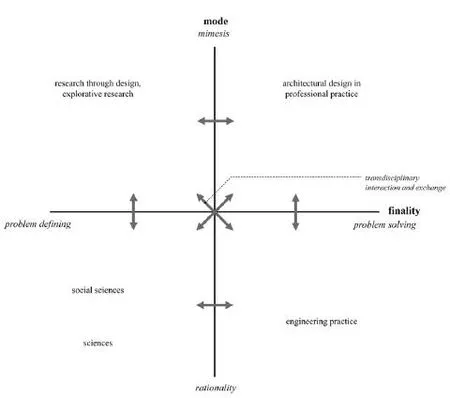

图2 生产方式和最终结果分割而成的四个场域连续体

一般认为,基于设计的研究是区分建筑学与其他学科的途径,以及界定恰当的研究模式的途径。本研究指出了基于设计研究的概念的含糊性,尽管一般认为基于设计的研究是一个统一的概念,但是本研究并没有指向一种统一的概念。目前,关于基于设计的研究在建筑学中到底应该或者能够做什么的问题,这种概念的含糊性造成了混乱的局面。基于设计的研究已经成了一把双刃剑。一方面,基于设计的研究旨在阐明;但另一方面,由于不同的知识生产方式并不总是可比的或兼容的,因此也同样造成了混乱的局面。

三、研究与设计:两个对立的概念

简略的文献综述显示,许多作者认为研究和设计是对立的。这些作者一方面讨论科学研究的特点,另一方面讨论设计的特点,主要关注两者之间的差异。一些人把这些差异主要定位在形式方面,另一些人则定位在这两种方法的最终结果上。有关文献综述情况,参见表1。1该表参考了以下文献 :Jane Darke, “The Primary Generator and the Design Process,” Design Studies 1, no. 1 (1979): 36-44; Herbert Simon, The Sciences of the Artificial (Cambridge, MA: MIT Press, 1969); Nigel Cross, “Creative Cognition inDesign I: The Creative Leap,” in Designerly Ways of Knowing, ed. by Nigel Cross (London: Springer-Verlag, 2006): 43-61; Michael Polanyi, The Tacit Dimension (Gloucester: Peter Smith, 1983);Schön, The Reflective Practitioner, How Professionals Think in Action (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 1983); Nigel Cross, ed., Designerly Ways of Knowing (London: Springer-Verlag, 2006); Powers, “Towards a Discipline-Dependent Scholarship,” 15-18; Hilde Heynen, Architecture and Modernity: A Critique (Cambridge, MA: MIT Press, 1999); Schön, The Reflective Practitioner, 45-46, quoting Edgar Schein, Professional Education(New York: McGraw-hill, 1973); S. A. Gregory, “Design and the Design Method,” in The Design Method, ed. by S. A. Gregory (London: Butterworths,1966): 3-10; Nigel Cross,“Designerly Ways of Knowing: Design Discipline Versus Design Science,” Design Issues 17, no. 3 (2001): 49-55; And Richard Buchanan,“Wicked Problems in Design Thinking,” Design Issues 8, no. 2 (1992): 5-21.

一般认为,优秀的研究标准包括系统的过程、严谨性、透明性、可沟通性、可重复性、有效性以及原创性,这种情况是非常普遍的。2Archer,“The Nature of Research,” 6; Cross,“Editorial,” 2-3; and David Durling,“Discourses on Research and the PhD in Design,” Quality Assurance in Education 10, no. 2 (2002): 79-85.遵循这些原则决定了知识生产的形式是在科学范式之内还是在科学范式之外。另一方面,设计活动则是依据其它原则评估的。由于这些原则依赖于项目简报、规模、当前行业规范、客户及其他因素,因此很难概括。这些活动的主要特征在于那些主观的、决定性的关键时刻,它们凸显了隐性知识在迅速推进复杂项目的进度方面的重要性。克罗斯将这些时刻称为“创造性的飞跃”,1Cross,“Creative Cognition in Design I,” 43-61达克(Darke)称之为“主发生器”。2Darke,“The Primary Generator and the Design Process,” 36-44.隐性知识使我们能够根据日常经验做出决定,而无需明确地说明理由和程序。唐纳德•舍恩(Donald Schön)把隐性知识解释为专业决策的基础,对于设计师而言尤其如此。3Schön, The Reflective Practitioner.这就出现了与科学家的显性知识的对立。4Heynen, Architecture and Modernity, referring to Theodor Adorno, Aesthetische Theorie (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970).

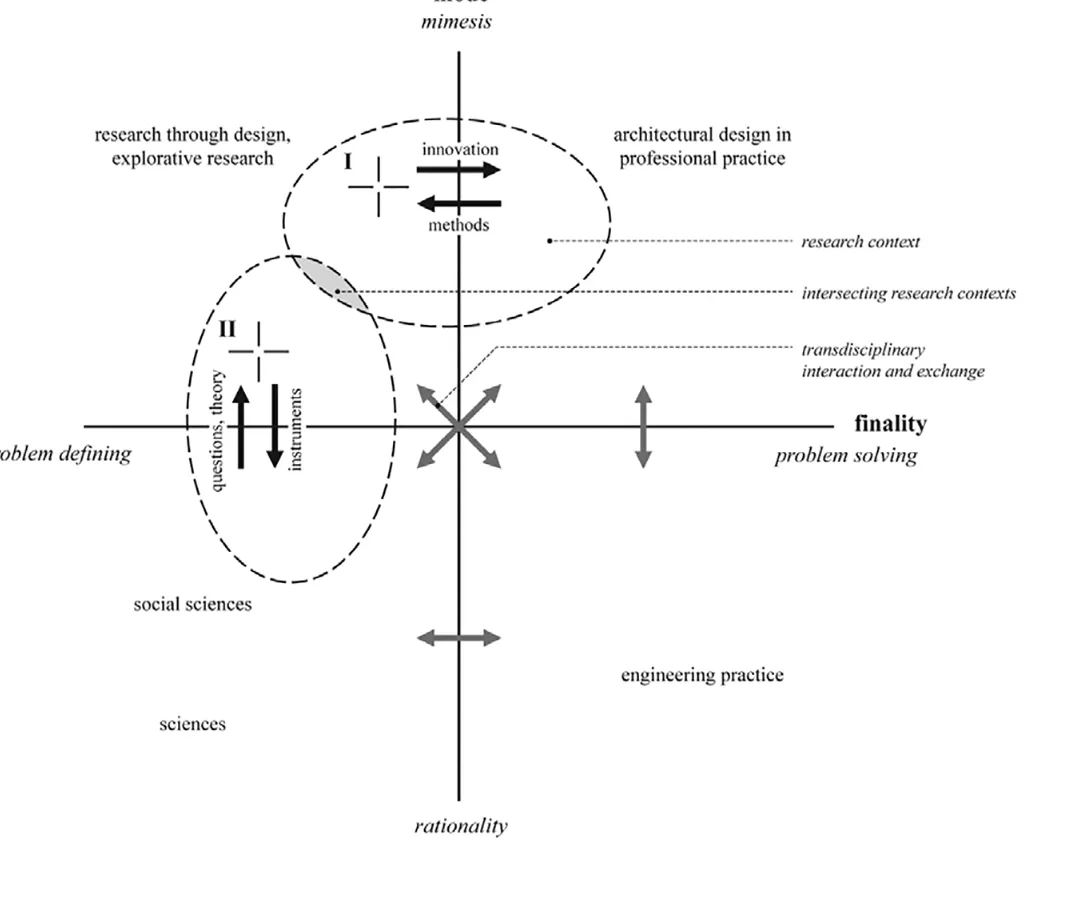

图3 基于设计的研究途径

许多作者还基于研究和设计不同的最终结果,对两者进行了区分。因此,一般认为研究在具体的实证结果的基础上产生具有普遍有效性的理论,因而向范式收敛。另一方面,设计在大多数情况下则被看作对某个具体问题的具体回答,因而不适合概括和抽象。同理,科学导致对问题的正确定义(例如,不妨看看气候变化的问题),而设计则注重解决问题。

四、从对立面到连续体

当然,在讨论这些区别的作者中,有相当一部分赞同在研究和设计之间达成和解。例如,奈杰尔•克罗斯认为,建筑设计先锋自认为是对未来进行设计的理性“科学家”,因此设计师的范式容易受到研究模式的影响。5Cross,“Designerly Ways of Knowing,” 49.迈克•波兰尼(Michael Polanyi)认为,科学既依靠以隐性知识为基础的软技能,又依靠显性的“硬”知识。6Polanyi, The Tacit Dimension, 20.我们把这种和解又向前推进了一步,探索如何把研究和设计融合到生产性和调研性实践之中,使之成为有效的科学实践形式。7Jonathan Hill,“Drawing Research,” The Journal of Architecture 11, no. 3 (2006): 329-33.

很多概念模型对于克服上述的对立性都具有重要意义。这些概念模型建立在论证基础之上,旨在超越科学研究与创造性实践之间的严格界限。吉本斯(Gibbons)等人阐释了一种互补型的知识,它表现为“知识生产的次要模式”,居于传统的科学知识生产之后,“创造于更广泛的、超学科性的社会和经济环境之中”,他们把这种方法称为模式-2。1Michael Gibbons et al., The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies (1994; repr. London: SAGE,2002).由于这种模式使得设计实践可以与科学研究相提并论,设计学科已经采用了这种模式。比格斯(Biggs)和布克勒(Büchler)用连续体的两极解释了这一关系:“[1]传统学术研究模式内的探索实践;[2]实践作为相关问题的发生器,在传统学术研究模式提供的框架内对这些问题进行探索……”2Michael A.R. Biggs and Daniela Büchler,“Architectural Practice and Academic Research,” Nordic Journal of Architectural Research 20, no. 1 (2008):87.杜宁•沃伊瑟斯(Dunin-Woyseth)和尼尔森(Nilsson)进一步以模式-2知识概念为基础,3Dunin-Woyseth and Nilsson,“Building (Trans)Disciplinary Architectural Research,” 79-96.主张超学科性的知识生产,这种生产涉及到学术研究人员、专业从业人员和其他社会利益相关者。他们用图形表示了知识生产的混合模式观,图中包括横轴和纵轴分割的场域,其中横轴介于科学研究与创造性实践之间,相当于比格斯和布克勒的连续体;纵轴介于学科性与超学科性之间。这些模式说明设计实践是如何参与到科研实践的,以及如何把多种方法一个挨一个地置于同一个连续体上。

灰色箭头表示跨场域界限的合作方式。

注:

mode: 模式

mimesis: 模仿

finality: 最终结果

research through design: 基于设计的研究

explorative research: 探索型研究

architectural design in professional practice: 专业实践中的建筑设计

transdisciplinary interaction and exchange: 超学科性的交流及互动

problem defining: 界定问题

problem solving: 解决问题

social sciences: 社会科学

engineering practice: 工程实践

rationality: 理性

我们提出更加精确的模型(参见图2),是想说明可以用图的形式表示不同的研究和设计实践之间的相互关系。我们提出了由两轴细分的系列:知识生产模式构成纵轴,最终结果构成横轴。纵轴表明如何将具体的实践置于“理性”(分析、客观性、计算)和“模仿”(综合、主观性、想象)之间;横轴表示具体实践是针对具体问题的具体解决方案(解决问题),还是针对一般理论和抽象理解,以便正确地提出问题(界定问题)。具有不同最终结果及途径的各种组合实践可以放在这一连续体的适当位置。在“模仿”和“解决问题”的一侧是专业建筑设计实践,在此建筑师运用特定建筑的设计满足特定的设计简要。向下移动是工程实践,它对具体问题也提供具体的解决方案,但是基于计算和分析,而不是基于模仿认知方式。纵轴的另一侧的下象限区域是科学和社会科学,两者都基于知识的分析和物化模式,既解决一般问题,又产生正确的、普遍有效的问题定义,而不是独特的解决方案。最后,我们把“基于设计的研究”置于左上象限——依赖模仿认知方式的探索性研究,但与此同时基于设计的研究是概括和抽象,而不是具体特殊的。

现在我们更详细地讨论基于设计的研究的两种阐释,以检测这种模型在阐明不同调研实践之间可能存在的关系方面的有效性。

五、通过设计探究可能性

由于建筑设计的地方性和环境依赖性,所以基于设计的研究典范亦是如此。在低地国家,从事复杂空间转化过程的设计师往往使用创造者的背景即“设计师式的研究”这一术语。这一过程涉及诸多不同的参与者,要求(再)设计以便可视化和检测具有未来空间开发可能性的不同方案。洛克斯(Loeckx)指出,“我们认为基于设计的研究的意思是:探索场地的空间可能性与局限性;‘绘制’各种城市利益相关者的空间敏感性、利益、议程和技能;(以及)探索空间收敛,它能够启发新的合作形式,开辟新的发展轨迹”。4André Loeckx, “Project and Design: Amending the Project Mode,” in Framing Urban Renewal in Flanders, ed. André Loeckx (Amsterdam: SUN Architecture Publishers, 2009), 25.从这一描述浮现出来的是设计师以批判、模仿的方式收集和阐释数据的研究者形象。

这种方法以探究式的实践传统为基础,由设计师执行,并通过设计方案阐明地方品质、局限性和主张。1André Loeckx and Kelly Shannon, “Qualifying Urban Space,” in Urban Trialogues, Visions_Projects_Co-Productions, Localising Agenda 21, ed. André Loeckx et al. (Nairobi: UN-HABITAT, PGCHS, KU Leuven, 2004), 156-66. 这些作者把这种方法解释为战略项目,这不同于传统的总体规划的全方位设计。意大利城市规划专家和学者维加诺(Viganò )和沙奇(Secchi)不约而同地把通过设计获取的知识解释为一种精确的描述,这包括给定场地方方面面的全部细节情况。2Paola Viganò and Bernardo Secchi, “Some Reflections on Projects and Design,” in Strategic Spatial Projects, Catalysts for Change, ed. Stijn Oosterlynck et al. (London: Routledge, 2011), 154-60这些作者重视设计视角,要求与生产模式进行对比。这种生产模式以设计师所做的合成努力为特点,基于“事情/物应该是怎样的”经验和判断,应对复杂的空间问题。尽管这种方法把研究实践视为一种探究,即研究从社会和空间环境中能够衍生出什么样的真正的委托设计任务,但是得出结论的方式以及发布的产品都与设计实践密切相关。然而,这种方法明确把问题的界定作为其目标的一部分,从而在最终结果方面与纯粹的“常规设计”有所不同。设计师旨在形成可持续的、公平的空间使用方式,但是设计师式的努力是提议让人们对空间问题的性质豁然开朗的项目。因此,直接应用(通过制定计划)并不重要。该项目理应为进一步的阐释提供新的数据或概念框架。关于最终结果,所达成的平衡也并非完全倾向于学术实践:地区方位仍然是至关重要的因素,而且这种类型的生产范围并不是要制定在其他情况下使用的具有代表性的一般概念。

六、设计作为部分方法论

设计师式的活动也可能有助于开发探究工具或收集数据,从而有利于更接近科学生产模式的项目研究。我们用抽象术语来解释这种研究方法。尽管此前的分类显然注重探究具体空间情况,但是目前的分类则适合于制定有关空间问题的一般概念。莫特拉姆(Mottram)和拉斯特(Rust)认可这一分类,并把创新实践的作用描述为一种工具,而不是完整的方法论。实践提供了“提问的场所或焦点[即在科学环境下研究的应用过程]、(……)生成数据的方式,以及检验命题、吸引个人及社区或对理论方法进行反思的场地”。3Judith Mottram and Chris Rust, “The Pedestal and the Pendulum: Fine Art Practice, Research and Doctorates,” Journal of Visual Arts Practice 7, no.2 (2008): 135.因此,关于建筑学我们可以假设,由于全面实现空间、建筑物或场地极其复杂,旷日持久,也不符合像博士研究项目之类的时间进度和重点,因此设计和开发这种研究范畴内的研究工具仍然局限于生产具有代表性的模型——二维或三维的,实物模型或原型。4作者可以参考他们所参与的“佛兰德大型住宅”项目。由于人口发展因素,住房需求发生了变化。该项目因此研究了佛兰德很大一部分的存量住房,包括独门独院住宅。在该项目中,采访过程使用了代表开发方案的设计图纸,从不同利益相关者那里收集定性数据,比如业主、房地产经纪人、建筑师和政府官员。因此,我们把这类“设计师式的研究人员”视为能够使设计努力重新面向目标的人,这种目标可以替代对建筑设计师工作的传统描述。

在这种途径模式内,创造性实践受到科学规则和条例的约束。从业者不得不均衡应用创意活动和科学活动,这又意味着创造性实践的可代替性以及比较温和的角色。大卫•德林(David Durling)声称,实践的贡献可以归并到“系统地收集数据的方法或者对实践有组织的反思方式”,他在攻读博士学位期间明确表达了这一观点。5Durling,“Discourses on Research and the Phd in Design,” 82.拉斯特进一步指出,设计师可以扮演与科学创造力相当的角色,这种角色介于项目的起点与得出结论之间。6Chris Rust,“Design Enquiry: Tacit Knowledge and Invention in Science,” Design Issues 20, no. 4 (2004): 76-85.由于在已有知识与新得出结论之间出现了差距,设计思维可以通过提出实验模型或对象充实科学方法弥合这一差距。因此,设计师式的态度使飞跃成为可能,这种飞跃已经得到重视,被称为“黑盒子”,它还有利于根据系统探究的情况进一步组织研究过程。这一过程不仅涉及根据科学规则发布结果,还涉及明确提出研究问题,这意味着所设计的工作并不是研究的主要产出。

上述基于设计的研究途径都位于相应的象限:(I)通过设计探索可能性;(II)设计作为部分方法论。

注:

mode: 模式

mimesis: 模仿

finality: 最终结果

research through design: 基于设计的研究

explorative research: 探索型研究

architectural design in professional practice: 专业实践中的建筑设计

innovation: 创新

methods: 方法

research context: 研究背景

intersecting research context: 交叉的研究背景

transdisciplinary interaction and exchange: 超学科性的交流及互动

problem defining: 界定问题

instruments: 工具

questions, theory: 问题、理论

problem solving: 解决问题

social sciences: 社会科学

engineering practice: 工程实践

rationality: 理性

sciences: 科学

因此,这种方法的潜在结果与学术实践的概念非常接近。设计产生应用并解决问题。这些应用不是最终结果的一部分,但却能够促进科学进程。尽管最终结果仍然属于科学生产范围,但是这种生产模式却涉及到设计师式的实践。

为了运用在很大程度上依赖于创意实践的生产模式来阐述这种项目类型,我们来看看参与式行动研究(PAR)。亨利•萨诺夫(Henry Sanoff)把这种研究方法描述为一种与社区合作的方式。这种合作不仅能够促进对存在于他们的社会或空间环境下的疑难问题的认识,而且能够激发与这些问题相关的所有参与者的意识和主观能动性。1Henry Sanoff,“Editorial, Special Issue on Participatory Design,” Design Studies 28, no. 3 (2007): 213-15.萨诺夫进而把PAR描述为参与式设计的范围和“一系列的研究方法论,它们在追求变化的同时也寻求理解”。2Sanoff,“Editorial,” 214.在这种方法中,数据收集被烙上了参与者的个人选择、隐性知识和模仿能力的色彩,而科技工作者也是从相近的角度参与及分析的。如是的创意产出获得了双重功能,既服务于日常环境又服务于学术界。

七、讨论:探索连续体

虽然我们可以设想结合研究和设计参数的其他项目,3一般认为,建筑系开设的设计工作室是研究和设计的共同基础。2007年9月的《建筑教育杂志》刊发了多篇文章,讨论研究和设计在工作室的组合,包括Kazys Varnelis, “Is There Research in the Studio?” Journal of Architectural Education 61, no. 1 (2007): 11–14; and David Hinson, “Design as Research:Learning from Doing in the Design–Build Studio,” Journal of Architectural Education 61, no. 1 (2007): 23-26.但是上述途径可以作为阐述之前提出的连续体的例子。该连续体如图3所示。所讨论的这两种途径都被放在了基于设计的研究的范围,但是它们的位置不同。尽管要维持生产模式和最终结果之间的平衡,但是在模仿与理性以及解决问题与界定问题之间都保持了适当的平衡。两种途径都在连续体内占据了一个精确的点位,但都与更大的研究背景相关。在这种研究背景下,不同类型的项目能够探究类似的问题。这种可转让性为超学科性的互动提供了可能。第一种途径(通过设计探索可能性)从建筑设计实践中获得了方法,并且为该范围注入了创新的理念。第二种途径(设计作为部分方法论)建立在科学与社会科学的理论和问题的基础上,并为此范围提供了研究中使用的工具。两种不同的研究背景可在交叉点汇合。这一空间说明,多种不同的项目可以用类似的方法论和最终结果来处理。这种机会对于研究背景下的建筑设计异常重要,使得我们能够把设计看作一个过程。通过融合背景依赖的结论和一般性结论,该过程具有追求多种目标并为基于实践的学术受众产生产出的潜能。

所讨论的两种途径在连续体内都得到了精确的定位,同时也带来了一系列的机遇与挑战。首先,对介于设计与研究之间的连续体加以阐释,能够促进创意实践相对于研究的多种不同角色的共存。设计可以是实践的创意模式的最终结果,也可以是实践的科学模式内的工具。这两种途径都表明,设计实践视研究背景的不同,既产生创新模式又产生探究工具。很显然,设计的这些不同角色涉及不同的质量和比较标准。设计实践的另一种观点能够考虑到平行交换,作为基于设计的研究的发展基础。奈杰尔•克罗斯倡导这一观点,称之为“设计师式的认知方式”,它解释了设计师式知识所具有的内在价值。4奈杰尔•克罗斯把设计师式的认知方式(或作为设计师“栖息地”的技术)称为第三文化——以及通识教育的支柱——仅次于科学和人文的认知方式。Nigel Cross,“Designerly Ways of Knowing,” Design Studies 3, no. 4 (1982): 221-27.

此外,从这一分析还衍生出了以下内容,即所概括的知识生产过程并不提供明确无误的产品;更确切地说,知识既产生于隐性形式之中也产生于显性形式之中,既被表达为一般概念又是对具体的局部问题的具体回答。例如,如果一种探究工具的生产是为了探究规定的问题,那么它也在另一层面上产生方法论知识,即如何设计、生产和运用这种工具。因此,我们可以说,不同的生产方式可以在连续体内并存。然而,要提出比较有力的学科身份,我们需要理解不同生产过程之间的联系。首要步骤就是明确不同生产模式之间的区别,并弄清它们是针对什么类型的最终结果。

这些步骤能够改善与研究及设计相关项目之间的交流,使得它们在持续的知识生产过程中被解读为迭代步骤。竹田(Takeda)等人已经对单一的设计过程进行了描述,认为它包含这样的迭代步骤,其作用贯穿于从解决方案的理想描述到形成实际解决方案之间的过程。1Hideaki Takeda et al.,“Modeling Design Processes,” AI Magazine 11, no. 4 (1990): 37-48.我们对基于设计的研究的两种途径的分析表明,建筑设计过程并非起始于解决方案应该是怎样的这种想法,它们也不一定给出最终答案。更确切地说,设计实践在这两种途径中都被用来推进复杂问题的探究,这一点可以在后续研究工作中进一步阐述,从设计师式的生产模式转变到学术生产模式,反之亦然。在建筑学领域实践与学术严格分离,限制了这种共享概念的交流。该学科将受益于包括从行业实践到科学实践之间的迭代步骤的生产模式。为了实现这种交流,我们需要意识到,如何在这个领域内对基于设计的研究的每一份努力进行定位,以及这种途径与类似的研究项目之间的关系如何。

最后,不同的途径涉及到不同的受众。第一种途径通过设计强调可能性的探索,产生了一些空间命题,这些命题被作为进一步的专业阐释及社会讨论的范式概念。因此,它允许从业者提出与学科内普遍的专业背景相近的观点。第二种途径旨在把设计视为部分方法论,它形成了能够培育设计能力的从业者形象,这种设计能力将促进与其他学科代表的交流。要做到这一点,他(她)不得不放弃建筑实践中大量的典型建筑特色。这种差异强调范•德•胡芬(Van Der Hoeven)的论断,即那些旨在使用科学认可的出版物作为交流平台的建筑师已经失去了学科同行读者群。2Van Der Hoeven,“Mind the Evaluation Gap,” 185.

八、结论

我们想要强调的是,本文的贡献在于阐明现有的不同方法在建筑学这样的基于设计的学科内是如何走到一起的。在这快速发展的世界,建筑学的定义不断被刷新。设计实践表明,设计实践作为研究的工具非常适合,不仅可以用来研究具有独特地方应用的社会空间问题,也可以使用基本通用的方法研究建成环境问题。我们相信,由于所收集的数据能够激发新的概念并对之加以检测,因此设计实践能够不断地深化并充实这些数据。正因为如此,设计实践可能成为建筑学在学术界和社会不断重新定位的有利条件。

我们在研究实践与设计实践的典型对立之间提出了新的阐释,说明基于设计的研究是如何构成混合生产模式的。尽管我们已经解释了基于设计的研究的两个反复出现的真实案例,并据此探讨了在设计与研究实践之间初步的连续体模式,但是需要对混合项目进行进一步的实验,从而推进学科专有知识的发展及传播。我们还需要对研究建成环境的不同类型的设计实践进行进一步的探索,以便了解整个建筑学学科内很不相同的预期。对于基于设计的研究的探究的结果往往是呼吁非传统的评价和传播。我们在此发出类似的呼吁,但是我们的呼吁是针对建筑学共同体内部的。我们也呼吁非传统的认识,即把创意实践作为学科的基础。

致谢

本文是“弗兰德未充分利用大型住宅:人口趋势及生态制约下的建筑和用户策略研究”项目的阶段成果。这是鲁汶大学和哈瑟尔特大学组织的研究项目,并得到弗兰德研究基金会(FWO)的资助。作者在此感谢奥斯瓦德•戴维斯其(Oswald Devisch)对本文初稿所提出的意见。

马金•范•德•维杰:曾在埃因霍温科技大学攻读建筑学,在鲁汶大学攻读城市化,目前为鲁汶大学和哈塞尔特大学的博士生。他在2010年攻读博士学位之前,曾作为建筑和城市设计竞赛和项目的设计师。目前主要研究法兰德斯住房和居住环境,特别是在人口、经济和生态环境变化情境下的设计策略。

康拉德•范•克里坡:曾在鲁汶大学、马德里大学和伦敦大学攻读艺术史,并在瓦堡研究所获得博士学位。自2005年以来,他一直致力于在哈瑟尔特大学(比利时)成立并指导室内设计研究室。他指导多名室内设计方向的博士生,从事再利用和基于设计的研究。他曾在多家刊物发表论文,包括《室内设计杂志》(Journal of Interior Design)、《内饰杂志》(Interiors Journal)和《文化遗产管理与可持续发展杂志》(The Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development),并在牛津大学出版社出版专著《格林威治星盘:国家海事博物馆星盘编目》(Astrolabes at Greenwich: A Catalogue of the Astrolabes in the National Maritime Museum)。

希尔德•海嫩:鲁汶大学建筑系教授,系主任,主要研究建筑设计中的现代性、现代主义和性别问题,撰写了专著《建筑与现代性:批判》(Architecture and Modernity: A Critique),共同编写了《从乌托邦回归:现代运动的挑战》(Back from Utopia: The Challenge of the Modern Movement)、《家庭生活谈判:现代建筑中性别的空间生产》(Negotiating Domesticity: Spatial Productions of Gender in Modern Architecture)和《SAGE建筑理论手册》(The SAGE Handbook of Architectural Theory)。她还经常在《建筑学杂志》(The Journal of Architecture)和《家庭文化》(Home Cultures)等刊物发表论文。

10.3969/J.ISSN.1674-4187.2017.05.001

孙志祥,江南大学外国语学院教授、博士,研究方向:翻译学。

辛向阳,江南大学设计学院教授、博士生导师,研究方向:文化背景下的设计哲学、交互与体验设计、服务设计、设计方法。

本文译自《设计问题》杂志2014年(第30卷)第2期。

1本文系国家社会科学基金艺术学一般项目“基于国际前沿视野的交互设计方法论研究”(项目编号:12BG055)、江南大学本科教育教学改革研究项目“‘大众创业、万众创新’引领下的《设计应用翻译教程》教材开发研究”(项目编号:JG2015028)的阶段研究成果。

(责任编辑 顾平)