浅析肖邦《夜曲》第四首Op.15 No.1

2017-11-23张谊

张 谊

(贵阳学院音乐学院,贵州 贵阳 550005)

浅析肖邦《夜曲》第四首Op.15 No.1

张 谊

(贵阳学院音乐学院,贵州 贵阳 550005)

肖邦是欧洲音乐史上唯一的专写钢琴作品的大作曲家,21首夜曲是其最让人感到亲切的重要作品集。第四首Op.15 No.1,是肖邦本人的强烈独创性的开始,肖邦作品中个人色彩的创作风格大量涌现,其中的悲情性与戏剧性在钢琴夜曲这种沙龙气息的特性小品体裁中也是罕见的。和声手段、调性色彩、材料发展手法、织体音型、句法结构、节奏表情等方面的多样化是全曲的重要特性,体现了浪漫主义音乐创作的重要特征。

结构;材料;创作特性;戏剧化风格

众所周知,肖邦是欧洲音乐史上唯一的专写钢琴作品的大作曲家,21首夜曲是其最让人感到亲切的重要作品集。钢琴夜曲这种体裁创自爱尔兰作曲家约翰·菲尔德,肖邦早期夜曲也有明显模仿痕迹,但其中第四首Op.15 No.1,是肖邦本人的强烈独创性的开始,肖邦作品中个人色彩的创作风格大量涌现,其中的悲情性与戏剧性在钢琴夜曲这种沙龙气息的特性小品体裁中也是罕见的。

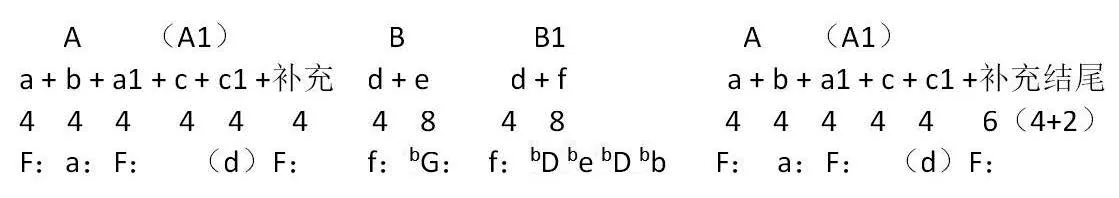

这首乐曲结构为并置型三段式,F大调,其结构图示如下

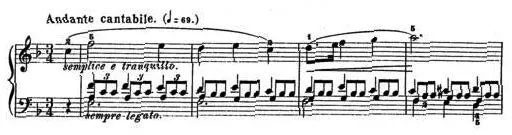

乐曲A段为五句乐段,第五句为第四句通过和声意外进行扩充的重复乐句,五个乐句的终止分别是:全终止、半终止、全终止、阻碍终止、全终止,再加4小节的补充,停在F大调属和弦上。这个乐段还可以看做一个复乐段结构,一乐段在a小调半终止,二乐段扩充了一个乐句后在主调全终止。

材料上,A段旋律富于歌唱性、以四度上跳的弱起因素为主题头,三句是一句的装饰反复,伴奏织体以内声部三连音音型为主要特性,和声上大量运用七和弦,在功能的清晰连接基础上有丰富的半音变化,第二、五句有七和弦连锁进行。整个A段涉及F大调、a小调、d小调三个调性。

中段为复乐段结构,一乐段为对比非对称二乐句,速度加快、表情热烈激动,双手手以十六分音符律动为基础,右手伴奏双音齿型分解音型,左手旋律在重低音区快速流动,一乐句由两个乐节以模进关系组成。二乐句左手旋律部分律动气息加长、以一个附点音型装饰开始的三音列级进下行为主要材料连续发展,转到bG大调后回到f小调,乐尾有连接的功能,材料是三音列级进下行材料的变化,分解的平行六和弦。这个中段材料与A段在速度、力度、动力性等方面对比强烈,戏剧化风格在夜曲体裁中是罕见的。

中段第二个乐段前句不变,后句材料不变、但调性变化丰富,先通过半音变化转到六级bD大调,再模进到be小调,然后将主要三音材料分割,以开始的附点装饰音型进行反复、自由模进,涉及bD大调bb小调回到主调F大调,速度力度渐慢渐弱,特别之处是下属和弦做再现准备。

乐曲再现段为原样再现,经过中段戏剧性并带有展开性的陈述,再现段更强调稳定,句式不变,最后的补充部分附加了两小节的主和弦分解作为结尾。

全曲AB两部分结构都较为复杂,结构有复合化倾向。两段在材料、速度、织体、表情方面对比明显,A段旋律是明显的歌唱性、声乐化。而中段带有材料分裂、裁截、模进的展开性写法,涉及调性较多,极具器乐化特点。总体来说,和声手段(外音、意外进行、半音化、变和弦等)、调性色彩、材料发展手法、织体音型、句法结构、节奏表情等方面的多样化是全曲的重要特性,体现了浪漫主义音乐创作的重要特征。■

[1] [俄]斯波索宾 著,张洪模 译.曲式学[M].上海:上海音乐出版社,1957,12.

[2] 杨儒怀.音乐的分析与创作[M].北京:人民音乐出版社,1995,6.

[3] 格劳特.西方音乐史[M].北京:人民音乐出版社,1996,1.