也谈《左传》中的“荆尸”

2017-11-21汤志彪芮赵凯

汤志彪,芮赵凯

(1.华东师范大学 中国文字研究与应用中心,上海 200062; 2.东北师范大学 历史文化学院,吉林 长春 130024)

也谈《左传》中的“荆尸”

汤志彪1,芮赵凯2

(1.华东师范大学 中国文字研究与应用中心,上海 200062; 2.东北师范大学 历史文化学院,吉林 长春 130024)

《左传》中有“荆尸”一词,凡两见。杜预认为是陈兵之法,此后不少学者从之,也有学者提出“政法”说、“月名”说、“军事”说、“祭祀”说,以及“组织兵员”说等新观点。在这些纷繁复杂的说法中,“政法”、“军事”、“祭祀”、“组织兵员”诸说法均存在问题,只有“月名”说最为接近史实。

《左传》;荆尸;月名;出土文献

中国典籍历史悠久,在传抄过程中,常有衍文、夺文、倒文甚至讹文的发生。在过去,学者根据传世文献互相校勘,但“衍夺倒讹”等现象依然存在。自上世纪20年代以来,结合“地下之新材料”与古籍记载考证古史,使得校勘学有了极大改观,不少学者在这方面走在了前头[1]409-437。下面,我们利用秦楚简牍,重新梳理《左传》中一直存在争议的“荆尸”一词,祈请方家指正。

一

《左传》中有“荆尸”一词,凡两见。对于这个词该如何解读,自杜预之后,学者各抒己见,众说纷纭。

《左传》庄公四年(前690年)有下面一段话:

四年春,王三月,楚武王荆尸,授师孑焉以伐随。将齐,入告夫人邓曼曰:“余心荡。”邓曼叹曰:“王禄尽矣。盈而荡,天之道也,先君其知之矣,故临武事,将发大命,而荡王心焉。若师徒无亏,王薨于行,国之福也。”王遂行,卒于樠木之下。

杜预集解:“尸,陈也。荆亦楚也,更为楚陈兵之法。”[2]136孔颖达疏:“楚本小国,地狭民少,虽时复出师,未自为法式。今始言‘荆尸’,则武王初为此楚国陈兵之法,名曰‘荆尸’,使后人用之。”*《十三经注疏》整理委员会整理,李学勤主编:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社2000年版,第257页。需要指出的是,北京大学出版社2000年版的《十三经注疏》本《春秋左传正义》所记“庄公四年”《传》正文作“四年,春,王正月”(北京大学出版社1999年版,第225页与此同),阮刻本《十三经注疏》(北京:中华书局1980年影印本,第1763页)作“王正月”,北大版当源自阮刻本。这与杜预本《春秋经传集解》所记不同。根据四部丛刊影印宋刻校点的《春秋左传集解》第135页(上海:上海人民出版社1977年版)、清洪亮吉《春秋左传诂》第235页(北京:中华书局1987年版)均作“四年,春,王三月”。杨伯峻《春秋左传注(修订本)》第163页(北京:中华书局1990年版)作“四年春王三月”。以金泽文库本为底本的《左氏会笺》240页亦作“四年,春王三月”(成都:巴蜀书社2008年版)。从后文分析可知,此处的“王三月”对应的是楚国“荆尸”,因此,我们认为此处当从杜预本为是。

“荆尸”一词还出现于“宣公十二年”(前597年):

夏六月,晋师救郑。……

及河,闻郑既及楚平,桓子欲还,曰:“无及于郑而剿民,焉用之?楚归而动,不后。”随武子曰:“善。会闻用师,观衅而动。德刑政事典礼不易,不可敌也,不为是征。楚军讨郑,怒其贰而哀其卑,叛而伐之,服而舍之,德刑成矣。伐叛,刑也;柔服,德也。二者立矣。昔岁入陈,今兹入郑,民不罢劳,君无怨讟,政有经矣。荆尸而举,商农工贾不败其业,而卒乘辑睦,事不奸矣。蒍敖为宰,择楚国之令典,军行,右辕,左追蓐,前茅虑无,中权后劲,百官象物而动,军政不戒而备,能用典矣。其君之举也,内姓选于亲,外姓选于旧,举不失德,赏不失劳,老有加惠,旅有施舍,君子小人,物有服章,贵有常尊,贱有等威,礼不逆矣。德立、刑行、政成、事时、典从、礼顺[3]571,若之何敌之?见可而进,知难而退,军之善政也。兼弱攻昧,武之善也。子姑整军而经武乎,犹有弱而昧者,何必楚?”

这是历史上著名的“邲之战”。对于此处的“荆尸而举”,杜预认为:“荆,楚也。尸,陈也。楚武王始更为此陈法,遂以为名。”[2]584-592后世学者有坚持杜预观点的,也有提出新的看法的,总结起来有以下几种意见,为方便读者,我们根据时代顺序将这些新观点总结出来,并赘引于下。

第一,政法说。

李宗侗先生将“荆尸”解释为“楚王所做的政法”[3]577。这就是说,李先生是将“荆尸”理解作“政法”的,我们称之为“政法说”。

第二,月名说。

曾宪通先生首倡此说。曾先生将《左传》中的“荆尸”与秦楚简的“刑夷”、“”相联系,认为“荆尸”就是楚简之“”、秦简之“刑夷”,都是指代楚的月名。曾先生还指出,“周历建子,比夏历早两个月,‘王三月’正是夏历正月,与‘秦楚月名对照表’所示历数相合。”[4]98-99于豪亮先生也持此说[5]355。杨伯峻先生在《春秋左传注(修订本)》中引这一说法,但却认为“荆尸”用作动词,指军事[6]163。显然,杨伯峻先生并非完全信从“月名说”。

第三,军事说。

杨伯峻先生在1981年版的《春秋左传注》支持杜预的观点,认为“荆尸”是“楚国陈兵之法,楚武王初为之,此作动词用。宣十二年‘荆尸而举’,用与此同”[7]163。后来杨先生放弃了这一说法,诚如上文所言,既引用“月名说”,却又怀疑“荆尸”用作动词指“军事”。

第四,祭祀说。

除上述说法外,后来又有学者提出祭祀说。《楚国历史文化辞典》将“荆尸”解释为楚国行军之祭。认为“荆尸”应为兵祭,“将齐”的“齐”同“斋”,指祭祀斋戒,并引《礼记·坊记》“祭祀之有尸也,宗庙之有主也,示民有事也”注“尸”即木主为证[8]284。刘刚先生也有类似看法[9]188-192。最近刘信芳先生认为楚之“荆尸”即西周之“尸”,同为出师“尸”祭[10]118。

第五,组织兵员。

李学勤先生对于所谓的“阵法”和“月名”的意见都有所保留,并提出新的看法。李先生认为,若将“荆尸”解释为月名,则与《左传》中的干支计时相矛盾,况且寅月与楚国历法不合。因此,“荆尸”“应是组织兵员的一种方式”。“举”是指“举兵”,即“军力的动员”,正因行用“荆尸”,才做到“商、农、工、贾不败其业,而卒乘辑睦”。但李先生同时又说,“‘荆尸’之月可能宜于征召兵员,也可能过去曾在该月有一次著名的举兵之事,后来楚月名的‘刑夷’还是由春秋时的‘荆尸’而来。”[11]9可见,李学勤先生又将“荆尸”看作是组织兵员的方式。

综合上述学者的观点可知,杜预最先提出“阵法(军阵)”说。此后有学者提出“政法”说,然而这个说法没有材料支持,因而很快就被放弃。随后曾宪通、于豪亮等先生根据出土秦楚简牍中的“秦楚月名对照表”提出“月名”说。这个说法甫一出现,马上遭到相信“阵法(军阵)”说学者的反对*参看张君:《“荆尸”新探》,《华中师院学报》(哲学社会科学版)1984年第5期,第41页;陈恩林:《〈春秋左传注〉注文商榷五则》,《吉林大学社会科学学报》2000年第4期,第79页;王红亮:《〈左传〉之“荆尸”再辨证》,《古代文明》2010年第10期,第64、66页。。对此,杨伯峻先生转而将“荆尸”一词解释为“军事”,理解为动词。此外,尚有学者依据出土秦楚简牍和“清华简”将“荆尸”解释作“祭祀”。李学勤先生则将“荆尸”解释为组织兵员的一种方式。“荆尸”究竟该如何解释,必须综合考虑“庄公四年”和“宣公十二年”的两处说法,才有可能作出正确的判断。我们认为“月名说”可能更接近史实。

下面我们对上引学者的观点作一个简单的梳理,并提出自己的看法。要合理解释“荆尸”一词,关键在于对“宣公十二年”中“荆尸而举”这句话的解读。

首先来解构随武子的话。上引随武子那段话中,德、刑、政、事、典、礼与下文是一一对应的。从上下文看,“德刑”对应的是“楚军讨郑,怒其贰而哀其卑,叛而伐之,服而舍之,德刑成矣。伐叛,刑也;柔服,德也。二者立矣”,“政”对应的是“昔岁入陈,今兹入郑,民不罢劳,君无怨讟,政有经矣”,“事”对应的是“荆尸而举,商农工贾不败其业,而卒乘辑睦,事不奸矣”,“典”对应的是“蒍敖为宰,择楚国之令典,军行,右辕,左追蓐,前茅虑无,中权后劲,百官象物而动,军政不戒而备,能用典矣”,“礼”对应的是“其君之举也,内姓选于亲,外姓选于旧,举不失德,赏不失劳,老有加惠,旅有施舍,君子小人,物有服章,贵有常尊,贱有等威,礼不逆矣”。而最后的“德立、刑行、政成、事时、典从、礼顺,若之何敌之”又是对随武子开头所讲的“德刑政事典礼不易,不可敌也,不为是征”这句话的呼应,逻辑相当紧密。按照古代对“礼”的定义,“祭祀”自然是一种“礼”,然而随武子却将“荆尸而举”论述为“事”而不是将之放在“礼顺”的范畴里来。可见,此处的“荆尸”不能理解为“祭祀”。

其次,从逻辑上说,“荆尸”也不能解释为出师“尸”祭(兵祭)。因为“兵祭”只与战争胜负有直接关系,而与“商农工贾不败其业”不存在必然的联系。古代在举行大规模军事活动之前常举行祭礼,即所谓的“兵祭”。但这种“兵祭”也仅仅是说兴兵之前进行祭祀是符合礼制的,而并不是说举行“兵祭”就一定能够取得战争的胜利*《诗·大雅·绵》(王先谦:《诗三家义集疏》,北京:中华书局1987年版,第840页):“乃立冢土,戎丑攸行”。毛传:“冢土,大社也。起大事,动大众,必先有事于社而后出,谓之宜。”《左传·定公四年》(杜预:《春秋经传集解》,上海:上海古籍出版社1978年版,第1619页):“君以军行,祓社衅鼓,祝奉以从,于是乎出竟。”《周礼·春官·小宗伯》(《十三经注疏》整理委员会整理,李学勤主编:《周礼正义》,北京:北京大学出版社2000年版,第581-582页):“若大师,则帅有司而立军社,奉主车。若军将有事,则与祭有司将事于四望。”郑注:“有司,大祝也。王出军,必先有事于社及迁庙,而以其车主行。”。古人对此有清醒的认识。著名的“曹刿论战”所记“公曰:‘牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。’对曰:‘小信未孚,神弗福也’”[2]150即是明证。此外,武王伐商,占卜、天象都不利于周,但最终结果却是周胜商亡,也是对“祭祀”说甚为不利的。如果将“荆尸”理解为“祭祀”,那么上引“庄公四年”楚武王斋戒祭祀,结果却死于途中,这是“荆尸”“祭祀说”最好的反证。可见,“荆尸”与祭祀无关。

下面分析“军阵”“阵法”和“组织兵员的一种方式”两种意见。若将“荆尸”解释为“军阵”“阵法”,在“庄公四年”里可以理解成名词活用为动词,但在“宣公十二年”的“荆尸而举”一句中则并不合适,演练“军阵”可以做到“卒乘辑睦”,但与“商农工贾”无涉。从随武子的话来看,“典”即“蒍敖为宰,择楚国之令典,军行,右辕,左追蓐,前茅虑无,中权后劲,百官象物而动,军政不戒而备,能用典矣”,更像是在说一种“军阵”。此外,古汉语中“举”没有“征伐”义,《左传》中亦未见用“举”字指代“征伐”的例子。可见,“荆尸而举”不能理解为“行荆尸阵法以伐郑”,若用此说,则增字解经。

同理,如果将“荆尸”解释为“组织兵员的一种方式”,则组织和动员全国兵员可以做到“商农工贾不败其业”,却不能做到“卒乘辑睦”。古代“举兵”包括军事动员、行军甚至交战等涵义,若将“荆尸”理解为组织兵员,继而又把“举”理解为“举兵”即“军力的动员”,那么“荆尸而举”就只能理解为“组织兵员而军力动员”,这显然语义重复,且行文拖沓。已有学者指出,先秦时期军事动员包括“思想动员”、“利益刺激”、“军事刑罚”、“情感激励”等几个方面[12]54-57,除“思想动员”外,其他三个方面均属于战前动员,而非全国性的动员和组织形式。从“宣公十二年”记载可知,楚国攻打郑国并非一战而克,而是反复好几个月。这两场战争中,《左传》均未见楚国使用特别的阵法和军事组织方式的记载。可见,将“荆尸”理解为“军阵”“阵法”是不妥当的。而将“荆尸”理解为一种组织兵员的方式,用在“庄公四年”文中尚说得通,但却不能通读“宣公十二年”文意。

至于“政法”、“军事”两种说法,因缺乏证据,也不足信。

二

下面,我们就“荆尸”作为月名在“宣公十二年”里的用法稍作解释。

先来看“荆尸”一词的涵义。对于“荆尸而举”的“举”字,李学勤先生认为是“举兵”的意思,指军力的动员[11]19。诚如上文所言,古代举兵包括军事动员、行军甚至交战等几个阶段。我们认为此处的“举”是指兴兵、出兵,但与军力动员有别。《荀子·天论》:“政令不明,举错不时,本事不理,夫是之谓人袄。”杨倞注:“举,谓起兵动众。”[13]314《汉书·严安传》:“陈胜、吴广举陈。”颜师古注:“举,谓起兵也。”[14]2812,卷64下·列传据传世文献,春夏之际不宜兴大事,尤其严禁征伐和杀戮。《管子·七臣七主》:“春无杀伐,无割大陵,倮大衍,伐大木,斩大山,行大火,诛大臣,收谷赋。”[15]995《吕氏春秋·仲春纪》:“仲春之月,……无作大事,以妨农功。”[16]36《礼记·月令》:“(孟春之月)是月也,不可以称兵,称兵必天殃。兵戎不起,不可从我始。毋变天之道,毋绝地之理,毋乱人之纪。”[17]419*在此需要补充的是《春秋》经传中存在所谓的“夏时冠周月”问题,《左传》庄公四年的“王三月”即“夏正月”,属孟春。

综合这些记载来看,先秦时期人们的思想观念认为春夏之际进行征伐和杀戮,有违农时,对国家和人民均是不利的。当然,先秦时期,在春季发起的战争不在少数,这说明古人是根据实际情况作出是否兴兵举措的,而非拘泥于时令、禁忌等。

战争是非常耗费国力的。《孙子兵法》有专门的论述。

《孙子兵法》作战篇:

凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮,则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。

……

力屈、财殚,中原内虚于家。百姓之费,十去其七;公家之费,破车罢马,甲胄矢弩,戟楯蔽橹,丘牛大车,十去其六[18]10-12。

上引《孙子兵法》对战争与国力耗费之间的关系论述得非常透彻。《左传》昭公十一年“桀克有缗以丧其国,纣克东夷而陨其身”[2]1337-1338所讲的也是这个道理。有鉴于此,在春夏发动战争是极其冒险的行为,故古人特别强调不在此间兴兵。

由此,“宣公十二年”的“荆尸而举”显然应该理解为,春夏之际杀伐或杀戮与当时的禁忌相违背,按时人观念楚国将为此付出代价,然而楚国却获得“商农工贾不败其业,而卒乘辑睦”这样的良好结果。究其原因,随武子那段话道出了个中缘由。这就是说,郑国是不值得可怜和救援的,楚伐郑师出有名,楚“兼弱攻昧,武之善经”,属于顺应天道的正义之举*从“德立、刑行、政成、事时、典从、礼顺”一句中“立”、“行”、“成”、“从”、“顺”均用作动词看,此处中的“时”也应该用作动词,在此当是顺应天时的意思,此为古书常训,不赘。当然此处的“时”也可能用作“是”,传世文献中“时”、“是”每可通用(高亨、董治安:《古字通假会典》,济南:齐鲁书社1989年版,第407页),“是”在这里是正道的意思。准此,不管此处的“时”字用作本字还是通读作“是”,其意思都是一样的,都是顺天时、合正道的意思。从随武子的话中可知,楚伐郑的原因是郑叛楚,楚国显然是讨伐叛逆,乃师出有名。这对于古人而言自然属于顺天应时的观念之内。因此,楚国在荆尸之月兴兵伐郑,是正义之举,不受时令限制。。“宣公十二年”所记“邲之战”的最后结果是楚胜晋败,也间接印证了随武子的话。因此,在“荆尸”兴兵却能做到“商农工贾不败其业”,这正是随武子感慨之处。

除本文所讨论的“庄公四年”楚武王伐随、“宣公十二年”楚伐郑而盟这两次战役外,在宣公十二年之前,楚国在春季主动兴兵并发生战斗,且有明确战果的战争仅有一次,即发生在僖公二十八年(前632年)的“城濮之战”,此战楚国左右两翼溃败,将军子玉自杀,楚丧失争霸中原优势。相对于也是在春季兴兵却损失惨重的“城濮之战”,楚国在“宣公十一年”伐郑并结盟,接着在“宣公十二年”再次对郑国发动军事攻势,两次兴兵的结果都十分理想。难怪随武子感触颇深。

《左传》的记载时间也支持“月名”这个说法。“宣公十二年”开头言:

十二年春,楚子围郑。旬有七日,郑人卜行成不吉。卜临于大宫,且巷出车,吉。国人大临,守陴者皆哭。楚子退师,郑人修城,进复围之。三月克之。……退三十里而许之平。潘尪入盟,子良出质[2]582-583。

这里明确指出,楚围郑历时数月。而楚国兴兵则在“荆尸”这个月,这个时间恰好在“十二年春”到“夏六月”晋国救郑这个时间跨度之内。换句话说,楚国在三月份发兵,这里的三月即“荆尸”,相当于周正的三月。

确定了“宣公十二年”的“荆尸”是楚月名,那么《左传》庄公四年的“四年春,王三月,楚武王荆尸,授师孑焉以伐随”这句话也就不难理解了。此处的“荆尸”依然指楚月名。我们怀疑“庄公四年”中的“王三月,楚武王荆尸”中的“荆尸”可能是旁注误入正文。推测此处的“荆尸”当是时人看到“宣公十二年”出现“荆尸”一词,故而在此处的“三月”旁用楚地特有的月名“荆尸”注出,以示标记和区别(详见下文)。在后来传抄过程中,旁注误入正文。类似例子在先秦文献中比比皆是,无需赘言。

当然,“四年春,王三月,楚武王荆尸,授师孑焉以伐随”也可考虑倒文所致,即此句本应作:“四年春,王三月,荆尸,楚武王授师孑焉以伐随。”但如此一来,则“王三月”之后再跟一个月名,为先秦文献所未见,故不取。

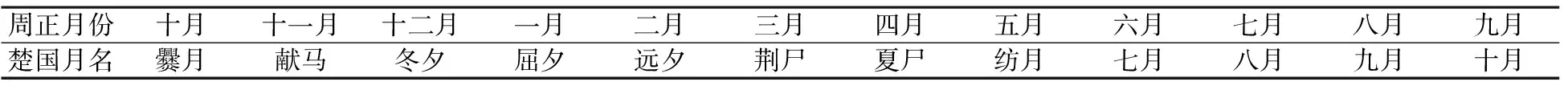

据王胜利先生研究,楚国有一套独特的历法,其中楚国的“冬夕”相当于周正的冬天十二月,楚国的“夏尸”相当于周正夏天的四月[19]68。李学勤先生甚至推算出楚国的“荆尸”相当于周正的三月[11]17,也即《左传》的周“王三月”楚“荆尸”(详见附表)。

由上述出土文献例子可知,先秦时期,齐楚两系出土材料都使用代月名,且从春秋一直沿用到战国。所以,我们有理由相信,《左传》中的“荆尸”就是秦楚简牍中的“刑尸”。那么曾宪通先生所认为的楚国月名起源自春秋[4]99,当可凭信。

最后,我们就“荆尸”为楚国月名,却出自晋人之口这一问题稍作解释。据王胜利先生研究,“特殊的楚月名可能本属于一种使用周正的历法”[19]68,“即楚国曾经颁布过这种周正历法;后来,当楚国改用亥正历法的时候,这套特殊月名被继续使用在新历中”[22]27。这就是说,所谓的“荆尸”这个月名,并非楚国独创,应是源自于周。若此说不谬,晋人说话使用“荆尸”一词便是很自然的事情。同时,上文已经指出,《春秋》经传中的“夏时冠周月”的现象。更为重要的是,“宣公十二年”中若用“三月”而非“荆尸”叙事,就会出现如李学勤先生所说的那种情况,即这个“三月”既可以表示“王三月”,也可以表示“三个月”的时间跨度[11]18,而楚国兴兵伐郑,又恰好超过三个月,二者极易混淆。为避免歧义,《左传》用“荆尸”特指第三个月显然更为妥当。

需要特别指出的是,《左传》成书后曾长时间在楚地流传。孔颖达引刘向《别录》云:“左丘明授曾申,申授吴起,起授其子期,期授楚人铎椒。铎椒作《抄撮》八卷,授虞卿,虞卿作《抄撮》九卷,授荀卿;荀卿授张苍。”[23]2据《史记》“十二诸侯年表”,“铎椒为楚威王傅,为王不能尽观《春秋》,采取成败,卒四十章,为《铎氏微》。”[24]510,卷14·十二诸侯年表杨伯峻先生即认为,《铎氏微》所本即是《春秋》和《左传》[6]34-36。可见,《左传》在楚地流传过程中,原书的一些词语有可能被楚人改写成楚国特有的词语。那么,《左传》中出现一些特有的楚地名词实属正常现象。

附表(周正月份与楚国月名对照表)*此表格根据王胜利和李学勤先生文章观点整理而成。参看王胜利:《再谈楚国历法的建正问题》,《文物》1990年第3期,第68页;王胜利:《独特的楚国历法》,《理论月刊》1994年第9期,第25-27页;李学勤:《〈左传〉“荆尸”与楚月名》,《文献》2004年第2期,第18页。:

[1] 王国维.殷卜辞中所见先公先王考[A].王国维.观堂集林(卷九)[C].北京:中华书局,1959.

[2] 杜预.春秋经传集解[M].上海:上海古籍出版社,1978.

[3] 李宗侗.春秋左传今注今译[M].台北:商务印书馆,1971.

[4] 曾宪通.楚月名初探——兼谈昭固墓竹简的年代问题[J].中山大学学报:哲学社会科学版,1980(1).

[5] 于豪亮. 秦简《日书》记时记月诸问题[A].云梦秦简研究[C].北京:中华书局,1981.

[6] 杨伯峻.春秋左传注(修订本)[M].北京:中华书局,1990.

[7] 杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1983.

[8] 石泉,主编.楚国历史文化辞典[M].武汉:武汉大学出版社,1996.

[9] 刘刚.楚月名释义——兼说《左传》的“荆尸”[J].古籍研究,2013(1).

[10] 刘信芳,王箐.《系年》“屎伐商邑”与《天问》“载尸集战”[J].江汉考古,2015(3).

[11] 李学勤.《左传》“荆尸”与楚月名[J].文献,2004(2).

[12] 蔡礼彬,王莹.试谈先秦时期军事动员[J].江南社会学院学报,2002(4).

[13] 王先谦.荀子集解[M].北京:中华书局,1988.

[14] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1964.

[15] 黎翔凤.管子校注[M].北京:中华书局,2004.

[16] 许维遹.吕氏春秋集释[M].北京:中华书局,2009.

[17] 孙希旦.礼记集解[M].北京:中华书局,1989.

[18] 骈宇骞,等译注.孙子兵法·孙膑兵法[M].北京:中华书局,2007.

[19] 王胜利.再谈楚国历法的建正问题[J].文物,1990(3).

[20] 孙刚.东周齐系题铭研究[D].吉林大学,2012.

[21] 董珊.“弌日”解[J].文物,2007(3).

[22] 王胜利.独特的楚国历法[J].理论月刊,1994(9).

[23] 《十三经注疏》整理委员会整理,李学勤,主编.春秋左传正义·春秋左传注疏卷第一[M].北京:北京大学出版社,1999.

[24] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[责任编辑:赵红]

AlsoDiscussionontheWord“Jingshi”inZuozhuan

TANG Zhi-biao1, RUI Zhao-kai2

(1.Center for the Study and Application of Chinese Characters,East China Normal University,Shanghai 200062,China; 2.School of History and Culture,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)

The word “Jingshi(荆尸)” appears twice in the Book ofZuoZhuan. Duyu regarded it as military tactical deployment,after which many scholars believed that this statement. While other scholars put forward new ideas such as “Zhengfa(政法)”,“Name of the Month”,“Military”,“Sacrifice”, “Military Mobilization” and so on. In the various of views,all the other views do not comply with the history facts except the “Name of the Month” statement.

ZuoZhuan;Jingshi;Name of the Month;Unearthed Documents

10.16164/j.cnki.22-1062/c.2017.06.026

2017-06-22

中央高校基本科研业务费专项资金项目(12QN044);教育部人文社会科学研究青年基金项目(13YJC740085);国家社科基金一般项目(15BZS046);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD740009)。

汤志彪(1977-),男,广东广州人,华东师范大学中国文字研究与应用中心副教授,历史学博士;芮赵凯(1991-),男,江苏溧水人,东北师范大学历史文化学院博士研究生。

K877

A

1001-6201(2017)06-0137-06