资源枯竭型城市转型期间土地利用变化研究

2017-11-21马思思易艳春

马思思,易艳春,高 爽

(湖北师范大学 资源枯竭城市转型与发展研究中心,湖北 黄石 435002)

资源枯竭型城市转型期间土地利用变化研究

马思思,易艳春,高 爽

(湖北师范大学 资源枯竭城市转型与发展研究中心,湖北 黄石 435002)

随着我国经济快速发展,城市对资源的开发利用尺度日益增强,生态环境破坏严重。国家采取相关措施对资源型城市整体发展进行调查研究,其中最关键的就是土地利用变化研究。本文以黄石市为研究区域,搜集2005年、2014年的Landsat卫星遥感影像,利用Envi5.1和ArcGis10.1软件经过数据预处理,基于最大似然监督分类法获取土地利用数据信息。借助土地利用动态度模型及转移矩阵,分析土地利用的流动方向以及数量的变化速度,并通过土地利用合理度模型对城市土地利用进行定量定性分析。结果证明:从2005年到2014年间黄石市土地利用动态变化较为显著,耕地、建设用地和水域面积都有所增加,而林地和未利用地的面积有所减少;10年内黄石市土地利用程度综合指数上升了4 个百分点,说明该地区土地利用在研究期间处于发展阶段;城市不同类型土地利用较合理尤其是林地和耕地,城市转型战略有成效。依据结论并针对城市特征,为城市土地利用可持续发展提供了战略措施。

土地利用;资源枯竭型;GIS;合理度

1.引言

土地利用指人类对土地自然属性的利用方式和目的意图,它是一种动态过程。土地利用动态变化在数量、方式、强度、结构和趋势等方面存在很大的差异;土地利用动态变化反映了土地利用的变化趋势[1]。全面、客观地分析土地利用动态变化和土地利用空间格局可为土地管理和土地规划制定可持续发展目标提供依据。20世纪以来,随着人地“矛盾”的日益突出,土地利用变化研究(Land Use and Land Cover Changes,LUCC)成为当今地学的研究热点,引起了国内外众多学者的关注[2]。《从空中看到的地球表面》是国外对土地利用/覆盖变化问题最早的研究(lee,1992年)。当时规模最大的工作由金陵大学农学院美籍教授JL.Buck主持的针对中国农业区的调查,并于1937年出版了附有大量统计图的《中国土地利用》一书。20世纪90年代以后,土地利用变化研究进入空前繁荣的阶段[3]。

近年来,随着全球化的发展,各国在面对经济极速增长的同时也面临着资源过度开发,生态环境严重破坏,群众大幅度失业等问题。为了解决这些问题,国外多数国家开始对资源枯竭型城市进行转型发展。其中最有影响力的就是德国的鲁尔区,20世纪60年代起,鲁尔区就进行对老工业基地的整治,推动产业转型。规划采取“自上而下”和“自下而上”的运行模式,在最大程度上实现了土地的合理开发使用,并高度融合了各方利益及优势,使土地利用变化的项目顺利进行。德国的大胆尝试使其他各国包括中国政府对本国资源枯竭型城市发展重视起来,各国开始逐步探索转型路上的土地利用变化[4]。这对中国乃至世界都提出了一个城市多方面发展的点子,促进了全国平衡发展,解决了生态环境破坏问题。

21世纪以前,我国学者对LUCC的研究都只是在借鉴国外的经验,同时在借鉴的基础上借助土地利用数学模型来分析我国各类土地利用的变化情况,并对其进行模拟、预测、解释, 最后进行分析后优化决策。21世纪以来在遥感和地理信息系统技术的支持下,国内相关学者在这一方面进行了土地利用的空间格局、过程和驱动力的研究。中科院地理所对一些典型地带的土地利用变化情况开展了研究;在1997年底到1998年初,北师大资源科学研究所,也将土地利用/覆被研究作为重点,研究了土地利用/覆盖变化对农业生态系统影响;(高志强、刘纪远等,2000)通过利用土地利用信息、TM遥感数据和植被指数数据等,对我国土地利用类型分区、土地利用综合程度指数的空间分布以及80年代以来的演变特点进行了详细分析;2003年以后由于人地关系的恶化,资源枯竭型城市的转型研究是我国学者关注的重点和热点[5,6]。(臧淑英等,2004)研究了黑龙江省大庆市的土地利用变化与湿地生态安全问题。(唐秀美等,2007)通过分析国内外土地利用分类现状,提出了现今土地利用分类与生态环境保护之间存在的矛盾。这些研究成果使土地利用变化研究相关问题提上了国际舞台,得到越来越多人的关注。

与已有的研究成果相比,本文的研究有以下贡献:第一,空间尺度上,过去大尺度或中尺度是主要的研究尺度,大城市或特大城市的土地利用变化是主要的研究对象,小尺度的研究稍显薄弱,而本文以小尺度城市即黄石市为主,全面分析城市的土地利用现状。第二,从图形特征角度进行土地利用变化研究的案例还不多,尤其是针对资源枯竭型城市转型期间土地利用和城市发展关系的研究,我国有关土地覆被的分类、动态监测和土地变化时空特征分析以及土地利用变化驱动机制的分析[7]是土地利用/土地覆被变化的研究项目的侧重点。本文则主要通过软件对图像处理得出数据,通过计算讨论城市转型情况。由此所得的结论以及政策启示对黄石市城市转型的后期发展有着重要的借鉴作用。

本文研究区域选择黄石市,黄石市位于29°30'N—30°15'N,114°31'E—115°30'E 之间,湖北省东南部,长江中游南岸。黄石市现辖4 个市辖区:铁山区、下陆区、黄石港区、西塞山区,阳新县和黄石经济技术开发区,代管大冶市(县级市),国土总面积达4583 平公里,总人口约260 万(2009 年)。其行政区划见附图1。黄石市地形地貌比较复杂,西南高、东北低,由西南向东北倾斜。地形以丘陵和山地为主,境内最高峰海拔867.7 米,最低处海拔8.7 米。黄石地处中纬度地区,气候为典型的亚热带大陆性季风气候。气候特征为冬冷夏热,光照充足,热能丰富;气温年较差大,降水量大。长江自北向东流经市境,长约76.9 公里。境内水库、湖泊与河港众多,大小河港有408 条,总河长约1730 公里。城市矿产资源颇丰,有金属、非金属、水气矿产和能源4 大类,潜在的矿产储量经济价值达4000 多亿元。地区植被种类繁多,属于亚热带常绿阔叶林区,植被有亚热带常绿阔叶落叶混交林及亚热带针叶林。黄石市地理位置优越,自然环境优美。

2.数据处理和研究方法

2.1 数据处理

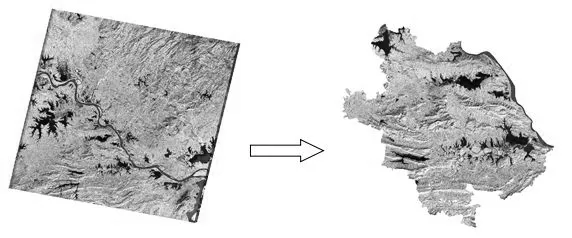

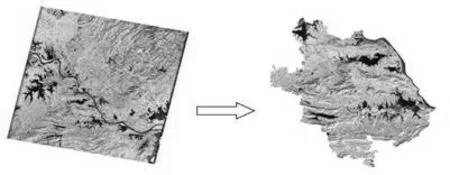

本文所用的数据主要是黄石市2005年及2014年Landsat7 ETM+的遥感影像。但得到的影像由于传感器的自身条件、薄雾等大气条件、太阳位置和角度及不可避免的噪声引起的测量值与目标的光谱分辨率或光谱辐亮度等物理量之间存在差异,所以为了得到更好的效果,将所下载的两期遥感影像进行了去条带、图像融合以及图像裁剪等一系列预处理后最终得到了较清晰的图像[8]。未经过预处理的黄石市2005年和2014年Landsat7 ETM+遥感影像如附图1、2所示。

图1 2005 年遥感影像的合成与裁剪

图2 2014 年遥感影像的合成与裁剪

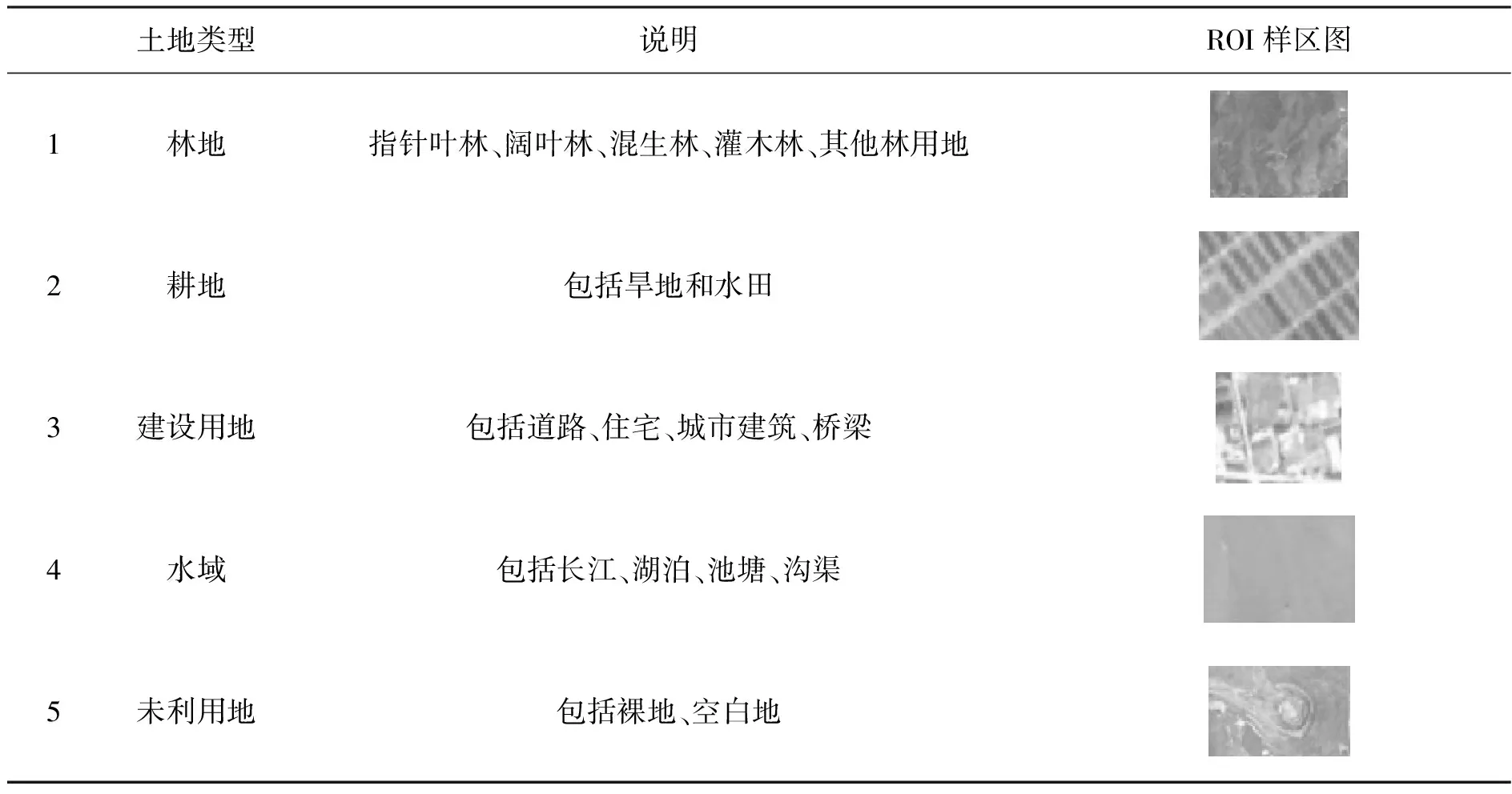

我国是农业大国,地少人多,因此对于农用地的分类比较细,而国外的就粗略一些了,比如土地利用现状调查采用的土地利用现状分类为分类依据,城镇地籍调查采用的城镇土地分类为分类依据,中科院中国土地利用分类以土地的利用方式和土地的覆盖为分类依据[9]。本文研究的土地利用/覆盖分类在中国科学院土地资源分类系统、全国第二次土地利用调查的标准的参照下,根据黄石市土地利用的特点和已获取遥感影像可解译程度,将研究区的土地分为林地、耕地、建筑用地、水域和未利用地五类。如表(1)。

矮小症,又称为侏儒症,是指儿童在生长期间,其身高明显要低于同年龄、性别儿童的平均身高的2个标准差,且生长速度每年不超过5cm[1]。在临床上,矮小症的主要病因为生长激素缺乏,若儿童为生长激素缺乏导致的矮小,则需要进行生长激素替代治疗,如果没有及时进行有效治疗,则儿童成年后的身高最终止步于130厘米左右[2]。因此,及早的诊断和治疗,对矮小症儿童的健康成长有着重要意义。而本文的目的,旨在研究并分析3.0T MRI在生长激素缺乏矮小儿童垂体病变中的应用效果。

式中:A为转移矩阵,Aij为K时期的i种土地利用类型转变为K+1时期j种土地利用类型的面积。

表1 分类体系分案和解译标志

本文采用监督分类的最大似然法[10]将黄石市两年的遥感影像进行分类并且去除噪声后得到的黄石市土地利用分类图如附图3、4所示。分类完成后,要对分类结果进行精度评价,分类结果的精度评价是进行遥感分类的最后一个重要步骤,是对分类结果可信度的一个度量。研究分类结果精度时用基于误差矩阵的精度评价方法,对分类结果分别进行评价,获得了2005年和2014年土地利用遥感图像分类混淆矩阵,检验结果表明分类的精度和Kappa系数都满足分类要求,其结果分别为88.91%和89.24%,Kappa系数分别为0.8286和0.8334,均高于最低允许判别精度0.7(Lucas,1994),因此,本文的遥感影像土地利用分类结果属于可用、可信水平。

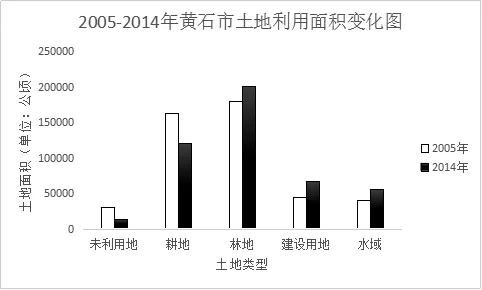

图3 黄石市2005-2014年土地利用面积变化图

图4 2005年和2014年黄石市土地利用对比图

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用动态度分析

为了更准确地把握土地利用变化情况,更好地研究各地区的区域土地利用差异及预测未来变化趋势,在定性的基础之上需要定量研究某一区域的土地利用变化速度,即土地利用动态度[11]。

The “sleeping” kidney refers to a non-functional but potentially viable kidney that may recover function following revascularization.

(1)单一土地利用类型动态变化度指在某一特定时间特定区域内,研究区域中某一类型土地利用的数量变化情况,具体表达式如下:

(1)

公式中:Lc表示研究时段内某一土地利用类型动态度指数,分别表示研究初期和末期某类型土地的数量,T表示研究时段。当T设为年时,Lc的值就是该研究区域某种土地利用类型的年变化率。土地利用动态指数以正值出现,表明其面积总量呈递增趋势,以负值出现,说明它的面积总量呈递减趋势。

古井在发展过程中也一直十分重视科技创新。古井科研人员发现,酒体中的某种物质在超过一定限值后,会使消费者饮后出现不适感,然而这种物质又是白酒呈香呈味不可缺少的。经过上千次反复验证,古井技术质量中心项目课题攻关组人员决定采用选择性膜过滤和冷冻过滤两种技术,使得酒体变得更加清澈透明,口感更加绵、甜、净、爽、香,使目标物质降低至不会引起多数人不良反应的区间范围。

1.主要收获:(1)检验了预定卫勤保障方案的可操作性。按照既定方案预案实施后勤带动演练,及时发现方案中存在的问题,提出具体的修订意见。(2)规范了卫勤指挥流程。通过战备等级转进和指挥所模拟想定作业,提升了整体指挥效能。(3)验证了卫生运输船医疗队在非制式平台展开的可行性。在某登陆舰舱室全要素展开医疗队,模拟实施批量伤员救治,对组室展开、救治流程、通过能力进行了验证。

公式可表示为:

(2)

式中:△LUi表示检测时间内,第i类土地转换为非i类土地的面积的绝对值;LUi表示起始时间内第i类土地的利用面积;T为检测时间,单位为年。

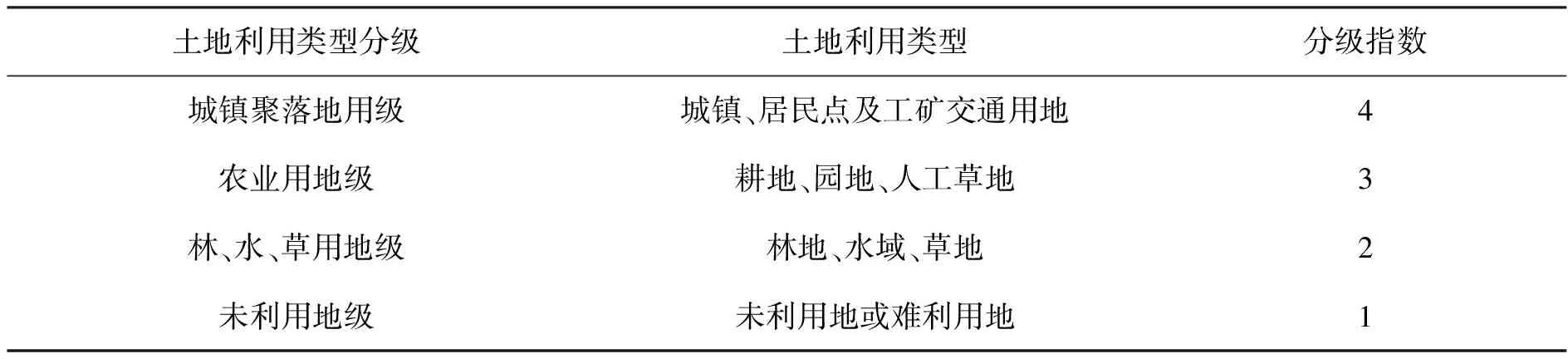

2.2.2 土地利用程度综合指数

土地利用程度是指人类对土地这一生产资料的利用强度。多种土地利用类型的变化最终可引起土地利用程度的变化,土地利用程度能将该范围内的土地利用水平和变化趋势定量化。(刘纪远等,1992)将土地利用程度分为4 级,并分别给予指数,从而对土地利用程度进行定量表达[12]。土地利用类型分级指数如表(2)。

表2 土地利用类型分级赋值表

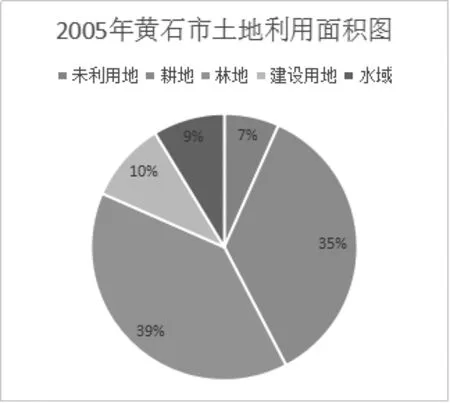

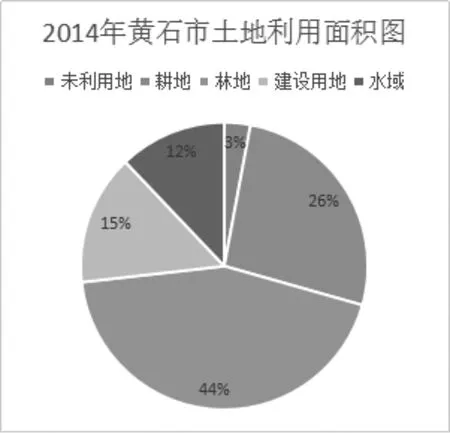

(1)根据表统计数据,2005年黄石市内以林地、耕地、未利用地为主要土地利用类型。其中林地占比为27.6%,耕地占比26%,未利用地占比13.2%,占全市总面积的66.8%。2014年黄石市内虽然仍然以林地、耕地、建设用地为主,但面积、比重变化明显,其中林地面积、农用地面积分别增加16.9%、6.1 %,草地的面积减少34%。

(4)压水试验。在进行帷幕灌浆施工过程中,孔位的设置十分重要,应用全站仪或水准仪对孔位进行测量,然后应用电钻设备进行钻孔。通过钢楔块对孔位进行校准,凭借油漆对孔位加以标记。应用水平尺保证钻机的水平度,水平度达标后,应用固定螺栓对其进行固定。完成加固工作后,还需要对钻机的平稳度以及水平度进行进一步检查。此外,还需检查起重机、钻孔和竖井是否在一条直线上。一般来说,灌浆廊道底板混凝土的厚度是不同的,控制埋管埋设深度在1~2m的范围内。

(3)

式中:Ai——研究区域内第i级土地利用程度分级指数;Ci——研究区域内第i级土地利用程度分级面积百分比;n——土地利用程度分级数;Lj——某研究区域土地利用程度综合指数(其值在100到400之间)。土地利用程度变化率可表达为:

(4)

2.3 土地利用转移矩阵模型

为了更全面、更直观地反映土地利用变化的结构特征以及各种土地利用类型变化的方向,通常采用转移矩阵(Conversion Matrix)进行土地利用类型内部转移分析[14]。其计算公式如下:

在表3中,融合层信息经济与新生层信息经济的相关性达到了0.95,是相关矩阵中最高的,这说明一个地区“两化融合”的发展水平越高,其新生层信息经济水平也相应比较高。然而,应该指出的是,这种强相关性并不能证明因果关系,还需要进一步的研究。且由于数据来源的局限性,在这两层信息经济的研究中,本文选择了第三方二手数据作为支撑,在一定程度上会影响数据的准确性。融合层和新生层不能割裂开来区别对待,融合层是推动力,新生层是拉动力,形成合力,才能推动信息经济的实质性和可持续性发展。

(5)

式中:Ai——第i级土地利用程度分级指数;Cib,Cia——某区域b时间和a时间第i级土地利用程度面积百分比。如R>0,则该区域土地利用处于发展时期,否则处于调整期或衰退期。

(6)

在确定线段图是最简单、形象的表征方式后,教师再追问一句:画表格和画线段这两种方法有什么共同的地方?然后将两幅图叠在一起(如下图),学生发现两者都清晰地表示出了每段的数量和对应的单价,由此学生初步感知了分段计费问题的几何模型。

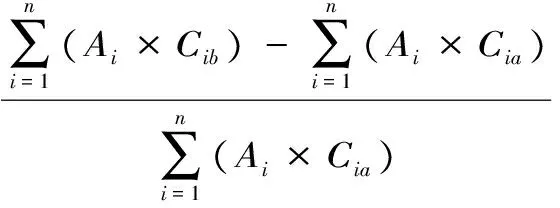

2.4 土地利用合理度模型

从上世纪七八十年代开始,黄石市可用耕地都在逐年减少,部分土地遭到严重破坏,废弃闲置,这是对自然资源的浪费。从资源型城市转变为资源枯竭型城市,不论是城市的经济还是环境都受到诸多影响,为了实现城市的可持续发展,必须要加速城市转型。在转型的过程中,对于土地的合理规划将是成功转型的前提。根据(封建民等,2015年)在《水土保持研究》[15]中阐述,对各种土地利用类型转化的合理性做出如下界定表(3)。

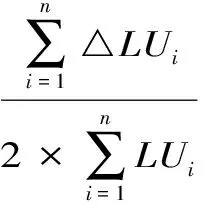

根据杨子生[16]等人的定义,土地利用变化合理度是指研究区域某一时限内地类之相互转化的合理与否及其合理性的程度。

其计算公式为:

(7)

(2)耕地的面积在研究期间处于一直减少的趋势,从2005年至2014年耕地面积一共减少了388.75平方千米,转出主要是建设面积和其他利用地,其中建设面积一共261.70平方千米,其他利用地共342.69平方千米,如准备进行建设但还没建设或者尚未建成区,还有少部分面积转换为林地。整个研究期内,耕地的转出面积大于转入面积。

(2)为了描述区域土地利用的变化率,可以使用综合土地利用类型动态度。

3.研究结果

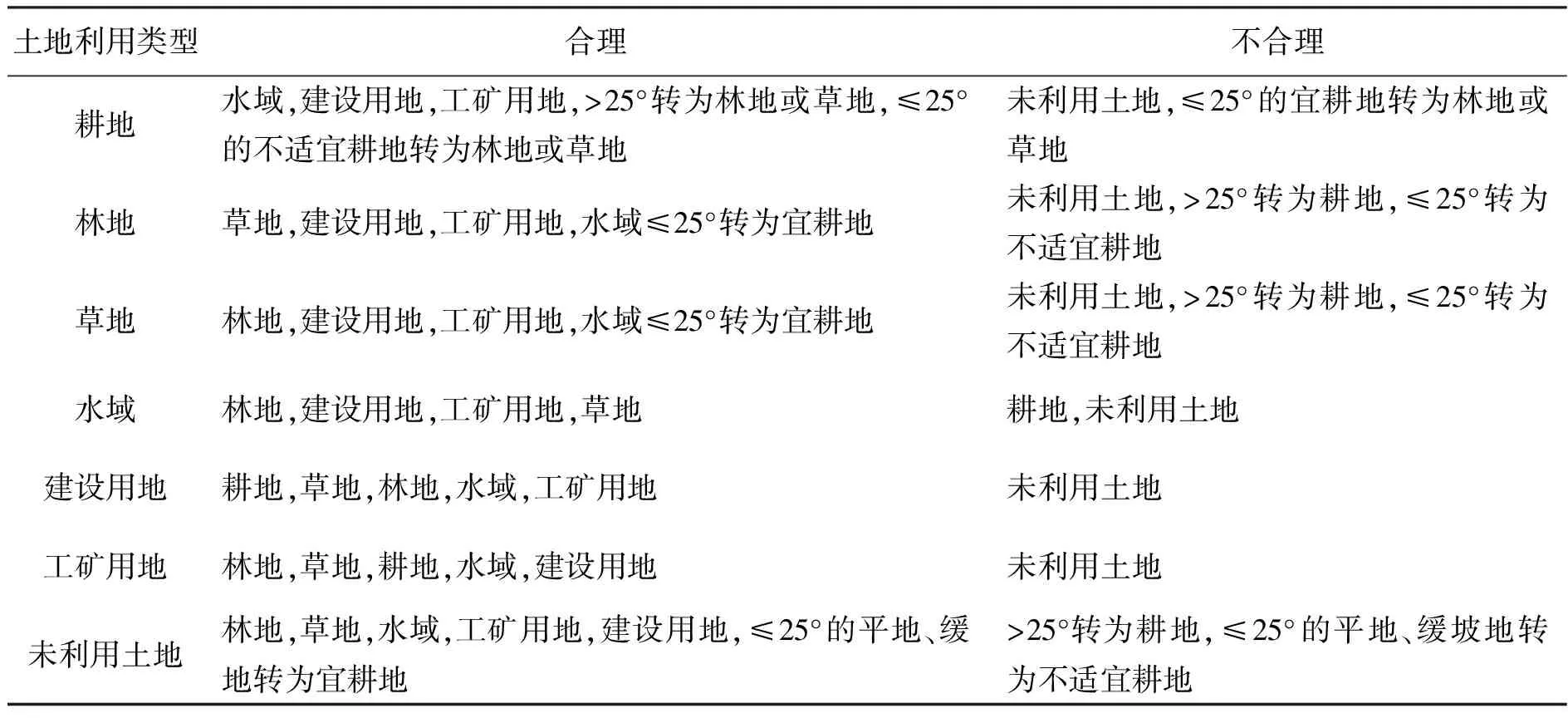

3.1 土地利用动态度分析

(一)结合上述土地利用动态度模型计算公式(1)、(2),可以分别计算出黄石市每一种类型土地单一土地利用动态度和整个区域的综合土地利用动态度。如表(4)。

表3 土地利用合理性划分标准

表4 黄石市2005年-2014年土地利用动态度

(1)刘纪远[17]等按土地利用动态值把中国土地利用的动态特征划分为四种类型:0-5:土地利用极缓慢变化型;5-15:土地利用慢速变化型;15-25:土地利用快速变化型;25-61 土地利用急剧变化型。由计算得知黄石市2005年-2014年的综合土地利用动态度为2.004,土地利用是极缓慢变化型。

FS-LASIK在0~2 mm范围前层和后层手术前后变化量差异有统计学意义(Z=-2.927,P=0.003;Z=-2.261,P=0.024),其余层次和范围术后角膜光密度均比术前小,差异均无统计学意义,见表2。

(2)由上表可大体看出黄石市2005—2014年的10年中土地利用类型变化过程,即:水体、林地、建设用地等土地利用类型的面积在增加,未利用地和耕地等土地利用类型的面积在减少;其中建设用地增加幅度最大,林地的增加幅度最小。由此可见10年来黄石市城市化水平在逐渐提高,经济的发展对土地的需求增大,使得建设用地剧增,耕地减少,其他用地占用,但受限制于经济发展速度,整体变化幅度较慢。

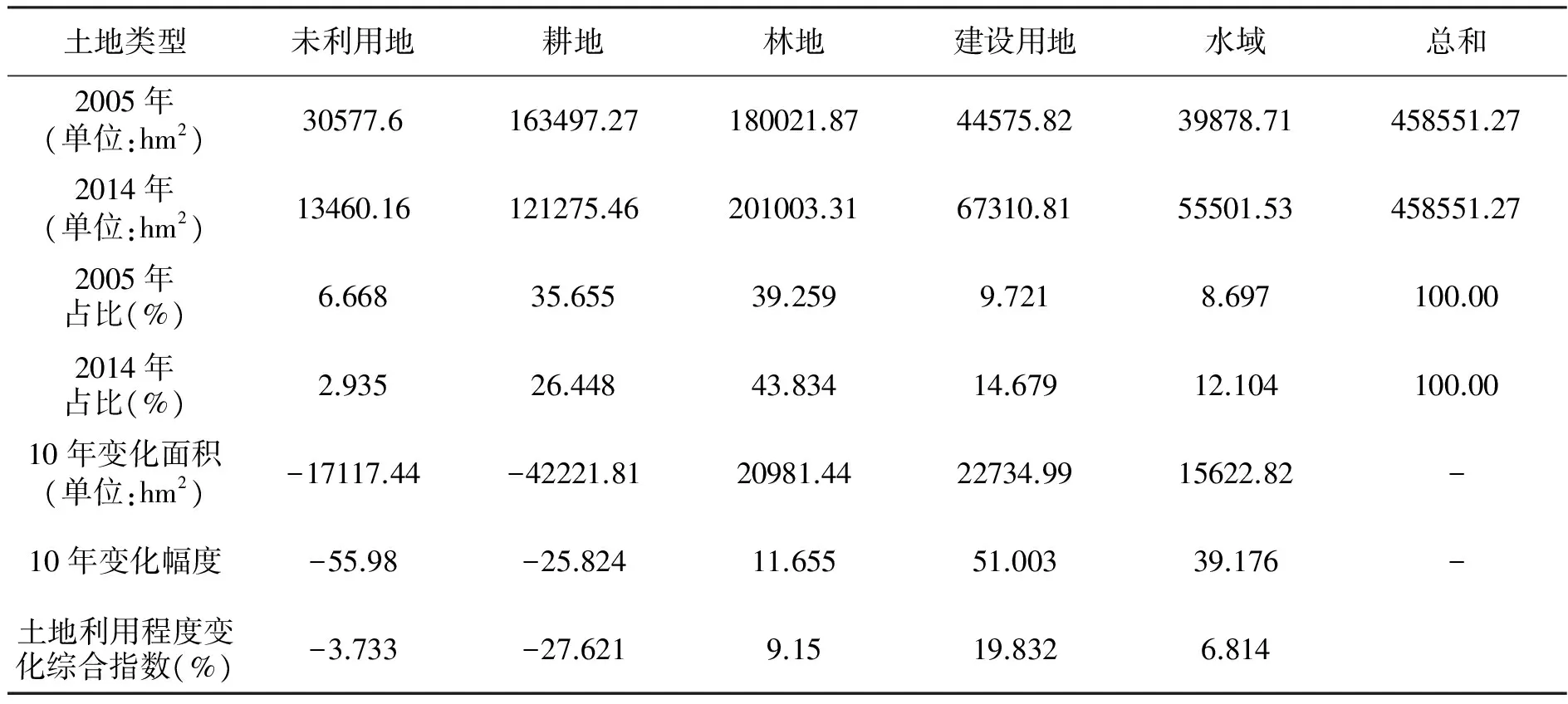

(二)根据黄石市2005年和2014年的影像解译分类数据以及土地利用分级指数,黄石市各类土地利用面积、变化数据以及各类型土地利用程度综合指数结果如下表(5)所示:

表5 黄石市2005年-2014年土地利用面积变化表

李晓华,封建民[13]等2011年提出公式可表达为:

(2)近十年来城市各类型土地面积变化如下:①黄石市耕地面积从2005年的163497.3hm2到2014年的121275.5hm2,减少了42221.81hm2,减少率为25.824%。耕地减少,一部分转化成了林地,一部分适应经济发展的需要转化成了建设用地和水域,提供充足的建设用地和水产品供给。耕地面积的变化主要是由农业结构调整、退耕还林还草及各项建设等原因引起的;是适应经济发展和生态环境保护的要求。②黄石市林地在土地利用类型中所占面积最大,面积增加20981.44hm2,增加率为11.655%。林地增加可能与退耕还林和生态保护政策的实施有关,致使耕地和未利用地转化成了林地。③黄石市林地的大面积增加说明黄石近年来天然林保护工程开展较好,旅游业发展良好,政府注重林业景观的建设。④黄石市水域面积由2005年39878.71hm2增加到2014年55501.33hm2,增加了15622.82hm2,变化率达到了39.176%。同时,近年来水厂养殖业的发展促进其面积的增加,增加面积主要来源于耕地和未利用地。充足的水资源为黄石市能源工业的发展提供了得天独厚的有利条件。⑤黄石市建设用地面积增加22734.99hm2,其中增加率为51.003%,其变化率居第二位。城镇化进程的加快是建设用地增加的主要原因。其中大部分用于厂房、居民楼工业园开发和基础设施的建设。⑥黄石市的未利用地呈下降趋势,从30577.6hm2到13460.16hm2,面积减少了17117.44hm2,减少率为55.98%,在五类中变化率最大。大部分被开发成建设用地、林地及水域。

(3)2005-2014年黄石市土地利用程度综合指数上升了4个百分点,说明在研究期间该地区土地利用程度提高,土地利用在不断发展。其中,增幅最大的是建设用地,增加了19.832%;其次是林地和水域,分别增加了9.15%和6.814%。而耕地和未利用地的土地利用程度综合指数呈现负增长,分别为-27.621%、-3.733%。该地区土地利用程度提高主要是由于未利用地和耕地大量减少,而利用程度高的建设用地大量增加。土地利用程度提高是经济社会发展的必然结果。

3.2 土地利用转移矩阵分析

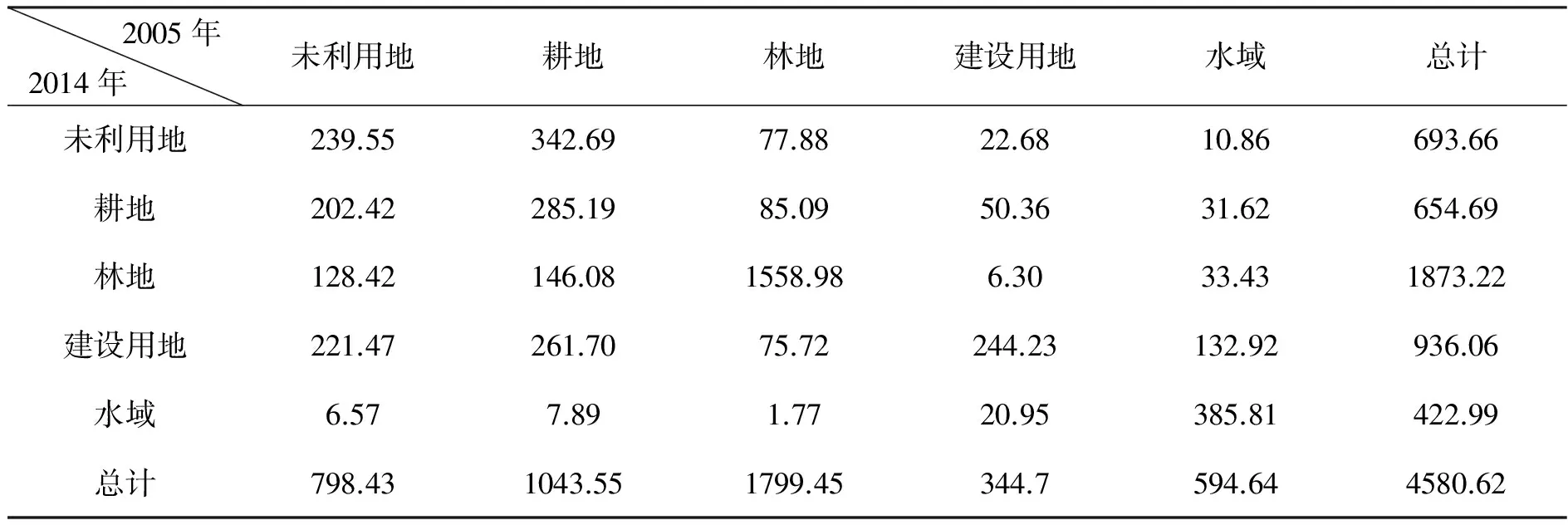

为了更加直观地分析黄石市土地利用变化的情况,揭示其内在变化过程,利用GIS的空间叠加分析功能[18],将两期的黄石市土地利用分类图进行空间叠加分析,得到黄石市2005年到2014年土地利用变化的土地利用转移矩阵如表(6)。

表6 黄石市2005-2014年土地利用转移矩阵(单位:km2)

注:表中行表示流入土地面积,列表示流出土地面积。

通过对表中数据分析,可得出以下信息:

今天家里要网鱼了,因为明天是中秋节,爷爷说:“早晨9点钟之前到比较好。现在是早上7点20分,路上需要30分钟,堵车的话就要多7分钟,应该什么时候去呢?”我说道:“30+7=37分钟,9时-37分钟=8时23分,所以8时23分去”。

(1)未利用地利用面积减少量较大,累计减少104.71平方千米,其主要转变为耕地,还有少数转变为林地、建设用地等。整体转出率大于转入率,呈减少趋势。

式中:RD——土地利用变化合理度;TA——地类转化总面积;RA——转化合理的地类面积;IA——转化不合理的地类面积。RD的值在0到100之间,其值越小表示地类转化越不合理,反之其值越大表示地类转化越合理。

(3)林地在研究期内其面积出现增长的趋势,而增长的幅度不是很大,总的增加面积为73.67平方千米是转化为了耕地,还有少部分转化成了建设面积和其他用地面积。

根据招股书披露,2015年-2017年米奥会展宣传推广成本分别为2306.37万元、6154.34万元、8166.94万元,分别占同期营业成本的14.77%、30.97%、32.32%,占比呈现逐年上升趋势。2017年、2016年宣传推广成本分别较上年同期增长32.70%和166.84%,而公司净利润2017年、2016年分别较上年同期增长49.35%、14.15%,这说明了宣传推广成本的激增对其当年净利润增速影响较大。

(4)在研究期间内,建设用地的面积出现了增加的趋势,变化的趋势非常明显。

所有的用地类型中,建设用地的变化是最大的,一共增加591.39平方千米,其主要来源于耕地。

应用本文的方法,对2018年4月30日进行的GPS车载定位实测数据进行处理。利用Novatel公司的双频商用接收机采集多组卫星数据,设置采样频率1 Hz。对于GPS载波相位数据,在大多数应用情况下,选取0.001%的误警率是可行的。而对于动态情况下应用的低成本接收机,相位噪声的标准偏差为1 cm。设置:PFA=10-5,PMD=10-4,σ=1 cm。针对设定的参数判断各卫星截止高度角下的可用性,结果如表1所示。

(5)水域的面积在研究期内呈现减少的趋势,共减少171.61平方千米,其主要是来自建设用地转化为水域的面积,总体看转出率大于转入率,呈总量缓慢减少的趋势。

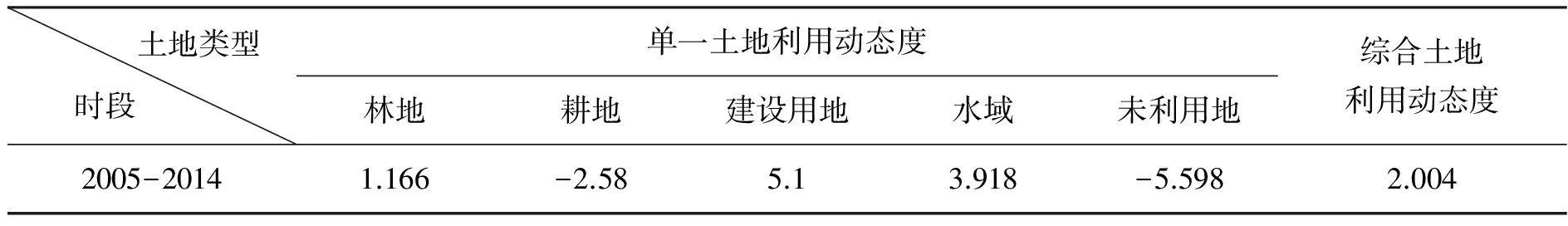

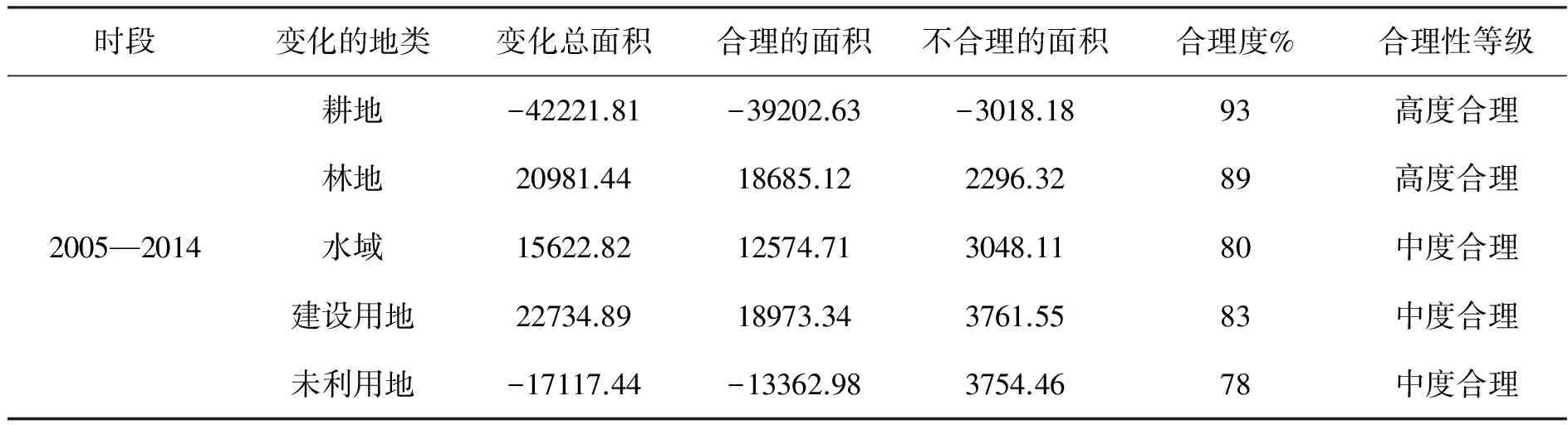

3.3 土地利用合理度分析

矿体与顶底板围岩界线清楚[13],产状与围岩一致。矿石具明显的条纹、条带状构造显示出受变质的沉积岩的特征。

根据上表一对土地利用变化合理性的界定,通过对黄石市2005年到2014年各种土地利用类型的分析,确定研究区域转化合理的地类面积和转化不合理的地类面积,再应用上式即可得出这段时间黄石市各个地类和区域总面积的RD值。

在调查分析的基础上,赵庚星[19]等在2005年研究中提到进一步将RD值分为6个等级:0至15之间为高度不合理,15至30之间为中度不合理,30至50之间为低度不合理,50至70之间为低度合理,70至85之间为中度合理,85至100之间为高度合理。根据(5)式及2005年—2014年黄石市土地利用情况得到表(7)。

表7 黄石市土地利用变化合理性分析评价(单位:公顷)

研究结果显示,自2005年起至2014年,土地利用类型的转变在合理范围之内,其中耕地、林地为高度合理,合理度分别为93%和89%,而建设用地、水域、未利用土地则为中度合理,合理度分别为83%、80%、和78%。由此证明,自城市实现转型策略以来,城市用地渐渐向林地和一些未利用的后备土地发展,虽然人口的增长必然导致居住地的增加和土地利用系统输出产品需求量的增加,但近十年来黄石市工业发达,有大量耕地、林地转换为建筑用地,也有大量未利用地、林地转换成耕地和建筑用地,实现了土地利用的均衡化。此外,黄石市在近期的土地利用规划大纲中进一步强化基本农田保护意识,采取积极的农业政策。尤其是永久性基本农田政策的提出,使耕地面积的减少速度大大变慢。使耕地增加的主要途径是土地开发、土地整理和土地复垦。总的来说,近十年以来,黄石市的土地利用较为合理。

4.结论与政策

近年来城市实施转型策略是否能够改善土地利用情况,解决土地利用不均衡问题?本文利用RS、GIS技术,借助土地利用动态度模型以及土地合理度模型,对2005年到2014年城市土地利用变化情况进行比较研究,发现:2005-2014年,耕地面积总体减少了42221.81hm2,未利用地减少了17117.44hm2;林地、水域和建设用地面积分别增加了20981.44hm2、15622.82hm2、22734.99hm2,各地类中耕地面积减少量最大,建设用地增加量最大。建设用地、水域和未利用地是主要的变化类型。并且通过动态度的计算发现:2005-2014年黄石市耕地和未利用地的动态度为-2.582%、-5.598%,呈递减状态;林地、建设用地和水域的动态度分别为1.166%、5.100%、3.918%,呈现出递增状态,未利用地的变化幅度在5类土地利用类型中变化幅度最大。其次,经研究计算,10年内黄石市土地利用程度综合指数上升了4 个百分点,说明该地区土地利用在研究期间处于发展阶段。同时依据土地利用合理度的划分标准,发现近十年来黄石市的土地利用较合理,其中耕地、建设用地为高度合理,而草地、水体、林地、未利用土地则为中度合理。最终可以证明城市的转型战略选择颇有成效。

生理学也是一门功能学科,其理论可以很好说明生活中的一些现象,例如呼吸时气体是怎样进出肺的?高热病人为何擦酒精?为何高血压病人有的是收缩压高,有的是舒张压高?另外,生理学开设的实验课,一方面提高了学生的动手能力,另一方面也可以验证所学的理论知识,从而加深对知识的理解,有条件的可以通过设计实验培养学生的分析能力和创造能力.因此,理论教学与实验教学相辅相成、密不可分.

综上,城市实现转型能在一定程度上缓解城市现阶段用地不均衡问题,是促进城市发展的重要途径。然而,黄石市要想进一步推进城市的创新建设,必须要确定未来土地利用战略目标以及措施:第一,严格保护耕地,推进城市农业的产业化。首要是对基本农田的保护,坚持占补平衡,确保土地复垦及整理开发的补充耕地数量不少于建设用地占用的耕地数量,提高农业的整体生产能力和耕地的出产率。第二,实现土地的集约、节约利用。依据循环经济的理念,优化城镇内的土地利用结构,坚持城镇用地增加和农村用地的减少,从而提高土地利用率。第三,统筹经济、社会和生态发展用地。加快推进城市的资源转型,加强矿山环境的治理恢复和矿业废弃地的复垦,改善和保护生态环境,实现城市的全面可持续发展。第四,优化城乡土地利用结构和布局。推进经营性集体建设用地使用权流转和促进城乡统筹发展。

[1]陈佑启,杨鹏.土地利用/土地覆盖变化研究的新进展[J].经济地理,2001,21(1):95~100.

[2]Ademola K.B.Random and systematic land cover trallsitions in northern Ghana[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2006,113(1~4): 254~263.

[3]Franziska H,Elmar C,Isobel F,et al .Technological driving forces of LUCC: Concept ualization quantification,and the example of urban power distribution networks [J].Land Use Policy,2010,27(2):628-637.

[4]赵锐锋,姜朋辉,陈亚宁等.塔里木河干流区土地利用/覆被变化及其生态环境效应[J].地理科学,2012,32(2):245-250.

[5]周秋文,杨胜天,罗 亚,等.2001-2009年中国及周边国家土地用/覆被变化分析[J].世界地理研究,2012,21(2):64-71.

[6]曾 敏.资源枯竭型城市产业结构调整及发展策略研究——以萍乡市为例[J].产业与科技论坛,2014,(16).

[7]摆万奇,赵士洞.土地利用变化的驱动力系统分析[J].资源科学,2001,23 (3):39~46.

[8]唐先明,刘明亮等.基于1km网格的空间数据尺度效应研究[J].遥感学报,2001,5(3):183~189.

[9]Barry N.H.Multi-sensor Data Analysis of Urban Environments[J].Photegrammertic Engineering and Remote Sensing,1984,50(10): 1471~1477.

[10]秦丽杰,张 郁,许红梅,等.土地利用变化的生态环境效应研究——以郭县为例[J].地理科学,2(4):508~512.

[11]李黎黎,马振刚,王宝钧.基于遥感和GIS技术的洋河流域土地利用/土地覆被变化特征分析[J].安徽农业科学,2008,06.

[12]王思远,刘纪远,张曾祥.中国土地利用时空特征分析[J].地理学报,2001,56(6):631-639.

[13]封建民.李晓华.基于遥感和GIS的五陵原土地利用动态变化研究[J].安徽农业科学,2011,3.

[14]乔伟峰,孙在宏,兰晓华,等.经济发达地区与欠发达地区土地利用结构演化比较——以江苏省苏州市和安徽省宿州市为例[J].经济地理,2012,12.

[15]封建民,王 黎,文 琦.榆神府矿区土地利用变化及合理性分析[J].水土保持研究,2015,2(1):4-6.

[16]王秀兰,包玉海.土地利用动态变化研究方法探讨[J].北京: 地理科学进展,2000,18(1): 82~89.

[17]高志强,刘纪远,庄大方.基于遥感和GIS的中国土地利用/土地覆盖的现状研究[J].遥感学报,1999,3(2):134-138.

[18]张 杨,刘艳芳,丁 庆,等.1996—2006年武汉市土地利用/覆被变化研究[J].生态环境学报,2010,11.

[19]赵庚星,李玉环,徐春达.基于遥感和GIS支持土地利用动态监测研究——以黄河三角洲垦得县为例[J].应用生态学,2000,11(4):573-576.

(责任编辑:胡乔)

F299

A

2096-3130(2017)06-0103-08

10.3969/j.issn.2096-3130.2017.06.020

2014年度国家社科基金项目“我国城镇化阶段的低碳发展路径研究”,项目批准号:14BJY068

2017—05—20

马思思,女,湖北黄冈人,硕士研究生,主要研究方向为人口资源环境与低碳经济;易艳春,女,湖北广水人,湖北师范大学资源枯竭城市转型与发展研究中心副教授,主要研究方向为低碳经济。