基于课程观的体育特色学校建设研究

2017-11-20王世勋

文/王世勋

基于课程观的体育特色学校建设研究

文/王世勋

体育特色学校的建设是实施素质教育的重要突破口和推手,但在建设过程中存在着跟风、短视、表面等形式化问题。从大课程的观点出发,围绕全面育人的目标,针对核心素养的培养,从选定特色项目,挖掘项目背后所蕴藏的文化内涵与其他学科融和,开发和整合课程资源,建立师生成长的学习共同体,全员全程全面参与课程建设,形成极具特色的校园文化等方面,探讨以文化滋养学生心田,建设有影响力的体育特色学校的相关问题。

课程;校园文化;体育特色学校;建设

一、前言

体育对学生的思想品德、审美素养、智力发育、身体成长等都具有不可替代的重要作用。加强学校体育工作是促进学生全面发展的重要途径,要通过学校体育活动使学生强健体魄、健全人格,养成终身体育锻炼的习惯和健康生活方式。

国务院《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》中提出,要完善体育课程,逐步形成“一校一品”“一校多品”。“体育特色学校”是促进德智体美“四育融合”,改变千校一面的突破口。“体育特色学校”就是从学生发展需要出发,结合学校有利因素,创造性地以某一项或某些体育项目为突破口,有效地开发利用体育资源和体育精神,作为影响教师、学生的学习行为,从而使学校、教师、学生形成具有稳定地、与其他学校所不同的个性色彩和风格的办学效果,并被广大群众所接受的学校。因此,体育特色学校建设是实施素质教育的重要突破口和推手。

二、体育特色学校建设中存在的问题

在创建体育特色学校的过程中,有些学校没有做好课程化的顶层设计,没有管理架构、监督评价机制,没有深挖项目的背景和文化内涵,没有考虑与办学理念相融合,没有多学科整合,没有全员参与。仅仅依靠体育老师单打独斗,形不成气候,最后不了了之。脱离课程与教学的学校特色建设,在课程与教学之外另搞特色,是学校特色建设误区。

1.跟风

不懂特色的特征和内涵,盲从盲信,跟从形势,流行什么项目就搞什么项目,流行什么口号就提什么口号,依靠外请的教育专家制定学校特色发展规划,对自己的学校历史、现状、办学优势,个性特征视而不见。只能成为陪衬,很难发展成为有影响力的特色学校。

2.短视

体育特色学校的塑造是一个过程,一些学校存在换校长换项目的现象。往往上届校长的塑造成效初显,新校长推倒重来,于是前功尽弃;有些办学条件薄弱、历史不长、缺乏底蕴的学校根本没有品牌管理的意识,对学校体育特色发展没有明确的定位,办学跟着感觉走,因而很难成就学校体育特色。

3.表面

一些学校好大喜功、急功近利,举全校之力将大部分的资源用到一支代表队上,在各级各类比赛中取得不俗的成绩,于是以此为资本,进行大吹特吹的宣传,哗众取宠,这种表面现象的最大问题是违背了教育规律,大多数普通学生的体育教育状况得不到改善。

三、基于课程观的体育特色学校建设

1.课程观

课程是指学校学生所应学习的学科总和及其进程与安排。本质上是一种教育过程,课程构成是丰富的,包含学科课程与活动课程、显性课程与隐蔽课程,也就包含了课堂教学与课外教学、模仿教学与陶冶教学。广义的课程是指学校为实现培养目标而选择的教育内容及其进程的总和,它包括学校老师所教授的各门学科和有目的、有计划的教育活动。狭义的课程是指某一门学科。

体育特色项目课程是指围绕学校开展的某个项目技能的习得、身体素质提升、习惯的养成而开发的校本课程,它包括体育课、大课间、社团活动、群体活动、业余训练等课程。

体育特色校本课程是指以体育特色项目为突破口和载体,全员参与、全程覆盖,构建的多学科融合的课程,是建设体育特色学校的抓手和平台。

2.体育特色学校的理念和目标

体育是培养健全人格的最好途径。通过体育课程学习,让孩子更有“精、气、神”,更喜爱运动,让健康伴随孩子的一生。体育特色学校目标就是让体育回归育人本原,通过训练和比赛掌握1-2项运动技术,增强健康体适能,养成健康行为习惯;在运动中砥砺意志、规范行为、学会合作、养成习惯,通过非智力因素的发展,增进智力的发展;深刻挖掘体育特色项目的文化内涵,使之与学校理念融合为一体,成为极具特色的校园文化,涵养真善美、培养健全人。

要想达到这样的目的,就要以运动项目为载体,以体育竞赛为手段。载体一定是学生参加自己喜爱的运动项目。

3.体育特色项目的选择

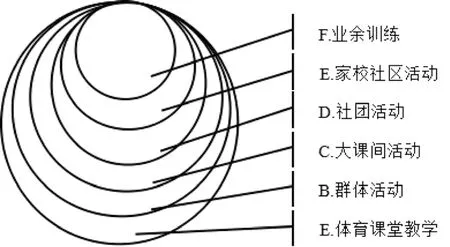

图1中六个圆代表着学校体育教育的主要路径,分别是体育课、群体活动(校内各种针对全体开展的体育活动)、大课间活动、社团活动、家校社区活动、业余训练。它们的关系正如图2所示:体育课堂教学和群体活动是基础,大课间活动、社团活动、家校社区活动是提升学校体育教育品质的重要途径,业余训练则是学校体育的名片。

图1 学校体育教育主要路径

然而,在很多时候、很多学校这六个圆的位置关系正如图1所示一样,是没有交集的。也有相当一部分学校只有A和F,更有甚者是举全校之力发展业余训练,于是出现了这样的怪相:某学校的某个运动队可以在市、省、国乃至世界取得优异的成绩,而大部分学生则根本不懂这个项目。这种怪相的存在乃至盛行,是急功近利的结果。最大的损失是作为大多数的一般学生没有享受到正常体育教育。

真正符合发展规律的关系应该如图2所示:学校在重复论证、研究的基础上,选定1-2运动项目,在体育课堂上进行全面普及性教学,引起学生兴趣并初步学习运动技术;在群体活动中围绕“项目”举办各种、各类小型多样的竞赛活动;在大课间活动中有“项目”的技能展示;通过社团活动和家庭社区活动进一步提高兴趣和技术技能;在全校充分开展的基础上,选拔有天赋、有潜质的学生进行业余训练,进行交流和比赛活动,让“项目”真正成为学校的特色项目。

图2 体育特色项目关系

选择项目的时候应该考虑:原有的基础,学校开展的传统项目,现有条件和资源,学校的办学理念与项目本身的内涵相吻合。

4.以体育为载体的学校大课程

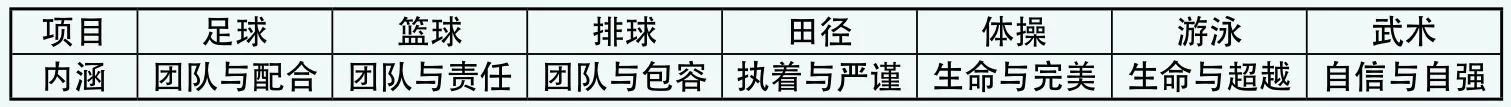

选定项目,只是初步。不能局限于项目,因为项目只是一种技能、知识的传递。表1中列举的是经典项目及其核心素养:团队、配合、责任、包容、严谨、自信、自强、超越与完美,这些素养指向可以是所有孩子。如果我们仅仅是把关注的焦点放到某个项目本身的技术、技能的层面上,结果只能是让一部分有天赋的孩子获得机会,而大部分没有天赋或资质一般的孩子则失去了参与的兴趣和机会。透过项目背后承载的体育精神、体育理念、核心素养,把这种精神和思维方式加以梳理、总结、凝练、提升,形成学校文化。只有上升到学校文化层面,这种体育项目才是真正指向全体学生,指向素质教育,指向健康第一的。

要让项目成为特色,让学校成为体育特色学校,需要进行课程化的顶层设计。核心就是深挖项目的文化内涵,与学校办学理念深度融合,构建以文化为引领的特色校本课程;师生全员全程参与课程建设,教师投身于创造性、研究性、反思性的课堂实践;过程即课程,让课程资源生活化(让体育运动成为学生的生活)、事件化(运动中的各种事件)。

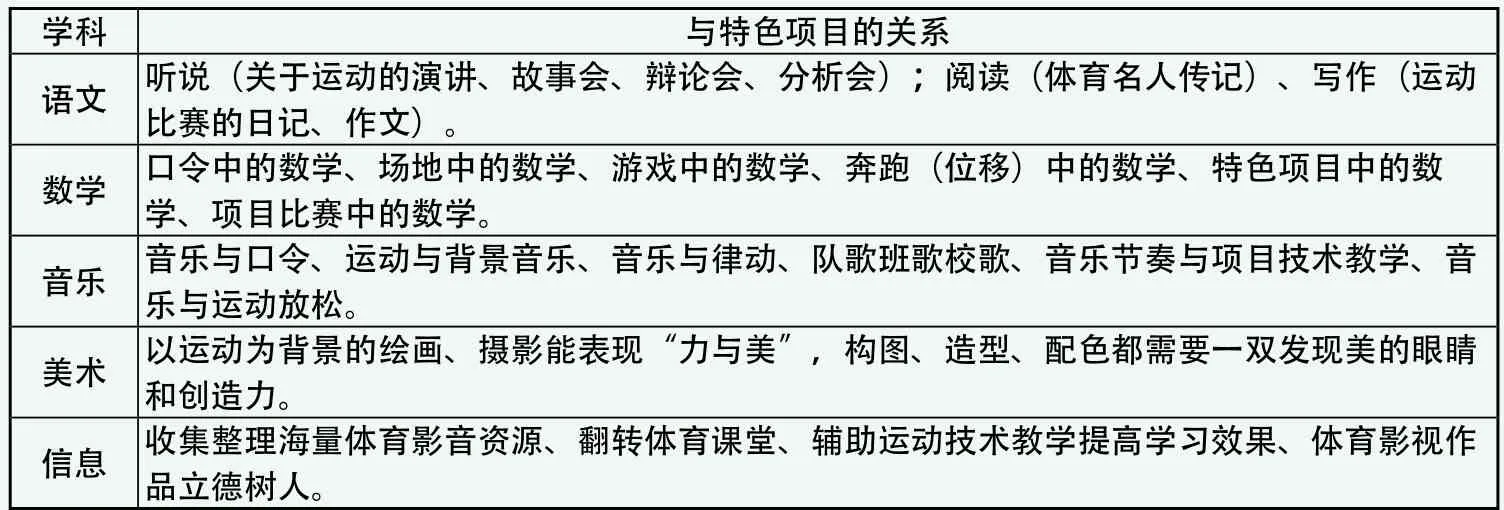

在物联时代,知识可以通过检索获得,只有通过跨学科融合、多元文化熏陶提升综合素质,才能适应社会的需要。表2所示的是各学科与项目融合的例子。

因此,深刻挖掘项目的文化内涵,促进项目与学科的融合,使项目中有学科、学科中有项目,让孩子们把学科学习、项目学习与竞赛活动变成生活,变成生命的一个个有意义的特殊事件,这个过程本身就是课程。课程资源是丰富的、形式是多样的、文化是多元的、滋养是全面的。

表3所示的是以体育特色项目为载体,多学科参与、全员参与的校本课程理想框架。框架的主旨是构建立体的、多元的、高度融合的、具有浓郁特色的校园文化。让孩子灵动的生命在这样的校园受到熏陶和滋养。

如表4所示。建设体育特色学校是一个系统工程,需要全员参与,更需要一个坚强有力的组织机构。那种单靠体育老师、体育部门有所作为的想法是比较幼稚的。体艺处、教导处、德育处、教研室、后勤处等部门应思想统一、目标一致、调度有方、密切配合,针对育人目标、核心素养终极问题,各自演绎不同部分、不同侧面的精彩——我有我精彩,你来更精彩。

表1 传统经典项目中的文化内涵

表2 小学阶段学科与体育项目融合示例(生活体育)

表3 体育特色项目学校建设大课程框架

表4 体育特色项目学校建设管理架构

5.在构建体育特色学校的过程中应注意下面的问题

(1)校长必须是懂体育的,懂得体育背后所蕴含的文化内涵和价值,有先进的办学理念、有高超的管理能力(管事理人);副校长必须具有超强的执行力和凝聚力。

(2)课程即过程,这是一个共生共长的过程。在过程中,需要校长为下属指路、搭台、鼓掌;需要学校为老师指路、搭台、鼓掌;需要老师为学生指路、搭台、鼓掌。

(3)建立师生学习共同体。利用云技术,建立云平台,让师生共同参与课程资源开发和活动设计。让孩子们在参与各种“自己设计的活动”中快乐成长,让老师在开发课程资源、拓宽视野、深入研究的过程中促进专业化发展。

(4)建立监督和评估机制。发挥评价的导向、诊断、鉴别、激励的作用,让学生、教师、学科、部门都能从监督和评价中受教受益,这将有利于各自的发展从而带动校园文化的整体发展。

四、结语

体育特色学校建设是以全面育人为目标、以体育项目为题材、以活动(竞赛)为载体、以学科融和为支撑、以展示和评估为抓手,全程、全员、全方位的进行课程构建和校园文化建设。

体育特色学校课程构建目标应该直指学生的核心素养——人际交往与合作,健康素养,学会学习,道德品质,社会责任与公民义务,批判与创造,问题解决与实践,自我管理,法律与规则意识。通过核心素养的提升培养健康、负责、正向、自律的公民。

体育特色学校建设是一个系统工程。各学科、各部门的思想必须统一。部门领导、学科教师要有融合的思想,深度的互信、紧密的配合、精神的融合。学科和部门只是系统中的一员,但不可或缺。

[1]黄甫全.大课程论初探[J].课程·教材·教法,2000(5).

[2]张晓玲.体育特色学校发展思考[J].体育文化导刊,2012(4).

[3]赵艳.定位-学校体育品牌建设的第一[J].内蒙古体育科技,2012(3).

[4]许锋华、岳伟.课程即过程-关于过程课程观内涵的诠释[J].教育理论与实践,2008(1).

(广东省中山市华侨中学 528400)

G633.96

A

1005-2410(2017)10-0031-03