互动中的心智:走向广义认知观

2017-11-17黄蓓

黄 蓓

(宁波大学 外国语学院,浙江 宁波 315211)

互动中的心智:走向广义认知观

黄 蓓

(宁波大学 外国语学院,浙江 宁波 315211)

认知语言学一向将研究重心放在心理结构上,这在无形中形成了个体认知的取向,对语言的社会使用维度则有所忽视。究其根本,这源自对认知及概念化的狭隘解读。有鉴于此,本文主张扩充认知与概念化的内涵。我们拓宽了概念化主体与概念化对象的范围,明确了概念化的目的导向性。呼应当前认知语言学对语言社会性的回归,本文主张从体验认知拓展至互动式体验认知。最后,本文主张,语言的完整认知表征体现为心智寓于互动之中。这一点不仅作为一个主张是可行的,而且在小句结构中有明晰的体现,我们采用来自主观性领域的证据说明了这一点。

认知;概念化;互动式体验认知;互动中的心智;拓展

0 引言

认知语言学奉行“意义=概念化”的观点,主张表达式的意义发端于个体说话者的概念化活动中(Lakoff et al.,1999;Langacker,1999;Talmy,2000)。认知语言学的目标,即在于阐明心理过程在语义及语法中所起的重要作用。这使其表现出从心理学角度观照语言的倾向,即将语言视为个体心智中的知识表征来考察。它将语言的描写模型约减为一套简单的认知机制,这些机制负责将构式——具有不同复杂度与抽象度的存储在心智中的固化模式——组装成完整表达式。由此,语法被视为大大小小的构式构成的清单(Goldberg,1995:6),它们共同构成了语言知识的心理表征。由于其研究重心落在心理结构上,这在无形中形成了个体认知的取向,对语言的社会使用维度稍有忽视。

尽管作为一种基于用法的取向(Barlow et al.,2000),早期认知语言学往往徒有基于用法的主张,很少关注实际的语言使用者在社会互动中的情况。尽管它充分照顾到了语言的意义维度,对真正的交际维度却有所怠慢,语言的社会性与交互性成为认知语言学中的薄弱环节。这源于对认知及概念化的狭隘解读,侧重认知的个体性与概念化的非社会性*这一点主要归咎于对乔姆斯基的心智观的继承。通过将语言知识限定在个体头脑中天赋的语言习得机制,乔姆斯基创立了一种个体意义上的认知观。认知语言学在反对乔姆斯基语言学的同时继承了其心智主义立场,因而未能避免其心智观的局限性。。呼应目前认知语言学中的“社会转向”趋势,亟待解决的是对概念化与认知的内涵加以扩充,从而将语言的人际互动及语篇社会功能涵盖其中。

1 认知语言学中的薄弱环节

认知语言学以认知为导向,以承载认知主体身份的说话者为切入点,以通过语言透视心智的运作规律为目标,这就注定了主体和心智成为认知视角下语言研究的关键词。语言研究的天平倒向了主体维度,但随之而来的是对语言的社会性和交互性的怠慢。如何将心智与社会、主观性与交互性兼收并蓄,是认知语言学自身的完善所无法回避的问题。

1.1语言的社会性

早在现代语言学发端之日,索绪尔便将语言的社会性提上日程。在其经典的语言-言语二分法中,语言被界定为一套社会规约,一组言语社区共享的代码。言语则被界定为个人化的心理活动,涉及将语言代码付诸实际运用的过程。然而社会代码与个体使用间缺失了一环——个体关于这些代码的知识(Geeraerts et al.,2007:10)。乔姆斯基的语言能力概念填补了这一空缺。语言能力是对语言系统概念的内化,是语言使用者的内部语法。语言能力的提出将语言研究引上了心智研究的轨道,但与此同时,乔姆斯基将语言囿于一项新的二元对立——语言能力—语言运用,索绪尔关于语言作为社会符号系统的观点未能得到继承。由于乔姆斯基轻语言的社会本质,及其对语言的天赋本质的强调,其认知观是非社会性的,脱离语境的,在很大程度上囿于个体认知。出于对乔姆斯基的心智观的继承,认知语言学初期也将社会语境排除在语言认知的范畴外。

不可否认,语言是一种社会事实,甚至是社会事实的典范(索绪尔,1999 [1916])。著名社会学家涂尔干(Durkheim,1996 [1893])认为,社会事实不单是个体认知表征的总和,因为对个体而言,社会事实是相对自在的,预先独立于任何个体的思想或意志,因而无法约减为生物学或心理学事实。同样,语言本身并非所有个体使用者言语的总和,因而无法约减为其在个体心智中的表征。其次,语言意义是约定俗成的,因而首先寓于社会层面而非个体层面,甚至先于个体对其认知而存在。当然,语言规约本身也需在个体说话者的头脑中得以表征,否则便无从指望人们去遵循。再次,作为存在于社会集体心智中的规约,语言统摄着个体的使用情况,这种约定性显然非认知因素本身所能囊括。

从社会语言学角度来看,语言是一套分布于言语社区中的抽象模式,外在于个体而存在(Weinreichetal.,1968)。社会语言学的核心“教义”是社会群体在概念上先于个体而存在(Labov,1972),因而其关注重心不是说话者的个人言语,而是其在多大程度上对应于宏观的群体模式。即便言语也不仅仅是个人性的:首先,言语使复杂的交际成其为可能,而交际是一种社会活动,因而可以说言语活动同样是社会性的。其次,言语本身存在社会限制。例如,有人向我们打招呼时,我们需要做出回应;跟某个人讲话时,我们的措辞需顾及对方的社会身份;其他人发话时,我们应多多少少保持安静。这就要求我们在群体与个体之间做出平衡。一方面,群体的共享知识、信仰和文化系统不仅同个体的生物存在无关,而且先于个体而存在,因而无法单纯参照个体的神经结构来解释。就其本质而言,某些问题也需在群体层面上研究,如规范是如何建立、维持的,如何确定语言变异的实际范围。另一方面,概念结构与文化模式之间存在着系统互动,各种认知过程(如推理、抽象概念的理解)均离不开文化模式的参与。有鉴于此,目前亟待解决的是恢复社会互动在认知观中的合法地位。近期认知社会语言学的兴起代表了朝这一方向的努力(Kristiansen et al.,2008;Geeraerts et al.,2010;王天翼 等,2012;赵永峰,2015)*作为认知语言学与社会语言学结合的产物,认知社会语言学致力于在认知框架下解释社会语境中的语言变异问题。。

1.2 语言的交互性

语言不仅充当着交际的工具,也充当着认知活动的工具,这一点已得到众多语言学家的认同(Evans 等,2006;Igakemi,2005;Langacker,2008)。语言作为与他人交流的工具,表现出对话性,涉及两个交际主体在说话者与听话者的角色之间来回切换。同时,语言作为自我表达的手段,又表现出独白性,涉及单个认知主体内心独白式的言语。按照功能派的立场,语言的首要功能在于交际,因而交互性与对话性是语言最本质的特征(Bahtkin,1981)。出于其认知立场,认知语言学更多地关注的是语言的独白性,侧重说话者的认知主体地位。这造就了其独特的意义观:意义源自我们对世界的概念化,而概念化涉及林林总总的心理经验,因而意义寓于个体说话者的头脑中(Lakoff 等,1999;Langacker,1987,2008)。

按照传统认知观的解读,将语言看作人类的交际工具,与将其看作一个认知系统似乎存在矛盾之处,因而意义的交互性在很大程度上被忽视了*近年来,认知语言学开始认识到语言的双重功能:符号功能与交互功能(Evans et al.,2006;Igakemi,2005;Langacker,2008),但在实际研究中往往有厚此薄彼之嫌。。这一点在很大程度上出自对认知的狭隘解读,即认知主要是个体意义上的。事实上两者并不矛盾;恰恰相反,交际与认知构成了语言的一体两面。沉思默想并非语言交际的常态;反过来,空空如也的脑袋也无从进行交际。尽管认知语言学着力强调语言的非自足性,但仅限于其相对于一般认知系统的非自足性,事实上语言相对于其发生环境同样是不自足的。认知观无法忽视的一个事实是:个体对表达式意义的认知,包括对其在言语社区中的规约度的评估,是通过交际互动发展起来的。语言意义的确立即是在言语社区的成员中间约定俗成的过程,否则我们甚至无从回答这样最简单的问题:为何ring可从基本义“环状物”引申到指称竞技场、走私团伙,却不能用于指称橡皮筋?说话者关于表达式的常规用法与理解,在很大程度上受制于言语社区业已确立的语言习惯。这说明,语义不是预先确定的,而是交际双方主动协商的产物。从语言的交互本质来看,意义是在语篇与社会互动中动态地浮现出来的,涉及会话双方对彼此的知识、想法及意向做出的协商。因而意义不仅植根于个体说话者的头脑中,也同样植根于言语社区中,植根于言语事件的语用环境及周围世界中。各种交互模式,包括语篇期待、言语行为场景、话轮、体裁,同样是语言意义不可或缺的一部分。

2 对概念化内涵的扩充

认知语义观的核心是将意义等同于概念化,强调人在意义建构中的主体地位,认为表达式的意义发端于个体说话者的概念化活动中。广义上,概念化涵盖林林总总的心理经验,而心理经验的本质在于某种神经活动的发生,因而概念化发端于认知加工中(Langacker,2008:30)。不过,这仅道出了概念化的一个维度,不足以说明语言意义的全部。要成为实时交际中的意义,概念化必须现实化为实时的概念化主体面对特定概念化对象的交际行为。这就要求我们对概念化的主体维度、客体维度加以扩充,阐明其目的导向性。

2.1 对概念化主体维度的扩充

认知语言学将意义等同于概念化。概念化本质上是一种认知活动,这种活动背后自然预设了一个进行概念化的主体——概念化主体。认知语言学家认识到,概念化需要调用多种能力,如感知、动觉、智识方面的,并唤起各种知识。这道出的是认知主体的属性。然而,概念化并不独立发生于封闭的头脑中,否则将导致极端的心智主义和唯我论。传统认知观认识到了这一点,推崇体验认知观(embodied cognition),将内在的认知与外在的体验加以连通(Laokff et al.,1999)。但其所讲的“概念化主体”仅仅强调人作为认知主体的地位,这就势必将意义建构归结为发生于个体心智中的活动。然而人既是认知主体,又是社会主体,因而对表达式的概念化理解也必然涉及这两个维度。在语言的生成和理解中,认知主体的任务是对知识、信息进行语言表征,社会主体的任务则是面对特定的交际对象、交际场合选择恰当的语言表达。前者负责表达、理解的准确性,后者则负责交际的得体性。

2.2对概念化客体维度的扩充

认知语言学强调概念化不是空穴来风,而是植根于体验之中。这预设了概念化存在所指对象,其所指向的首先是外在的物质世界。这是传统认知观默认了的。不过需要补充的是,概念化的对象不仅包括客观世界,还包括主观的内心世界,以及主体对内在及外在世界的评估。同时,概念化需要唤起林林总总的背景知识,包括常识及物理、社会、文化知识等。在讲话时,我们所概念化的不只是所谈论的对象,还包括语境的方方面面,甚至包括我们对交际对象的知识及意图的评估。在此意义上,概念化不仅植根于体验之中,同样植根于社会互动之中;概念化不仅是我们与世界打交道的重要手段,更是与他人打交道的重要手段。

2.3概念化的目的导向性

认知语言学的意义观可概括为“意义=概念化”,但概念化并非无的放矢。鉴于认知语言学对意义的体验性根基的强调(Lakoff et al.,1999),概念化并不囿于心智,而总是针对世界某一方面的概念化。出于语言的社会互动本质,有必要从语言用于共同交际行为的高度重新审视概念化。交际要得到成功,必须满足两个要素:一是概念化,二是互动过程。以“凶手是他!”为例。要理解这句话,“凶手”一词必须被成功激活,并映射到正确的语篇指称对象上。若不能做到这一点,即便可以成功唤起概念化,交际也难以顺利进行。成功的语言交际意味着概念化必须外化,成为交际双方共享的指称对象。在此意义上,概念化并非单纯发生于个体头脑中的私人行为,还需与交际的互动语境关联起来。如Croft(2009:410)所言,意义“涉及的不单单是概念化,而是出于交际目的而概念化”。

3 对认知内涵的扩充

3.1对语言的社会性的回归

语言的社会性早在现代语言学发端之日已被提上日程。从索绪尔到乔姆斯基,语言的社会性经历了一个失落的过程。在今日认知语言学社会转向的背景下,对语言的社会性的回归是历史的必然。从认知语言学的核心主张来看,将社会性纳入认知观也是其题中应有之义。

作为一种基于用法的语言观,语言的认知分析不仅要考虑语法结构及其体验基础,还要考虑这种结构如何从语言使用中衍生出来、并与语言使用相互作用。因此,不研究语言的社会使用及使用环境,就谈不上基于用法的语言学。传统认知语言学聚焦于理解概念如何植根于体验性经验之中,其所忽视的正是概念植根的社会语境。社会过程塑造了概念化,因此,需要将其发生的社会语境加以还原。有鉴于此,近年来认知语言学中出现了“社会转向”,有识之士开始呼吁恢复语言的社会文化属性在认知观中的合法地位。Sinha(2009)将语言并称为“生物文化龛”与“社会机构”,意在强调语言不仅是一套概念化手段,更是一种社会秩序,从原则上对语言使用加以规范。Labov(2010:2)从社会语言学视角出发,主张认知本身具有社会维度,存在一种认知机制作用于社会层面。他将认知看作一种社会过程,一种对个体之外的社会模式加以捕捉的能力。Harder(2010)则做出了概念识解与社会建构的区分,主张将两者分别视作认知过程的内部端口与外部端口。作为社会转向的代表,Harder主张“行动中的概念化”,致力于探讨概念在社会互动中的功能,阐明概念化在交际中扮演的角色。其要旨是:我们对世界的理解源自我们所参与的社会及互动过程(Harder,2010:322)。这意味着对于用法事件中涉及的概念,既需从其概念属性来理解,又需从其在社会空间中的因果关联来理解,这是理解概念化的社会意蕴的前提。

3.2 从体验认知到互动式体验认知

认知语言学奉行体验认知观,主张认知源于我们的身体与环境的相互作用。这一立场使其得以避免陷入心智主义或唯我论。不过,有必要进一步扩充体验性的社会内涵,走向互动式体验认知。

传统体验观在很大程度上囿于说话者的个人经验,言语社区的每个个体调用自己对物理世界的体验,创造出与其他个体俨然相同的隐喻、转喻映射或概念整合模式。如在Lakoff & Johnson(1980)那里,隐喻的固化通常被描述为单纯发生于个体说话者心智中的认知过程,而鲜有考虑到与其他说话者的互动情况。事实上,体验不止于个体经验(生理意义上的体验性),更是在社会大环境中的互动式体验,因而还应涵盖文化环境及社会互动。这正是语言习得和语言使用的大环境。Geeraerts旗帜鲜明地主张:“语言的体验性不仅是生理意义上的体验性,同样是一种社会境遇。人是文化的一部分,其想法亦然;我们发展出各种概念借助的不仅仅是我们的身体,还有我们所处的文化环境。”(Marín-Arrese,2007:291)他近期明确提出“社会符号承诺”,主张将其作为Lakoff(1990)提出的“认知承诺”与“概括承诺”的补充(Geeraerts 2016)。“社会符号承诺”的内涵是:对人类语言的解释需与语言作为一种社会符号的事实相一致,将其解释建立在一种超越个体的方法论之上。事实上,这是认知语言学基于用法观的必然要求。

4 互动中的心智

4.1语言、认知与社会互动

心智寓于社会之中,这是生物演化与意义生成的根基所在。按照Vygotsky(1986)的观点,语言习得是一个双向互动的过程:一面是儿童的思想在语义中得以凝固,另一面是儿童的言语得以语法化。在习得语言的过程中,儿童同时成为周围言语社区的一员,逐步发展出参与意义事件的能力。这些事件植根于语言本身所构筑的语篇世界中。在此意义上,不仅语言植根于认知中,认知本身也植根于社会互动中。一方面,不存在未被任何社会因素所影响的抽象认知;另一方面,倘若社会因素未被认知所掌握,也不可能对言语的选择施加任何影响。这说明,认知与互动因素总是你中有我,我中有你。在此意义上,语言认知不仅发端于个体心智中,本质上也应视作一种社会群体现象。对其完整架构除需考察个体的角色外,还需考虑社会群体所扮演的角色。这是因为语言的产生源于社会文化语境的需要,而非个体认知发展的自然结果。相反,正是群体的社会认知催生了个体的语言认知进化的需要。

归根结底,意义源自主体创造意义的活动,语言认知是主体以语言为媒介作用于外界的活动。因而语言的认知观与社会观必须有效地结合起来。认知观的构成是个体,社会观的作用对象则是社会活动。社会过程提供了创造意义的潜势,认知活动则实现为意义的现实体现。诚然,人类若无某种认知能力,语义就不可能存在。然而说意义是基于认知的,并不等于说认知是意义的全部。语言的构造涉及的不仅仅是认知,而是植根于社会与文化中的认知。脱离了其所生存的社会文化语境,所谓的人类自然语言,所谓的语言认知,终将不复存在。

4.2 互动中的心智:来自主观性领域的证据

狭义上,主观性指的是说话者针对命题内容的信念或态度(Traugott 1989:31)*也有学者兼作广义与狭义解读,如Lyons将其定义为“自然语言在其结构及常规运作方式中,为言语主体提供了表达自我及其态度、信念的手段”(Lyons,1982:102),前者涉及语言运用中的主观性,后者涉及语言结构中的主观性。考虑到这里关注的是主观性在语言结构中的投射,我们仅取狭义理解。。作为一种命题态度,主观性本质上反映的是主体的认知立场,预设了一个隐匿于命题背后的认知主体。这种认知意蕴正是认知语言学视其为重要主题的根本。这种认知立场在语言结构中有象似性体现。小句的内层为某个命题,寓意说话者(或宽泛意义上的人)的体验性经验(包括生理、心理与情感体验);其外层通常包裹上某一态度或立场,源自认知主体对外部或内部世界的观照。典型情况如I think、 I suppose引导的认识性补语从句,下面是来自BNC的例子:

(1)a. [I think [Michael Jackson is a very talented man]].

b. [I think[she is very beautiful]].

(2)a. [[It’s very easy to hate him], I suppose].

b.“[I suppose [you think [this is very entertaining!]]]” she whispered furiously.

在(1)中,think的补语指向的是说话者的体验性经验,这个经验带有明显的私人性质,同时也是I think 这一认知立场的对象。(2)中的情况更复杂一些,(2)a中I suppose后置,表现出一种事后性的评价;(2)a中体现的是认识立场的两级嵌入,I suppose表现的是说话者she的立场,而she转述了you的立场,因此this is very entertaining并非为she本人的看法。

不过,这种[认识立场[命题]]的二层结构并非句子表达的全部,命题要成为可交流的表达,最终须与交际框架相连。通常不难看到主观性表达本身嵌入交互框架的情况。这种情况多见于话语标记,它们构成了从句子向语篇过渡的黏合剂,也标志着从命题层面走向语篇互动层面。以well为例:

(3)[Well, [I think [the film may already start]]].

概括来讲,在句子结构中,可以界定一个三层的结构区间。内层是命题层,中层是主观性作用的层次,外层是交互层。命题区、认识区、交互区辖域依次扩大,后者可以前者为辖域,但反之则不然。主观性的辖域大于命题层但小于交互层,上启语篇层,下承命题层。命题、认识及交互三个结构区间依次呈包含关系,宽泛上分别可对应于Sweetser(1990)提出的物理域、认识域及言语行为域。从小句结构的组织情况来看,(3)可分析如下:*当然,小句结构的具体组织情况还与一种语言的基本语序有关。在SOV型语言(如日语)中,交互成分聚集在句尾部分,呈右重心。不过这一点与辖域问题并不矛盾,依然是呈现辖域层层包含之势:(1)[[[命题内容]主观性成分]-交互成分][[[えが が はじまる] か ] ね ] [[[电影 SUB 开始] 思量 ] 询问 ]

(4)[交互成分[主观性成分[命题内容]]]

[Well, [ I think [the film may already start.]]]

这种包孕关系有其认知动因:通常心智处理是言语行为的前提(Leech,1983)。上例中我们首先思量演出是否开始,而后才去要求听者加以澄清,而非反之。

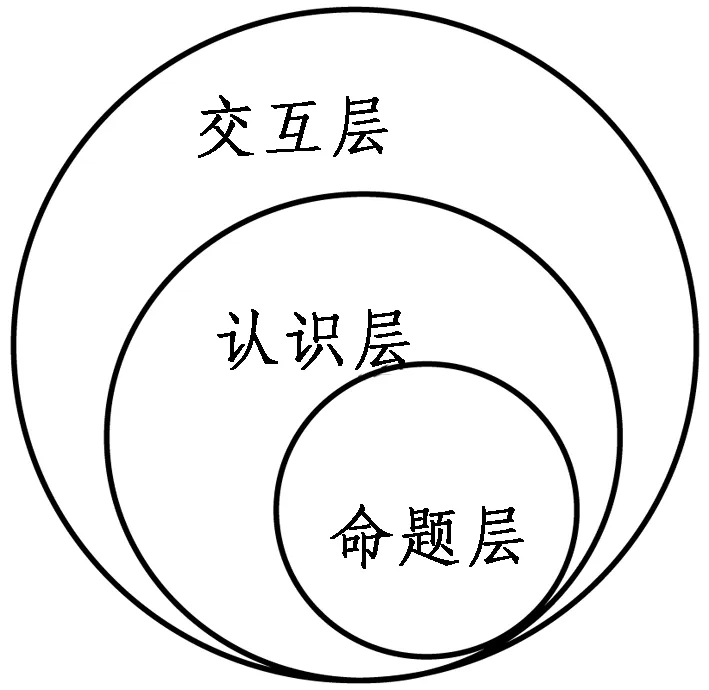

宏观上,小句结构呈现出如下包孕层级:客观性包孕于主观性中,主观性包孕于交互性中*当然,这里讨论的是可能而非必然情况。。这种三维语言结构表现出与外部世界、认知与交际模式的象似性:世界包孕于认知框架中,认知又包孕于互动框架中,构成了人类对外部世界的语言表征。

现实层面: [[[世界] 认知] 互动]

语言层面: [[[命题 ]主观性 ]交互性]

命题层、认识层、交互层三个层次呈如下层层包孕的关系(见图1):

图1

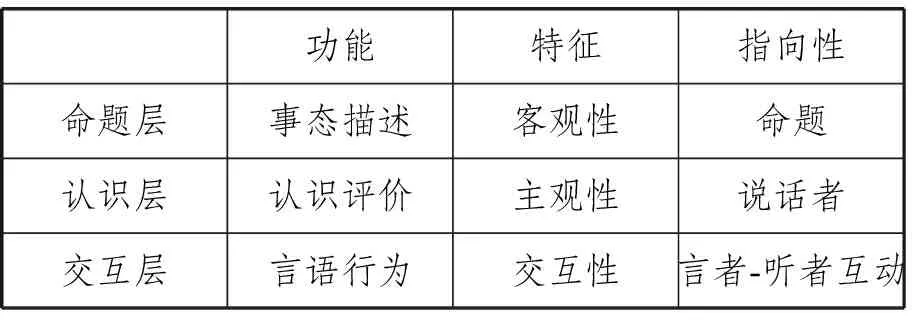

三个层次各司其职,共同构成了对现实的完整语言表征。命题层主司事态描述,表达客观性,指向命题;认识层主司认识评价,表达主观性,指向说话者;交互层主司言语行为,表达交互性,指向言者-听者互动。如表1所示:

表1 三维语言结构

5 结语

认知视角下的语言研究以认知为导向,以作为认知主体的说话者为切入点,以通过语言透视心智的运作规律为目标,因此主体和心智构成了认知语言学研究的关键词。但随之而来的是语言的社会性和交互性成为其研究的薄弱环节。Croft(2009)尖锐指出,认知语言学的研究视野过于狭窄,长期以来语言的心理与社会研究存在两张皮的现象。究其根本,这源自认知语言学对认知及概念化的狭隘解读。有鉴于此,本文主张对其核心概念“概念化”与“认知”的内涵加以扩充。我们将概念化主体从认知主体扩展至社会主体,将概念化对象从客观世界扩展到内心世界以及主体对内在与外在世界的评估,同时突出概念化的目的导向性——以交际为目的。就认知而言,我们着力突出对语言的社会性的回归,从体验认知走向互动式体验认知。顺应当前社会转向的态势,结合认知语言学的核心主张,将社会性纳入认知观是其题中应有之义。最后,我们运用来自主观性领域的证据阐明了心智寓于互动中不仅作为一个理论主张是可行的,而且在小句结构中有明显体现。

Bakhtin, M. M. 1981 [1930s].TheDialogicImagination:FourEssays[M]. Holquist, M., Emerson, C. & M. Holquist (trans.). Austin and London: University of Texas Press.

Barlow, Michael & Suzanne Kemmer. 2000.Usage-BasedModelsofLanguage[M]. Stanford, CA: CSLI Publications.

Croft, W. A. 2009. Toward a Sociocognitive Linguistics[G] ∥ V. Evans & S. Pourcel.NewDirectionsinCognitiveLinguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 395-420.

Durkheim, É. 1996 [1893].MethodologyinSociology[M]. London: Allen & Unwin.

Evans, V. & M. Green.2006.CognitiveLinguistics:AnIntroduction[M]. Edinburgh, UK: Edinburgh University Press.

Geeraerts, D. 2016.The sociosemiotic commitment [J].CognitiveLinguistics(4): 527-542.

Geeraerts, D. and H. Cuyckens. 2007.Introducing Cognitive Linguistics [G] ∥ Geeraerts, D. & H. Cyuyckens.TheOxfordHandbookofCognitiveLinguistics. Oxford: Oxford University Press, 3-21.

Geeraerts, D., G. Kristiansen & Y. Peirsman. 2010.AdvancesinCognitiveSociolinguistics[M]. Berlin: Mouton De Gruyter.

Goldberg, Adele E.1995.Constructions:AConstructionGrammarApproachtoArgumentStructure[M]. Chicago: University of Chicago Press.

Goldberg, Adele E.2006.ConstructionsatWork:TheNatureofGeneralizationinLanguage[M]. Oxford: Oxford University Press.

Harder, Peter. 2010.MeaninginMindandSociety.AFunctionalContributiontotheSocialTurninCognitiveLinguistics[M]. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

Igakemi, Yo. 2005. Indices of a ‘Subjectivity-prominent’ Language. Between Cognitive Linguistics and Linguistictypology [J].AnnualReviewofCognitiveLinguistics(1): 32-64.

Kristiansen, G. & R. Dirven. 2008.CognitiveSociolinguistics:LanguageVariation,CulturalModels,SocialSystems[G]. Berlin: Mouton de Gruyter.

Labov, William. 1972.SociolinguisticPatterns[M]. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Labov, William. 2010.PrinciplesofLinguisticChange.Vol. 3:CognitiveandCulturalFactors[M]. Oxford: Blackwell.

Lakoff, G.& M. Johnson. 1980.MetaphorsWeLiveBy[M]. Chicago and London: University of Chicago Press.

Lakoff, G.& M. Johnson. 1999.PhilosophyintheFlesh:TheEmbodiedMindandItsChallengetoWesternThought[M]. New York: Basic Books.

Langacker, R. W. 1987.FoundationsofCognitiveGrammar.Vol.I:TheoreticalPrerequisites[M]. Stanford: Stanford University Press.

Langacker, R. W.1990.Concept,Image,andSymbol:TheCognitiveBasisofGrammar[M]. Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

Langacker, R. W. 1999.GrammarandConceptualization[M]. Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

Langacker, R. W. 2008.CognitiveGrammar:ABasicIntroduction[M]. New York: Oxford University Press.

Leech, J. 1983.PrinciplesofPragmatics[M]. London and New York: Longman.

Marín-Arrese, J.2007. Dirk Geeraerts: Cognitive sociolinguistics and the sociology of Cognitive Linguistics [J].AnnualReviewofCognitiveLinguistics(5): 289-305.

Sinha, C. 2009. Language as a Biocultural Niche and Social institution[G] ∥ V. Evans & S. Pourcel.NewDirectionsinCognitiveLinguistics. Amsterdam: John Benjamins, 289-309.

Talmy, L. 2000.TowardaCognitiveSemantics.Vol.I. [M]. Cambridge, MA: MIT Press/Bradford.

Vygotsky, Lev. 1986.ThoughtandLanguage[M]. Alex Kozulin. Cambridge, Ma.: Harvard University Press.

Weinreich, U, W.1968. Labov and M. Herzog. Empirical Foundations for a Theory of Language Change[C] ∥ W. Lehmann & Y. Malkiel.DirectionsforHistoricalLinguistics. Austin: University of Texas Press, 97-195.

苏晓军. 2009. 认知语言学的社会转向[J]. 外国语(5): 47-51.

索绪尔. 1999 [1916]. 普通语言学教程[M]. 高名凯,译. 北京:商务印书馆.

王天翼, 王寅. 2012. 认知社会语言学[J]. 中国外语(2): 44-53.

赵永峰. 2015. 后现代哲学思潮中的认知社会语言学研究[J]. 外语学刊(4): 65-70.

MindinInteraction:TowardsanExtendedCognitiveApproach

HUANGBei

It is traditional in Cognitive Linguistics to put the focus of study on mental structures, which has unwittingly led to an individual orientation to cognition, with little attention to the social usage dimension of language. Fundamentally, this is attributed to a narrow reading of cognition and conceptualization. In the light of this situation, we propose to extend the import of cognition and conceptualization, by extending the scope of the subject and object of conceptualization, and specifying its goal-orientation. Echoing current return to the social nature of language in Cognitive Linguistics, we propose that the notion of embodied cognition be extended to interactive embodied cognition. It is argued that a full cognitive representation of language finds realization in the immanency of mind in interaction, which is not only tenable as a proposal, but also finds expression in the clausal structure. We come up with evidence from subjectivity in support of it.

cognition; conceptualization; interactive embodied cognition; mind in interaction; extension

H313

A

1674-6414(2017)05-0056-07

2017-05-10

黄蓓,女,宁波大学外国语学院讲师,博士,主要从事认识语言学、认知语法及主观性研究。

责任编校:陈宁