东道国腐败会阻碍外商直接投资流入吗?

2017-11-10陈克政

郑 磊,陈克政

(东北财经大学 国际经济贸易学院,辽宁 大连 116025)

东道国腐败会阻碍外商直接投资流入吗?

郑 磊,陈克政

(东北财经大学 国际经济贸易学院,辽宁 大连 116025)

制度基础观认为东道国制度环境会影响跨国公司投资者对风险和收益的判断,削弱跨国公司全球网络整体竞争优势,不利于跨国公司决策者国际化战略布局的制定和调整。为了考察东道国制度环境中腐败因素对外商直接投资流入的影响,本文采用2001—2014年中国实际利用外资额和因腐败等职务犯罪被立案侦查人数的省级动态面板数据进行经验检验。结果表明,东道国腐败对中国外商直接投资流入存在显著的摩擦效应。其中,东部地区腐败程度对外商直接投资的阻碍大于中西部地区,且明显高于全国平均水平。按照不同时段重新检验后发现,现阶段(2007—2014年)中国腐败频数和腐败强度较前期(2001—2006年)明显下降,由于国家党风廉政建设不断推进,腐败对外商直接投资流入的润滑剂作用难以为继。

东道国腐败;外商直接投资(FDI);跨国公司;制度环境;职务犯罪

一、引 言

20世纪90年代以来,世界经济迈入以信息经济、网络经济和知识经济为背景的竞争空前激烈的新时期,跨国公司的经营环境从原本稳定的静态环境转向日益复杂多变的动态环境。发达国家跨国公司大规模地向发展中国家投资的举动打破了传统跨国公司理论构建的基础,引起学术界从不同角度诠释发达国家跨国公司投资行为。其中,制度因素受到越来越多学者的广泛关注。与发达东道国相比,发展中国家制度质量及制度环境建设并不完善,跨国公司选择在发展中国家投资需在收益与风险间权衡,腐败作为衡量东道国制度环境的重要指标,其对跨国公司投资决策的影响至关重要。现代发展理论认为,腐败对一国经济增长既存在摩擦效应,又有润滑效应。腐败行为的不确定性和垄断性会导致资源错配现象发生。政府官员的腐败会增加权力寻租,阻碍资源优化配置,恶化自由竞争的营商环境,降低企业投资的热情。对发展中国家而言,他们通常缺少严格的行为规范和有效的法律措施约束官员行为,处于劣势地位的企业需承受政府部门摊派的各种费用或贿赂致使企业负担额外的融通成本。当然,腐败作为一种次优选择能够加快官僚体系的运作,腐败网络的建立能减少其带来的隐藏风险和政府干预,使企业从海外扩张中获得收益。

外商投资目的多为寻求效率优势和拓展海外市场,在此过程中,跨国企业需融入东道国当地营商环境并受东道国制度质量影响。东道国制度安排和制度质量与FDI关系是当前国内外学者关注的热点问题。现有文献对腐败与投资间关系的研究主要集中在以下三个方面:一是腐败与公共投资;二是腐败与私人投资;三是腐败与FDI。鲜有文献从动态视角出发,对一国不同地区、不同时段展开研究。此外,现有文献多使用全国检察机关立案的职务犯罪案件数与国家公职人员任职总人数之比作为衡量地区腐败程度的指标,但该指标只统计了被查处的官员数量,忽略了被调查和被侦查的官员数量。为了提高测量精度,本文采用每万名公职人员中因贪污腐败等职务犯罪被立案侦查的人数来衡量地区腐败程度。

二、文献综述

(一)腐败与FDI的替代关系

腐败属于FDI中制度风险的一种,腐败程度越高投资者对前景预期不确定性越大。由于跨国投资具有较高的沉没成本,因此,FDI对投资环境尤为敏感。在腐败泛滥地区,投资者可能需要花费额外成本,以挽回投资回报率下降带来的损失。大量文献显示腐败与FDI之间存在负相关关系。当跨国公司面对东道国腐败时多采用两种方式:一是避免到腐败严重的地区投资;二是采用间接进入的方式投资。Mauro[1]最早对东道国腐败与FDI关系进行检验,他发现腐败会抑制东道国FDI流入。一方面,腐败作为一种政治风险会加大出资人风险敞口,削弱投资者进入东道国市场的积极性,抑制国际资本流动;另一方面,行贿作为一种特殊的“投资”存在一定的投入成本。腐败程度越高,行贿成本就越高,投资带来的利润就会相应地减少,潜在投资成本的提高会在一定程度上阻止FDI流入。另外,贿赂行为需要严格的保密,这又加大了沉没成本的支出,如果企业通过贿赂获得了高收益回报,那么更多的资源就会被配置给行贿和非生产性寻租企业,这种行为同样会减少企业对东道国投资。高远[2]利用中国1988—2004年省级面板数据,实证考察了反腐败给FDI流入带来的影响。结果显示,随着反腐败贪污贿赂立案数和反腐败人员配备的提高,其对FDI流入具有显著的推动作用,即否认了腐败对FDI流入的润滑效用,强调了腐败是腐蚀FDI流入的沙子。

(二)腐败与FDI的互补关系

当东道国政治体制缺陷对FDI产生阻碍时,跨国公司对该国投资可能面临一定的困难,特别是外国资本面临东道国较强的行政管制和复杂低效的审批流程时,行贿可以帮助跨国公司有效地减少时间成本,放松来自于当地政府的行政管制,提高对东道国的投资效率[3]。从这个角度讲,腐败又可以促进FDI的流入,即腐败与FDI呈正相关关系。Beck和Maher[4]通过建立竞价模型对行贿企业进行分析,结果表明,投资效率最高的企业也是行贿最多的企业。Lui[5]通过建立序列模型分析企业贿赂行为,他认为腐败能够产生高效的分配结果,等待成本高的企业会倾向于选择贿赂相关官员,通过贿赂帮助企业更快地达成目标,减少时间成本,提高企业的投资效率。Egger和Winner[3]利用73个国家的国别数据,研究发现东道国腐败可以帮助投资者有效规避政府行政管制以及减少等待成本,从而证明东道国腐败对FDI具有明显的促进作用。Kolstad 和Wiig[6]通过分析中国对15个非洲国家的直接投资,发现腐败并不会阻碍中国向非洲投资,相反还会起到促进作用。Bellos和Subasat[7]也采用国别数据,利用实证方法证明了腐败作为一种润滑剂在一定程度上吸引了FDI流入。

(三)腐败对FDI的非线性影响

徐业坤和李维安[8]通过理论分析证明腐败对经济效率和经济增长存在绊脚石效应和润滑剂效应。当制度存在缺陷时,腐败在一定程度上提高行政效率促进经济增长,但是腐败也在很多方面带来效率的损失和资源的浪费,因而腐败与经济增长之间存在非线性关系。邓富华和胡兵[9]利用Hansen门槛回归模型检验了制度约束下东道国腐败对中国对外直接投资的影响,结果显示,在东道国制度质量高于门槛值时,腐败对中国对外直接投资呈负向影响;当东道国制度质量低于门槛值时,由于东道国法治水平、民主自由、监管质量和政府效能等因素的作用,腐败对中国对外直接投资会逐渐呈现正向影响。因此,腐败对FDI的影响是类似于财政税收之间“拉弗曲线”一样的二次非线性关系。Craigwell和Wright[10]采用发展中国家的数据作为分析样本,发现东道国腐败对FDI具有一定的非线性效应。Perez等[11]通过分析转轨国家对外直接投资与东道国腐败的关系,同样发现两者之间存在非线性关系,但这种关系并不紧密。

综上所述,已有研究关于腐败对FDI影响的争议在于腐败行为发生的区域,其结果存在双向效应,即摩擦效应和润滑效应。随着中国市场化步伐的加快以及经济政治体制不断完善,腐败在影响FDI流入过程中所起到的作用也在不断变化。现有文献对腐败的研究多集中于国别层面的比较分析,使用国别数据容易忽略国家异质性,加之各国统计口径不同,从而降低了回归结果的准确性。少数针对一国国内腐败对FDI流入影响的文献也大都从宏观层面入手分析,针对中国不同地区和不同时段的研究较少。

三、理论基础

本部分从微观层面解释东道国腐败与FDI流入的关系,借鉴Dahlstrom和Johnson[12]的研究,将腐败对跨国公司投资行为的影响分为两方面:一是对跨国公司投资和销售决策的影响;二是对不同类型附属机构销售活动的影响。为了厘清这两方面的影响,本文通过拓展FDI稀疏模型将腐败由外生化转为内生化,以考察跨国公司投资决策的选择。

假设存在两个市场,母国市场(H)和东道国市场(F),由于跨国公司本身的成长离不开母国市场的培育,对母国制度环境较为熟悉,因此,本文主要研究的是东道国腐败对FDI流入的影响,不考虑母国制度环境因素。此外,假定该跨国公司是唯一生产该产品的厂家,在两个市场均拥有对产品价格的垄断能力。当跨国公司扩大生产和销售规模,抢占市场份额参与全球竞争时,通常经历两个阶段:第一阶段,跨国公司会思考是否在F国投资设厂。由于F国存在腐败现象,跨国公司在投资过程中需向当地官员支付贿金,否则可能影响投资进程或最终导致投资失败。第二阶段,跨国公司会考虑以怎样的途径销售产品。当跨国公司对F国进行投资,而所有生产链条都在离岸的外国工厂进行时, F国会对进口产品征收禁止性关税以防止跨国公司采用直接出口的方式服务本地市场。若H国实施进口产品零关税且F国的生产成本较H国更加便宜,会刺激跨国公司把母国市场建立的生产基地转移到海外。大量有关FDI的文献表明,跨国公司海外投资存在水平型动机,即公司通过直接投资在东道国本地生产和销售产品以减少贸易方式带来的较高成本。同时,为寻求低廉的生产成本,将母国生产部门迁移至东道国市场的垂直型投资也是跨国公司开发海外市场的重要目的。

实际上,当跨国公司投资F国时,其附属机构会形成两种销售模式:一是在F国当地销售,销售总量为(qF);二是返销H国,销售总量为(qH)。设附属机构当地销售的可变利润为πF=[pF(qF)-cF]qL,返销母国后获得可变利润为πH=[pH(qH)-cH]qH。同时,F国边际生产成本为cF,向母国出口的边际生产成本为cH,假定两国国家层面特征具有同质性,按上述条件,两国的反需求函数满足p′<0和p″≤0。

那么,腐败会对FDI流入究竟产生何种影响呢?对跨国公司来说,最常见的腐败形式是以特殊报酬为主的金融腐败以及与进出口许可证、汇率管制、税收评估和其他公共服务有关的贿赂。这些腐败意味着贿金形式的额外成本。当然,跨国公司也可能通过腐败达到降低企业运营成本的目的,如采用贿赂手段获得诸如提供优惠税收待遇、降低许可证成本和加快政府审批流程等好处。尽管腐败在理论上会为企业降低某些成本,但大部分微观层面的研究更加支持腐败有害论的观点。与东道国本土企业相比,跨国公司受腐败影响相对较小。

本文主要考察腐败以多种方式影响企业成本时,跨国公司如何制定投资决策。假定跨国公司在F国生产并销售时的边际成本为cF,在F国生产后,出口返销的边际成本为cH,固定投资成本为G。由于跨国公司对外投资消耗的成本取决于F国腐败水平,故边际成本和固定投资成本可写做cF(φF)、cH(φF)和G(φF)。

第一阶段,跨国公司投资F国总利润为:

(1)

(2)

式(2)显示了腐败对跨国公司投资决策的非对称效应。

四、经验分析

本文依据FDI稀疏模型,分阶段对跨国公司投资决策进行分析,证明了腐败与FDI流入存在负相关关系,支持腐败有害论的观点。以往文献的研究结果基于国别层面,容易忽略一国内部各省份腐败程度对FDI流入影响的特殊性,且研究结论较难解释中国现实情况。为此,本文利用2001—2014年中国30个省份的数据,*由于西藏数据缺失严重,故未将其列入回归分析中。运用动态面板模型就腐败对FDI流入的影响进行经验检验。

(一)变量的选取和数据来源

1.被解释变量:外商直接投资(Foreign Direst Investment,FDI)

在各省的统计年鉴中,FDI以合同利用外资额和实际利用外资额两种方式统计,本文为了更好地反映FDI的实际状况,采用实际利用外资额作为研究对象。为避免价格因素带来的影响,实际利用外资额用GDP平减指数进行处理。

2.解释变量:腐败程度(Corruption,Cor)

本文采用客观方法衡量腐败程度。Goel和Rich[13]最早利用查处腐败行为的公务员数量来衡量美国各州的腐败程度。在此基础上,Fisman和Gatti[25]进一步挖掘数据,开始利用被查处腐败人员的绝对数除以在职公职人员总数的方法衡量腐败程度。但是笔者认为这种衡量方法也存在一定争议,因为它只统计了被查处官员的数量,却忽略了实际已经发生的但由于各种原因没有被发现或被发现了却没有受到惩处的情况。因此,本文采用倪星和原超[15]的方法,以每万名公职人员中因贪污腐败等职务犯罪被立案侦查人数作为衡量腐败程度的指标。

3.控制变量

(1)地区经济增长率(Regional Economic Growth Rate,REGR)。相比于地区生产总值,地区经济增长率更倾向于判断一个地区经济发展潜力。具有较高经济增长率的地区,其潜在的市场广阔,消费者购买能力强劲。外商对投资区位的选择不仅仅着眼于该地区现有的发展情况,更会考虑该地区市场蕴藏的发展潜力及预期能够达到的投资回报率。跨国公司立足于国际投资发展战略考虑,会更愿意对经济增长率高的地区实施投资,即地区经济增长率会促进FDI流入。

(2)地区经济发展水平(Regional Economic Development Level,REDL)。各省份的地区生产总值可以很好地衡量不同地区的经济发展水平,根据邓宁的FDI区位选择理论,地区经济发展水平和市场消费力都是影响FDI流入的重要因素。经济发展水平相对较高的地区更容易吸引FDI的流入。预期地区生产总值与FDI呈正相关关系。

(3)工资水平(Wage Level,WL)。跨国公司海外投资的目标是追求利润最大化,较低的劳动力成本意味着节约投资支出,变相提升企业的利润空间,这对于追求效率寻求型投资的企业来说具有极强吸引力。区位选择理论表明,地区工资的提高会阻碍FDI流入。

(4)人力资本(Human Capital,HC)。人力资本是跨国公司进行海外经营活动必不可少的重要要素。通常采用教育水平反映地区劳动力素质高低,高素质劳动力越多意味着该地区可利用的人力资源越丰富,跨国公司在东道国投资建厂通过直接聘用当地劳动力来熟悉营商环境,节省异地招聘成本。此外,高素质劳动力也意味着更高的劳动生产率和更低的管理成本。本文用各省高等学校毕业人数作为测度人力资本的指标。

(5)基础设施(Infrastruture,Inf)水平。与欠发达地区相比,拥有良好的基础设施有利于降低跨国公司投资成本,提高公司运转效率,获得高额投资回报率。跨国公司通过海运、陆运或空运等多种运输方式输送各类型货物,运输工具的多样性缩短了传统物流的配送时间,降低了固定成本并提高运送效率。本文运用各省每平方公里修建铁路和公路里程数衡量基础设施建设水平,预期两者之间存在正相关关系。

(二)计量模型设定

本文选取动态GMM模型估计腐败对FDI流入的影响。GMM估计的基本思路是先对回归方程进行差分以消除个体效应影响,然后选用适当的工具变量解决内生性问题。然而,差分GMM容易受小样本量干扰出现弱工具变量问题,而系统GMM估计是在差分GMM基础上采用变量的水平滞后期作为差分项的工具变量,使回归结果更加可靠。由此本文建立如下动态面板模型:

lnFDIit=α0+α1lnFDIi,t-1+α2Corit+∑γXit+φt+μit

(3)

其中,i和t分别表示省份和年份,FDI为实际利用的外商直接投资额。Cor为腐败程度,数据来源于历年《中国检查年鉴》和各省检察院年度工作报告。X为控制变量,包括地区经济增长率、地区经济发展水平、工资水平、人力资本和基础设施水平,以上数据均来源于历年各省统计年鉴。φt为时间虚拟变量,μit为随机干扰项。

(三)回归结果分析

1.全样本

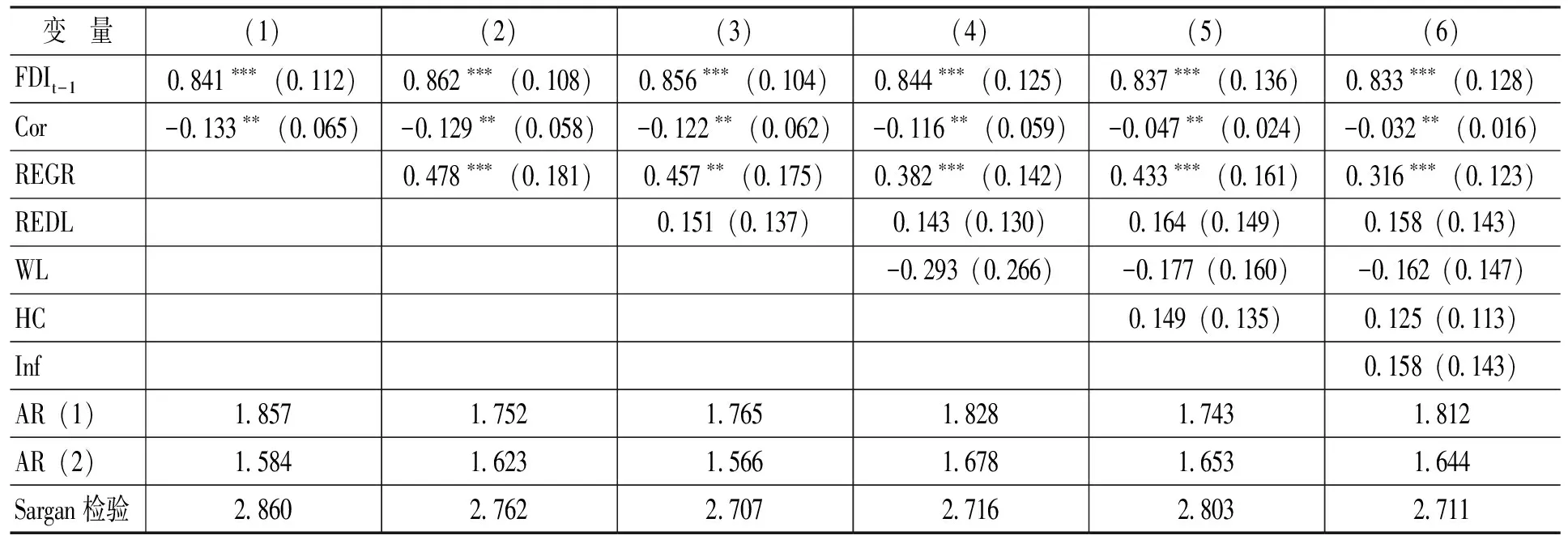

为了较好地反映腐败程度对于模型设定的敏感程度,本文通过逐次加入控制变量观察腐败系数变化,结果如表1所示。

表1 全样本系统GMM回归结果(N=420)

注:括号内数值为稳健性标准误;***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著,下同。

由表1可知,腐败程度估计系数虽有所波动,但波动幅度较小,说明模型设定相对稳定。Sargan过度识别检验没有拒绝工具变量有效性的原假设,同时,AR(2)的检验结果也表明残差不存在二阶序列相关,说明系统GMM分析较好地克服了变量的内生性问题。腐败程度与FDI流入存在显著的负相关关系,说明地区腐败程度加大不利于营造公平高效的投资环境,阻碍了FDI流入。FDI滞后项系数在1%水平下显著为正,意味着FDI具有较强的集聚性特征和动态连续性效应。事实上,各地区会利用自身的地理位置优越、经济条件或历史因素引发初始投资集聚,再通过规模报酬递增规律进一步强化集聚效果。对于跨国公司来说,进入集聚市场一方面有助于公司获得当地资源优势和技术优势以降低经营成本。另一方面可利用规模经济和范围经济提高效率,确立竞争优势。地区经济增长率系数显著为正,证明跨国公司在选择投资目的地时会充分考虑该地区的市场发展潜力。回归结果中其他控制变量的估计系数与预期一致。

2.分地区

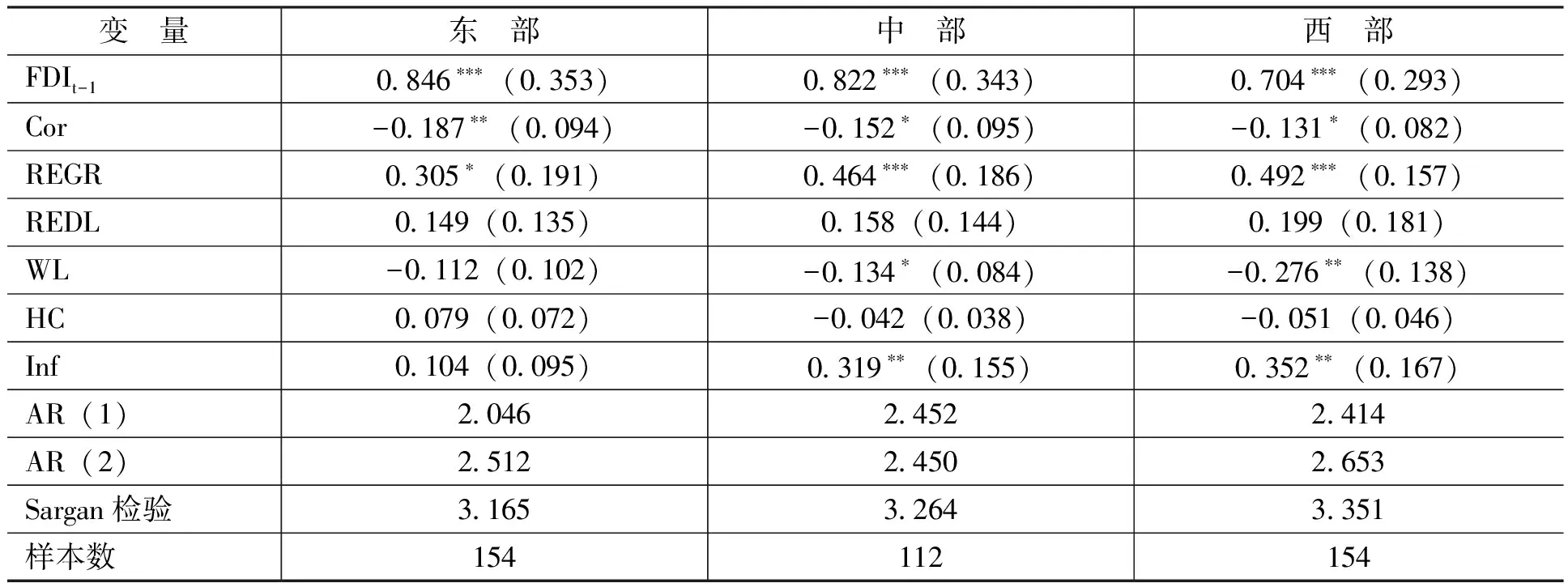

为了考察腐败程度对FDI影响是否存在地区差异,本文将对全国东部、中部和西部地区分别进行回归,回归结果如表2所示。*按照中国统计局划分,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11个省市;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南8个省份;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12个省市。

表2 分地区系统GMM回归结果

由表2可知,无论东部地区还是中西部地区,腐败程度均与FDI流入量之间呈显著负相关关系,表明相对清廉度越高的地区,FDI流入量越大。FDI滞后期系数显著为正,说明腐败对FDI影响存在时滞效应。比较不同地区自变量的估计系数变化情况可以看出,东部地区腐败程度系数绝对值要明显高于中西部地区,也就是说东部地区腐败程度对FDI流入影响比中西部地区要大一些,之所以出现这种情况是因为相比于东部地区而言,中西部地区的政治经济体制发展尚不完善,市场机制不健全现象较为突出,腐败对FDI流入存在一定的润滑作用。而东部地区政治经济体制趋于完备,腐败现象的生存空间狭窄,为外商资本提供寻租条件有限,因而东部地区更多地反映出腐败对FDI流入的摩擦效应。在地区经济增长率方面,中西部地区的估计系数较大,且呈现较高的显著性水平,而这一特点在东部地区并不明显。工资水平系数为负,意味着外商为了削减投入会考虑选择劳动力成本相对较低的地区投资,以期提高投资回报率。值得一提的是,中西部地区外资对劳动力成本的敏感度要远远高于东部地区,出现这种差异可能是因为对中西部地区投资的外资企业更多是为寻求当地廉价劳动力,着眼于当地劳动密集型产业,劳动力成本波动会极大地影响外商投资热情。而东部地区多为技术寻求型企业投资地,企业对劳动力成本上升敏感度不高。本文用各省份高等院校毕业生人数衡量人力资本,该指标偏向于度量高素质劳动力供应。东部地区以其便捷的生活条件和较高的福利水平吸引各地高素质人才流入,外资企业融入东部市场时则更容易吸引高素质人才。而中西部地区经济发展相对滞后,本地区高素质人才流失严重且外商投资多集中于劳动密集型产业,由此导致该指标在中西部地区为负。此外,本文还引入各省铁路和公路里程数以测度基础设施水平。由于中西部地区经济发展较为落后,铁路和公路等基础设施尚处于建设和完善阶段,一些偏远地区尚未被运输网络覆盖,因此,该地区基础设施的改善对FDI流入的促进作用尤其明显。而东部地区除了拥有较为成熟的铁路和公路网络外,海运、空运等其他运输方式也承担了大量的运送任务,基础设施边际效用的小幅提升,转移了投资者对其关注程度。

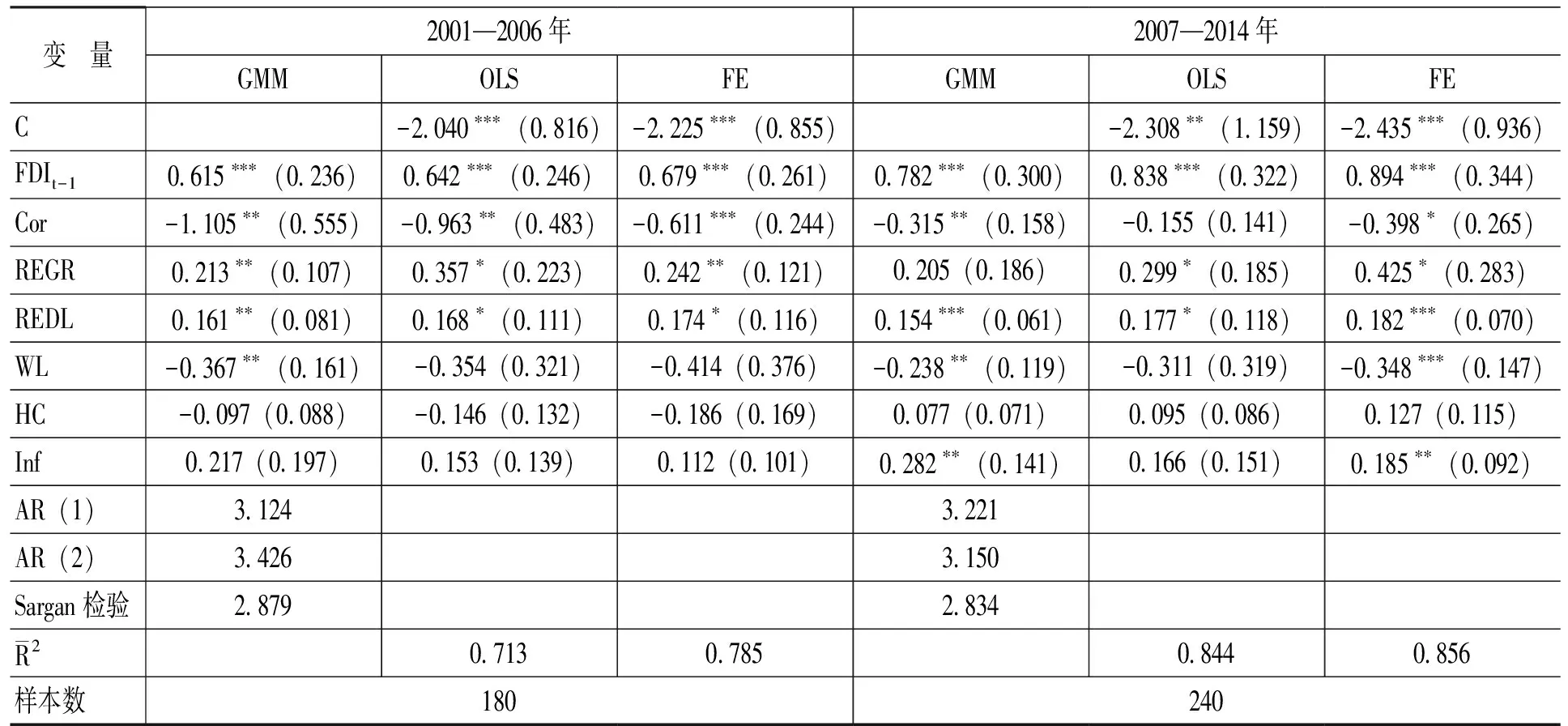

3.分时期

2007年5月中纪委印发了《关于严格禁止利用职务上便利谋取不正当利益的若干规定》,即“八项禁令”,对新型腐败行为进行了严格界定,包括官员利用职务之便收受干股、非法投资受益等形式。为了检验“八项禁令”颁布前后政府官员腐败程度变化情况,本文将2007年作为时间截点,考察腐败对FDI流入的影响是否因为前期(2001—2006年)和后期(2007—2014年)的时期不同而存在差异,结果如表3所示。

表3 分时期系统GMM回归结果

由表3可知,FDI滞后项系数显著为正,与全样本和分地区回归结果相吻合,即地区FDI前期存量的积累具有示范效应和推动作用,能够促进该地区后续FDI流入。对于腐败程度而言,两期结果均显示腐败程度增高对FDI流入具有较强的抑制作用。其中,后期腐败程度系数的绝对值要明显低于前期,原因在于前期中国政治经济制度较为宽松,政府部门腐败现象频出且反腐力度不足,外资企业常通过腐败官员提供的便利条件提高外资进入率,此时腐败的润滑效应在一定程度上削弱了腐败本身带来的摩擦效应。后期随着中国推进政治经济体制改革,反腐措施逐步健全,国家查处贪污腐败态度坚决,市场机制不断完善,压缩了腐败赖以滋生的生存环境,外资企业难以通过腐败官员为其谋求所需的便利空间,此时腐败对FDI流入的抵制作用更为显著。工资水平变动在前期对外资流入影响更大,究其原因是前期外资流入的主要目的是攫取廉价劳动力,国内劳动力成本攀升势必降低外资流入积极性。后期,随着中国经济迅速发展,引资政策不断调整及国内企业技术水平快速提高,外资企业的投资重心逐渐由劳动密集型产业向技术和资本密集型产业转移,此时企业对劳动力成本变动灵敏度下降。地区经济增长率和地区生产总值的系数均显著为正。通过对比发现,前期外资在选择投资目的地时会倾向于生产总值低但经济增长率较快的地区,而后期则选择生产总值高的地区。这是由前后两期所处的经济发展阶段不同造成的。前期属于中国经济快速发展阶段,该时期外资选择进入新市场的目的是占领先机,取得竞争优势,因而更重视地区市场潜力。现阶段中国处于新常态背景下,确保“稳中有进”成为经济发展的主旋律,此阶段外资选择投资地时则着重考虑区域现有的市场规模。人力资本在前后期差距较大,主要是前期外资流入更看重当地劳动力成本优势,而后期随着国家综合实力水平的提升,政府对外资进入门槛和质量要求提高,企业在东道国投资不再只专注于劳动力成本,更多的是对高素质人才的需求。基础设施水平系数为正,且后期比前期更显著,说明后期经济发展中外资对基础设施建设要求更高,基础设施水平已成为现阶段中国吸引外资流入的重要因素之一。

五、结论及启示

本文基于2001—2014年中国省级FDI数据和腐败信息,系统考察了近13年来中国腐败程度对FDI的影响,对腐败有益论的观点从理论和实证两方面提出了质疑。总的来说,腐败对FDI具有明显的阻碍作用,其中,东部地区腐败程度对FDI流入的摩擦效应大于中西部地区,且这一数值高于全国平均水平。另外研究还发现,职务犯罪被立案人数的增加对FDI流入具有促进作用,在某种程度上反映了中国近年来反腐执行效率的提高。

本文研究的结论具有一定的启示:第一,在当前招商引资上,中国的竞争对手不仅有新兴发展中国家,还有推动制造业回流的发达国家,并且这些国家推出的招商政策与中国的招商引资政策十分相似。面对激烈竞争,如何提高政府服务质量和改善投资软环境是中国急需解决的问题。目前,中国引资来源地多集中于新兴发展中国家和避税地,引资质量参差不齐,影响产业结构调整和政策执行效果。与发展中国家相比,发达国家较早采用系统的、完善的法律手段约束企业投资行为,其跨国公司拥有先进的技术水平和丰富的经营管理经验。发达国家跨国公司选择投资地首要考虑其是否拥有良好的制度环境,其中,清廉度作为显示性指标能较好反映一国制度质量。事实上,受清廉度较低的影响,中国一定程度上损失了这部分优质资金的流入。因此,努力提升投资软环境竞争力、创造清廉高效的经营运转机制和增强发达国家投资者信心是中国吸引高水平、高质量和高技术资本的重要基础。第二,当东道国制度环境缺乏法律保护或面临监管真空时,跨国公司往往将腐败作为一种次优选择以实现其所有权优势。中国东、中、西部地区经济发展不平衡,东部地区凭借先天的地理优势和改革开放的先机,利用国家优惠政策,率先加快区域经济发展和制度建设。与之相较,中西部地区无论是自然条件还是政策扶持都落后于东部地区,制度环境建设方面更是缓慢,为腐败寻租的滋生蔓延提供了便利条件。因此,在中西部地区,跨国公司往往为跨越投资障碍和减少与地区制度的摩擦,被迫选择将腐败作为“高速货币”,从而加速政府机构运转,达到提高企业经营管理效率的目的。随着中国各省份加强与FDI来源地的经济合作,减少投资阻碍和限制,抓紧区域各层级制度质量建设,腐败的润滑效应将难以持续。

[1] Mauro,P.Corruption and Growth[J].The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(3):698-712.

[2] 高远.反腐败与外商直接投资:中国的经验[J].南方经济,2010,(2):15-27.

[3] Egger,P., Winner,H.How Corruption Influences Foreign Direct Investment: A Panel Data Study[J].Economic Development and Cultural Change, 2006, 54(2):459-486.

[4] Beck,P.J., Maher,M.W.A Comparison of Bribery and Bidding in Thin Markets[J].Economics Letters, 1986, 20(1):1-5.

[5] Lui,F.T.An Equilibrium Queuing Model of Bribery[J].The Journal of Political Economy, 1985, 93(4):760-781.

[6] Kolstad,I., Wiig,A.What Determines Chinese Outward FDI[J].Journal of World Business, 2012, 47(1):26-34.

[7] Bellos,S., Subasat,T.Corruption and Foreign Direct Investment:A Panel Gravity Model Approach[J].Bulletin of Economic Research, 2012, 64(4):565-574.

[8] 徐业坤,李维安.腐败:私有投资的润滑剂还是绊脚石?[J].经济社会体制比较,2016,(2):75-88.

[9] 邓富华,胡兵.制度约束下东道国腐败对中国对外直接投资的影响——基于跨国面板数据的门槛效应检验[J].中国经济问题,2013,(4):99-108.

[10] Craigwell,R., Wright,A.Foreign Direct Investment and Corruption in Developing Economies:Evidence From Linear and Non-linear Panel Granger Causality Tests[J].Economics Bulletin, 2011, 31(3):2272-2283.

[11] Perez,M.F., Brada,J.C., Drabek,Z.Illicit Money Flows as Motives for FDI[J].Journal of Comparative Economics, 2012, 40(1):108-126.

[12] Dahlstrom,T.,Johnson,A.Bureaucratic Corruption, MNEs and FDI[R].Working Paper,2007.

[13] Goel,R.K., Rich,D.P.On the Economic Incentives for Taking Bribes[J].Public Choice, 1989, 61(3):269-275.

[14] Fisman,R., Gatti,R.Decentralization and Corruption:Evidence Across Countries[J].Journal of Public Economics, 2002, 83(3):325-345.

[15] 倪星,原超.经济发展、制度结构与腐败程度——基于2006—2010年G省21个地级市面板数据的分析[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2014,(4):134-145.

2017-06-10

教育部哲学社会科学研究基地重大项目“我国战略性新兴产业全球网络布局及其投资策略研究”(13JJD790002);辽宁省教育厅科学研究一般项目“基于知识溢出的外商直接投资在中国地区非均衡分布研究”(W2015138)

郑 磊(1983-),女,辽宁大连人,讲师,博士,主要从事国际投资研究。E-mail:huolei521@163.com

F740.4

A

1000-176X(2017)10-0102-08

(责任编辑:刘艳)