从访谈节目看中日会话中的附和表现

——以表现形式为中心

2017-11-09陈立君

□ 陈立君

从访谈节目看中日会话中的附和表现

——以表现形式为中心

□ 陈立君

附和表现①(即「あいづち」)是在会话中听话人针对说话人传达的说话内容表现出的反应,表示自己“正在听”或者“听明白了”等,其有助于推进会话,在会话中起着重要作用。通过考察中日访谈节目,以会话中附和表现的表现形式为中心进行汉日对比,从中得知,相对汉语会话,日语会话中附和表现的使用,尤其是附和词的使用要丰富得多。此外,日语附和词根据性别和年龄的不同会有区别使用的现象。同时,无论是汉语还是日语,会话中附和表现使用的个体差异都较大。

附和表现;あいづち;表现形式;访谈节目;汉日对比

一、引言

“会话分析是研究会话序列结构和会话策略的一门科学。它用经验式的、归纳式的研究方法从自然的会话中找出分析范畴和语言特征,试图用这种方式确定和构建会话中的典型模式,并作为行为模式从交际角度加以描述。”②

会话分析作为一门科学最早在20世纪60年代发源于美国,经过半个世纪的发展,已经成为一门非常成熟的学科。③日本会话分析的相关研究可说广泛且深入,如今已步入成熟阶段。相比之下,中国会话分析的研究则有所滞后。笔者在知网搜索“会话分析”的主题指数,结果显示从2007年起,国内会话分析的相关研究才开始活跃起来,且在2011年达到目前为止的最高值。以汉语会话为语料的研究不多,汉语和日语间会话分析的对比研究更是少之又少。

本文将在相关先行研究基础上,以中日访谈节目为语料,以会话中附和表现的表现形式为中心进行汉日对比分析。

二、附和表现的界定

会话中附和表现的研究属于会话策略的一项具体研究。Maynard(1993)指出,在日本直到20世纪70年代才开始关注日语的附和表现,并将其作为研究对象。这一时期也是日本会话分析研究刚起步的时期,Clancy(1982)和水谷(1983、1984、1985)等对附和表现进行了详细而严密的考察,取得了很多研究成果。

堀口(1997)认为“听”这一行为并非只是被动的,听话人也是会话的参与者,能主动地接受信息,积极地理解对方所言之意。附和表现是在会话中听话人针对说话人传达的说话内容表现出的反应,表示自己“正在听”或者“听明白了”等,有助于推进会话。也就是说,听话人运用附和表现这种言语的或非言语的行为,在会话中也起着重要作用。

以上论述肯定了附和表现在会话中的重要作用,附和表现究竟该如何认定呢?目前为止的诸多研究中,对附和表现的界定还没有完全统一,还未有一个确切而统一的定义。接下来将列举具有代表性的观点进行对照,从而确立本文对附和表现的界定标准和定义。

堀口(1997)指出“附和表现是指在说话人行使发话权期间,听话人传达自己已经与说话人共有信息的一种表达。(笔者译,下略)”④Maynard(1993)则定义为“附和表现是在说话人行使发话权期间,听话人发出的简短表达(包括非言语行为),其中不包括可认定为说话人转让话轮的表达。”⑤赵刚(2013)在总结先行研究的基础上,认为附和表现是指“说话者在行使发话权时,听话者向说话者传达的反馈信息,是听话者表示倾听、理解、同意、否定说话者讲话的、且不以获取话轮为目的的简短词语”。⑥

从以上各定义来看,关于附和表现是否包括非言语行为、能否将话轮交替处的表达视为附和表现,在这两点上有所分歧。本文将以上观点分为广义和狭义来界定附和表现,即广义上,附和表现也包括非言语行为,即使出现在说话人交替处,只要其具备附和表现的功能和作用,也视其为附和表现。狭义上,附和表现不包括非言语行为,且在话轮转让处的反应或表达不视为附和表现。那么具体的定义可表述如下,广义上,“附和表现是在说话人行使发话权期间,听话人在共享了说话人传达的信息的基础之上,向说话人发出的信息和信号。”狭义上,“附和表现是在说话人行使发话权期间,听话人在共享了说话人传达的信息的基础之上,向说话人发出的言语表达,在话轮转让处的反应或表达不视为附和表现。”另外,无论是广义还是狭义,凡是针对说话人明确的提问、呼唤、命令等的应答,或是针对“说明要求”和“确认要求”的反应都不是附和表现。

三、中日访谈节目中附和表现的对比分析

(一)研究对象和方法

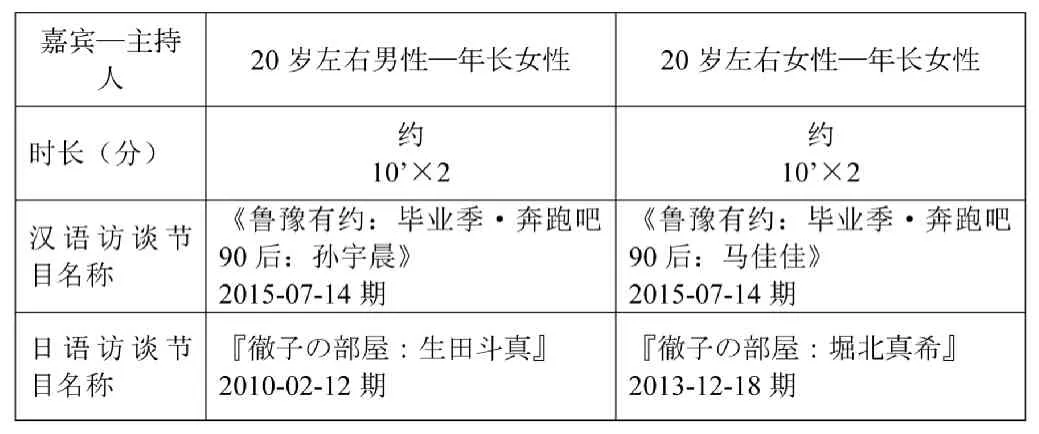

基于上文的定义,本文将从广义的角度考察中日访谈节目中的附和表现,对比分析中日会话中附和表现的使用情况。本次考察的访谈节目中,日语以日本知名访谈节目『徹子の部屋』为语料,汉语以访谈节目《鲁豫有约》为语料进行考察。节目的具体信息总结如表1。

表1 观察对象

已经有研究指出,根据听话人的年龄、性别、会话参与者的上下关系和亲疏关系、谈话目的和内容等的不同,附和表现的使用也会有很大的个体差异。本次主要针对年轻男女和年长女性间的会话进行考察。

分析的步骤为:首先基于附和表现的广义定义,记录收集语料;其次将可确认为附和表现的会话文字化;最后将附和表现按表现形式分类,进行汉日对比分析。

在明确了附和表现概念的基础之上,还有必要明确作为附和表现的言语和非言语行为具体有哪些表现形式。Maynard(1993)把「うん」、「ふうん」等简短的言语表达、头部的动作、笑或者类似笑的行为表达这三种作为附和表现的表现形式。堀口(1997)则把附和表现的表现形式分为“附和词”(「あいづち詞」)、“重复型”(「繰り返し」)、“替换型”(「言い換え」)、“其他”(「その他」)这四类。本文采用堀口(1997)的分类方式进行具体考察。不过需要说明的是,尽管本文从广义的角度来界定附和表现,除了言语表达,作为附和表现的非言语行为也应被考察,但本次舍弃“笑”“点头”等非言语行为,只考察“附和词”“重复型”“替换型”这三类表现形式。

(二)附和词⑦的汉日对比

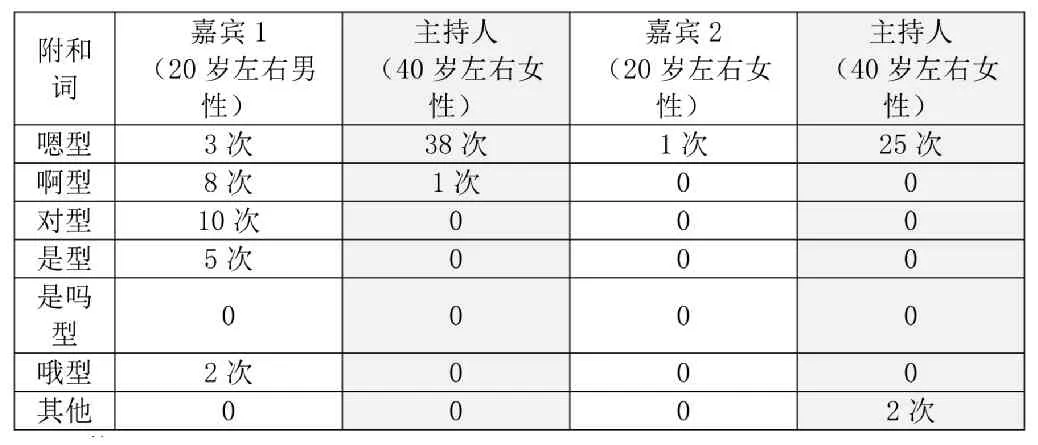

通过本次考察,汉语访谈节目中附和词的使用情况可总结如表2。

表2 汉语访谈节目中附和词的使用情况

从表2可知,汉语里附和词的使用根据年龄、性别、性格等因素的不同有较大的个体差异。主持人无论是面对哪位嘉宾都常用“嗯型”附和词,这大概是出于作为主持人有积极表明“我正在听”的义务的缘故。换句话说,“嗯型”附和词的使用具有表明会话参与者积极性的显著作用,且没有使用对象的性别差异。此外,年轻男性相对年轻女性使用的附和词更为多样,这点有些让笔者意外,不过考虑到数据的有限性,笔者认为还需要更多的数据支撑才具有可靠性。

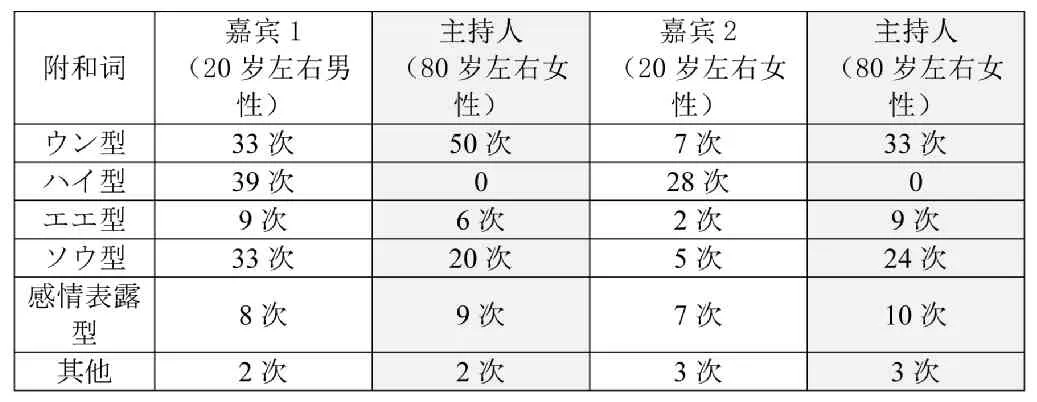

日语访谈节目中附和词的使用情况可总结如表3。

表3 日语访谈节目中附和词的使用情况

从表3可得知,不论性别和年龄的差异,日语中的附和词种类多种多样,使用得最多的是「ウン」型和「ソウ」型,「ハイ」型作为稍郑重的表达,主要对长辈或上司经常使用。一般认为对长辈或上司使用「ウン」型附和词会失礼,表3数据显示,这似乎也并不是一条绝对的规则。此外,在本次考察中发现,当说话人正传达的内容相对较长的时候,晚辈使用「ウン」型附和词的几率会相对大一些。关于性别差异,数据显示年轻男性使用的附和词相对更多,这点是否具有普遍性还需要更严密的验证,不过可以明确的是,年轻男性使用「ウン」型附和词相对年轻女性更多。

从以上论述可知,日语中附和词的使用要远远多于汉语,且相对更丰富多样,有较明显的性别和年龄的区别使用倾向。发音有些相似的“嗯型”附和词和「ウン」型附和词也表现出了一些异同。相同之处在于两者都是使用率较高的附和词,且都是年长的主持人一方使用得更多。不同点在于汉语的“嗯型”附和词没有像日语的「ウン」型附和词那么明显的区别使用倾向。另外,有趣的是,中日都出现了年轻男性比年轻女性更多地使用了附和词的现象,这点是否能普遍适用则还需更多的数据支撑。

(三)重复型的汉日对比

堀口(1997)认为,听话人一边听取说话人的话语内容,一边又重复了对方刚刚发话内容的一部分或全部这一行为,表明听话人“正在听”,这在功能上是可视为附和表现的。只是,若用的是上升声调来寻求对方应答的言语行为则只能当作“说明要求”和“确认要求”,不视其为附和表现。赵刚(2013)还把“重复型”作为听话人的会话策略进行了探讨。此次考察中,话语重复表达有如下7例⑧:

1.1A:嗯,你举个例子你做过什么样的事是要推动什么样的制度改变。[2B:啊,举一个例子哦](《鲁豫有约:毕业季·奔跑吧90后:孙宇晨》)

2.1A:僕本当入った頃は一番背も小さかったし、年齢も一番下だったんです。[2B:あ、小ちゃかったの?]はい、小学校五年生だったので。[2B:あ、そうだった](『徹子の部屋:生田斗真』)

3.1A:弟がいます。[2B:ね、弟さんがいて、]はい。(『徹子の部屋:生田斗真』)

4.1A:皆さん生き生きして、[2B:生き生きしてて、]笑いを和したとか。(『徹子の部屋:生田斗真』)

5.1A:そしてもう半分以上ぐらい[2B:半分以上ですね。]一緒にいるということですよね。[2B:はい、うん](『徹子の部屋:生田斗真』)

6.1A:小さい頃から水泳を[2B:水泳]はい、やってました。 (『徹子の部屋:堀北真希』)

7.1A:そうですね、160ぐらいなので、[2B:160あそう]はい。 (『徹子の部屋:堀北真希』)

在以上7例中,例1和例2能否被当作附和表现其实还需要仔细辨别。例1看似是听话人对所听内容的部分重复,但其功能更多的是作为话轮转换的拖延,例2则是听话人向说话人确认信息的“确认要求”,因此在此不将其视为附和表现。仅从数量上讲,日语中“重复型”附和表现的使用相对汉语要多,这点和附和词的情况是一样的。

(四)替换型的汉日对比

在本次考察中观察到的“替换型”附和表现有如下两例:

“周所长呢,请你再留心一下寄存处的几个人,看看他们还有什么能回忆起来的线索,再注意观察一下寄存处是否有什么可疑的人来存或取行李。”周所长不是他的部下,所以他说话时也就多加了一个请字。

8.1A:因为拿新概念一等奖在场有一些一本学校他们是直接可以就是录取我的。[2B:不用高考]对。 (《鲁豫有约:毕业季·奔跑吧90后:孙宇晨》)

9.1A:でしょう!そうとすると、もう何歳である?6歳か[2B:そうですね]5歳?[2B:はい]もうあなたの年で[2B:子供がいることですね]もうどうするの… (『徹子の部屋:生田斗真』)

例8和例9这两例都是听话人将说话人的发话内容用自己的语言替换表达了一下,可见中日都存在这种附和表现的方式,且一般“替换型”附和表现的使用相对前面的“附和词”和“重复型”的使用要少得多,可视为是对其他附和表现的一种补充和丰富,并不是主要的表现形式。

四、结语

本文通过观察中日访谈节目,针对会话中附和表现的表现形式进行了汉日对比。日语会话中的附和表现,尤其是“附和词”的使用相对汉语会话要多得多,这一点可以说是汉语会话和日语会话间非常显著的不同点。这点可能正如张淑婧(2010)所猜测的那样,“可能中国人在会话中积极地用言语行为表示附和的意识比日本人要弱一些,认为通过点头、笑等非言语行为就足够能传递自己正积极听取的姿态了。”⑨另外,日语会话中附和词的使用有明显的性别和年龄差异,这点作为日语学习者需注意。就具体存在怎样的差异这点,仅通过本次考察还没办法全面展现,需要更多的数据支撑和考察。其次,值得注意的是,汉语“嗯型”附和词和日语「ウン」型附和词、汉语“是型·对型”附和词和日语「ハイ」·「ソウ」型附和词,尽管在发音和字面意义上具有一一对应关系,但这并不意味着在语用功能上也是完全对应的。尤其是“嗯型”附和词在汉语会话中谁对谁都可以使用,但「ウン」型附和词在日语中是不能频繁地对长辈或上司使用的。不过不可忽视的是,附和表现的使用无论中日都存在个体差异。

注释:

①不同学者对「あいづち」的对应汉语采用不同的用语,如赵刚、贾琦(2011)采用“随时附和词”的说法,本文采用“附和表现”与「あいづち」相对应。

②赵刚,贾琦.中国日语学习者的会话分析研究[J].日语学习与研究,2011(4):95.

④堀口純子.日本語教育と会話分析[M].東京:くろしお出版,1997.

⑤Maynard·K·泉子.会話分析[M].東京:くろしお出版,1993.

⑥赵刚,贾琦.会话分析[M].北京:高等教育出版社,2013:276.

⑦附和词的分类参照了村松 (1991)、 陳 (2001)、王(2008)、张(2010)。

⑧例子中1A、2B分别为说话者和听话者,听话者的话语用方括号以示区别,下划线为听话者的附和表现。

⑨张淑婧.关于中日谈话节目中附和表现的使用实态[D].青岛:中国海洋大学硕士学位论文,2010.

1.村松恵子.対話の呼吸—日本語と中国語の話し方·聞き方?あいづちを中心として(二)[J].四日市大学論集,1991,3(2).

2.陳姿菁.日本語の談話におけるあいづちの類型とその仕組み[J].日本語教育,2001(108).

3.王慧.中日附和表现的比较研究[D].大连:辽宁师范大学硕士学位论文,2008.

(作者系中国海洋大学外国语学院硕士研究生)