浅析“资产解冻”类诈骗犯罪的防控对策

2017-11-07姚远

姚 远

(中国人民公安大学,北京 100038)

【公安与法】

浅析“资产解冻”类诈骗犯罪的防控对策

姚 远

(中国人民公安大学,北京 100038)

解冻资产骗局由来已久,但随着互联网和支付方式的发展,由于立法不足,现有打击不力,合作不到位,群防群控能力弱,以“XX资产”为由进行的诈骗犯罪又有所抬头,呈现出了新的特点。防控“资产解冻”类诈骗犯罪的对策有四个方面:完善立法,依法打击;加强公安机关内部合作、警企合作、国际执法合作,落实职能部门监管责任;推广计算机中文切词技术、大数据分析技术、网络电子证据取证技术,完善技术防控;加强防骗宣传,提高群防群控能力。

资产解冻;诈骗犯罪;电信网络新型违法犯罪

电信网络新型违法犯罪严重侵害了人民群众的经济利益,破坏了社会诚信,败坏了社会风气,影响了百姓生活,也是威胁国家安全和社会稳定的一颗“毒瘤”。国务委员、公安部部长郭声琨在“国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议”第二次会议上强调,要以更大的决心和力度打击治理电信网络新型违法犯罪,坚决维护人民群众财产安全和合法权益。近年来,移动网络、移动支付手段的快速发展在方便我们生活的同时也为犯罪提供了便利,一些传统犯罪手法借助便捷的通信技术、支付技术死灰复燃,“资产解冻”类诈骗犯罪就是其一。公安部高度重视电信网络新型犯罪的打击工作,从2016年10月开始,组织部署全国涉案地公安机关持续开展对“资产解冻”类诈骗案件的打击工作,取得了阶段性胜利。当前,“资产解冻”类诈骗犯罪手段翻新,更具诱惑性和欺骗性,呈现出新的趋势和特点,有效遏制“资产解冻”类诈骗犯罪将会对防范和打击电信网络新型违法犯罪大有裨益。

一、“资产解冻”类诈骗犯罪特点

“资产解冻”类诈骗犯罪指以非法占有为目的,用虚构“解冻XX资产”事实的方法骗取他人财物的行为,是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪①邬春阳. “资产解冻”披着慈善外衣疯狂骗钱 安徽公安机关破获“三民城”“巨龙国际”互联网诈骗案,载于《人民公安报》2017年4月26日第4版.。犯罪嫌疑人编造“XX资产”、“XX大业”的传说,虚假承诺高额回报,以吸纳成员发展下线入局。其传播速度极快,危害范围极广,主要呈现出以下特点。

(一)犯罪手法复杂

以“解冻资产”为由实施诈骗活动并非新鲜事情,早在上个世纪八九十年代,就有人编造出在内地收兑民国伪币到美国兑换的谣言,披“资产解冻”外衣行诈骗钱财之实。梳理近年来涉及“资产解冻”的案件可以看出,当前犯罪嫌疑人借助网络聊天工具和第三方支付软件实施诈骗活动,对受害人实施组织化管理和精神控制,其犯罪手法变得更加复杂。

1.实施组织化管理。一般传统电信诈骗犯罪对象多为少数特定人员,受害者之间的联系较弱,但“资产解冻”类诈骗案件的犯罪嫌疑人和受害人的互动密切且频繁,犯罪嫌疑人往往通过网络聊天工具建立群组,群组内有着严格的等级关系和规章制度,还会定期开展宣讲、“鉴宝”、“慈善”等活动,对成员实施组织化管理,具有传销犯罪的特征。

2.实施精神控制。犯罪嫌疑人打着“爱国”、“慈善”、“扶贫”等旗号对受害人洗脑,使受害人在内心确信自己从事的是正义的事业,从而增强欺骗性和迷惑性。以公安部督办的“慈善富民总部”诈骗案为例,“慈善富民总部”会长陈玉英对其成员采取半军事化管理,要求每个人把头像背景换成红色,必须使用国产手机,群骨干分子每天还发MP3讲课录音给大家学习,每天早晨在群里组织升旗仪式,每个群都有升旗手,升旗期间不能说话、不能有杂音,每个人都向国旗敬礼、唱国歌。通过不间断的洗脑,犯罪嫌疑人对群成员实施精神控制,从而提高了受害人对骗局的认同感。

3.伪造国家机关公文。这是“资产解冻”类诈骗犯罪区别与其他电信网络新型违法犯罪和传销犯罪的重要特征。在江苏盐城警方办理的“资产解冻”专案中,犯罪嫌疑人捏造“国有资产最高管理委员会”机构,伪造文件落款附有国务院、国有资产最高管理委员会印章;在“慈善富民总部”诈骗案中,犯罪嫌疑人伪造国务院委任状,落款处还盖有国务院、财政部公章,凡此种种,不一而足。这些伪造的国家机关公文、印章在整个犯罪链条中起着催化剂的作用,使不少受害人轻信骗局的真实性,最后上当受骗。

(二)犯罪手段隐蔽

“资产解冻”类诈骗犯罪突破了传统传销犯罪时空上的限制,犯罪嫌疑人利用伪造身份,通过网络组织联络、发展下线,使用电子支付实施“非接触式”诈骗,隐蔽性强。

1.犯罪嫌疑人身份信息隐蔽。为了骗取受害人的信任,“XX资产”、“民族大业”故事的编造者需要对自己的身份进行精心包装,自称是“国民党高官后代”、“神仙老人”,隐瞒真实身份信息,增强神秘感和可信度。另外,犯罪嫌疑人借助社交软件身份匿名的特点,利用假姓名、假身份与受害者交流,在黑市购买银行卡分散取现,或是通过网络购买POS机,故意篡改商户编号和名称套现,隐蔽性极强。

2.下线发展方式隐蔽。与传销犯罪一致,“资产解冻”类诈骗犯罪下线方式十分隐蔽,主要通过线上线下两种模式,线下宣传主要靠人与人之间口耳相传,如果参与者表示有兴趣加入,推荐人就会将其拉入网上交流群组中,从线下转换为线上模式。为防止骗局暴露,犯罪嫌疑人还为吸收成员设置了种种门槛,将有文化的、收入高的、做官的人排除在外,受骗者形成了一个个封闭的团体。

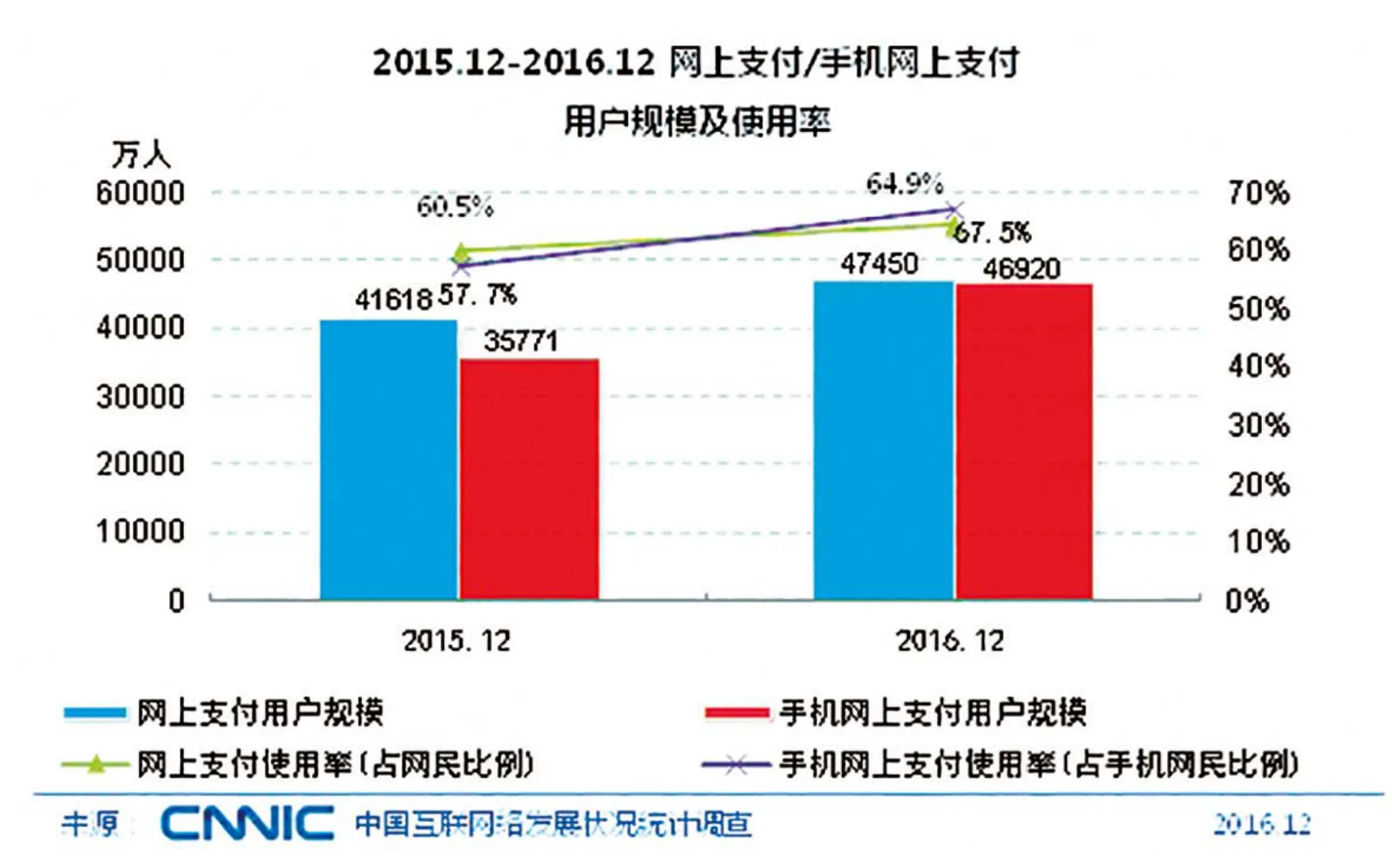

3.支付方式隐蔽。截至2016年12月,我国使用网上支付的用户规模达到4.75亿,其中手机支付用户规模增长达到4.69亿,占网上支付用户的98.7%,网民手机网上支付的使用比例提升至67.5%。

由图1可以看出,网上支付特别是手机网上支付已经成为时下流行的支付方式。一方面,参与骗局的人员在不知道犯罪嫌疑人真实身份的情况下就可以完成对犯罪嫌疑人转账;另一方面,犯罪嫌疑人利用虚假身份信息注册支付账号实施诈骗活动,隐蔽性极强,增加了公安机关调查取证的难度。

4.活动方式隐蔽。传统传销犯罪往往需要借助现实生活中的空间集中进行“开会”、“培训”,容易引起社会公众的警觉。“资产解冻”类诈骗犯罪嫌疑人借助即时通信软件的文字、图片、视频、音频传播功能,把现实生活中的会议、培训转移到网络聊天群组中,摆脱了空间的限制,更加不易被人察觉。

图1:2015年12月—2016年12月网上支付/手机网上支付用户规模及使用率① 来源参见:http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/fxszl/fxswz/201701/t20170122_66462.htm,访问日期:2017年8月20日。

(三)案件查处困难

“资产解冻”类诈骗犯罪时间跨度大,分布范围广,涉案人员多,给公安机关侦办此类案件提出了难题。

首先是立案困难。犯罪嫌疑人以“解冻XX资产”为名,通过“养老”、“扶贫”、“爱国”、“保健”等项目吸引被害人进行“投资”,借投资的外衣混淆概念,通过民事纠纷掩饰刑事犯罪,以逃避打击。受害人主动维护“解冻XX资产”骗局,不愿揭穿骗局,更不愿承认自己被骗,即使有人报案,也是分散零星的,单个受害人受骗的金额往往不足三千元,不够刑事立案标准,公安机关无法立为刑事案件开展侦查。

其次是取证困难。“资产解冻”类诈骗犯罪嫌疑人在实施诈骗行为时往往利用微信、QQ等通讯软件与分布在全国各地的下线、受害人联系,通过第三方支付工具收集资金,犯罪证据的电子化加大了证据搜集和固定的难度。此外,受害人受到犯罪嫌疑人的洗脑和精神控制,深陷骗局无法自拔,甚至主动为“解冻XX资产大业”辩护,也给调查取证工作带来了阻碍。

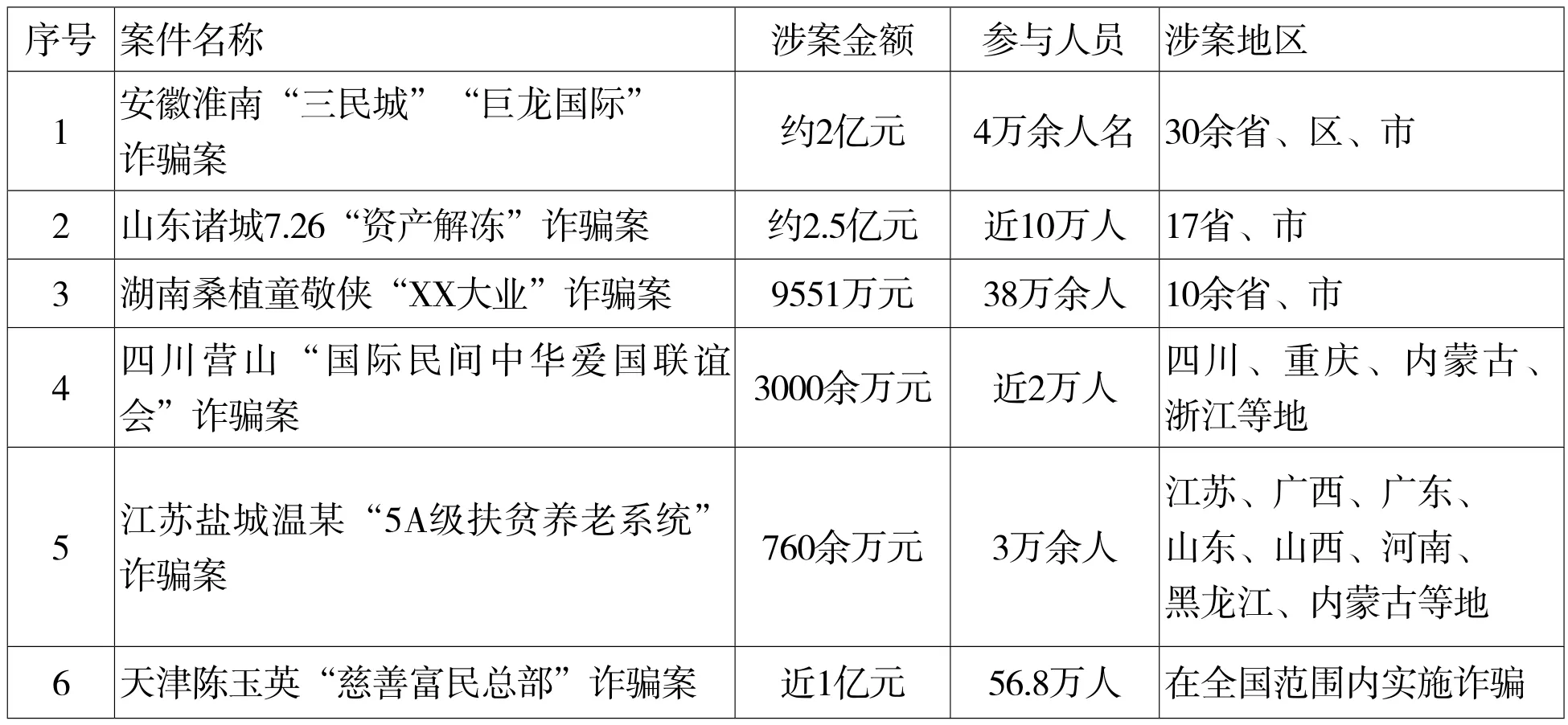

表1:近年来6起典型的“资产解冻”类诈骗案件① 案例及材料来源:各大新闻媒体(包括中国警察网、网易新闻、搜狐网、新浪网、凤凰网)的报道。

最后是打击困难。《治安管理处罚法》第四十九条将违反治安管理的诈骗行为规定为“诈骗公私财物的”,应属 “行为犯”,即实施了诈骗行为但诈骗金额不足三千元,不够刑事处罚的行为是违反治安管理的诈骗行为,不论金额大小都应立为治安案件进行调查。在实践中,办理此类带有传销性质的电信诈骗案件需要更高层级的公安机关统筹各部门进行长期工作,基层公安机关受办案条件、警力不足等限制,没有足够的激励措施,即使立为治安案件也无法开展及时有效的打击工作。

(四)社会危害极大

1.发案地域广,涉案金额巨大,受害者众多。梳理从2011年至今60余起以“资产解冻”为由实施的诈骗案件不难发现,从地域上,该类案件发案地遍及全国;从时间上,近年来该类案件由偶发变为频发,社会危害性不断增强。整理近期6起典型的“资产解冻”类诈骗案件可以看出,“资产解冻”类诈骗案件涉案地区遍广,涉案金额巨大,受害者众多。

2.严重损害政府公信力,极易诱发群体性事件。政府公信力的内涵有两个方面,一是指公众对政府行为的评价和认可或公众对政府的信任程度,二是指政府赢得公众信任的能力和程度或是指政府拥有的权威性资源。①武晓峰.近年来政府公信力研究综述[J].中国行政管理,2008,(5).“资产解冻”类诈骗犯罪嫌疑人伪造国家机关公文,编造、歪曲政府政策,破坏了受害人对政府整体形象的态度和认识,犯罪嫌疑人以政府名义进行所谓“慈善”、“爱国”、“扶贫”等活动,降低了公众对政府行政的理解和支持,削弱了政府权威,成员交流具有非理性化、情绪化倾向,一旦形成流言并扩散极易诱发群体性事件。

二、防范与打击“资产解冻”类诈骗犯罪存在的不足

(一)立法不足

从法律角度来看,目前我国打击“资产解冻”类诈骗犯罪的相关法律尚不完善。一方面表现为打击电信网络违法犯罪的法律缺乏系统性,缺少针对“资产解冻”类诈骗犯罪的专门性法律,另一方面表现为法律规定过于笼统,操作性不够强。实践中,主要存在以下两个问题:一是现有的针对电信网络新型违法犯罪的规制散见于最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国人民银行发布的《解释》、《意见》、《通告》、《通知》等,分散凌乱缺乏系统性,没有明确各部门的职责划分和权限,不利于部门合作,难以形成打击合力,减弱了对犯罪分子的威慑力。二是管辖权规定不到位。《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》对犯罪地做了进一步细化,通过列举的形式规定了犯罪行为地和犯罪结果地,但仍未解决实践中“都能管但没人管”的问题,案件管辖权仍不明确。

(二)现有打击不力

目前,全国各地公安机关在省、市一级成立了反电信诈骗中心,整合资源开展电信诈骗打击工作。反电信诈骗中心的成立改善了打击包括“资产解冻”类诈骗犯罪在内的电信网络新型违法犯罪的传统困境,但由于“资产解冻”类诈骗犯罪分布范围极广,一方面,省、市一级的反电信诈骗中心权责有限,无法满足主动侦查跨省、跨国电信网络诈骗犯罪的需要;“资产解冻”类诈骗案件发案在基层,反电信诈骗中心并不直接受理报警,鞭长莫及。另一方面,各地反诈骗中心依托的电信诈骗案件侦办平台功能亟待更新升级,也限制了打击能力。

(三)部门协作不到位

实践中,公安机关与金融、电信部门协作机制不完善,不同层级的公安机关协同作战能力不足,制约了防范和控制“资产解冻”类诈骗犯罪的效果。横向上,虽然全国各地公安机关成立了公安机关主导、电信金融机构派驻的反电信诈骗中心,但是电信、金融机构在打击网络电信新型犯罪方面并无更多利益牵涉,单靠企业“社会责任”的约束无法产生持续的动力,各部门的利益暗中掣肘,影响了反电信诈骗合作机制效能的发挥;纵向上,基层公安机关缺少办理“资产解冻”类诈骗犯罪为代表的网络传销、电信诈骗案件的能力和激励,县级以上公安机关有防范和打击此类犯罪的能力却无法直接受理案件,不同层级公安机关陷入一种“心照不宣”的窘境。

(四)群防群控能力不强

“资产解冻”类诈骗犯罪潜伏期很长,犯罪组织能够存在数年不被发现,凸显群防群控能力的不足。一方面,针对弱势人群的反诈骗宣传教育缺失使得他们对受骗事实浑然不知、不愿承认自己被骗,反而会主动帮助犯罪嫌疑人保守“XX大业解冻”的秘密。从“资产解冻”类诈骗犯罪的受害人构成来看,受骗群体多为中老年人,他们拥有一定的经济基础,会使用互联网、手机等工具但并不精通,对新事物的接受能力较弱,有同情心,对自己和家人的健康状况十分关心,极易受到犯罪嫌疑人“慈善”、“养老”、“扶贫”、“保健”等项目的蛊惑和高额回报的诱惑,容易被发展成为“下线”。另一方面,社会力量收集信息的积极性不高。“资产解冻”骗局能够发展壮大不可能做到默默无闻,但因特种行业与公安机关的信息资源整合力度不大、群众举报渠道不顺畅、奖励举报机制不够完善,致使大量案件线索流失。

三、“资产解冻”类诈骗犯罪的防控对策

当前,“资产解冻”类诈骗犯罪既是电信网络新型违法犯罪的一种,同时也具有传销犯罪的特征。防范和控制这类犯罪是一个系统工程,需要从完善立法、部门合作、技术防控、群防群控等四个方面入手,最大限度地挤压犯罪空间,加强对“资产解冻”类诈骗犯罪的事前预防、事中控制和事后打击。

(一)完善立法,依法打击

尽管目前我国针对打击电信网络新型违法犯罪取证难、追赃难、处罚难等传统困境出台了一系列法律法规,但仍未能满足打击“资产解冻”类诈骗犯罪的需要。一是要明确电信网络诈骗案件的管辖,以“资产解冻”类诈骗犯罪为代表的电信网络新型违法犯罪是一种非接触性违法犯罪,时空跨度大,涉及人员多,诈骗行为空间不确定,可能出现“管辖真空”,必须通过法律明确管辖权归属,限定管辖主体,落实受理此类案件的责任。二是制定打击电信网络新型违法犯罪的专门法律。有学者曾建议制定专门针对网络犯罪的《惩治网络犯罪法》,鉴于此,可以将防范控制电信网络新型诈骗犯罪的内容写入《惩治网络犯罪法》,明确相关部门在预防和打击此类诈骗犯罪的职能分工和权限,使防控电信网络新型诈骗犯罪有法可依。三是加强个人信息法律保护。多数电信网络诈骗案件背后都涉及公民个人信息买卖问题,急需完善相关法律法规,加大对买卖公民个人信息行为的惩治力度,压缩电信网络诈骗的犯罪空间。四是严格按照《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》、《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中关于取证的规定,综合认定被害人的人数及诈骗资金的数额,缓解公安机关收集证据方面的困难。

(二)加强合作,落实监管

公安机关的专业性和资源的有限性不能充分满足防范和打击“资产解冻”类诈骗犯罪的多样性需求,亟需与企业和政府其他部门合作,共同探索反电信网络新型诈骗“打、防、管、控”的长效机制,政企联动提高防控能力。

1.加强公安机关内部合作。纵向上,要加强不同层级的公安机关合作,形成基层公安机关与省、市反电信诈骗中心的信息交流机制,填补“基层公安机关有案源无手段,专业办案部门有手段无案源”的漏洞。派出所、刑警队接到受害人的报案后应当在第一时间利用公安部电信诈骗案件侦办平台完成止付、冻结工作,全面、细致地做好报案人笔录,固定证据,并把案件信息快速汇报给省、市反诈骗中心。反诈骗中心应当形成对基层公安机关报告信息的定时分析机制,加强案件的串并分析并组织侦查打击,发挥好防控“资产解冻”类诈骗案件的主导作用。横向上,要打破警种之间的壁垒,统筹治安、刑侦等部门的专业力量:治安部门要依托治安管理优势,在特种行业中建立治安信息员,构建全方位、多层次的治安信息采集体系,全面掌握特种行业的各类情况,及早发现“资产解冻”类诈骗犯罪线索,打早打小,及时介入,关闭犯罪信息交流群组;刑侦部门要强化专案经营,以点带线,以线带面,制定周密详实的实施方案,既要打击诈骗团伙核心成员,还要对私刻印章、伪造公文、刷卡套现等环节进行全链条打击,不断提高打击效能。对于诈骗金额特别巨大、受害人众多、社会影响恶劣的案件,要充分借鉴各地打击电信网络诈骗犯罪的成功经验,创新工作机制,成立公安部或省级公安机关牵头、整合各警种优势的专案组,梳理案件,集中整治。要在大数据分析的基础上,促进数据信息共享,及时提供预警,积极探索跨省、跨市统一办案模式,切实提高防控能力。

2.加强公安机关与第三方支付平台的合作。目前,第三方支付平台已经成为“资产解冻”类诈骗的“重灾区”。2016年9月30日,央行发布《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,重点从账户实名制管理、转账管理、银行卡业务管理、强化可疑交易监测、健全紧急止付和快速冻结机制等方面加强支付结算管理。①本刊编辑部. 国家多部门多举措从重打击电信网络诈骗[J]. 中国信息安全,2017,(2).在实践中,这些措施与公安部电信诈骗案件侦办平台一起为全国各地公安机关侦办通过单一银行账户、利用网上银行、ATM机转账类的电信诈骗新型犯罪提供了便利,也迫使犯罪嫌疑人将目光瞄准第三方支付平台。第三方支付平台转账相比于网上银行、ATM机转账操作更加快速便捷,到账时间短,便于犯罪嫌疑人转移诈骗所得。此外,第三方支付平台为保护用户账户安全,隐藏了用户银行账户的部分信息,不利于公安机关第一时间进行止付、冻结操作,“短板效应”突出。“资产解冻”类诈骗犯罪所表现出的电信网络新型违法犯罪的动向是在诈骗支付方式上由网上银行汇款、ATM机转账、存款转为利用第三方平台转账,为应对这种新情况,公安机关必须从第三方平台警情转接和完善涉及第三方支付平台资金快速止付、冻结两方面加强与第三方支付平台的合作,包括:一要督促第三方支付企业发挥技术、人才优势,强化社会责任,加大技术投入,完善产品,快速识别和防控“资产解冻”类诈骗犯罪行为,力保账户信息安全和资金安全;二要利用第三方支付企业自身优势,主动向公安机关反映情况、提供线索,创新配合公安机关侦查取证机制;三要增强公安部电信诈骗案件侦办平台的止付、冻结功能,简化文书、证据的上传手续,提高审核速度,为冻结、止付争取更多的时间,尽可能为群众挽回损失。

3.加强国际执法合作。针对犯罪嫌疑人携款逃往境外洗钱的情况,要加强反洗钱国际合作,不断完善我国反洗钱法律制度并同国际反洗钱法律接轨,加强国际间反洗钱磋商,为金融信息共享、电子证据收集、嫌疑人定位、侦破协作、引渡、犯罪收益分享等方面提供稳定的法律框架。②兰立宏.利用互联网支付系统洗钱犯罪研究[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2011,(3).此外,公安机关还应加强国际执法合作与司法协助,充分发挥国际刑警组织等国际组织的作用,开展跨境联合打击行动,对电信诈骗形成围剿之势,不给跨国跨境犯罪以可乘之隙。①郝宏奎.综合施策治理电信网络诈骗犯罪[J].社会治理,2017,(1).

4.充分落实监管工作。一是落实工商部门市场监督管理和行政执法职责,依法发布市场主体注册登记基础信息,方便社会公众查询,对超注册范围经营的公司企业及时发现查处;二是落实电信主管部门的监管职责,规范信息产业管理,严格落实手机卡实名登记制度,明确网络运营商互联网监控的义务和责任;三是加强中国人民银行对第三方支付行业的监管,强化对第三方支付市场的规范和整顿,重点关注反洗钱、账户实名制等问题,对违反管理规定的公司实施处罚或注销,引导第三方支付行业的有序发展。

(三)提高能力,重在防控

“资产解冻”类诈骗犯罪智能化、专业化水平不断提高,对公安机关的打击能力提出了新的更高要求。首先要开发推广计算机中文切词技术,提高公安机关的查控能力。公安机关要加强与互联网公司的技术合作,开发基于“资产解冻”类诈骗等电信网络新型违法犯罪的计算机中文切词技术,通过关键词比对碰撞建立常态化的网上摸排机制,实现对诈骗信息的收集,为防范此类诈骗犯罪提供良好的技术支持。其次要充分利用大数据技术分析的优势,一方面要扩大对大数据分析技术在防范“资产解冻”类诈骗犯罪中的作用,树立在线、开放的理念,在警务大平台积累的结构化数据基础上,对不断变动用户原创和各种传感器感知数据进行提取、分析和处理,获取信息,②何军.大数据侦查模式变革研究[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版),2015,(1).可通过关联“资产解冻”类诈骗的通话特征、信息特征,挖掘、识别诈骗场景,建立诈骗电话分析模型、网络信息分析模型,快速输出受害用户信息,使用多种方式提醒群众以免受骗;另一方面要提高大数据分析技术在打击“资产解冻”类诈骗犯罪的应用,提升侦查设备和人员水平,利用海量数据处理的人工智能技术提高打击效率,在计算机行为轨迹、信息共享机制的基础上建立新模型,使其适应云计算数据解析规模大量扩展的现实需要。③欧阳爱辉.云计算条件下我国网络侦查的困惑及出路[J].南华大学学报(社会科学版),2015,(4).最后要加大网络电子证据取证技术的推广力度,网络电子证据必须通过专门工具和技术来进行正确的提取和分析才能具备证明案件事实的能力,推广数据恢复技术,对已被删除的文件或已被格式化的磁盘进行恢复和重建,可以使用TCT(The Coronor’s Toolkit) 、Encase、FTK(Forensic Toolkit )、Final Data等取证软件和工具,突破系统的寻址和编址方式,重新找到没有被覆盖的簇并合成原来的文件,确保证据的客观性、关联性和合法性。

(四)加强防骗宣传,提高群防群控能力

1.引导民众提高个人信息保护意识。“资产解冻”类诈骗犯罪或是利用个人信息为犯罪直接提供便利条件,或是通过获得的个人信息骗取受害人信任,增加骗局的可信度。在安徽省淮安市公安局破获的以“资产解冻”为名的特大系列诈骗案中,仅一年多的时间内就有2000余受害人参与项目,超过3万人提供了身份信息。齐齐哈尔“资产解冻大业”诈骗案的犯罪嫌疑人供述,他们经常共享全国各地的被骗人员信息。“资产解冻”类诈骗犯罪的“名目”不断变化,但套取公民个人信息的犯罪手法比较稳定,因此,应当引导民众提高个人信息保护意识,在网络页面填写个人身份信息时应当保持足够程度的警惕。

2.明确特种行业治安实体的责任。特种行业经营的业务内容和性质特殊,容易被违法犯罪分子利用进行违法犯罪活动。“资产解冻”类诈骗犯罪的犯罪嫌疑人通常会使用伪造的“红头文件”、资格证书、证件、印章、古玩字画等物品迷惑受害人,或是在宾馆酒店场所组织学习、宣传活动。公安机关在治安管理工作中要加强对宾馆酒店、打印复印店、刻章店的治安管理,强化旅馆、印刷、刻字印章等特种行业对自身治安实体的责任认识。

3.完善群众举报机制。“资产解冻”类诈骗犯罪潜伏时间长,参与人数众多,但由于参与人员碍于情面、被骗金额小,很多人抱着无所谓的心态放任犯罪发展蔓延,即使发现被骗也不愿到公安机关报案。为改变这种现状,必须完善现有的举报机制,降低举报成本,让犯罪嫌疑人的侥幸心理无处遁形。首先要畅通举报渠道,拓展传统单一到公安机关或是拨打“110”报警电话、办案人员电话控告举报的方式,多渠道收集信息;其次要减少举报人的心理压力,注意案件信息的保密工作,最大限度地保护举报人、报案人的隐私;最后要建立奖励机制,对提供违法犯罪信息的人员给予奖励,鼓励更多的人主动关注身边的违法犯罪信息。可以借鉴上海市公安局的做法,开发手机应用软件,自动添加可疑号码,市民也可以通过手机应用软件直接发送举报信息,从而提升市民参与打击电信网络诈骗的积极性。或是利用各地公安机关现有的微信公众平台,实现警务对接,增设网上接报警功能,并实现网上接警的及时跟进反馈。

[1]张洋. “民族资产解冻”,彻头彻尾骗局[N]. 人民日报,2017-05-26(009).

[2]邬春阳. 假借“养老”名义进行“民族资产解冻”诈骗[N]. 人民公安报,2017-04-26(004).

[3]范天娇. “微信+传销”骗4万会员两亿元[N]. 法制日报,2017-04-26(003).

[4]邬春阳. “民族资产解冻”披着慈善外衣疯狂骗钱[N]. 人民公安报,2017-04-26(004).

[5]刘奕湛. 假借“民族大业”旗帜,宣称解冻兆亿资产[N]. 工人日报,2017-04-26(001).

[6]付晓. 电信诈骗的侦破瓶颈、规则与对策问题探讨[J]. 法制与社会,2017,(1).

[7]黄永春,郑丰收. 合成与协作:电信网络诈骗犯罪防控的实践与思考[J]. 河北公安警察职业学院学报,2016,(3).

[8]李星廷. 利用第三方支付平台进行经济犯罪问题及其对策初探[J]. 北京警察学院学报,2013,(4).

[9]陆克威. 网络传销犯罪的立法思考与侦查对策[D]. 华东政法大学硕士学位论文,2012.

[10]胡永正.论网络贩枪的特点及防控对策[J]. 浙江警察学院学报,2016,(5).

[11]杜威,彭建新,杨奕琦. 网络电子证据取证技术研究[J]. 广东公安科技,2012,(1).

The Elementary Analysis of the Prevention and Control Measures of Unfreeze the Historical State Assets Fraud

Yao Yuan

(People’s Public Security University of China, Beijing 100038, China)

Lots of efforts have been done to deal with unfreeze state assets fraud. However, the quantity of this type of fraud is rising again with new features due to the online payment technology development and the lack of legislation, what’s more, the inefficient hits of this kind of crime along with the weak ability to control citizens’ action may also lead to the terrible result. The author believes that there are four ways to prevent such crimes. Firstly, intensify legislation and its implementation. Secondly,strengthen the cooperation internally, police-enterprise cooperation and international cooperation are also important. It is relevant departments’ duty to monitor the whole process. Thirdly, promoting Chinese word segmentation technology and date analyzing technology along with online E-evidence forensics technology should be noticed. At last, the ability to instruct citizens’ action for preventing such crimes may need to be enhanced.

Unfreeze Assets; Fraud; Telecommunication and Network Crime

D631.2

A

1008-5750(2017)05-0034-(10)

10.13643/j.cnki.issn1008-5750.2017.05.005

2017-09-28责任编辑孙树峰

姚远(1993—),男,陕西西安人,中国人民公安大学2015级治安学硕士研究生。