支撑京津冀区域大气污染联防联控的大气监测体系构建

2017-11-07潘本锋许人骥宫正宇吴国平谢品华

潘本锋,许人骥,宫正宇,吴国平,谢品华

1.中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京 1000122.中国科学院安徽光学精密机械研究所环境光学与技术重点实验室,安徽 合肥 230031

支撑京津冀区域大气污染联防联控的大气监测体系构建

潘本锋1,许人骥1,宫正宇1,吴国平1,谢品华2

1.中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京 1000122.中国科学院安徽光学精密机械研究所环境光学与技术重点实验室,安徽 合肥 230031

京津冀区域已成为全国大气污染最严重的地区之一,并且呈现出明显的区域性污染特征,加强区域间的环境合作,实施区域联防联控是解决京津冀区域大气污染问题的有效手段。对照《生态环境监测网络建设方案》的要求,目前京津冀区域大气监测体系还存在着监测网络不健全、监测项目覆盖不全面、监测新技术应用不足、质控体系不完善、信息产品供给与公众需求有差距等问题,与京津冀区域大气污染联防联控的要求不相适应。为全面提升京津冀区域大气监测体系对区域联防联控的技术支撑能力,亟需进一步完善京津冀区域的监测网络,增设传输研究、污染监控等特殊监测点位;逐步拓展监测项目,开展颗粒物化学组分和O3前体物监测;加快遥感监测等立体监测技术在大气监测中的应用,全面分析污染物时空分布特征与传输规律;加强空气质量预报预警能力建设,为重污染天气应对提供技术支持;规范监测事权上收后的全过程质控体系,建立颗粒物标准方法比对和O3量值传递质控机制;构建环境监测大数据平台,加强数据分析应用与信息公开。

京津冀;大气污染;联防联控;监测体系

2012年中国颁布了《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)[1],新空气质量标准增加了PM2.5、O3-8 h质量浓度等指标,旨在更加客观准确地反映中国的空气质量状况,从2013年开始,中国京津冀、长三角、珠三角重点区域城市以及各直辖市、省会城市、计划单列市等共计74个城市按照新标准开展了SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6个项目的监测[2]。环境保护部公布的2015年中国环境状况公报[3]显示,京津冀区域13个城市空气质量达标天数比例为32.9%~82.3%,平均为52.4%,远低于全国平均水平,平均超标天数比例为47.6%,13个城市中衡水、保定、邢台、邯郸、唐山和石家庄6个城市的达标天数比例不足50%。京津冀地区13个城市中,除SO2年均质量浓度全部达标外,PM10年均质量浓度全部超标,PM2.5年均质量浓度有12个城市超标,NO2年均质量浓度有11个城市超标, CO日均值第95百分位数有4个城市超标, O3-8 h日最大平均值第90百分位数有7个城市超标。总体来看,近年来京津冀地区环境空气质量形势异常严峻,并且呈现出显著的区域性污染特征。

加强区域间的环境合作,开展区域联防联控是解决区域污染问题的重要手段[4-9]。为切实改善京津冀区域环境空气质量,2015年京津冀三地环保部门正式签署“京津冀区域环境保护率先突破合作框架协议”,旨在以联合立法、统一规划、统一标准、统一监测、应急联动等10个方面为突破口,实施联防联控,共同改善区域生态环境质量。研究针对京津冀区域大气污染联防联控工作对京津冀区域监测体系构建的实际需求,对如何构建满足京津冀区域统一监测要求的大气监测体系进行了分析和探讨。

1 京津冀区域大气监测体系现状

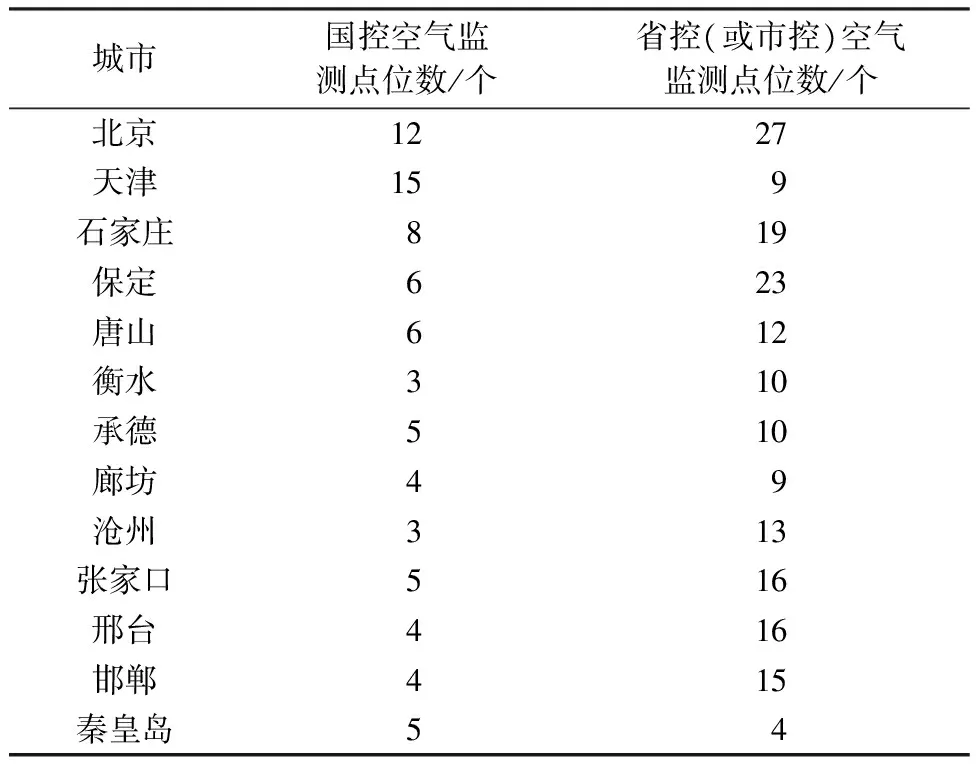

京津冀区域现有国控环境空气监测点位主要包括13个地级及以上城市的80个国控城市评价点位和11个区域点位。各城市国控监测点位数量为3~13个,区域点位中有3个位于北京市,3个位于天津市,4个位于河北省。此外,各城市除了国控监测点位之外还布设了一定数量的省控(或市控)监测点位,主要分布在区、县级的建成区内,同国控点位共同反映城市环境空气质量状况,京津冀区域各城市空气监测点位数量见表1。

表1 京津冀区域各城市空气监测点位数目

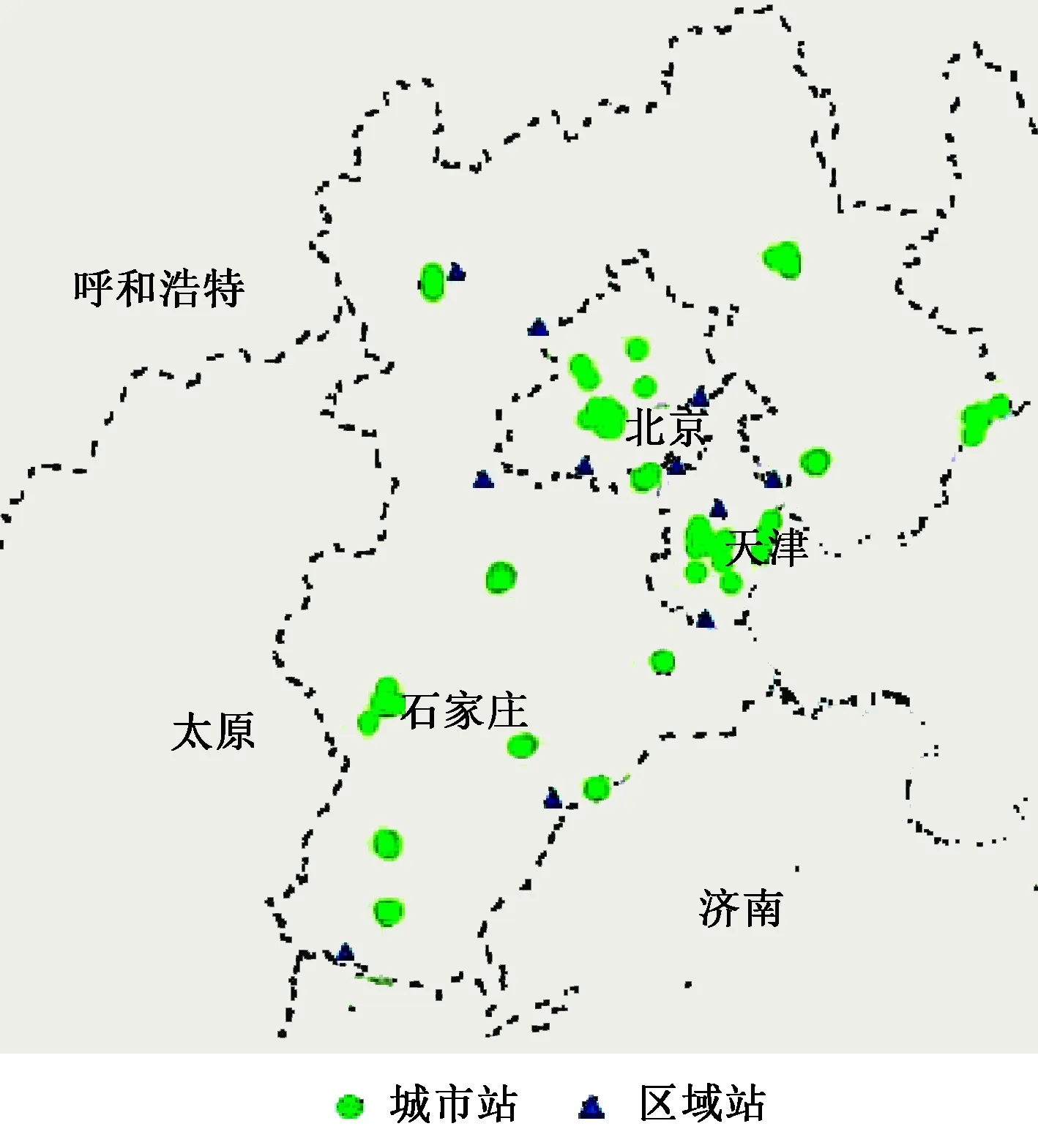

总体来看,京津冀区域现有空气监测点位数量基本满足中国《环境空气质量监测点位布设技术规范》[10]要求,综合考虑现有监测点位的空间代表性以及监测设施的投入和产出效益,现有监测点位基本能够反映京津冀区域各城市建成区的环境空气质量状况。京津冀区域各国控空气监测点位分布见图1。

图1 京津冀区域国控空气监测点位分布图Fig.1 The national urban and regional ambient air quality monitoring sites in Beijing-Tianjin-Hebei region

目前,各国控、省控(或市控)监测点位全部开展了SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5以及气象五参数的监测,监测方法全部为自动监测,数据采集频次为5 min/次。

此外,2016年环境保护部在京津冀及周边区域(北京、天津、河北、山东、河南)组建了颗粒物组分和光化学监测网,该网主要由京津冀及周边区域现有城市站和区域站中具备监测能力和条件的部分站点组成,共包括19个自动监测站点和23个手工监测站点,在开展空气质量常规参数监测的基础上,开展了颗粒物化学组分的在线监测或手工监测,非甲烷总烃(NMHCs)、过氧酰基硝酸酯(PANs)、挥发性有机物(VOCs)、气象参数等研究性监测。

在监测结果信息发布方面,北京、天津、河北省3地环保部门都已建成各自的空气质量信息实时发布平台和空气质量预报信息发布平台,环境保护部也建立了全国空气质量信息实时发布平台和空气质量预报信息发布平台,公众可以在环境保护部和各省市环保部门官方网站上方便地查询各监测站点SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项指标的实时监测结果及相应的预报信息。

2 京津冀区域大气监测体系存在问题分析

2.1监测网络不够健全

对照《生态环境监测网络建设方案》的要求,京津冀区域现有监测网络仍不健全,表现为

1)城市点位多,区域点位少。目前,京津冀区域现有的国控、省控、市控监测点位主要分布在城市、县城等区域,而在广大农村地区、乡镇区域严重缺乏空气监测点位,还难以全面说清区域内环境空气质量状况。

2)环境评价点位多,污染监控点位少。根据《环境空气质量监测点位布设技术规范》的要求,空气监测点位分为空气质量评价城市点、空气质量评价区域点、空气质量评价背景点、污染监控点、路边交通点等类型,而目前京津冀区域的空气监测点位主要为城市评价点和少量的区域点位,而对于大气污染防治和污染源监管具有较强指导意义的污染监控点、交通污染监控点却较少布设,难以为精细化环境监管提供有效的技术支撑。

3)点位布设缺乏区域尺度上的统一规划。当前,京津冀区域现有的监测点位均为北京、天津、河北三地环保部门各自规划和建设,在点位布设上缺乏统一规划,监测点位主要分布于单个孤立城市,而在区域传输通道上、各城市间的交界地段等区域的监测点位明显不足,不能为区域间污染物传输和影响规律研究提供支持。

从国外经验来看,空气监测网络设计主要考虑各污染物的空间分布特征。以美国为例,其在全国范围内布设了947个PM2.5监测点,943个PM10监测点,1 216个O3监测点,389个CO监测点,519个SO2监测点,422个NO2监测点,172个铅监测点,104个TSP监测点,此外还布设了PM2.5化学组分监测网、光化学污染评估监测网等专门监测网络[11]。显然其监测网络内各项污染物的监测点位数量并不完全一致,监测点位也并不完全重合,其原因在于其监测网络是根据各项污染物的空间分布特征和污染源分布情况,在一定空间范围内统一规划组建的监测网络。因此为支撑区域联防联控工作,京津冀区域亟需在区域尺度上根据各项污染物的空间分布与传输影响情况,统一规划和布局监测点位,尽快完善现有监测网络,为区域大气污染控制提供技术支撑。

2.2监测项目覆盖不够全面

对照《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)的要求,京津冀区域现有监测体系的监测项目覆盖不够全面,主要表现为

1)未开展特殊污染物监测,难以全面反映空气质量状况。2012年中国颁布了新的《环境空气质量标准》(GB 3095—2012),在1996年标准的基础上增加了PM2.5、重金属等指标,新标准一共规定了15种污染物的浓度限值,但目前京津冀区域各城市所监测的污染物仍主要是SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项基本污染物,而对于苯并芘、氟化物、重金属等特殊污染物,尚没有开展例行监测,难以全面反映空气质量状况。

2)未全面开展颗粒物成分及前体物监测。当前,颗粒物(PM10和PM2.5)成为影响京津冀区域空气质量的主要污染物[12],开展颗粒物组成成分的监测对于颗粒物来源解析至关重要,而目前各地对于颗粒物的监测,仍局限于质量浓度监测,缺乏颗粒物组成成分以及颗粒物前体物的监测,目前京津冀及周边区域已经组建了颗粒物组分监测网,进行了一些试验性监测,但尚未覆盖到所有城市,并且在设备配置、经费保证、监测运行、质量控制等方面尚没有形成完善的例行监测机制。

3)未全面开展O3前体物和光化学污染二次污染物监测。近年来的监测结果表明,京津冀区域O3污染日益显现[13],已成为全国O3污染最严重的区域之一。但目前对于O3的监测,仅限于O3本身,对于O3的前体物(VOCs)以及光化学反应过程中产生的PAN等二次污染物的监测还没有引起足够重视,虽然京津冀及周边区域部分城市开展了一些试验性监测,但绝大多数城市还没有持续开展例行监测,不能为O3污染防治提供有效技术支撑。

2.3立体遥感监测等新技术应用不足

京津冀区域现有的环境空气监测网络,普遍以地面监测子站的自动化监测为主,只能反映近地面局部区域内的环境空气质量现状,如果想获得更大尺度内的环境空气质量状况,虽然可以通过加密空气监测子站布局的方式来实现,但将随之带来经费投入增加、运维质控工作量加大等现实问题,并且难以获得污染物的空间立体分布。而遥感监测、移动监测可以很好地获取大尺度的空气质量状况信息和污染物的空间立体分布信息,但目前在京津冀区域地基激光雷达遥感监测、卫星遥感监测、航空遥感监测、移动监测等新兴监测技术手段还没有得到业务化的应用,难以和地面固定式监测子站形成有效互补,难以为区域颗粒物的空间分布和传输规律研究提供技术支持。

2.4监测质控体系尚需进一步完善

环境空气监测全程序质量控制体系逐步趋于完善,但仍显现出一些问题,主要表现为

1)与新标准配套的质控规范不够完善。随着空气质量新标准的颁布,各监测点位新增了PM2.5、O3等监测项目,新标准对于监测数据有效性要求进一步加严,但是目前各监测站点运行与质控所依据的技术规范,依旧是原国家环保总局2005年颁布的《环境空气自动监测技术规范》(HJ/T 193—2005)[14],因此与新空气质量标准相配套的质量控制技术规范亟需修订完善。

2)颗粒物与O3监测的量值传递体系不健全。目前,在颗粒物监测过程中尚没有统一的标准物质,国际上普遍将手工重量法作为标准方法,而中国全部采用自动监测方法开展颗粒物监测,监测过程中主要使用各仪器自带的标准膜片对仪器进行校准,缺乏统一的质控手段,而在使用手工标准方法对自动监测结果进行质控校正方面也缺乏统一规定。O3监测方面,国际通用的O3标准为经过美国NIST量值传递过的O3标准参考光度计(SRP),而国内的中国计量院、中国环境监测总站、环境保护部环境标准样品研究所,以及部分省、市环保部门虽然配备了O3SRP,但全国范围内业务化的国家-省-市-县四级O3量值传递体系尚没有建立起来。

3)现有质控体系和工作机制与环境监测事权上收后新的监测管理模式不相适应。中国原有的质控体系主要依托市、县级监测站实施质量自控,国家、省级监测部门实施质控监督。根据国家关于环境监测事权上收的有关精神,从2016年起环保部对全国环境质量监测事权进行上收,原由地方负责建设、运维、质控的环境空气监测子站,全部由国家委托第三方监测机构负责运维与质控,因此原有的国家、省、市、县四级质控体系已经不能适应新的环境监测管理模式,亟需制定新形势下的质控体系和质控工作机制。

4)个别地方行政部门对监测数据的人为干预依然存在。环境监测事权上收后,所有国控空气监测子站全部交由中国环境监测总站委托第三方监测机构承担,并且实现了各监测点位与中国环境监测总站的实时联网,通过技术手段加强质量控制,这在很大程度上能够防止行政干预的发生,但在考核压力之下,在一些地方仍然存在人为干预监测结果的现象。

2.5环境监测信息产品不能完全满足环境管理与公众需求

随着环境管理工作的深入,各级环境管理部门对环境监测信息产品的形式、内容都提出了更高的要求,现有环境监测数据与信息产品的供给能力与管理部门的需求不相适应。环境监测数据从数据采集、传输、审核、存储、分析等流程的信息化、网络化程度普遍较低,尤其在信息产品形成方面,对监测数据的分析手段还比较单一,主要以数据罗列、现状分析、对比分析为主,缺乏对于环境质量数据、污染源排放数据、气象数据、遥感数据、地理信息的大数据综合分析,难以形成有价值的信息产品。而在环境管理工作中,管理部门更加关注污染的成因、来源、趋势、污染控制途径及情景分析等综合信息,以便为加强环境管理提供技术支撑,而现有的环境监测信息产品显然不能满足新形势下环境管理工作的需要。

在信息公开与数据共享方面,环境保护部与京津冀三地环保部门的空气质量信息发布平台已经公布了京津冀区域各国控站点的实时监测数据,中国环境监测总站还构建了环境监测数据共享平台,在全国环保系统内实现了监测数据的互联共享。但目前的空气质量信息发布平台普遍没有提供监测数据下载共享服务,伴随着空气质量问题得到广泛关注,各环保部门、高等院校、科研机构甚至社会公众纷纷对空气污染问题开展相关研究,尤其是京津冀区域空气污染问题成为近年来的研究热点,社会各界对公开共享监测数据需求强烈,当前的信息公开程度与社会各界的期望还有一定差距。

3 京津冀区域大气监测体系构建建议

3.1完善监测网络,拓展监测项目

3.1.1 增设传输通道监测点位

按照《生态环境监测网络建设方案》[15]中关于“全面设点,完善生态环境监测网络”的要求统一规划布局京津冀区域的环境空气监测网络。在京津冀区域现有13个城市的80个国控城市评价点位和11个区域点位的基础上,在京津冀区域大气污染物传输通道上新增空气监测点位。具体可以沿邢台、石家庄、保定、北京沿线布设西南传输通道监测点,沿衡水、北京沿线布设南部传输通道监测点,沿沧州、天津、廊坊、北京沿线布设东南传输通道监测点,沿秦皇岛、唐山、北京沿线布设东部传输通道监测点。传输通道监测点应布设于传输通道上主要城市间的交界处,以反映污染物的传输情况。为便于监测点位的建设和运行并有效利用相关监测资源,传输通道监测点位建设可结合区县监测点位建设同步开展。

3.1.2 加快区县监测点位和污染监控点位建设

加快京津冀区域区县环境空气监测点位的建设,每一个区县至少建成1~2个空气自动监测站,区县点位应布设于相应的建成区内,以客观反映区县空气质量。在京津冀区域各城市进一步加密城市空气监测点位布设,重点增加工业点源污染监控点、交通污染监控点、工业园区污染监控点、建筑工地污染监控点的建设,其中工业点源、工业园区、建筑工地的污染监控点应布设于污染源下风向的主要污染物最大落地浓度区域,交通点应布设在主要交通干线的下风侧靠近道路边缘的地方,以及时了解各种污染源排放对空气质量的影响,为大气污染防治精细化管理提供技术支撑。

3.1.3 拓展监测项目,加快完善颗粒物化学组分和光化学污染监测网络

针对环境空气质量新标准中规定的氟化物、苯并芘、重金属等特殊污染物项目,要有计划地开展调查性监测,查明京津冀区域的大气污染特征,对一些存在一定环境风险的特殊污染物逐步开展例行监测。

进一步完善京津冀区域颗粒物化学组分监测网和光化学污染监测网,给予必要的资金保障,并统一其设备配置、日常运行、质量控制等相关要求,确保其持续、高效、规范运行。将监测网络覆盖到京津冀区域所有地级以上城市,确保在每个地级以上城市至少选取1个能够反映当地污染特征的颗粒物化学组分监测点位。光化学污染监测点位选取时,应统筹考虑城市布局和气象条件等因素,在每个城市布设2~3个监测点位,尽可能覆盖城市主导风向的上风向、下风向区域,以及受O3前体物排放影响较大区域。监测内容应包括颗粒物化学组分(如颗粒物中可溶性阴阳离子、金属元素、元素碳、有机碳、特征有机物等),颗粒物前体物(如VOCs和氨等),O3前体物(VOCs),光化学污染二次污染物(PAN)以及风廓线、温廓线等,为客观反映京津冀区域颗粒物污染和光化学污染特征、颗粒物与O3传输规律和来源解析提供技术支撑。

3.2加强京津冀区域立体监测技术的应用

要充分发挥遥感监测等立体监测技术在京津冀区域大气监测中的应用,根据区域地理、气象条件以及污染源分布的特点,构建区域大气立体监测系统,重点发展地基颗粒物激光雷达、O3激光雷达、气态前体物(SO2、NO2、HCHO等)以及气象参数廓线探测系统以及集成多种立体监测设备的移动走航监测系统,形成多平台、全方位的大气复合污染立体监测体系。具体可在京津冀地区西南沿线(石家庄-保定-北京)、东南沿线(天津-北京)以及北京、天津、石家庄、保定等重点城市交界处布设地基立体监测站点,配备颗粒物激光雷达、O3激光雷达、气态污染物以及气象参数廓线探测系统,观测、分析PM2.5、O3及其前体物等在京津冀区域的空间分布特征与传输影响规律。重污染时段及前后,在固定监测站点的基础上,利用移动走航车进行加密监测,满足全面监控大气复合污染状况和演变的需求,分析京津冀区域大气污染物的时空分布、动态演化、传输影响、快速溯源以及重污染过程的形成规律等。

3.3加强各城市空气质量预报预警能力建设

精确的空气质量预报预警系统在发布预警信息、服务公众生活、启动应急减排控污措施、改善空气质量、保障公众健康方面发挥着至关重要的作用。目前京津冀区域已建成1个区域预报预警中心、3个省级预报预警中心。为更好地服务大气污染防治工作,为改善空气质量提供技术支持,应进一步加强京津冀区域各城市的空气质量预报预警能力建设, 确保所有地级以上城市全部建成满足自身需要的空气质量预报预警平台,为京津冀区域开展重污染天气应急防控提供技术支撑,切实减少重污染天气的发生频次,降低重污染天气过程污染强度,最大可能地减轻空气污染对公众的危害。

3.4完善环境监测质量控制体系

进一步完善环境监测质量控制体系,针对颗粒物自动监测,尽快构建京津冀区域统一的颗粒物手工比对质控体系,根据手工标准方法监测结果对颗粒物自动监测结果进行校核,确保颗粒物监测结果的量值统一。

针对O3监测,尽快依托国家环境监测质量保证重点实验室构建国家-区域-市-县四级业务化的O3量值传递体系,逐级定期开展O3校准仪的量值传递工作,确保O3监测结果的量值统一。

针对当前环境监测事权上收后,由国家委托第三方监测机构对空气监测子站进行日常运维的新工作模式,亟需重新构建国家环境监测网的质量管理体系,尽快形成运维机构负责日常质量控制,区域质控中心负责例行质控检查,国家质控中心负责质控抽查的质控监督机制。

创新环境监测质量控制技术手段,完善空气自动监测数据采集系统和网络化质控系统,在国家网内全面推行空气站运维管理的痕迹化管理和监测数据审核的信息化管理,实时采集各自动监测仪器的关键状态参数,实时视频监控自动监测仪器运行状况及运维工作状况,全面提升质量控制的信息化水平。

创新监测数据质量评估方式,引入第三方专业机构对监测数据质量进行客观评估。加大质控检查力度,严厉打击环境监测数据弄虚作假行为,对故意违反环境监测技术规范,篡改、伪造监测数据的行为严肃查处。

3.5构建环境监测大数据平台,加强信息公开与数据共享

加快构建京津冀区域环境监测大数据平台,提升环境空气质量监测信息化水平,综合利用环境、气象、经济、地理信息等多源数据,加强监测数据综合分析,重点加强污染趋势、污染物传输规律、重污染天气形成原因、污染物来源、污染控制对策建议等方面的深入分析,提升环境监测报告的针对性、丰富性、可读性,全面提高环境监测信息产品价值,充分发挥监测数据与报告服务环境管理和社会公众的支撑与指导作用。在加强环境信息公开和监测数据共享方面,在现有全国及京津冀三地空气质量信息发布系统基础上,构建京津冀区域统一的环境信息发布与共享平台,进一步加强信息公开和监测数据共享。制定数据公开与共享相关管理规定,明确数据提供方与获取方在数据共享中的权利和义务,在环保部门、科研院所、高等院校、社会公众间形成高效、规范的数据共享机制,充分发挥监测数据在京津冀区域大气污染防治联防联控中的基础性支撑作用。

[1] 环境保护部科技标准司. 环境空气质量标准:GB 3095—2012[S].北京:中国环境科学出版社,2012.

[2] 潘本锋,宫正宇,王帅,等. 环境空气质量指数(AQI)在应用中存在的问题及建议[J]. 中国环境监测,2015,31(1):64-67.

PAN Benfeng, GONG Zhengyu, WANG Shuai, et al. Defects and revising suggestions of the application of Ambient Air Quality Index[J].Environmental Monitoring in China,2015,31(1):64-67.

[3] 环境保护部. 2015年中国环境状况公报[EB/OL]. (2016-06-02)[2016-06-20].http://www.mep.gov.cn/hjzl/zghjzkgb/lnzghjzkgb/201606/P020160602 333160471955.pdf.

[4] 袁小英. 我国区域大气污染联防联控机制的探讨 [J].四川环境,2015,34(5):140-144.

YUAN Xiaoying. Discussion on regional air pollution joint prevention and control mechanism[J]. Sichuan Environment,2015,34(5):140-144.

[5] 常纪文. 大气污染区域联防联控应实行共同但有区别责任原则[J].环境保护,2014(15):43-45.

CHANG Jiwen. The principle of common but differentiated responsibilities should be implemented in joint prevention and control of air pollution[J]. Environmental Protection,2014(15):43-45.

[6] 柴发合,云雅如,王淑兰,等. 关于我国落实区域大气联防联控机制的深度思考[J]. 环境与可持续发展,2013(4):5-9.

CHAI Fahe,YUN Yaru, WANG Shulan, et al. Study on implementation of joint prevention and control of regional air pollution mechanism in China[J]. Environment and Sustainable Development, 2013(4):5-9.

[7] 牛桂敏.京津冀联手治霾需系统深化联防联控机制[J].环境保护,2014(16):41-43.

NIU Guimin. The prevention and control of atmospheric pollution in Beijing Tianjin Hebei need to deepening the joint control[J]. Environmental Protection,2014(16):41-43.

[8] 胡爱荣. 京津冀治理环境污染联防联控机制的应用研究[J].生态经济,2014,30(8):177-180.

HU Airong. Application research of joint prevention and control mechanism for the governance of environmental pollution in Beijing-Tianjin-Hebei region[J].Ecological Economy,2014,30(8):177-180.

[9] 王金南,宁淼,孙亚梅,等. 区域大气污染联防联控的理论与方法分析[J]. 环境与可持续发展, 2012(5):5-10.

WANG Jinnan, NING Miao, SUN Yamei, et al. Study on theory and methodology about joint prevention and control of regional air pollution[J]. Environment and Sustainable Development,2012(5):5-10.

[10] 环境保护部科技标准司.环境空气质量监测点位布设技术规范:HJ 664—2013(试行)[S].北京:中国环境科学出版社,2013.

[11] USEPA. Ambient Air Monitoring Strategy for State, Local, and Tribal Air Agencies[R]. NC:USEPA,2008:1-2-1-9.

[12] 潘本锋,李莉娜.影响PM2.5自动监测准确度的主要因素[J].中国环境监测,2015,31(4):119-124.

PAN Benfeng,LI Lina.The major factor that influences the accuracy in PM2.5automatic monitoring[J].Environmental Monitoring in China,2015,31(4):119-124.

[13] 潘本锋,程麟钧,王建国,等. 京津冀地区臭氧污染特征与来源分析[J].中国环境监测,2016,32(5):17-23.

PAN Benfeng,CHENG Linjun,WANG Jianguo,et al. Characteristics and source attribution of ozone pollution in Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. Environmental Monitoring in China,2016,32(5):17-23.

[14] 环境保护部科技标准司. 环境空气自动监测技术规范:HJ/T 193—2005[S].北京:中国环境科学出版社,2005.

[15] 国务院办公厅. 生态环境监测网络建设方案[EB/OL]. (2015-08-12)[2016-06-02].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-08/12/content_10078.htm.

StudyonConstructingtheAmbientAirMonitoringSystemtoSustaintheUnitedPreventionandControlofAirPollutioninBeijing-Tianjin-HebeiRegion

PAN Benfeng1,XU Renji1,GONG Zhengyu1,WU Guoping1,XIE Pinhua2

1.State Environmental Protection Key Laboratory of Quality Control in Environmental Monitoring,China National Environmental Monitoring Centre,Beijing 100012,China2.Key Laboratory of Environmental Optics & Technology,Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics,Chinese Academy of Sciences,Hefei 230031,China

The air quality monitoring data shows that Beijing-Tianjin-Hebei region is the most severely polluted area in China, and the pollution is obviously a regional issue Enhancing the regional environmental cooperation, implementing the united prevention and control of the air pollution is an effective action to resolve the air pollution in Beijing Tianjin and Hebei area, comparing with theProjectontheEcologicalEnvironmentalMonitoringNetwork, the present monitoring network is imperfect yet, and haven’t included all pollutants, some new monitoring technique isn’t applied widely, the quality assurances system is also incomplete, the information producing can’t meet public require, so that the current monitoring system can’t support the united prevention and control of air pollution effectively. In order to promote the ambient air monitoring ability, should further consummate the monitoring network, set up some new monitoring sites to study the air pollutant transfer phenomenon and pay attention to thepollutant emission, expand the monitoring parameters to monitor the chemical species of particulate matters and the ozone precursor, expedite the application of the remote sensing monitoring technique to research the air pollutant distribution characteristics and transfer rule between the cities, strengthen the air quality prediction and early warning system to counter the heavy air pollution issue, establish the mechanism to compare the method for the PM monitoring and the unit value dissemination system for ozone monitoring, to complete the whole quality control and quality assurance system, establish the big data analyzing platform to enhance the monitoring data application and information publicity.

Beijing-Tianjin-Hebei region;air pollution;united prevention and control of air pollution;monitoring system

X84

A

1002-6002(2017)05- 0057- 07

10.19316/j.issn.1002-6002.2017.05.09

2016-12-03;

2017-03-05

中国工程院2014年咨询研究项目“京津冀区域大气污染监测监管体系研究”(2014-ZD-12-5)

潘本锋(1978-),男,河南孟津人,硕士,正高级工程师。

许人骥