中国哲学中的体用义

2017-11-06蔡振丰

蔡振丰

(台湾大学 中国文学系,台湾 台北 10617)

主题研讨中国哲学的真实建立之八

中国哲学中的体用义

蔡振丰

(台湾大学 中国文学系,台湾 台北 10617)

体用论在中国哲学中运用甚广,是儒、释、道三家共同使用的思想范畴,然体用这对范畴在传统的哲学文献中仍有不同的指义。为了清楚地了解体用论的渊源及使用,现简要梳理哲学史上重要学者对“体用”范畴的使用,并考察其中有何不同的强调与转变。为了使讨论的焦点能更形集中,对宋以前、宋代及明代对“体用”范畴的使用作初步的讨论,以说明“体用”的意义类型,及其是否在哲学史中有所新创。之所以以宋明为界,是因为宋代以前的体用论述多见于道家及佛家的论说中,而宋代是理学家使用体用说最多的时代,宋代以后三教之学渐有混同合一之论,故其“体用”之说也有新的发展。在上述的时间划分下,宋以前的思想家以王弼为主要的参照对象,宋以后以朱熹为主,而明代则专论方以智一人。

中国哲学;体用论;王弼;朱熹;方以智

前 言

体用论在中国哲学中运用甚广,是儒、释、道三家共同使用的思想范畴,因而在哲学史中多见如“有体有用之学”“体用不离不即”“有体必有用”“即体之用与离体之用”“未发是体,已发是用”“性是体,情是用”“理为体,象为用”之语。*体用论为儒释道三家所共享,而体用二字之始源,则有不同的说法,如李颙曾与顾炎武论及此事,李颙认为体用二字出自佛书,顾炎武则认为《周易》中有“天地之体用”、《礼记》及《论语》中有子之言也有“人事之体用”的用例,因而推论体用是中土本有的范畴。见李颙《二曲集·答顾宁人先生》,北京:中华书局,1996年,第148-152页。近人韦政通曾归纳体用形式为“有体有用为儒学特色”“用不可以为体”“即体之用与离体之用”“体用即能所”“用为体所生”“未发是体、已发是用”“性是体、情是用”“理为体、象为用”“体用不离不二”等九项,认为九项中的后五项为朱熹所用,足证朱熹之使用“体用”概念“几乎到了泛滥的地步”。韦政通说见《中国哲学辞典》“体用”条,台北:水牛出版社,1999年,第813-815页。然而,综观中国哲学文献中的体用词,其立意亦多有不同,如《荀子·富国篇》中有“万物同宇而异体,无宜而有用为人,数也”之语,其中的“体”有“形体”之义,“用”为“功用”“作用”之义,*张岱年认为《荀子》此句为“体用并举”在古书中的最早用例。见张岱年《中国古典哲学中若干基本概念的起源与演变》,《哲学研究》,1957年第2期,第67页。但此体、用二字并不具有哲学范畴之义,也不是后来学者用于本体论中所说的“体用”义。*张岱年、蒙培元与葛荣晋均有类似的看法。见张岱年《中国哲学大纲》,南京:江苏教育出版社,2005年,第38页;蒙培元《理学范畴系统》,北京:人民出版社,1998年,第149页;葛荣晋《中国哲学范畴导论》,台北:万卷楼图书公司,1993年,第199-201页。又如宋代虽然多见作为本体论的体用范畴说,但也有“明体达用之学”“有体有用之学”的用法*如神宗皇帝垂问胡瑗与王安石孰优之时,胡瑗的弟子刘彝申明其师有“明体达用之学”言:“臣闻圣人之道,有体、有用、有文。君臣父子,仁义礼乐,历世不可变者,其体也。《诗》《书》史传子集,垂法后世者,其文也。举而措之天下,能润泽斯民,归于皇极者,其用也。”见《安定学案》,《宋元学案》第1册,陈金生、梁运华点校,台北:华世出版社,1987年,第25页。,其中的“体”是指“历世不可变者”的“仁义礼乐”,而“用”是指“举而措之天下,能润泽斯民,归于皇极者”的政治措施,因而所谓“明体达用”或“有体有用”并不具有本体论的范畴义,而只是指“不可变”的伦常典制在政治上的“运用”。

若排除不具本体范畴义的体用说,属之本体义的体用观是否具有相同的指义?为了回答此一问题,有必要先梳理历来各家对“体用”范畴的使用,以考察其中是否有不同的强调与转变。基于上述想法,本文将对宋以前、宋代及明代对“体用”范畴的使用作初步的讨论,以说明“体用”的意义类型及其新创。之所以以宋明为界,是考虑到宋代以前的体用论多见于道家及佛家的论说中,而宋代是理学家使用体用说最多的时代,宋代以后三教之学渐有混同合一之论,故其“体用”之说也有新的发展。在上述的时间划分下,为了使讨论有所聚焦,宋以前的思想家将以王弼(226-249)作为主要的参照对象,宋以后则以朱熹(1130-1200)为主,而明代则专论方以智(1611-1671)一人。

一、魏晋南北朝道、释二家的体用义

(一)工夫上的体道为用

“体用”这一范畴在中国哲学上的使用,王弼可称是重要的渊源之一*钱穆言:“康节之所以与古人异者,因古人无此体的观念,乃自王弼以后始有之。自有此体的新观念,于是一切言思,亦遂不得不与古人有异。”见其《濂溪百源横渠之理学》,《中国学术思想史论丛(五)》,台北:东大图书公司,1991年,第62、63页。又岛田虔次认为:必待魏之王弼、与继承其说之韩康伯出,“体用”始进入哲学范畴之意义。见其《论“体用”的历史》,《中国思想史研究》,上海:上海古籍出版社,2009 年,第227页。,而在王弼的使用中,亦可见他有意将“体/用”关联于《老子》所论的“道/德”这一形式范畴。如王弼《老子注》38章的注文言:

德者,得也。常得而无丧,利而无害,故以德为名焉。何以得德?由乎道也。何以尽德?以无为用,以无为用则莫不载也。故物,无焉,则无物不经;有焉,则不足以免其生。是以天地虽广,以无为心;圣王虽大,以虚为主。[1](P.93)

故虽德盛业大,富而有万物,犹各得其德,虽贵,以无为用,不能舍无以为体也。不能舍无以为体,则失其为大矣,所谓失道而后德也。以无为用,德其母,故能己不劳焉而物无不理。下此已往,则失用之母。[1](P.94)

在上引的注文中,王弼认为“道”的特性是“无”,若能掌握“道”的“无”性,而“以无为用”(“以无为心”“以虚为主”),则能“得德”;然而“得德”只是“德其母”,只是“上德”之境界,仍与“道”有所区隔,真正的道的境界必须要“舍无以为体”,即在“以无为用”上进一步翻转为“寂然无体”的境界。

在王弼的解释下,“道”是“不可为象”的“寂然无体”,而“德”则是“以无为用”的结果。因此在他解释下的“体/用”不单只是如《周易·系辞上》所言“形而上者谓之道,形而下者谓之器”地指涉一对形上学的实体范畴,而是由“天”与“人”的两端,指示着“道”的“存有之性”,及人依此“存有之性”所应从事的工夫修养。因为王弼对“体/用”的看法如此,韩康伯接续其意在《周易注·系辞上》中对“一阴一阳之谓道”“百姓日用而不知故君子之道鲜矣”“鼓万物而不与圣人同忧”的注解,也强调修养工夫的原则来自于对道之“存有之性”的体悟*韩康伯注《周易·系辞上》“一阴一阳之谓道”言:“道者何?无之称也。无不通也,无不由也,况之曰道。寂然无体,不可为象,必有之用极而无之功显,故至乎神无方而易无体,而道可见矣”;注“百姓日用而不知故君子之道鲜矣”言:“君子体道以为用也。仁知则滞于所见,百姓则日用而不知,体斯道者,不亦鲜矣!故常无欲以观其妙,始可以语至而言极也”;注“鼓万物而不与圣人同忧”言:“万物由之以化,故曰鼓万物也。圣人虽体道以为用,未能至无以为体,故顺通天下,则有经营之迹也。”见《周易注·附》,《王弼集校释》,台北:华正书局,1992年,第541-542页。,而有“必有之用极而无之功显,故至乎神无方而易无体,而道可见矣”“君子体道以为用也”“故常无欲以观其妙,始可以语至而言极也”“圣人虽体道以为用,未能至无以为体”等说法。

由上论可知,“体/用”范畴在王弼《老子注》的解释下,并不能以“道体/现象”或“道体/作用(功用)”来理解*如熊十力言:“哲学上的根本问题,就是本体与现象,此在《新论》即名之为体用。体者,具云本体。用者,作用或功用之省称。不曰现象而曰用者,现象界即是万有之总名,而所谓万有实即依本体现起之作用而假立种种名。”见其《卷中后记》,《新唯识论》,台北:台湾中华书局,1985年,第465页。,王弼解释的重点在于:掌握“道”或“体”的“存有之性”才有修养工夫之“用”。类似王弼“体/用”范畴的使用,也可见于南北朝人的论述,如北周释道安《二教论孔老非佛》言:“菩提大道以智度为体,老氏之道以虚空为状,体用既悬,固难影响”[2](P.139),意指释、老所论的存有之性与依此理解所形成的工夫修养大相径庭,故难以相互影响。

(二)形上实体与其作用的不即不离

魏晋之后,南北朝佛教徒之体用义除了王弼“体道以为用也”的论法外,也出现了言形上与形下关系之“体用不离不即”的论法,如僧佑《弘明集》卷9所载梁武帝《立神明成佛义记》有“无明体上有生有灭,生灭是其异用,无明心义不改,将恐见其用异,便谓心随境灭”之说[3](P.54),梁臣沈绩于其下注言:

既有其体,便有其用。语用非体,论体非用。用有兴废,体无生灭。

惑者迷其体用,故不断猜。何者?夫体之与用,不离不即。离体无用,故云不离;用义非体,故云不即。见其不离而迷其不即,迷其不即便谓心随境灭也。

沈绩的注解以“体无生灭,用有兴废(生灭)”立论,用以说明“无明心”为不变的“体”,而变动生灭是“无明体上”的不同作用(“异用”)。因“无明心”与“无明体上之生灭”不可截分为二,故曰不离;又因“无明心”无生灭,而“无明体上有生灭”二者相异,故曰不即。沈绩认为:若见其不离,而迷于不即,则将以“无明心”随境而生灭,而无法了悟“无明心”的超越之性。

当注意的是梁武帝及沈绩的说法所讨论的是“佛性”之义[4](PP.211-244),故上引《立神明成佛义记》之前文有言:

经云:心为正因,终成佛果。又言:若无明转则变成明。案此经意,理如可求。何者?夫心为用本,本一而用殊。殊用自有兴废,一本之性不移。一本者,即无明神明也。

“心为正因”是以“心”而说“正因佛性”,因为心或佛性具有染(无明)、净(神明)两种不同的面向,故以“无明神明”名之,以显“无明即是神明”之意。于此可见梁武帝与沈绩引入“不即不离”的“体用”模式,其目的在于说明佛性的超越义及其在现象上的生灭义。

如果理解梁武帝及沈绩所言的“体用不即不离”是用以说佛性的超越义及生灭义,则可知这种体用论的重点不在于“存有之体性”及“依存有之性而形成的工夫作用”上,而在于说明佛性在“本体”与“现象”两界间的不同特性,这种用法接近于孔颖达在解释《易·系辞》“形而上者谓之道,形而下者谓之器”所言“以无言之,存乎道体;以有言之,存乎器用”的“道/器”之说。[5](P.292)换言之,王弼所论的体用,其目的不在于表示实体性的“道”或“性”,而梁武帝及沈绩所言的体用则有一实体性的“佛性”作为其分析的对象。在中国哲学史的发展中,可以看到这种实体性的体用观大量被运用在真常一系的佛学论述中,如隋释慧远《大乘义章》言“性常一味,是其体也;随缘辨性,性有净秽,是其用也”[6](P.472),“如依真心缘起集成生死涅槃,用不离体。体用虚融,名为不二”[6](P.481),等等。

(三)境界上的一体无二

除了上述两种体用义外,亦有用以说明工夫境界的体用义,此在佛教传统尤以禅宗的论述最具,如慧思(515-577)《大乘止观法门》言:

虚状泯故心体寂照,名为体证真如。何以故?以无异法为能证故,即是寂照无能证、所证之别,名为无分别智。何以故?以此智外无别有真如可分别故,此即是心显成智。智是心用,心是智体,体用一法,自性无二,故名自性体证也。如似水静内照照润义殊而常湛一。何以故?照润润照故,心亦如是。寂照义分而体融无二,何以故?照寂寂照故,照寂顺体,寂照顺用,照自体名为觉,于净心体自照即名为净心。自觉故言二义一体,此即以无分别智为觉也。净心从本已来具此,智性不增不减,故以净心为佛性也。[7](P.641)

上段引文是说:在止观之觉境,心体显成智用,因心体无异法,故智用无“能证”“所证”之别而成“无分别智”,此时“体、用”虽有“寂、照”之分,但“体融无二、二义一体”。由上可知,在“境界之体用义”中所强调的不是体用的“不即不离”,而是体用的“不二”。除了如上所说的“心/智”体用外,相似的说法也可以用在“禅定工夫”与“定在慧、慧在定”之“定慧不二”上,如《六祖坛经·定慧》言:

师示众云:“善知识!我此法门,以定慧为本。大众!勿迷,言定慧别。定慧一体,不是二。定是慧体,慧是定用。即慧之时定在慧,即定之时慧在定。若识此义,即是定慧等学。诸学道人,莫言先定发慧、先慧发定各别。〔……〕善知识,定慧犹如何等?如灯光。有灯即有光,无灯即无光。灯是光之体,光是灯之用。名即有二,体无两般。[8](P.352)

定与慧的体用关系,从禅定的工夫次序上言虽是“因定发慧”,然而一旦工夫纯熟,则“慧之时定在慧”“定之时慧在定”,如灯与火二者不可分,故就境界而言是“定慧一体无二”。

三、宋代理学家的体用义

(一)同于魏晋以来之用例者

儒者之大量使用“体用”范畴见于宋代,而其使用大多也与魏晋以来的用例相同。以朱熹为例,他虽然少将“理/气”“太极/阴阳”与“体/用”联结,但也有“所谓太极者,不离乎阴阳而为言,亦不杂乎阴阳而为言”之说*如朱熹言:“‘天命之谓性’是专言理,虽气亦包在其中,然说理意较多。若云兼言气,便说‘率性之谓道’不去。如太极虽不离乎阴阳,而亦不杂乎阴阳。”见《朱子语类》卷62《中庸第一章》,文津阁四库全书第701册,北京:商务印书馆,2006年,第605页。,以“不离不杂(即)”来说明具有形上实体义的“太极(理)”与“阴阳(气)”之关系。再者,朱熹使用体用一词,也有取“体道为用”义者,如邵雍有“老子知《易》之体者也。〔……〕无思无为者,神妙致一之地也;圣人以此洗心,退藏于密”[9](PP.817-818),“孟子之言,未尝及《易》,其间《易》道存焉,但人见之者鲜耳。人能用《易》,是为知《易》,如孟子可谓善用《易》者也”[9](P.811)之言,朱熹将上两段话合在一处,而批评其说,言:

康节尝言“老氏得《易》之体,孟子得《易》之用”,非也。老子自有老子之体用,孟子自有孟子之体用。“将欲取之,必固与之”,此老子之体用也;存心养性、充广其四端,此孟子之体用也。[10](卷125,第703册P.400)

此所谓老子、孟子各有体用,即指老子、孟子对道体各有理解,而其工夫亦依之而各有不同。

宋儒中明确以“体用”标举自家说法者,如程伊川有“至微者,理也;至著者,象也,体用一源,显微无间”之说*《河南程氏外书》卷12《传闻杂记》载:“和靖尝以《易传序》请问曰:‘至微者理也,至著者象也,体用一源,显微无间。莫太泄露天机否?’伊川曰:‘如此分明说破,犹自人不解悟’。”四部丛刊广编本,台北:台湾商务印书馆,1981年,第45页。。从文字上看,其说以义理为体、卦象为用,是从《易》学的角度指出义理与卦象的关系为“理在象中”“即象识理”“离象无理”。*朱熹对此语发挥如下:“体用一源者,自理而观,则理为体,象为用,而理中有象,是一源也;显微无间者,自象而观,则象为显,理为微,而象中有理,是无间也。”见《答何叔京》第30书,《朱子大全》第5册卷40,台北:台湾中华书局,1983年台3版,第38b页。然而,若伊川之说只是此意,其说法又近似于王弼《周易略例·明象》所言的“象生于意而存象焉”“尽意莫若象”,在论法上并不特出,如此他的学生尹淳何以会认为此语“太泄露天机”,而伊川也有“如此分明说破,犹自人不解悟”之语?此问题的答案或许可以参考朱熹以下的说法:

先生曰:“尹说固好。然须是看得六十四卦、三百八十四爻都有下落,方始说得此话。若学者未曾子细理会,便与他如此说,岂不误他!”某闻之悚然!始知前日空言无实,不济事,自此读书益加详细云。[10](卷11,第700册P.180)

由朱熹的说法可知,“体用一源,显微无间”之语,非如王弼“言象意”之说只具方法论上的意义,而具有工夫境界的意义。因此之故,朱熹的弟子陈淳(1159-1223)乃以“学者于是始知《易》为人事切近之书,而云为践履可以无所往而不在是也”说明“体用一源,显微无间”之义*陈淳《北溪大全集》卷19《原辞》言:“至我朝程子盖深病焉,于是作传以明之,一扫诸儒之陋见,而专即日用事物之著,发明人心天理之实,奥旨宏纲昭然在目,视孔子所发又加详且明焉,学者于是始知《易》为人事切近之书,而云为践履可以无所往而不在是也。”见文津阁四库全书第1172册,北京:商务印书馆,2006年,第632页。,而陈文蔚(1154-1239)、陈埴(1214年进士)也以“所求之志即所达之道,所达之道即所求之志”“下学即上达、形而下者即形而上者、精粗本末只是一理”说明“体用一源,显微无间”具有工夫境界的意义*陈文蔚《克斋集》卷5《答野谷方君书》言:“吾儒之学,隐居以求其志,行义以达其道。所求之志即所达之道,所达之道即所求之志。体用一源,显微无间。”见文渊阁四库全书第1171册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第41页。陈埴《木钟集》卷1《论语》“一贯与中庸合内外之道、程门体用一源显微无间之说同乎”条言:“若体用一源显微无间,是说下学即上达、形而下者即形而上者、精粗本末只是一理。”见文津阁四库全书第704册,北京:商务印书馆,2006年,第571页。。

(二)心统性情之三分说

除了工夫境界义外,朱熹之使用“体用”也有超出前人用例者,如其言“心统性情”即为明显之例。“心统性情”原为张载之语*《张子全书》卷14《性理拾遗》言:“心统性情者也,有形则有体,有性则有情,发于性则见于情,发于情则见于色,以类而应也。”(台北:台湾中华书局,1981年,第2a页)“心统性情”一词原出张载,因朱熹讨论此语有取程子之意者,故古人多有误为程子之说者,如元代胡炳文《四书通·大学通·朱子章句》第一章即有“程子曰‘心统性情’此说最精密”之说,见文津阁四库全书第196册,北京:商务印书馆,2006年,第524页。,张载所言的“心统性情”其义虽不明确*牟宗三认为张载的“心统性情”是孤语,其意如何不得而知。参见其《心体与性体》第3册,台北:正中书局,1990年,第474页。,然由《诚明篇》所言“心能尽性,人能弘道也;性不知检其心,非道弘人也”[11](P.186),可知张载论心多由工夫修养而论,故强调客观的存有主体(性体)不能弘道以检(贞定、察识)其心,而肯定主观的实践主体(心体、心能、心宰)能弘道以尽(形著、成就)其性。张载虽未将“心统性情”联系于体用的说法,然朱熹却认为张载所言之心有“静/动”“体/用”“未发/已发”两态,而言:

横渠“心统性情”之说甚善。性是静,情是动。心则兼动静而言,或指体,或指用,随人所看。方其静时,动之理只在。伊川谓:“当中时,耳无闻,目无见,然见闻之理在,始得。及动时,又只是这静底。”[10](卷62,第701册P.623)

性、情字皆从心,所以说心统性情,心兼体用而言。性是心之理,情是心之用。

心统性情,故言心之体用,尝跨过两头未发、已发处说。仁之得名,只专在未发上。恻隐便是已发,却是相对言之。[10](卷5,第700册PP.106-107)

朱熹的说法似乎不仅仅如张载强调人道的工夫修养,而在于分析“心”之活动的存有结构,以作为其修养论的基础。如此,心作为实践的主体,其活动乃有“动/静”“已发/未发”之两面,而此两面相互涵摄,故“心统性情”之“统”虽有“主宰”之意*朱熹言:“统是主宰,如统百万军。心是浑然底物,性是有此理,情是动处。”又曰:“人受天地之中,只有个心性安然不动,情则因物而感。性是理,情是用,性静而情动。”见《朱子语类》卷98《张子之书一》,文津阁四库全书第703册,第7页。,然此“主宰之主”非指心能主宰“性”“情”之意,而是心作为统摄、管摄之主。这统摄、管摄之心乃是气之灵与精爽者,未发时(静时)能统摄理,*朱熹言:“心者,气之精爽”;“所知觉者是理。理不离知觉,知觉不离理”;“所觉者,心之理也;能觉者,气之灵也”。以上俱见《朱子语类》卷5《性理二性情心意等名义》,文津阁四库全书第700册,第98、97页。已发时(动时)又能依理而管摄情。

类似于“心统性情”的思考结构,也出现在朱熹评论周敦颐(1017-1073)的《太极图说》上。*《太极图说》言:“无极而太极。太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根;分阴分阳,两仪立焉。阳变阴合,而生水、火、木、金、土。五气顺布,四时行焉。五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也”。见《周子全书》上册卷1,台北:台湾商务印书馆,1978年,第4-13页。《太极图说》亦无体用之词,朱熹却言:

太极自是涵动静之理,却不可以动静分体用。盖静即太极之体也,动即太极之用也。譬如扇子,只是一个扇子,动摇便是用,放下便是体。才放下时,便只是这一个道理;及摇动时,亦只是这一个道理。[10](卷94,PP.602-603)

在上段文字中,朱熹先言太极“涵动静之理”,所以太极不可以“以动静分体用”,又言“静即太极之体,动即太极之用”,可知这种体用义不是就“理/气”“静/动”“体/用”的二分结构而言*朱熹有许多以道为体、气化为用的例子,例如:“天地是体,鬼神是用。鬼神是阴阳二气往来屈伸。天地间如消底是鬼,息底是神;生底是神,死底是鬼。以四时言之,春夏便为神,秋冬便为鬼。”见《朱子语类》卷 68《易乾上》,文津阁四库全书第702册,第67页。,而是就“太极”为“气化流转”之“主”的三分结构而言。以扇喻之,因扇子(太极)在活动中兼(涵)有动静,故其体用乃是随着摇动或放下而言。如此,朱熹所谓“太极自是涵动静之理”与“心兼体用”“心统性情”实为同一论述形式,而“涵”与“统”“兼”“主”亦有相同的意思。

综上所论亦可知,朱熹论太极的“体/用”关系可分为两层不同的形式,一是就“理/气”关系而言“太极为体,(阴阳)气为用”而论理气不离不杂,二是就“太极”之“主”宰“气化”而论“静为体,动为用”。前者为静态性的理论说明,而后者则就太极的活动义而言。

四、明末体用论的新形式

(一)心统性情的发展

继朱熹以“心统性情”论体用关系后,明代阳明学对朱熹的学说产生种种反省,其中尤可注意者是阳明学者对于佛老异端的看法。王阳明对三教之关系有“三间厅堂”之比喻*阳明言:“圣人尽性至命,何物不具?何待兼取?二氏之用,皆我之用:即吾尽性至命中完养此身谓之仙;即吾尽性至命中不染世累谓之佛。但后世儒者不见圣学之全,故与二氏成二见耳。譬之厅堂三间,共为一厅。儒者不知皆吾所用,见佛氏则割左边一间与之;见老氏则割右边一间与之;而己则自处中间,皆举一而废百也。圣人与天地民物同体,儒、佛、老、庄皆吾之用,是之谓大道。二氏自私其身,是之谓小道。”见《年谱三》“嘉靖二年十一月”条下,《王阳明全集》(新编本)卷35,吴光等编校,杭州:浙江古籍出版社,2010年,第1298-1299页。,认为若论“圣学之全”必须将二教含纳进来,因而将儒、释、道三教的说法视为圣学之“用”的表现。这种体用观是在儒学之上再立一圣学之“良知的本体”,以作为儒、释、道三教的共量之体,再由此“体”而言三教之“用”。故阳明弟子王龙溪在回答陆光祖对二氏之学的询问时乃有“良知两字,范围三教之宗”的说法。*龙溪言:“二氏之学,与吾儒异,然与吾儒并传而不废,盖亦有道在焉。……良知两字,范围三教之宗。良知之凝聚为精,流行为气,妙用为神,无三可住。良知即虚,无一可还。此所以为圣人之学”,“虚寂之旨,羲皇姬孔相传之学脉,儒得之以为儒,禅得之以为禅,固非有所借而慕,亦非有所托而逃也”。以上二段引文俱见《南游会纪》,《王龙溪先生全集》卷7,台湾大学图书馆藏乌石山房文库之清道光壬午年莫普校刊本,第6、5页。依前所论,这种体用观强调“良知”(体)与“三教之教说”(用)具有“不即不离”的关系。然而这种“体用”说只具有形式意义,特别是龙溪所言的“良知即虚”“虚寂之旨”并不能由体用关系说明“良知”与佛教“般若智”的关系。在上述的情况下,如何形成一个可以统摄三教教说的体用论乃成了新的学术问题。在这个学术要求下,方以智的体用新论就徝得特别注意,而其说法也与朱熹所言的“心统性情”有理论上的发展之迹。

方以智在《东西均·译诸名》中曾论及“心统性情”之说,其言如下:

程子曰:心,统性情者也;朱子曰:心者,人之神明;慈湖引心之精神是谓圣。此足贯矣。旧说曰:性者,心之生理而宅于心,言心而性具。言性者,以周乎水火草木也。必言心者,贵人也,人能弘道者心。言性以表心,言心以表人也。心兼形、神,性则虚而遍满矣。通言之,则遍满者性,即遍满者心,未有天地,先有此心;邈邈言之,则可曰太极,可曰太一,可曰太无,可曰妙有,可曰虚满,可曰实父,可曰时中,可曰环中,可曰神气,可曰烟煴(氤氲),可曰混成,可曰玄同。[12](P.166)

在上段引文中,方以智虽将张载“心统性情”误记为程子之言,但他认为“心统性情”与朱熹的“心者人之神明”、杨慈湖所引孔子之言“心之精神是谓圣”皆是明“贯”之言。其所谓“贯”,在于“性”“心”“人”(情)因其“言性以表心,言心以表人”之故,三者可贯而不分,所以言“遍满者性”也即是言“遍满者心”或者“遍满者人”。

由方以智所说的“贯”,可见他并未依循朱熹对“心统性情”的解释,而是以“心贯性情”说“心统性情”。朱熹的“心统性情”论,是从道德实践上言“心”对“性”有“统摄”的作用,“心”对“情”有“管摄”的作用,因而“心统性情”也有强调“心为性情之主”的意思。而方以智所说的“贯”并不成立“心为性情之主”的意思,故有“心即性”“心即情”“性即情”三者分而不分之义。

相同的思考形式可见于《东西均》之《三征》《容遁》:

心以为量,试一量之可乎?一不可量,量则言二,曰有曰无,两端是也。虚实也,动静也,阴阳也,形气也,道器也,昼夜也,幽明也,生死也,尽天地古今皆二也。[12](《三征》,PP.39-40)

一不可言,而因二以济;二即一、一即二也。自有阴阳、动静、体用、理事,而因果、善恶、染静、性相、真妄,皆二也;贯之则一也:谓之超可也,谓之化可也,谓之无可也。无对待在对待中,则无善恶在善恶中。言其止于至善,则无着无住而无善恶可言也,此正良心、天理之极处耳。[12](《容遁》,P.243)

在上两段引文中,可以看到方以智认为“体用”的形式意义与“阴阳、动静、理事、因果、善恶、染净、性相、真妄”无别,皆只是心量对立下对反的两端。可见他所说的“体用”接近于相互成立的知识性范畴。在此意义下,若强调“心”可产生“心量下对反之二体”,则可说“心统体用”“心统善恶”,此即由“一统二”而论“一即二、二即一”。然而若论及“心”的无尽创造之能力,则强调“一在二中”之“贯”,即“心/善/恶”或“心/体/用”三者的交、轮滚用,而有“非三非一”“一即三,三即一”之说。《东西均·三征》中所言“中统内外”“平统高卑”“不息统艮震”“无着统理事”“真天统天地”“真阳统阴阳”“太无统有无”“至善统善恶”之语[12](P.85),皆含有上述“统”“贯”的两种意义。

(二)“圆伊三点”与“一即三,三即一”

在上述的思考形式下,《东西均·三征》中论及了“圆伊三点”与“交轮”的说法:

大一分为天地,奇生偶而两中参,盖一不住一而二即一者也。圆∴之上统左右而交轮之,旋四无四,中五无五矣。[12](P.36)

圆∴三点,举一明三,即是两端用中,一以贯之。盖千万不出于奇偶之二者,而奇一偶二即参两之原也。上一点为无对待、不落四句之太极,下二点为相对待、交轮太极之两仪。[12](P.65)

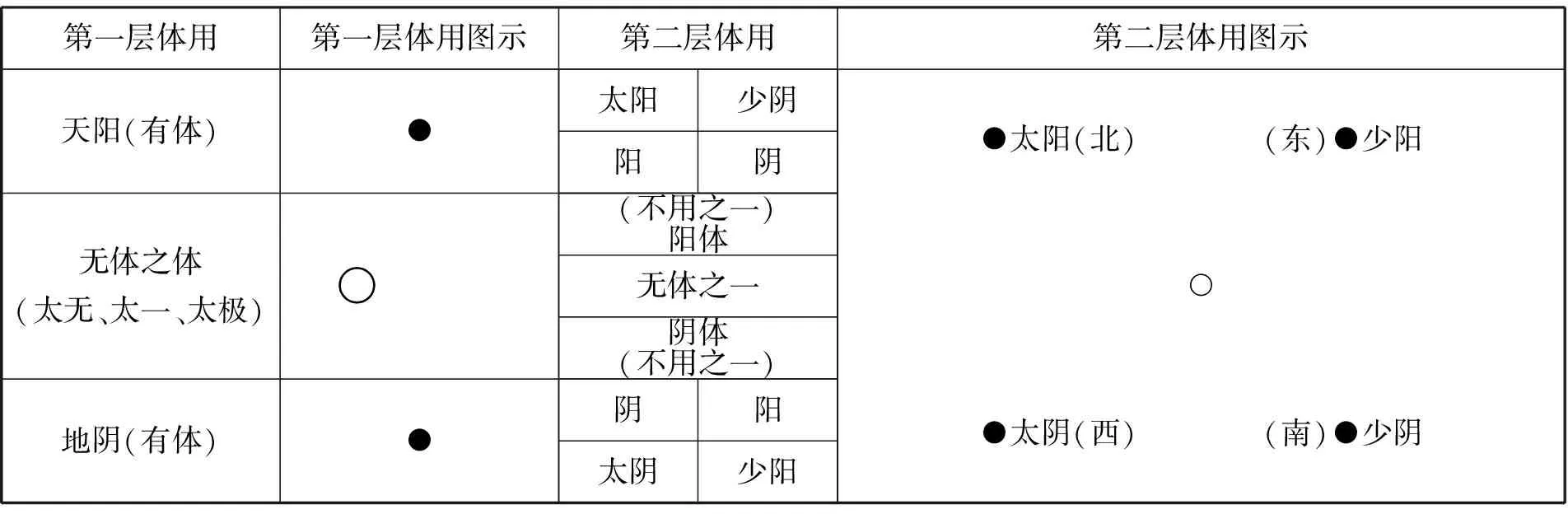

上两段引文,若以“太极”与“阴、阳”的变化指实而言,“大一”犹如《三征》所言的“太无”“太极”,是“无对待”“不落有无”的“无体之体”,而阴、阳二体是“有体”,这是第一层次的体用说,所谓“一不住一而二即一”近似于前文所言的“理在象中”“即象识理”“离象无理”。第二层次的体用就“阴体”与“阳体”之交轮所形成的“太阳”“少阳”“太阴”“少阴”四体而言,以示“阴体”因其阴、阳变化生成“太阴”“少阳”,“阳体”因其阴阳变化而成“太阳”“少阴”,可如下图之表示。

第一层体用第一层体用图示第二层体用第二层体用图示天阳(有体)●太阳少阴阳阴无体之体(太无、太一、太极)○ (不用之一)阳体无体之一阴体(不用之一)地阴(有体)●阴阳太阴少阳●太阳(北) (东)●少阳○●太阴(西) (南)●少阴

在上图中的第一层体用图示中可以看到类似“∴”的结构,而在第二层体用图示中可以看到五点的结构,在五点的结构中,如以中间一点为中心,则呈现上下颠倒的“∴”“∵”,此即是“参”与“两”之数。以中间一点为中心作旋转,则是“圆∴”,呈现上、下、左、右四个“∴”,故说“旋四无四,中五无五”“藏一旋四用三”*方孔照著、方以智编《周易时论合编·图象几表》中有“邵子小衍”一图,即中一围四之五点,图下有注言:“中五即中一也,可以藏一而旋四用三矣。可用三于一矣,或纵或衡即参矣。或四用半即两矣。有此,无此,亦两也,有无与不落有无,亦参也,万法明矣。”见方孔炤著、方以智编《密衍》,《图象几表》卷1,《周易时论合编》第五册,台北:文镜文化事业公司,1983 年,第107页。。方以智在《三征》中所言之“旋四无四,中五无五”,其原始的来源应是邵雍《皇极经世·观物外篇上》*邵雍《皇极经世·观物外篇上》言:“天数五,地数五,合而为十数之全也。天以一而变四,地以一而变四。四者有体也,而其一者无体也,是谓有无之极也。天之体数四而用者三,不用者一也。地之体数四而用者三,不用者一也。是故无体之一,以况自然也;不用之一,以况道也。用之者三,以况天地人也。”,故《三征》亦言:“邵子以太极为无名公,最妙”,“《观物篇》曰:四者,有体者也;一者,无体者也。所谓有无之极也。此言用之者三,不用者一,而皆无体之‘一’所统也”。*《三征》言:“邵子以太极为无名公,最妙;而又曰无极之前阴含阳,何也?此于十二会之子时一宫,自分三分:初无极,次道极,末乾坤,每分三千六百年。曰无极,即子时初也;道极,即子时中也;乾坤,即子时满也。此‘无’之中细分之也。《观物篇》曰:四者,有体者也;一者,无体者也。所谓有无之极也。此言用之者三,不用者一,而皆无体之‘一’所统也,燎然矣。”见《东西均注释》,第48-49页。方以智以“有体之四”为“无体之一”所“统”,说明“无体”之可有可无、可阴可阳是变化的枢纽*上引邵雍《皇极经世·观物外篇上》所言的“四者有体也”“用之者三,不用者一”,是就“天之体数四”以及“地之体数四”而言,与本文所论“太阴、太阳、少阴、少阳四体”略有不同。以《易》卦方之,“阳仪”所生《乾》《兑》《离》《震》四体中的《乾》是“不用之一”,而《兑》《离》《震》是“用之者三”。同理,“阴仪”所生《巽》《坎》《艮》《坤》中的《巽》《坎》《艮》是“用之者三”,《坤》是“不用之一”。。此亦即方以智在《图象几表·诸家冒示集表》所言:“两即藏三,谓对错之中藏一,而三为错综之端矣。二分太、少为四象,而一即藏于中五矣。此参两、参伍、旋四、藏一之旨,所以为万法尽变也”[13](P.5:80),也是《易余·反对六象十错综》所云:“凡反对而贯综其中,非参乎?三在中而两破为四,非五乎?从此千万皆以中五无五之一,用一切之反对也”[14](P.444)之意。

掌握了上述的说明,则可知乍看类似于“太极/阴、阳”的“圆∴”结构并不是道家黄老“太极/阴阳/五行”的宇宙生成论结构,也不是理学家之“太极之理作为阴阳气化之本”的本体论结构,而是源于《周易》《图》《书》象数学,由“无体之一”与“阴体”“阳体”共同作用而创生之万法、万物的基本结构。在此结构下,“无体之一”可贯于“太阳、太阴”二体或“太阳、少阴”“太阴、少阳”“少阴、少阳”,乃有“一即三,三即一”之说。

(三)“一即三,三即一”既是存有论的结构,也是心性论与知识论的结构

由“圆∴”的结构论如何体悟“无体”以一贯三,则有“交轮几”“随泯统”的说法,《三征》言:

明天地而立一切法,贵使人随;暗天地而泯一切法,贵使人深;合明暗之天地而统一切法,贵使人贯。以此三因,通三知、三唯、三谓之符,核之曰交、曰轮、曰几,所以征也。交以虚实、轮续前后,而通虚实、前后者曰贯,贯难状而言其几。暗随明泯,暗偶明奇,究竟统在泯、随中,泯在随中。三即一,一即三,非一非三,恒三恒一。[12](P.37)

就具体的事象而言,由于“用之者三”属“有体”之作用,非不可量、不可名,故也有可征之象。依此而言,上引文意乃以“几、交、轮”“统、泯、随”指出在“一贯三”的存有结构中的“一”虽是不可量、不可名的,但“三”却是可征的,故可由可征的“几”或“统”中,可领会难状之“贯”。

“几”与“统”如何论其可征?依《三征》言“交以虚实、轮续前后,而通虚实前后者曰贯,贯难状而言其几”之语,可知“几”是伴随于交、轮而有之征,产生于“虚”“实”与“前”“后”之际,如《三征》言:

何谓前后轮?曰:因有推无者,必推无始,推之则念念有无始矣。念也者,“今心”也。于无始中扼其终始,则一呼吸为终始、一呼吸即一生死也。一呼而一吸中有前后际焉,察此前后际,然后能察无始。[12](P.51)

何谓几?曰:交也者,合二而一也;轮也者,首尾相衔也。凡有动静往来,无不交轮,则真常贯合于几,可征矣。无终始而有终始,以终即始也。……则生死、呼吸、往来、动静无不相即,并不相坏,皆贯者主之。此所以代也、错也。所以代错者,无息之至一也。[12](PP.57-58)

以“生死”“呼吸”作为“虚实”的两端,因两端无不交,故“可二而一”“因二以济一”,可见“几”可征于“两端之间”与“前后之际”。若知前后之代错之几,则知对待之二始终无对待,而了然“无息之至一”在对待中。

综合前文所论,可推知方以智所言的“一即三,三即一”既是存有论的结构,也是心性论与知识论的结构,如《东西均·声气不坏说》言:

无始、两间皆气也。以气清形浊论,则气为阳;以阴暗阳显论,则气为阴。则气者阴阳,无体之体,可有可无;而所以为气者,即此心此理也。气尚有质,故曰气为心、理之汁。然有有质之气,有无质之气;犹有可指之心,有无可指之心。故曰∶所以为气,所以为理,所以为心,一也。[12](P.226)

在上段文字中,方以智言“所以为气,所以为理,所以为心,一也”,可见圆∴既是存有学的结构,也是理学与心学的心性论结构。从存有学的结构而言,天地有代错也,而“所以代错者”是“至一”,故至一在二体的代错、交轮之中。就理学与心学的心性论结构而言,前引《东西均·译诸名》所言之“心兼形、神,性则虚而遍满矣”,是将“性”视为是“虚而遍满”的“无体之体”,而以“心”“神”“形”为三,“心”在“神、形”中,而“神、形”有交、轮。换言之,如“心”非“可指之心”,而不滞于“相待”,则能察于“相待”交、轮之“几”而明“贯”,如此之“心”可因其“无所不禀”“无所不生”“无所不主”的作用,而称为“妙有”“环中”,其地位同于“先天地生”之“无体”,故可同称为“太极”“太一”“太无”。方以智依此新的体用观,重新理解了朱熹所言“心统性情”之意义。朱熹以“心之体为性,心之用为体”而言“心兼体用”“心主体用”,由此可连接于“格物穷理”之论;方以智的“一即三”之说则以“性”为无体,已遍满万事、万物中,故其说法在于强调“心”能交、轮众理为用,以及由此“无所住”之心所形成的创造功能。

就知识论的结构而言,《三征》所论的“交轮几”及“随泯统”之说也可用以理解三教的教说,故《东西均·全偏》中,方以智曾以“统泯随”之说论三教问题,而有“佛好言统,老好言泯,大成摄泯于随,贯而统自覆之”[12](P.144)的说法。“统”与“贯”在方以智的说法中常漫而不分*如前文所引《三征》所言“明天地而立一切法,贵使人随;暗天地而泯一切法,贵使人深;合明暗之天地而统一切法,贵使人贯”,及《反因》所言“统也者,贯也,谓之超可也,谓之化可也,谓之塞可也,谓之无可也”。见《东西均注释》,第94页。,但在三教的知识结构中,以佛好言“统”,且以孔子为“大成”,可见“统”与“贯”在严格的意义上是有区分的,“统”多与“一即二,二即一”连言,而“贯”说“一在二中”、“全体滚用”多与“一多”、“一三”连言。*如《东西均》中《东西均开章》言“两端中贯,举一明三”“吾道一以贯之与一阴一阳之谓道,三一者,一一也”;《三征》言“(圆∴)上一点实贯二者而如环,非纵非横而可纵可横”;《反因》言“参即是两,举一明三,用中一贯”;《全偏》言“圣人明贯,恒三而一,恒一而三,全矣”;《道艺》言“正以外内交格,一多通贯,而无内外无中也”。《全偏》所谓“佛好言统”应指佛教中观哲学之不落有无、不落真俗的说法;“老好言泯”,则是就道家“喜用反言”“好说无为”而言;而儒者为适应事物而有的认识与教法,在“统泯随”中属之于“随”。方以智所说的“大成”即圣人孔子,孔子“摄泯于随”,由“随泯之中”察几而明贯,如此则佛所好言之统,自然失去其教说的权威意义。这意谓孔子的教法不以“统”为高,而能交、轮“泯”“随”之成法,并于其中察“几”而明“贯”,为集大成者,其地位犹如存有论中的“无体”与“一”,故《三征》言“一者,无有无不有也,即随即泯而即统矣”*《三征》言:“一因二而两即参,倍两旋四,中五弥纶。向上兼堕,上无上下,犹中无中边也。千万不出于五,即不出于一也。一者,无有无不有也,即随即泯而即统矣。”见《东西均注释》,第41页。。以科学而言,方以智强调“质测即藏通几者也”,反对“扫质测而冒举通几以显其宥密之神者”,*方以智《浮山前集》卷6《曼寓草》下《物理小识·自序》言 :“盈天地间皆物也,人受其中以生,生寓于身,身寓于世,所见所用无非事也。事,一物也。圣人制器利用以安其生,因表理以治其心,器固物也。心,一物也。深而言性命,性命一物也。通观天地,天地一物也。推而至于不可知,转以可知者摄之,以费知隐,重玄一实,是物物神神之深几也。寂感之蕴,深究其所自来是曰通几。物有其故,实考究之,大而元会,小而草木、螽蠕,类其性情,征其好恶,推其常变,是曰质测。质测即藏通几者也。有竟扫质测而冒举通几,以显其宥密之神者,其流遗物,谁是合外内、贯一多而神明者乎?”见文津阁四库全书第870册,北京:商务印书馆,2006年,第2页。这种想法也可以视为是以圆∴之“一即三,三即一”所形成的见解,由此而论其所谓“推而至于不可知,转以可知者摄之,以费知隐”、“征其好恶,推其常变”的质测之说,即是在“知”与“知”之“交”“轮”中察“几”明“贯”的实践。

五、结语

中国哲学中体用范畴的使用一般认为始于王弼、韩康伯,然而体用之说却多见于佛学论著,故宋代儒者以体用论述儒学,学者对此多有所不满,因而有晁说之(1059-1129)“儒者迷于释氏而不自知”之说。*晁说之言:“经言体而不及用,其言用而不及乎体。是今人之所急者,古人之所缓也。究其所自,乃本乎释氏体用事理之学。今儒者迷于释氏而不自知者,岂一端哉。”见《体用》条,《嵩山文集》卷13 ,台北:台湾商务印书馆,1981年,第249页。以本文所论朱熹之“心统性(体)情(用)”为例,其说在儒学虽有创新,然如与佛学相验却无新意,如永明延寿(904-975)《宗镜录》即有“唯是一心圆融故,寄理事以彰之。以体寂边,目之为理;以用动边,目之为事。以理是心之性,以事是心之相,性相俱心,所以一切无碍”之说[15](P.482),其形式亦与“心统性情”相近。

宋儒反对“体用本诸释氏”说者,多强调体用之说来自于《易》的传统。*如南宋王应麟在《困学纪闻》卷1引述北宋叶梦得之语,云:“凡《易》见于有为者,皆言‘用’。用之者何?体也。而《易》不以体对用,故别而论之曰:《易》无体。”王应麟撰、翁元圻等注《困学纪闻》,上海:上海古籍出版社,2008年,第44页。又,史绳祖《学斋占毕》卷4《体用字》云:“先儒‘体用’字或以为出于近世,非也。乾元亨利贞注疏云:‘天者,定体之名;乾者,体用之称。’言天之体以健为用。又天行健注疏云:‘天是体名,乾是用名,健是其训,三者并见最为详悉。’余谓体用字当本诸此。”见史绳祖《学斋占毕》,台北:台湾商务印书馆,1983年,第54、55页。除《易·系辞》有“神无方而易无体”之言外,唐代孔颖达《周易正义》之疏解《易传》也多见体用一词*如土田健次郎认为“作为哲学概念的‘体用’,基本是在两种意义上被使用。一是指本质(体)和具体的显现(用),程颐的用法属此。一是指形体(体)及其机能、属性(用),如唐代《易》注之类。这两种用法基本上都有把原本统一的对象分看为两方面原理的属性”。见土田健次郎《道学之形成》,朱刚译,上海:上海古籍出版社,2010年,第251页。,故《易》可说是儒学体用论的渊源。然而观孔颖达注《易》的体用之说,论其用例似乎也不能明确地与释老之说相区别,因此真正儒门的体用之说应该始于邵雍、方以智以“一即三,三即一”“参两”之说论体用之关系。从结果上看,方以智的体用观一方面延续了朱熹的“心统性情”说,一方面又得自于邵雍先天《易》学,其说法不但自成一存有学、心性论的结构,也可延伸至近代质测的科学,故可说是宋明以来能独立于佛教体用说的新创之论。

[1]王弼著、楼宇烈校释:《王弼集校释》,台北:华正书局,1992年。

[2]道安:《二教论》,道宣:《广弘明集》,大正新修大藏经第52册(No.2103),台北:新文丰出版社,1983年。

[3]梁武帝:《立神明成佛义记》,僧佑:《弘明集》,大正新修大藏经第52册(No.2102), 台北:新文丰出版社,1983年。

[4]谢如柏:《梁武帝〈立神明成佛义记〉:形神之争的终结与向佛性思想的转向》,《汉学研究》(台北),2004年第22卷第2期。

[5]孔颖达:《周易正义》,文津阁四库全书第2册,北京:商务印书馆,2006年。

[6]释慧远:《大乘义章》第1卷,大正新修大藏经第44册(No.1851),台北:新文丰出版社,1983年。

[7]慧思:《大乘止观法门》,大正新修大藏经第46册(No.1924),台北:新文丰出版社,1983年。

[8]慧能:《六祖坛经·定慧第四》,大正新修大藏经第48册(No.2008),台北:新文丰出版社,1983年。

[9]邵雍:《皇极经世·观物外篇》,诸子集成续编第1册,成都:四川人民出版社,1998年。

[10]朱熹:《朱子语类》,文津阁四库全书第700-703册,北京:商务印书馆,2006年。

[11]张载:《正蒙·诚明》,《张子全书》,台北:台湾中华书局,1981年。

[12]方以智著、庞朴注释:《东西均注释》,北京:中华书局,2001年。

[13]方孔炤著、方以智编:《周易时论合编·周象几表》,台北:文镜文化事业公司,1983年。

[14]方以智:《易余·反对六象十错综》,北京:九州出版社,2014年。

[15]释延寿:《宗镜录》卷12,大正新修大藏经第48册(No.2016),台北:新文丰出版社,1983年。

TheMeaningofTi-yonginChinesePhilosophy

TSAI Chen-feng

(Department of Chinese Literature, Taiwan University, Taipei 10617, China)

Ti-yong, a philosophical category commonly used by Confucianism, Buddhism, and Daoism, is widely applied in Chinese philosophy. This category, however, signifies differently in traditional texts of philosophy. In order to clarify the origin and applications of ti-yong, this paper attempts to analyze scholars’ applications of ti-yong that were of great importance in the history of Chinese philosophy and to discover changes in their emphasis. The paper tries to take examples from pre-Song, Song and Ming dynasties, focusing on different usages of ti-yong and illustrating their types of meaning as well as whether they were newly created in the history of philosophy. On account of the fact that discourses of ti-yong before Song mostly appeared in Buddhism and Daoism texts, that ti-yong was most frequently used by Confucians in Song and that with the gradual increase number of three-teaching-in-one theories, there was a new development of ti-yong after Song, the transformation of ti-yong needs to be divided into three phases based on the timeline of Song and Ming. Therefore, the paper will take Wang Bi as the representative of the pre-Song period, Zhu Xi of Song and Fang Yizhi of Ming.

Chinese philosophy;Ti-yong; Wang Bi; Zhu Xi; Fang Yizhi; three in one; one in three

2017-05-06

蔡振丰,台湾大学中国文学系教授。

B21

A

1674-2338(2017)05-0036-10

10.3969/j.issn.1674-2338.2017.05.005

(责任编辑:沈松华)