现代民族国家中的娼妓女性身体政治形象、叙事与重构

——民国时期的娼妓问题研究综述

2017-11-01肖远琴

肖远琴

(广西师范大学 历史文化与旅游学院,广西 桂林 541001)

[史学研究]

现代民族国家中的娼妓女性身体政治形象、叙事与重构

——民国时期的娼妓问题研究综述

肖远琴

(广西师范大学 历史文化与旅游学院,广西 桂林 541001)

民国时期是中国由传统社会向现代民族国家的急剧转型期,既往为各界所忽视的娼妓群体,在新时代背景下被型塑为苦难与被解放的身体政治形象。此时,在强烈的民族主义话语之下,娼妓这一女性身体的政治形象、叙事与身份重新建构的途径受到重视。在民国官方禁娼声浪影响之下,学界亦对娼妓问题的由来、成因及“治末”与“治本”等解决路径进行了一些有益的探索,为当时及其后的妇女自我解放制造出强大的舆论力量,其解决路径等研究成果对当代社会治理亦具借鉴意义。

民国时期;娼妓问题;研究综述

民国时期,中国处在由传统家国同构的治理体系向现代民族国家的急剧转型期。现代民族国家作为一整套涉及政治平等、经济发展、道德重建、社会保障等方面的实践体系,在解决娼妓问题及娼妓女性身体政治形象的塑造中,呈现出艰难曲折的面相。此时,处在传统治理体系分崩离析之际,社会精英们以“娼妓问题”①为由,重新界定了娼妓在现代民族国家中的位置。在这场宏大的重新界定工作中,忧心于如何建设一个强大民族国家的社会精英们继续了给妇女分派角色的传统做法。不同的是,这次他们分派给娼妓群体的是扩大了的社会角色,以应对面临危机的社会政治体制的变革需求。尤其在女权运动日益高涨的20世纪20年代至20世纪40年代,中国社会精英们对娼妓问题研究的学术兴趣甚为浓厚,他们大多将针对“娼妓问题”的启蒙式的解决方法理解为现代立场的标志。或者说,重新界定娼妓的社会位置也是精英们表达其现代性构想和现代性身份的重要途径。在构架起“传统”和“现代”叙述的同时,社会精英们也造就了一个围绕着“哀其不幸”和“怒其不争”的二分对立、“被压迫的受害者”相对于“被解放了的现代主体”的主线而组织起来的一部简约化了的娼妓史②。此时对娼妓问题由来、成因及其解决路径等具体研究工作,也导致了许多有价值的、不能为这个二分对立的主线所包容的丰富史料和极具当代借鉴意义的经验。

一、娼妓身体政治的发现与直陈:愈演愈烈的民国娼妓问题

民国娼妓身体政治的发现与直陈,与现代民族国家的想象与建构过程相伴始终。在民族国家的建构中,最直接的目标是要将娼妓原本落后、孱弱、畸形变为进步、强大、文明的形象,而完成这一建构所需要的是将原来国家肌体中的异质性逐步去除,从而换喻为国家“新女性”的过程。

中国娼妓群体源于春秋时代管仲所设 “女闾”,至两汉、三国、东晋渐盛,到隋唐时达极盛,宋元时中衰,明清继又复兴。民国已降,中国部分地区一度禁娼,且此起彼落,然娼妓未能禁绝。1928年南京禁娼后,娼妓虽已不复有明清两代之盛,而上海、广州、天津等城市,则无不日渐增多,抗战中虽遭受打击,但抗战胜利后,娼业亦趋繁荣,故“娼妓问题至今尚无解决之办法,而对于娼妓的处置方法,往往又是大开倒车,弄的离解决途径愈去愈远。这不能不承认是由于过去忽视娼妓问题轻重的结果”。[1]因娼妓问题往往与国家政策、政治风气、社会习俗、国民道德等公共治理体系关系密切,尤其本身牵涉的妇女法律问题、参政问题等,更引人注目。因而,有的学者指出娼妓对于国家的损失主要有三:降低了国家的生产力、靡费国家的财力、销蚀了国家的生命力。[2]加之,晚清以降国内日益高涨的女性解放思潮,导致民国时期社会学和社会史等学术界,尤其是女界更加关注娼妓在民族国家中的地位和权利保护,关于各大城市娼妓问题的研究文章和论著也不断面世。

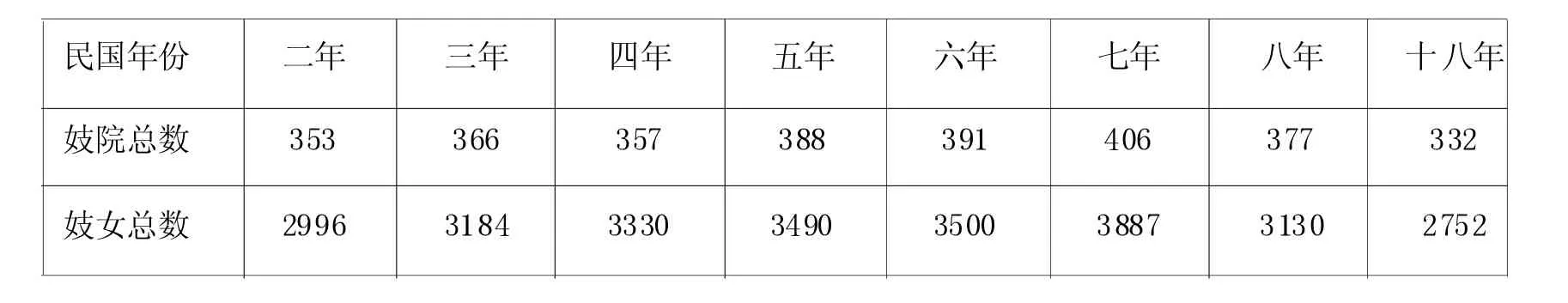

以北平为例,社会学者麦倩曾的研究显示,“自清至民国所有繁盛商业及官宦人家多在南城”,故主要为其服务的官方登记妓院亦多在南城。1929年统计共有332家,头等妓院45家、二等60家、三等193家、四等34家,且公娼所在妓院的分布与所处地方繁盛有关,头等主要在商业中心八大胡同,二等妓院渐偏远,其他散处南城东南及北城,四等更多在齐化门等贫民区。私娼为躲避警方管理多在东城船板胡同、镇江胡同、苏州胡同、羊肉胡同与八宝胡同一带。妓院组织和营业状况极其复杂。院主多从业5-25年,能“熟识此中黑暗社会情形才能经营”;每个妓院平均有娼妓8个;妓院要缴纳乐户执照捐、乐户捐、贫民捐,妓女要缴纳执照费、牌照纸费、卫生检验所医药费等。北平的娼妓,在民国六年(1917年)私娼不下7000,“首都南迁后,妓女数目并不见减少,特别是三等妓女更有增加趋势”(详见表1)。到1920年代末,北平的公娼和私娼达万人以上,仅注册的公娼人数就占女性总数的1/192。

表1 北平妓院与妓女人数历年统计表[3]106

麦倩曾对3025名妓女研究发现:妓女从业年龄17-21岁的占总数的49.2%,最小的11岁(虚报年龄登记),最大的41岁;沦为娼妓的原因主要为:男女比例失调、家庭贫困、女性受教育水平低、就业机会少、满人衰败、周边地区天灾人祸频仍、妇女地位低下、社会舆论的负面宣传等。尤其是北平“妓女之生活,平常人只知道是下贱,但极少人理会到他们的困苦”。另据1928年9月到1929年11月的患病统计,在11861名检验者中有梅毒的924人、下疳294人、淋病9760人,其他传染病者873人。麦倩曾认为“妓女自己呻吟在痛苦中,何尝没有人想挣扎出来?但是在千层压迫下,就算有自觉,若是没有给外人了解她们的生活,加以外力的援助,是无法摆脱的”。所以,根绝娼妓的办法要从 “为妓的原因求解决”,“但在未有解决方法以前,法律的裁制是极重要的。可是事实上,中国的法律所赋予及保护弱少的娼妓的力量是极少的,除非将来有单独的立法,妓女的命运才可以得到改善的保障”。[3]

再以上海为例。上海作为近代开埠较早的口岸,伴随该市的兴起娼妓日益泛滥。据1920年3月19日上海工部局报告,仅在租借区“1871年估计,在洋泾浜以北有本地妓馆463所,本地妓女1612人,此外在法租界有妓馆250,妓女2600人”;到1920年实际调查的结果,“公共租借至少有妓馆633家,妓女4575人。其中15家,53人为外国女子;618家,计4522人则为中国女子。”[4]到抗战前,“公共租借内34974名妇女中,说是有25000都是卖淫的,而专为神女(私娼)者,数在5000云。法租界有妇女277300人,妓馆登记的娼妓者390人,此外尚有未登记者1100人。其出没于南京路者有1400人、公共租借中部旅馆者1500名,街头徘徊者2300名、电影院等场所400名,还有到私人住宅者约百人”。[5]1942年,日军在租界开禁娼妓后,娼妓更加泛滥。据上海警察局统计,1942年租借区妓院有902家,妓女5253人;1943年妓院增至915家,妓女8864人。抗战胜利后,上海妓女人数逐年增加,到1948年6月登记者有10000人,加上全市私娼约5万人,若包括短时卖淫的,则达70余万人,约占全市人口1/6。妓院散布到上海的9个行政区,市中心的老闸区最集中,占总数的63%,其次为嵩山区,占13%,虹口区亦占11%。抗战已降,由于“社会之不安定,尤以战事影响,促使上海附近各县少年女子流落上海,自愿为娼妓”,且“娼妓知识程度极低,不识字者90%以上,多数对其生活认为满意,对正当职业之观念极为模糊”,为妓前“多数并无职业,多数自称因贫困沦为娼妓,但非主要之共同原因,设无社会之纵容承认为合法,当不致沦为娼妓”,故学者认为公娼制度 “助长了娼妓风气,益使社会道德堕落”,故“实行禁娼,断可减少一部分娼妓及私娼与暗娼”,并可防止性病扩散。[6]

除大城市外,中小城市娼妓问题亦受到关注。1930年广东汕头开始推行公娼制度,据统计,1939年汕头的特等、上等、中等、三等、学习和下等娼妓有626名登记;1934年各等登记娼妓477名;1935年达432名。南海县1931年也有登记娼妓288名。[7]其他省会城市娼妓亦为严重。河南开封1935年1月就有妓院42家,妓女253人。[8]部分省份的中心城市如苏州,到民国之后娼妓数量也在不断增加,1930年代后更加泛滥。[9]到解放前夕,仅成都就有娼妓13565个登记,加上私娼不下3万人。

面对各地娼妓的日渐泛滥,各界逐步认识到“娼妓是断丧民族生命、毒祸优秀种质的利刃、伤风败俗、群起下流之物,所以铲除娼妓制度,才能使我国家民族有新的发展与未来的希望”。[10]而“中国的妇女问题,又是整个的国民社会的重大问题,妇女问题中的娼妓问题,也不仅是妇女本身的幸福问题,而是整个的国民生活的健全问题,所以国人对于这问题,必须调查其真相,研究其实情,而谋解决之法,才能把已经发生半面黑暗的社会,推移至全面的光明”。[5]因此,娼妓身体的现代性改造成为民国民族国家建构中一个重要议题,娼妓的国民身份也不能不有一个与想象中民族国家相匹配的现代主体性身体。

二、娼妓身体叙事:民国娼妓问题的成因研究

20世纪,“革命”已成为中国社会的首要特征,并几乎成为一种常态。当然,革命不是孤立发生的,只有将革命的主体力量、对手和局外各方放在同一历史场域来考察,才能再现其“众声喧哗”的历史面相。在娼妓问题的法律规范制订时,民国政府因没有充分时间颁行新的刑律等,故只对清刑律等稍作删改,即颁行全国。后虽经1928年和1935年修改,但涉及娼妓问题的“妨害风化”“妨害婚姻”“妨害家庭”三章的规定没有发生根本变化。从民国刑法的条文看,其法意“是在减少娼妓的来源,防止娼妓的危害。并重在事前之预防,而不重事后之遏制”,[11]故导致各地时而禁娼,时而复娼,妓业此消彼长,不能禁绝。上述因素导致民国学界开始积极探求娼妓问题的成因,并以此作为实现娼妓革命性解放研究的起点。

学者黎作樑在考察中外娼妓研究基础上认为:“妓女之所以为娼的原因,大体上分为经济的缺乏、生理的原因、道德的原因和社会舆论对娼妓的态度等其他原因。[12]颂先在此基础上指出:民国时期“中国以连年兵灾,人民日在颠沛流离之中,因经济贫困使妇女堕落为娼的较任何国为高。在直鲁灾荒之区,常以其女儿易谷米数升,或只求抚养,不索报偿。此类灾民即能逃到都会者,壮者作拉车等苦工,女子尤十九流落为娼”,此等因经济贫困所导致沦为娼妓的是“吾人所急宜设法拯救”的。沦为娼妓的社会原因,系指由恶劣的“社会制度和环境,而发生如强奸、诱逼、诱弃、不良家庭、酗酒及恶友等而言,在妇女当娼中亦占重要之地位”。此外,“妇女生理或心理的抵抗力弱,易受外界之刺激或引诱、慕虚荣、爱奢华等”,也易沦为娼妓。[13]与娼妓业相关的生存链条更是背后的推手。据北平社会局对公娼的调查,1929年上半年共有公娼2929名,而直接依靠这些娼妓为生的茶役、侍妈、老鸨等就有3816人,间接为生的做小买卖的、拉洋车的、讨饭的、唱曲的和娼妓直接、间接养活的家眷等,每个妓院最少还有10人,此类人口全市有5万以上。由此可见,娼妓业对于社会影响的巨大。[14]从1930年天津社会局对登记的公娼堕落原因的调查更能说明上述因素的影响 (详见表2)。

表2 1930年天津社会局对登记娼妓堕落原因调查统计表[15]40-41

此次调查的结果显示,2910人中被抵押的有1722人,被卖的有98人,被租的有,38人,被拐骗的有54人,自己堕落的有866人,不明白的有132人,从押、卖、租、拐骗、自己堕落几种沦为娼妓方式看来,除去自甘堕落的没有身价而外,其余都有很重的债务负担。[15]

长期以来,儒教精神成为中国国民意识的主体。儒教传统中的女性伦理使女人沉入家庭,严格的条规、戒律使女性身体越来越隐秘,性也被置于日常生活的阴暗处,成为男权社会人们渴望品尝的禁果。因而,学界在探讨娼妓问题成因时,极为重视历史传统的影响。朱美予认为,有三种传统因素促成了娼妓制度的出现:其一,男尊女卑痼习。在父权社会确立后,女子为男子支配,社会上形成重男轻女思想,“男性恃其体力与智力之高超,又复利用金钱与势力,购买女子,供给取乐,视同玩具,娼妓制度由此开始”;其二,有产阶层的荒淫。男权社会中,男子拥有社会财富,王公贵族等阶层无不玩弄女性,纵情声色,在其带动下,“一般穷途浪人,一旦得志,则纵情声色,无所不用其极,现今军阀、政客亦然;其三,文人的歌颂。历代文人为寻求理想,‘极力的描写青楼景况’,甚至其笔墨决定娼妓的生杀之权”,客观上推动了娼妓业的发展。因而,在朱美予看来,“娼妓制度的营成,是由于妇女地位之卑微,不能与男子平衡;生活成本日高,妇女不能自立,经济仰给他人;物质文明、贵族派、文士派,只求个人的快乐,而破坏女权”等原因,尤其在社会动荡时期,一批妇女为生活所迫,而沦为娼妓。[16]总之,许多学者认为娼妓“是由于私有制度下的男性中心社会内一种必然的产物”,除上述经济、社会等原因外,“尤其是男性特权需要导致的”,“假使社会没有娼妓的需要,那么娼妓也决不会存在”,且“现社会制度不良,女子经济地位不能独立,都市富裕者纵情肉欲,贫穷得娶不起妻子的和在父母之命,媒妁之言下的旧式婚姻内得不到性满足的男性,自然需要娼妓。另外,民国以来外来经济与政治侵略、各地水旱风雹等灾荒之严重打击、战争之不断蹂躏和摧残,使整个的国民经济急剧陷入深沉的恐慌与破灭的阶段,都市妇女们做工无路,农村妇女大都以‘斤’和‘年岁’论价等公开买卖的空前悲惨,无疑使娼妓数目必然大大超过以往的数字”。[17]

亦有学者以马克思主义社会发展理论阐释娼妓成因。潘宗武从生产力与生产关系辩证关系角度探讨了娼妓产生的原因。他认为:伴随生产力的发展,“形成了妇女对男子居于从属地位;同时私有财产制的发展,更使阶级的分化日趋尖锐化;阶级的分化日趋尖锐,娼妓日见繁增”。就中国来说,近代以来,西方工业化生产方式输入中国,“一方面繁荣了少数地域为资本集中的根据地,这就是所谓商埠的出现和殖民地的中国都市的发展;在另一方面,尽可能的把中国农村经济组织破坏了。因为中国农村的破产,所以一批一批的农村妇女(都市人口的集中,当然是由农村而来——包括男和女),都逃亡或被迫着出卖劳力到都市来,这些妇女受不到相当的基础教育、没有特别的技能,虽则一部分可以在工厂或雇主家及容纳妇女的各部门工作,维持其最低的生活,但在这农村继续破产和世界经济恐慌的狂流中,百业凋零,人浮于事,有工作的妇女尚难保其饭碗的安宁,没有工作的妇女为了生存,不得不以卖淫作劳动而换取全部或一部生活资料的酬报”。“除开埠较早的广州、北平、上海等地外,就整个中国而论娼妓的出现和增多,也与上述原因相同,而不能例外”。[18]由之而论,除传统的经济、道德等因素外,在近代化城市的形成中,大量离乡男性人口涌入城市,他们藉娼妓消遣,涌入城市的女性也因缺乏职业技能,为维持生计只能为娼。此外,民国虽提倡婚姻自由,但旧式婚姻仍大量存在,家庭婚姻生活不和谐;社会教育不发达,女性缺乏谋生知识和能力,又缺乏娼妓危害的正面宣传等,娼妓自然难于减少。[19]

毋庸讳言,由来已久的中国娼妓,因满足了父权制社会男人的性需求而长盛不衰。至民国时期,中国遭遇现代性,娼妓历史才被重新叙述,并作为危险的与社会进步相悖的社会病态被置入社会研究视域,并进而寻求娼妓问题解决之道,以透析处于历史缝隙中的娼妓女性身体政治意义。

三、女性身体政治的重新建构:娼妓问题解决路径的研究

民国社会弥漫的严重社会危机,使学界释放出空前的政治激情。官方和大批学者从政治实用主义出发,为了实现对被启蒙者——娼妓身体的重造,在“禁娼”和“废娼”等在主流话语之下,在努力寻求娼妓解放的路径。

(一)官方的禁娼活动

1928年8月召开的国民党第二次代表大会上,国民政府将废娼问题提上了议事日程。随后南京等多个城市公布禁娼和废娼办法。1929年汉口市政府第五次市政会议通过 《取缔乐户营业规则暨废娼办法》,该办法分治标和治本两种。治标办法要求公安、社会、财政、卫生四局,调查乐户与妓女人数;并制发乐户、妓女姓名一览表和乐户门牌;指定乐户、妓女经营居住区域,并派警察严密监视;严厉查禁私娼;强制推行妓女性病检验等。治本办法为:增拨款项改善妇孺救济院,以提高救济院效能;筹设妇女工厂,以收容娼妓等。[20]然而,从各地禁娼和废娼的实施效果看,各地娼妓“奈生活所迫,若辈又神通广大,设计严密,致有愈禁愈多之慨”。针对各地禁娼中“禁者自禁,娼者仍娼”,“此处禁娼则移别处”,效果不佳的状况,1935年11月中华妇女节制协会、中华妇女社等妇女团体,电请国民党第五次代表大会要求通令全国切实禁娼,从速设立救济机关,以使娼妓能“谋自立以整风化,而兴民族,以杜前弊”。[21]随后,广东、福建、四川、江苏、宁夏等省先后颁布禁娼办法,实施娼妓登记,公开妓院减少了,但私娼在各地开始泛滥。以云南省为例,民国初年,警察部门负责查禁私娼,抓获者处20-30元罚金,并送入女子济良所拘禁,并教习工艺。1930年后,济良所改为感化院,因经费有限,罚入娼妓逐渐减少。此后,云南实行公娼制度,娼妓大增,仅昆明就有万人以上。1945年后,云南各地警察更加放任,对私娼无人干涉,虽然外来人口减少,娼妓仍有6000人左右,1949年解放前又增至8000人以上。[22]

在部分地区禁娼和废娼中,许多城市采取抽签方式来逐步废娼的方法。1930年,杭州开始第一期抽签,应抽者有169名娼妓中须有28名,“而抽废之妓女,有名叫文君者,是一寡妇也,其家有白发双亲和小儿,全赖文君养育”,文君被送入济良所后,全家顿无以为生。此类娼妓多为生计所迫,在禁娼后多迁移到异地继续卖淫。各地军警在执法中,国家对罚金缺乏监督,军警也多中饱私囊,军警抓到娼妓便多一笔收入,使得大批公娼沦为私娼,各地禁娼难有成效。再以南京为例,南京开始禁娼后,“该处警察取缔尚称努力,惟钓鱼巷分所管辖之东西钓鱼巷等处暗娼共计160余口,大多数曾经带所送将有案,不过受罚者视拘罚无足轻重,未见稍有戒心,现在越出越奇,所有各街巷暗娼,每至下午七时许,或群集于巷,或怀列于街,更有撝母女庸人等,多方招揽,而警察限于办案程序,虽明见有成群结队之暗娼,复恐鱼目混珠,且本京乏大量收容场所,一经捕获,每苦无处收容,以致取缔甚成困难,即使加驱散,亦不过暂时避匿,辗转复来,该钓鱼巷分所,虽有所捕获,但无彻底救济办法,仍不能使其有所戒”。[15]38-44在此种运用行政执法力量,采取罚金和拘留手段,其实际效果极为有限,弊端亦多。如报纸披露南京禁娼的一则消息耐人寻味。

首都(南京)向来对于烟赌严禁不遗余力,讵近来暗娼活跃又到处皆是。自大世界停演后,一般私娼乃以民众游艺场为淵藪,虽经警局一再拘捕,彼等均抱你捕你的我为我的观念。该管局为维持风化起见,每日派使便衣警士多人假装游客往各处逡巡,遇有形迹可疑之暗娼,即带局法办。昨有暗娼名二姑娘者至民业游艺场活动,适为便衣警瞥见,即假装游客上前示意,二姑娘以为生意上门,亦即大施勾引手段。至散场时,该警佯约二姑娘赴荷花巷旅舍幽会,二姑娘全不之疑,即与该警相偕前往。及行至荷花巷第一局门前,该警面色突然沉下,勒令二姑娘入局,二姑娘大惊失色,大放悲声,哀求赦放,然已无法挽救,随由门岗带进局中候讯。讯后,罚洋七元释放。[23]

面对此景,于是各地禁娼喧嚣一阵后,又多采取娼妓登记的公娼制度了。[24]

在波诡云谲的民国时代,一方面官方为争取其政权的合法性,大力宣传禁娼,然而在政不下乡的治理格局下,官场的黑暗、禁娼无效或低效成为了衰败国家的政治讽谕。

(二)学界对娼妓问题解决路径的研究

在民国时期一系列有关娼妓悲惨命运和对社会危害巨大的叙事中③,娼妓作为民族国家建构的重要组成部分,如何通过解放其身体使之加入到民族国家的社会总动员中,学界进行了卓有见地的探索。此时,许多学者的女性观念虽未真正改观,对颠覆性女性革命认识也有很大局限性,但是对娼妓身体理想化的政治想象和对解决娼妓问题路径的研究成果,至今仍具启示价值。

鉴于娼妓问题形成的复杂性,有的学者主张效法苏俄以消灭卖淫为目标,不应 “向着娼妓本身,或像欧美国家那样只驱散了事,而是向着卖淫制度本身,即消灭贫困与失业,并通过举办各类事业,来根本铲除娼妓”。具体办法:在经济上,提高妇女工资待遇,并通过加强职业教育,提高就业机会与能力。在政治上,使妇女获得与男性平等权利,并通过相关机构等吸引妇女进入政治生活中。卫生方面,向娼妓说明卖淫在传播性病中的影响。青年运动工作方面,建立儿童俱乐部、孤儿收容所、儿童专门活动场地,用教育理性引导和对待性关系。为从根本上消灭娼妓,还要建立失业妇女救济院,救济失业妇女,并公共收容所,收容初入都市妇女。此外,不许轻易辞退独身妇女;设立感化院,教育感化娼妓,收容贫困、乞食、无人保护的妇女,对其进行医学、社会和心理方面的检查,分别情况送往医院和劳动部门;设置专门劳动机构,对娼妓进行劳动生活教育,然后将其送往职业学校、手工业工厂或孤儿院及劳动学校;查禁一切卖淫场所,严厉处罚嫖客和鸨母等。[25]

在借鉴国外娼妓治理方法的基础上,有的学者还提出“治标”和“治本”的方法。认为娼妓问题既然是社会问题的派生物,就必须从社会根本问题——生产制度入手,而生产制度的改革须是渐进的,不可一蹴而就,故提出娼妓问题的解决办法为:第一,普及女子教育,逐步使女子有独立谋生能力,并在政府坚持的男女平等的原则下,保障妇女就业机会。第二,解决妇女就业难问题。第三,建立公娼制度,对娼妓进行统一管理,并强化性病检查和集体教育,完善娼妓品德,娼妓管理机构还要帮助娼妓介绍正当职业。上述为警察等机关不可推卸职责,是治标办法。[26]第四,严厉禁止人口买卖,设置打击贩卖人口专门机构,杜绝娼妓主要来源。第五,改革婚姻制度,提倡婚姻自由。第六,设立娼妓教养院,对娼妓改良进行教育,对教养后仍为娼妓者,终身圈禁,各管理机关协同严厉打击嫖客行为。[27]第七,加强国际合作,打击跨国和国内租借等区域的人口贩卖和卖淫行为。[28]

在上述研究的基础上,有的学者更提出在生活、经济和教育方面入手的“治标”办法:

1)强化女子自身的觉悟和努力 女子解放,先要自己觉悟,养成高尚的人格,尊严的态度,打破一切虚荣,以及不检行为,同时养成勤苦耐劳优良习惯。

2)进行社会改革 提倡男女平等,严禁人口之买卖、奴婢之使用和多妻制度;教养兼施,培育妇女的工作能力,摆脱女子对男子的依赖性,提倡社会教育(如宣传娼妓的危害、张贴娼妓危害的图片和放映此类影片、介绍娼妓所害的事实、编印散发娼妓之害的书籍、表演讥讽娼妓和警示民众的剧目等),多设立工厂,专收这种女子,日间工作,练习技术,夜间授课,增进知识。

3)发挥国家机构职能 国家应制订废娼规约、法律颁行全国,纠正和指导公众道德,明确为娼是犯法行为,已为娼者按法律治罪,以使犯法者知所改,未犯法者知所警惕;规划农村、都市发展,避免农村经济穷荒、都市人口拥挤的状况,鉴于农村呈现总崩溃趋势,必须大力解决农村问题。[16]因而,政府在禁娼的同时,更应注意娼妓的救济,才能取得成效。[29]

学者们在提出“治标”路径的同时,还系统地研究了娼妓治理的“治本”方法。王疑始认为,必须真正实现“平均地权”和“节制资本”,一方面杜绝农村土地兼并,使“耕者有其田”;一方面避免大资本操纵社会经济。二者同时推行使社会生产的增加为全民共享,并使人人生产、有饭吃、有受教育机会和娱乐场所,保障婚姻自由,实现“内无怨女,外无旷夫”,才能从根本上消灭娼妓。[29]还有的认为:“改革经济制度、婚姻制度,宣传性教育,注意妇女职业教育,并极力提高男女两方面的人格教育”才是治本的办法。[30]黄丽辉亦认为:“保障妇女经济独立、增设娱乐场所和建设完美家庭”是治娼的根本办法。[31]更为激烈的主张:在禁娼中为政者要运用“严惩龟鸨、限期放赎、奖励告发、重罚包庇”等手段,才能全面消灭娼妓。[32]同时,为实现消灭娼妓目标,根本保证是民主政治的实现,唯有如此,才能减轻人民负担,革除种种恶势力,进行娼妓解放运动,才能使工农业生产发展,最终消灭贫穷、饥饿、失业等现象,也才能根除娼妓。[33]

显然,民国中央政府推行的时断时续的废娼行动与救娼措施,力图体现了一个负责任的现代化政府的意象;而地方政府的娼妓治理模式虽不尽相同,且多因行动软弱无力而很快失败。但各级政府的娼妓治理,却也引起了整个社会对娼妓苦难状况和对娼业危害的关注,并促使得学界对娼妓问题解决路径的研究也在不断深化。

四、结论

民国时期,娼妓女性身体的政治形象、叙事与建构与现代民族国家构建过程紧密相连,并在不断起伏的妇女解放运动潮流影响之下,娼妓身体政治形象不断被塑造为“苦难者”与“被拯救者”,社会舆论不再将娼妓看成风流艳帜,而是从男女平等和国家迈向现代化障碍的视角审视娼妓问题,并从实用主义和工具性目的出发,着力探讨娼妓问题的历史、成因和解决路径,这为当时及其后娼妓治理提供了理论与实践性指导,同时也在不断强化着女性身体在国家意识形态中被革命的政治形象。

注释:

①国内外相关研究已取得很大进展,王书奴、单光鼐从历史的角度对娼妓问题进行了考察;雷莎蓓(Elizabeth J.Re-mick)、罗衍军以民国时期的广东省和昆明市、杭州为中心,分别描述了其娼妓治理模式;贺萧(Gail B.Hershat-ter)、安克强(Christian Henriot)以近代上海为中心,阐述了娼妓状况及其治理;张超、吕振等也历时性考察了民国娼妓问题。但上述研究对民国时期的娼妓问题及其相关研究成果还缺乏系统梳理。

②可参见民国时期研究娼妓历史之开创之作王书奴的 《中国娼妓史》(三联书店,1988 年)。

③如:唐国桢的《如何解决娼妓问题》(刊登于1932年3-4期合刊《妇女共鸣》的第17-21页),该文中将娼妓危害概括为危害种族、有伤社会风化及扰乱社会秩序、妨碍社会事业之发展等。还有的学者指出,“娼妓制度是社会的一大病症,对社会影响甚大,而娼妓本身也就是一种非人的生活”,不但传播性病,更造成社会巨大的浪费。(乙枫的《娼妓问题研究》刊登于1933年第2期《妇女共鸣》的第31-44页)

[1]王钰.我国娼妓发展史[J].市政建设,1948(1):33-34.

[2]页公.娼妓对于国家的损失[J].东方杂志,1925(19):24.

[3]麦倩曾.北平娼妓调查[J].社会学界,1931(5):105-146.

[4]W.Wallock,M.P.上海的娼妓问题[J].当代,1928(2):223-229.

[5]李龙旺.上海的娼妓问题[J].社会知识,1937(1):65-69.

[6]郁维.上海娼妓五百个案调查[J].市政评论,1948(9-10合刊):10-14.

[7]娼妓人数变动统计表(民国29年5月)[R].南海县政季报,1932(8-9):218.

[8]开封省会娼妓状况统计表[R].河南统计月报,1935(4).

[9]张溪愚.苏州娼妓的今昔[J].华年,1936(38):729-731.

[10]陈其然.娼妓的存废问题[J].人言周刊,1935(38):748-749.

[11]陈止一.从历史社会及法律三方面看娼妓问题[J].妇女月刊,1948(6):5-14.

[12]黎作梁.娼妓问题[J].北新,1928(10):13-24.

[13]颂先.娼妓问题[J].社会月刊,1930(1):1-7.

[14]余天休.娼妓问题的研究[J].社会学杂志,1930(12):171-174.

[15]梁挹清.娼妓问题[J].更生,1937(4):38-44.

[16]朱美予.中国娼妓问题之研究[J].妇女共鸣,1933(10):28-40.

[17]碧茵.娼妓问题之检讨[J].东方杂志,1935(17):99-102.

[18]潘宗武.私有财产制度下娼妓问题的剖析[J].群言,1934(4):1-6.

[19]刘玠.娼妓问题与优生运动[J].东方杂志,1935(1):49-60.

[20]龙.最近禁娼办法[J].新汉口,1929(4)203-206.

[21]妇女团体呈请五全大会通信切实禁娼[J].女子月刊,1935(12):53-73.

[22]张发忠.昆明私娼琐记[M]//近代中国娼妓史料.石家庄:河北人民出版社,1997:595-605.

[23]苏明.娼妓问题[J].女子月刊,1936(10):11-14.

[24]朱皓.卖淫问题[M].上海:人生研究出版社,1934:128-130.

[25]乙枫.娼妓问题研究(续)[J].妇女共鸣,1933(3):25-37.

[26]门昭义.娼妓问题之商榷[J].警声月刊,1946(3):20-22.

[27]林崇武.娼妓问题之研究[J].民钟季刊,1936(2):215-223.

[28]记者.娼妓问题与中外舆论[J].妇女共鸣,1933(6):74-76.

[29]王疑始.严重的禁娼问题[J].中央周刊,1946(22):11-18.

[30]安阳.怎样废除娼妓制度[J].革命周报,1928(51-60):136-140.

[31]黄丽辉.中国目前娼妓状况及其救济方法[J].妇女共鸣,1933(5):29-31.

[32]社英.消灭娼妓之根本方法[J].妇女共鸣,1933(5):1-6.

[33]虹干.解决娼妓问题我见[J].家,1946(4):26.

Abstract:It is a sharp transition period to the modern nation-state during the Republic of China.Prostitute groups were shaped as a body political image misery and liberated by the society,Under the strong nationalist discourse,the way female prostitutes political image of the body,narrative and identity reconstruct m were noticed.Under the noise impact of official prohibition prostitution,academia Probed on prostitution origin,cause and"at the end of treatment"and"cure"and solve the paths.Which created a powerful force of public opinion on self-emancipation of women at that time and after,and the solution path and other achievements had reference to contemporary social governance.

Key words:The period of the Republic of China;problem of prostitution;review of the study

Political Image of the Female Body,Narration and Construction:Prostitution and Research during the Republic of China

XIAO Yuan-qin

(The school of History,Culture and Tourism,Guangxi Normal University,Guilin Guangxi 541001,China)

K206.3

A

1671-1084(2017)04-0073-08

DOI 10.16221/j.cnki.issn1671-1084.2017.04.017

2017-03-25

肖运琴,广西师范大学历史文化与旅游学院2015级在读硕士研究生,研究方向为中国近现代史。