侵权财产损害赔偿范围确定之逻辑进路论纲

2017-11-01曹险峰

曹险峰,徐 恋

(吉林大学 法学院,吉林 长春 130012)

侵权财产损害赔偿范围确定之逻辑进路论纲

曹险峰1,徐 恋2

(吉林大学 法学院,吉林 长春 130012)

一个责任原因事实可能造成一系列不利后果,在结果形态上可分为财产损害与非财产损害。两者在可赔偿性、赔偿目的、赔偿计算规则等方面存在质的区别,很难建立一个统摄两者的损害赔偿范围模式;又由于人身伤亡中的财产损害赔偿或采用项目列举式赔偿方式,或采用定型化赔偿方式,故本文原则上以侵害财产权益导致的财产损害赔偿为研究对象(《侵权责任法》第十九条),兼顾侵害人身权益导致的财产损害赔偿(《侵权责任法》第二十条)。本文试从赔偿原则、损害限定模式、限定要素等方面就财产损害赔偿范围限定问题进行纲要式论述,以期能有助于立法论与解释论①。

一、侵权财产损害赔偿范围确定之基点:完全赔偿原则抑或有限赔偿原则

损害赔偿原则乃侵权责任承担论的基础理论,关系到如何具体建构损害赔偿规则,可谓“牵一发而动全身”。对此,我国学界存有完全赔偿原则与有限赔偿原则之理论分歧。持完全赔偿原则论学者认为,只要责任成立,赔偿义务人就要赔偿受害人的全部损害,不考虑加害人的过错程度、当事人双方的经济状况,以及其他归责的具体情况②。与之相对应,主张有限赔偿原则的学者认为,完全赔偿原则在某些情形下会导致个案不公,司法机关在裁判时应运用酌减规则予以缓和③。亦有学者认为,直接财产损失适用完全赔偿原则;间接财产损失则适用合理赔偿原则,考察行为人过错程度或者双方经济状况确定赔偿额④;等等。

就完全赔偿原则与有限赔偿原则的区分而言,有如下问题应予考虑:

首先,完全赔偿原则是一个与有限赔偿原则相对应的概念。一个侵权法上的责任原因事实,可能开启一个漫无边际的、蝴蝶效应般的损害群。对受害人遭遇的所有事实上的不利益予以“完全”赔偿,一方面既无可能性亦无可操作性,另一方面会严重损及行动自由,故各国法无不以一定手段限定侵权财产损害赔偿的范围,只不过界定损害赔偿范围的要素多寡不同而已。其次,损益相抵和过失相抵非属两个原则的区分标准。在侵权法中,当受害人因侵害行为受有利益时,在认定致害事件发生后的财产状况时,应将其所获利益计算在内,通过比较受损大小和获益大小认定损害是否存在以及损害的多少。不同立法政策下,对相抵之后的损害可能获得全部赔偿,也可能只是部分赔偿。换言之,其主要聚焦于损害的多少之认定,与赔偿原则没有必然联系。而过失相抵虽然从形式上看是限定了加害人的赔偿责任,但针对加害人应负担的损害部分而言,或为全部赔偿,或为有限赔偿,二者皆有可能。故过失相抵规则亦不能区分全部赔偿原则与有限赔偿原则。所以,综合来看,是否采纳损益相抵、过失相抵并不是区分完全赔偿与有限赔偿的标准。

如果上述认识非属错误的话,进一步的追问则是:什么才是两种赔偿原则的区分标准?从立法例来看,完全赔偿原则以《德国民法典》最为典型,有限赔偿原则以《瑞士民法典》和《奥地利民法典》最为典型。德国法上的完全赔偿原则思想奠定于其1888年所公布的民法“第一草案”。该草案第218条之立法理由谓:“该条系规范财产损害赔偿义务之范围,应及于积极之财产侵害与逸失利益之赔偿。所谓损害赔偿,于理解上应指向不论任何情况下之全部利益之给付义务。本理由书基于此种立场,不赞同其他法典以加害人过错程度决定损害赔偿范围之做法。”⑤与其对应之《德国民法典》第249条第1款规定,负损害赔偿义务之人,应当恢复到使自己负担赔偿义务的事由不发生时原应存在的状态。该条确立了完全赔偿和恢复原状两个原则⑥,完全没有论及损害赔偿范围应根据侵权人之过错程度而有所不同。此立法政策无疑切断了归责原因与损害赔偿范围之间的关联性,使得损害赔偿范围单由因果关系决定。而《瑞士债务法》第43条第1款规定,法官有权依据个案具体情况及加害人的过错程度确定损害赔偿之种类与数额。《奥地利民法典》第1324条亦规定,在轻过失情形下,赔偿限于实际损失;只有在加害人有重大过错或故意时,所失利益才能得到赔偿。在此等规范下,损害赔偿范围与过失程度挂钩,两者需合乎比例,损害赔偿范围因过错程度不同而存在差异⑦。除过错外,行为人经济状况、责任性质、当事人之间的法律关系、既存保险等也是有限赔偿原则下确定损害赔偿范围时所考虑的因素⑧。因此,从确定损害赔偿范围基准角度看,似乎可以作出这样一个判断:只以“因果关系”限定损害赔偿范围=完全赔偿原则,以“因果关系+其他要素”限定损害赔偿范围=有限赔偿原则。

在《民法通则》颁行之前,我国学界几乎一致地认为,过错对侵权财产损害赔偿范围没有影响,行为人不论出于故意还是过失,对他人财产造成的损害,都应负全部赔偿责任。《民法通则》颁行之后,学界观点基本保持不变,且进一步提出侵权造成的间接财产损失和直接财产损失一样,都应该获得全部赔偿⑨。最高人民法院在有关间接财产损失的两个复函中正是采取此种立场,未对直接财产损失与间接财产损失的赔偿原则作区别对待⑩。

目前,理论界和司法实践普遍认同《侵权责任法》采纳了完全赔偿原则⑪。同时,《侵权责任法》第二十条之规定对财产损害赔偿的原则问题也深具启发意义,其规定侵害人身权益导致财产损害的赔偿范围依次遵循“实际损害—受益返还—双方协商—法官酌定”的步骤确定。此四个步骤存在先后顺序,只有在前一方法不能确定损害多少时,才能适用顺序在后的方法。“按照实际损失赔偿”其实就是完全赔偿,即损失得多,则赔偿得多;损失得少,则赔偿得少。“按照实际损失赔偿”对后续三个方法具有拘束力,特别是法官酌定赔偿数额时,也必须遵循“填补原则”,保持侵权人与被侵权人之间损益关系基本持平。法官作出的赔偿判决既不能因为侵权人行为过错不大而裁定少赔,也不能因为行为人带有明显的恶意而让其进行惩罚性赔偿。在没有明确一般性原则时,该条事实上确认了财产损害赔偿应当适用完全赔偿原则。此外,从反面而言,在我国侵权法上并未确立考虑加害人过错程度、当事人经济状况以及其他归责的具体因素可以决定损害赔偿范围的一般性规则的情形下,这实际上是更彻底的完全赔偿原则的体现⑫。

本文认为,鉴于理论学说的传承、司法实践的做法以及我国法的既有现状,在解释论上应坚持完全赔偿原则。

当然,完全赔偿原则并不是绝对不允许有任何缓和与例外的。所有欧洲国家的法律制度都是从完全赔偿原则出发的,但是没有任何一个国家僵硬地在一切结果上遵循这一原则⑬。对财产损害而言,限额赔偿乃是对完全赔偿原则的突破之一。无过错责任适用之领域多为与国计民生紧密相连的行业、活动。过重赔偿责任的负担,一方面容易导致从业者陷入经营困境,另一方面对于潜在行为人从事该类行业和活动的积极性亦是沉重打击。为避免出现此种不利后果,法律往往规定侵权赔偿的最高限额。在规定了最高限额赔偿的无过错责任类型中,完全赔偿是不可能实现的;但没有规定最高赔偿额时,仍有完全赔偿原则适用之余地。

二、侵权财产损害赔偿范围确定之起点:损害的认定与损害的限定路径

在完全赔偿原则下,赔偿范围与损害范围一致。但一般而言,侵权的后果对受害人而言或为物质上的不利益,或为精神上的不利益。该种不利益可能被认为是侵权法上的损害,从而产生赔偿权利义务关系;亦有可能未被纳入侵权法的调整范围,不产生赔偿权利义务关系。在财产损害中贯彻完全赔偿原则,赔偿的对象系指前者,即只对纳入侵权法调整范围内的不利益予以赔偿。因此,判断不利益是否属于损害成为确定损害赔偿范围逻辑进路的第一环。

何谓损害?理论上主要有“差额损害说”“组织损害说”“规范损害说”三种评定学说。尽管各学说对损害本质存有争议,认定的损害范围也可能存在差异,但所追求的目标却相同,即都试图将具有法律意义的损害从受害人所遭受的各种不利益中抽象出来,从而启动侵权法的救济程序。“损害概念”扮演了从“事实上的不利益(自然意义的损害)”到“法律上的不利益(法律意义的损害)”过程的中间角色,只有符合损害概念的不利益才能成为救济的对象。罗马法谚“无损害即无需赔偿”,正是对这一观念的深刻总结。

相对作为“物理”或“事实”概念的“不利益”而言,“损害”是一个法律概念,一旦某个不利益被认可为是“损害”,意味着其具有可救济性和可赔偿性。但很明显的是,侵权法既是一部有关责任的法律,也是一部无关责任的法律,无论从单个侵权行为人的利益出发,还是为了自身生存的愿望,侵权法都必须将那些过于“遥远”的损害从其体系中排除出去⑭。因此,抽象定义式的损害概念对于界定损害赔偿范围的作用有限,侵权法尚须建构合理的筛选机制,进一步限定损害的范围。在大陆法系立法例中,存在如下不同的限定方式:

有以不法性限定损害者。如《意大利民法典》第2043条规定:“任何故意或者过失给他人造成不法损害的行为,行为实施者要承担损害赔偿责任。”法院依据此条所确立的损害违法性特征筛选出可赔偿性损害,既可以避免不区分情形一概不予保护,也可以避免损害赔偿请求权漫无边际⑮。

有以需具有法律上的相关性限定损害者。认为只有具备“法律相关性”的损害才被认可为可救济损害;反之,若不具备法律上的相关性,则不属于可救济损害。如《欧洲示范民法典草案》第Ⅵ-2:101条规定,受害人仅能就具有法律相关性之损失与伤害请求赔偿⑯。

有以损害特征限定损害者(或可称损害自我限定型),此以法国法为典型。《法国民法典》第1382条规定,“人的任何行为给他人造成损害时,引起过错而致损害发生之人应当负损害赔偿责任”;第1383条规定,“任何人不仅因其造成的损害负赔偿责任,而且还因其懈怠和疏忽大意造成的损害负赔偿责任”。单就立法文字而言,法国法似乎认为所有的损害都是可赔偿的。但司法实践却有所不同,只有具备权益合法性、确定性、直接性和个人性特征的损害才是可赔偿的⑰。其中,权益合法性旨在拒绝对参与禁止性活动而遭受的损失作出赔偿,如犯罪活动等;损害确定性旨在排除假想的、自然的损害;损害直接性旨在排除间接受害人所提出的损害赔偿请求权,如债权人不得因为第三人造成债务人死亡而向第三人主张损害赔偿;损害个人性旨在排除未遭受实际损害的人就他人的损害请求赔偿,主要从程序法上的可诉性角度界定损害是否可予赔偿⑱。司法实践对立法规定加以“修正”的深层原因在于,法国侵权责任采用了“行为—损害”的逻辑进路,过错行为直接指向(范围无限制的)损害,为避免可赔偿性损害范围过宽,不得不通过改造损害概念以限缩损害的范围⑲。

有以限定“权益”而限定损害者(或可称权益限定型),此以德国法为代表。《德国民法典》第823条第1款以列举加概括的方式,将可赔偿性损害的范围限于对生命、身体、健康、自由、所有权以及其他权利所造成的损害范围之内;第823条第2款未明确列举可赔偿损害的范围,需借由其他法律确定,当且仅当行为人违反以保护他人为目的之法律时,才存在可赔偿性损害;第826条则规定行为人在以故意背俗之方式加害于他人时产生损害赔偿责任。观此三个条款,德国法是以绝对权为核心建构可赔偿损害体系的⑳。权益成为行为与损害之中介,法律上规定的权益范围直接限定了损害的范围,没有权益的侵害就没有损害,权益成为限定损害的“过滤网”。此外,《德国民法典》第823条和第826条又将权益区分为绝对权、受法律保护的绝对权以外的权益和一般利益,分别对其予以不同程度的保护和救济:因故意或者过失侵害绝对权时应承担损害赔偿责任;而对于绝对权之外的利益,必须加害人因过错违反了以保护该利益为目的的法律时才应该赔偿,或者,只有故意违反善良风俗时才应当赔偿㉑。因此,德国法是以权益的范围(第823条第1款)、法益及保护性法律的范围(第823条第2款)、法益及其特殊侵害方式(第826条)作为进一步限定可赔偿性损害的方式的㉒。

本文认为,我国侵权法上没有规定损害结果的不法性,也没有采纳法律相关性损害的概念,因此,应对比损害自我限定型与权益限定型进行选择。如是,我国法的损害限定模式应为权益限定型。

我国《侵权责任法》第六条第一款规定:“行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。”其中,民事权益系指该法第二条第二款中通过“部分列举+兜底性条款”所列举的各类权利和利益。我国《侵权责任法》权益保护范围的非限定性,似乎与法国法的规定相同。若此论断正确,则相应地可以采用法国模式限定损害范围。有学者正是基于此种思路,认为我国侵权法上的损害应当具备某些类似法国法上损害概念的特征或要件㉓。但在本文看来,我国实定法没有支撑损害自我限定型的土壤,理论学说上亦未见通说支持,故上述思路非上佳之选。从《侵权责任法》第二条、第六条等相关规定来看,权益限定型几乎是必然与唯一的选择。但由于我国法上权益的非限定性,应该在解释论上限定权益的保护范围,进而限定损害的保护范围㉔。

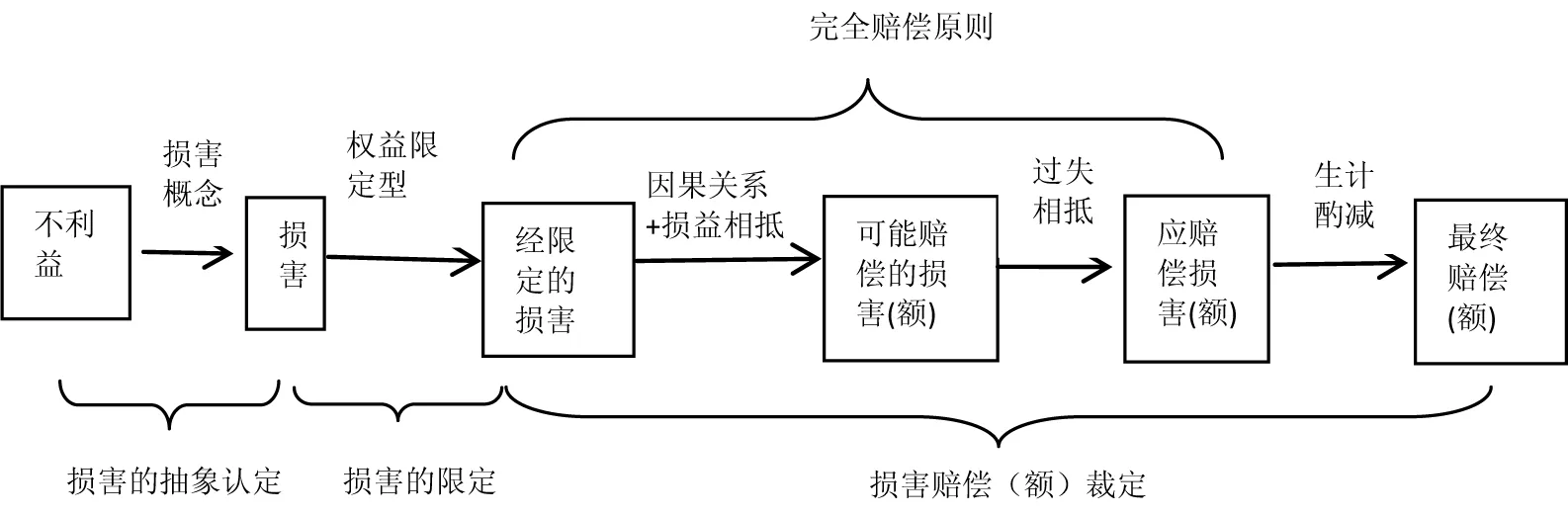

损害概念将具有法律意义的不利益从事实不利益中分离出来,法律意义上的不利益就是损害,笔者将这一过程称为损害的抽象认定。在抽象认定的损害基础上,《侵权责任法》通过权益保护范围对损害范围加以限定,通过权益限定的损害是真正的可赔偿性损害。欧洲各国的侵权法几乎一致地认为,作为侵权法构成要件上的损害指的是可赔偿损害㉕。然而需注意的是,损害赔偿范围意义上的“损害”,除了具有可赔偿性外,更是一种应当得到赔偿的损害,具有归责之意味。构成要件意义上的可赔偿损害只是应赔偿损害的前提,若某种不利益非属可赔偿损害,自然不属于应赔偿损害;但属于可赔偿损害并不意味着必然能够得到赔偿,在可赔偿损害与应赔偿损害之间尚需要另一个“过滤”机制。

三、侵权财产损害赔偿范围确定之核心:因果关系

侵权法救济的对象是侵犯侵权法所保护的权益而导致的损害,但侵害他人权益而产生的后果可能漫无边际,如果不能合理地截取适当的因果关系链条,则被告须为无穷无尽的后果负责,这显然不合理也不可能。欧洲绝大多数国家都将法律上的因果关系作为界定侵权损害赔偿范围之工具。甚至有学者明确指出,财产损害赔偿范围问题实质属于因果关系问题㉖。我国学者不论对损害赔偿原则持何种见解,均毫无例外地承认损害赔偿范围应当受到因果关系的“过滤”㉗。本文也同意该观点。

在比较法上,因果关系的学说可谓异彩纷呈,大陆法系有相当因果关系说、法规目的说、危险范围说、义务射程说等㉘,英美法系有直接因果关系说和可预见说等㉙。我国应当采用何种因果关系学说界定损害赔偿范围,在具体案件中如何操作才能有效界定应赔偿损害则有探究之必要。如前所述,我国《侵权责任法》采取“行为—权益侵害—损害”之逻辑进路,事实上确立了“侵权责任成立”与“侵权责任承担”的二分结构,因果关系也可相应地分为“责任成立因果关系”与“责任范围因果关系”。我国学说与实务基本上已经接纳了此种区分。有判决明确提出“因果关系可以分为责任成立因果关系和责任范围因果关系,责任成立因果关系确立后,还需解决责任范围因果关系”㉚。更有判例指出此两种因果关系功能之差异,其谓“责任成立的因果关系是指行为与权益受侵害之间的因果关系,考量的问题是责任的成立。责任范围的因果关系是指权益受侵害与损害之间的因果关系,涉及的是责任成立后责任形式以及大小的问题。其意义在于对侵权责任加以限定,一方面使受害人得到救济,另一方面又不至于无限扩大责任范围,限制行为自由”㉛。

就责任范围因果关系的判断,我国通说认为,应当采用相当因果关系说。那么相当因果关系说是如何限定损害赔偿范围的呢?德国学说认为,如果某行为有责地、违法地导致了某项侵害,那么只有由此相当的引发的损害才能获得赔偿㉜。我国台湾地区学者认为,只有某种损害与权利受侵害之间具有“相当性”时,才应归由加害人负赔偿责任㉝。我国大陆实务判决中亦有持此种见解者,认为“所谓有相当性,即依通常人的理性观念,作为原因被考察的行为是否一般会加大或便利了出现损害后果的客观可能性”㉞。由此观之,“相当性”就成为界定损害赔偿范围问题的关键。而“相当性”判断的实质内容系判断损害是否为权益侵害之“通常后果”,可预见性在“通常”的判定中起到决定作用㉟。换言之,“相当性”所强调的就是可预见性,相当因果关系乃是通过可预见性限定损害赔偿范围的㊱。

就“相当性”判断之主体标准,我国台湾地区学说以一般人为判断主体㊲,德国倾向于以最佳观察者为判断主体㊳。我国大陆司法实务多以有经验的一般人作为可预见性的判断主体㊴,值得赞同。最佳观察者几乎是无所不知的,他会预见到每一个损害,也就无法发挥一个合理的责任限制的作用㊵。以其作为判断主体所认定的损害赔偿范围可能失之过宽。而以常人之经验智识作为基准,能有力地维护受害人的基本信赖,使其可以对自身权益保障建立基本的期待㊶;同时亦能排除异乎寻常的或者过分遥远的损害,从而保障行动自由。

“相当性”以有经验的一般人而为可预见性判断,但是否以预见特定侵害结果为必要?抑或对于实际发生之侵害结果有概括性之预见即可?在德国法上著名的北海拖船案中㊷,原审法院认为,未依约于28日出航固可归责于被告,但由于被告不能预见29日之不幸事故,因此,被告未依约出航之行为与船舶被损事故之间不具有因果关系。然而上诉审法院认为,所谓相当之结果并非以行为人主观之预见可能性为要件,亦非以通常客观的观测而可期待之结果为己足,而是指可使同种结果发生之可能性客观的提高,或是足以助长该结果之发生者始足当之。暴风雨在此季节时常发生,非属异常,故原审之判断为无理由。盖原审法院以预见特定结果为必要,上诉审法院认为对损害发生之可能性有所预见即可。美国判例甚至认为只要被告能够预见损害发生的可能性,哪怕是非常小的可能性,就足以确立因果关系㊸。基于此,可预见性非谓对特定结果可以预见,而是指对特定结果之发生可能性有所预见。因此,即使实际发生的损害比行为人所能预见的损害要严重,若以有经验的一般人为判断,其应当能预见到具有此种损害发生可能性时,实际损害的大小就不能成为减轻或免除被告责任的合理借口。在故意侵权中,由于行为人有意追求损害结果的发生,不可能无法预见损害结果发生的可能性,故即使损害结果在有经验的一般人看来属于异常,亦应承担损害赔偿责任。

四、结语

损害概念自19世纪后逐渐摆脱类型化认知,趋向统一而抽象之方向演进,如何划定损害赔偿范围遂成为民法学上的重要问题。从逻辑角度切入,完全赔偿原则系在抽象的“责任成立上的权益侵害”与因权益侵害而导致的具体的“责任范围上的损害”之间仅以因果关系作为连接,损害赔偿范围与侵害行为之不法样态、行为人过失程度等完全无关。其目的在于切断损害赔偿范围与责任原因之关联,而不在于强调受害人所遭受的一切事实的不利益均应当得到救济。我国对侵权财产损害的赔偿原则未作明确规定,但学说一贯主张完全赔偿原则,且从我国《侵权责任法》第二十条中可窥见完全赔偿原则之影子。在未来民法典中,应当对侵权财产损害完全赔偿原则予以明确。

在完全赔偿原则下,从产生事实上的不利益到最终确定损害赔偿范围需历经三个筛选步骤:第一步是运用损害概念对事实上的不利益进行抽象筛选,只有符合损害概念的不利益才是侵权法上的损害。由于我国侵权法采取“行为—权益—损害”的逻辑结构,第二步需根据权益保护范围对损害予以限定,经过限定的损害方为真正的可赔偿损害。第三步是运用因果关系对可赔偿损害作进一步筛选,我国学说与司法实践系以相当因果关系作为界定损害赔偿范围的工具,只有与权益侵害具有相当性的损害才可以进入损害赔偿范围。

从受害人的立场来看,其最终获得的损害赔偿与经过因果关系筛选之后的损害范围之间可能不完全一致,这是因为尚有适用损益相抵、过失相抵规则的可能。需要说明的是,学说对损益相抵之定位存有异见,或认为其乃损害认定规则㊹。即将所受利益从所受损害中扣除,以确定损害范围,所抵消者乃“损害”与“利益”;或认为其是损害赔偿额的裁量规则㊺,即在对受害人所受损害进行金钱评价之后,将其所受利益自赔偿金额中扣除,以确定赔偿金额的多少,所抵消者乃“损害金额”与“受益金额”。本文认为该种区分只具有理论上的意义,相抵的方法和相抵后的效果并无差别:第一,损害和利益都是抽象概念,相互间无法抵消,必须量化后才能相抵。损害与利益相抵实际上就是损害额与获益额相抵㊻。第二,不管对损益相抵作何定位,都是“数额”的抵消,都需要以金钱评价为基础,相抵之最终结果都是损害赔偿请求权的最高额(可能的损害赔偿额)。我国实务多将扣除受害人“获益”步骤和损害金钱评价步骤合并,从而得出“净损害”㊼,实乃上述两种学说之综合。“净损害”兼指赔偿范围和赔偿数额。但可以肯定的是,无论损益相抵适用“损害认定规则”还是“赔偿额裁定规则”,其都应当在过失相抵之前予以适用。经损益相抵和过失相抵之后的损害赔偿(额)是应当赔偿损害(额),为贯彻完全赔偿之精神,受害人获得的实际赔偿额应与其一致。若赔偿义务危及赔偿人的基本生存时,可以考虑在未来民法典中规定酌减规则。但为避免过度偏离完全赔偿原则,在酌减条款的设计上,必须通过明确的构成要件来控制酌减事由的范围,且必须经侵权人申请才能适用,法官不得依职权酌减。综上所述,我国侵权财产损害赔偿范围确定之逻辑进路可如下图所示:

注释:

①本文以厘清侵权财产损害赔偿范围认定的逻辑思考顺序为目标,故采用纲要式的分析方法,对诸多制度细节未作展开,尚留待以后研究补充,特此说明。

②参见周友军:《我国侵权法上完全赔偿原则的证立与实现》,《环球法律评论》2015年第2期。

③参见徐银波:《论侵权损害完全赔偿原则之缓和》,《法商研究》2013年第3期。

④参见张新宝:《侵权责任法》,中国人民大学出版社2010年版,第94、101页。

⑤[日]平井宜雄:《损害赔偿法の理论》,东京大学出版会1976年版,第34页。

⑥杜景林、卢谌:《德国民法典评注:总则·债法·物权》,法律出版社2011年版,第95页。

⑦对此需说明两点:第一,瑞士虽然坚持有限赔偿原则,但并不排斥运用因果关系界定损害范围,而是在因果关系界定的损害赔偿范围基础上加以过错程度考察。即限定损害赔偿范围的因素有两个:一是因果关系,二是过错。第二,瑞士立法虽然将损害赔偿范围与过错程度挂钩,但已经通过实务中的从严把握以及限缩解释,使赔偿义务与过错程度比例的原则被大大地相对化和局限化了。参见[瑞]海因兹·雷伊:《瑞士侵权责任法》,中国政法大学出版社2015年版,第149页、第7页。奥地利的情形大致相似,在因果关系的充分性得到满足时,最高法院将其《民法典》第1324条区分过错限定赔偿范围的重要性减到了最低。参见[奥]考茨欧:《奥地利法中的损害赔偿》,载[德]U.马格努斯主编:《侵权法的统一:损害与损害赔偿》,谢鸿飞译,法律出版社2009年版,第13页。

⑧参见《瑞士债务法》第44条第2款、《瑞典损害赔偿法》第6章第2条、《波兰民法典》第440条、《芬兰损害赔偿法》第2章第1条第2项、《荷兰民法典》第6:109条等。

⑨参见周伯元主编:《中华人民共和国民法通则释义》,南京大学出版社1986年版,第141页;佟柔:《民法》,法律出版社1986年版,第109页;郭明瑞:《民法学概论》,光明日报出版社1988年版,第358页;王利明、郭明瑞、方流芳:《民法新论》,中国政法大学出版社1988年版,第537页;等等。

⑩参见《最高人民法院关于国内船舶发生海损事故造成的营运损失应列入海损赔偿范围的复函》[1991年9月13日法(交)函〔1991〕104号]、《最高人民法院关于交通事故中的财产损失是否包括被损车辆停运损失问题的批复》(1999年1月29日法释〔1999〕5号)。

⑪王利明教授明确提出我国《侵权责任法》在财产损害赔偿上采纳了完全赔偿原则。参见王利明:《侵权责任法研究》(上卷),中国人民大学出版社2011年版,第618页;彭俊良:《侵权责任法论:制度诠释与理论探索》,北京大学出版社2013年版,第111页;杨立新:《侵权责任法》,法律出版社2012年版,第161页;等等。实务判例参见(2012)靖民一初字第178号,(2013)河市民一终字第187号,(2014)通民一初字第61号,(2015)新民民三初字第 05813号,(2016)鄂 01民终 3759号,(2016)湘06民终882号,(2016)闽01民终2898号,等等。

⑫周友军:《我国侵权法上完全赔偿原则的证立与实现》,《环球法律评论》2015年第2期。

⑬具体内容可参见[德]克雷斯蒂安·冯·巴尔:《欧洲比较侵权行为法》(下卷),焦美华译,法律出版社2004年版,第184页。

⑭[德]克雷斯蒂安·冯·巴尔:《欧洲比较侵权行为法》(下卷),焦美华译,法律出版社2004年版,第1页。

⑮[意]F.D.Busnelli、G.Commande:《意大利法中的损害赔偿》,载[德]U.马格努斯主编:《侵权法的统一:损害与损害赔偿》,谢鸿飞译,法律出版社2009年版,第178页。

⑯参见[德]克雷斯蒂安·冯·巴尔、[英]埃里克·克莱夫主编:《欧洲私法的原则、定义与示范规则:欧洲示范民法典草案》(第6卷),王文胜等译,法律出版社2014年版,第225页。

⑰张民安:《现代法国侵权责任制度研究》,法律出版社2007年版,第127—134页。

⑱朱晓峰:《论德国与法国侵权法中可赔偿性损害的确定方式》,载《人大法学评论》2011年卷第2辑,法律出版社2012年版,第54页。

⑲曹险峰:《我国侵权责任法侵权构成模式——以民事权益的功能定位为中心》,《法学研究》2013年第6期。

⑳朱晓峰:《论德国与法国侵权法中可赔偿性损害的确定方式》,载《人大法学评论》2011年卷第2辑,法律出版社2012年版,第44页。

㉑葛云松:《〈侵权责任法〉保护的民事权益》,《中国法学》2010年第3期。

㉒除此之外,还有以数额大小限制损害者。法律明确规定只有达到一定数额的财产损失方属于侵权责任法上的可赔偿损害。参见[德]瓦尔特·罗兰得:《德国及欧盟产品责任法》,载《中德法学论坛》第3辑,南京大学出版社2005年版,第36页。

㉓参见王利明:《侵权行为法研究》(上卷),中国人民大学出版社2004年版,第354—356页。

㉔可以通过对权益绝对性、法益的可预期性等因素的考量,限定权益的范围及区分保护的路径。参见曹险峰:《我国侵权责任法侵权构成模式——以民事权益的功能定位为中心》,《法学研究》2013年第6期。

㉕杨立新、张新宝、姚辉:《侵权法三人谈》,法律出版社2007年版,第105页。

㉖参见[德]克雷斯蒂安·冯·巴尔:《欧洲比较侵权行为法》(下卷),焦美华译,法律出版社2004年版,第197页。

㉗参见王利明:《侵权责任法研究》(上卷),中国人民大学出版社2011年版,第357页;叶金强:《论损害赔偿范围的确定》,《中外法学》2012年第1期;周友军:《我国侵权法上完全赔偿原则的证立与实现》,《环球法律评论》2015年第2期;等等。

㉘参见[荷]J.施皮尔主编:《侵权法的统一:因果关系》,易继明等译,法律出版社2009年版,第183—187页。

㉙参见[美]文森特·R.约翰逊:《美国侵权法》,赵秀文等译,中国人民大学出版社2004年版,第122—127页。

㉚参见(2015)哈民一民终字第1488号。

㉛参见(2015)中一法民一初字第319号。

㉜参见[德]艾尔温·多伊奇、[德]汉斯-于尔根·阿伦斯:《德国侵权法——侵权行为、损害赔偿及痛苦抚慰金》,叶名怡、温大军译,中国人民大学出版社2009年版,第27页。

㉝参见王伯琦:《民法债编总论》,台湾正中书局1968年版,第77页;王泽鉴:《侵权行为》,北京大学出版社2012年版,第208页。

㉞参见(2016)鄂08民终743号判决、(2015)鄂黄冈中民三终字第00009号判决。

㉟[荷]J.施皮尔主编:《侵权法的统一:因果关系》,易继明等译,法律出版社2009年版,第187页。

㊱应予注意的是,作为相当性之判断基准的可预见性与过失概念当有所区别。所谓过失,系指行为人在同时具备“预见可能性”与“回避可能性”之注意义务时,而违反该注意义务。而相当性判断基准仅涉及“预见可能性”一方面,至于行为人对损害后果是否具有“回避可能性”则在所不问。参见曾世雄:《损害赔偿法原理》,中国政法大学出版社2001年版,第81页。

㊲参见王伯琦:《民法债编总论》,台湾正中书局1968年版,第77页;王泽鉴:《损害赔偿》,台湾2017年自版,第101页。

㊳参见朱晓峰:《论德国与法国侵权法中可赔偿性损害的确定方式》,载《人大法律评论》2011年卷第2辑,法律出版社2012年版,第50页;[德]艾尔温·多伊奇、[德]汉斯-于尔根·阿伦斯:《德国侵权法——侵权行为、损害赔偿及痛苦抚慰金》,叶名怡、温大军译,中国人民大学出版社2009年版,第27页。

㊴参见(2016)川民申248号判决、(2013)门包民初字第0789号判决、(2015)鄂黄冈中民三终字第00009号判决等。

㊵[荷]J.施皮尔主编:《侵权法的统一:因果关系》,易继明等译,法律出版社2009年版,第89页。

㊶叶金强:《相当因果关系理论的展开》,《中国法学》2008年第1期。

㊷详见陈聪富:《因果关系与损害赔偿》,北京大学出版社2006年版,第7页。

㊸Wagon Mound No.2 案,参见[美]文森特·R.约翰逊:《美国侵权法》,赵秀文等译,中国人民大学出版社2004年版,第124页。

㊹参见[瑞]海因兹·雷伊:《瑞士侵权责任法》,贺栩栩译,中国政法大学出版社2015年版,第63页;郑玉波:《民法债编总论》,中国政法大学出版社2004年版,第243页。

㊺参见[日]吉村良一:《日本侵权行为法》,张挺译,中国人民大学出版社2013年版,第124页。

㊻此即王泽鉴先生所说,损益相抵不是损害与利益互相抵消,而是将所受利益纳入所受损害中加以计算,乃损害计算问题。参见王泽鉴:《损害赔偿》,台湾2017年自版,第320页。

㊼参见程啸:《侵权责任法》,法律出版社2011年版,第586页。

2017-05-20

吉林大学青年学术领袖培育计划“侵权责任法与民法其他法域的互动与融合”(2012FRLX15)

1.曹险峰,男,吉林大学法学院教授、博士生导师,主要从事民商法学研究;2.徐恋,男,吉林大学法学院博士研究生,主要从事民商法学研究。