国家自主创新示范区管理体制改革评析

——兼论对郑洛新国家自主创新示范区的启示

2017-11-01张志杰

张志杰

(1.郑州幼儿师范高等专科学校,河南 郑州 450000;2.华中科技大学,湖北 武汉 430074)

国家自主创新示范区管理体制改革评析

——兼论对郑洛新国家自主创新示范区的启示

张志杰1,2

(1.郑州幼儿师范高等专科学校,河南 郑州 450000;2.华中科技大学,湖北 武汉 430074)

一、前言

面对当前国内外复杂的经济形势,为加快经济结构调整,促进创新驱动战略的实施,自2009年3月起,国务院已经先后批复成立了中关村、东湖等17个国家自主创新示范区(以下简称创新区)。这些区域在推进自主创新和发展高技术产业方面先行先试、探索经验、做出示范,担当着在经济新常态下引领经济发展方式转变的重任。17个创新区对其所在区域的经济发展发挥了巨大的辐射带动作用,所在区域主要经济指标增速显著高于周边其他地区。2016年4月,国务院批复同意设立郑洛新国家自主创新示范区。这一创新区的设立,可以依托郑州航空港经济综合实验区、河南自由贸易试验区和国家中心城市的政策与定位,按照规划的“三市三区三园”空间架构,充分发挥区位和交通枢纽优势,打造具有国际竞争力的中原创新创业中心,把自己建设成为开放创新先导区、技术转移集聚区、转型升级引领区、创新创业生态区,加快推进科技体制改革,辐射带动中原地区乃至中西部地区创新发展。

创新区的建设不仅需要资金、技术、人才等生产要素投入,而且需要创新体制机制,以提升区域的内生发展能力和创新能力。所谓创新区管理体制,主要是指政府有关部门对创新区的管理制度,具体包括政策和战略规划的制定与实施,对区域内企业、科研机构与产业集群的创新、生产活动的宏观管理与服务,协调政府、企业、科研院所等组织之间的关系,以及对决策实施、管理效能的监督和评估等促进创新区发展的规范和制度的总称。在实施创新驱动的背景下,快速发展的创新区要求“变革型”管理制度,即从速度、力度、高度上保持管理制度与创新区的发展相契合,突破原有管理体制的羁绊和束缚。当前,经济发展形态的演化、产业转型升级的动力和企业内生增长的需求都对创新区的政策生态和公共服务提出了新的挑战,现有的管理体制机制的弊端日益暴露。这不仅阻碍创新区内生发展能力和创新能力的提升,而且也影响国家创新驱动战略的积极推进。对创新区的管理体制进行思考、研究和创新,不断提高管理绩效,促使创新区成为国家创新驱动发展的核心,对区域经济社会的发展做出引领和示范,都有着重大的现实意义。因此,本研究将重点关注创新区的管理体制问题,梳理国内创新区的成功管理实践,探讨创新区管理体制改革方向暨对郑洛新创新区的体制改革提出建议,以加快创新型国家战略的实施。

二、创新区先行先试的做法与特点——以东湖、苏南和长株潭创新区为例

创新区积极落实和推进国家创新驱动战略,健全完善政策体系和推进体制机制创新,不断扩大先行先试的范围,不断引领区域发展的示范作用,成为区域创新发展新的增长极。

(一)三个创新区的基本情况

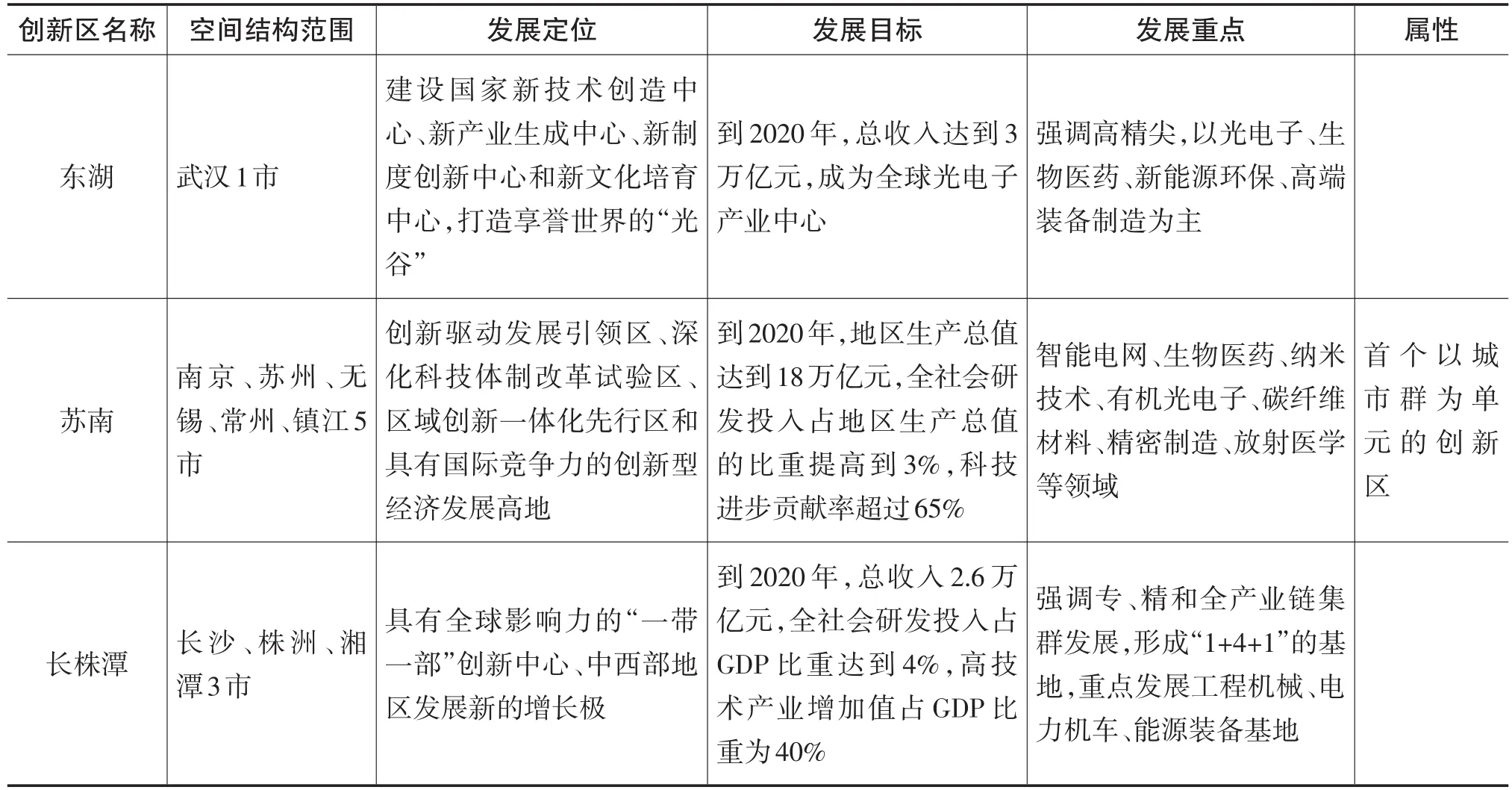

创新区多布局于国家战略叠加区,通过政策叠加来推动综合性、系统性、联动性的改革与创新。东湖创新区是国家第二个批复的创新区,随后苏南创新区和长株潭创新区也先后获批。这些创新区结合区域特点,在空间布局、产业布局、协同创新等方面各具特色,已成为区域创新发展的示范者、引领者与带动者。三者的具体情况见表1。从空间布局上看,东湖创新区突出“单核”特征,规划东湖示范区将形成“一心、一轴、五区、多园”的城镇空间布局;苏南创新区和长株潭创新区突出“多核”特征,规划分别形成“五城九区多园”和“一区三谷多园”的空间结构,并采用“一区多园”的管理模式。这也说明我国的创新区范围正在从“一城”向“城市群”进行拓展。

表1 东湖、苏南和长株潭创新区基本情况表

东湖、苏南和长株潭创新区在吸收、借鉴中关村、张江等创新区管理体制改革的经验基础上,在管理体制上围绕创新做文章,大胆创新、先行先试,取得了较为理想的管理绩效,构建了较为成熟的管理模式。

(二)创新区管理体制改革特点

1.注重顶层设计,政策体系日臻完善

管理体制改革是创新区发展的重要内容,关系创新区实施创新驱动战略的成效。东湖、苏南和长株潭创新区按照国家对于创新区“先行先试”的要求,着眼于顶层设计,逐步健全治理政策体系,不断创新管理体制,正成为区域创新的引领者和驱动者。

(1)完善政策与法律体系。东湖创新区在政策方面先行先试,从顶层设计出发制定一系列政策法规,为创新区实施创新驱动提供动力源泉。为了引领和推动东湖创新区改革发展,湖北省颁布《东湖国家自主创新示范区条例》,从法律层面保障了创新区的创新发展,并形成创新创业、产业发展、科技金融、人才支撑、知识产权、对外开放等六大方面产业政策体系。江苏省加强创新驱动发展顶层设计和整体谋划,制定了《关于建设苏南国家自主创新示范区的实施意见》。南京作为全国唯一的科技体制综合改革试点城市,政策上先行先试,建立和完善创新整体体系,如出台了“1+8”创业创新政策体系、“科技九条”等,持续深化科技体制改革。湖南省根据《长株潭国家自主创新示范区发展规划纲要(2015—2025年)》研究制定了《关于建设长株潭国家自主创新示范区的若干政策意见》,对长株潭的人才培育与引进、科技成果转化、创新管理服务等作了规定,加快使长株潭创新区成为中西部发展新的增长极。

(2)创新领导体制。三个创新区都成立建设领导小组,统筹协调创新区的创新驱动发展。它们学习借鉴中关村“一区多园”的管理体制,在核心区外设立特色园区,构建创新区“一区多园”运行新模式,加速创新要素的集聚和科技成果的转化。江苏省成立了由科技部等11个国家部委组成的示范区建设部际协调小组,统一协调南京、苏州、无锡等5市的创新区推进工作。该省积极推进创新区一体化创新服务平台建设,该平台实行“三位一体”构架,即一个总部、六大服务平台。六大服务平台包括产业技术协同创新平台、科技基础设施共享平台、创新政策服务平台、科技投融资服务平台、开放创新合作平台、“双创”服务平台等。

(3)构建协调合作机制。为解决管辖权问题和减少各地政策壁垒,创新区加强构建协调合作机制。湖南省为解决长株潭创新区国土空间相对分离、行政管辖权分散、协调难度较大等问题,建立“省统筹、市建设、区域协同、部门协作”的工作推进机制,并制定了《长株潭国家自主创新示范区建设协调议事工作规则》,对长沙、株洲、湘潭3市的协调、协作等作了具体的规定。江苏省打破行政区划限制,统筹创新资源,完善空间布局,构建了优势互补、科学高效的区域创新体系,强化了南京、苏州等5市之间的合作。

2.推进制度优化,改善政务服务环境

(1)简化审批程序。东湖、苏南和长株潭创新区改革审批制度,推进简政放权,提高公共服务水平,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,促进创新要素快速聚集。如东湖创新区成立政务服务局,深化行政体制改革,获得市级经济管理权限;管委会审批统一归口,精简行政审批事项160项,取消了省级以下行政审批事项和行政收费项目,实现了企业登记注册“零收费”。

(2)完善自主创新机制。东湖创新区大力加强技术创新平台、产业技术创新联盟等建设,形成了较为完善的开放型区域创新网络体系。其中包括加快推进武汉生物、光电、地质资源环境等8个工研院建设,促进企业孵化、技术支持等服务功能逐步完善,加强产业链互动。目前区域内联盟数量达到48家,不断提高了企业自主创新能力。东湖创新区明确政府采购、重大工程采购等财政性资金采购中优先购买、支持首创型产品,促进了科技成果转移转化,此外还制定实施“光谷创业十条”等系列政策,支持武汉大学等4所高校开展科技成果“三权”改革试点。长株潭创新区完善以企业为主体的产业技术创新机制,鼓励中小微企业开展技术创新、商业模式创新、管理模式创新等各类创新活动。该创新区自主创新能力提升较快,带动了营业收入和高新技术产业总值的稳定增长。

(3)完善考评机制。江苏省完善创新区考核评价制度和指标体系,突出创新要素、科技投入、生态环境、发展新兴产业等项目,省、市根据成效给予一定奖励补助。

3.打造人才特区,创新要素大量集聚

(1)引进培养高层次人才。东湖创新区是我国第二大智力密集区,为留住和吸引高层次人才落户创业,在中关村、张江创新区人才政策的基础上,东湖创新区不断对人才政策推陈出新。东湖人才政策的价值取向集中于人才引进,出台了《关于在东湖高新区建设人才特区的若干意见》《关于东湖国家自主创新示范区对高级人才奖励的实施意见》等文件,吸引鼓励高层次人才在东湖创业。2015年,武汉又率先向海内外英才发出“城市合伙人”邀约函,不断加大政策力度,优化支持方式,拓展引才领域,为人才特区建设提供更完善的激励、服务、生活保障等措施,吸引了海内外众多人才聚集武汉。江苏省将苏南设为人才改革试验区,出台《关于建设苏南人才管理改革试验区的实施意见》,规定了改革人才资金资助方式,创造条件让科研人员在企业、高校、科研院所之间顺畅流动。同时,放宽区域急需紧缺外籍人才的引进条件,“十三五”期间在苏南示范区重点建成“江苏省外国专家工作室”150个,并加强技能人才培养载体建设。苏南创新区的人才政策,除了人才引进政策外,在人才流动、培养等方面都予以完善。2012—2014年苏南引进高层次人才6万多名,国家“千人计划”人才达到442人。在市级层面,常州实施了“龙城英才计划”及其配套政策,如《常州高新区领军人才创业项目政策兑现实施办法(修订)》等。

(2)改革职称评审。江苏省出台《关于进一步加快苏南国家自主创新示范区建设的有关人才政策措施》,规定苏南示范区内各事业单位可按照相关规定自行制定岗位管理办法,下放高级职称评审权,苏南创新区加强人才保障工作,健全人才服务体系,建立创新区一体化人才服务信息平台。东湖创新区建立“3551”企业科技人员职称评定绿色通道。长株潭创新区完善科技人员职称评审机制,将科技成果(知识产权)转化效益作为高校、科研院所专业技术人员职称评审的重要依据。

(3)完善人才激励政策。东湖、苏南和长株潭创新区都制定完善了人才激励政策,人才政策的着力点较多集中于人才激励与人才保障,另外在居住证制度、社保办理、子女教育、人才公寓、医疗保障等方面完善服务,切实做好引进人才的后勤保障工作。东湖创新区在股权激励、成果转化等方面完善政策,激励人才创新活力,如设立股权激励代持专项基金,鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式,对科技创新人才实行股权和分红激励。苏南加大对省级科技企业孵化器、大学科技园的奖励和支持力度。鼓励企业以股票期权、限制性股票等方式对科技人员给予股权激励,鼓励科技人员以自有知识产权作价入股企业,加快科技成果转化。长株潭出台“以知识产权和科技成果作价入股,占股最高比例可达到公司注册资本的70%”的政策,成为长株潭高层次人才股权激励政策的创新亮点。同时,湖南省正在加紧制定《健全人才评价激励机制试行细则》。

4.协同创新机制,打造创新的平台

(1)区域内创新主体的直接协同。高等学校和科研院所等创新主体作为知识创造、技术生产和人才培养的重要载体,具有庞大的创新人才队伍和先进的科研仪器设备,掌握着前沿的知识和技术,但是这些优势能否顺利转化为现实生产力则需要市场信息的引导和研发资金的支持,即需要政府、高等院校、科研院所、企业之间的协同创新。创新区构建产学研协同创新机制,加速创新要素的流动,缩短科技成果转化时间。东湖创新区紧紧围绕科技成果转化需求,出台了“黄金十条”系列新政,在鼓励高校教师离岗创业、科技成果处置、支持新型产业技术研究院建设、集聚风险投资等方面形成了突破。长株潭出台实施大型科研仪器开放共享的意见,加快了3市69所高等院校、1000余家省级及以上科研机构资源互通共享,为创新创业提供条件保障。长株潭创新区优化创新创业生态,鼓励科研院所改制,加快“瞪羚企业”培育,建立技术创新的市场导向机制,如长沙高新区制定《加快科技创新促进产业倍增发展的若干政策》,财政安排5亿元人民币设立产业发展和创新专项基金。

(2)区域内与区域外的创新合作。由于要素禀赋与资源配置效率的差异,创新要素会从边际收益率低的区域向边际收益率高的区域流动,这种动态流动将促使区域间的创新协同发展。区域内空间的拓展、资源的交换与整合可以弥补资源分布不均衡的缺陷,有利于区域创新发展。东湖依托“一带一路”“长江经济带”等战略机遇,积极展开城市间合作。东湖通过产业配套、管理服务输出、联营合作、共享招商资源等合作共建方式,加强“1+8”城市圈内的开发区的产业联动发展,加强科技、交通、通信等重大功能设施之间的共建共享。同时加强与周边城市之间的合作,如东湖与江苏淮安市签署合作协议,加强科技成果输出和产业分工协作。苏南创新区全面推进区域协同创新,加快形成区域创新一体化布局。苏南地区城镇化率超70%,已经成为我国推进区域一体化发展条件成熟的区域之一。苏南5市实行科技资源开发共享,打破地区分割和行政体制机制障碍,构建以提升产业核心竞争力为目标的协同创新机制。

5.创新环境

自创新区批复以来,各地积极制定政策优化创新环境,以促进创新要素的集聚。

(1)营造创新创业氛围。东湖出台《东湖国家自主创新示范区关于建设创业光谷的若干意见》,支持“孵化+创投”、互联网在线创业服务平台等创新型孵化器建设,鼓励高校应用科技类科研人员及青年教师开展科技创业或到东湖创新区内企业进行有利于本职工作的兼职活动,所得收入归个人所有。东湖创新区提出打造智慧光谷,大力推进智能化管理,提升市政、交通等城市管理水平。长株潭创新区制定《“麓谷创新创业”引领工程行动计划(2015—2020)》,政策创新性地鼓励发展众创空间、创业咖啡、创业苗圃等新兴载体,促进长株潭创新区创新创业孵化链条的打造,进一步优化园区创业空间及创业服务。

(2)加快产城融合。苏州工业园区在我国高新区发展的道路上,成功地走出了一条产业发展与城市功能协调并进的城镇化发展道路,为我国创新区的发展避开“产城分离”提供了经验。苏州工业园区产城融合的新型城镇化道路经历了“以产兴城”“产转城升与产城共荣”两个阶段。该区较早树立产城融合发展观念,提出建设“具有全球竞争力的国际化、现代化、信息化高科技园区和可持续发展的创新型、生态型、幸福型综合商务城区”的发展目标。该区产城融合发展的经验表明,产城融合发展需要有科学的顶层设计作为先导,需要以产业发展的内在更新机制为核心,以城市建设为根基。

(3)保护知识产权。东湖创新区制定政策激励知识产权的创造和管理,积极发展知识产权服务业。东湖创新区获批以来,专利申请量保持年均36%以上增速,2015年专利年申请量突破1.58万件,占武汉市的50%。累计主导创制国际标准10项、国家标准280多项。江苏省明确提出建设知识产权强省,建立跨区域、跨部门知识产权执法协作机制,提升知识产权保护水平。长株潭创新区试点推广知识产权综合管理模式,加快知识产权人才培养和知识产权服务业发展,将知识产权保护作为一项重要工作来抓。该区在全国率先出台实施《关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定》等试点政策,破除成果转化政策壁垒。

三、对河南建设郑洛新创新区的启示

(一)健全政策体系

创新区的建设与发展是一项复杂的系统工程,为了加快郑洛新创新区建设与发展,河南省需要对创新区的建设进行顶层设计,谋划全局性工作和改革体制机制,激活创新要素。郑洛新创新区具有苏南、长株潭创新区的空间布局特点,即依托郑洛新城市群规划建设“三市三区多园”的创新区。

(1)加快立法步伐。创新区建设需要有相应的法律保障,这样创新要素才能得到充分激活、科技成果才能得以顺利转化。郑洛新创新区可以效仿东湖创新区的做法,尽快制定《郑洛新国家自主创新示范区条例》,从法律上对创新区的定位、发展、创新和管理机制等作出规定,为创新区发展成为创新高地、中西部发展核心增长极提供法律保障。

(2)健全创新区的政策体系。在借鉴东湖、苏南、长株潭等创新区政策的基础上,结合河南实际,因地制宜地研究出台先行先试的政策。健全科技投入的奖励办法,提高企业、科研院所、个人等对创新要素的投入。当前,相比东湖、苏南对科技要素的投入,郑洛新创新区投入要素相对不足,应加大投入力度,提升区域内科技资源的使用效率,争取建设成为科技创新的特区。

(3)加强部门之间的协调机制。郑洛新创新区覆盖郑州、洛阳、新乡三地,由于体制管理的原因,三个创新区分属不同的城市管理,为有效协调资源共享,应加强区域创新一体化布局,打破行政区划壁垒,探索城市群协同创新的新模式,加强省、市与创新区管委会之间的府际合作。应制定《郑洛新国家自主创新示范区建设协调议事规则》,定期研究创新区发展中的问题,加强府际合作,减少政策壁垒,促进郑州、洛阳、新乡三地的合作机制建设。

(二)创新管理体制

管理体制是创新区发展的根本,合适的管理体制将有助于创新区的发展。要坚持不断创新,进一步解放和发展创新区管理能力,对管理体制改革先行先试,不断提升其引领发展能力。

(1)采取“一区多园”的管理方式。郑州、洛阳、新乡借鉴中关村、张江、东湖创新区的做法,在三个创新区之外设立特色专业园区,拓展辐射空间,采取行政管辖权与经济发展权相分离的双重管理体制。

(2)建立议事机构。积极建立以政府部门为主体,企业、科研院所、中介机构以及有关专家参与的创新区议事协调机构,积极参与创新区的有关决策,组织、推进政策措施的落实。

(3)成立督导部门。为了推进政策的加快落实,建立长效的调查监督机制,持续监督政策的执行情况,督导部门定期对有关督查情况予以通报,提高政策的执行力。

(4)完善公众参与机制。制定有关规章制度,保障公众参与区域管理的权利。公众在参与创新区的活动中,不仅可以参与管理活动,而且可以对政府公共服务进行监督。

(三)强化协同创新

协同创新能使产学研充分发挥知识的“外溢性”作用,有效组织与协调区域创新要素的获取。郑洛新创新区在发展中,应加强协同创新平台建设,促进区域内的科技优势与龙头产业的积极对接,提升区域内自主创新能力和创新绩效。

(1)加快军民融合发展。郑州要充分利用解放军信息工程大学的科技优势,成立研发中心;探索建立军民融合协同创新研究院,搭建国防科技工业成果信息与推广转化平台,研究设立军民融合协同创新投资基金,完善军民创新规划、项目、成果转化对接机制,打通军民科技成果双向转移转化渠道。洛阳要利用科研优势,积极与军工企业合作,创建国家军民融合创新示范区。

(2)加强府际合作机制。地方政府间的府际关系建设有利于创新区的一体化发展,加强府际合作是中原经济区的现实选择。郑洛新创新区一体化面临的主要挑战,来自不同城市追求自身利益的地区经济和地方官员“晋升锦标赛”模式。因此,破解郑洛新一体化发展的困境在于以公共决策和对话沟通机制为基础,尽快建立不同城市间分享“发展红利”的利益分享机制,并纳入制度化的框架体系中。郑洛新三地要摒弃地区本位主义思想,以提高郑洛新区域自主创新能力为前提,打破三地行政藩篱以利于三地之间的合作,开放合作平台,实现资源共享,形成优势互补、错位发展、特色明显的产业集群,以实现“1+1>2”的效果。

(3)建设协同创新平台。郑洛新创新区应建立“产学研用”协同创新平台,对区域内的知识、技术、人才、信息、资金等资源协同共享,推动“产学研用”深度合作。加快郑州大学联合科研院所组建河南省大科学中心,构建重大科技基础研究平台。

(4)建立科技成果转化机制。针对科技创新成果转化效率偏低的问题,应采取多种措施有效连接科技创新成果的供给与需求,切实提高科技成果的转化速度和总体效益,使科技创新成果在区域创新驱动发展中发挥主导作用。充分利用生物、机器人、装备制造等优势,积极与科研机构合作,如汉威电子与解放军信息工程大学开展合作,建设具有国家竞争力的产业龙头与产业集群。

(5)完善开放合作机制。紧紧围绕“一带一路”、河南自由贸易区、郑州航空港经济综合实验区等战略机遇,健全府际合作政策体系,鼓励地方政府对外合作。郑州、洛阳、新乡应寻求更多的多边合作关系,通过合作提升在全国经济竞争中的地位与资源获取能力。

(四)打造人才高地

随着知识经济的发展,人才成为经济增长的主要驱动因素。与沿海发达城市相比,郑洛新缺乏明显的区位优势,为吸引人才、留住人才,郑洛新创新区应实施特殊的人才政策。

(1)转变人才观念。坚持“以人为本”,创新区树立“人才特区”的观念,把人才作为创新驱动的主要因素。不仅要关注海外高层次人才,而且也关注本土人才的发现与培养,注重既是科技人才也具有管理能力的复合型人才。创新区要与国内外知名高校合作,对区域内人才进行联合培养。同时,加大对省内主要高校的政策支持力度,使其与创新区联合培养高素质的人才。

(2)构建创新型的人才体制。建立、完善与国际接轨、与市场相适应、有利于创新的人才体制,促进人才要素聚集和自由流动,构筑具有全球影响力的人才战略高地。要健全人才创新政策体系,建立产学研三方人才流动和培养机制,保障研究人员的人身归属问题。

(3)制定柔性引进人才政策。郑洛新创新区应出台更具吸引力的人才培养与引进政策,尤其是加大对顶级高层次人才及其团队的引进力度,在团队建设、项目申报、创业等方面,建立绿色通道,简化办事程序,建立长效机制。此外,还要完善人才保障政策,借鉴苏南等地的保障政策,积极做好子女教育、住房等方面的后勤保障体系建设。

(五)改善创新环境

基于创新动力不足的现实,郑洛新应采取措施建设创新生态体系。

(1)打造服务型政府。创新区应简化办事流程,改革审批制度,实行“一站式”服务,加强基础设施建设。

(2)推动科技金融深度结合。开展科技金融试点,先行先试科技金融创新,完善互联网股权众筹融资机制,发展区域性股权交易市场,成立创投银行,着力构建多层次科技金融服务体系。

(3)完善财政税收政策。省级财政投入应不断加大对郑洛新创新区的倾斜力度,尽快设立自主创新示范区建设的专项资金和能广泛吸纳民间资金的发展基金,用于自主创新和科技成果转化。

(4)加大对科技企业知识产权的保护力度。完善知识产权保护政策体系,发展知识产权服务业,严厉打击侵犯知识产权行为。

(5)打造创新型文化。在推进郑洛新创新区建设中突出文化引领,坚持城市功能与城市形象、自然景观与人文景观、传统文化与现代规则的有机统一,全方位提升创新区的环境氛围。在创新创业、社区生活等方面,充分体现中原地区勇于创新求变的文化内涵。

(6)进一步加快产城融合。郑洛新创新区与国内其他创新区一样,最初的发展模式主要依靠低成本劳动力和土地等要素来吸引外来产业,造成产业链低端制造业的集聚,导致产城融合度低,这种现状不利于创新能力建设。创新区应在产城融合中出台先行先试的政策,加强城市功能建设,提高产城融合度。

[1]张来武.论创新驱动发展[J].中国软科学,2013,35(1):1—5.

[2]辜胜阻,马军伟.推进国家自主创新示范区建设的政策安排[J].财政研究,2010,55(11):2—6.

[3]解佳龙,胡树华.国家自主创新示范区“四力”甄选体系与应用[J].科学学研究,2013,29(9):1412—1419.

[4]胡树华,王松,邓恒进.基于“四三结构”模型的国家自主创新示范区建设研究[J].科技进步与对策,2011,38(5):29—32.

[5]高冉晖.“新常态”下苏南国家自主创新示范区建设研究[J].科技进步与对策,2015,42(8):29—32.

[6]杨青,吴祥,石慧霞.东湖国家自主创新示范区“一区多园”产学研深度融合协同创新机制研究[J].科技和产业,2015,15(12):86—89

[7]吴珂,王霞.张江国家自主创新示范区的有关政策及其应用研究[J].科技进步与对策,2012,39(12):98—102.

[8]周洪宇.国家自主创新示范区创新能力比较研究——以北京中关村、武汉东湖、上海张江为例[J].科技进步与对策,2015,42(11):34—38.

[9]杨青,张凯雷.东湖国家自主创新示范区“一区多园”管理体制创新研究[J].科学技术与创新,2016,15(1):9—12.

[10]徐顽强,陈涛,吕露.东湖国家自主创新示范区人才激励的长效运行机制[J].科技管理研究,2013,18(1):150—157.

Research on Development of National Innovation Demonstration Zones

National innovation demonstration zones are areas that will first try,explore experience and make demonstration in the field of independent innovation and high-tech industry development,the purpose of which is to further improve the system of science and technology innovation mechanism,accelerate the development of strategic emerging industries,promote innovation driven development,accelerate transformation of the mode of economic development,and play an important lead,radiation and leading role.Problems in the System Reform and Development of Inland Innovation Zone and the Relief analyzes the realistic obstacles to the development of Inland Innovation Zone,including that the number of innovative organizations is not enough,that the innovation system needs to be improved and that regional linking development needs to be promoted,etc.Enterprise Performance Appraisal and Audit in the Innovation Zones From the perspective of Symbiosis Theory explores and discusses the major body of innovation——enterprise performance appraisal and audit.It proposes that a platform of enterprise performance appraisal and audit be constructed,based on the symbiosis theory.Review of Regulatory Reform of National Innovation Demonstration Zones summarizes the regulatory features and evolution path of major national innovation demonstration zones and proposes management innovation of the system management in the innovation zones.

NationalInnovation Demonstration Zones;StructuralReform; PerformanceAuditing;Management System

2017-06-03

2017年度河南省科技发展计划软科学研究项目(172400410277)

张志杰,男,郑州幼儿师范高等专科学校,华中科技大学管理学博士。

编辑 凌 澜