税收竞争、企业税负与企业绩效

——来自断点回归的证据

2017-11-01田彬彬王俊杰邢思敏

□ 田彬彬,王俊杰,邢思敏

税收竞争、企业税负与企业绩效

——来自断点回归的证据

□ 田彬彬,王俊杰,邢思敏

为了提升本地区的经济总量和最大化本地财政收入,中国的地方政府会在实际税率维度展开朝底的竞赛,以达到吸引流动性税基的目的,这在一定程度上降低了辖区内企业的实际税负。基于1998-2007年中国工业企业微观数据,本文采用模糊断点回归的方法考察了上述企业税负的降低对于企业行为和绩效的影响。研究表明,在企业成立时间的维度上,企业的实际税负在2002年前后存在明显的断点,2002年前成立的老企业的实际税负要显著低于2002年后新成立的企业。进一步的研究发现,实际税负降低之后,企业的首要选择是增加固定资产投资,而不是研发投资。当企业成立时间限定在断点前后6个月以内时,税负每降低一个单位,企业的固定资产投资会提升13%左右;同时在税负降低之后,企业全要素生产率水平也有明显的提升。本文的研究对现有的税收征管体制改革带来了重要的启示。

税收竞争;企业实际税负;企业绩效;断点回归

一、引言

在有关解释中国经济发展的逻辑中,地方政府在政治锦标赛晋升的压力下所开展的为增长竞争是一条主要的脉络[1][2]。为了提升辖区内经济总量,地方政府会从两个层面的策略入手争先占有流动性强的资本,一是支出层面,即通过提供较为完备的公共商品来吸引流动企业;二是收入层面,即以税收优惠等税收政策来获得企业的青睐,也就是税收竞争[3][4]。地方政府在采取税收政策时会考虑其他地区的实际税率,以保证自己在税负上的竞争力,这样一来,地区之间的税收政策就可能出现策略性行为。正如Oates[5]所言,实际税率会随着税收竞争的加剧而降低,呈现为税率的朝底竞赛(race-to-the-bottom),地区间的税收竞争会导致低效率均衡的出现。

大量文献从经验角度验证了中国各地区之间的税收竞争,以及由此带来的对企业税负的影响。首先,无论是在省级层面还是在地市县层面,在主要的税种如增值税和企业所得税上,地方政府的税收政策均存在显著的空间正向相关性,其中尤以企业所得税层面的税收竞争最为明显[6][7][8][9][10];其次,在竞争手段上,尽管中国的地方政府并不具备法定税率的调整权限,但通过违规的税收优惠、税收的先征后返以及降低税收执法力度等方式,地方政府能够有效地降低实际税率,以实现吸引流动性生产要素流入的目的[11][12][13];最后,从竞争的结果来看,在实际税率的朝底竞赛中,企业的实际税负得以减轻,同时,围绕税收执法力度的竞争导致企业层面无论是合法的避税还是非法的逃税都有显著增加[10][13]。

理论上,税负的减轻能够有效地提升企业的绩效。在供给学派看来,较高的税率破坏了企业的生态环境,抑制了企业的投资和研发创新的潜力,更糟糕的是,在高税率水平下,效率较低的公共部门和地下经济部门会更容易扩张,进而挤占有限的生产资源而导致经济体整体产出下降[14][15]。因此,作为一项重要的财政政策,减税一直是政府刺激经济的良方。遗憾的是,尽管有大量文献聚焦于中国地方政府间的税收竞争,但却鲜有文献从经验角度考察税收竞争带来的税负减轻究竟如何提升了企业的绩效,其中的难点在于无法有效地解决两者之间的内生性,例如,越是绩效水平高的企业,更容易成为地方政府竞争的对象,因而更容易面临更低的税收执法力度和获得更多的税收优惠。

中国在2002年所进行的所得税分享改革为我们考察上述问题提供了良好的机会。在这次改革中,企业依照成立时间的差异而被分别归于不同的征税机构,其中2002年之后新成立的企业由国税局负责征管,而2002年之前成立的老企业则仍然由地税局负责征管。同时,在征管体制方面,为了避免税收竞争对中央财力的侵蚀,中国早在1994年就将税收征管机构分设为国税局和地税局,前者由中央政府垂直管理,后者则隶属地方政府,因而税收竞争仅能影响地税局的税收努力[16]。换句话说,只有在地税局缴税的企业才能享受到地方政府税收竞争带来的税收优惠和较低的税收执法力度,而国税局的企业则面临着更严格的监管,因而两类企业在绩效水平上的差异完全归因于税收竞争带来的企业税负的变化。需要说明的是,由于企业的成立时间严格独立于企业的绩效水平,因而上述识别方法有效地解决了两者之间的内生性问题。基于断点回归(Regression Discontinuity Design)的研究结果表明,在企业成立时间的维度上,2002年前成立企业的实际税负要显著低于2002年后新成立的企业。进一步的研究发现,实际税负降低之后,企业的首要选择是增加固定资产投资,而不是研发投资。当企业成立时间限定在断点前后6个月以内时,税负每降低一个单位,企业的固定资产投资会提升13%左右,同时在税负降低之后,企业全要素生产率水平也有明显的提升。

本文的第一个贡献在于推进和拓展了有关减税对于企业绩效影响的研究。已有关于减税绩效的经验研究主要聚焦于针对企业特定行为的减税,如对企业研发投入的税收优惠、股息税的减免以及消费型增值税对于企业固定资产投资的优惠等,其对企业行为和绩效的影响往往也是局部的[17][18][19][20][21]。到目前为止,由于缺乏相应的政策实践,鲜有文献考察减税对于企业绩效产生的影响。本文以中国地方政府间的税收竞争为背景,利用相关的自然实验有效识别了企业整体税负和绩效之间的因果关系,是对已有研究的有益补充。

此外,本文的研究还丰富了有关中国地方政府“援助之手”的研究。在比较中国和俄罗斯等转型国家的经济绩效差异时,不同国家地方政府所扮演的角色得到了学者们的极大关注。一种普遍的观点是,由于享有税收收入的“剩余索取权”,中国的地方政府倾向于帮助辖区内的企业获得成长,如给企业提供必要信贷资金以及税收优惠等,这被认为发挥了“援助之手”的作用,促进了企业的投资和创新,提升了企业和整体经济的绩效[22][23][24][25][26]。而本文的研究则表明,尽管从中央政府的角度来说,地区间的税收竞争会导致潜在税源的流失,但为资本而竞争的行为却在微观上发挥了“援助之手”的作用,提升了企业绩效并在长期中促进了经济增长。

本文剩下的部分安排如下:第二部分梳理相关的文献并介绍我国所得税分享改革的制度背景,第三部分为研究设计,主要介绍断点回归方法以及相关绩效指标的度量,第四部分为实证分析和必要的稳健性检验,最后是全文的结论以及政策建议。

二、文献回顾及制度背景

(一)文献回顾

理论上,有关税收政策影响企业行为的研究早在亚当·斯密时期就得到了充分的论证。在《国富论》中,斯密就初步阐述了税收政策与企业行为的关系,他认为政府征税的增加会直接导致企业可支配收入的减少以及预期收益率的降低,从而降低企业的资本积累规模,并对经济增长产生负面影响[27]。李嘉图、穆勒和凯恩斯等宏观经济学家也支持这一观点,他们认为政府课税会抑制企业投资,阻碍经济增长。20世纪70年代,以拉弗为代表的供给学派提出了相对价格理论,他们提出税收会影响个体的投资决策和工作选择,政府可以通过减税有效地刺激个体储蓄和带动企业投资。

在现实的政策实践中,大规模且系统性的减税较为少见,多数的减税都直接针对企业的某种特定行为。例如,为了鼓励企业增加研发投资,多数国家都会制定针对企业研发行为的税收优惠措施。直观的逻辑是,针对研发的税收减免政策会使企业的研发投资增加,并在长期中带来企业技术创新能力的提升。很多学者从经验数据出发,实证考察了所得税减免和企业研发投入之间的关系,大多数研究显示税负的减轻确实会在一定程度上刺激企业研发投资的增长[17][28][29]。例如,Bloom et al.[30]的经验证据表明,在控制政策性因素的前提下,税收减免对企业的长期研发投入和短期研发投入都会产生实质性的影响,10%的税收减免会在短期和长期内分别带来1%和10%的研发投入增量。国内学者朱平芳和徐伟民[31]对上海市1993年到2000年32个行业的面板数据进行了分析,发现税收减免对上海市大中型工业企业自筹的R&D投入具有促进效果。不过,值得说明的是,由于数据的缺乏,早期的研究大都从宏观层面分析税收政策对于企业绩效的影响,但是这两个因素都会受到宏观经济周期的影响,因此此类研究无法排除时间序列上的内生性问题[28]。

此外,除了影响企业的行为,税负的降低在长期中还能提升企业的绩效。以针对研发的税收优惠为例,企业研发投入的增加会直接推动企业的技术创新,通过技术创新,企业可以改善产品品质或是开发出新产品,提升其在市场上的竞争优势,从而带来利润的增加和生产率的提高。不仅如此,技术创新还会影响其他个体或行业的发展,带来溢出效应。例如,实证研究显示关税降低也会促进企业绩效的提高,Nataraj[32]从印度的经验数据中发现关税税率每下降10%,生产率水平大约会提高3.3%。其背后的逻辑是,关税减免导致市场开放度的提升,而更加开放的市场环境会加剧企业之间的竞争,低效率企业的市场份额逐渐被高效率企业所取代,这就导致了平均生产率水平的提高。

除了从企业所得税角度考察减税政策对于企业绩效的影响外,其他税种的减免对于企业绩效影响的文献并不多见。Chetty和Seaz[19][20]考察了美国在2003年实施的股息税(dividend tax)减免对于企业行为地影响,发现税收政策的变动极大地影响企业行为,股息税下降后的12个月内,上市公司的股息派发较之前增加了25%,并主要集中在管理层持股较多的公司。中国于2006年开展了增值税转型的试点,增值税由原来的生产型转变为消费型,这意味着企业购进的固定资产可以获得相应的进项税额抵扣,能够有效地减轻企业的税负。聂辉华等[21]从固定资产投资、资本劳动比、雇佣数量、生产率和研发投入五个方面刻画了企业绩效,基于倍差法的研究发现,将生产型增值税改革为消费型增值税显著地提高了企业的固定资产投资,有利于企业优化产业结构和提高生产率,但是企业生产效率的改进主要是通过购进固定资产来实现的,而不是通过自主技术创新来实现的。

针对企业特定行为的减税,如研发投入的税收减免或者增值税的转型等通常具有明显的政策目的,其对企业行为和绩效的影响也较为直接,受到学者的关注也较多。相比之下,系统性的减税或者无条件的减税对于企业绩效的影响则鲜有文献关注,主要原因在于缺乏相应的政策实践。理论和经验的研究均表明,为了吸引流动性的资本,中国的地方政府会通过违规的税收优惠、税收的先征后返以及减轻税务稽查力度等方式来降低企业的实际税负[10][12][13]。不过,试图研究这种无条件的减税对于企业绩效的影响也面临着识别的难题,因为越是绩效水平高的企业,更容易成为地方政府竞争的对象,因而更容易面临更低的税收执法力度和获得更多的税收优惠,两者之间的因果关系很难厘清。

(二)制度背景

对于中国的财税体制和经济发展而言,1994年所进行的分税制改革是一次重要且影响深远的改革。改革的主要目标是调整中央和地方间的财政收入分配关系,反映在具体实践中,中央政府通过划分税种的方式来与地方政府分享税收收入,以此取代原有的“财政包干”和“分灶吃饭”体制。在分税制下,所有的税种被划分三类,分别是中央税、地方税与中央-地方共享税,其中消费税和中央企业所得税等构成中央税的主体,所得税和营业税构成了地方税的主体,增值税则构成了共享税的主体。从中央政府的角度看,分税制的收入集中效果是明显的,这体现在所谓“两个比重”的变化,即中央财政收入占全国财政收入的比重由1993年的22%迅速提升至1994年的55.7%,而全国财政收入占国民生产总值的比重也持续得到提高。

不仅如此,税收分享机制的变化还伴随着税收征管体制的改革。为了提高征税机构的独立性,保护中央的税源不受地方政府的干扰,特别是防止原有隶属于地方政府的税务机构在征收中央税种时税收努力的不足,中央政府将原有的税收征管系统划分为国税和地税两个完全独立的系统。其中,国家税务系统采取垂直管理的模式,如图1所示,下一级国税局在机构、人员编制、财务和职务任免等方面均由上一级国税局进行管理①在国家税务总局的官方网站上,可以找到很多有关人事任免的信息,http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137585/n8138637/index.html。,与国税局所在的地方政府并不存在隶属关系,因而受到地方政府的干扰较少。而相反,地方税务系统的管理权限则掌握在地方政府的手中,其机构设置和人员编制都由地方政府负责①参见《国务院办公厅转发国家税务总局关于组建在各地的直属税务机构和地方税务局实施意见的通知》,国办发[1993]87号。。此外,从公务员的招录流程也能反映两套征管体系的差异,一般而言,报考国税系统的公务员需参加国家公务员统一考试,也即“国考”,而相应报考地税系统的公务员则只需参加各省组织的公务员考试,即“省考”。

在各自的征管范围方面,地税局负责征收地方税,而国税局除了负责征收中央税之外,还负责征管中央-地方共享税。例如,作为我国第一大税种的增值税,中央尽管只分享其中的75%,但在征收机构上却由全部归属于国税局,之后再通过国库系统以税收返还的方式将规定部分的税收收入返还给地方政府。这大大压缩了地方政府利用增值税进行税收竞争的空间,而国税局向上负责的模式大大提高了税收执法效率,不仅有效防止了税收竞争带来的税源流失,还带来了税收收入的高速增长。当然,由于此时企业所得税仍然作为地方税存在,因此尽管丧失了增值税的征管权限,但地区之间基于企业所得税的税收竞争仍然广泛存在。

不过,上述情形在2002年发生了变化,为了使中央政府有充足的财力支持西部大开发的建设,同时也为减少地方政府在税收竞争中造成的所得税征管的损失,在2002年,中央推行了新一轮的财税体制改革,将原属于地方政府税种的企业所得税和个人所得税变为了中央-地方共享税。具体做法是,中央政府在保证各地区2001年实际的所得税收入基数基础上,对2002年之后各省的所得税增量部分实行分成,其中2002年的分成比例为中央地方各50%,2003年则调整为中央60%,地方40%②详见《国务院关于印发所得税收入分享改革方案的通知》,国发[2001]第37号。。

理论上讲,当一个税种由地方税变为共享税时,其对应的征税机构也应该由地税转移到国税。不过在进行政策设计时,考虑到大量企业信息的搬迁会增加国地税之间的衔接困难,中央政府对企业所得税的征管机构做出了“一刀切”的决定,规定在2002年之前成立的老企业仍然在原来的地税局缴纳企业所得税,只有2002年后新成立的企业才在国税局缴纳所得税。这意味着,相同类型的企业仅仅因为成立时间的差异而需要面对完全不同的税收征管机构,其中2002年之前成立的老企业可以继续获得地方政府税收竞争所带来的税收优惠,而新企业则需要面临税收执法力度更强的国税局。范子英和田彬彬[13]对两类企业的避税程度进行了研究,发现在税收竞争的影响下,老企业能够更容易地开展逃避税行为。谢贞发和范子英[33]则从中央税收征管集权的角度进行了补充研究,同样发现中央强化税收征管集权的行为会提高管辖企业的实际税率。

图1 中国的税收行政层级

三、研究设计

(一)数据和变量

本文的主要数据来自于中国工业企业数据库(1998-2007年),该数据库由国家统计局进行维护,是目前可知的样本量最大的微观层面企业数据库,且已经被广泛用于各领域的研究[34]。根据本文的研究需要,我们对样本数据做了如下处理:首先,我们按照Brandt等人[35]的做法将十年的截面数据合并为一个面板数据集,依据所调查企业的法人代码、企业名称、地址、电话号码等信息对不同年份间的企业进行识别,再进行组合③简单来说,首先基于企业的法人代码将相同的企业匹配起来,没有匹配上的再用企业的名称来匹配,法人代码和企业名称都没有匹配上的再用企业的法人代表及地区代码、行业代码来匹配,若仍然没有匹配上,最后再用企业的建厂时间、电话号码、所在街道地址和主要产品来匹配。;其次,我们对数据进行了基本的清理,如删除缺少关键变量的观察值、删除明显不符合逻辑关系的观察值、删除销售额明显小于500万的企业、删除了上下各0.5%分位数的样本;最后,我们还对关键变量进行了清理,如删除了应交所得税小于0或者实际所得税税率大于1的样本。

需要说明的是,本文以企业的成立时间来识别其所对应的税收征管机构,即2002年后成立的企业对应国税局,而2002年之前成立的企业则对应地税局。但本文还需对部分不合理的企业数据进行处理,如个别企业的开业时间显示为几百年之前,另有部分企业的开业时间晚于调查年度,针对这些企业我们采取了以下处理:对于开业时间小于100的,我们统一加上1900,推测出企业正确的开业年份;对于少部分开业年份为0的样本,我们进行删除处理。

此外,样本中有两类企业的征税机构不受成立时间的约束,分别是中央企业和包括港澳台资企业在内的外资企业,由于两类企业的特殊性,其征税机构自1994年开始就固定在国税局。最后的样本是1998-2007年范围内的观测值共计1495285个,其中2002年后新成立企业的样本数为314712个,而2002年后的样本数则为1066779个。事实上,企业的征税机构在2009年进行了新的调整,企业重新按照流转税主体税种决定企业所得税的纳税机构①国税发[2008]120号,国家税务总局《关于调整新增企业所得税征管范围问题的通知》规定,2009年起新增企业所得税纳税人中,应缴纳增值税的企业,其企业所得税由国家税务局管理;应缴纳营业税的企业,其企业所得税由地方税务局管理。,不过本文的样本范围限定在1998-2007年,因此不受后续改革的影响。

我们感兴趣的是,以税收竞争带来的税负减轻为渠道,企业因为隶属于不同的税收征管机构而对企业绩效产生了何种影响。首先,我们以企业的应交所得税与其资产总额的比值来反映企业的实际税负②采用资产总额而没有采用利润总额进行标准化的理由在于,税收竞争下的税收优惠在税法层面通常是不合规的,因而企业主要以低报利润的方式来减轻税负,地方政府则主要通过降低税收执法力度的方式来实现减轻企业实际税率的目的。这样,以利润总额进行标准化并不能反映企业在税收竞争中获得的税负减轻。,比较征税机构的差异带来的企业层面税负差异。其次,在企业行为和绩效的指标上,我们以企业的固定资产投资和研发投资刻画企业的投资行为,以企业的全要素生产率(TFP)来刻画企业的绩效。按照惯例,我们以企业当年固定资产数额与上年固定资产数额的差来衡量其新增固定资产投资,以企业的研发密度,即企业研发支出占销售额的比重来衡量其技术创新投入程度[21][34][36]。当然,为了解决异方差的问题,上述指标均采用自然对数形式。最后,关于企业全要素生产率的度量,我们主要采用Olley和Pakes[37]提出的基于一致半参数的方法(简称OP方法)来估计企业的全要素生产率,以克服传统方法中出现的内生性和样本选择性偏误问题。考虑OP方法的一些局限性,我们也基于Levinsohn和Petrin[38]提出的LP方法测算了企业的全要素生产率,并在稳健性检验中作为替代指标使用。

(二)识别方法

2002年的所得税分享按照企业的成立时间将企业分别隶属于国税局和地税局,从而外生地改变了企业获得税收优惠的概率,在地税局缴税的企业在地方政府税收竞争的过程中能够获得更多的税收优惠,而这为我们采用断点回归设计(Regression Discontinuity Design,简称RDD)研究税负减轻与企业绩效的关系提供了良好的制度背景。断点回归方法分为两类,一类是清晰断点回归(Sharp RD),另一类是模糊断点回归(Fuzzy RD)。其中,模糊断点回归的适用背景是,给定某个协变量时,处理状态的概率或者期望值发生不连续的变化。这样,在进行因果识别设计时,不连续性可以作为处理状态的工具变量。在本文的背景中,企业的成立时间以2002年1月1号为界限,左右两侧的样本企业面临更低实际税率水平的概率发生了跳跃,因此我们将基于模糊断点回归来进行有关企业税负与企业绩效的因果推断。

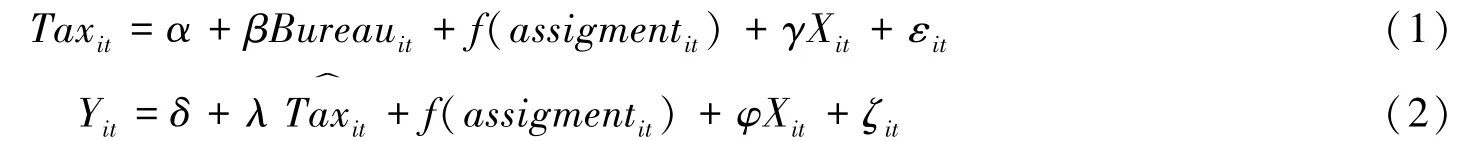

在现有文献中,基于模糊断点回归的研究设计,Angrist和Lavy[39]利用以色列班级规模的Maimonides法则形成的制度断点估计了班级规模对于学生考试成绩的影响,而Klaauw[40]则考察了针对大学生的奖学金项目如何影响了大学的入学率。以中国的退休制度为背景,雷晓燕等[41]研究了退休对于健康的影响,而毛捷等[42]和刘畅等[43]则基于中国国家级贫困县的制度断点分别考察了贫困县政策对于财政支出结构的影响以及转移支付的“粘蝇纸效应”问题。参考已有研究中的模型设定[44][45],具体而言,本文将采用以下模型来实施模糊断点回归设计:

其中,Yit为反映企业行为和绩效的指标,包括企业的固定资产投资、研发投资和企业全要素生产率等指标;Tax为企业的应交所得税和资产总额的比值,用以反映企业的实际税负;Ta^x 则为第一阶段回归itit的被解释变量拟合值,其系数λ是我们所关心的企业税负对于企业绩效的局部平均处理效应(Local Average Treatment Effect,LATE);Bureauit是企业所属征税机构的虚拟变量,征收机构为国税局取值为1,地税局则取值为0,具体取值则由企业的成立时间决定;驱动变量assigmentit是企业的实际成立时间与2002年之差,而f(assigmentit)则是驱动变量的多项式;εit和ζit表示残差项;Xit为其他控制变量,不过,为了防止控制变量的加入影响断点回归因果推断的一致性[44][46],我们参考Brollo et a l.[47]的设定,在基本回归中仅控制了行业、省份和年份的虚拟变量。

表1给出了主要变量的描述性统计。在第一列中,我们报告了各个变量的样本数量,并在第二和第三列中报告了均值和标准差。除了已经说明的反映税负和企业绩效的变量外,我们还报告了企业的一些特征变量,如企业规模(用企业的工业销售产值表示)、企业的年龄以及企业的所有制类型等。在第四列中,我们报告了两类企业(2002年前成立和2002年后成立)的差异,并进行了相应的t检验。从统计描述的结果可以看出,平均而言,2002年后新成立的企业所得税税负更高,而全要素生产率水平则相对较低。此外,新企业的规模更大,私营企业和混合所有制企业的份额也更高,而老企业则更多的由国有企业和集体企业构成。

表1 主要变量描述性统计

四、实证分析与稳健性检验

(一)断点回归的有效性检验

为了保证因果推断的有效性,断点回归设计的顺利实施需要满足一定的前提条件[48]。首先是检验制度断点附近是否存在样本企业操纵驱动变量的问题,也即驱动变量在制度断点附近是否连续分布。断点回归的系数主要依赖于对断点附近很小范围的领域内局部平均处理效应的估计,因此,如果存在个体对于驱动变量的操纵,那系数的一致性和无偏性将无法得到保障。在本文的背景中,驱动变量是企业的成立时间,因此我们关心的是,是否存在企业主动改变自己的成立时间,以实现主动选择自身所属征税机构的目的。实际上,有关2002年所得税分享改革的官方公告是在2001年12月31号才颁布的①详见国发[2001]37号,《国务院关于印发所得税收入分享改革方案的通知》。,因此从这个角度讲,留给企业进行操纵的时间几乎不存在。同时,从图2的分布可以看出,企业的成立时间在2002年1月1号附近的分布并不存在明显的断点。进一步的,为了更严格的检验驱动变量在断点附近的连续性,我们还对企业成立时间的分布进行了McCrary检验[49],结果表明企业成立时间的分布差异在断点附近并不显著。

图2 企业成立时间的分布(以月份为单位)

除了要确认驱动变量的连续分布之外,实施模糊断点回归还要求存在一个真实有效的一阶段。按照企业的成立时间,图3和图4分别基于前后72个月和前后12个月的数据展示了企业平均实际税负的变化,可以看到,在本文的制度断点附近,两类企业的实际税负呈现明显的跳跃,表明模糊断点回归的运用是可行的。

图3 断点两侧企业的实际税负(前后72个月)

图4 断点两侧企业的实际税负(前后12个月)

(二)基本回归结果

为了与断点回归的结果进行比较,我们首先报告了基于最小二乘法(OLS)的回归结果,并同样只控制了行业、省份与年份的固定效应。如表2所示,我们分别以企业的固定资产投资、研发密度和全要素生产率来捕捉企业行为和绩效的变化,以企业的实际税负为解释变量进行回归。同时,在样本范围的控制上,为了使系数具有可比性,我们参照断点回归的思路,逐步从断点两侧扩大样本企业的范围,分别是改革前后6个月、12个月和18个月范围内成立的企业。从回归结果来看,企业的投资行为对于税负的变化较为敏感,税负的减轻会导致企业增加固定资产投资和提高研发投入在销售收入中的占比,而且从系数的变化来看,随着企业成立时间的差异越小,系数的绝对值也在提高。但投资行为的变化却并没有体现在企业的生产率维度上,在不同的样本范围下,全要素生产率的系数尽管为正,但在统计上均不显著。不过,正如我们在前文指出的,基于OLS回归的结果存在严重的内生性问题,一般而言,企业的固定资产投资规模越大,越可能成为地方政府竞争的对象,进而能获得更多的税收优惠和较低的实际税负。反向因果关系的存在可能高估企业税负对于企业投资行为的影响,并进而影响企业绩效系数的可信度。

表2 企业税负对企业行为和绩效的影响——OLS结果

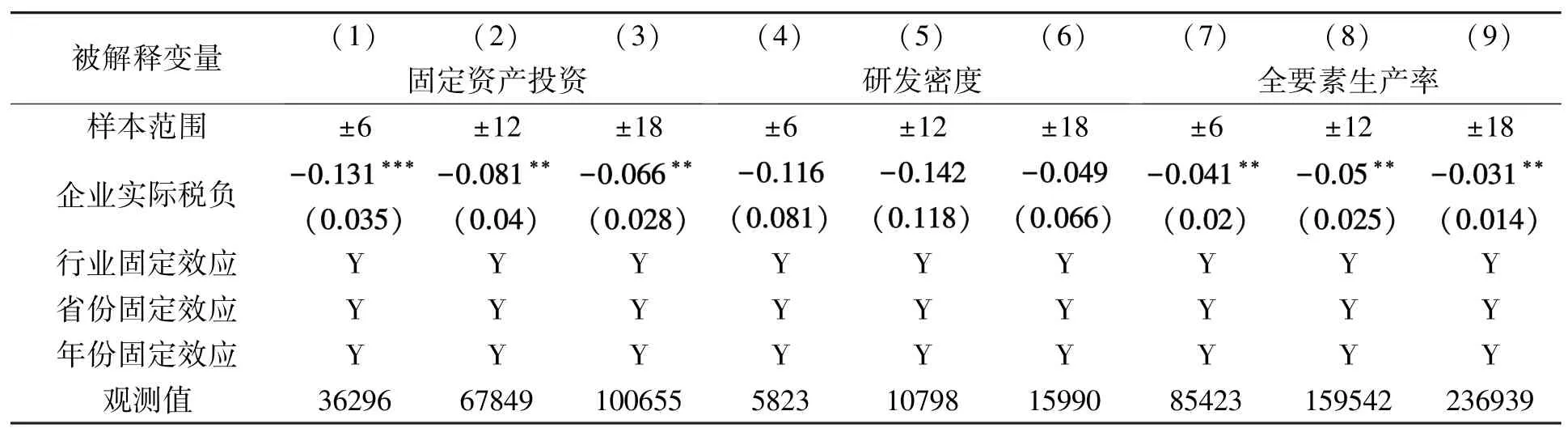

表3报告了基于模糊断点回归设计的回归结果。以2002年的所得税分享改革为制度断点,以企业的成立时间作为驱动变量,我们在回归中对断点回归带宽进行了手动的设定,这与现有的大多数文献做法一致。理论上,在断点附近很小范围内成立的企业异质性较小,在排除企业操纵成立时间的情况下,断点两侧企业在行为和绩效上的差异可以完全归结为税收竞争带来的企业税负的变化。从表3的研究结论来看,与大多数的理论研究结论一致,较低的税负促进了企业的固定资产投资,从断点前后18个月范围内成立的企业比较来看,平均而言,实际税负每降低一个单位,企业的固定资产会增加6.6%,并且这一效应随着企业成立时间范围的缩小而逐步扩大,当企业成立时间限定在断点前后6个月以内时,企业的固定资产投资会提升13%。尽管如此,上述系数仍然远远小于基于OLS回归的系数,这表明内生性的存在严重高估了税负的减轻对于企业固定资产投资的促进作用。此外,固定资产投资的增加还带来了企业生产率水平的提升,但与OLS的回归结果不同,税负的变化并没有导致企业研发密度的显著提升。对此,一种合理的解释是,在本文样本年限内的1998-2007年,中国经济的增长主要呈现出粗放型的增长模式,企业层面的创新和研发投入都很少。在本文的样本中,从事研发活动的企业数量也非常少,平均不到10%。据聂辉华的统计,中国制造业企业的平均研发密度大约为0.17%,与世界平均水平相差近20倍[34],这也直接决定了当企业的税负得到减轻时,增加固定资产投资而不是研发投入才是企业的首要选择。

表3 企业税负对企业行为和绩效的影响——Fuzzy RD回归结果

(三)稳健性检验

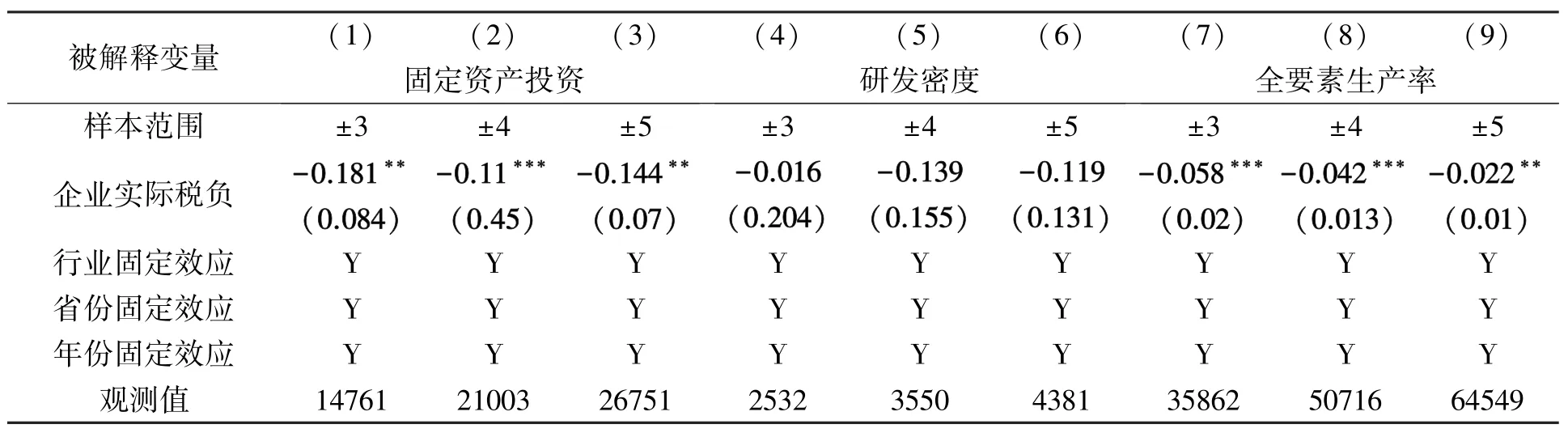

断点回归的设计对于模型的设定有较为严格的要求。在一些情况下,回归结果的显著性严格来源于模型的某种特殊设定,从而使结论的变得不可信。在这其中,带宽的选择和驱动变量多项式的选择是两个较为关键的设定[44][50]。一般而言,带宽越小,对于跳跃的识别就会越准确。在本文的基本回归中,出于样本量和最优带宽的考虑,我们选择的带宽分别是6个月、12个月和18个月,不过从图3的趋势来看,企业实际税负的跳跃在大约8个月时就表现得不太明显。因此,为了检验结果的稳健性,我们在基本回归的基础上进一步将带宽缩小为3个月、4个月和5个月。与此同时,在基本回归中,我们采用的是驱动变量的一阶多项式,尽管Angrist和Pischke[50]的研究建议当样本量有限时,可以采取尽量低阶的多项式,但出于稳健的考虑,在缩短带宽进行回归的同时,我们也采用二阶多项式进行控制。表4给出了调整之后的断点回归结果,可以看到,带宽和驱动变量多项式的选择并没有对基本回归结论产生大的影响,各项系数及显著性与之前并无太大的差别,表明我们的基本回归结果具有较强的稳健性。

表4 稳健性检验一:带宽的调整

进一步地,我们将考察企业行为和绩效指标的设计对于基本结论的影响。在Fuzzy RD的基本回归结果中,我们采用的是基于收入的研发密度指标,以及基于OP方法测算的TFP指标。为了避免指标测算方法的差异对回归结果造成影响,我们寻求采用替代性的指标来考察结果的稳健性。固定资产投资方面,我们采用固定资产投资的增长率,以替代原有投资额的指标。研发密度方面,按照郭研和刘一博[51]的做法,我们采用基于资产的研发密度(研发投入除以总资产)来替代基本回归中基于收入的研发密度。全要素生产率的指标,我们采用基于LP方法进行了重新测算,这是现有研究中除OP方法外最常用的测算方法。回归结果如表5所示,可以看到,新企业在固定资产投资率和全要素生产率两个指标方面显著低于老企业,而研发密度的指标则仍然不显著。这一结果与断点回归的结论基本一致,表明指标的选择并不影响本文结论的稳健性。

表5 稳健性检验二:指标的替换

五、结论与建议

为了提升本地区的经济总量和最大化本地财政收入,中国的地方政府会在实际税率维度展开朝底竞赛,以达到吸引流动性税基的目的,这在一定程度上降低了辖区内企业的实际税负。基于1998-2007年间中国工业企业微观数据,本文采用模糊断点回归的方法考察了上述企业税负的降低对于企业行为和绩效的影响。研究表明,在企业成立时间的维度上,企业的实际税负在2002年前后存在明显的断点,2002年前成立企业的实际税负要显著低于2002年后新成立的企业。进一步的研究发现,实际税负降低之后,企业的首要选择是增加固定资产投资,而不是研发投资。当企业成立时间限定在断点前后6个月以内时,税负每降低一个单位,企业的固定资产投资会提升13%左右;与此同时,企业的全要素生产率水平也存在明显的提升。

本文的研究从微观上证实了中国地方政府对于企业“援助之手”的存在,同时也对我国当前的税制改革带来了重要的启示。目前,我国正处在结构性减税的背景之下,包括“营改增”在内的众多结构性减税措施力求降低企业的实际税负,以提升微观经济的活力,但在税收征管体制方面,地方政府的税收征管权有进一步被压缩的趋势。本文的研究表明,由于中央垂直管理的征税机构不存在税收竞争的激励,因此,税收征管的集权会导致实际有效税率的提高,从而降低其他结构性减税的政策效应。

[1]周黎安:《晋升博弈中政府官员的激励与合作》,载《经济研究》2010年第6期。

[2]周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,载《经济研究》2007年第7期。

[3]Schwab, R.and W.E.Oates.“Community Composition and the Provision of Local Public Goods:A Normative Analysis”,Journal of Public Economics, 1991, 44:217-237.

[4]Wolkoff, M..“Tax Abatements and Rent-seeking:A Reply”, Urban Studies, 1993, 30(3):599-601.

[5]Oates, W..“Fiscal Federalism”, New York:Harcourt Brace Jovanovich, 1972.

[6]沈坤荣、付文林:《税收竞争、地区博弈及其增长绩效》,载《经济研究》2006年第6期。

[7]李永友、沈坤荣:《辖区间竞争、策略性财政政策与FDI增长绩效的区域特征》,载《经济研究》2008年第5期。

[8]郭杰、李涛:《中国地方政府间税收竞争研究——基于中国省级面板数据的经验证据》,载《管理世界》2009年第11期。

[9]张宇麟、吕旺弟:《我国省际间税收竞争的实证分析》,载《税务研究》2009年第6期。

[10]龙小宁、朱艳丽、蔡伟贤、李少民:《基于空间计量模型的中国县级政府间税收竞争的实证分析》,载《经济研究》2014年第8期。

[11]Qian, Y.and R.Weingast.“Federalism as A Commitment to Preserving Market Incentives”, Journal of Economic Perspectives, 1997, 11(4):83-92.

[12]Xu, Chenggang.“The Fundamental Institutions of China’s Reform and Development”, Journal of Ecomomic Literature,2011,49(4):1076-1151.

[13]范子英、田彬彬:《税收竞争、税收执法与企业避税》,载《经济研究》2013年第9期。

[14]Fieldstein, M.and C.Horioka.“Domestic Savings and International Capital Flows”, Economic Journal, 1980, 90:314-329.

[15]Ireland, P..“Supply-side Economics and Endogenous Growth”, Journal of Monetary Economics, 1994, 33(3):559-571.

[16]Ma, Jun.“Intergovernmental Relations and Economic Management in China”, England, Macmillan Press, 1997.

[17]Mamuneas, T.and M.Nadiri.“Public R&D Policies and Cost Behavior of the US Manufacturing Industries”, Journal of Public Economics, 1996, 63(1):57-81.

[18]Bloom, N., R.Griffith, J.V.Reenen.“Do R&D Credits Work?Evidence from A Panel of Countries 1979-1997”, Journal of Public Economics, 2002, 85(1):1-31.

[19]Chetty,R.and E Saez. “Dividend Taxes and Corporate Behavior:Evidence from the 2003 Dividend Tax Cut”, Quarterly Journal of Economics, 2005, 120(3):791-833.

[20]Chetty,R.and E Saez.“The Effects of the 2003 Dividend Taxes Cut on Corporate Behavior:Interpreting the Evidence”,The American Economic Review,2006,96(2):124-129.

[21]聂辉华、方明月、李涛:《增值税转型对企业行为和绩效的影响——以东北地区为例》,载《管理世界》2009年第5期。

[22]Oi, Jean.“Fiscal Refrom and the Economic Foundation of Local State Corporation in China”, World Politics, 1992, 45:99-126.

[23]Qian, Y.and R.Weingast.“China's Transition to Markets:Market-Preserving Federalism,Chinese Style”,The Journal of Policy Reform,1996,1(2):149-185.

[24]Qian, Y.and R.Weingast.“Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives”, Journal of Economic Perspectives, 1997, 11(4):83-92.

[25]Jin, H., Y.Qian, and B.Weignast.“Regional Decentralization and Fiscal Incentives:Federalism, Chinese Style”, Journal of Public Economics, 2005, 89:1719-1742.

[26]Blanchard, O.and A.Shleifer.“Federalism with and without Polical Centralization:China versus Russia”, NBERWorking Paper No.7676,2000.

[27]Smith, A..“The Wealth-of Nations”, Cannon Edition(London, 1960),1775.

[28]Hines, J..“Investment Ramifications of Distortionary Tax Subsidies”, Working Paper, University of Michigan and NBER,1998.

[29]Baily, M.and R.Z.Lawrence.“Tax Incentives for R&D:What Do the Data Tell Us?”,Council on Research and Technology,1992.

[30]Bloom, N., R.Griffith and J.V.Reenen.“Do R&D Tax Credits Work?Evidence from a Panel of Countries 1979–1997”,Journal of Public Economics, 2002, 85(1):1-31.

[31]朱平芳、徐伟明:《政府的科技激励政策对大中型工业企业R&D投入及其专利产出的影响——上海市的实证研究》,载《经济研究》2003年第6期。

[32]Nataraj, Shanthi.“The Impact of Trade Liberalization on Productivity:Evidence from India's Formal and Informal Manufacturing Sectors”, Journal of International Economics, 2011, 85:292-301.

[33]谢贞发、范子英:《中国式分税制、中央税收征管权集中与税收竞争》,载《经济研究》2015年第4期。

[34]聂辉华、谭松涛、王宇锋:《创新、企业规模与市场竞争——基于中国企业层面面板数据的分析》,载《世界经济》2008年第7期。

[35]Brandt, Loren, Johannes Van Biesebroeck and Yifan Zhang. “Creative Accounting or Creative Destruction?Firm-level Productivity Growth in Chinese Manufacturing”, Journal of Development Economics, 2011, 97(2):339-351.

[36]苏文兵、张渊、朱雯丽:《会计稳健性、经济租金与企业剩余收益》,载《审计与经济研究》2014年第3期。

[37]Olley, G.S.and A.Pakes.“The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry”, Econometrica,1996,64(6):1263-1297.

[38]Levinsohn, J.and A.Petrin.“Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables”, Review of Economics Studies, 2003, 70(2):317-341.

[39]Angrist, J.and V.Lavy.“Using Maimonides’ Rule to Estimate the Effect of Class Size on Scholastic Achievement”, The Quarterly Journal of Economics, 1999, 114:533-575.

[40]Van der Klaauw,W..“Estimating the Effect of Financial Aid Offers on College Enrollment:A Regression–Discontinuity Approach”, International Economic Review, 2002, 43(4):1249-1287.

[41]雷晓燕、谭力、赵耀辉:《退休会影响健康吗》,载《经济学(季刊)》2010年第4期。

[42]毛捷、汪德华、白重恩:《扶贫与地方政府公共支出》,载《经济学(季刊)》2012年第4期。

[43]刘畅、马光荣:《财政转移支付会产生“粘蝇纸效应”吗?——来自断点回归的新证据》,载《经济学报》2015年第1期。

[44]Lee, D.and T.Lemieux.“Regression Discontinuity Design in Economics”, Journal of Economic literature, 2010,48:281-355.

[45]Urquiola, M.and E.Verhoogen.“Class-size Caps, Sorting, and the Regression-Discontinuity Design”, The American Economic Review,2009,99(1):179-215.

[46]Nichols, A..“ RD 2.0:Revised StataModule for Regression Discontinuity Estimation”, Link:http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s456888.html,2011.

[47]Brollo, F., T.Nannicini and R.Perotti.“The Political Resource Curse”, The American Economic Review, 2013, 103(5):1759-1796.

[48]Imbens, G.and T.Lemieux.“Regression Discontinuity Design:A Guide to Practice”, Journal of Econometrics, 2008, 142(2):615-635.

[49]McCrary, J..“Manipulation of the Running Variable in the Regression Discontinuity Design:A Density Test”, Journal of Econometrics, 2008, 42(2):698-714.

[50]Angrist, J.D.and J.Pischke.“Mostly Harmless Econometrics:An Empiricist’s Companion”, New Jersey:Princeton University,2008.

[51]郭研、刘一博:《高新技术企业研发投入与研发绩效的实证分析——来自中关村的证据》,载《经济科学》2011年第2期。

[52]King, R.and S.Rebelo.“Public Policy and Economic Growth:Developing Neoclassical Implications”, NBERWorking Paper No.3338,1990.

[53]Stokey, N.and S.Rebelo.“Growth Effects of Flat-Rate Taxes”, NBER Working Paper,No.4426,1993.

[54]Cashin, P.and R.Sahay.“Internal Migration, Center-State Grants, and Economic Growth in the States of India”, Staff Papers, 1996, 43(1):123-171.

[55]Barro, R.and X.Sala-i-Martin.“Economic Growth and Convergence across the United State”, NBERWorking Paper, No.3419,1990.

[56]Rebelo, Sergio.“Long Run Policy Analysis and Long Run Growth”, Journal of Political Economy, 1991, 99:500-521.

[57]Guellec, D.and B.V.Pottelsberghe.“The Impact of Public R&D Expenditure on Business R&D”, Economics of Innovation and New Technology, 2003, 12(3):225-243.

[58]Helpman, E.andP.R.Krugman.“Market Structure and Foreign Trade:Increasing Returns,Imperfect Competition, and the International Economy”, MIT Press, Cambridge,1985.

[59]Melitz, M.J..“The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity”,Econometrica,2003,71(6):1695–1725.

[60]杨汝岱:《中国制造业企业全要素生产率研究》,载《经济研究》2015年第2期。

Tax Competition, Tax Burden and Enterprises’ Performance:Evidence from a Regression Discontinuity Design

TIAN Bin-bin, Zhongnan University of Economics and Law;WANG Jun-jie,Jiangxi University of Finance and Economics XING Si-min,Zhongnan University of Economics and Law

To maximize local GDP and fiscal revenue,Chinese local governments will race to provide a lower effective tax rate so as to attract mobile enterprises,which will lower down the tax burden of local companies.Based on the micro-data of Chinese industrial enterprises between 1998 to 2007,this paper investigates the effect of the above mentioned tax cut on enterprises’total factor productivity by employing a regression discontinuity design.We find that, there is a significant jump in companies’ tax burden at the birth year cutoff, which leads to a 13%difference on fixed investment between new companies and old companies, while has no significant effect on R&D investment.Furthermore, the increase of fixed investment leads to a higher level of TFP for old companies.Our conclusions bring some important complications for the current reform of tax collecting system in China.

tax competition; tax burden; enterprises’ performance; regression discontinuity design

F810.42

A

1671-7023(2017)05-0127-11

田彬彬,中南财经政法大学财政税务学院讲师;王俊杰,江西财经大学经济学院讲师;邢思敏(通讯作者),中南财经政法大学财政税务学院硕士研究生

国家自然科学基金青年项目(71703169);教育部人文社科青年基金项目(15YJC790097)以及中南财经政法大学中央高校基本科研业务费项目

2017-03-08

责任编辑 胡章成